日中に集中力が続かない、朝起きても疲れが残っているといった状態を放置すると健康を大きく損なう可能性があります。

なかでも、いびきが激しい場合や就寝中に呼吸が止まっていると指摘されたことがある場合は睡眠時無呼吸症候群の疑いを考慮したほうがよいでしょう。

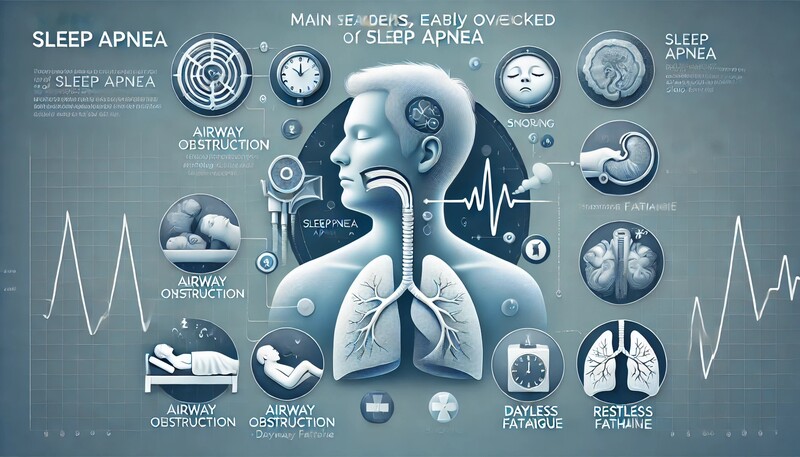

本記事では睡眠時無呼吸症候群の症状や見落としがちな初期サインについて詳しく解説します。

もし該当する兆しがあれば早めに医療機関へ相談することが大切です。

睡眠時無呼吸症候群とは

睡眠中に呼吸が停止、または極度に浅くなることが繰り返される状態を指します。

本人が気づきにくい特徴をもち、周囲から指摘されて初めて気づくケースが少なくありません。

軽い症状のうちは「眠りが浅いだけ」と思いやすいのですが、そのまま放置すると高血圧や心血管系の問題などにつながる可能性があります。

ここでは睡眠時無呼吸症候群の基本的な概要を整理し、理解を深めましょう。

呼吸が止まるとはどういう状態か

就寝中にのどや舌の奥の筋肉が緩み、気道がふさがれることで呼吸が止まる、もしくは大幅に低下する状態が起こります。

人によっては呼吸停止が数秒から数十秒続き、これが繰り返されると脳や体内に酸素が十分に行き渡りにくくなります。

結果として睡眠の質が下がり、日中に強い眠気や倦怠感が続きます。

呼吸停止のしくみ一覧

| 呼吸停止の原因 | 起こりやすいタイミング | 身体への主な影響 |

|---|---|---|

| 気道の閉塞 | 深い眠りに入ったとき | 酸素供給不足、いびき |

| 舌根の沈下 | 仰向けで寝ているとき | 呼吸停止の繰り返し、睡眠断片化 |

| 上気道の狭さ | 肥満や構造的特徴など | 長時間の低酸素状態につながりやすい |

発症率と潜在的患者数

人口の増加や肥満の増加に伴い、睡眠時無呼吸症候群の発症率は高まっていると報告されています。

とりわけ中年以降の男性に多い傾向があり、女性も閉経後にはリスクが上昇します。

実際には診断を受けていない潜在的な患者さんが多く、適切な治療を受けていない方が相当数いると考えられます。

睡眠の質への影響

呼吸が止まると酸素が不足して脳が覚醒しやすくなり、深い眠りを得ることが難しくなります。

断続的な睡眠になりやすいことで疲労回復やホルモン分泌に影響が出やすいです。

さらに、身体がしっかり休まらないため翌日の集中力低下や疲労感が強まる悪循環に陥ることがあります。

睡眠の質を見直す際のリスト

- 毎朝起床したときの疲労感や倦怠感

- 日中の強い眠気や微睡状態

- 集中力や作業能率の低下

- 家族やパートナーからのいびきの指摘

日常生活への影響

寝不足が続くことによって精神面でも不安定さやイライラを感じる場合があります。

運転中や職場で集中力が落ちると仕事のパフォーマンスだけでなく事故のリスクも高まります。

疲労感が強まると運動習慣がおろそかになり、肥満が進行するなどさらに症状が悪化する要因を増やしてしまうこともあるため注意が必要です。

睡眠時無呼吸症候群の症状と体への影響

睡眠時無呼吸症候群の症状は多岐にわたります。

一般的によく知られている「いびき」だけでなく朝起きた時の口の渇きや頭痛、日中の集中力の持続困難など身体全体に影響を及ぼす可能性があります。

ここでは代表的な無呼吸症候群の症状やそれが引き起こす体への影響について詳しく見ていきます。

代表的な症状の種類

大きないびきが続く、もしくは途切れるようないびきをかいている時は睡眠時無呼吸症候群の可能性が高いです。

目覚めたときに口やのどが乾いていたり、朝起きた直後に頭が重いと感じたりする場合も注意が必要です。

特に次のような症状がある方は早めに受診を検討したほうがよいかもしれません。

睡眠時無呼吸症候群の主な症状

| 症状 | 特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 大きないびき・途切れるいびき | 深い呼吸ができず気道が振動して発生 | 周囲がいびきを気にするレベルの場合、重大な無呼吸の可能性 |

| 就寝中の呼吸停止や息苦しさ | 無意識に呼吸が止まり、酸欠に陥る | 本人が自覚しにくく家族やパートナーの指摘が重要 |

| 朝起きた時の頭痛・口の渇き | 酸素不足や口呼吸による脱水 | 慢性的に続くと高血圧や頭痛が悪化する可能性 |

| 日中の激しい眠気や集中力の低下 | 深い眠りが得られず脳が疲弊する | 仕事や学業、運転時の事故リスク増大 |

症状が及ぼす身体への負担

無呼吸症候群の症状が続くと体内の酸素供給が不足して寝ている間に頻繁に覚醒が起こります。

血液中の酸素飽和度が下がり、血圧が上がりやすくなるほか、心臓にも負担がかかります。

全身に疲れがたまりやすくなるだけでなく、ホルモン分泌の乱れが生じて代謝が落ちるリスクもあります。

身体への影響

- 夜間の頻尿やトイレの回数増加

- 首まわりの筋肉疲労による肩こりや首こり

- レム睡眠の減少による記憶力の低下

- 筋肉や臓器の修復機能の低下

慢性的な疲労と日中の眠気

夜間に何度も無呼吸状態になると深い眠りを確保することが難しくなります。

自然に何度も目が覚めてしまい、そのたびに身体は休息しきれないまま朝を迎えます。そのため、日中に強い眠気を感じて仕事や家事に集中できないケースが少なくありません。

日中の集中力が下がると心理的ストレスも増大し、睡眠の質がさらに悪化する悪循環に陥りやすくなります。

心血管系への影響

血中の酸素が不足すると交感神経が活発になり、血管が収縮して血圧が上昇することがあります。これが長期的に続くと高血圧の発症リスクが高まります。

また、心房細動や心筋梗塞などの心疾患に関連する可能性が指摘されています。

心血管系のリスク管理のためにも睡眠時無呼吸症候群を放置しないことが重要です。

見逃しやすい初期サインの特徴

睡眠時無呼吸症候群は、はじめのうち症状が軽微な場合が多く、当事者が気づきにくい特徴を持ちます。

「ちょっといびきが大きいだけ」と思い込んでいるうちに症状が進行してしまうこともあります。

ここではまだ無呼吸症候群の症状が深刻化していない段階で現れやすい初期サインを整理し、見逃さないためのポイントを紹介します。

軽いいびきや息切れ

軽度のいびきは単に疲れているときにも出現するため、本人も周囲も重大な問題と認識しないかもしれません。

しかし、いつもより音が大きい、呼吸の間隔が不自然に感じるといった変化があるならば要注意です。

呼吸が深く保てていない状態のため長引くと無呼吸状態に移行するリスクをはらんでいます。

いびきの特徴

| いびきの特徴 | 考えられる状態 | 対処の目安 |

|---|---|---|

| 一時的に強くなるいびき | 過度な疲労や風邪の可能性 | 数日で治まることが多い |

| 慢性的に大きい音が続く | 気道が狭くなっている可能性 | 一度検査を検討し、寝室の環境を見直す |

| 途切れるようないびき | 無呼吸状態が混在する | 医療機関での相談が必要な場合がある |

就寝時の無意識の覚醒

本人はぐっすり寝ているつもりでも夜中に何度も身体が揺れたり瞬間的に目覚めていたりすることがあります。

眠りの浅い状態が長引くと朝の疲労感が強くなり、日中のパフォーマンスに影響が出ます。

こうした無意識の覚醒が頻繁にある場合、睡眠時無呼吸症候群を疑うひとつのきっかけと考えていいでしょう。

気づきにくい日中の体調不良

午前中に体がだるく、午後になると突然激しい眠気に襲われるといった、いわゆる日中の体調不良は睡眠の質が下がっているサインかもしれません。

カフェインやエナジードリンクで無理やり乗り切っていると根本的な問題解決が遅れてしまいます。

日中の体調不良を感じたときの対策

- 昼食後に短時間の仮眠をとる

- なるべく同じ時間に起床・就寝する

- 適度なストレッチや軽い運動を取り入れる

- コーヒーやエナジードリンクの摂取量を見直す

自宅での簡易チェック

いびきの録音アプリなどを活用して自宅である程度のチェックを行うことができます。

定期的に録音をすると、いびきが途中で止まっているかどうかが把握しやすくなります。

睡眠の客観的なデータを集めることが医師の診断を受けるうえでも有益です。

簡易モニタリングの活用法

| モニタリング手法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| スマホアプリでのいびき録音 | 手軽に利用でき、いびきの有無を客観的に把握可能 | 長時間録音するとスマホのバッテリー消費や保存容量に注意 |

| ウェアラブル端末での睡眠トラッキング | 心拍数や睡眠ステージを測定できることが多い | デバイスの装着に慣れが必要、計測結果の精度にばらつきがある |

| 自己観察とパートナーの協力 | 簡単で費用がかからない | 主観的評価に依存するため見落としが起こりやすい |

リスクを高める要因と予防のポイント

睡眠時無呼吸症候群は、個人の体質や生活習慣、身体的特徴によってリスクが左右されます。

完全に回避することは難しい場合もありますが、日頃の生活習慣を見直すことで症状の悪化を防ぎやすくなる可能性があります。

ここではリスクを高める主な要因とその予防や緩和に役立つ取り組みを紹介します。

肥満や首まわりの太さ

体重が増加すると首まわりに脂肪がついて気道が狭くなりやすくなります。

特に肥満度の高い方は無呼吸状態になりやすいという報告があります。

減量や食生活の改善を行うことで首まわりの脂肪を落とし、気道の閉塞リスクを減らす効果が期待できます。

首まわりをチェックする一覧

| 首まわりの状態 | リスク傾向 | 具体的な対策 |

|---|---|---|

| 細め(男性36cm以下) | リスクは比較的低い | 適度な運動を維持する |

| 普通(男性36〜40cm) | 体重増加でリスク上昇 | 定期的な健康診断で肥満の兆候を早期発見 |

| 太め(男性40cm以上) | リスクが高い | 減量や食事管理の強化を検討 |

飲酒や喫煙の習慣

アルコールは筋肉を弛緩させるため、のどの周囲の筋肉が緩みやすくなり、気道が狭まるリスクを高めます。

また喫煙は気道を刺激して炎症やむくみを誘発する場合があります。

これらの習慣を見直すことで、いびきや睡眠時無呼吸症候群の症状が緩和される可能性があります。

寝る姿勢や枕の高さ

仰向けで眠ると舌が奥に落ち込みやすく、無呼吸状態が生じやすいです。

横向きで寝ることや自分に合った枕の高さを選ぶことで気道の確保をしやすくする工夫が大切です。

高すぎる枕は首を圧迫しやすく、逆に低すぎる枕は気道を確保できずいびきをかきやすくなります。

寝具選びのポイント

- 首と背中の曲線を自然に保てる枕を選ぶ

- 横向きになりやすいクッションなどを活用する

- マットレスは体圧分散に優れたタイプを検討する

- 定期的に寝具をクリーニングし、ホコリやダニを除去する

アレルギーや鼻づまり

アレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎など鼻づまりを起こしやすい状態があると口呼吸になり気道の閉塞を助長する恐れがあります。

アレルギー症状のケアを適切に行うことや鼻づまりを早めに解消することで無呼吸を防ぎやすくなる場合があります。

受診を検討すべきタイミング

普段から大きないびきをかいていたり、朝起きたときに強い倦怠感がある方は、一度専門医に相談すると安心です。

しかし、「どの段階で受診すればいいのか」が分からず、つい後回しにしてしまう方も少なくありません。

ここでは具体的に受診を考える目安や、どのような症状が続いたら病院を受診したほうがいいかを示します。

朝の疲労感が毎日続く

寝ても疲れが取れず毎朝だるい状態が1週間以上続く場合は睡眠の質が低下している疑いがあります。

睡眠時間自体は確保しているにもかかわらず疲労が慢性化しているときは早めの対策が大切です。

無呼吸症候群の症状の可能性があると疑ったら専門科で相談してみてください。

朝の状態を記録するときのリスト

- 起床時間と就寝時間

- 起きた直後の倦怠感の強さ(0〜10で数値化)

- 前日のアルコール摂取量や飲酒時間

- 起きた後に感じた頭痛の有無

日中の激しい眠気が業務に支障をきたす

会議中や運転中、あるいはパソコン作業中など本来集中して取り組むべき場面で眠気が抑えられない場合は要注意です。

仕事上のミスが増えたり車の運転でヒヤリとした経験がある人は早めに医療機関の受診を検討してください。

周囲からいびきや息切れを指摘される

睡眠時の状態は自分自身で確認しにくいものです。家族やパートナー、友人から「呼吸が止まっていた」「いびきがひどい」と指摘されたら、無呼吸症候群の症状を強く疑ってください。周囲の意見は受診の大切なきっかけになります。

他者からの指摘を受けたときに注意する一覧

| 指摘内容 | 可能性が高い症状 | 受診の目安 |

|---|---|---|

| いびきがうるさい、途中で止まるように聞こえる | 気道閉塞による無呼吸状態 | 内科や耳鼻科で検査を検討 |

| 寝相が非常に悪い、手足が頻繁に動いている | 呼吸困難や睡眠の浅さによる覚醒 | 医療機関での精密検査を検討 |

| 息苦しい声や苦しそうな呼吸音が聞こえる | 睡眠時の呼吸トラブル全般 | 放置せずに早期相談が望ましい |

生活習慣を変えても改善しない場合

体重を落とそうと努力したり寝る姿勢を工夫したりしても改善が見られない場合、医学的な検査が必要です。

喉や鼻の構造的な問題があると生活習慣だけでは根本的な解決にならないケースもあります。

何をやっても改善しないと感じたら専門医に相談して状態を正確に把握しましょう。

診断方法と治療の流れ

睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、病院での問診や検査を受けることで確定診断を行います。

診断がつけば次に治療方針を決定するステップへと進みますが、人によっては在宅での治療機器の利用が効果的な場合もあります。

ここでは代表的な診断方法や治療手段の流れを確認しましょう。

問診とスクリーニング検査

医師は患者さんの生活習慣や睡眠状況、いびきの状態などを問診で確認します。

そのうえで必要に応じて簡易検査機器を使った在宅検査や病院での終夜ポリグラフ検査を行い、呼吸の状態や血中酸素濃度を測定します。

主な検査内容一覧

| 検査方法 | 概要 | メリット | デメリット |

|---|---|---|---|

| 簡易睡眠検査 | 携帯型の機器を使い在宅で測定 | 病院に泊まらずに実施可能 | 詳細データが得られにくい |

| 終夜ポリグラフ検査(PSG) | 病院に一泊して脳波・筋電図などを測定 | より正確なデータを取得できる | 入院が必要で費用がかかる場合がある |

治療方針の決定

検査の結果によって無呼吸の程度がわかるため、症状が重症か軽症かに応じて治療計画を立てます。

軽症の場合は生活習慣の改善が中心となることが多く、肥満の解消や禁酒・禁煙、睡眠姿勢の工夫などが提案されます。

中等症以上の場合は治療用マウスピースやCPAP(シーパップ)と呼ばれる機器を使用し、気道を確保して睡眠の質を改善する方法が考慮されます。

CPAP療法の概要

CPAP療法では、寝るときに専用のマスクを装着し、一定の気圧で空気を送り込みながら気道を開通させます。

多くの患者さんで睡眠の質の改善が期待できますが、機器の装着に慣れるまでに時間がかかる場合もあります。

定期的な通院や機器メンテナンスが必要ですが、重度の無呼吸を防ぐ有効な手段として知られています。

CPAP療法を始める際のポイント

- マスクのフィッティングを医療スタッフに相談する

- 機器の扱い方や掃除方法を事前にしっかり学ぶ

- 長期的な利用を視野に定期検査で状態を確認する

- 装着時の不快感や口の乾きを感じたら早めに医師へ報告する

手術やその他の治療選択肢

鼻中隔弯曲やアデノイド肥大など構造的な問題がある場合は手術が検討されることもあります。

レーザー治療やアブレーションなど気道を広げる目的で行われる方法も存在します。

いずれにせよ、患者さんの症状や体質に応じて多角的な検討が必要です。

生活習慣の改善とセルフケア

睡眠時無呼吸症候群の症状を軽減するには生活習慣の見直しが重要です。

医療機器や治療を行っていても生活面での工夫を並行して行うことでより効果を高められる可能性があります。

ここではセルフケアとして取り入れたい習慣や行動を紹介します。

適度な運動と体重管理

ウォーキングや軽めのジョギング、ヨガなどを習慣的に行うと体重増加を防ぎ、首まわりの脂肪蓄積を抑えられます。

急激なダイエットは体に負担をかけるため無理のない範囲で継続することが大切です。

体重が減るといびきの程度が軽減するケースが少なくありません。

運動目安

| 運動種類 | 目安時間 | 頻度 | ポイント |

|---|---|---|---|

| ウォーキング | 30分程度 | 週3〜4回 | 負荷をかけすぎず続けやすい |

| ランニング | 20分程度 | 週2〜3回 | ゆっくりしたペースで呼吸を整えながら |

| 筋力トレーニング | 15分程度 | 週2回程度 | 首まわりや背中の筋肉を強化 |

| ヨガ | 20分程度 | 隔日〜週3回 | 呼吸を意識してリラックスを促しやすい |

アルコールと喫煙の制限

飲酒は寝る前のリラックスに役立つと感じる人もいますが、実際にはのどの筋肉を緩めるため無呼吸症候群を悪化させやすいです。

特に寝る前のアルコール摂取は控えるように意識したいところです。

喫煙も気道の炎症やむくみを助長するため症状悪化の要因になり得ます。

寝室環境の整備

寝具の選択だけでなく、室温や湿度、照明の暗さなども睡眠に影響します。

乾燥や寒暖差が激しいと呼吸器に負担がかかりやすくなるため適度な湿度を保ち、安眠できる温度設定を心がけましょう。

静かで暗い環境を整えることも睡眠の質を高める上で重要です。

寝室の環境チェックリスト

- 室温:18〜23度前後を目安

- 湿度:40〜60%程度

- 枕やマットレスの定期的な交換や洗濯

- 光を遮断できるカーテンやアイマスクの利用

自分に合ったリラクゼーション法

ストレスを感じると自律神経が乱れ、寝つきが悪くなる傾向があります。

ゆったりとした音楽を聴いたり、軽く体をほぐすストレッチをしたり、寝る前にスマホの使用を控えたりと、心身をリラックスさせる工夫をすることが大切です。

副交感神経を優位にすることでスムーズな入眠につながりやすくなります。

医療機関での相談と次の一歩

睡眠時無呼吸症候群の症状に思い当たることがあれば、早めに医療機関で相談すると安心です。

寝つきの問題や日中の眠気は耳鼻咽喉科や呼吸器内科、内科などで対応していることが多いです。

専門検査で原因を正確に把握できれば治療計画を立てやすくなります。

どの診療科を受診すべきか

いびきやのどの閉塞感に焦点を当てる場合は耳鼻咽喉科、睡眠全体の質と呼吸状態を確認したい場合は睡眠外来や呼吸器内科に相談するケースが一般的です。

必要に応じて別の診療科と連携して検査を行うこともあります。

主な診療科と相談内容

| 診療科 | 主な相談内容 | 特徴 |

|---|---|---|

| 耳鼻咽喉科 | 鼻・喉の構造的問題、いびきの原因など | アレルギー性鼻炎や扁桃肥大の有無を確認しやすい |

| 呼吸器内科 | 呼吸状態全般、肺機能などの評価 | スリープクリニックを併設している場合もある |

| 内科・総合診療科 | 生活習慣病との関連性、睡眠の質全般の評価 | 必要に応じて専門科に紹介してもらえる |

受診後のフォローアップ

診断や治療を開始したら定期的なフォローアップも忘れずに行いましょう。

最初の治療方法で十分な効果が得られない場合も次の方法を検討することで改善が期待できます。

ライフスタイルの変化や加齢によっても状態が変わるため、適宜医療機関と連携しながら治療を継続することが大切です。

家族や周囲のサポート

本人が自覚していないケースがあるため家族やパートナーが一緒に受診に同行するのも有用です。

周囲のサポートがあることで、いびきや呼吸状態の客観的な情報が得られ、医師も治療方針を立てやすくなります。

相談しやすい雰囲気をつくることで本人が早期受診へ踏み出しやすくなるでしょう。

早めの対応が将来の健康を守る

無呼吸症候群の症状は放置すると高血圧や心不全などのリスクが高まるといわれています。

将来的な合併症を防ぐためにも早期発見と適切な治療が重要です。

少しでも気になる兆候があれば、まずは医療機関で検査を受け、適切な対策を始めましょう。

以上