呼吸器疾患の一種である喘息(ぜんそく)とは、気道の慢性的な炎症により気道が過敏になることで発作的な咳や呼吸困難などの症状が現れる病気です。

喘息は気管支の炎症が特徴的であり、その炎症によって気道が狭くなったり気道の分泌物が増えたりすることで発作が起こります。

発作時には呼吸が苦しくなり、ゼイゼイやヒューヒューといった音を伴う呼吸や咳が特徴的な症状として現れます。

喘息の症状には個人差が大きく重症度も様々です。アレルギー体質の人に多く見られ、症状が出ていない場合でも刺激物質に触れることで発作が誘発されることがあります。

喘息の病型について理解を深めましょう

喘息にはアトピー型喘息と非アトピー型喘息の2つの主要な病型があります。アトピー型喘息はアレルギー体質が関与している一方で、非アトピー型喘息はアレルギーとは関係がありません。

アトピー型喘息

アトピー型喘息は喘息患者さんの約70%を占める最も一般的な病型です。アレルギー体質が関与しており、家族歴がある場合が多いでしょう。

| 特徴 | 説明 |

| 発症年齢 | 若年期(主に小児期)に発症することが多い |

| アレルギー関与 | アレルギー体質が関与している |

日常生活の環境下にある様々なアレルゲンに対する感受性が高く、それらの物質に暴露されることで喘息発作が誘発されます。

アトピー型喘息患者さんの多くはアトピー性皮膚炎やアレルギー性鼻炎など、他のアレルギー疾患を合併していることが特徴です。

非アトピー型喘息

非アトピー型喘息はアレルギーとは関係がない喘息であり、喘息患者の約30%を占めています。

| 特徴 | 説明 |

| 発症年齢 | 成人期以降に発症することが多い |

| アレルギー関与 | アレルギーとは関係がない |

非アトピー型喘息はアトピー型喘息と比べて重症化しやすく、治療に難渋する場合があります。

喘息の主な症状について理解を深めましょう

喘息の主な症状は、発作的な咳、喘鳴(ぜんめい)、呼吸困難であり、これらの症状が繰り返し現れることが特徴です。

咳

喘息患者さんの多くは慢性的な咳を経験します。喘息性の咳の特徴は以下の通りです。

| 特徴 | 説明 |

| 発作性 | 突然の咳き込みが起こる |

| 夜間・早朝 | 夜間や早朝に咳が悪化しやすい |

咳は気道の炎症や過敏性が原因で引き起こされ、喘息のコントロールが不十分な場合に頻繁に見られます。

喘鳴(ぜんめい)

喘鳴は喘息患者さんに特徴的な症状の一つであり、呼吸時に胸部で聴取される高調音です。喘鳴には以下のような種類があります。

- Wheeze(ヒューヒュー音)

- Rhonchi(ゴロゴロ音)

喘鳴は気道の狭窄により生じる呼気性の音であり、喘息発作時に顕著に聴取されるのです。

| 喘鳴の種類 | 特徴 |

| Wheeze | 高調で音楽的な連続性の呼気性喘鳴 |

| Rhonchi | 低調で断続的な呼気性喘鳴 |

呼吸困難

呼吸困難は喘息発作時に生じる呼吸の苦しさや息切れを指します。呼吸困難の特徴は以下の通りです。

| 特徴 | 説明 |

| 呼気の延長 | 呼気に時間がかかり、息を吐き切れない感じがする |

| 胸部の締め付け感 | 胸が圧迫されるような感覚を伴う |

呼吸困難は気道の炎症や狭窄、分泌物の増加により引き起こされ、重症な喘息発作ではチアノーゼ(唇や爪の色が青紫色になる)を伴うこともあります。

その他の症状

喘息患者さんには以下のような症状が見られることもあるでしょう。

- 胸痛

- 肩呼吸(肩で呼吸をする)

- 会話困難

- 運動耐容能の低下

これらの症状は喘息のコントロール状態や重症度によって異なります。

原因やきっかけについて理解を深めましょう

喘息の原因は複雑で、遺伝的要因と環境的要因が複雑に絡み合っていますが、アレルギー体質やアトピー素因が重要な役割を果たしています。

アトピー型喘息の原因

アトピー型喘息はアレルギー体質が関与する喘息であり、考えられる原因は以下の通りです。

| 原因 | 説明 |

| 遺伝的要因 | アトピー素因を持つ家系に多い |

| アレルゲン曝露 | ハウスダスト、ダニ、ペットの毛などの吸入により発症 |

アトピー型喘息患者さんは遺伝的にIgE抗体を産生しやすく、アレルゲンに対する感受性が高いことが特徴です。

- ダニアレルゲン

- 花粉アレルゲン

- 動物アレルゲン(ペットの毛や唾液など)

- カビアレルゲン

これらのアレルゲンに曝露されることで、気道の炎症が惹起されて喘息症状が発現します。

非アトピー型喘息の原因

非アトピー型喘息はアレルギーとは関係のない喘息であり、以下のような原因が考えられます。

| 原因 | 説明 |

| 感染症 | ウイルスや細菌による呼吸器感染が喘息発作を誘発 |

| 薬剤 | アスピリンなどの解熱鎮痛薬が喘息発作を誘発 |

上記の他にも次のようなものも原因となり得るのです。

- ストレス

- 運動

- 寒冷刺激

- 大気汚染

- タバコ煙

- 気道の過敏性の亢進

これらの因子が気道の過敏性を亢進させ、喘息症状を引き起こすと考えられています。

喘息の発症メカニズム

喘息の発症に大きくかかわっているのは気道の慢性的な炎症です。

| 発症メカニズム | 説明 |

| 気道の炎症 | アレルゲンや刺激物質により気道の炎症が惹起される |

| 気道過敏性の亢進 | 炎症により気道の反応性が高まり、喘息症状が出現 |

炎症によって気道上皮の損傷やムチン産生の増加、気道平滑筋の収縮が生じて気道の狭窄や粘液の過剰分泌が引き起こされます。

そしてアレルゲンや刺激物質によって炎症が惹起され、気道過敏性が亢進することで喘息症状が出現するのです。

診察と診断について理解を深めましょう

喘息の診察では問診、身体所見、呼吸機能検査、アレルギー検査などを組み合わせて総合的に評価し、診断を下します。

問診

問診は以下のような点を確認するために行うのです。

| 確認事項 | 内容 |

| 症状 | 咳、喘鳴、呼吸困難などの症状の有無と程度 |

| 発症時期と経過 | 症状の出現時期、頻度、持続時間、増悪因子など |

| 既往歴 | アレルギー疾患、喘息、喫煙歴などの有無 |

| 家族歴 | 喘息やアレルギー疾患の家族歴の有無 |

問診は喘息の診断において非常に重要であり、特徴的な症状や経過から喘息を疑うことができます。

身体所見

身体所見は以下のような点を確認するために行われるのです。

- 喘鳴の有無

- 呼吸補助筋の使用

- チアノーゼの有無

- 胸郭の変形

喘息発作時には聴診で喘鳴が聴取されることが多く、重症例では呼吸補助筋の使用やチアノーゼを認めることがあります。

呼吸機能検査

呼吸機能検査では実施されるのは以下のような内容です。

| 検査 | 内容 |

| スパイロメトリー | 肺活量、1秒量、1秒率などを測定 |

| ピークフロー測定 | 最大呼気流速を測定 |

| 気道可逆性試験 | 気管支拡張薬吸入前後で呼吸機能を比較 |

スパイロメトリーでは閉塞性換気障害パターンを示すことが多く、気道可逆性試験で気管支拡張薬に反応して改善することが診断に有用です。

| 検査所見 | 喘息の特徴 |

| スパイロメトリー | 閉塞性換気障害パターン |

| 気道可逆性試験 | 気管支拡張薬吸入後に呼吸機能の改善 |

アレルギー検査

アレルギー検査では以下のような検査を行います。

- 血清IgE値測定

- 特異的IgE抗体測定

- 皮膚プリックテスト

アトピー型喘息では血清IgE値の上昇や特異的IgE抗体の陽性所見を認めることが多く、アレルゲンの特定に有用です。

画像所見について理解を深めましょう

喘息の画像所見は胸部X線写真やCT検査で特徴的な所見を認めることがありますが、喘息の診断において必須ではありません。

むしろ画像検査は喘息以外の疾患の除外や合併症の評価に重要な役割を果たすのです。

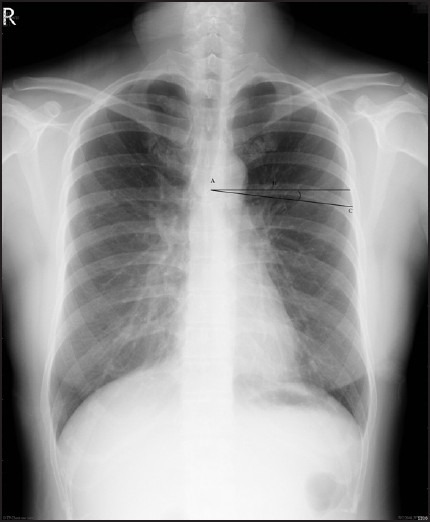

胸部X線写真

喘息患者さんの胸部X線写真では、以下のような所見を認めることがあります。

| 所見 | 説明 |

| 過膨張 | 肺野の透過性が亢進し、横隔膜が平低化 |

| 気管支壁肥厚 | 気管支壁の線状影が目立つ |

ただしこれらの所見は喘息に特異的ではなく、他の呼吸器疾患でも見られることが多いでしょう。

- 正常所見の場合もある

- 急性発作時には無気肺や気胸を合併することがある

所見:一見正常である。しかし、C点は第6肋骨が胸郭に達する位置として、線分ABとACの間の角度を肋骨カーブの角度(BAC)と定義した場合、その角度は正常より鋭角であるとの報告もある。(上記論文参照)

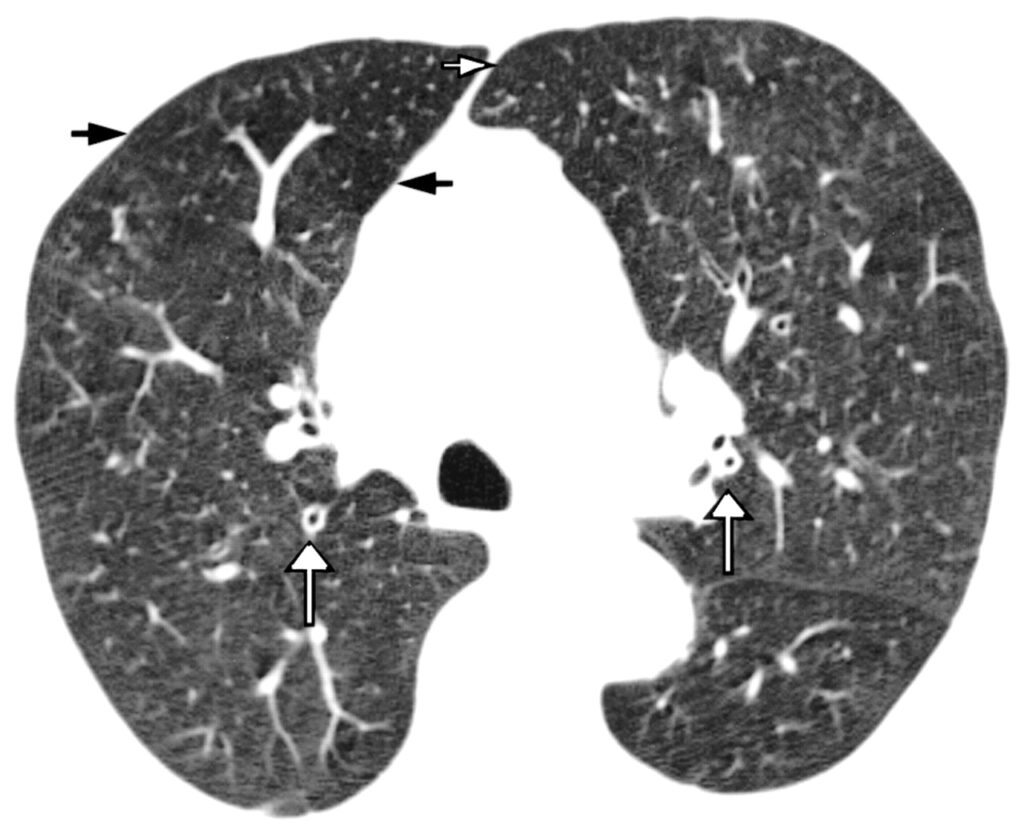

胸部CT検査

胸部CT検査では以下のような所見を認めることがあります。

| 所見 | 説明 |

| 気管支壁肥厚 | 気管支壁が肥厚し、内腔が狭小化 |

| 気管支拡張 | 気管支が拡張し、径が不整 |

| モザイクパターン | 吸気時に吸込み域と非吸込み域が混在 |

CT検査は喘息の重症度評価や合併症の診断に有用です。

| 合併症 | CT所見 |

| 気管支拡張症 | 気管支の拡張と壁肥厚 |

| アレルギー性気管支肺アスペルギルス症 | 中心性気管支拡張と粘液栓 |

所見:慢性喘息有する患者である。気管支壁の肥厚(大矢印)とそれに伴う気管支内腔の狭窄が認められる。また、濃度低下及び脈管減少の領域(小矢印)も認められ、いわゆるmosaic attenuationである。

その他の画像検査

喘息患者さんに対しては以下のような画像検査が行われることがあります。

- 肺換気血流シンチグラフィ

- 気管支鏡検査

これらの検査は喘息の病態評価や他疾患の除外を見極めるために実施されるでしょう。

治療方法と薬、治癒までの期間について理解を深めましょう

喘息の治療は症状のコントロールと発作の予防が目的であり、病型や重症度に応じて薬物療法を中心に行われます。

適切な治療を継続することで多くの患者さんは症状をコントロールできますが、完治は難しく長期的な管理が必要です。

薬物療法

喘息の薬物療法には以下のような薬剤が使用されます。

| 薬剤 | 作用 |

| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を抑制し、症状を改善 |

| 長時間作用型β2刺激薬 | 気管支を拡張し、症状を緩和 |

| ロイコトリエン受容体拮抗薬 | ロイコトリエンの作用を阻害し、気道の炎症を抑制 |

これらの薬剤は病型や重症度に応じて選択され、単剤または併用で使用されるのが一般的です。

- 軽症間欠型:短時間作用型β2刺激薬の頓用

- 軽症持続型:低用量の吸入ステロイド薬

- 中等症持続型:中用量の吸入ステロイド薬と長時間作用型β2刺激薬の併用

- 重症持続型:高用量の吸入ステロイド薬と長時間作用型β2刺激薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬の併用

喘息の病型を正確に診断することは適切な治療方針を決定する上で重要です。

| 病型 | 治療方針 |

| アトピー型喘息 | アレルゲン回避、抗アレルギー薬、吸入ステロイド薬など |

| 非アトピー型喘息 | 吸入ステロイド薬、長時間作用型β2刺激薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬など |

非薬物療法

薬物療法に加えて以下のような非薬物療法も行います。

| 療法 | 内容 |

| 患者教育 | 喘息の病態、治療、発作時の対処法などを理解する |

| 環境管理 | アレルゲンや刺激物質を避け、生活環境を整える |

| 呼吸リハビリテーション | 呼吸法の指導や運動療法により、呼吸機能を改善する |

これらの非薬物療法は薬物療法の効果を高め、QOLの向上に寄与するでしょう。

治療目標と治癒までの期間

喘息の治療目標は症状のない状態を維持し、正常な日常生活を送ることです。

| 治療目標 | 内容 |

| 症状の消失 | 日中も夜間も喘息症状がない |

| 発作の予防 | 喘息発作が起こらない、または起こっても軽度 |

| 活動性の維持 | 仕事、学業、運動などの活動が制限されない |

適切な治療を継続することで多くの患者さんはこれらの目標を達成できますが、完治となると難しいでしょう。

治療を中断すると症状が再燃するケースも多いので、医師の指示に従って定期的な通院と薬物療法を長期的に続けることが大切です。

治療の副作用やデメリット(リスク)について理解を深めましょう

喘息治療に用いられる薬剤は症状を改善し、QOLを向上させる一方で、副作用やデメリットが生じる可能性も否めません。

副作用の多くは軽微で一過性ですが、重大な副作用が現れた場合は速やかに医師に相談することが重要です。

吸入ステロイド薬の副作用

吸入ステロイド薬は喘息治療の中心的な役割を担う薬剤ですが、以下のような副作用が報告されています。

| 副作用 | 説明 |

| 口腔カンジダ症 | 口腔内にカンジダ菌が増殖し、白苔や痛みが生じる |

| 嗄声 | 声が嗄れたり、かすれたりする |

| 気管支痙攣 | 吸入直後に気管支が収縮し、呼吸困難が生じる |

これらの副作用は吸入手技の改善や含嗽により予防・軽減できることがあるでしょう。

全身性ステロイド薬の副作用

重症の喘息発作では全身性ステロイド薬が使用されることがありますが、長期使用により生じる可能性がある副作用は次の通りです。

- 骨粗鬆症

- 糖尿病

- 感染症のリスク増加

- 成長障害(小児)

全身性ステロイド薬の使用は最小限にとどめ、可能な限り吸入ステロイド薬で管理することが望ましいでしょう。

β2刺激薬の副作用

β2刺激薬は気管支拡張作用により喘息症状を緩和しますが、以下のような副作用が報告されています。

| 副作用 | 説明 |

| 頻脈 | 心拍数が増加する |

| 振戦 | 手の震えが生じる |

| 低カリウム血症 | 血中のカリウム濃度が低下する |

これらの副作用は用量依存性であり、過剰使用を避けることが重要です。

| β2刺激薬の過剰使用のリスク |

| 症状のマスキング |

| 重症発作のリスク増加 |

| 薬剤耐性の発現 |

再発の可能性と予防の仕方について理解を深めましょう

喘息は慢性の気道疾患であり、適切な治療により症状をコントロールできても完治は難しく、再発の可能性が常にあります。

再発を予防するためには、薬物療法の継続と環境因子の管理が重要です。

再発の危険因子

以下のような因子が喘息の再発に関与しています。

| 危険因子 | 説明 |

| 喫煙 | 能動喫煙と受動喫煙の両方が喘息の再発に関与 |

| アレルゲン曝露 | ハウスダスト、ペットの毛、花粉などが再発の引き金に |

| ウイルス感染 | 上気道感染が喘息の増悪や再発に関与 |

これらの危険因子を避けることが再発予防の第一歩です。

薬物療法の継続

喘息の再発を予防するためには、医師の指示に従って薬物療法を継続することが不可欠です。

- 吸入ステロイド薬の継続使用

- 症状に応じた頓用薬の使用

- 定期的な通院と治療薬の見直し

治療を自己中断すると症状が再燃し、重症化のリスクが高まります。

| 薬物療法の中断のリスク |

| 気道の炎症の再燃 |

| 気道過敏性の亢進 |

| 重症発作のリスク増加 |

環境因子の管理

喘息の再発を予防するためには環境因子の管理も重要です。

- 室内の掃除とハウスダストの除去

- ペットの飼育の見直し

- 職場や学校環境の改善

アレルゲンを避けて生活環境を整えることで、再発のリスクを下げることができます。

| 環境管理のポイント | 説明 |

| 掃除 | 定期的な掃除でハウスダストを除去 |

| 喫煙 | 禁煙と受動喫煙の回避 |

| ペット | 可能であれば飼育を避ける |

治療費について理解を深めましょう

喘息の治療費は重症度によって大差がありますが、年間数十万円に及ぶことも考えておかなければなりません。公的医療保険の活用により自己負担額を抑えることができるので、できる限り活用しましょう。

初診料と再診料

喘息の診断と治療のために医療機関を受診した場合、おおよそ次の額程度の診料がかかります。

| 項目 | 費用 |

| 初診料 | 2,910円 |

| 再診料 | 750円 |

検査費と処置費

喘息の診断と重症度評価のために行われる検査の費用はおおよそ次の通りです。

| 検査項目 | 費用 |

| 呼吸機能検査 | 2,300円~5,700円 |

| 気道可逆性試験 | 2,300円~5,700円×2回+薬剤料 |

| アレルギー検査 | 11,574円(39種類アレルギー検査)+採血項目費用など |

また、発作時の吸入療法や酸素投与などの処置費も発生します。

| 処置 | 費用 |

| 吸入療法 | 377円/回(超音波ネブラザ+メプチン吸入液0.01%+生理食塩液「NP」5ml) |

| 酸素投与 | 650円/日 |

投薬料

喘息の治療には吸入ステロイド薬や気管支拡張薬、ロイコトリエン受容体拮抗薬などが使用されるのが一般的です。投薬料は薬剤の種類や量によって異なりますが、月額数千円から1万円程度となることが多いです。

| 処置 | 費用 |

| 吸入ステロイド薬+気管支拡張薬 | レルベア200エリプタ30吸入用:5402.7円 |

| ロイコトリエン拮抗薬 | 97.1円/日×30日=2913円 |

入院費

重症の喘息発作で入院が必要な場合、現在基本的に日本の入院費は「包括評価(DPC)」にて計算されます。

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、病名・症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。

手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。

(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院するとした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 喘息 手術処置等2なし 定義副傷病名なし

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥280,420 +出来高計算分

ただし、保険適用となると1割~3割の自己負担であり、高額医療制度の対象となるため、実際の自己負担はもっと安くなります。

以上

- 参考にした論文