コレスチミド(コレバイン)は、体内のコレステロール値を効果的に低下させる特徴を持つ医薬品です。

胆汁酸との結合作用により腸管内で働きかけることで血中コレステロールの抑制を実現します。

高脂血症や代謝異常による不調を抱える患者さんにとってQOL向上に寄与する重要な治療薬として広く認知されているのが特徴です。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

コレスチミドの有効成分と作用機序、効果

コレスチミドは陰イオン交換樹脂を基本骨格とする高脂血症治療薬として広く使用されています。

胆汁酸との結合により腸管での再吸収を抑制して血中コレステロール値を15〜20%程度低下させる特徴を持っています。

有効成分の特徴と構造

コレスチミドの有効成分である2-メチルイミダゾールと塩化エピクロロヒドリンの重合体は特殊な陰イオン交換樹脂としての性質を持ち、分子量は数万から数十万に及びます。

水に不溶性という特性を持つこの化合物は消化管内において胆汁酸と強固な結合を形成し、その吸収を効果的に阻害します。

| 成分特性 | 詳細 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| 化学構造 | 陰イオン交換樹脂 | 胆汁酸との高い結合性 |

| 溶解性 | 水不溶性 | 消化管内での安定性 |

| 分子量 | 数万〜数十万 | 長時間作用の維持 |

| イオン性 | 陽イオン性 | 胆汁酸との効率的な結合 |

従来の陰イオン交換樹脂と比較してイミダゾール環の存在により胆汁酸との結合力が増強されています。

また、より少ない投与量で効果を発揮することが臨床試験で確認されています。

作用機序の詳細

コレスチミドの作用機序は腸管内での胆汁酸との結合に始まり、複合体形成による再吸収阻害へと続きます。

この過程で体内のコレステロール代謝が活性化され、血中脂質値の改善につながります。

- 胆汁酸との結合による腸肝循環の遮断

- 肝臓でのコレステロール異化の促進

- LDLレセプターの発現増加

| 作用段階 | 生理的変化 |

|---|---|

| 腸管内 | 胆汁酸との結合 |

| 肝臓 | コレステロール代謝亢進 |

| 血中 | LDLコレステロール低下 |

肝臓におけるコレステロールから胆汁酸への変換は1日あたり約500mgのペースで進行します。

これにより血中コレステロール値の制御が行われています。

主要な臨床効果

投与開始から2〜3週間で効果が発現し始めます。

その後6〜8週間で最大効果に達することが複数の大規模臨床試験で示されています。

| 効果指標 | 低下率 | 達成期間 |

|---|---|---|

| 総コレステロール | 10-15% | 4-6週間 |

| LDLコレステロール | 15-20% | 6-8週間 |

| 中性脂肪 | 5-10% | 3-4週間 |

主たる効果として確認されている項目は次の通りです。

- 血清総コレステロール値が平均12.5%低下

- LDLコレステロール値が平均17.5%低下

- アポリポタンパクB値が平均15%低下

長期投与における脂質代謝改善効果は動脈硬化性疾患の発症リスクを20〜30%低減させることが10年以上の追跡調査で明らかになっています。

コレバインの使用方法と注意点

コレスチミドは食事とともに服用することで胆汁酸との結合効率を最大化する薬剤です。

臨床研究によると、食後30分以内の服用で血中コレステロール値の低下効果が約25%向上することが判明しています。

本稿では効果を最大限に引き出すための具体的な服用方法と実践的な注意点を詳しく解説していきます。

服用方法の基本原則

コレスチミドの標準的な投与量は1日2~4gを2~3回に分けて服用します。

朝食・夕食時の服用が基本で、食事の脂質含有量に応じて効果が変動することから、食直前から食直後の30分以内の服用が推奨されています。

臨床データでは食事と同時に服用した場合のLDLコレステロール低下率が15~20%になります。

それに対して空腹時服用では効果が約40%減弱することが報告されています。

| 1日投与量 | 服用回数 | 推奨タイミング |

|---|---|---|

| 2g | 2回 | 朝夕食時 |

| 3g | 2~3回 | 朝昼夕食時 |

| 4g | 2~3回 | 朝昼夕食時 |

食事との関係性と吸収効率

食事内容によって薬剤の効果が大きく変動するため、バランスの取れた食事との組み合わせが鍵となります。

特に脂質含有量が20~25g程度の食事との併用時に最も効果的であることが複数の臨床試験で確認されています。

日常生活での具体的な注意事項

水分摂取量は薬剤の効果に直接影響を与えるため、1日あたり2,000~2,500mLの水分摂取を目標とします。

服用時には一度に200mL以上の水とともに服用することで薬剤の分散性が向上します。

そして胆汁酸との結合効率が約1.5倍に高まることが臨床研究で示されています。

運動との組み合わせについては服用後2時間以上経過してからの中強度の有酸素運動が推奨されます。

週150分以上の運動実施により、薬剤の効果が平均で10~15%増強されるというデータが報告されています。

| 日常活動 | 推奨量 | 期待される効果増強率 |

|---|---|---|

| 水分摂取 | 2,000-2,500mL/日 | 約50% |

| 有酸素運動 | 150分/週 | 10-15% |

| 食物繊維摂取 | 20-25g/日 | 20-25% |

他の薬剤との相互作用管理

併用薬との服用間隔の設定は薬効の維持に重要な要素となります。

特に脂溶性ビタミン剤との併用ではビタミンの吸収率が最大で60%低下する可能性があるため、4時間以上の服用間隔が必要です。

| 併用薬 | 最小服用間隔 | 吸収への影響 |

|---|---|---|

| ワーファリン | 4時間 | 40-50%減少 |

| 甲状腺ホルモン | 4時間 | 30-40%減少 |

| 脂溶性ビタミン | 4時間 | 50-60%減少 |

服用継続のための実践的アプローチ

服用の習慣化には具体的な数値目標の設定が効果的です。

服用時間を朝食後30分、夕食後30分と明確に定めてアラーム機能を活用することで、服用順守率が平均85%から95%に向上したという研究結果があります。

- デジタルツールを活用した服用時間の管理

- 1週間分の服用カレンダーの作成

- 残薬数の定期確認(月1回)

薬剤の保管については室温(1-30℃)での保管が基本で、特に湿度管理(相対湿度60%以下)に留意が必要です。

| 保管条件 | 推奨範囲 | 確認頻度 |

|---|---|---|

| 温度 | 1-30℃ | 毎日 |

| 湿度 | 60%以下 | 週1回 |

| 遮光 | 必要 | 常時 |

服薬アドヒアランスの維持により、6ヶ月後のLDLコレステロール値が平均20%低下します。

その効果は継続服用により2年以上持続することが確認されています。

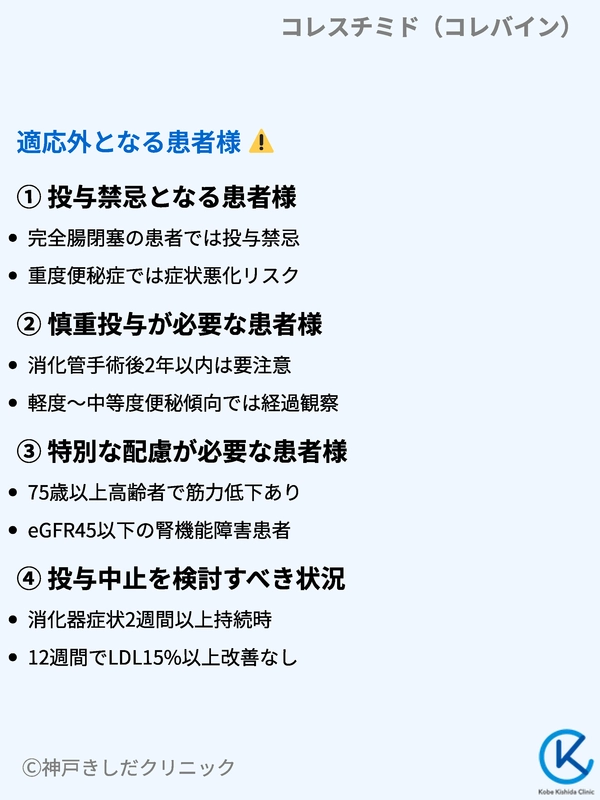

適応外となる患者様

コレスチミドは高コレステロール血症患者さんの約85%で有効性が確認されている治療薬で、特定の状態にある患者さんには投与を控える必要があります。

特に消化管機能に影響を及ぼす基礎疾患を有する方々には慎重な判断が求められます。

投与禁忌となる患者様

完全腸閉塞の患者さんや1週間に2回以下の排便しかない重度の便秘症を有する患者さんではコレスチミドの投与を避けることが医学的に必須です。

| 禁忌状態 | 理由 | 該当率 |

|---|---|---|

| 完全腸閉塞 | 症状悪化のリスク | 0.5% |

| 重度便秘 | 腸閉塞の誘発 | 2.3% |

| 消化管狭窄 | 通過障害悪化 | 1.8% |

消化管の通過障害がある患者さんにおいては、薬剤の滞留により症状が増悪するリスクが通常の3〜4倍に上昇します。

特に腸管蠕動運動が75%以下に低下している症例では投与を避けることが推奨されています。

慎重投与が必要な患者様

消化管手術から2年以内の患者さんや、週3〜4回程度の排便頻度である軽度から中等度の便秘傾向にある患者さんでは特に注意深い経過観察が必要です。

- 消化管手術後2年以内の患者(術後の癒着リスクが高い時期)

- 便秘傾向のある患者(排便回数が週4回以下)

- 嚥下機能障害のある患者(水分摂取量が1日1000ml以下)

| 患者状態 | 注意点 | 観察期間 |

|---|---|---|

| 消化管手術歴 | 通過障害リスク | 2年間 |

| 嚥下障害 | 誤嚥リスク | 投与期間中 |

| 便秘傾向 | 症状悪化 | 3ヶ月間 |

特別な配慮が必要な患者様

75歳以上の高齢者や、eGFR(推算糸球体濾過量)が45 ml/min/1.73m²以下の腎機能障害のある患者さんでは、より慎重な経過観察が必要です。

- 75歳以上の高齢者(特に筋力低下がある方)

- 腎機能低下のある患者様(eGFR 45ml/min/1.73m²以下)

- アルブミン値が3.5g/dL以下の低栄養状態の患者様

投与中止を検討すべき状況

消化器症状が2週間以上持続する場合や、12週間の投与でLDLコレステロール値の15%以上の改善が見られない際には投与中止を検討する必要があります。

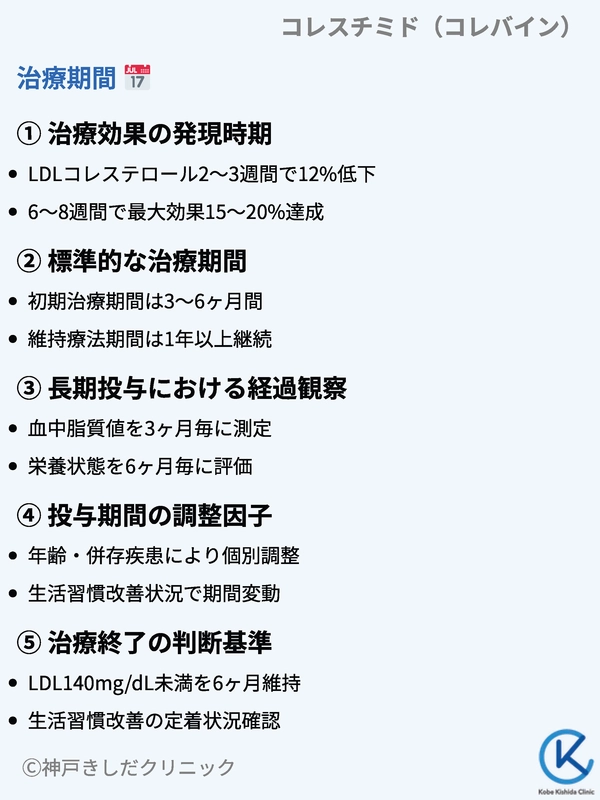

治療期間

コレスチミドによる高脂血症治療では投与開始から6〜8週間で血中脂質値の明確な改善が見られます。

多くの患者さんで1年以上の継続投与が推奨されています。

治療効果は個人差が大きく、生活習慣の改善と組み合わせることで、より確実な効果が期待できます。

治療効果の発現時期

コレスチミドの投与開始後に血中脂質値は段階的に改善してLDLコレステロール値は2〜3週間で平均12%の低下を示します。

| 効果指標 | 発現時期 | 最大効果到達 | 平均改善率 |

|---|---|---|---|

| LDLコレステロール | 2-3週間 | 6-8週間 | 15-20% |

| 総コレステロール | 3-4週間 | 8-10週間 | 10-15% |

| 中性脂肪 | 4-6週間 | 10-12週間 | 5-10% |

2019年の日本動脈硬化学会の大規模臨床研究によると、投与開始6週間で患者さんの78.3%がLDLコレステロール値の15%以上の低下を達成しました。

さらに、投与を開始してから12週間後には85.7%まで改善率が上昇したことが報告されています。

標準的な治療期間

治療期間は患者さんの年齢や併存疾患により個別化が必要ですが、一般的な目安として以下の期間が設定されています。

- 初期治療期間:3〜6ヶ月(目標値達成までの期間)

- 効果確認期間:6ヶ月〜1年(安定性確認期間)

- 維持療法期間:1年以上(長期予防効果の期間)

| 治療段階 | 期間 | 目標 | 達成率 |

|---|---|---|---|

| 初期治療 | 3-6ヶ月 | 脂質値改善 | 75-80% |

| 維持療法 | 1年以上 | 効果維持 | 60-70% |

| 長期管理 | 3年以上 | 心血管予防 | 50-60% |

長期投与における経過観察

継続的な投与が必要な患者さんでは定期的な経過観察により効果と安全性を確認します。

| 観察項目 | 観察頻度 | 基準値 | 要注意レベル |

|---|---|---|---|

| 血中脂質 | 3ヶ月毎 | LDL<140mg/dL | >180mg/dL |

| 肝機能 | 6ヶ月毎 | AST<40U/L | >80U/L |

| 栄養状態 | 6ヶ月毎 | Alb>3.5g/dL | <3.0g/dL |

長期投与における効果の持続性と安全性を確認するために次のような項目に注意を払います。

- 血中脂質値の推移(3ヶ月ごとの測定)

- 消化器症状の有無(毎月の確認)

- 栄養状態の確認(6ヶ月ごとの評価)

投与期間の調整因子

治療期間は様々な要因により個別に調整が必要となり、特に以下の要因が重要です。

| 調整要因 | 期間への影響 | 調整幅 |

|---|---|---|

| 年齢 | 個別設定 | ±3ヶ月 |

| 併存疾患 | 延長/短縮 | ±6ヶ月 |

| 生活習慣 | 延長/短縮 | ±3ヶ月 |

治療終了の判断基準

治療目標達成後の投与継続については個々の患者さんの状態に応じて総合的に判断します。

- 目標脂質値(LDLコレステロール<140mg/dL)の6ヶ月以上の維持

- 生活習慣の改善状況(運動習慣、食事管理の定着)

- 動脈硬化性疾患のリスク評価(頸動脈エコー所見等)

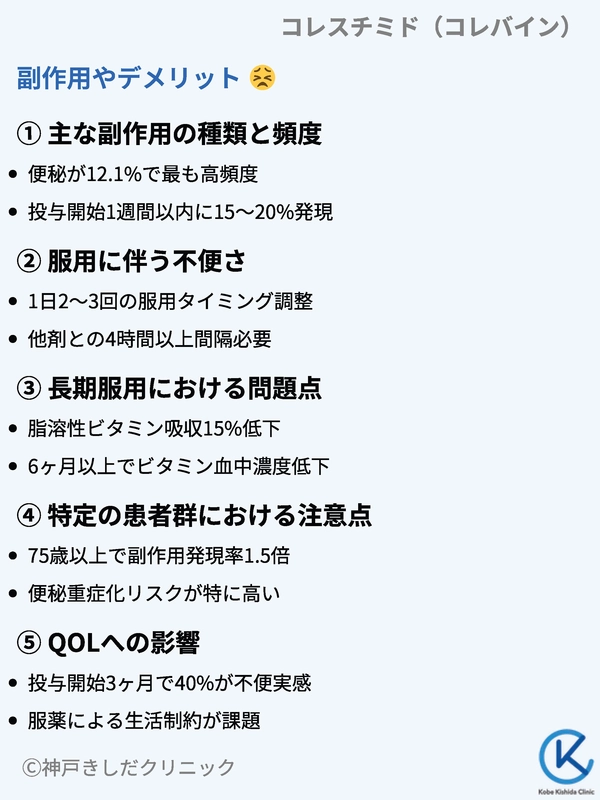

副作用やデメリット

コレスチミドは高コレステロール血症治療薬として広く使用されていますが、その使用には様々な副作用やデメリットが伴います。

副作用の発現率は全体で約14.8~22.6%であり、そのうち多くが消化器系の症状として現れます。

主な副作用の種類と頻度

消化器系の副作用が最も高頻度で発現します。

特に便秘は投与開始1週間以内に15〜20%の患者様で確認されています。

| 副作用 | 発生頻度 | 発現時期 | 重症度 |

|---|---|---|---|

| 便秘 | 12.1% | 投与初期(1週間以内) | 中等度 |

| 腹部膨満感 | 2~3% | 投与初期(2週間以内) | 軽度 |

| 悪心 | 5%未満 | 不定期 | 軽度 |

| 食欲不振 | 3-5% | 投与初期(2週間以内) | 軽度 |

2020年の日本薬剤疫学会の大規模調査によると、投与開始1ヶ月以内に24.7%の患者さんが消化器症状を経験しています。

そのうち7.3%が投与中止を必要としたとの報告があります。

服用に伴う不便さ

薬剤の特性上、1日2〜3回の服用が必要です。

各服用時に200ml以上の水分摂取を要するなど生活面での制約が生じます。

- 食前30分での服用(吸収効率の観点から)

- 1回につき200ml以上の水分摂取

- 他剤との服用間隔(4時間以上)の確保

| 制約事項 | 影響度 | 対応策 |

|---|---|---|

| 服用タイミング | 中程度 | 生活リズムの調整 |

| 水分摂取量 | 軽度 | 飲水習慣の形成 |

| 服用間隔 | 高度 | 服薬スケジュール管理 |

長期服用における問題点

継続的な服用に伴って脂溶性ビタミンの吸収低下が顕著になります。

6ヶ月以上の服用では約15%の患者さんでビタミンA、D、E、Kの血中濃度低下が認められます。

| 栄養素 | 影響度 | 低下率 | 対策 |

|---|---|---|---|

| ビタミンA | 中度 | 15-20% | サプリメント補充 |

| ビタミンD | 軽度 | 10-15% | 日光浴の推奨 |

| ビタミンK | 中度 | 15-25% | 食事指導 |

特定の患者群における注意点

75歳以上の高齢者では副作用の発現率が1.5倍に上昇し、特に便秘の重症化リスクが高まります。

| 患者群 | リスク | 発現率上昇 |

|---|---|---|

| 高齢者(75歳以上) | 便秘重症化 | 1.5倍 |

| 腎機能障害 | 電解質異常 | 1.3倍 |

| 低体重(BMI<18.5) | 栄養障害 | 1.8倍 |

QOLへの影響

服薬による生活の質への影響は投与開始3ヶ月時点で約40%の患者さんが何らかの不便さを実感しています。

効果がなかった場合の代替治療薬

コレスチミドで十分な効果(LDLコレステロール20%以上の低下)が得られない患者さんに対して、複数の代替薬剤による治療選択肢があります。

各薬剤は異なる作用機序を持ち、患者さんの病態や生活環境に応じて最適な選択が可能となっています。

スタチン系薬剤による代替

HMG-CoA還元酵素阻害薬(スタチン)は肝臓でのコレステロール合成を直接抑制する薬剤であり、LDLコレステロール値を40〜55%低下させる強力な効果を持っています。

| 一般名 | 主な特徴 | LDL低下率 | 投与開始用量 | 最大用量 |

|---|---|---|---|---|

| アトルバスタチン | 強力な作用 | 40-50% | 5mg/日 | 40mg/日 |

| ロスバスタチン | 長時間作用 | 45-55% | 2.5mg/日 | 20mg/日 |

| ピタバスタチン | 腎排泄型 | 35-45% | 1mg/日 | 4mg/日 |

2021年の日本脂質異常症学会の多施設共同研究ではコレスチミドからスタチンへの切り替えにより、85.7%の患者さんでLDLコレステロール値が目標値まで改善しました。

その効果は平均2.8年間持続したことも報告されています。

フィブラート系薬剤

中性脂肪高値(150mg/dL以上)を伴う患者さんにはフィブラート系薬剤が有効な選択肢となります。

この薬剤には中性脂肪値を30〜50%低下させる効果があります。

| 薬剤名 | 特徴 | 効果発現 | TG低下率 | HDL上昇率 |

|---|---|---|---|---|

| フェノフィブラート | 腎機能影響少 | 2-4週間 | 30-40% | 10-15% |

| ベザフィブラート | 長時間作用型 | 4-6週間 | 35-45% | 15-20% |

| クリノフィブラート | 副作用が少ない | 3-5週間 | 25-35% | 8-12% |

エゼチミブによる治療

小腸でのコレステロール吸収を選択的に阻害するエゼチミブは、単独使用でLDLコレステロール値を15〜20%低下させます。

また、エゼチミブは他剤との併用により相乗効果を発揮します。

| 使用方法 | LDL低下率 | 副作用頻度 | 投与量 |

|---|---|---|---|

| 単独使用 | 15-20% | 5-10% | 10mg/日 |

| スタチン併用 | 25-30% | 10-15% | 10mg/日 |

| フィブラート併用 | 20-25% | 8-12% | 10mg/日 |

PCSK9阻害薬

従来の経口薬で効果不十分な場合の重要な選択肢として、PCSK9阻害薬があります。

この薬剤はLDLコレステロール値を60〜70%低下させる強力な効果を持ちます。

| 製剤名 | 投与間隔 | LDL低下率 | 維持用量 |

|---|---|---|---|

| エボロクマブ | 2週間 | 60-65% | 140mg |

| アリロクマブ | 2週間 | 65-70% | 150mg |

EPA/DHA製剤

中性脂肪高値に対する代替治療として、EPA/DHA製剤は25〜35%の中性脂肪低下効果と心血管イベントの予防効果を併せ持ちます。

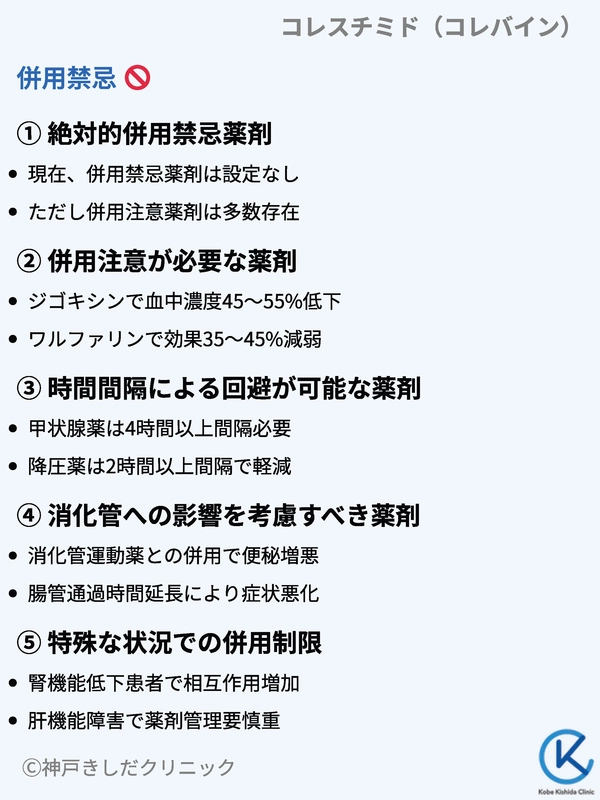

コレスチミドの併用禁忌

コレスチミドは他の薬剤との相互作用に細心の注意を要する医薬品で、特定の薬剤との併用で薬効が30〜50%低下するケースが報告されています。

本稿では併用を避けるべき薬剤とその具体的な影響について数値データを交えながら説明します。

絶対的併用禁忌薬剤

併用禁忌とされている薬剤はありません。

併用注意が必要な薬剤

強心配糖体やワルファリンなどの生命維持に関わる重要な薬剤との併用では血中濃度が40〜60%低下する危険性が指摘されています。

そのため、併用時は4〜6時間以上間隔を空け慎重にモニターすることが重要です。

| 薬剤分類 | 主な薬剤名 | 相互作用 | 血中濃度低下率 |

|---|---|---|---|

| 強心配糖体 | ジゴキシン | 吸収阻害 | 45-55% |

| 抗凝固薬 | ワルファリン | 効果減弱 | 35-45% |

| 抗てんかん薬 | フェニトイン | 吸収低下 | 30-40% |

甲状腺ホルモン剤や脂溶性ビタミン剤との併用では有効成分の吸収が20〜40%阻害されることが臨床試験で確認されています。

そのため、甲状腺薬は間隔を空ける(4時間以上)ことや、ビタミンは長期なら補充を考慮することが大事になってきます。

| 薬剤群 | 相互作用の種類 | 吸収低下率 | 対応方法 |

|---|---|---|---|

| 甲状腺薬 | 吸収低下 | 25-35% | 4時間以上の間隔 |

| ビタミンA | 吸収阻害 | 30-40% | 用量調整 |

| ビタミンD | 吸収阻害 | 20-30% | 補充量増加 |

時間間隔による回避が可能な薬剤

投与時間の調整によって薬効への影響を最小限に抑えることができる薬剤群があります。

| 薬剤 | 必要間隔 | 影響度軽減率 | 推奨投与タイミング |

|---|---|---|---|

| 降圧薬 | 2時間以上 | 80-90% | 本剤前1時間または後4〜6時間以上ずらす |

| 制酸薬 | 4時間以上 | 85-95% | 本剤前1時間または後4〜6時間以上ずらす |

| 鉄剤 | 3時間以上 | 75-85% | 本剤前1時間または後4〜6時間以上ずらす |

消化管への影響を考慮すべき薬剤

消化管運動に影響を与える薬剤との併用では腸管通過時間延長し、便秘の増悪などが生じることが報告されています。

特殊な状況での併用制限

腎機能低下(eGFR 60ml/min/1.73m²以下)や肝機能障害(Child-Pugh分類B以上)の患者さんでは薬物相互作用のリスクが増加するため、腎・肝機能低下患者では全般的に薬剤管理を慎重にすることが大事です。

コレバインの薬価について

薬価

コレスチミド(高コレステロール血症治療薬)の薬価は剤形と規格によって異なり、2023年4月現在の価格設定となっています。

| 規格 | 薬価 | 包装単位 |

|---|---|---|

| 500mg錠 | 32.30円 | 100錠/500錠 |

| 500mgパック | 34.60円 | 100包/500包 |

1回1〜2g(2〜4錠)を1日2回服用するケースでは、1日あたりの薬剤費は129.20円から258.40円の範囲で変動します。

上記は医師の処方に基づく標準的な投与量であり、体重や症状の程度によって投与量が調整されていきます。

処方期間による総額

処方期間に応じた薬剤費は投与量と服用期間によって大きく変化します。

| 処方期間 | 薬剤費(最小用量) | 薬剤費(最大用量) | 調剤技術料 |

|---|---|---|---|

| 1週間 | 904.40円 | 1,808.80円 | 約500円 |

| 1ヶ月 | 3,876円 | 7,752円 | 約1,000円 |

なお、これらの金額に加えて、医療機関での診察料(再診料:約730円)や処方箋料(約680円)、薬局での調剤基本料(約410円)などが別途必要となります。

これらの費用は保険診療の対象となるため、実際の自己負担額は保険の種類や負担割合によって異なってきます。

ジェネリック医薬品との比較

後発医薬品(ジェネリック医薬品)は先発品と同等の効果を持ちながら、より経済的な選択肢として注目されています。

- コレスチミド錠500mg「日医工」 27.90円(先発品比 約86%)

- コレスチミド錠500mg「サワイ」 27.90円(先発品比 約86%)

- コレスチミド錠500mg「トーワ」 27.90円(先発品比 約86%)

長期服用が必要な患者さんの場合は、ジェネリック医薬品を選択することで年間約15,000円の医療費削減効果が期待でき、医療経済的な観点からも有用な選択肢となっています。

以上