重度の睡眠時無呼吸症候群は一晩に何度も呼吸が止まる状態を繰り返し、体内に十分な酸素を取り込みにくくする慢性的な睡眠障害です。

いびきや日中の眠気といった症状が表面化するだけでなく、心血管系や代謝機能に大きな影響を与えて重篤な合併症や死亡リスクを高める要因となります。

無呼吸症候群の治療を後回しにすると動脈硬化や高血圧などのリスクが加速しやすくなるため、早めの受診が重要です。

ここでは重度の睡眠時無呼吸症候群の定義や起こりやすい合併症、治療法と死亡リスクとの関連について詳しく解説いたします。

重度の睡眠時無呼吸症候群とは

重度の睡眠時無呼吸症候群は睡眠中に10秒以上の無呼吸状態が頻繁に起こり、1時間あたりの無呼吸低呼吸指数(AHI)が30以上になる場合を指します。

呼吸停止や低呼吸の回数が増えるほど酸素不足が起こりやすくなり、心臓や血管に強い負担をかけます。

睡眠が障害されることで日中の活動にも支障が出やすく、長期間にわたり放置すると無呼吸による死亡リスクが高まります。

症状の特徴

無呼吸が増えると全身に十分な酸素を送りにくくなります。すると、以下のような特徴が表に出ます。

- 夜間の激しいいびき

- 睡眠中の呼吸停止エピソード

- 頻繁な夜間覚醒

- 朝起きたときの頭痛

- 日中の強い眠気

主な症状と重度との関連性

| 症状 | 重度で顕著になりやすい要因 | 身体への影響 |

|---|---|---|

| 激しいいびき | 咽頭付近の気道狭窄が強く、振動が大きくなる | 周囲の睡眠妨害 |

| 断続的な呼吸停止 | 気道閉塞が頻回かつ長時間続きやすい | 酸素供給不足による疲労感増加 |

| 頻繁な夜間覚醒 | 酸素不足に対する反射で浅い眠りを繰り返しやすい | 睡眠の質の低下 |

| 朝起きたときの頭痛 | 睡眠時の低酸素状態と血管収縮により起こりやすい | 日常生活の活力低下 |

| 日中の過度な眠気 | 夜間の熟睡が妨げられることで慢性的な疲労が蓄積 | 集中力の低下、事故の可能性増加 |

診断のポイント

睡眠時無呼吸症候群を診断する際には終夜睡眠ポリグラフ検査を行います。

自宅でも簡易検査を行う方法がありますが、正確な評価には医療機関でのポリソムノグラフィーが推奨されます。

呼吸の状態や脳波、酸素飽和度などを継続的に測定することで無呼吸の程度を判断します。

重度の基準

AHI(Apnea-Hypopnea Index:1時間あたりの無呼吸低呼吸の回数)が30以上ある場合は重度とみなされ、特に以下の点が問題となります。

- 酸素飽和度(SpO2)が著しく低下しやすい

- 合併症のリスクが一気に高まる

- 無呼吸症候群による死亡事例の可能性が増す

重症度とAHIの分類

| 重症度 | AHIの目安 | 臨床的な特徴 |

|---|---|---|

| 軽症 | 5~15 | 夜間のいびきや軽微な日中の眠気 |

| 中等症 | 15~30 | はっきりした日中の眠気や倦怠感 |

| 重症 | 30以上 | 合併症や死亡リスクが急増する |

悪化しやすい要因

無呼吸が悪化すると合併症だけでなく、無呼吸症候群の死亡リスクを高める要因になります。

特に以下のような状況では重度化しやすくなります。

- 肥満(特に首周りに脂肪が蓄積している場合)

- 喫煙や過度の飲酒

- 加齢による筋力低下

- 骨格的に下顎が小さい、あるいは鼻腔や咽頭の形態的問題がある場合

睡眠時無呼吸症候群の一般的な経過

睡眠時無呼吸症候群は初期段階では見過ごされがちですが、時間とともに深刻化すると無呼吸による死亡を含む大きなリスクに直面することがあります。

軽症のうちは日中の眠気などで済むケースが多いですが、無呼吸状態が重なり重症化すると全身の臓器に大きな負担がかかります。

初期の症状

初期には大きな自覚症状がないまま、以下のように徐々に兆候があらわれます。

- いびきの音量が徐々に大きくなる

- 朝起きたときに口が渇いている

- なんとなく疲労感が抜けない

- 夜間のトイレ回数が増える

初期の段階で気づくためのポイント

- いつもより家族や同居人からいびきの指摘を受ける

- 寝起きの頭痛が続いている

- 昼食後に非常に眠くなりやすい

- 少しのことで集中を失いがち

- 寝ても疲れが回復しない感覚がある

周囲に与える影響

周囲の人が睡眠時無呼吸症候群を疑うきっかけになることがあります。

呼吸が止まっている様子を間近で見ることで本人に速やかな受診を促すケースが多いです。

特に激しいいびきは周囲の睡眠を妨げるだけでなく、本人の健康リスクのサインでもあります。

進行による合併症リスク

時間とともに無呼吸の回数や程度が増えて睡眠が大きく乱れると、下記のような合併症にかかりやすくなります。

- 高血圧

- 心臓病(狭心症や心筋梗塞)

- 脳血管障害(脳梗塞や脳出血)

- 糖尿病や脂質異常症

合併症と進行度の関係

| 無呼吸進行度 | 想定しやすい合併症 | 体への影響 |

|---|---|---|

| 軽症(AHI 5~15) | やや高めの血圧や軽い糖代謝異常 | 生活習慣の改善で対処可能 |

| 中等症(AHI 15~30) | 高血圧や脂質異常症が顕在化しやすい | 医学的管理が必要 |

| 重症(AHI 30以上) | 心筋梗塞や脳卒中など致命的な合併症の発症リスク | 無呼吸症候群による死亡も懸念 |

早期診断の重要性

無呼吸状態が確認できれば適切な治療を開始できます。

初期の段階で発見して対応すれば重症化を防ぎやすく、心血管系の合併症や無呼吸症候群の死亡リスクを下げる可能性が高まります。

症状に心当たりがある場合は早めに受診することが大切です。

心血管系への影響

重度の睡眠時無呼吸症候群は心血管系への大きな負担を引き起こし、無呼吸症候群の死亡リスクを高める一因になります。

就寝中に繰り返される呼吸停止は血中の酸素を低下させ、身体の防御反応として交感神経が活性化します。その結果、血圧が上昇しやすくなり、心臓や血管に対するダメージが蓄積します。

高血圧との関連

無呼吸状態で酸素が不足すると身体は血管を収縮させ血圧を上げて酸素を運びやすくしようとします。これが夜間に何度も繰り返されると慢性の高血圧に移行しやすくなります。

高血圧が長期間続くと心臓や血管の壁に負担がかかり、動脈硬化や心不全などのリスクが増加します。

睡眠時無呼吸症候群と高血圧の関係

- 夜間の無呼吸エピソードが増えるほど交感神経が過度に活性化する

- 寝ている間も血圧が下がりにくい状態が続く

- 高血圧がコントロールできないと心血管疾患につながりやすい

心筋梗塞や狭心症

高血圧や動脈硬化が進むと冠動脈に問題が生じやすくなり心筋梗塞や狭心症を発症する恐れがあります。

これらの急性心疾患は発症後の対応が遅れると致命的になりやすく、睡眠時無呼吸症候群が強く関与するケースがあります。

心臓病の発症リスクを高める要因

| 要因 | 詳細 | 相互作用 |

|---|---|---|

| 持続する高血圧 | 血管壁への物理的負荷が大きくなる | 動脈硬化の進行を加速 |

| 動脈硬化 | 血管の柔軟性が失われ血液が滞りやすい | 冠動脈の狭窄リスクが上昇 |

| 夜間の繰り返し無呼吸 | 酸素不足と交感神経の過剰な刺激が生じる | 心拍数や血圧の乱高下 |

脳卒中との結びつき

無呼吸による死亡を考える際に脳卒中のリスクも無視できません。

無呼吸によって引き起こされる高血圧状態や血管のダメージは脳内の細い血管にも大きな影響を及ぼし、脳梗塞や脳出血の確率を引き上げます。

脳卒中は後遺症のリスクも高いため、日常生活の質を大きく損ないます。

動脈硬化のリスク

低酸素と高血圧が同時に進行すると血管内皮機能が傷つき、動脈硬化が加速する危険性が高まります。

動脈硬化の進行が止まりにくい状態になると心筋梗塞や脳卒中だけでなく、末梢血管障害にも波及していきます。

こうした負の連鎖を防ぐためにも睡眠時無呼吸症候群の治療を早めに検討することが重要です。

血液と代謝への影響

睡眠時無呼吸症候群で繰り返される低酸素状態は血中ガスのバランスを崩しやすく、糖や脂質の代謝に影響を及ぼします。

代謝異常が進行すると生活習慣病が重複するようになり、結果的に重度の合併症や死亡リスクを高める恐れがあります。

糖尿病の発症リスク

無呼吸状態が続くと交感神経が優位になるため、インスリンの働きが低下しやすくなります。

血糖コントロールが乱れて糖尿病を発症するケースが増え、いったん糖尿病が進むと血管障害や腎機能障害などの合併症が起こりやすくなります。

無呼吸が血糖に与える影響

| 要素 | 詳細 | 代謝への結果 |

|---|---|---|

| 交感神経の亢進 | ストレスホルモンの分泌が増える | インスリン抵抗性の上昇 |

| 夜間の反復的低酸素状態 | 血中酸素が不足してエネルギー生産が滞る | 体内の糖新生が過度に活性化 |

| 睡眠の質の低下 | 深い睡眠が得られずホルモンバランスが乱れる | 血糖コントロールの悪化 |

血中酸素不足が及ぼす影響

夜間に何度も無呼吸が発生すると血中酸素が不足してさまざまな臓器に負荷がかかります。

心臓や脳だけでなく、肝臓や腎臓にも影響を与えて臓器機能の低下を招きやすくなります。これがさらに合併症リスクを高める要因になります。

脂質代謝の乱れ

睡眠不足や低酸素状態が続くとコレステロールや中性脂肪の代謝バランスが乱れやすくなります。

脂質異常症を患うと動脈硬化が加速し、結果的に心血管障害を引き起こすリスクを高めます。

脂質異常症との関連

- LDLコレステロールの値が上昇しやすい

- HDLコレステロールの値が低下しやすい

- 中性脂肪が増加し動脈硬化リスクが拡大

- 肥満傾向が強まることでインスリン抵抗性が上昇

肥満悪化の可能性

睡眠中に十分な休息が得られないとホルモンバランスが乱れ、食欲を制御するレプチンやグレリンの分泌も異常をきたすことが知られています。

その結果、過剰なカロリー摂取や運動不足に陥りやすく、体重増加が加速して無呼吸状態がさらに悪化するという悪循環に陥る可能性があります。

日常生活への影響

重度の睡眠時無呼吸症候群は身体だけでなく精神面や社会生活にも広範囲に影響を及ぼします。

日中の眠気が強くなることで仕事や学業の効率が低下して人間関係にも悪影響を及ぼしやすくなります。

また、集中力の低下は交通事故や作業上のミスにつながる重大なリスクでもあります。

仕事や学業への支障

慢性的な寝不足により疲労感がたまると集中力や判断力が大幅に落ちるため、仕事や学業でのパフォーマンスが下がりやすくなります。

会議中や授業中に強烈な眠気に襲われるとミスや不注意が増え、社会的信用を損ねる可能性があります。

日常生活で起こりやすい困りごと

| 困りごと | 詳細 | 対策の例 |

|---|---|---|

| 通勤・通学中の眠気 | 電車やバスでの立ち寝、運転中の危険 | 十分な休憩と早めの受診 |

| 会議や授業への集中力 | 重要な場面で集中力が維持できず内容を把握しにくい | 適度な短い休息や生活リズムの見直し |

| 書類ミスや計算ミス | 作業内容を誤りやすくなる | ダブルチェックと時間に余裕を持った計画 |

注意力低下と事故リスク

日中の注意力低下は自動車事故や産業事故などを引き起こす重大なリスク要因です。

実際に重度の睡眠時無呼吸症候群を持つドライバーは事故率が明らかに高いと報告されています。安全面からも治療の受診が欠かせません。

注意力低下が引き起こすリスク

- 車の運転時に居眠りをする危険性

- 工場や建設現場などでの作業ミス

- 日常生活の中でも転倒やけがのリスク上昇

日中の強い眠気

無呼吸状態が多いほど深い睡眠が得られないため、日中の眠気は顕著になります。

自覚があっても抗いきれないほどの眠気は生活の質を大きく損ねるだけでなく、周囲の誤解やトラブルの原因になることもあります。

身体活動量の減少

疲労感が強くなると身体を動かす意欲が低下し、運動不足に陥りやすくなります。

運動不足になると肥満リスクがさらに高まり、無呼吸症候群が悪循環的に深刻化するという流れが生まれます。

このような悪循環から抜け出すには適切な治療と生活習慣の見直しが必要です。

死亡リスクを高める要因

無呼吸症候群による死亡率は適切な治療を行わず長期にわたって放置してしまうほど上昇します。

重度の症例では心筋梗塞や脳卒中などの急性期合併症が突然発症して命に関わるケースがみられます。

また、糖尿病や高血圧などの慢性疾患が同時に進行すると、さらに複雑なリスク要因が重なります。

直接死因になり得るケース

睡眠中に繰り返す無呼吸が血液中の酸素濃度を下げ、心臓発作や脳卒中を誘発する場合があります。

特に夜間に発症すると周囲が気づかず緊急対応が遅れることで致命的になりやすい点は大きな問題です。

無呼吸による直接的な死因例

| 死因 | 詳細 | 予測が難しい理由 |

|---|---|---|

| 心筋梗塞 | 酸素不足と高血圧状態が重なり冠動脈の血流が途絶する | 夜間発症しやすく発見が遅れがち |

| 脳卒中 | 血管への負荷が限界を超えて脳内出血や梗塞が起こる | 睡眠中で本人も自覚しにくい |

無呼吸による夜間のリスク

無呼吸 病状が深刻化すると本人が意識しないうちに呼吸停止状態が長く続く恐れがあります。

夜間の無呼吸発作が増えると身体への負荷が増大し、心肺機能の限界を超えたときに急激な血圧変動や不整脈を引き起こし、突然死につながるリスクが一気に高まります。

重度症例の予後と展望

重度の症例でも治療を受けることで予後を大きく改善できる可能性があります。

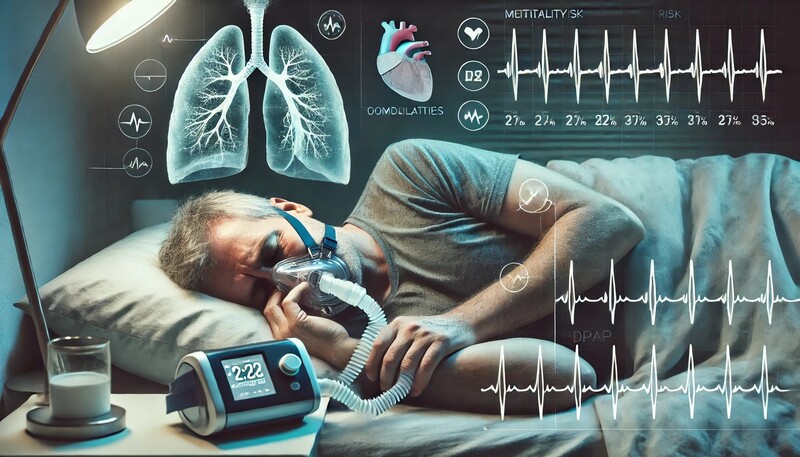

特にCPAP(持続陽圧呼吸療法)を導入すると睡眠中の無呼吸発作を大幅に減らし、睡眠時の酸素不足や血圧の急上昇を緩和できます。

一方で、長期間にわたる放置は無呼吸症候群の死亡リスクを高める要因になりやすいので注意が必要です。

重度症例の経過に影響を与える要素

- 治療開始のタイミング

- 本人の生活習慣(食生活や運動習慣など)

- もともとの基礎疾患(糖尿病や高血圧など)

- 治療機器(CPAPなど)の使用継続度

他疾患との相乗的な悪影響

睡眠時無呼吸症候群は心疾患や脳血管疾患、糖尿病など他の病気と相互に悪影響を及ぼし合います。

たとえば重度の無呼吸状態が肥満を助長し、糖尿病が進行すると血管障害がさらに進んで心筋梗塞や脳卒中の危険性が増えるなど複数の病態が絡み合った結果、突然死のリスクが跳ね上がります。

合併症や死亡リスクを抑える治療と予防

重度の睡眠時無呼吸症候群を放置すると合併症や死亡リスクが急激に高まります。

しかし、適切な治療や生活習慣の改善を組み合わせることで状態の進行を抑制できる可能性があります。

CPAP療法とその効果

CPAPは睡眠中に気道へ一定の陽圧をかけて気道の閉塞を防ぐ治療方法です。

これにより無呼吸が起こりにくくなり、血中酸素が安定して高血圧や心臓への過度な負担が軽減します。

CPAP導入後のメリット

| 効果 | 詳細 | 長期的なメリット |

|---|---|---|

| 夜間の無呼吸エピソードの減少 | 気道を確保し酸素不足を防ぐ | 心血管系疾患のリスク低減 |

| 深い睡眠の回復 | 夜間の覚醒が減り疲労がとれやすくなる | 日中の生活の質向上 |

| 血圧の安定 | 交感神経の過剰活性を抑え、血圧を下げる効果が期待 | 合併症や死亡リスクの軽減 |

ライフスタイル改善

食習慣や運動習慣を見直すことで体重管理がしやすくなり、気道周辺の脂肪量を減らす狙いがあります。

特に肥満が原因の無呼吸症候群であれば減量が無呼吸状態の緩和に直結します。

生活習慣の改善ポイント

- 野菜やタンパク質を中心に適度なカロリー摂取を意識する

- ウォーキングや軽い筋トレなどの有酸素運動を継続する

- 飲酒や喫煙を控えて呼吸器や循環器に負担をかけない

- 寝る前の暴飲暴食を避け、深い睡眠を得やすくする

口腔内装置の活用

あごや舌の位置に問題がある場合は口腔内装置で下あごを前方に保持し、気道を確保する方法があります。

CPAPに比べると効果が限定的な場合もありますが、軽症から中等症の睡眠時無呼吸症候群やCPAPに抵抗感がある方にとっては現実的な選択肢になります。

定期的なチェックの必要性

治療を始めた後も状態は変化します。

体重の増減や加齢に伴う気道の変化など様々な要因で無呼吸の度合いが再び悪化することがあるため、定期的に検査を行い機器の調整や治療方針の見直しを行うことが重要です。

早めに対策を打てば長期的な合併症や無呼吸症候群の死亡リスクを抑えることが期待できます。

クリニックでの診療の流れと相談先

重度の睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、専門医による検査・診断が欠かせません。

医療機関では初回受診から検査、治療までの流れが整っているため、疑いがある時点で早めに相談することが推奨されます。

初回受診から検査までの流れ

受診時は問診や簡易検査を行い、専門機関での精密検査が必要かどうかを判断します。

自宅での簡易検査で無呼吸の可能性が高いとわかった場合、ポリソムノグラフィーを実施して重症度を評価します。

初診時の一般的なフロー

| 手順 | 内容 | 補足 |

|---|---|---|

| 問診 | 症状の聞き取り、既往歴や生活習慣の確認 | いびきや日中の眠気を中心に確認 |

| 簡易検査 | 自宅での睡眠記録を装着して行う | 酸素飽和度と呼吸状態の測定 |

| 結果のフィードバック | データを基に専門医が分析・評価 | 精密検査が必要か判断 |

| ポリソムノグラフィー | 医療機関で一晩かけて多角的に睡眠を測定 | AHIを含め詳細なデータを取得 |

受診時に準備しておきたい情報

いびきの状況や日中の眠気の頻度、起床時の体調などをメモにしておくとスムーズです。

過去の健康診断結果や血液検査のデータもあると合併症の有無を判断する手がかりになります。

相談やフォローアップの方法

検査や治療を行ったあとも定期的なフォローが続きます。

CPAP装置の圧力設定や口腔内装置のフィット具合などは定期的に見直すことで効果の向上を狙えます。

また、体重増加や肥満の悪化が疑われるときは管理栄養士への相談も行います。

スムーズなフォローアップのためのポイント

- 定期的に血圧や体重を測定して記録する

- 疑問や不安があれば受診時にまとめて質問する

- 生活リズムの改善目標を設定して継続する

- 必要に応じて専門外来や連携先を紹介してもらう

周囲のサポート体制

睡眠時無呼吸症候群は本人だけでなく、家族や同居人の協力も大切です。

就寝時の状態を観察したり治療装置のメンテナンスを手伝ったりすることで、日々の管理が続けやすくなります。

職場や学校でも状況を適度に共有し、過度な負担を避ける工夫が必要です。

以上

睡眠時無呼吸症候群を知ろう

参考にした論文

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.

KO, Toshiyuki, et al. Gender Differences in Cardiovascular Events among Patients with Sleep Apnoea Syndrome: A Real-World Data Analysis of a Nationwide Epidemiological Dataset. European Journal of Preventive Cardiology, 2025, zwaf029.

MORIMOTO, S., et al. Sleep apnoea syndrome as a risk for mortality in elderly inpatients. Journal of International Medical Research, 2012, 40.2: 601-611.

MUTOH, Tomoyuki, et al. Study on the frequency and risk factors of moderate-to-severe sleep apnea syndrome in rheumatoid arthritis. Modern Rheumatology, 2016, 26.5: 681-684.

YANAGI, Hiromasa, et al. Acute aortic dissection associated with sleep apnea syndrome. Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery, 2013, 19.6: 456-460.

GAMI, Apoor S., et al. Obstructive sleep apnea and the risk of sudden cardiac death: a longitudinal study of 10,701 adults. Journal of the American College of Cardiology, 2013, 62.7: 610-616.

HASEGAWA, Daisuke, et al. Association between plaque score of the carotid artery and the severity of sleep apnea syndrome in patients with chronic kidney disease. Cardiorenal medicine, 2016, 6.2: 159-168.

TADA, Takeshi, et al. The predictors of central and obstructive sleep apnoea in haemodialysis patients. Nephrology Dialysis Transplantation, 2007, 22.4: 1190-1197.

NISHIBAYASHI, Momoka, et al. Correlation between severity of obstructive sleep apnea and prevalence of silent cerebrovascular lesions. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2008, 4.3: 242-247.

SHIMOHATA, Takayoshi, et al. Mechanisms and prevention of sudden death in multiple system atrophy. Parkinsonism & Related Disorders, 2016, 30: 1-6.