「いびきがうるさいと家族に言われた」「夜中に何度も目が覚める」「日中、我慢できないほどの眠気がある」。このようなお悩みはありませんか?

もしかすると、睡眠中に血中酸素濃度が低下しているサインかもしれません。特に睡眠時の血中酸素濃度が90%を下回る状態は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。

この状態を放置すると、高血圧や心疾患、脳卒中など深刻な病気につながる危険があります。

この記事では、血中酸素濃度が下がる理由、それが引き起こすリスク、そしてご自宅やクリニックでの測定方法について詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

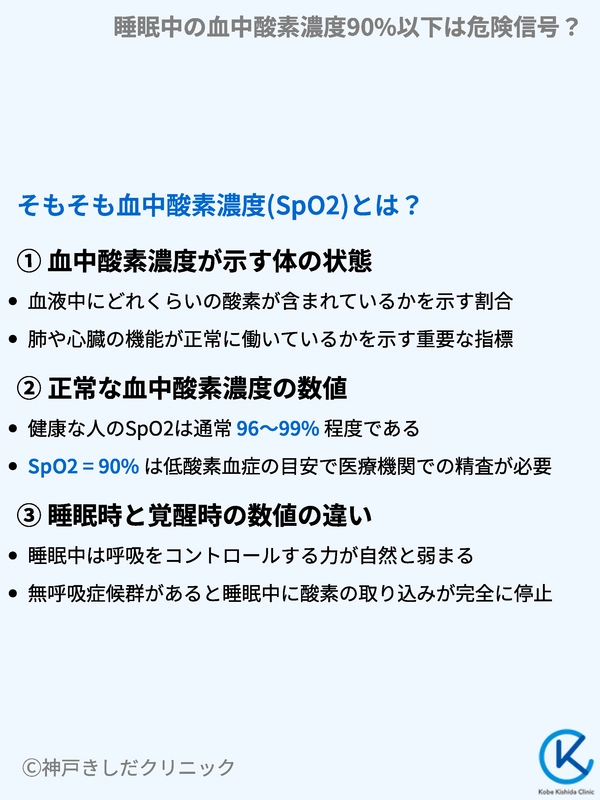

そもそも血中酸素濃度(SpO2)とは?

血中酸素濃度(SpO2:Saturation of Peripheral Oxygen)とは、血液中にどれくらいの酸素が含まれているかを示す割合(%)です。

私たちは呼吸によって酸素を体内に取り込み、その酸素は血液中のヘモグロビンと結びついて全身の細胞へと運ばれます。

この数値は、肺から全身へ酸素がどれだけ効率よく運搬されているかを示す、体の健康状態を知るための重要な指標です。

血中酸素濃度が示す体の状態

血中酸素濃度は、主に肺や心臓の機能が正常に働いているかを示します。この数値が低いということは、体が「酸素不足(低酸素)」の状態にあることを意味します。

酸素は脳、心臓、その他の臓器が活動するために必要であり、酸素不足が続くとこれらの重要な臓器にダメージが蓄積していきます。

正常な血中酸素濃度の数値

健康な人のSpO2は通常96〜99%程度(94%以上が望ましい)であり、95%未満に低下している場合は呼吸器や循環器系の問題が疑われます。

またSpO2 = 90%は低酸素血症の目安であり、夜間にこれを頻繁に下回る場合は重症の睡眠時無呼吸症候群が強く疑われます。

血中酸素濃度(SpO2)の一般的な目安

| SpO2(%) | 体の状態(目安) |

|---|---|

| 96% 〜 99% | 標準(正常な状態) |

| 91% 〜 95% | 注意(呼吸器系の問題の可能性) |

| 90% 以下 | 低酸素血症(危険な状態・医療機関での精査が必要) |

睡眠時と覚醒時の数値の違い

覚醒時に96%以上あっても、睡眠中に数値が低下する人は少なくありません。睡眠中は、覚醒時と比べて呼吸をコントロールする力が自然と弱まるため、健康な人でもわずかに下がることがあります。

しかし、睡眠時無呼吸症候群(SAS)があると、睡眠中に一時的に呼吸が止まる(無呼吸)ため、酸素の取り込みが完全に停止します。このため、血中酸素濃度が急激に、そして繰り返し低下するのです。

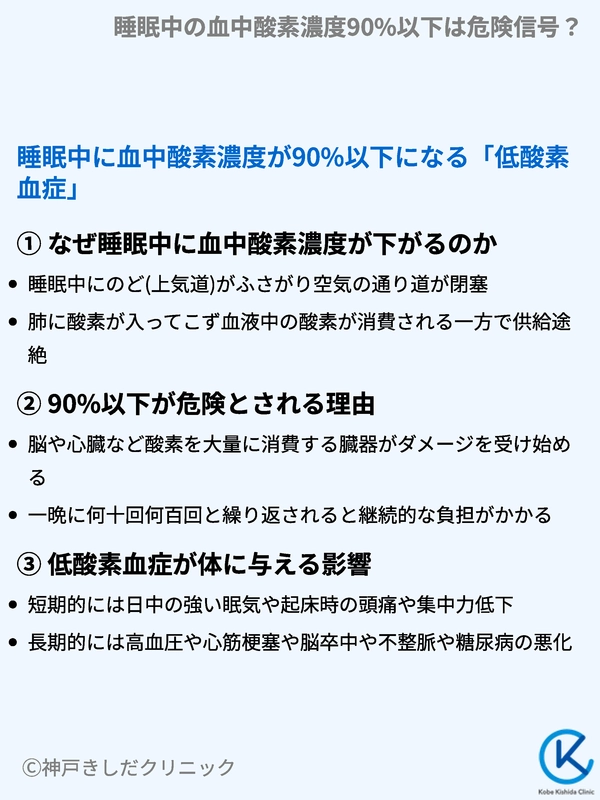

睡眠中に血中酸素濃度が90%以下になる「低酸素血症」

睡眠中に血中酸素濃度(SpO2)が90%を下回る状態を「低酸素血症」と呼びます。これは、体が深刻な酸素不足に陥っているサインであり、決して見過ごしてはいけない危険な状態です。

この状態が長く続くほど、体への負担は大きくなります。

なぜ睡眠中に血中酸素濃度が下がるのか

睡眠中に血中酸素濃度が低下する最大の原因は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)です。SASの大部分を占める「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」では、睡眠中にのど(上気道)がふさがってしまいます。

空気の通り道がふさがるため、本人は呼吸しようと努力しても肺に酸素が入ってきません。その結果、血液中の酸素が消費される一方で新たな供給が途絶え、血中酸素濃度が低下します。

睡眠時無呼吸による低酸素の流れ

| 段階 | 説明 |

|---|---|

| 1. 睡眠と筋肉の弛緩 | 睡眠により、のど(舌の付け根など)の筋肉がゆるむ |

| 2. 気道の閉塞 | ゆるんだ筋肉が気道をふさぐ |

| 3. 無呼吸・低呼吸 | 10秒以上、呼吸が停止または著しく浅くなる |

| 4. 低酸素血症 | 体内の酸素が減少し、SpO2が90%以下に低下する |

90%以下が危険とされる理由

血中酸素濃度が90%を下回ると、体の重要な臓器、特に酸素を大量に消費する脳や心臓が酸素不足によるダメージを受け始めます。

この状態が毎晩のように、一晩に何十回、何百回と繰り返されると、これらの臓器に継続的な負担がかかり、深刻な合併症を引き起こす原因となります。

低酸素血症が体に与える影響

睡眠中の低酸素血症は、自覚症状がないまま体をむしばんでいきます。短期的には、酸素不足を補うために脳が覚醒(本人は覚えていない)するため、睡眠が分断されます。

これにより、日中の強い眠気や集中力の低下を引き起こします。長期的には、全身の血管や心臓に大きなストレスを与え続けます。

低酸素血症による短期・長期の影響

| 影響の種類 | 具体的な症状・状態 |

|---|---|

| 短期的影響 | 日中の強い眠気、起床時の頭痛、集中力低下、倦怠感 |

| 長期的影響 | 高血圧、心筋梗塞、脳卒中、不整脈、糖尿病の悪化 |

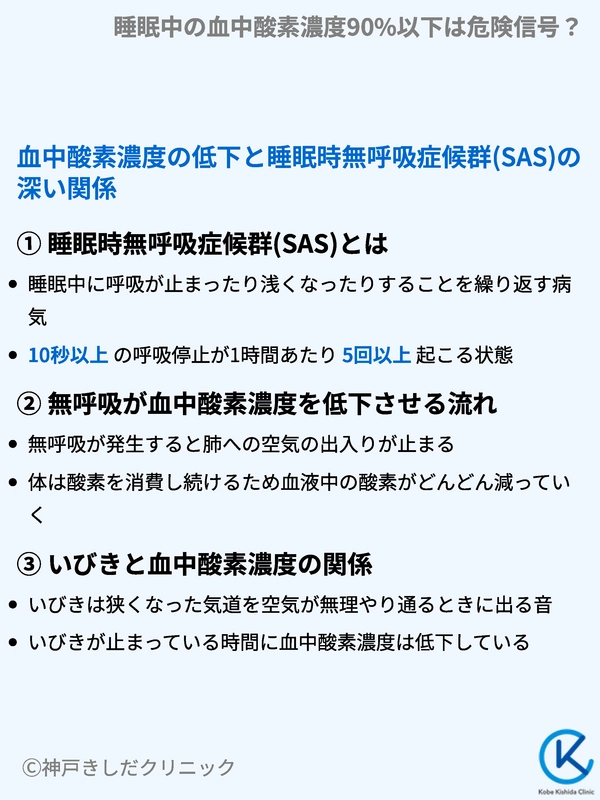

血中酸素濃度の低下と睡眠時無呼吸症候群(SAS)の深い関係

睡眠中の血中酸素濃度の低下は、睡眠時無呼吸症候群(SAS)を強く疑う非常に重要な手がかりです。

いびきや無呼吸を指摘された方は、ご自身の血中酸素濃度が夜間にどうなっているかを知ることが大切です。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

Sleep Apnea Syndrome(SAS)の略で、睡眠中に呼吸が止まったり(無呼吸)、浅くなったり(低呼吸)することを繰り返す病気です。

医学的な定義では、10秒以上の呼吸停止(無呼吸)または呼吸が著しく弱まる状態(低呼吸)が、1時間あたり5回以上起こる状態を指します。この無呼吸・低呼吸の回数(AHI)によって重症度が分類されます。

無呼吸が血中酸素濃度を低下させる流れ

無呼吸が発生すると、肺への空気の出入りが止まります。体は酸素を消費し続けるため、血液中の酸素はどんどん減っていきます。SASの無呼吸は10秒以上、重症な方では1分を超えることもあります。

この無呼吸が長引くほど、血中酸素濃度は大きく低下します。

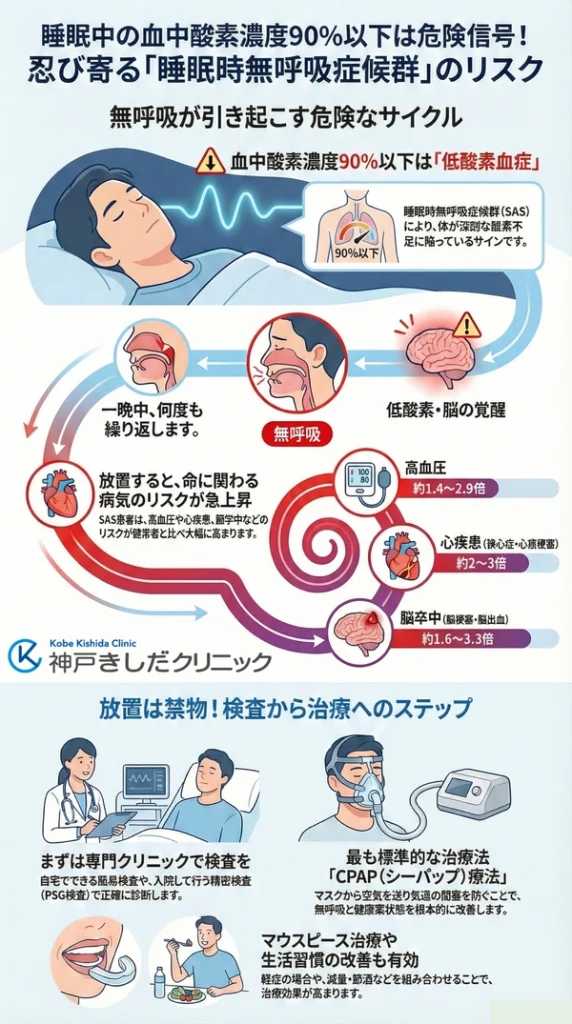

そして、体が酸素不足で危険な状態(一般にSpO2が90%を下回る)になると、脳が危険を察知して「起きろ」と指令を出し、短い覚醒(微小覚醒)が起こり、呼吸が再開されます。

この「無呼吸→低酸素→覚醒→呼吸再開」のサイクルを一晩中繰り返すのです。

いびきと血中酸素濃度の関係

いびきは、狭くなった気道を空気が無理やり通るときに出る「音」です。いびきをかいているということは、すでに気道が狭くなっている証拠であり、無呼吸の一歩手前の状態とも言えます。

特に、大きないびきが突然止まって静かになり、しばらくして「ガガッ!」という大きないびきやあえぐような呼吸で再開する場合は、無呼吸が起きている可能性が非常に高いサインです。

この「いびきが止まっている時間」に、血中酸素濃度は低下しています。

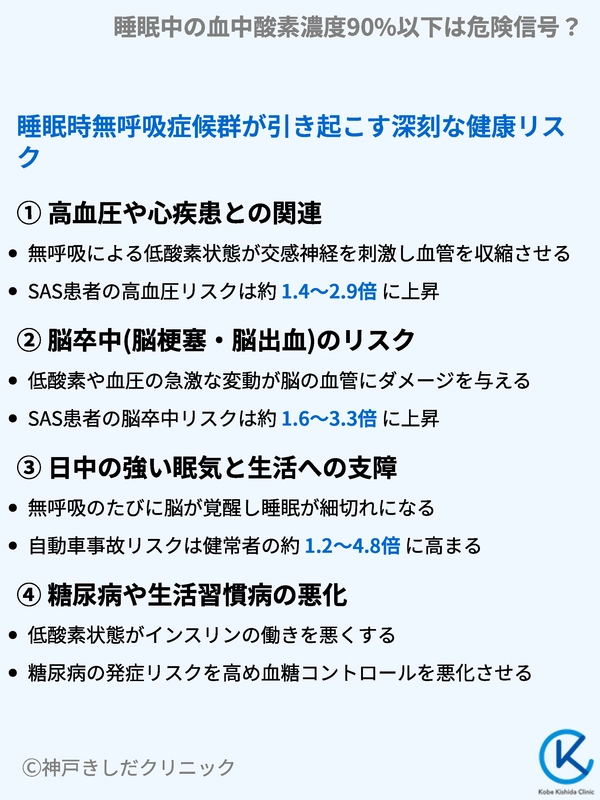

睡眠時無呼吸症候群が引き起こす深刻な健康リスク

睡眠中の低酸素血症と無呼吸の繰り返しは、体に多大なストレスを与え、さまざまな生活習慣病のリスクを高めます。

これは単なる「睡眠の問題」ではなく、「命に関わる病気」として認識する必要があります。

高血圧や心疾患との関連

無呼吸による低酸素状態は、体を戦闘モードにする交感神経を刺激し、血管を収縮させます。これが血圧を上昇させる原因となります。

また、心臓は酸素不足を補うために、より懸命に働かなくてはならず、心拍数も上昇します。この状態が毎晩続くことで、日中の血圧も高いままとなり(高血圧症)、心臓には常に負担がかかり続けます。

その結果、不整脈、心筋梗塞、心不全などの心疾患のリスクが著しく高まります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)のリスク

高血圧や血管への負担は、脳の血管にも同様の影響を与えます。睡眠中の低酸素や血圧の急激な変動は、脳の血管にダメージを与え、動脈硬化を促進します。

このため、睡眠時無呼吸症候群の患者は脳卒中(脳梗塞・脳出血)リスクが著しく高まります。

報告する研究により差がありますが、健常者の約3〜4倍に上るとするデータもあります。

睡眠時無呼吸症候群と主な合併症

| 合併症 | SAS患者のリスク(健康な人との比較) |

|---|---|

| 高血圧 | 約1.4倍 〜 2.9倍 |

| 心疾患(狭心症・心筋梗塞) | 約2倍 〜 3倍 |

| 脳卒中(脳梗塞・脳出血) | 約1.6倍 〜 3.3倍 |

※数値は研究報告により異なりますが、いずれもリスクが高まることを示しています。

日中の強い眠気と生活への支障

無呼吸のたびに脳が覚醒するため、本人はぐっすり眠っているつもりでも、睡眠が細切れになり、深い睡眠がとれていません。この睡眠の質の悪化が、日中の耐え難い眠気や集中力の低下を引き起こします。

会議中に居眠りをしてしまったり、仕事の能率が低下したりするだけでなく、最も危険なのは交通事故です。メタ解析による統計データでは、睡眠時無呼吸症候群患者の自動車事故リスクは健常者の約1.2〜4.8倍に高まることが示されています。

糖尿病や生活習慣病の悪化

SASによる低酸素状態や交感神経の緊張は、血糖値をコントロールするインスリンの働きを悪くします(インスリン抵抗性)。

このため、糖尿病の発症リスクを高めたり、すでに糖尿病の人の血糖コントロールを悪化させたりします。

肥満、高血圧、脂質異常症、糖尿病は互いに悪影響を与えますが、SASはこれらすべてを悪化させる要因となります。

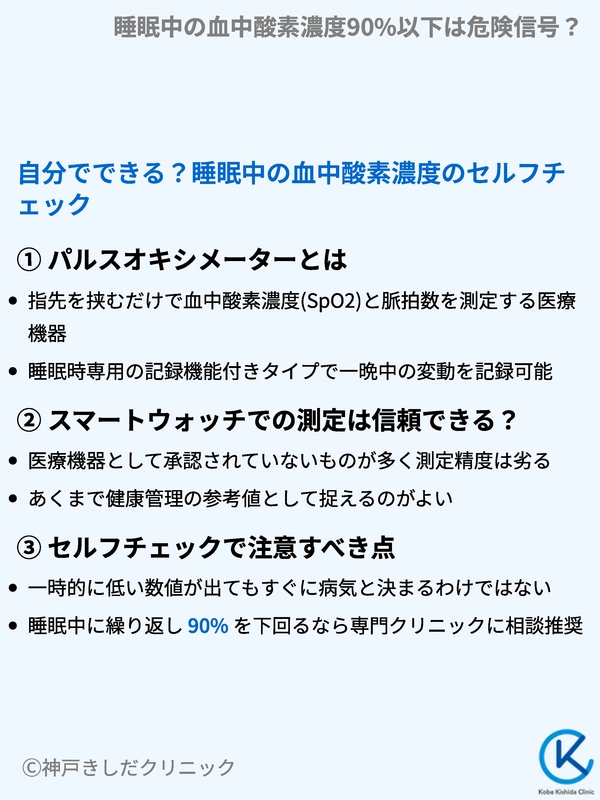

自分でできる?睡眠中の血中酸素濃度のセルフチェック

睡眠中の血中酸素濃度を手軽に知る方法として、パルスオキシメーターやスマートウォッチがあります。ただし、これらはあくまで「目安」であり、正確な診断には医療機関での検査が必要です。

パルスオキシメーターとは

指先を挟むだけで、皮膚を通して光を当て、血中酸素濃度(SpO2)と脈拍数を測定する医療機器です。痛みもなく簡単に測定できます。

睡眠中に使用できるタイプのパルスオキシメーター(睡眠時専用の記録機能付き)もあり、一晩中の血中酸素濃度の変動を記録することができます。睡眠中に90%以下になる頻度や時間を確認するのに役立ちます。

スマートウォッチでの測定は信頼できる?

最近のスマートウォッチやウェアラブル端末には、血中酸素濃度を測定する機能が搭載されているものがあります。手軽に傾向を知る上では便利です。

しかし、これらは医療機器として承認されていないものが多く、測定精度は医療用のパルスオキシメーターに劣る場合があります。

特に睡眠中の体の動きや装着状態によって、正確な数値が測定できないこともあります。あくまで健康管理の参考値として捉えるのがよいでしょう。

セルフチェックで注意すべき点

セルフチェックで一時的に低い数値が出たからといって、すぐに病気と決まるわけではありません。

しかし、睡眠中に繰り返し90%を下回るような記録が確認された場合、または家族からいびきや無呼吸を指摘されている場合は、睡眠時無呼吸症候群の可能性を考え、専門のクリニックに相談することを強く推奨します。

セルフチェックと精密検査

| 項目 | セルフチェック(市販機器) | 医療機関の検査 |

|---|---|---|

| 目的 | 傾向の把握(目安) | SASの確定診断・重症度判定 |

| 信頼性 | 参考値(機器による) | 高い(医療機器) |

| 診断 | できない | 可能(医師による判定) |

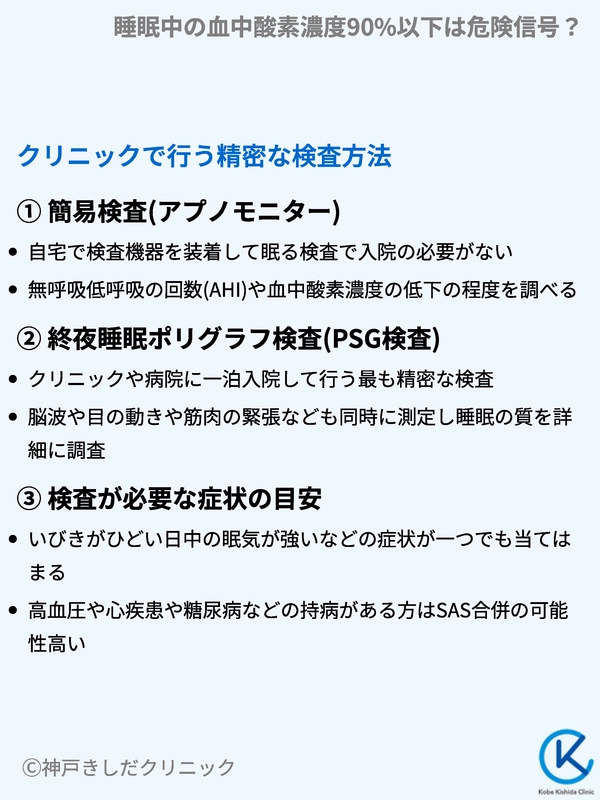

クリニックで行う精密な検査方法

睡眠時無呼吸症候群の確定診断には、専門の検査が必要です。

当クリニックでは、患者さんの状態やご希望に合わせて、ご自宅で行える簡易検査と、入院して行う精密検査(PSG検査)を提供しています。

簡易検査(アプノモニター)

ご自宅で検査機器を装着して眠る検査です。手の指に血中酸素濃度を測るセンサー、鼻に呼吸の状態をみるチューブなどを装着します。入院の必要がなく、普段と同じ環境でリラックスして検査できるのが利点です。

この検査で、無呼吸・低呼吸の回数(AHI)や血中酸素濃度の低下の程度を調べ、SASの疑いが強いかどうかを判定します。

終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)

SASの最も精密な検査で、通常はクリニックや病院に一泊入院して行います。

簡易検査の項目(呼吸、血中酸素濃度)に加え、脳波、目の動き、筋肉の緊張なども同時に測定し、睡眠の質(深さや分断)を詳細に調べます。

この検査により、無呼吸の重症度だけでなく、それが睡眠全体にどのような影響を与えているかを正確に把握できます。

PSG検査で主に測定する項目

- 脳波(睡眠の深さ、睡眠段階)

- 眼球運動(レム睡眠・ノンレム睡眠)

- 筋電図(あごや足の動き)

- 呼吸(鼻と口の空気の流れ、胸と腹の動き)

- 血中酸素濃度(SpO2)

- 心電図(不整脈の有無)

簡易検査とPSG検査の比較

| 検査名 | 検査場所 | 主な測定項目 |

|---|---|---|

| 簡易検査 | 自宅 | 呼吸、血中酸素濃度、いびき、脈拍 |

| PSG検査 | 医療機関(入院) | 簡易検査の項目 + 脳波、心電図、筋電図など多数 |

検査が必要な症状の目安

「いびきがひどい」「日中の眠気が強い」「睡眠中に呼吸が止まっていると指摘された」などの症状が一つでも当てはまる場合は、一度精密検査を受けることをお勧めします。

特に、高血圧や心疾患、糖尿病などの持病がある方は、SASを合併している可能性が高いため、積極的な検査が重要です。この検査の結果により、患者さん一人ひとりに合った治療方針を決定します。

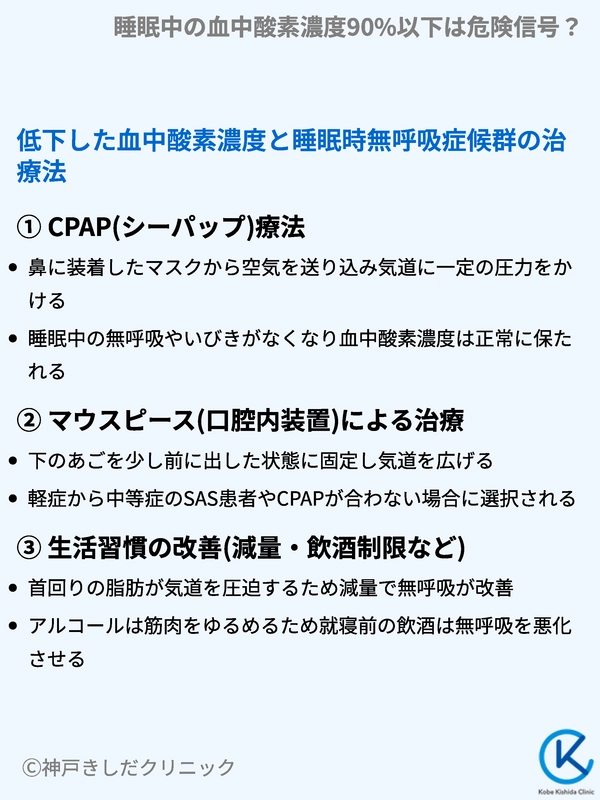

低下した血中酸素濃度と睡眠時無呼吸症候群の治療法

検査でSASと診断され、特に中等症から重症(血中酸素濃度の低下が頻繁に起こる)の場合は、将来の合併症を防ぐために積極的な治療が必要です。

治療の目的は、睡眠中の無呼吸と低酸素状態をなくし、睡眠の質を改善することです。

CPAP(シーパップ)療法

Continuous Positive Airway Pressure(持続陽圧呼吸療法)の略で、SASの治療法として最も標準的で効果の高い方法です。

鼻(または鼻と口)に装着したマスクから空気を送り込み、気道に常に一定の圧力をかけることで、のどがふさがるのを物理的に防ぎます。

これにより、睡眠中の無呼吸やいびきがなくなり、血中酸素濃度は正常に保たれます。その結果、睡眠の質が劇的に改善し、日中の眠気や倦怠感が解消され、合併症のリスクも軽減します。

マウスピース(口腔内装置)による治療

軽症から中等症のSAS患者さんや、CPAPがどうしても合わない場合に選択される治療法です。

睡眠中に専用のマウスピース(スリープスプリント)を装着し、下のあごを少し前に出した状態に固定することで、気道を広げます。

CPAPのような装置が不要で手軽ですが、効果はCPAPに比べてやや限定的です。提携する専門の歯科で作成します。

生活習慣の改善(減量・飲酒制限など)

肥満はSASの大きな原因の一つです。首回りの脂肪が気道を圧迫するため、減量するだけで無呼吸が改善することがあります。

また、アルコールは筋肉をゆるめる作用があるため、就寝前の飲酒はいびきや無呼吸を悪化させます。生活習慣の改善は、どの治療法と組み合わせる上でも大切です。

SASの主な治療法の特徴

| 治療法 | 対象(目安) | 概要 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症〜重症 | マスクから空気を送り、気道の閉塞を防ぐ。最も効果が高い。 |

| マウスピース | 軽症〜中等症 | 下のあごを前に出し、気道を広げる。持ち運びに便利。 |

| 生活習慣改善 | 全般(特に肥満者) | 減量、禁酒・節酒、睡眠姿勢の工夫(横向き寝)。 |

よくある質問

- Q血中酸素濃度が低いといびきもひどいですか?

- A

必ずしもイコールではありませんが、強い関連があります。いびきは「気道が狭くなっている音」であり、血中酸素濃度が低いのは「気道がふさがって(無呼吸)酸素が取り込めていない結果」です。

ひどいいびきが止まり、その後に血中酸素濃度が低下する、というパターンが睡眠時無呼吸症候群ではよく見られます。

- Q睡眠中の血中酸素濃度を測る測定器はどこで手に入りますか?

- A

指先で測るパルスオキシメーターは、家電量販店やインターネット通販などで購入できます。

ただし、睡眠中の連続記録ができるタイプは限られますし、市販品はあくまで目安です。

正確な診断のためには、医療機関で保険適用の検査機器(簡易検査モニター)を借りて測定することが必要です。

- Q検査や治療はすぐに始められますか?

- A

はい。まずはクリニックを受診していただき、問診や診察の上で、ご自宅でできる簡易検査の予約を行います。簡易検査は機器をお貸し出ししてご自宅で検査できます。

その結果、さらに精密検査(PSG検査)や治療(CPAPなど)が必要と判断された場合も、スムーズに次の段階に進めるよう調整します。

日中の眠気が強いなど、お困りの症状があれば早めにご相談ください。

- Q肥満でなくても無呼吸症候群になりますか?

- A

なります。肥満は大きなリスク要因ですが、日本人(アジア人)は欧米人と比べてあごが小さい、または後退している骨格的な特徴があり、痩せ型の人にもOSA(閉塞性無呼吸)が多いことが報告されています。

肥満ではないから大丈夫、と自己判断せず、いびきや日中の眠気があれば検査をお勧めします。