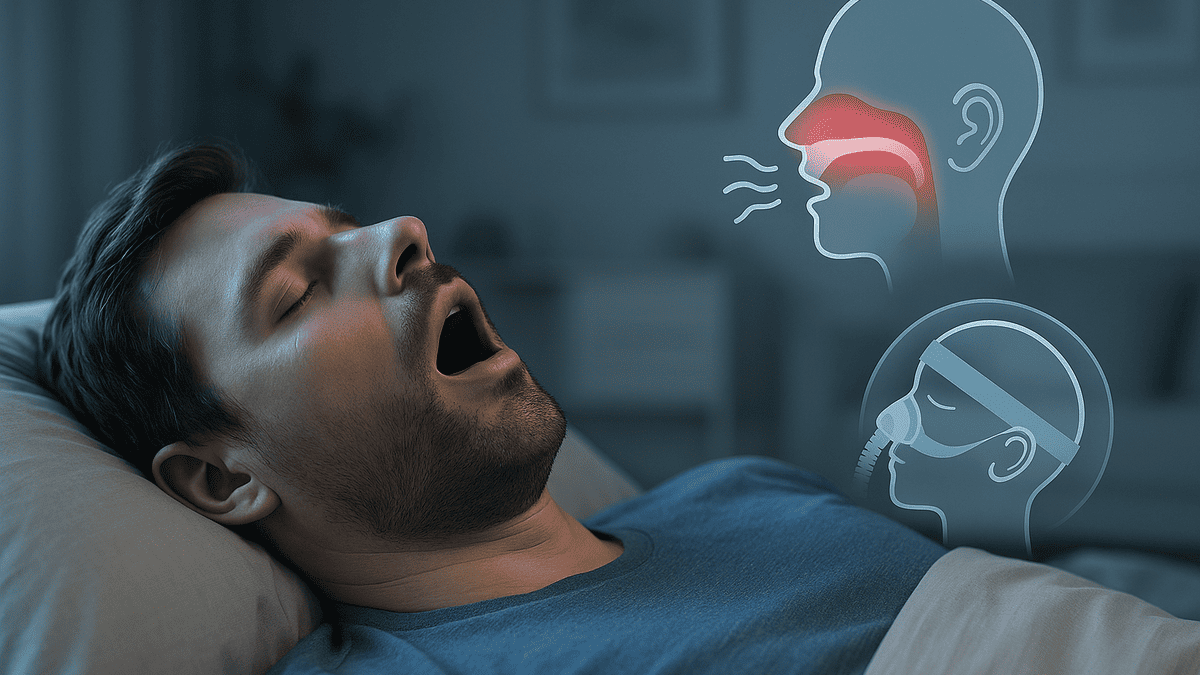

家族から「いびきがうるさい」と指摘されたり、朝起きた時に口がカラカラに乾いていたりしませんか。

その原因は無意識に行っている「口呼吸」や、慢性的な「鼻づまり」にあるかもしれません。

そして、これらは単なる癖や不快な症状というだけでなく、放置すると「睡眠時無呼吸症候群(SAS)」という深刻な病気に繋がる危険なサインでもあります。

この記事では口呼吸や鼻づまりがいびきや睡眠時無呼吸症候群とどう関係するのか、その原因と対策について詳しく解説します。

鼻呼吸と口呼吸の基本的な違い

私たちは当たり前のように呼吸をしていますが、鼻で呼吸するのと口で呼吸するのとでは体にとっての意味が全く異なります。

鼻呼吸が持つ重要な役割

本来、人の呼吸は鼻で行うのが基本です。鼻には吸い込んだ空気を体内に取り込むための優れたフィルター機能や加温・加湿機能が備わっています。

鼻呼吸の主な機能

| 機能 | 内容 |

|---|---|

| フィルター機能 | 鼻毛や粘膜が、ホコリやウイルス、細菌などの異物を除去する |

| 加温・加湿機能 | 冷たく乾いた空気を、肺に優しい温度と湿度に調整する |

| 抵抗の創出 | 適度な空気抵抗が、肺でのガス交換を効率的に行う助けとなる |

なぜ口呼吸になってしまうのか

鼻呼吸ができない、あるいはしにくい状態になると体は代償的に口で呼吸しようとします。

最も多い原因はアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などによる慢性的な鼻づまりです。また、子供の頃からの癖や、歯並び、骨格の問題で無意識のうちに口呼吸が習慣化している人もいます。

口呼吸がもたらす体への悪影響

口呼吸では鼻が持つフィルターや加湿・加温といった機能が働きません。

このことにより、冷たく乾いた空気が異物と共に直接喉や気管に入り込むことになります。そのような状態は様々な健康上の問題を引き起こします。

口呼吸による主なデメリット

- 風邪やインフルエンザにかかりやすくなる

- 虫歯や歯周病、口臭の原因になる

- 喉の炎症やいびきを引き起こす

- 顔の筋肉のたるみや歯並びの悪化に繋がる

いびきの原因と口呼吸・鼻づまりの関係

多くの人が悩むいびき。その大きな原因が口呼吸と鼻づまりにあります。

いびきはなぜ起こるのか

いびきは睡眠中に空気の通り道である「上気道」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通過する時に喉の粘膜(特に軟口蓋や口蓋垂)が振動して発生する音です。

つまりいびきは「気道が狭くなっている」という体からの危険信号なのです。

口呼吸がいびきを悪化させる理由

睡眠中に口を開けて呼吸すると舌の付け根(舌根)が重力で喉の奥に落ち込みやすくなります。この落ち込んだ舌根が上気道を狭め、いびきの直接的な原因となります。

また、口の中が乾燥して粘膜が炎症を起こし、さらに気道が狭くなるという悪循環も生じます。

鼻づまりがいびきを引き起こす仕組み

鼻がつまっていると鼻からの呼吸が困難になり、体は無意識に口呼吸に切り替えます。この結果、先述の通り舌根が沈下し、いびきが発生します。

また、鼻で無理に呼吸しようとすると鼻腔内の圧力が強まり、喉の奥が陰圧になって気道が狭まりやすくなることもいびきの原因となります。

鼻づまりからいびきへの流れ

| 段階 | 状態 |

|---|---|

| 1. 鼻づまり発生 | アレルギー性鼻炎などで鼻の通りが悪くなる |

| 2. 口呼吸へ移行 | 睡眠中に無意識に口を開けて呼吸する |

| 3. 舌根の沈下 | 舌が喉の奥に落ち込み、気道を狭める |

| 4. いびき発生 | 狭くなった気道を空気が通る時に粘膜が振動する |

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

大きないびきは単にうるさいだけでなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)という病気のサインである可能性が高いです。

睡眠中に呼吸が止まる病気

睡眠時無呼吸症候群(SAS)は睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりすることを繰り返す病気です。

医学的には10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や呼吸量の低下(低呼吸)が1時間あたり5回以上見られる状態と定義されます。

閉塞性(OSA)と中枢性(CSA)の違い

SASには主に2つのタイプがあります。最も多いのが、肥満や骨格の問題で上気道が物理的に塞がってしまう「閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)」です。いびきを伴うのはほとんどがこのタイプです。

一方、脳からの呼吸指令が出なくなる「中枢性睡眠時無呼吸(CSA)」は、心臓の病気などを持つ方に見られます。

SASが引き起こす健康リスク

呼吸が止まるたびに体内の酸素濃度が低下し、体は酸欠状態になります。

この状態は心臓や血管に大きな負担をかけ、様々な生活習慣病のリスクを高めます。

睡眠時無呼吸症候群が引き起こす主な合併症

| 分類 | 具体的な病気 |

|---|---|

| 循環器系 | 高血圧、不整脈、心筋梗塞、脳卒中 |

| 代謝系 | 糖尿病、脂質異常症 |

| その他 | 日中の強い眠気による事故、うつ病 |

口呼吸・鼻づまりがSASに繋がる危険性

口呼吸や鼻づまりはいびきを悪化させるだけでなく、やがては無呼吸状態へと移行させる大きなリスク因子です。

気道を狭くする口呼吸の悪影響

口呼吸によって舌根が喉の奥に落ち込むと気道は狭くなります。この狭窄の程度がひどくなると、ついには気道が完全に塞がってしまい、呼吸が停止する「無呼吸」の状態に至ります。

つまり、大きないびきは無呼吸の一歩手前の危険な状態なのです。

鼻づまりによる呼吸抵抗の増大

鼻づまりがあると鼻からの空気の通りが悪くなるため、呼吸をするためにより強い力が必要になります。

この時、喉の奥には強い陰圧がかかり、周囲の軟らかい組織が内側に引き込まれやすくなります。この現象が気道の閉塞を助長し、無呼吸を引き起こす原因となります。

いびきから無呼吸への移行

大きないびきをかいている状態から急に静かになったら注意が必要です。それは気道が完全に塞がって呼吸が止まっている(無呼吸)可能性があります。

そしてしばらくして体が酸欠に耐えられなくなると、「ガガッ!」という大きないびきとともに、あえぐように呼吸を再開します。

この繰り返しが閉塞性睡眠時無呼吸の典型的なパターンです。

鼻づまりを引き起こす主な原因

慢性的な鼻づまりを改善することは口呼吸を防ぎ、いびきやSASのリスクを減らす上で非常に重要です。

アレルギー性鼻炎(花粉症など)

スギやヒノキなどの花粉、ハウスダスト、ダニなどが原因で、鼻の粘膜にアレルギー性の炎症が起こる病気です。

鼻水、くしゃみ、そして鼻づまりが主な症状で、通年性あるいは季節性に現れます。

副鼻腔炎(蓄膿症)

鼻の奥にある副鼻腔という空洞にウイルスや細菌の感染によって炎症が起こり、膿がたまる病気です。

粘り気のある黄色い鼻水や、鼻づまり、頭痛などが特徴です。

鼻中隔弯曲症などの構造的な問題

左右の鼻の穴を隔てている「鼻中隔」という骨と軟骨の壁が強く曲がっている状態です。

この曲がりによって鼻の通り道が物理的に狭くなり、慢性的な鼻づまりの原因となります。また、鼻の粘膜が腫れる「肥厚性鼻炎」なども原因となります。

主な鼻づまりの原因

| 原因疾患 | 主な特徴 |

|---|---|

| アレルギー性鼻炎 | 透明でサラサラした鼻水、くしゃみ、目のかゆみ |

| 副鼻腔炎 | 粘り気のある黄色い鼻水、頬や額の痛み、後鼻漏 |

| 鼻中隔弯曲症 | 常にどちらかの鼻が詰まっている、いびき |

自宅でできる口呼吸・鼻づまり対策

専門的な治療の前に、まずはご自身でできる対策から始めてみましょう。

鼻呼吸を意識するトレーニング

日中、意識的に口を閉じて鼻で呼吸する習慣をつけましょう。

ガムを噛むことも口を閉じて唾液の分泌を促し、鼻呼吸を助けるトレーニングになります。

口閉じテープや鼻腔拡張テープの活用

就寝時に口が開いてしまうのを防ぐために、専用の口閉じテープを使用するのも一つの方法です。

また、鼻づまりが気になる場合には鼻の外側に貼って鼻腔を広げる鼻腔拡張テープが、鼻の通りを良くするのに役立ちます。

寝室の環境整備

空気が乾燥していると鼻や喉の粘膜が刺激され、鼻づまりやいびきが悪化します。加湿器を使って寝室の湿度を50~60%に保ちましょう。

また、ハウスダストなどのアレルゲンを減らすために、こまめな掃除や寝具の洗濯も重要です。

点鼻薬の正しい使い方と注意点

市販の血管収縮剤タイプの点鼻薬は一時的に鼻づまりを解消する効果は高いですが、長期間連用すると、かえって粘膜が腫れて症状が悪化する「薬剤性鼻炎」を引き起こすことがあります。

使用は短期間にとどめ、症状が続く場合は耳鼻咽喉科を受診しましょう。

専門医に相談するべきタイミング

セルフケアで改善しない場合や特定の症状がある場合は、専門医の診断を受けることが大切です。

対策をしてもいびきが改善しない場合

口呼吸や鼻づまりの対策をしてもいびきの大きさや頻度が変わらない場合は、肥満や骨格など他の要因が強く関わっている可能性があります。

専門的な評価が必要です。

日中の強い眠気や倦怠感がある時

夜間に無呼吸を繰り返し、睡眠の質が著しく低下すると、日中に強い眠気や集中力の低下、原因不明の倦怠感などが現れます。

これらの症状はSASの典型的なサインであり、日常生活や仕事に支障をきたす前に必ず受診してください。

家族から呼吸の停止を指摘されたら

「いびきが急に止まって、しばらくしてまた大きな呼吸をする」といった、睡眠中の呼吸停止をご家族などから指摘された場合は、SASである可能性が非常に高いです。

最も確実な受診のきっかけと言えます。

受診を強く推奨するサイン

| サイン | 考えられる状態 |

|---|---|

| 大きないびき | 気道が狭くなっている |

| 呼吸の停止 | 気道が完全に閉塞している(無呼吸) |

| 日中の強い眠気 | 睡眠の質の著しい低下 |

睡眠時無呼吸症候群の検査と治療

クリニックでは、まず簡易検査をご自宅で行い、無呼吸の程度を調べます。

重症と判断された場合はCPAP(シーパップ)療法という、睡眠中に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道の閉塞を防ぐ治療が標準となります。

また、鼻づまりが原因の場合は耳鼻咽喉科での治療を並行して行うことも重要です。

よくある質問

いびきや口呼吸、SASについて患者さんからよくいただくご質問にお答えします。

- Q口呼吸は自力で治せますか?

- A

日中の意識づけやトレーニングで改善する可能性はありますが、根本に鼻づまりなどの原因がある場合はその治療が必要です。

また、長年の癖になっていると自力での完全な改善は難しいこともあります。テープなどを活用しつつ、原因に応じた対策をとることが大切です。

- Q子供のいびきや口呼吸も問題ですか?

- A

はい、非常に重要です。

子供のいびきや口呼吸は、アデノイドや扁桃肥大などが原因であることが多く、睡眠時無呼吸を引き起こします。

子供のSASは成長や発達の遅れ、学業成績の低下、注意力の散漫などにつながるため、気づいたら早めに小児科を受診してください。

- QCPAP治療中でも鼻づまりは関係ありますか?

- A

はい、大いに関係します。

CPAP療法は鼻から空気を送るため、鼻づまりがあると空気がスムーズに入らず治療効果が十分に得られなかったり、不快感で治療を継続できなかったりします。

CPAPを快適に使うためにもアレルギー性鼻炎などの治療をしっかりと行い、鼻の通りを良くしておくことが重要です。

- Q肥満もいびきの原因になりますか?

- A

はい、肥満、特に首周りの脂肪の沈着は上気道を物理的に圧迫し、狭くする大きな原因です。

肥満はいびきやSASの最大のリスク因子の一つであり、減量することで症状が劇的に改善することも少なくありません。

以上

参考にした論文

ISHIGURO, Keishi, et al. Relationship between severity of sleep-disordered breathing and craniofacial morphology in Japanese male patients. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology, Oral Radiology, and Endodontology, 2009, 107.3: 343-349.

SUZUKI, Masaaki, et al. Prevalence of sleep-disordered breathing in patients who underwent endoscopic nasal sinus surgery: investigation of nasal obstruction as a risk factor for sleep-disordered breathing. Auris Nasus Larynx, 2025, 52.4: 451-455.

UDAKA, Tsuyoshi, et al. Relationships between nasal obstruction, observed apnea, and daytime sleepiness. Otolaryngology—Head and Neck Surgery, 2007, 137.4: 669-673.

IZUHARA, Yumi, et al. Mouth breathing, another risk factor for asthma: the Nagahama Study. Allergy, 2016, 71.7: 1031-1036.

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Respiratory Investigation, 2022, 60.1: 3-32.

NAKATA, Seiichi, et al. Effects of nasal surgery on sleep quality in obstructive sleep apnea syndrome with nasal obstruction. American journal of rhinology, 2008, 22.1: 59-63.

HOSOYA, Hisashi, et al. Relationship between sleep bruxism and sleep respiratory events in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Sleep and Breathing, 2014, 18: 837-844.

SAWA, Arisa, et al. Assessment of screening for nasal obstruction among sleep dentistry outpatients with obstructive sleep apnea. Dentistry Journal, 2020, 8.4: 119.

IIDA-KONDO, Chisato, et al. Comparison of tongue volume/oral cavity volume ratio between obstructive sleep apnea syndrome patients and normal adults using magnetic resonance imaging. Journal of medical and dental sciences, 2006, 53.2: 119-126.

SUGIURA, Tatsuki, et al. Influence of nasal resistance on initial acceptance of continuous positive airway pressure in treatment for obstructive sleep apnea syndrome. Respiration, 2006, 74.1: 56-60.