大切なパートナーのいびきが原因で夜中に何度も目が覚めてしまう、寝つけないといった悩みを抱えていませんか。

いびきは、かいている本人だけでなく、一緒に眠る方の睡眠の質をも著しく低下させ、心身の健康や二人の関係にまで影響を及ぼす深刻な問題です。

単なる「うるさい音」と片付けず、なぜいびきが起こるのかを理解し、適切に対処することが重要です。

この記事ではパートナーのいびきで眠れない方のために今すぐ試せる応急処置から、いびきを根本的に解決するためのアプローチ、そして医療機関への受診を勧める際のポイントまで段階的に詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

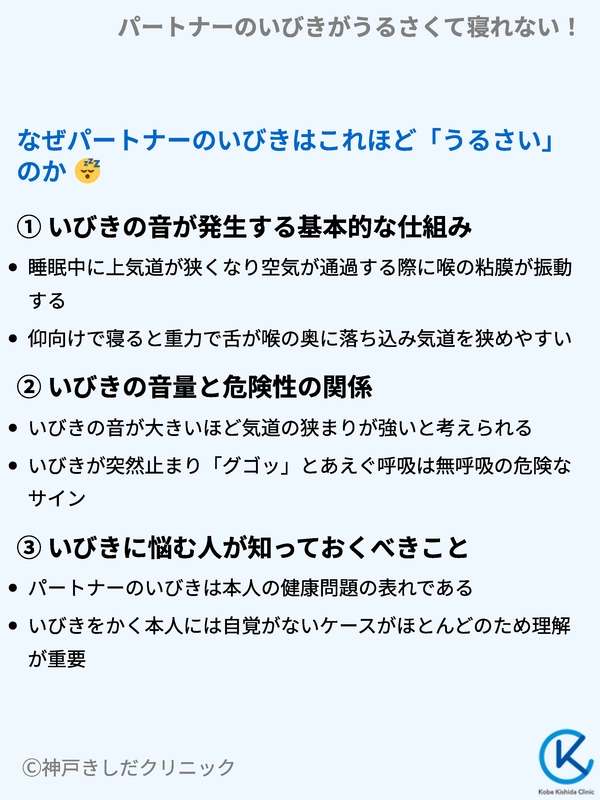

なぜパートナーのいびきはこれほど「うるさい」のか

いびきの問題に向き合うために、まずはその音が発生する基本的な仕組みと、音の大きさや種類に隠された意味を知ることから始めましょう。

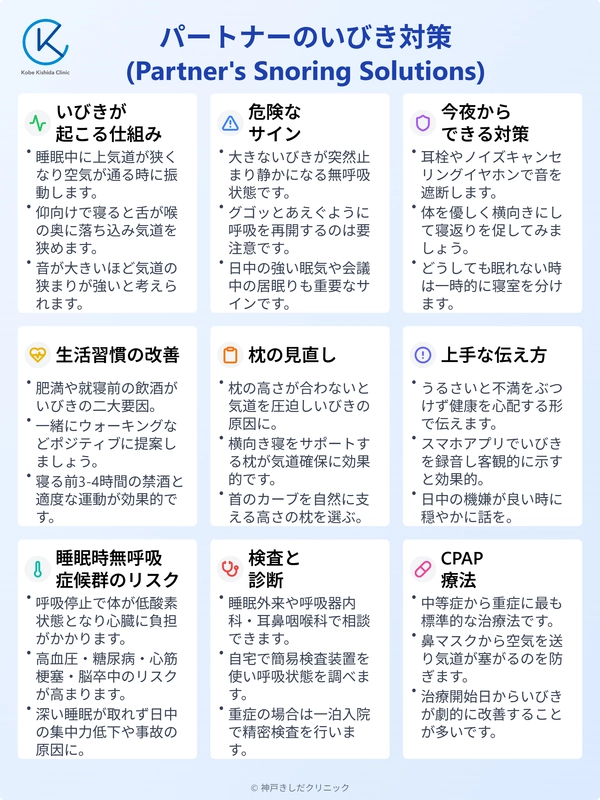

いびきの音が発生する基本的な仕組み

いびきは、睡眠中に空気の通り道である「上気道」が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通過する際に喉の粘膜などが振動して発生する音です。

起きている間は筋肉の働きで気道が保たれていますが、眠ると筋肉が緩み、特に仰向けで寝ると重力で舌が喉の奥に落ち込んで気道を狭めやすくなります。

いびきの音量と危険性の関係

一般的に、いびきの音が大きいほど気道の狭まりが強いと考えられます。

特に大きないびきが突然止まり、静かになった後に「グゴッ」とあえぐような呼吸を再開するパターンは、睡眠中に呼吸が止まっている「無呼吸」の状態を示唆する危険なサインです。

いびきの音から推測される状態

| 音の種類 | 考えられる状態 | 注意度 |

|---|---|---|

| スースーと静かな音 | 軽度の気道の狭窄 | 低い |

| ガーガーという連続した大きな音 | 気道の狭窄が比較的強い状態 | 中程度 |

| いびきが止まり、突然大きな音で再開 | 無呼吸状態からの呼吸再開 睡眠時無呼吸症候群の疑い | 高い |

いびきに悩む人が知っておくべきこと

パートナーの激しいいびきは、何らかの健康上の問題を示唆している可能性があります。

うるさいと感じることは自然な反応ですが、同時に「体が助けを求めているサインかもしれない」という視点を持つことが、問題解決への第一歩となります。

いびきをかく本人には自覚がないケースがほとんどのため、まずはあなたが状況を正しく理解することが重要です。

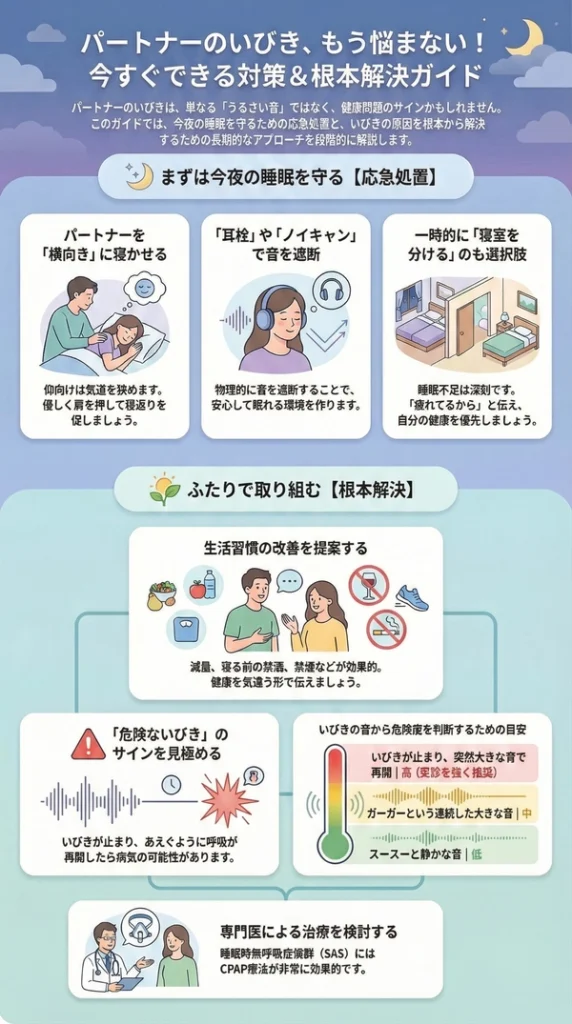

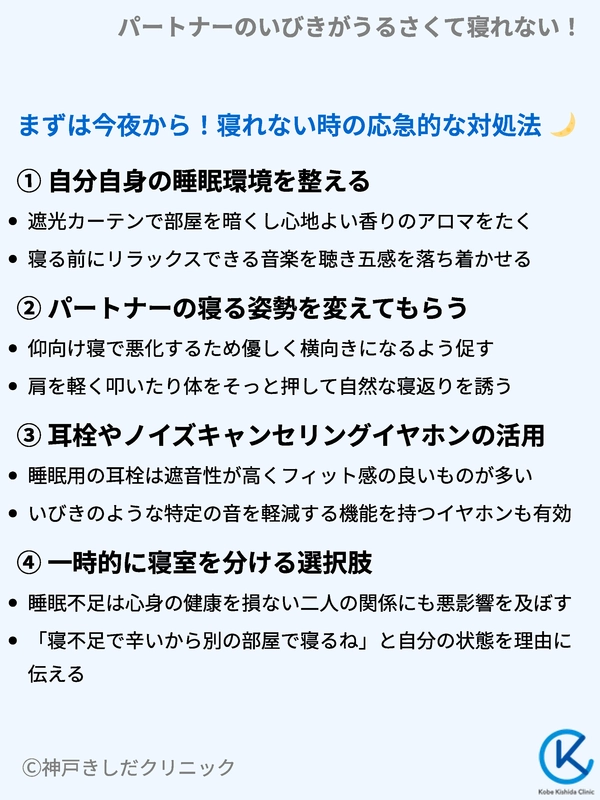

まずは今夜から!寝れない時の応急的な対処法

根本的な解決には時間がかかります。まずは今夜のあなたの睡眠を守るために、すぐに試せる応急的な対処法を紹介します。

自分自身の睡眠環境を整える

パートナーのいびきが気になりだすと、小さな物音にも敏感になりがちです。まずは自分がリラックスできる環境を整えましょう。

遮光カーテンで部屋を暗くする、心地よい香りのアロマをたく、寝る前にリラックスできる音楽を聴くなど、五感を落ち着かせることが入眠を助けます。

パートナーの寝る姿勢を変えてもらう

いびきの多くは仰向け寝で悪化します。もしパートナーが仰向けで大きないびきをかいていたら、体を優しく横向きになるよう促してみてください。

肩を軽く叩いたり、そっと体を押したりして寝返りを打たせるだけでも、一時的にいびきが静かになることがあります。

横向き寝を促す穏やかな方法

| 方法 | ポイント |

|---|---|

| 体を軽く押す | 肩や背中を優しく押し、自然な寝返りを誘う |

| 枕の位置を調整する | 頭が少し横を向くように枕の角をそっと持ち上げる |

| 声をかける | 「少し横向いてね」と小さな声で優しく呼びかける |

耳栓やノイズキャンセリングイヤホンの活用

物理的に音を遮断する方法も有効です。睡眠用の耳栓は遮音性が高く、フィット感の良いものが多く販売されています。

また、最近ではいびきのような特定の音を軽減する機能を持つノイズキャンセリングイヤホンもあります。

自分に合ったものを見つけることで、心の平穏を取り戻せるかもしれません。

一時的に寝室を分ける選択肢

どうしても眠れない日が続くのであれば、一時的に寝室を分けることも検討しましょう。睡眠不足は心身の健康を損ない、日中の活動や二人の関係にも悪影響を及ぼします。

「あなたのいびきのせい」と責めるのではなく、「最近ちょっと寝不足で辛いから、今日は別の部屋で寝るね」と、自分の状態を理由として伝えるのがポイントです。

パートナーに試してもらういびき軽減策

応急処置で睡眠を確保しつつ、次はいびきそのものを減らすための対策をパートナーに協力してもらいましょう。

生活習慣の改善を促す

肥満や就寝前の飲酒は、いびきを悪化させる代表的な要因です。

パートナーの健康を気遣う形で、「一緒にウォーキングしない?」「寝る前のお酒は少し控えてみようか」など、ポジティブな形で生活習慣の改善を提案してみましょう。

一緒に取り組む姿勢を見せることが、相手のやる気を引き出す鍵です。

いびき改善につながる生活習慣

- 適度な運動による減量

- 就寝前3〜4時間の禁酒

- 禁煙

- バランスの取れた食事

適切な枕への変更を提案する

枕の高さが合っていないと気道を圧迫していびきの原因になります。高すぎる枕は首を曲げ、低すぎる枕は口が開きやすくなります。

横向き寝をサポートする枕や気道を確保しやすい形状の枕など、パートナーに合った枕を一緒に探してみるのも良いでしょう。

枕選びのポイント

| 寝姿勢 | 枕の高さの目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| 仰向け寝 | 首のカーブを自然に支える高さ | 後頭部が安定し、気道が圧迫されないもの |

| 横向き寝 | 肩幅に合わせて頭と首を支える高さ | 肩への負担が少なく、頭が傾かないもの |

市販のいびき対策グッズの検討

ドラッグストアなどでは鼻腔を広げるテープや、口呼吸を防ぐためのテープなどが手軽に購入できます。まずはこういったグッズを試してみるのも一つの方法です。

ただし、効果には個人差があること、根本的な解決にはならないことを理解しておく必要があります。

いびきの伝え方と受診を勧めるタイミング

いびきの問題解決にはパートナーの協力が不可欠です。しかし、いびきはデリケートな問題。伝え方には細心の注意を払いましょう。

相手を傷つけない上手な伝え方

「いびきがうるさくて眠れない」と単刀直入に不満をぶつけるのは避けましょう。

相手を責めるのではなく、「最近、呼吸が苦しそうに見える時があって心配」「よく眠れてるかな?」など、相手の健康を心配しているというメッセージとして伝えることが大切です。

日中の機嫌が良い時やリラックスしている時に、穏やかに話を持ち出しましょう。

いびきの状態を客観的に記録する

本人は無自覚なことが多いため、いびきの状態を客観的なデータとして示すことが有効です。

スマートフォンアプリの中にはいびきを録音したり、音量をグラフ化したりできるものがあります。録音した音を聞かせることで、本人も問題の深刻さを認識しやすくなります。

危険ないびきのサインを見極める

ただうるさいだけでなく、以下のような特徴が見られる場合は睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があり、早期の受診が必要です。

これらのサインに気づいたら深刻な健康問題として捉え、受診を強く勧める必要があります。

受診を強く勧めるべき危険ないびきのサイン

| 観察するポイント | 具体的な状態 |

|---|---|

| 呼吸のリズム | 大きないびきの後、10秒以上呼吸が止まることがある |

| 呼吸の再開時 | あえぐように、しゃくりあげるようにして呼吸を再開する |

| 日中の様子 | 会議中や運転中に居眠りをするなど、強い眠気を訴える |

放置は危険!大きないびきに潜む病気のリスク

大きないびき、特に呼吸の停止を伴うものは単なる騒音問題ではなく、命に関わる病気のサインである可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)とは睡眠中に何度も呼吸が止まる、または浅くなることを繰り返す病気です。

この無呼吸状態は上気道が完全に閉塞することで起こります。大きないびきは、この気道の閉塞を示す最も代表的な症状です。

SASが引き起こす健康への影響

呼吸が止まるたびに体は低酸素状態に陥り、心臓や血管に大きな負担がかかります。

この状態が長期にわたると、高血圧、糖尿病、心筋梗塞、脳卒中など様々な生活習慣病の発症リスクを高めることがわかっています。

また、深い睡眠が取れないため、日中の激しい眠気が集中力の低下や事故の原因にもなります。

睡眠時無呼吸症候群の主な合併症

- 高血圧

- 心臓病(不整脈、心不全、心筋梗塞)

- 脳卒中

- 糖尿病

いびきが関係の悪化につながることも

いびきによる睡眠不足は被害者側の心身の健康を蝕むだけでなく、イライラやストレスからパートナーへの不満を募らせ、二人の関係に溝を生む原因にもなり得ます。

健康問題と関係性の問題、両方の側面から早期の対策が重要です。

医療機関で行ういびきの検査と治療

セルフケアで改善が見られない場合や、危険ないびきのサインがある場合は、専門の医療機関を受診することが根本的な解決への道です。

専門の診療科はどこか

いびきや睡眠時無呼吸症候群の相談は、主に「睡眠外来」を標榜するクリニックや呼吸器内科、耳鼻咽喉科、精神科などで受け付けています。

まずはかかりつけ医に相談するか、専門のクリニックを探してみましょう。

自宅でできる簡易検査と精密検査

まずは、自宅に持ち帰って行える簡易検査装置で、睡眠中の呼吸の状態や血液中の酸素濃度を調べることが多いです。

この検査で重症と判断された場合や、より詳しい状態を調べる必要がある場合には、医療機関に一泊入院して脳波や心電図なども含めた精密検査(PSG検査)を行います。

検査の種類と特徴

| 検査名 | 場所 | 調べる主な項目 |

|---|---|---|

| 簡易検査 | 自宅 | 呼吸、血中酸素飽和度、いびき音など |

| 精密検査(PSG) | 病院(1泊入院) | 脳波、心電図、筋電図、呼吸、血中酸素飽和度など |

CPAP療法などの代表的な治療法

中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群と診断された場合に、最も標準的な治療法が「CPAP(シーパップ)療法」です。

これは寝ている間に鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で気道が塞がるのを防ぐというものです。

CPAP療法を始めると、初日からいびきがほぼ消失する患者さんがかなり多くいらっしゃいます。

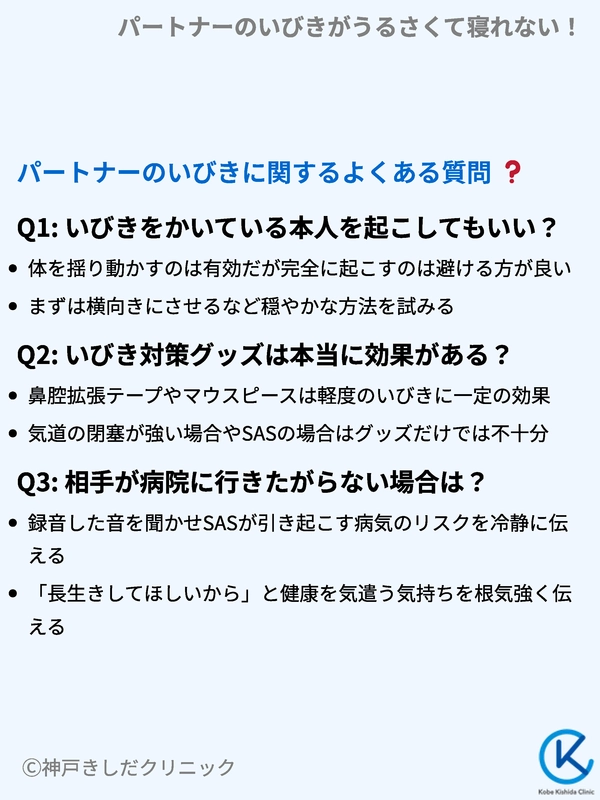

パートナーのいびきに関するよくある質問

最後に、パートナーのいびきに悩む方からよく寄せられる質問にお答えします。

- Qいびきをかいている本人を起こしてもいいですか?

- A

一時的にいびきを止めるために体を揺り動かすのは有効ですが、完全に起こしてしまうのは避けた方が良いでしょう。

相手の睡眠を妨げることになり、根本的な解決にはつながりません。まずは横向きにさせるなど穏やかな方法を試みてください。

- Qいびき対策グッズは本当に効果がありますか?

- A

鼻腔拡張テープやマウスピースなどの市販グッズは鼻詰まりや軽度のいびきに対しては一定の効果が期待できる場合があります。

しかし、気道の閉塞が強い場合や睡眠時無呼吸症候群が原因の場合は、これらのグッズだけでは不十分です。あくまで補助的なものと考えましょう。

市販グッズとCPAP療法の比較

種類 対象 効果 市販グッズ 軽症のいびき、鼻詰まりが原因の場合 限定的、個人差が大きい CPAP療法 中等症〜重症の睡眠時無呼吸症候群 根本的な気道の閉塞を防ぎ、効果が高い

- Q相手が病院に行きたがらない場合はどうすればいいですか?

- A

本人が問題を深刻に捉えていない場合、受診を拒否することもあるでしょう。

その場合は録音した音を聞かせる、SASが引き起こす具体的な病気のリスク(高血圧や心筋梗塞など)を冷静に伝える、「あなたに長生きしてほしいから」と健康を気遣う気持ちを伝える、といったアプローチが有効です。

一度で諦めず、タイミングを見計らって根気強く働きかけましょう。

以上

参考にした論文

MIURA, Itsuki; HIRAIZUMI, Taku. Bedroom-Sharing with Child: Effects of The Wife, Husband, and Child’s Bedtime Routines on Family Relationships. International Journal of Brief Therapy and Family Science, 2024, 14.1: 15-27.

DOI, Yuriko, et al. Periodic leg movements during sleep in Japanese community-dwelling adults based on the assessments of their bed partners. Journal of epidemiology, 2003, 13.5: 259-265.

MATSUMURA, Erika, et al. Perception of the bed partner and the individual suffering from snoring/osas before and after speech therapy. Revista CEFAC, 2014, 16: 907-916.

SEKIZUKA, Hiromitsu; MIYAKE, Hitoshi. Relationship between snoring and lifestyle-related diseases among a Japanese occupational population. Internal Medicine, 2020, 59.18: 2221-2228.

FUKUMIZU, Michio, et al. Sleep-related nighttime crying (yonaki) in Japan: a community-based study. Pediatrics, 2005, 115.Supplement_1: 217-224.

SAKAMOTO, Naoko, et al. Sleep duration, snoring prevalence, obesity, and behavioral problems in a large cohort of primary school students in Japan. Sleep, 2017, 40.3: zsw082.

NAKANO, Hiroshi, et al. Monitoring sound to quantify snoring and sleep apnea severity using a smartphone: proof of concept. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2014, 10.1: 73-78.

CORDEIRO, Jéssica Fernanda Corrêa, et al. Is sleep behavior impacted by sharing a bed or room with a partner? A cross-sectional study with older adults. Ageing International, 2024, 49.3: 684-699.

TROXEL, Wendy M., et al. Marital quality and the marital bed: Examining the covariation between relationship quality and sleep. Sleep medicine reviews, 2007, 11.5: 389-404.

KATO, Takafumi, et al. Sleep less and bite more: sleep disorders associated with occlusal loads during sleep. Journal of prosthodontic research, 2013, 57.2: 69-81.