睡眠時無呼吸症候群は眠っている間に呼吸が一時的に止まったり弱くなったりする状態が続く病気であり、慢性的な疲労や高血圧などのリスクと深く関係しています。

いびきが大きく、朝起きたときに喉の渇きや頭痛を強く感じる方は要注意です。

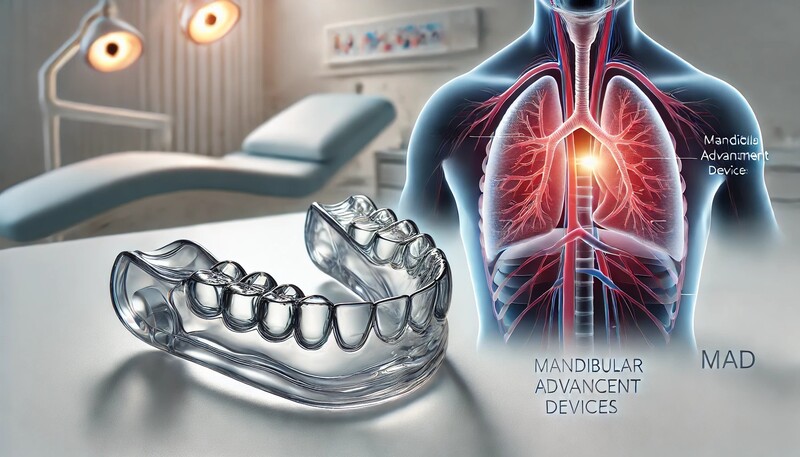

こうした症状に対しては無呼吸の改善につながるマウスピースを使う治療法が注目されています。

本記事ではマウスピース治療の仕組みや適応となる方の特徴、効果、治療の流れなどをわかりやすく説明します。

睡眠の質を向上させたい方や、いびきに悩んでいる方に向けて具体的な情報を提供します。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群は眠っている間に呼吸が断続的に止まったり低下したりする病気です。

呼吸が止まる状態が繰り返されることで睡眠が浅くなり、身体に負荷がかかりやすくなります。ここでは原因や症状、診断方法を解説します。

原因

睡眠時無呼吸症候群には主に「閉塞型」「中枢型」「混合型」の3つがあります。

閉塞型は気道が狭くなることで起こり、日本人に多いタイプです。舌や軟口蓋が睡眠中に下がることで空気の通り道が塞がり、呼吸が阻害されます。肥満や顎の大きさ・位置などが関与することが多いです。

中枢型は脳が呼吸の指令を出しにくくなる状態です。

症状

閉塞型睡眠時無呼吸症候群では激しいいびきをかくケースが多く、夜間に何度も目が覚めたり呼吸停止によって酸素が不足する影響を受けることがあります。

結果として翌朝に目覚めたときの疲労感や日中の強い眠気を引き起こす可能性があります。

また、集中力の低下や倦怠感が続くため作業や運転への悪影響が出やすいです。

診断方法

睡眠時無呼吸症候群の疑いがある場合は医療機関で睡眠検査を行います。

主な方法としては睡眠ポリグラフ検査(PSG)や携帯型の睡眠検査機器を使う方法が挙げられます。

一定以上の呼吸停止回数(無呼吸低呼吸指数・AHI)によって軽症・中等症・重症に分類します。

睡眠時無呼吸症候群の分類

| 重症度 | AHIの目安 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 軽症 | 5~15未満 | いびきはあるが日中の眠気はあまり強くない |

| 中等症 | 15~30未満 | 日中の眠気や集中力低下がみられ生活の質が落ちやすい |

| 重症 | 30以上 | 頻繁に呼吸が途切れ、合併症のリスクが高まる |

マウスピース治療の概要

睡眠時無呼吸症候群に対する治療法はいくつかありますが、マウスピースは軽症から中等症の方にとって大切な選択肢となることがあります。

ここではマウスピース治療の基本的な仕組みや特性を紹介します。

仕組み

マウスピース治療では歯科医院などで作成した装置を就寝時に装着します。下顎を前方へ誘導することで気道を確保し、無呼吸やいびきを減らす仕組みです。

下顎が後方に下がると舌が喉の奥に落ち込みやすくなり気道を塞ぎやすいので、それを防ぐ狙いがあります。

メリット

口腔内装置のみを使う治療なので持ち運びが容易です。CPAP(シーパップ)のように大掛かりな機械を使わないため、旅行や出張が多い方にも向きやすいです。

また、軽症から中等症の方は症状の改善が見込みやすく、いびきの音量低下によって周囲の睡眠を妨げにくくなります。

マウスピース治療の特徴

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 対象 | 軽度~中等度の睡眠時無呼吸症候群 |

| 装着時期 | 就寝時に口腔内に装着 |

| 仕組み | 下顎を前方に保ち、舌の後方落ち込みを抑えて気道を確保 |

| 携帯性 | 小型なので旅行や出張先にも持って行きやすい |

| 受診先 | 歯科医院や睡眠外来(歯科医師と睡眠専門医の連携がある施設が多い) |

デメリット

一方で下顎の位置を前方へ固定することになるため顎関節に負担がかかる可能性があります。

また、歯が欠損していたり重度の歯周病がある場合は適用が難しくなることがあります。

重症の無呼吸ではマウスピースだけでは不十分な場合があるため、総合的な判断が必要です。

主なデメリット

- 顎の痛みや違和感を感じる場合がある

- 重度の睡眠時無呼吸症候群には効果が限定的

- 定期的な調整が必要になる

- 歯列や口腔内の状態によっては作成が難しい場合がある

マウスピース治療が適応となる方の特徴

マウスピース治療に向いている方と、そうでない方がいます。

ここではどのような方がマウスピース治療の候補となりやすいのかを確認しましょう。

軽症~中等症の方

一般的にAHIが5~30程度の方はマウスピースによる治療で症状の改善が期待できます。

特に肥満の程度がそれほど高くない場合や顎が小さめで舌が後ろに落ち込みやすい骨格を持っている方には有効な場合があります。

CPAPを使いづらい方

CPAPは重症の睡眠時無呼吸症候群に有効です。

しかしマスクの装着を苦痛に感じる方や機器を毎日管理するのが大変な方もいます。そうした方がマウスピース治療に変更するケースもあります。

あるいは旅行などで一時的にCPAP機器を持ち運べない場合の代替策としても用いられます。

CPAPとマウスピースの比較

| 比較項目 | CPAP | マウスピース |

|---|---|---|

| 対象 | 中等症~重症 | 軽症~中等症 |

| 装置の大きさ | 機器とホース、マスクが必要 | コンパクトな口腔内装置 |

| 装着感 | マスクによる頭部固定が必要 | 口内だけで完結 |

| 効果 | 高い改善効果が得られやすい | 個人差があるがいびきの軽減が見込める |

| 持ち運び | 大きめの装置があるため出張などでは不便な場合も | 持ち運びしやすい |

歯科検診を定期的に受けられる方

マウスピースは装着して終わりではなく、定期的な調整や口腔内の健康管理が大切です。

歯科医院で定期的に検診を受けられる方は長期的にマウスピース治療を継続しやすいです。

マウスピース治療を始める前に意識したいポイント

- 口腔内の清掃や虫歯治療を先に行う必要がある

- 歯周病など歯科的な問題を早めに対処する

- 顎関節症の有無をチェックしておく

検討が難しいケース

歯がほとんどない方や重度の顎関節症がある方、重度の閉塞型睡眠時無呼吸症候群の方はマウスピース治療の効果が出にくい場合があります。

また、中枢型の睡眠時無呼吸症候群では根本的な原因が脳にあるため、マウスピースの効果は限定的です。

マウスピース治療の具体的な流れ

マウスピース治療は作成する装置が個人の口腔内環境に適合する必要があるため、歯科医師の専門的な診断と技術が関わります。

ここでは実際の流れを確認しましょう。

初回診察と検査

まずは睡眠時無呼吸症候群の疑いがあるかどうかを診断するために医師による検査が重要です。

検査結果から無呼吸の程度を確認してマウスピースが適切かどうかを判断します。

併せて歯科的検査も行い、虫歯や歯周病などがある場合は治療を先に進めます。

歯科検査で確認する主な項目

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 虫歯や歯周病の有無 | マウスピース装着時に問題が起こりやすいため事前治療が必要 |

| 歯の欠損状態 | 義歯やブリッジなど装着している場合の対応 |

| 顎関節の状態 | 顎の開閉時の異音や痛み、可動域のチェック |

| 噛み合わせ | 下顎の前方移動が可能かどうかを評価 |

マウスピースの型取りと作成

歯型を取ってから個人の噛み合わせや顎の形に合うようなマウスピースを作成します。

下顎をどの程度前方に移動させるのかは歯科医師が慎重に決定します。

前に出しすぎると顎の関節に負担がかかり、出し方が足りないと無呼吸の改善効果が得にくくなります。

装着の確認と調整

マウスピースが完成したら実際に装着してみてフィット感や噛み合わせを確認します。痛みや違和感がある場合はその都度調整を行います。

初めのうちは顎の位置に違和感がある場合もあるため、数日~数週間かけて徐々に装着に慣れる方が多いです。

調整時に注目したいリスト

- 痛みの有無や噛み合わせのずれ

- 着脱のしやすさ

- 唾液の量や口の乾燥具合

- 顎関節や頬の筋肉の疲労感

経過観察と再検査

マウスピースを装着して睡眠を続け、効果を確かめます。

いびきの音量や無呼吸の回数、日中の眠気の変化などをチェックし、必要に応じて睡眠検査を再度行います。

装置の摩耗や口腔内の変化に応じて定期的に再調整を行うことが重要です。

再検査と経過観察の指標

| 観察項目 | 内容 |

|---|---|

| 無呼吸低呼吸指数(AHI) | マウスピース装着後の呼吸の安定度を測定 |

| いびきの変化 | 音量や頻度、周囲への影響度合い |

| 日中の眠気 | 睡眠の質向上に伴う集中力の変化 |

| 顎関節の状態 | 装置による負担が大きくなっていないかを確認 |

マウスピース治療の効果と注意点

マウスピースは軽度から中等度の睡眠時無呼吸症候群に対して一定の改善効果をもたらす治療法です。ただし人によって効果に差があることも事実です。

ここでは具体的な効果例と注意すべき点を挙げます。

改善が期待できる症状

気道が確保されることで、いびきの回数や音量が減る傾向があります。

呼吸が止まりにくくなるため起床時の疲労感や頭痛が軽くなる方もいます。

寝ている間に低酸素状態に陥る時間が減少し、血圧の安定にも寄与する可能性があります。

改善が期待できる症状

- いびきの緩和

- 朝起きたときのだるさや頭痛の軽減

- 日中の眠気や集中力低下の改善

- 夜間頻尿の回数が減る可能性

- 血圧の上昇リスクが抑えられる

顎や歯への影響

マウスピース治療を続けているうちに顎関節や歯に負担がかかる場合があります。特に顎関節症のリスクがある方は顎の痛みや口の開閉時の違和感に注意が必要です。

歯並びへの影響が出るケースもあるため定期的に歯科受診してメンテナンスを行います。

顎と歯を守るための注意点

| 注意点 | 対処法 |

|---|---|

| 顎関節に痛みが出た | すぐに装置の調整を相談し、深刻化を防ぐ |

| 歯がぐらつく・噛み合わせが変化 | 歯科医師に報告し、歯周病検査や再調整を検討 |

| 長期間使用による装置の変形 | 定期的な買い替えや再度の型取りで適合性を維持 |

定期的なメンテナンスの重要性

マウスピースは就寝時に毎日装着するため、汚れや細菌が付着しやすいです。

装置の衛生管理を怠ると口腔内環境が悪化し虫歯や歯周病のリスクを高めてしまいます。

装着前後に洗浄や乾燥をしっかり行い、定期的に歯科受診して装置の状態をチェックしてください。

メンテナンス方法

- 毎朝、取り外したら柔らかいブラシで汚れを落とす

- 歯磨き粉を過度に使わず、装置に傷をつけないように洗う

- 専用ケースに保管して直射日光を避ける

- 湯煎など極端な高温環境に置かない

- 定期的に歯科医師に評価を受ける

他の治療法との併用

マウスピース治療だけで十分な効果が出ない場合や症状が進んでいる場合は、CPAPなど他の治療法との併用を検討することがあります。

また、生活習慣の改善も欠かせません。

CPAPとの併用

中等症以上の睡眠時無呼吸症候群ではCPAPによる治療が推奨されるケースが多いです。

ただし、CPAPを常に使用するのが難しい方はマウスピースと併用して症状を管理することがあります。

旅行中はマウスピースを活用し、帰宅後はCPAPを使うといった使い分けも可能です。

CPAP・マウスピース併用におけるメリット

| 観点 | メリット |

|---|---|

| 装置の使い分け | 旅行や出張時にはマウスピース、自宅ではCPAPを使える |

| 症状のコントロール | 無呼吸が重めの方でも併用で息苦しさの軽減が狙える |

| 継続性の向上 | CPAPに対する抵抗感を感じる場合、マウスピースがサポートになる |

生活習慣の見直し

マウスピースだけに頼るのではなく、肥満がある方は食事の改善や適度な運動に取り組むことが大切です。

アルコールの過剰摂取や喫煙習慣がある場合は、いびきや無呼吸を悪化させる可能性があります。

生活習慣見直しに役立つリスト

- 就寝前のアルコールや喫煙を控える

- 適正体重を目指すための食事や運動の習慣化

- 寝室の環境を整えて、十分な睡眠時間を確保する

- 枕や寝具を見直して気道の確保をサポートする

外科的治療

骨格的な問題が大きい場合は外科的なアプローチを検討することもあります。

例えば下顎の骨格が極端に後退しているために無呼吸が生じている場合、顎の位置を調整する手術を選択するケースもあります。

とはいえ、多くの方はマウスピースやCPAPで対処可能なため、外科治療が必要かどうかは専門医との相談が重要です。

外科手術の例

| 手術の種類 | 概要 | 対象 |

|---|---|---|

| 下顎前方移動術 | 下顎の位置を外科的に前方へ固定し気道スペースを拡張 | 重度の顎後退がある方 |

| 扁桃摘出術 | 肥大した扁桃組織を切除し喉の狭窄を改善 | 扁桃肥大が著しい方 |

| 鼻中隔矯正術 | 鼻中隔の湾曲を矯正し、鼻腔の通気を改善 | 鼻づまりが著しい方 |

マウスピース治療を成功させるコツ

マウスピース治療はただ装置をつけるだけで完結しません。適切に使い続けることで睡眠の質向上と健康維持に繋がります。

ここでは成功のために意識したいポイントを説明します。

毎日の装着を続ける

マウスピース治療の効果は継続して装着することで実感しやすくなります。

毎晩の装着が習慣化するように寝る前のルーティンに組み込むと良いでしょう。

慣れるまでに多少の違和感があるかもしれませんが、徐々に馴染んでくる方が多いです。

毎日の装着を習慣化するための方法

| 方法 | 具体的なアクション |

|---|---|

| 決まった収納場所 | 寝室の見やすい位置にケースを置き、忘れないようにする |

| 就寝時間の管理 | 寝る1時間前には準備を始め、落ち着いて装着する |

| 装着後のメモ | 装着時間や装着感などを記録し、調整の際に活かす |

定期メンテナンスを怠らない

長期的に使っていると装置自体が変形したり、歯並びや噛み合わせが変化する場合があります。違和感を放置せずに定期的に歯科医院で装置の状態をチェックしましょう。

もし口腔内に痛みやトラブルを感じたら早めに受診して対処することが大切です。

生活習慣の改善と組み合わせる

マウスピースだけでなく、体重コントロールや睡眠環境の整備などを並行して行うとさらに効果が出やすいです。

いびきや無呼吸を引き起こす要因を可能な範囲で減らすことで治療効果を底上げすることができます。

生活習慣を改善する際のリスト

- 寝る前にスマートフォンやパソコンの使用を控える

- 定期的に適度な運動を取り入れる

- 過度な夜更かしや不規則な生活リズムを避ける

- 睡眠の質を測定するアプリや機器を活用する

まとめ

睡眠時無呼吸症候群は放置すると高血圧や心臓病などの合併症を引き起こし、生活の質を大きく落とす可能性があります。

無呼吸症候群の症状を改善する手段の1つとして、マウスピース治療が注目されています。

軽症から中等症の方にとってはCPAPよりも携帯性や装着の負担が少ない点でメリットがあります。

逆に顎関節への負担や重症例では効果が限定的になるなどの側面もあるため、歯科医師や睡眠専門医との相談が重要です。

生活習慣の改善や定期的な装置の調整を組み合わせることで、より良い睡眠環境を実現し、日常生活の快適さにつなげることが期待できます。

マウスピース治療のポイント

- 軽症~中等症の睡眠時無呼吸症候群には効果が期待できる

- CPAPよりもコンパクトな装置で持ち運びしやすい

- 顎や歯への負担に注意しながら調整が必要

- 生活習慣の見直しや他の治療法との併用が効果的

- 定期的な歯科受診とメンテナンスで快適な装着状態をキープする

記事の終わりに

いびきが続く方や朝起きても疲労感が残る方、日中の眠気が気になる方は一度専門医に相談してみてください。

マウスピース治療が合うかどうかを判断するために、睡眠検査と歯科検査を受けることから始めると良いでしょう。

適切な治療を受けて呼吸と睡眠を整えることで体の健康だけでなく日々の活力や集中力も向上しやすくなります。

治療の検討時に意識すべきポイト

| チェックポイント | 内容 |

|---|---|

| 無呼吸の程度(AHI) | 軽症~中等症ならマウスピース治療の候補になる |

| 顎関節や歯列の状態 | 違和感や痛みがある場合は、事前の検査と準備が重要 |

| 生活習慣(体重・喫煙・飲酒など) | 症状を悪化させる要因を同時に減らすことが効果アップにつながる |

| 経過観察と再検査の計画 | 定期的に睡眠検査を行い治療の効果を客観的に評価する |

以上

睡眠時無呼吸症候群を知ろう

参考にした論文

EAR, Southwest; PRATER, Michael E. Obstructive sleep apnea. 2002.

ERIS, Seval Bulut, et al. A Huge Innovation in Diagnosis of Obstructive Sleep Apnea Syndrome: With An Artificial Intelligence-Based Algorithm, Obstructive Sleep Apnea Syndrome Can Now Be Diagnosed With Pulmonary Function Test. IEEE Access, 2025.

JOHNSON JR, Jack Allen. Examination of a Method for Increasing Adjustment to and Compliance with Nasal Continuous Positive Airway Pressure (CPAP) in Persons with Obstructive Sleep Apnea Syndrome. Louisiana State University and Agricultural & Mechanical College, 2001.

MESSINEO, Ludovico, et al. Lung air trapping lowers respiratory arousal threshold and contributes to sleep apnea pathogenesis in COPD patients with overlap syndrome. Respiratory physiology & neurobiology, 2020, 271: 103315.

ARE POPULAR, Why Clear Braces. Clear Braces–Foods That Are Best Avoided. Reading Time, 2022.

CHOI, Hosung, et al. Can Oxygen Desaturation During Gastrointestinal Endoscopy Under Conscious Sedation Predict Obstructive Sleep Apnea?. Available at SSRN 5113302.

SONI, Mukesh, et al. Cloud-based non-invasive cognitive breath monitoring system for patients in health-care system. International Journal of Data Science and Analytics, 2023, 1-12.

BROWN, Lee K., et al. Be on the alert for sleep apnea. Patient Care, 1997, 31.17: 41-49.

PINI, Laura, et al. Phenotyping OSAH patients during wakefulness. Sleep and Breathing, 2022, 1-7.

LEITE, Fernanda, et al. Anesthetic Management of Patients with Craniofacial Malformations. In: Recent Advances in the Treatment of Orofacial Clefts. IntechOpen, 2024.