「うるさいいびきを今すぐ治したい」「根本的に解決する方法はないだろうか」と悩んでいませんか。いびきは、単に周りの人の睡眠を妨げるだけでなく、ご自身の健康を損なうサインかもしれません。

この記事では、今夜からすぐに試せる即効性のある対策から生活習慣を見直して根本から治す方法、そして専門医による治療法まで、いびきを治すための具体的な選択肢を網羅的に解説します。

ご自身の症状やライフスタイルに合った解決策を見つけ、静かで快適な睡眠を手に入れましょう。

いびきの原因を理解する 根本治療への第一歩

いびきを効果的に治すためには、まずその音が発生する理由を正しく理解することが重要です。原因を知ることで自分に合った対策や治療法を見つけやすくなります。

なぜ睡眠中にいびきが発生するのか

いびきは睡眠中に鼻や喉などの空気の通り道(上気道)が狭くなり、そこを空気が通る際に粘膜が振動して生じる音です。

起きている間は筋肉の働きで気道は十分に開いていますが、眠ると全身の筋肉が緩むため、舌の付け根などが喉の奥に落ち込み、気道が狭くなってしまいます。

いびきの種類と音の違い

いびきには鼻が原因で起こる「鼻いびき」と、喉が原因で起こる「喉いびき」があります。

音の質によって、ある程度の原因を推測することが可能です。

いびきの音と主な原因

| いびきの種類 | 音の特徴 | 考えられる主な原因 |

|---|---|---|

| 鼻いびき | スースー、ピーピー | 鼻づまり、アレルギー性鼻炎 |

| 喉いびき | ガーガー、グォーグォー | 舌の落ち込み、肥満、飲酒 |

| 混合型 | 複数の音が混じる | 鼻と喉の両方に原因がある |

危険ないびきと放置するリスク

すべてのいびきが危険なわけではありませんが、中には治療が必要な「危険ないびき」も存在します。特に大きないびきの後に呼吸が止まる場合は睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があります。

この状態を放置すると日中の強い眠気や集中力の低下を招くだけでなく、将来的には生活習慣病のリスクを高めることが分かっています。

今夜から試せる!即効性のあるいびき対策

根本的な治療には時間がかかりますが、今すぐにでもいびきを軽減するための方法はいくつかあります。まずは手軽に始められる対策から試してみましょう。

寝る姿勢を変えるだけで変わる

いびき対策で最も簡単かつ即効性が期待できるのが、寝る姿勢を工夫することです。

仰向け寝は舌が喉に落ち込みやすいため、横向きに寝るだけで気道が広がり、いびきが改善することがあります。

寝姿勢といびきへの影響

| 寝姿勢 | 気道の状態 | いびきへの影響 |

|---|---|---|

| 仰向け寝 | 舌が落ち込み、気道が狭くなりやすい | 悪化しやすい |

| 横向き寝 | 舌の落ち込みが防がれ、気道が広がりやすい | 軽減しやすい |

| うつ伏せ寝 | 気道は確保されやすいが、体に負担がかかる | 軽減するが推奨されない |

枕や寝具の調整で気道を確保

枕の高さが合っていないと首が不自然な角度に曲がり、気道を狭めてしまいます。理想は横になったときに頸椎が背骨と一直線になる高さです。

バスタオルを重ねて微調整し、自分にとって最も呼吸が楽な高さを探してみましょう。

市販のいびき対策グッズの活用法

ドラッグストアなどで手に入る対策グッズも、一時的にいびきを軽減するのに役立ちます。

鼻腔を広げるテープは鼻いびきに、口を閉じるテープは口呼吸によるいびきに有効です。自分のいびきの原因に合わせて選ぶことが重要です。

生活習慣の改善でいびきを根本から治す

即効性のある対策と並行して、いびきの根本原因を取り除くための生活習慣改善に取り組むことが長期的な解決への鍵となります。

適正体重の維持と食事管理

肥満は、いびきの最大の原因の一つです。体重が増えると首周りにも脂肪がつき、気道を内側から圧迫します。

バランスの取れた食事と定期的な運動を習慣にして適正体重を目指すことは、いびきを治す上で非常に効果的です。

アルコールと喫煙が及ぼす影響

就寝前の飲酒は喉の筋肉を弛緩させ、気道を狭くするため、いびきを悪化させます。また、喫煙は喉の粘膜に慢性的な炎症を引き起こし、気道の腫れを招きます。

いびきを根本から治すためには節酒や禁煙が大切です。

生活習慣と気道への影響

| 習慣 | 体への影響 | 気道への影響 |

|---|---|---|

| 飲酒(特に就寝前) | 喉の筋肉の弛緩 | 狭窄を助長する |

| 喫煙 | 喉や鼻の粘膜の炎症・腫れ | 恒常的に狭くする |

| 肥満 | 首周りの脂肪沈着 | 内側から圧迫する |

鼻呼吸を意識したトレーニング

口呼吸の習慣は口内の乾燥を招き、舌の落ち込みを誘発します。

日中から意識して鼻で呼吸することや、口周りの筋肉を鍛える「あいうべ体操」などを継続することで睡眠中の鼻呼吸が促され、いびきの改善につながります。

軽度ないびきに有効な治療法

生活習慣の改善だけでは効果が不十分な場合や、より積極的に治したい場合には、医療機関での治療が選択肢となります。

軽度のいびきやSASの方に適した治療法を紹介します。

マウスピース(スリープスプリント)治療

歯科医院で作製する専用のマウスピースを就寝中に装着する方法です。下顎を少し前に出した状態で固定し、気道を広げます。

持ち運びが便利で、軽症から中等症のSASに保険適用となります。

鼻の通りを改善する治療

アレルギー性鼻炎や鼻中隔弯曲症など鼻の病気が原因で鼻づまりが起きている場合は、その治療が優先されます。

点鼻薬や内服薬による治療、あるいは手術によって鼻の通りが改善すると、いびきが治まることがあります。

レーザーによる日帰り治療

のどちんこ(口蓋垂)やその周辺の軟口蓋にレーザーを照射し、粘膜を引き締めて気道を広げる治療法です。

施術時間が短く入院の必要がないのが特徴ですが、自由診療となり、効果には個人差があります。

軽度ないびきの治療法比較

| 治療法 | 特徴 | 保険適用 |

|---|---|---|

| マウスピース | 手軽で持ち運びが便利 | 可(条件あり) |

| 鼻の治療 | 鼻づまりが原因の場合に有効 | 可 |

| レーザー治療 | 日帰りで施術可能 | 不可(自由診療) |

専門医による根本的ないびき治療

いびきがひどい場合や睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合は、専門医による診断と治療が必要です。

根本的な解決を目指すための代表的な治療法を解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)の検査

治療を始める前に、まずは検査でいびきの原因や重症度を正確に把握します。自宅でできる簡易検査や、病院に一泊して行う精密検査(PSG検査)があります。

これらの検査結果をもとに、最適な治療方針を決定します。

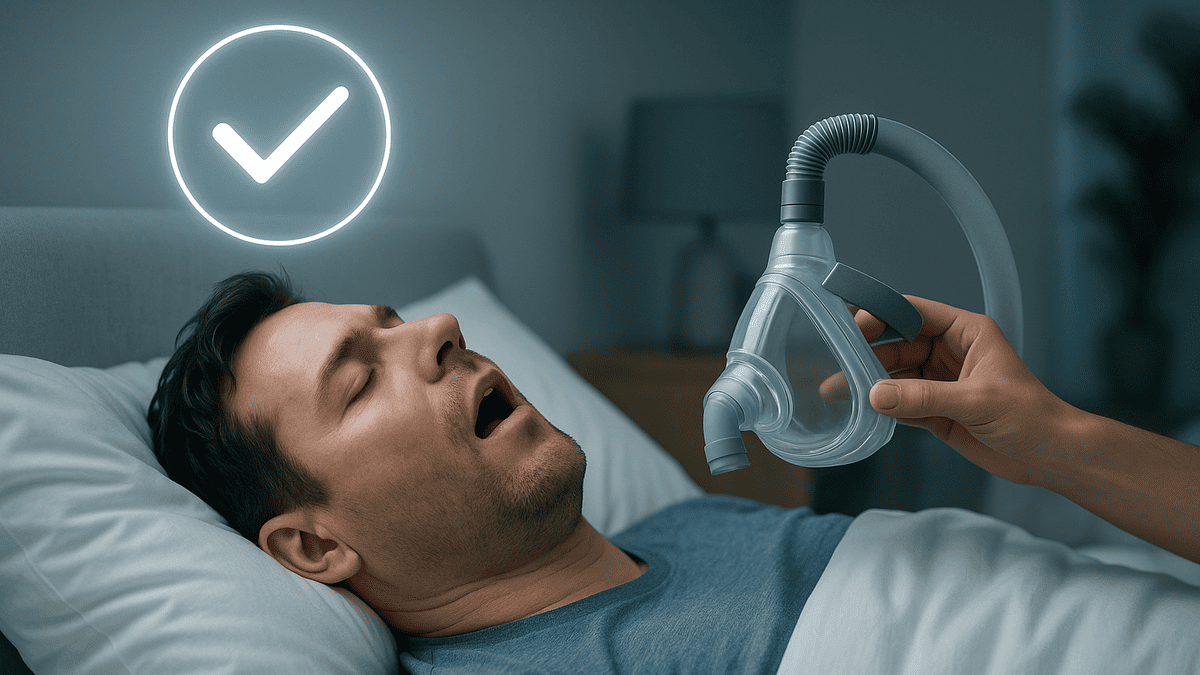

CPAP療法による持続的な改善

中等症から重症のSASと診断された場合に標準的に行われる治療法がCPAP(シーパップ)療法です。

鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で気道が塞がるのを防ぎます。いびきや無呼吸を確実になくす効果があり、保険適用で継続できます。

外科手術という選択肢

扁桃腺が大きい、あるいは鼻の骨が曲がっているなど、物理的な原因が明らかな場合に検討されるのが外科手術です。

原因となっている部分を切除・矯正することで気道を広げ、いびきを根本から治すことを目指します。

SASの主な治療法

| 治療法 | 対象 | 内容 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症~重症SAS | 装置で空気を送り気道を確保 |

| 外科手術 | 物理的な原因が明確な場合 | 原因部位を切除・矯正 |

治療法の選び方と費用の目安

いびきを治すには様々な方法がありますが、自分の症状やライフスタイル、予算に合わせて最適なものを選択することが重要です。

症状の重さで選ぶべき治療法

まずは自分のいびきがどのレベルなのかを把握しましょう。音が小さい、たまにかく程度であればセルフケアから。

毎晩大きないびきをかく、呼吸が止まっていると指摘される場合は迷わず専門医に相談してください。

- 軽症:セルフケア、生活習慣改善、市販グッズ

- 中等症:マウスピース治療、鼻の治療

- 重症:CPAP療法、外科手術

保険適用と自由診療の違い

医師が睡眠時無呼吸症候群など「病気の治療」と判断した場合、CPAP療法やマウスピース治療、手術などは健康保険が適用されます。

一方、美容目的や保険適用外のレーザー治療などは自由診療となり、全額自己負担です。

各治療法の費用比較

治療にかかる費用は保険適用の有無や治療内容によって大きく異なります。

事前に目安を知っておくことで、安心して治療計画を立てられます。

主な治療法の費用目安

| 治療法 | 費用目安(3割負担) | 備考 |

|---|---|---|

| 簡易検査 | 約3,000円 | – |

| CPAP療法 | 月額 約5,000円 | 定期的な通院が必要 |

| マウスピース | 約15,000円~ | 作製時 |

いびき治療に特化したよくある質問

いびきを治したいと考えている方から、よく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q治るまでにどれくらいの期間がかかりますか?

- A

治療法や個人の状態によって大きく異なります。生活習慣の改善やトレーニングは数ヶ月単位での継続が必要です。

CPAP療法やマウスピースは使用している間はいびきが止まります。外科手術の場合は術後の回復期間を経て効果が現れます。

- Q治療は痛みを伴いますか?

- A

CPAP療法やマウスピース治療は基本的に痛みを伴うものではありません。慣れるまでは違和感があるかもしれませんが、調整が可能です。

外科手術やレーザー治療は麻酔を使用しますが、術後に一定期間の痛みを伴うことがあります。

- Q再発する可能性はありますか?

- A

生活習慣が原因の場合、治療後に体重が増加したり飲酒や喫煙を再開したりすると、いびきが再発する可能性があります。

治療後も健康的な生活を維持することが再発防止には重要です。

以上

参考にした論文

HE, Wen; CHENG, Qi. Risk factors and management countermeasures for obstructive sleep apnea hypoventilation syndrome in children. World Journal of Clinical Cases, 2024, 12.20: 4041.

GOONERATNE, Nalaka S.; VITIELLO, Michael V. Sleep in older adults: normative changes, sleep disorders, and treatment options. Clinics in geriatric medicine, 2014, 30.3: 591.

SMOLENSKY, Michael H., et al. Sleep disorders, medical conditions, and road accident risk. Accident Analysis & Prevention, 2011, 43.2: 533-548.

MITLER, Merrill M.; DEMENT, William C.; DINGES, David F. Sleep medicine, public policy, and public health. Principles and practice of sleep medicine, 2000, 2.4: 453-462.

KOTECHA, Bhik. Surgical approaches to the management of sleep-disordered breathing. Oxford Handbook of Sleep Medicine, 2022, 11.

ROSEKIND, Mark R., et al. Crew factors in flight operations X: Alertness management in flight operations education module. NASA Technical Memorandum, 2001, 211385.

ARIAS, M. A., et al. Sleep and respiratory neurobiology. metabolism, 2006, 166: 1418-1419.

BONSIGNORE, Maria R., et al. European Respiratory Society statement on sleep apnoea, sleepiness and driving risk. European respiratory journal, 2021, 57.2.

BONSIGNORE, Maria R., et al. European Respiratory Society statement on sleep apnoea, sleepiness and driving risk. European respiratory journal, 2021, 57.2.

CZEISLER, Charles A. Medical and genetic differences in the adverse impact of sleep loss on performance: ethical considerations for the medical profession. Transactions of the American Clinical and Climatological Association, 2009, 120: 249.