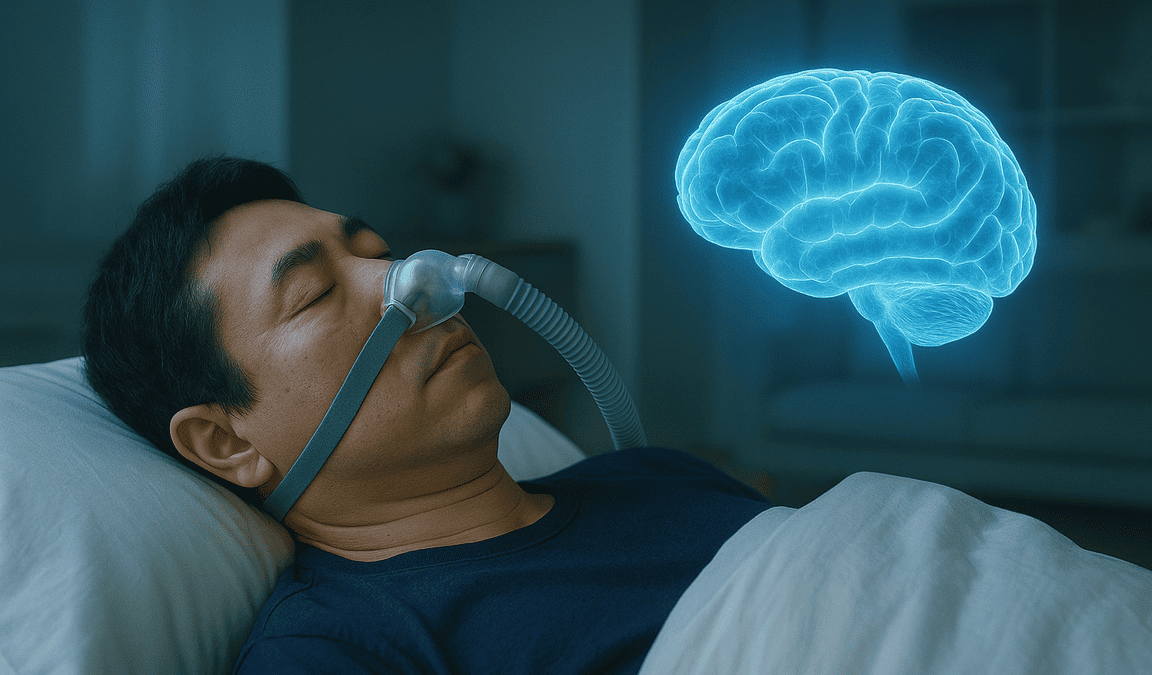

「いびきがうるさいと言われる」「日中、猛烈な眠気に襲われることがある」。このような症状に心当たりはありませんか。もしかすると、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。

この病気は、単なる睡眠の問題だけでなく、放置すると気づかないうちに脳へ深刻なダメージを与え、記憶力や集中力の低下、さらには認知症のリスクを高める可能性があります。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群がなぜ脳にダメージを与えるのか、その危険な関係性について、医師の視点から詳しく解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)への基本的な理解

睡眠時無呼吸症候群の定義と主な症状

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)とは、睡眠中に呼吸が一時的に止まる(無呼吸)、または浅くなる(低呼吸)状態を繰り返す病気です。

医学的には、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上、または7時間の睡眠中に30回以上ある状態を指します。この状態が続くと、体内に十分な酸素を取り込めなくなり、様々な健康問題を引き起こします。

多くの場合、大きないびきを伴い、日中の強い眠気や倦怠感が特徴的な症状として現れます。

睡眠時無呼吸症候群の代表的な症状

| 睡眠中の症状 | 日中の症状 |

|---|---|

| 大きないびき | 強い眠気、居眠り |

| 呼吸が止まる、乱れる | 倦怠感、疲労感 |

| 何度も目が覚める(中途覚醒) | 集中力・記憶力の低下 |

| 寝汗をかく | 起床時の頭痛 |

なぜ睡眠中に呼吸が止まるのか

睡眠時無呼吸症候群の多くは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」と呼ばれるタイプです。

これは、睡眠中に喉の筋肉が緩み、舌や軟口蓋(上あごの奥の柔らかい部分)が気道に落ち込んで空気の通り道を塞いでしまうことで発生します。

肥満による首周りの脂肪沈着、扁桃腺の肥大、あごが小さいといった骨格的な特徴などが原因となります。

空気が通ろうとする狭い気道を振動させるため、大きないびきが発生し、完全に塞がれると無呼吸状態に陥ります。

自分は大丈夫?簡単なセルフチェック

ご自身の睡眠の状態や日中の体調について、当てはまるものがないか確認してみましょう。以下の項目に複数当てはまる場合、睡眠時無呼吸症候群の可能性があります。専門医への相談をお勧めします。

- 家族やパートナーから、いびきや呼吸の停止を指摘された

- 朝起きた時に頭が痛い、熟睡感がない

- 日中、会議中や運転中などに強い眠気を感じる

- 集中力や記憶力が落ちたと感じる

- 夜中に何度もトイレに起きる

睡眠時無呼吸症候群が脳にダメージを与える仕組み

深刻な低酸素血症(血中の酸素不足)

睡眠中に呼吸が止まると、体内に取り込まれる酸素の量が著しく減少します。この状態を「低酸素血症」と呼びます。

特に脳は、体内で最も多くの酸素を消費する臓器であり、酸素不足に対して非常に脆弱です。低酸素状態が毎晩のように繰り返されることで、脳細胞は少しずつダメージを受け、その機能が低下していきます。

これは、脳にとって深刻なストレスとなり、長期的には様々な障害を引き起こす原因となります。

断続的な覚醒反応と睡眠の質の低下

呼吸が止まり血中の酸素濃度が低下すると、脳は生命の危機を察知し、体を覚醒させて呼吸を再開させようとします。この覚醒は非常に短いため、本人が目覚めたと認識することはほとんどありません。

しかし、この「微小覚醒」が一晩に何十回、何百回と繰り返されることで、深い睡眠の段階に入れなくなります。

その結果、睡眠による脳の休息や情報整理が十分に行われず、睡眠の質が極端に低下します。このことが、脳の疲労蓄積につながります。

脳にダメージが及ぶ主な要因

| 要因 | 脳への影響 | 結果 |

|---|---|---|

| 間欠的低酸素血症 | 脳細胞への直接的なストレス・損傷 | 認知機能の低下 |

| 睡眠の断片化 | 脳の休息・修復機能の阻害 | 疲労蓄積・記憶障害 |

| 交感神経の亢進 | 脳血管への負担増加・血圧上昇 | 脳卒中リスクの増大 |

交感神経の過剰な興奮とその影響

無呼吸による低酸素状態は、体を緊急事態と判断させ、自律神経のうち活動や興奮を司る「交感神経」を活発にします。これにより、心拍数や血圧が上昇します。

本来、睡眠中は心身を休めるために副交感神経が優位になるべき時間帯です。しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんの体内では、睡眠中にもかかわらず交感神経が興奮し続けている状態になります。

この状態は、脳の血管に大きな負担をかけ、高血圧や脳卒中といった深刻な病気のリスクを高めます。

放置は危険!脳に現れる具体的な症状とリスク

日中の強い眠気と集中力の低下

睡眠の質が著しく低下するため、日中に強い眠気や倦怠感が生じます。これは、睡眠時無呼吸症候群の最も代表的な症状の一つです。単なる寝不足とは異なり、仕事や学習の効率を著しく低下させます。

特に、運転中や危険な作業中に突然の眠気に襲われると、重大な事故につながる危険性もあり、社会生活に大きな支障をきたします。集中力が続かないため、単純なミスが増えることもあります。

日常生活におけるパフォーマンス低下の例

| 場面 | 具体的な影響 |

|---|---|

| 仕事・学業 | 会議中の居眠り、単純な計算ミス、アイデアが出ない |

| 自動車の運転 | 注意散漫、反応の遅れ、居眠り運転による事故 |

| 家庭生活 | 会話に集中できない、家事の段取りが悪くなる |

記憶力の低下や注意散漫

睡眠は、日中に得た情報を整理し、記憶として定着させるために重要な役割を果たします。睡眠が断片化すると、この記憶の整理・定着の働きが十分に行われなくなります。

その結果、「物忘れが多くなった」「新しいことを覚えられない」といった記憶力の低下を自覚することがあります。

また、注意力が散漫になり、一つのことに集中し続けるのが難しくなるなど、認知機能全般に影響が及びます。

感情のコントロールが難しくなる

慢性的な睡眠不足と脳へのストレスは、精神状態にも影響を及ぼします。理由もなくイライラしたり、気分が落ち込んだり、不安感が強くなったりすることがあります。

これらの症状は、うつ病や不安障害の発症と関連があることも指摘されています。睡眠時無呼吸症候群の治療を行うことで、これらの精神的な症状が改善するケースも少なくありません。

気分の波が激しいと感じる場合、その背景に睡眠の問題が隠れている可能性も考えましょう。

睡眠時無呼吸症候群と認知症の深刻な関係

脳の老廃物除去を妨げる睡眠の断片化

近年の研究で、深い睡眠中には脳内の老廃物を洗い流す重要な働きがあることがわかってきました。

特に、アルツハイマー型認知症の原因物質とされる「アミロイドβ」などのタンパク質は、この時間帯に効率的に排出されます。

睡眠時無呼吸症候群によって睡眠が断片化し、深い睡眠が妨げられると、この老廃物の排出システムが正常に機能しなくなります。

その結果、アミロイドβが脳内に蓄積しやすくなり、認知症の発症リスクを高める一因となると考えられています。

低酸素状態が引き起こす脳細胞へのダメージ

慢性的な低酸素状態は、脳の神経細胞に直接的なダメージを与え、細胞死を招くことがあります。特に、記憶を司る「海馬」という領域は、低酸素に弱いことが知られています。

睡眠時無呼吸症候群を長期間放置すると、この海馬が萎縮する可能性があるという研究報告もあります。

海馬の機能が低下することは、アルツハイマー型認知症に特徴的な記憶障害に直結するため、非常に深刻な問題です。

認知症発症リスクに関する研究データ

| 研究対象 | 結果 |

|---|---|

| 高齢の女性(睡眠呼吸障害あり) | 軽度認知障害または認知症を発症するリスクが約1.8倍に上昇 |

| 中等症~重症のSAS患者 | 健常者と比較して、脳の白質に異常が見られる割合が高い |

研究データが示す認知症発症リスクの上昇

これまでの様々な研究により、睡眠時無呼吸症候群が認知症、特にアルツハイマー型認知症や血管性認知症の発症リスクを高めることが示唆されています。

ある研究では、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、そうでない人と比較して、認知症を発症する年齢が早いという報告もあります。

これらのことから、いびきや無呼吸を指摘された場合は、将来の認知機能低下を防ぐためにも、早期に検査・治療を受けることが極めて重要です。

脳へのダメージだけではない 全身に及ぶ合併症

高血圧や心疾患のリスク

睡眠中の低酸素状態と交感神経の興奮は、心臓や血管に大きな負担をかけます。夜間の血圧が下がらず、早朝高血圧を引き起こすことも少なくありません。

このような状態が続くと、血管が硬くなる動脈硬化が進行し、高血圧が慢性化します。治療を受けていない睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、高血圧を発症するリスクが健常者の約2倍になるとも言われています。

さらに、不整脈、狭心症、心筋梗塞といった命に関わる心疾患のリスクも高まります。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)の引き金に

高血圧や動脈硬化は、脳の血管にも深刻な影響を及ぼします。血管が詰まる「脳梗塞」や、血管が破れる「脳出血」といった脳卒中は、睡眠時無呼吸症候群の重要な合併症の一つです。

特に、夜間から早朝にかけて脳卒中が発症しやすいことが知られており、睡眠中の無呼吸や血圧の急上昇がその引き金になっていると考えられています。

脳卒中は、命の危険があるだけでなく、重い後遺症を残す可能性のある恐ろしい病気です。

睡眠時無呼吸症候群が引き起こす主な生活習慣病

| 合併症 | 主な原因・関連性 |

|---|---|

| 高血圧 | 交感神経の興奮、血管への負担増加 |

| 糖尿病 | インスリンの働きが悪くなる(インスリン抵抗性) |

| 脂質異常症 | ホルモンバランスの乱れによる脂質代謝の異常 |

生活習慣病(糖尿病など)との関連

睡眠時無呼吸症候群は、糖尿病とも深い関係があります。低酸素状態や交感神経の緊張は、血糖値を下げるホルモンであるインスリンの効きを悪くする(インスリン抵抗性)ことが分かっています。

このことが、血糖コントロールを困難にし、2型糖尿病の発症や悪化につながります。

すでに糖尿病の治療を受けている方で、血糖コントロールがうまくいかない場合、睡眠時無呼吸症候群が隠れている可能性も考慮する必要があります。

専門クリニックで行う検査と診断の流れ

まずは簡易検査から 自宅でできるスクリーニング

睡眠時無呼吸症候群が疑われる場合、まずは自宅で行える簡易検査(ポータブルスリープモニター)を実施することが一般的です。

手の指や鼻の下にセンサーを取り付け、普段通りに眠るだけで、睡眠中の呼吸の状態や血中の酸素濃度などを測定できます。

この検査により、睡眠時無呼吸症候群の可能性やおおよその重症度を把握することが可能です。体への負担が少なく、手軽に行えるのが大きな利点です。

精密検査(PSG検査)でわかること

簡易検査で中等症以上の無呼吸が疑われる場合や、より詳細な評価が必要な場合には、精密検査である終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査を行います。

この検査は、通常、医療機関に一泊入院して行います。脳波、眼球運動、心電図、筋電図、呼吸、血中酸素飽和度など、非常に多くの項目を同時に測定し、睡眠の質と量を詳細に評価します。

この検査結果によって、正確な診断と重症度の判定を行います。

各検査方法の比較

| 検査項目 | 簡易検査 | 精密検査(PSG検査) |

|---|---|---|

| 実施場所 | 自宅 | 医療機関(入院) |

| 主な測定項目 | 呼吸、酸素飽和度、いびき音など | 脳波、呼吸、心電図など多数 |

| 目的 | スクリーニング(疑いの有無) | 確定診断、重症度判定 |

診断基準と重症度の判定

検査の結果、1時間あたりの無呼吸・低呼吸の回数(AHI:Apnea Hypopnea Index)を算出します。このAHIの値によって、重症度が判定されます。

- 正常 AHIが5回未満

- 軽症 AHIが5回以上15回未満

- 中等症 AHIが15回以上30回未満

- 重症 AHIが30回以上

この重症度や日中の症状などを総合的に判断し、患者さん一人ひとりに合った治療方針を決定します。

脳へのダメージを防ぐための治療法

CPAP(シーパップ)療法による根本的な改善

中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に対して、現在最も効果的とされている標準的な治療法がCPAP(持続陽圧呼吸)療法です。

これは、鼻に装着したマスクから一定の圧力をかけた空気を送り込み、気道が塞がらないようにする装置です。睡眠中の無呼吸やいびきを防ぎ、血中の酸素濃度を正常に保つことができます。

CPAP療法により、睡眠の質が劇的に改善し、日中の眠気や倦怠感が解消されるだけでなく、脳や全身への負担を軽減し、合併症のリスクを低下させます。

CPAP療法の主な効果

| 改善が期待できること | 長期的なメリット |

|---|---|

| 無呼吸・いびきの消失 | 高血圧・心疾患リスクの低下 |

| 日中の眠気の解消 | 脳卒中リスクの低下 |

| 睡眠の質の向上 | 認知機能低下の予防 |

マウスピース(口腔内装置)を用いた治療

軽症から中等症の患者さんには、マウスピース(口腔内装置)を用いた治療も選択肢となります。これは、下あごを少し前に突き出させた状態で固定する装置で、睡眠中に歯科で作成します。

この装置を装着することで、気道が広がり、呼吸がしやすくなります。CPAP療法のような装置が不要で、持ち運びが便利なため、旅行や出張が多い方にも適しています。

ただし、重症の患者さんや、あごの関節に問題がある方には適用できない場合があります。

生活習慣の改善も重要な治療の一環

CPAP療法やマウスピースと並行して、生活習慣の改善に取り組むことも治療において大変重要です。特に肥満は睡眠時無呼吸症候群の大きな原因となるため、減量が最も効果的な対策の一つです。

また、アルコールは喉の筋肉を弛緩させ、症状を悪化させるため、就寝前の飲酒は控えるべきです。睡眠薬の中にも同様の作用を持つものがあるため、使用している場合は主治医に相談が必要です。

- 適度な運動

- バランスの取れた食事

- 減量

- 就寝前のアルコールを控える

- 禁煙

よくある質問

- QCPAP治療はいつまで続ける必要がありますか?

- A

CPAP療法は、睡眠時無呼吸症候群を根治させるものではなく、あくまで対症療法です。装置を使用している間だけ、無呼吸を防ぐことができます。

そのため、基本的には継続的な使用が必要です。ただし、減量によって無呼吸の状態が大幅に改善し、CPAP療法が不要になるケースもあります。

治療を自己判断で中断せず、定期的に医師の診察を受け、相談しながら進めていくことが大切です。

- Q肥満でない人も睡眠時無呼吸症候群になりますか?

- A

はい、なります。肥満は大きなリスク要因ですが、日本人を含むアジア人は、欧米人と比較して骨格的にあごが小さく、気道が狭い傾向があります。

そのため、痩せ型や標準体型の方でも、骨格的な特徴や加齢による筋肉の衰えなどが原因で発症することがあります。

「太っていないから大丈夫」と自己判断せず、いびきや日中の眠気などの症状があれば、一度専門医に相談することをお勧めします。

- Q治療を始めたらすぐに効果は現れますか?

- A

多くの場合、CPAP療法を開始した初日から、いびきや無呼吸が減少し、翌朝の目覚めが良くなるなど、効果を実感できます。

日中の強い眠気も、数日から数週間で改善が見られることがほとんどです。ただし、効果の現れ方には個人差があります。また、最初はマスクの装着感に慣れが必要な場合もあります。

違和感がある場合は、マスクの種類を調整することも可能ですので、遠慮なく医師やスタッフに相談してください。