睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、CPAP(シーパップ)療法を始めるにあたり、「治療機器はレンタルと購入、どちらが良いのだろう?」と悩んでいませんか。

毎月の費用、保険適用の有無、長期的なコストなどお金のことはもちろん、それぞれのメリット・デメリットをしっかり比較して自分に合った方法を選びたいものです。

この記事ではCPAP治療の基本からレンタルと購入の費用、保険適用の条件、そしてそれぞれの長所・短所までを徹底的に比較・解説します。

後悔のない選択をするために、ぜひ参考にしてください。

CPAP療法とは?睡眠時無呼吸症候群の標準治療

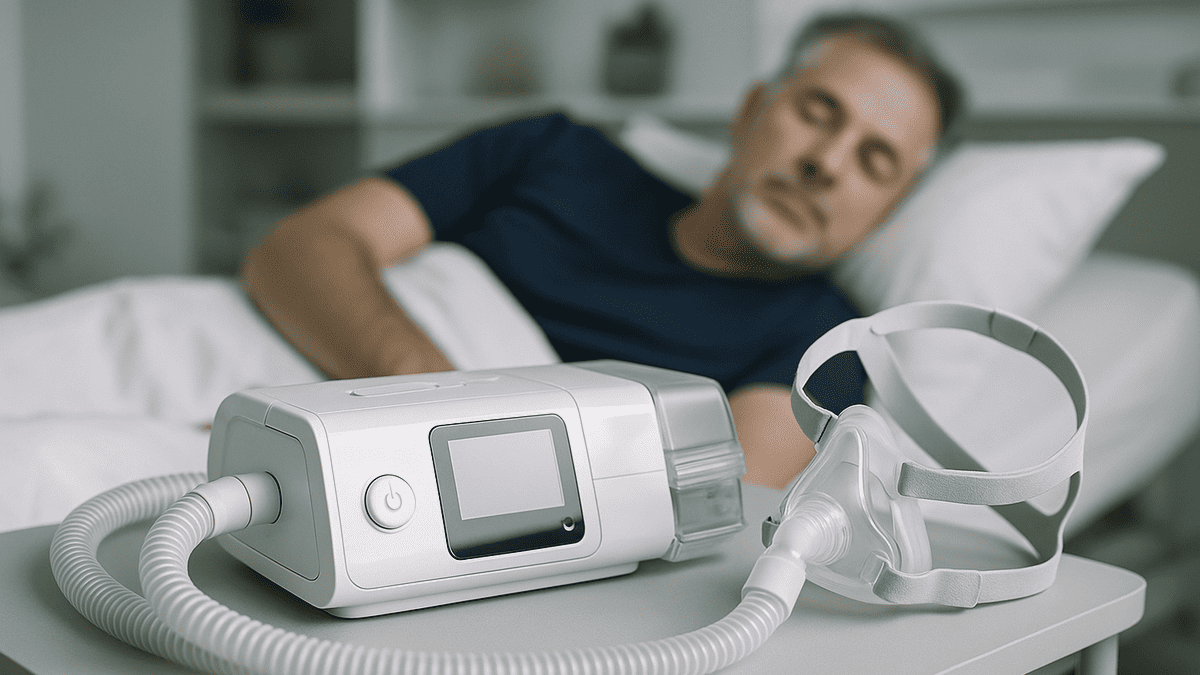

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure:経鼻的持続陽圧呼吸療法)は、睡眠時無呼吸症候群の治療法として世界で最も普及している標準的な治療法です。

CPAPの基本的な仕組み

CPAPは鼻に装着したマスクから、一定の圧力をかけた空気を気道に送り込むことで睡眠中に喉が塞がってしまうのを防ぐ治療法です。

物理的に気道を広げ続けることでいびきや無呼吸を解消し、睡眠中の呼吸を正常に保ちます。

なぜCPAP治療が必要なのか

睡眠時無呼吸症候群を放置すると深刻な睡眠不足による日中の強い眠気や集中力低下だけでなく、高血圧や心臓病、脳卒中といった命に関わる生活習慣病のリスクを著しく高めます。

CPAP治療はこれらのリスクを軽減し、健康な生活を取り戻すために重要な役割を果たします。

治療で期待できる効果

CPAP治療を継続することで睡眠の質が劇的に改善し、様々な効果が期待できます。

CPAP治療による主な改善効果

| 分類 | 具体的な効果 |

|---|---|

| 睡眠の質の改善 | いびき・無呼吸の消失、熟睡感の回復 |

| 日中の症状改善 | 眠気、倦怠感、集中力低下の改善 |

| 生活習慣病リスクの低下 | 高血圧の改善、心血管イベントの予防 |

CPAP機器の入手方法「レンタル」と「購入」

CPAP治療で使う機器を入手するには、「レンタル」と「購入」の二つの方法があります。日本では保険適用となるレンタルが主流です。

主流は保険適用の「レンタル」

CPAP療法は一定の基準を満たせば健康保険が適用されます。保険診療の場合、治療機器は医療機関を通して専門業者からレンタルするのが一般的です。

毎月定額のレンタル料を支払うことで機器のメンテナンスや消耗品の供給、使用状況のデータ管理などのサポートを受けられます。

全額自己負担の「購入」という選択肢

保険適用の基準を満たさない場合や、毎月の通院が難しいなどの理由で機器を自費で購入することも可能です。

この場合、初期費用は高額になりますが、月々の支払いは発生しません。ただし、機器のメンテナンスやマスクなどの消耗品の購入は、すべて自己責任・自己負担となります。

どちらを選ぶべきかの基本的な考え方

特別な事情がない限り、まずは保険適用でのレンタルから始めるのが一般的です。治療効果やマスクの相性などを確認しながら安心して治療を継続できます。

購入は長期的な視点やライフスタイルを考慮した上で、慎重に検討する選択肢と言えるでしょう。

【費用で比較】レンタルと購入の自己負担額

多くの方が最も気になるのが費用面です。レンタルと購入、それぞれどのくらいの費用がかかるのかを見ていきましょう。

レンタルの月額費用(保険適用3割負担の場合)

保険適用でCPAP療法を行う場合、毎月の自己負担額は診察料と機器のレンタル料を合わせて、3割負担の方で約4,500円程度となります。

これは、CPAP治療を続ける限り毎月発生する費用になります。

保険診療での月額費用の目安(3割負担)

| 項目 | 費用(月額) |

|---|---|

| 診察料 | 約1,500円 |

| 在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料 | 約3,000円 |

| 合計 | 約4,500円 |

購入にかかる初期費用(全額自己負担)

CPAP機器を購入する場合、保険は適用されないため全額自己負担となります。

機器の性能や種類によって価格は異なりますが、一般的には15万円から40万円程度の初期費用が必要です。

長期的なトータルコストの考え方

例えば、月額4,500円のレンタルを5年間続けると、トータルコストは約27万円になります。

一方、20万円の機器を購入した場合、5年間のコストは初期費用の20万円と消耗品代になります。

どちらがお得かは、治療期間や消耗品の購入頻度によって変わってきます。

レンタルのメリット・デメリット

保険適用のレンタルは多くのメリットがある一方で、いくつかの制約も存在します。

メリット:定期的なメンテナンスとサポート

レンタルの一番のメリットは手厚いサポートが受けられることです。

機器の定期的なメンテナンスや故障時の無償交換、使用状況のデータ解析など、専門業者が一貫してサポートしてくれます。安心して治療に専念できる環境が整っています。

メリット:常に自分に合った機器を使える

治療を続ける中で、より新しい機能を持つ機器が登場したり、自分に合うマスクが変わったりすることがあります。

レンタルの場合、医師の判断のもとで、その時々の状態に合わせて機器やマスクを変更しやすいという利点があります。

レンタルの主なメリット

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 費用の平準化 | 高額な初期費用が不要で、月々の支払いが一定 |

| 充実したサポート | メンテナンス、故障時対応、データ管理など |

| 柔軟性 | 治療状況に合わせて機器やマスクを変更しやすい |

デメリット:毎月の通院が必要

保険適用でCPAP療法を続けるためには、月に一度必ず医療機関を受診し、医師の診察を受ける必要があります。

忙しい方にとっては、この毎月の通院が負担になる場合があります。

購入のメリット・デメリット

購入は特定のライフスタイルを持つ方にとっては魅力的な選択肢となり得ます。

メリット:毎月の通院義務からの解放

機器を購入する最大のメリットは保険診療の縛りである毎月の定期受診義務がなくなることです。

海外出張が多い方や、多忙で定期的な通院が困難な方にとっては大きな利点となります。

メリット:長期的なコストを抑えられる可能性

前述の通り、長期間(例えば5年以上)治療を続ける場合、トータルコストはレンタルよりも安くなる可能性があります。

ただし、これは故障がなく、消耗品を適切に管理できた場合の計算です。

購入の主なメリット

| メリット | 具体的な内容 |

|---|---|

| 通院の自由度 | 保険診療の月1回の受診義務がなくなる |

| 長期的コスト | 治療期間によっては総額を抑えられる可能性がある |

デメリット:初期費用が高額

やはり最大の障壁は十数万円以上かかる高額な初期費用です。一括での支払いが困難な場合も少なくありません。

デメリット:メンテナンスや消耗品は自己責任

購入後は機器のメンテナンスやマスク、チューブなどの消耗品の管理・購入はすべて自己責任・自己負担となります。故障した場合の修理費や買い替え費用も自分で負担しなくてはなりません。

また、治療効果を客観的に評価するためのデータ管理も自分で行う必要があります。

保険適用でレンタルするための条件

CPAP療法を保険適用で受けるためには、いくつかの条件を満たす必要があります。

睡眠時無呼吸症候群の確定診断

まず、専門の医療機関で終夜睡眠ポリグラフィー(PSG)検査などの精密検査を受け、睡眠時無呼吸症候群であるという確定診断が必要です。

AHI(無呼吸低呼吸指数)の基準値

精密検査の結果、AHI(1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数)が20回以上であることが、保険適用の基準となります。

AHIによる重症度分類

| 重症度 | AHI(回/時間) | 保険適用の可否 |

|---|---|---|

| 軽症 | 5以上20未満 | 原則として対象外 |

| 中等症~重症 | 20以上 | 対象となる |

毎月の定期的な外来受診

保険診療を継続するためには月に一度、治療を行っている医療機関を受診し、医師による対面での診察を受けることが義務付けられています。

この診察で、治療効果や副作用の有無などを確認します。

よくある質問(Q&A)

最後に、CPAP療法に関して患者さんからよく寄せられる質問にお答えします。

- QCPAPの機械音はうるさくないですか?

- A

昔の機器に比べて現在のCPAPは非常に静かになっています。

ほとんどの方はすぐに慣れますが、音が気になる場合は機器の種類や設定を見直すことで改善できることもありますので、医師に相談してください。

- Q旅行や出張に持っていけますか?

- A

はい、持っていけます。

多くのCPAP機器は持ち運び可能なサイズで、専用のキャリーバッグも付属しています。

海外で使用する場合は変圧器やコンセントの変換プラグが必要になることがありますので、事前に確認しましょう。

飛行機に乗る際は医療機器として手荷物で機内に持ち込むことをお勧めします。

- Q途中でレンタルから購入に切り替えられますか?

- A

はい、可能です。

レンタルで治療を開始し、治療の継続性や自分に合った機器が定まった段階で自費での購入に切り替える方もいらっしゃいます。

その際は、かかりつけの医師とよく相談してください。

- Qマスクが合わない場合はどうすれば良いですか?

- A

マスクのフィッティングはCPAP治療の成功を左右する重要な要素です。空気が漏れたり、顔に跡がついたり、痛みを感じたりする場合は、我慢せずにすぐに医療スタッフに相談してください。

鼻を覆うタイプ、鼻の穴に差し込むタイプ、顔全体を覆うタイプなど、様々な種類のマスクがあります。あなたに合ったマスクが必ず見つかります。

以上

参考にした論文

SEINO, Yoshihiko, et al. Clinical efficacy and cost-benefit analysis of nocturnal home oxygen therapy in patients with central sleep apnea caused by chronic heart failure. Circulation Journal, 2007, 71.11: 1738-1743.

TANAKA, Nobuaki, et al. Impact of long‐term CPAP adherence on recurrence after atrial fibrillation ablation in patients with severe sleep apnea. Journal of the American Heart Association, 2025, 14.10: e038742.

KIDO, Keisuke; TACHIBANA, Naoko. The new procedure for manual CPAP titration: the afternoon CPAP titration (aPT). The Journal of Medical Investigation, 2021, 68.1.2: 170-174.

KOBAYASHI, M. ECONOMIC EVALUATION OF OSELTAMIVIR FOR INFLUENZA PATIENTS IN JAPAN. Value in Health, 2001, 4.2: 132-132.

WORLD HEALTH ORGANIZATION, et al. Technical Specifications for Oxygen Concentrators: WHO Medical Device Technical Series. World Health Organization, 2016.

SAWUNYAVISUTH, Bundit, et al. Barriers of continuous positive airway pressure machine purchasing in older adults with obstructive sleep apnea. Scientific Reports, 2025, 15.1: 21074.

MCDAID, C., et al. Continuous positive airway pressure devices for the treatment of obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome: a systematic review and economic analysis. Health Technology Assessment, 2009, 13.4: 1-146.

ROSEN, Jessica, et al. Global Perspective of CPAP Adherence. In: CPAP Adherence: Factors and Perspectives. Cham: Springer International Publishing, 2022. p. 373-381.

AMBROSINO, Nicolino, et al. Tele-monitoring of ventilator-dependent patients: a European Respiratory Society Statement. European Respiratory Journal, 2016, 48.3: 648-663.

HANSEN-FLASCHEN, John; ACKRIVO, Jason. Practical guide to management of long-term noninvasive ventilation for adults with chronic neuromuscular disease. Respiratory Care, 2023, 68.8: 1123-1157.