クループ症候群とは呼吸器疾患の一種で、主に小児が罹患するウイルス性の疾患です。

夜間に特徴的な症状を突然発症するのが特徴的です。

呼吸困難を伴う場合も多く、重症化すると入院が必要となることがあります。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

クループ症候群にみられる病型とその原因について

クループ症候群にはいくつかの病型が存在し、その原因と発症機序は多岐にわたります。

ウイルス性クループ(Viral croup)

クループ症候群の最も一般的な病型はウイルス性クループ(Viral croup)です。

呼吸器ウイルスが上気道の粘膜に感染し、炎症反応を引き起こすことで喉頭や気管の狭窄が生じます。

特に喉頭部の粘膜下浮腫が特徴的な所見です。

ウイルス性クループの原因となるウイルスは以下の通りです。

| ウイルス | 頻度 |

| パラインフルエンザウイルス | 最も多い |

| RSウイルス | 次に多い |

| アデノウイルス | まれ |

| ヒトメタニューモウイルス | まれ |

痙性クループ

痙性クループはウイルス感染後に遅発性に発症する病型です。

ウイルス感染により気道の過敏性が亢進し、喉頭の痙攣が誘発されると考えられています。

アレルギー素因や神経学的異常との関連が指摘されていますが、詳細な発症機序は不明です。

急性喉頭蓋炎

急性喉頭蓋炎は主に成人に見られる病型で、以下のような細菌感染が原因となります。

- 溶血性連鎖球菌

- ブドウ球菌

- 肺炎球菌

- インフルエンザ菌

喉頭蓋に限局した炎症により喉頭蓋の腫脹や膿瘍形成が生じます。

重症化すると喉頭蓋の閉塞により呼吸困難を来たすことがあります。

細菌性気管炎

細菌性気管炎はウイルス感染後の二次感染として発症することが多いです。

黄色ブドウ球菌や肺炎球菌などの細菌が気管粘膜に感染し、化膿性の炎症を引き起こします。

以下に記す一般的な症状に加えて膿性痰の症状もあらわれます。

重症化すると気管支炎や肺炎を合併することがあります。

| 原因細菌 | 特徴 |

| 黄色ブドウ球菌 | 重症化しやすい |

| 肺炎球菌 | 高齢者に多い |

ジフテリア

ジフテリアはジフテリア菌の感染により発症する病型です。

ジフテリア菌が産生する外毒素により上気道粘膜の壊死と偽膜形成が生じます。

ワクチンで予防可能な疾患ですが、発症した際は致死率が高いため注意が必要です。

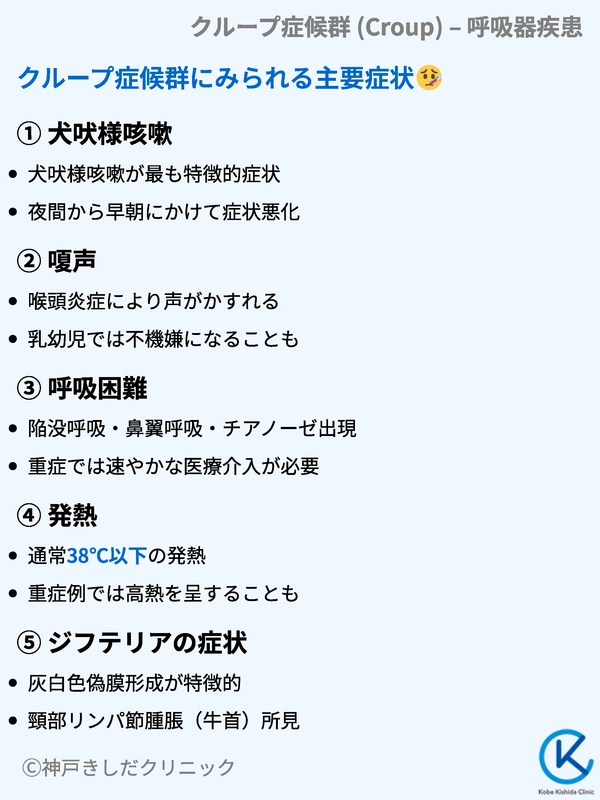

クループ症候群にみられる主要症状について

クループ症候群は上気道の炎症により特徴的な症状を呈する疾患です。

犬吠様咳嗽

クループ症候群の最も特徴的な症状は犬吠様咳嗽です。

喉頭や気管の狭窄により吸気時に高調な喘鳴音を伴う咳嗽が出現します。

夜間から早朝にかけて症状が悪化することが多いのも特徴です。

| 症状 | 特徴 |

| 犬吠様咳嗽 | 吸気時の高調な喘鳴音を伴う咳嗽 |

| 夜間・早朝の悪化 | 夜間から早朝にかけて症状が悪化しやすい |

嗄声

クループ症候群では喉頭の炎症により嗄声を呈することがあります。

声がかすれたり出にくくなったりすることがあり、特に乳幼児では不機嫌になることもあります。

呼吸困難

重症のクループ症候群では上気道の狭窄が進行し、呼吸困難を来たすことがあります。

陥没呼吸、鼻翼呼吸、チアノーゼなどの症状が出現し、速やかな医療介入が必要となります。

| 重症度 | 症状 |

| 軽症 | 犬吠様咳嗽、嗄声 |

| 中等症 | 陥没呼吸、鼻翼呼吸 |

| 重症 | チアノーゼ、意識障害 |

発熱

クループ症候群ではウイルス感染に伴う発熱を認めることがあります。

通常は38℃以下の発熱ですが、重症例では高熱を呈することもあります。

ジフテリアの症状

ジフテリアは重症化のリスクが高く、以下のような特徴的な症状がでます。

- 発熱、全身倦怠感

- 咽頭痛、嚥下痛

- 灰白色の偽膜形成

- 頸部リンパ節腫脹(牛首)

クループ症候群の診察と診断における注意点について

クループ症候群の診断には症状と身体所見、検査結果を総合的に判断し、重症度評価と合併症の有無を確認することが重要です。

問診と身体診察

クループ症候群が疑われる患者さんには以下のような問診と身体診察が行われます。

- 犬吠様咳嗽、吸気性喘鳴、嗄声などの特徴的な症状の有無と程度

- 発熱、咽頭痛、鼻汁などの随伴症状の確認

- 呼吸困難の有無と程度(陥没呼吸、鼻翼呼吸、チアノーゼなど)

- 咽頭の発赤、扁桃の腫大、喉頭蓋の腫脹などの所見

- 頸部リンパ節腫脹の有無

| 所見 | 評価項目 |

| 犬吠様咳嗽、吸気性喘鳴 | クループ症候群の可能性 |

| 呼吸困難の程度 | 重症度の判定 |

画像検査

クループ症候群の診断には以下のような画像検査が用いられることがあります。

| 頸部X線検査 | 喉頭の狭窄や浮腫の評価 |

| 喉頭ファイバースコピー | 喉頭の腫脹や炎症の直接観察 |

血液検査

クループ症候群では以下のような血液検査が診断の補助として行われることがあります。

| 白血球数、CRP | 細菌感染の合併を示唆 |

| ウイルス抗原検査 | 特異的なウイルスの同定 |

鑑別診断

クループ症候群と類似した症状を呈する疾患として、以下のようなものがあります。

- 細気管支炎

- 喘息発作

- 異物吸引

- 喉頭軟化症

特徴的な画像所見について

クループ症候群の診断には特徴的な画像所見から重症度を評価します。

頸部X線検査所見

クループ症候群では頸部X線検査で以下のような所見が認められることがあります。

- 喉頭の狭窄(steeple sign)

- 声門下腔の浮腫

- 喉頭蓋の腫脹

- 気管の狭小化

特に、steeple signと呼ばれる喉頭の狭窄所見はクループ症候群に特徴的な所見の一つです。

ただしX線検査の感度は高くなく、所見がない際でもクループ症候群を否定することはできません。

| 所見 | 頻度 |

| Steeple sign | 50~60% |

| 声門下腔の浮腫 | 30~40% |

| 喉頭蓋の腫脹 | 20~30% |

| 気管の狭小化 | 10~20% |

所見:「前後像(AP view)のX線写真にて、上部気管の先細りを認め、いわゆる“スティープルサイン”を呈しており、臨床状況とあわせて仮性クループ(croup)を示唆する所見である。」

喉頭ファイバースコピー所見

喉頭ファイバースコピーでは以下のような所見が認められることがあります。

- 喉頭粘膜の発赤、腫脹

- 声帯の浮腫

- 喉頭蓋の発赤、腫脹

- 仮性膜の形成(ジフテリアなど)

喉頭ファイバースコピーはX線検査では評価が難しい喉頭の詳細な観察が可能です。

また、気道確保が必要な際には気管挿管の補助としても用いられます。

所見:「クループ症候群の症例。手術介入前の喉頭軟化症の所見。余剰な披裂上部組織が声門を閉塞している様子を認める。」

CT検査所見

クループ症候群ではCT検査が行われることは少ないですが、以下のような所見が認められることがあります。

- 喉頭の狭窄

- 喉頭蓋の腫脹

- 気管壁の肥厚

- 頸部リンパ節腫脹

CT検査は喉頭の狭窄の程度や範囲の評価に有用ですが、被曝のリスクを考慮する必要があります。

| 検査 | 適応 |

| 頸部X線検査 | 初期評価、経過観察 |

| 喉頭ファイバースコピー | 詳細な喉頭の評価、気道確保 |

| CT検査 | 喉頭狭窄の程度や範囲の評価 |

所見:「12歳男児の後咽頭感染症・クループ症候群の症例。

(a) 頸部側面X線にて、後咽頭軟部組織の肥厚を認める(矢印)。

(b) 5日後に施行された造影CT検査の再構成矢状断像にて、辺縁造影を伴う低吸収域を認め、後咽頭膿瘍と一致する所見である(矢印)。」

病型による画像所見の違い

クループ症候群の画像所見は病型によって異なる特徴があります。

- ウイルス性クループ:喉頭の狭窄、声門下腔の浮腫が特徴的

- 急性喉頭蓋炎:喉頭蓋の腫脹、膿瘍形成を認めることがある

- 細菌性気管炎:気管壁の肥厚、気管支壁の不整を認めることがある

- ジフテリア:仮性膜の形成が特徴的

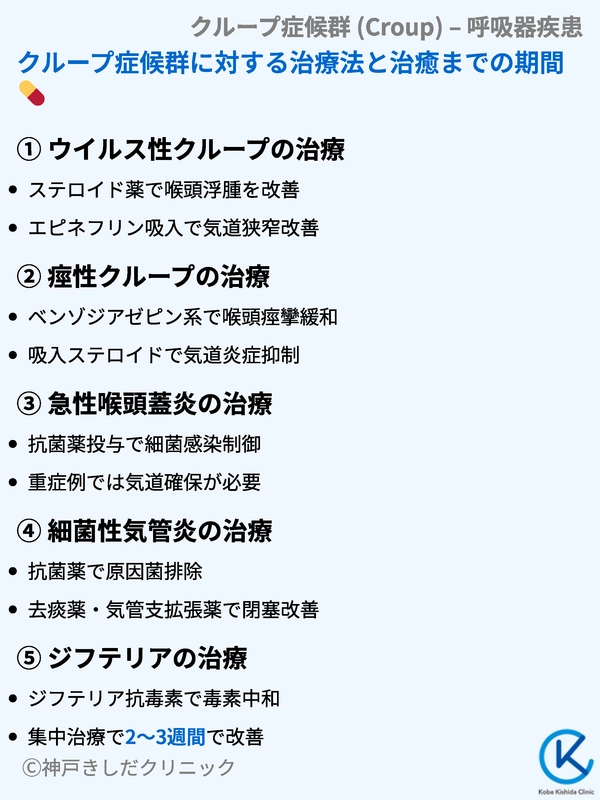

クループ症候群に対する治療法と治癒までの期間について

クループ症候群の治療は病型や重症度に応じて異なりますが、主に対症療法が中心となります。

ウイルス性クループの治療

ウイルス性クループの治療は以下のような対症療法が主体となります。

| 治療法 | 目的 |

| 酸素投与 | 低酸素血症の改善 |

| ステロイド薬 | 喉頭浮腫の改善 |

| エピネフリン吸入 | 気道狭窄の改善 |

| 安静と保湿 | 気道刺激の回避、粘膜の保護 |

これらの治療により症状は数日で改善します。

入院治療を要する可能性もありますが、通常は1週間以内に退院可能です。

痙性クループの治療

痙性クループの治療には以下のような薬剤が用いられることがあります。

| 治療法 | 目的 |

| ベンゾジアゼピン系薬剤 | 喉頭痙攣の緩和 |

| 吸入ステロイド薬 | 気道の炎症を抑制 |

発作時の対症療法と発作予防のための長期管理が重要となります。

急性喉頭蓋炎の治療

急性喉頭蓋炎の治療には以下のような方法が用いられます。

| 治療法 | 目的 |

| 抗菌薬の投与 | 細菌感染の制御 |

| ステロイド薬の投与 | 喉頭浮腫の改善 |

| 外科的ドレナージ | 膿瘍がある際に実施 |

重症例では気道確保のために気管挿管や気管切開が必要となることがあります。

適切な治療により通常は1〜2週間で改善します。

細菌性気管炎の治療

細菌性気管炎の治療には以下のような方法が用いられます。

| 治療法 | 目的 |

| 抗菌薬の投与 | 原因菌を排除 |

| 酸素投与 | 低酸素血症がある際に実施 |

| 去痰薬、気管支拡張薬 | 気道の閉塞を改善 |

合併症がなければ、通常は1〜2週間で改善します。

ただし、気管支炎や肺炎を合併した際は治療期間が長引くことがあります。

| 合併症 | 治療期間 |

| なし | 1〜2週間 |

| 気管支炎 | 2〜3週間 |

| 肺炎 | 3〜4週間 |

ジフテリアの治療

ジフテリアの治療には以下のような方法が用いられます。

| 治療法 | 目的 |

| ジフテリア抗毒素の投与 | 毒素の中和 |

| 抗菌薬の全身投与 | ジフテリア菌を排除 |

| 気道確保 | 気管挿管や気管切開が必要となることがある |

ジフテリアは重篤な疾患であり、集中治療を要する際があります。

適切な治療により通常は2〜3週間で改善しますが、神経障害などの後遺症が残ることがあります。

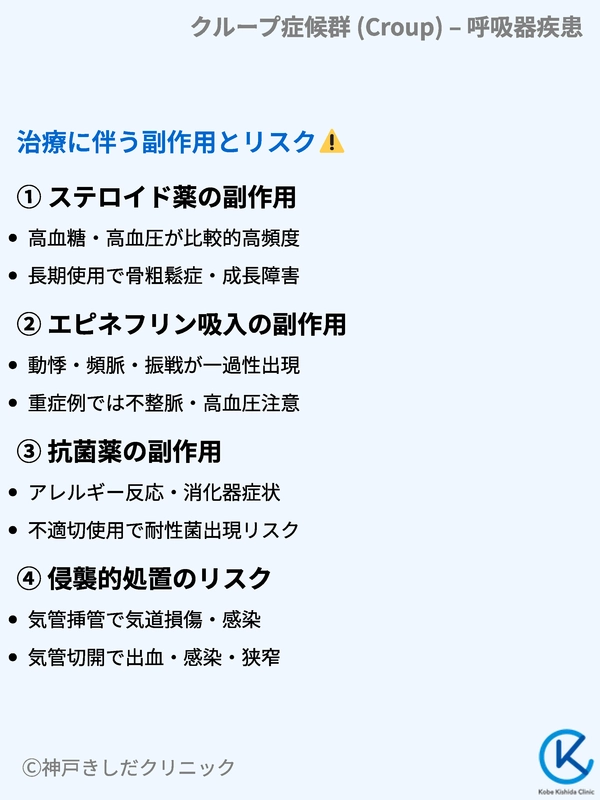

治療に伴う副作用とリスクについて

クループ症候群の治療には病型や重症度に応じて様々な薬剤や処置が用いられますが、これらの治療には副作用やリスクが伴う際があります。

ステロイド薬の副作用

ステロイド薬の短期使用では以下のような副作用が生じる可能性があります。

- 高血糖

- 高血圧

- 精神症状(不眠、多幸感、抑うつなど)

- 消化性潰瘍

- 感染症のリスク増加

長期使用では骨粗鬆症、成長障害、副腎機能不全などの重篤な副作用が懸念されます。

| 副作用 | 頻度 |

| 高血糖 | 比較的高い |

| 高血圧 | 比較的高い |

| 精神症状 | まれ |

| 消化性潰瘍 | まれ |

| 感染症リスク | 比較的高い |

エピネフリン吸入の副作用

エピネフリンの吸入では以下のような副作用が生じることがあります。

- 動悸、頻脈

- 振戦

- 不整脈

- 高血圧

これらの副作用は一過性であることが多いですが、重症例では注意が必要です。

抗菌薬の副作用

急性喉頭蓋炎や細菌性気管炎に使われる抗菌薬の副作用として、以下のようなものが挙げられます。

- アレルギー反応(薬疹、アナフィラキシーなど)

- 消化器症状(悪心、嘔吐、下痢など)

- 肝機能障害

- 腎機能障害

抗菌薬の選択には原因菌の同定と薬剤感受性試験が重要です。

不適切な抗菌薬の使用は副作用のリスクを高めるだけでなく、耐性菌の出現にもつながります。

侵襲的処置のリスク

重症例の処置に対しては以下のような副作用がリスクが伴います。

| 処置 | 主なリスク |

| 気管挿管 | 気道損傷、感染 |

| 気管切開 | 出血、感染、気道狭窄 |

| 外科的ドレナージ | 出血、感染、瘻孔形成 |

クループ症候群における再発の可能性と予防方法ついて

クループ症候群は適切な治療により多くは後遺症なく治癒しますが、一部の患者さんでは再発する可能性があります。

ウイルス性クループの再発

ウイルス性クループの原因となるウイルスは多種多様であり、一度感染しても他のウイルスに対する免疫は獲得できません。

そのため異なるウイルスによる再感染が起こる可能性があります。

また、同じウイルスでも免疫が不十分な際は再発する可能性があります。

| ウイルス | 再発リスク |

| パラインフルエンザウイルス | 比較的高い |

| RSウイルス | 比較的高い |

| その他のウイルス | 不明 |

痙性クループの再発

痙性クループはウイルス感染後に遅発性に発症することがあり、再発する可能性があります。

アレルギー素因や神経学的異常との関連が指摘されており、これらの因子を持つ患者さんでは再発リスクが高くなります。

急性喉頭蓋炎と細菌性気管炎の再発

急性喉頭蓋炎と細菌性気管炎は適切な抗菌薬治療により多くの際再発しません。

ただし、免疫力が低下している患者さんや不適切な抗菌薬の使用により耐性菌が出現した際は再発する可能性もでてきます。

ジフテリアの再発

ジフテリアはワクチンで予防可能な疾患であり、適切なワクチン接種により再発を防ぐことができます。

ただし、ワクチン未接種者や免疫不全者では再感染する可能性があります。

予防策

クループ症候群の再発を防ぐためには以下のような予防策が重要です。

| 予防策 | 対象 |

| 手洗い | ウイルス性クループ、痙性クループ |

| 感染者との接触回避 | ウイルス性クループ、痙性クループ |

| ワクチン接種 | ジフテリア |

| 免疫力の維持 | 全ての病型 |

特にウイルス性クループや痙性クループでは感染予防が重要です。

手洗いの徹底や感染者との接触を避けることでウイルスの伝播を防ぐことができます。

クループ症候群にかかる治療費用について

クループ症候群の治療費は症状の重症度や治療方法によって大きく異なりますが、一般的な費用の目安は以下の通りです。

初診料と再診料

初診料は2,910円~5,410円、再診料は750円~2,660円が相場です。

実際にはこちらに各種加算が追加される事が多いです。

| 項目 | 費用 |

| 初診料 | 2,910円~5,410円 |

| 再診料 | 750円~2,660円 |

検査費と処置費

喉頭ファイバースコピーなどの検査費用は6,000円です。

エピネフリン吸入などの処置費用は528円程度が一般的です。

| 検査・処置 | 費用 |

| 喉頭ファイバースコピー | 6,000円 |

| エピネフリン吸入 (例:超音波ネブライザ+生食液NS 5mL+)ボスミン注1mg) | 240円+100円+188円 =528円 |

入院費

重症例では入院治療が必要となることがあります。

入院期間は通常3日から7日程度ですが、重症例ではさらに長期化する可能性があります。

詳しく説明すると、日本の入院費はDPC(診断群分類包括評価)システムを使用して計算されます。このシステムは、患者の病名や治療内容に基づいて入院費を決定する方法です。以前の「出来高」方式とは異なり、DPCシステムでは多くの診療行為が1日あたりの定額に含まれます。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数」+「出来高計算分」

*医療機関別係数は各医療機関によって異なります。

例えば、患者が28日間入院した場合の計算は以下のようになります。

DPC名: 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 手術なし

日数: 28

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥597,350 +出来高計算分

なお、上記の価格は2025年6月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上