気管支炎は咳や痰、呼吸のしづらさなどを引き起こすため、日常生活に大きな負担を感じる人が多いです。

早い段階で適切な薬を使うこと、そして吸入治療を検討することが改善への近道となることもあります。

ここでは気管支炎とは何か、原因や症状、薬の種類、吸入治療の意義を詳しく説明し、受診の目安や日常生活でのケア方法などをまとめました。

呼吸に違和感や苦しさを覚える方、咳が長引いている方はぜひご覧ください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

気管支炎とは何か?

この章では気管支炎の基本を理解しやすくまとめました。気管支炎は呼吸器に炎症が起こった状態を指し、その原因や症状は多岐にわたります。

医療機関への受診タイミングが分かりにくいこともあるので、疑わしい症状が出たら早めの対策が重要です。

気管支炎の概要

気管支は肺へ酸素を送り込む経路であり、気管支炎ではこの気管支に炎症が生じます。

細菌やウイルス感染、あるいはアレルギーなど発症原因はさまざまです。

咳や痰が長引く場合や呼吸が苦しくなる場合には気管支が何らかの原因で刺激を受けている可能性が高いです。

炎症が持続すると気管支の粘膜が腫れたり分泌物が増えたりして、さらに咳や息苦しさが強まります。

早めに治療を始めることで症状の悪化を防ぎやすくなります。

症状の特徴

気管支炎に特徴的な症状には以下のようなものがあります。

- しつこい咳が続く

- 粘り気のある痰が出やすい

- 胸の奥がヒリヒリした痛みを感じる

- 息苦しさや喘鳴(ぜんめい)を感じる

気管支炎が疑われるケースでは急に咳がひどくなって夜間に眠れないことや、呼吸が浅くなって酸欠感を覚えることもあります。

慢性化すると咳の期間が長引くため生活の質が大きく下がります。

気管支炎を疑うタイミング

気管支炎を疑うタイミングは下記のように咳や痰が長引いたり、体がだるさを感じたりしたときです。

特に発熱や寒気を伴う場合、細菌やウイルスによる感染症を含むさまざまな疾患との区別が必要です。

- 1週間以上にわたる長引く咳

- 痰の色が黄色〜緑色、または血が混じる

- 強い倦怠感や発熱を伴う

自己判断だけで市販薬を使い続けると重大な合併症を招く場合もあるため、何日も症状が続く場合は呼吸器に詳しい医師の診察を検討しましょう。

病院で行う検査の一般的な流れ

気管支炎が疑われる場合、医療機関ではまず視診や聴診で呼吸音を確認します。

その後、咳の症状がどのように続いているかを丁寧に問診し、必要に応じて画像検査や血液検査などを行います。

レントゲン検査では肺や気管支周囲の状態を把握し、肺炎などとの鑑別も行いやすくなります。

気管支炎の判断に用いる代表的な検査

| 検査名 | 特徴 | 主な目的 |

|---|---|---|

| レントゲン検査 | 胸部全体の状態を画像で確認 | 肺炎や肺結核、他疾患との鑑別 |

| 血液検査 | 炎症反応や感染兆候などを数値化 | ウイルス性か細菌性かの把握 |

| 痰の培養検査 | 痰の中の菌やウイルスを特定 | 適切な薬の選択に役立つ |

| 呼吸機能検査 | 肺活量や1秒量など呼吸機能を測定 | 慢性閉塞性肺疾患(COPD)の評価など |

症状の程度や既往歴などに応じて複数の検査を併用することがあります。

検査結果を総合的に判断することで、より正確な治療方針を立てやすくなります。

気管支炎の原因と種類

気管支炎には急性と慢性があり、その原因は細菌からウイルスまで幅広いです。

生活習慣や環境要因が引き金となる場合もあるため日常の中でのケアが大切です。

この章では主な原因と種類、リスク因子について紹介します。

細菌性気管支炎

細菌性の気管支炎は細菌が気管支の粘膜に付着して炎症を引き起こした状態です。

肺炎球菌やインフルエンザ菌などが代表的な原因菌となります。

治療では抗菌薬を使うことが多く、感染経路を断つための対策も必要です。

細菌性の特徴としては高熱や黄色〜緑色の痰が見られることが多く、倦怠感が強い場合もあります。

ただし症状だけで細菌性かウイルス性かを判断するのは難しく、医師の診断が重要です。

ウイルス性気管支炎

気管支炎の多くはウイルスが原因で起こります。

例えばインフルエンザウイルスやRSウイルス、アデノウイルス、ライノウイルスなどが典型例です。

ウイルス性の場合は抗菌薬が効きにくいため、抗ウイルス薬や対症療法が中心となります。

ウイルス性気管支炎では咳が長引く傾向があり、発熱や鼻水、喉の痛みなど他の風邪症状を伴うことが多いです。

家庭内で感染を拡大させないようにマスクの着用や手洗いを徹底するとよいでしょう。

慢性気管支炎と急性気管支炎の違い

急性気管支炎は短期間で症状が出現し、適切な治療を行えば比較的早く回復することがあります。

一方、慢性気管支炎は3か月以上にわたって咳や痰が続く状態を指し、主に喫煙や大気汚染などが関与しています。

慢性化すると気管支のダメージが蓄積し、呼吸困難や肺機能の低下を招く場合があります。

気管支炎の期間による分類

| 種類 | 期間 | 主な原因 | 特徴 |

|---|---|---|---|

| 急性気管支炎 | およそ2〜3週間 | ウイルス・細菌 | 短期的に強い咳と痰が出る |

| 慢性気管支炎 | 3か月以上持続 | 喫煙・大気汚染など | 咳と痰が長期間続き、息切れも起こりやすい |

急性から慢性に移行する前に原因となる生活習慣を見直して早めに治療を行うことが大切です。

リスク因子(喫煙や大気汚染など)

気管支炎の発症リスクを高める要因としては喫煙、大気汚染、粉塵環境、免疫力の低下などが挙げられます。

喫煙者は非喫煙者に比べて慢性気管支炎へ移行する可能性が高く、受動喫煙も含めて注意が必要です。

- 喫煙

- 大気汚染

- 化学物質や粉塵が多い職場環境

- ストレスや疲労による免疫力低下

上記の環境や習慣に心当たりがある場合、なるべく早く対処を行うとともに症状が出たら医師の診察を受けて状況を把握するとよいでしょう。

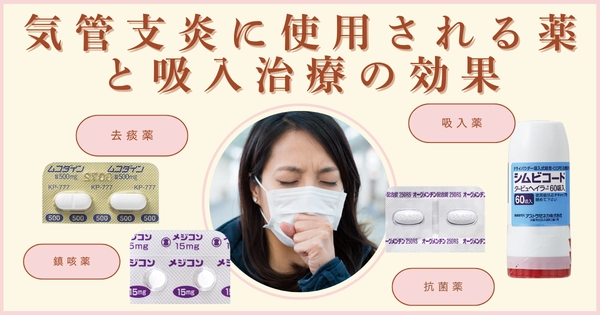

気管支炎と薬の基本

気管支炎に用いる薬にはさまざまな種類があります。

原因や症状に応じて複数の薬を組み合わせる場合もあるため、自分の状態に合った薬を選ぶことが重要です。

この章では抗菌薬や去痰薬、気管支拡張薬など主な種類と特徴を解説します。

抗菌薬の役割

細菌性の気管支炎が疑われる場合、抗菌薬が有効です。抗菌薬は細菌の増殖を抑えて炎症を軽減します。

ただし、ウイルス性の気管支炎には効果が薄く、誤った使用が耐性菌を生む恐れもあります。

医師の診断に基づいて処方を受け、決められた期間しっかり飲み切ることが肝要です。

抗菌薬の例

| 薬の種類 | 主な特徴 | 使用目的 |

|---|---|---|

| ペニシリン系抗菌薬 | 幅広い細菌に対して効果 | 細菌性気管支炎や肺炎などの治療 |

| マクロライド系抗菌薬 | 抗菌スペクトラムがやや狭め | マイコプラズマやクラミジア感染症など |

| セフェム系抗菌薬 | 第◯世代などに分かれ多様な菌に対応 | 呼吸器感染症全般 |

| ニューキノロン系抗菌薬 | グラム陰性菌に強い効果 | 重症の呼吸器感染症 |

細菌感染以外の気管支炎では抗菌薬を使わない場合もあるため、自己判断せず医師との相談が重要です。

去痰薬や咳止め薬

気管支炎でよく使用する薬として去痰薬や咳止め薬があります。

去痰薬は粘液を出しやすくし、気管支内に溜まった痰を排出しやすくします。

咳止め薬は咳を抑えて喉や気管支の負担を軽減する目的で使用しますが、痰をうまく排出できないケースでは痰が気道に留まり、かえって症状が悪化する可能性もあるため使い方には注意が必要です。

気管支拡張薬

気管支が狭まって呼吸しづらい場合、気管支拡張薬が役立ちます。

交感神経を刺激して気管支を広げるβ2刺激薬や、副交感神経を抑制して気管支の過剰な収縮を抑える抗コリン薬など複数のタイプがあります。

気管支拡張薬の代表的な種類

| 種類 | 作用機序 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| β2刺激薬 | 交感神経β2受容体を刺激 | 気管支の弛緩を促進し、呼吸を楽にする |

| 抗コリン薬 | 副交感神経の作用を抑制 | 気管支の収縮反応を軽減 |

| メチルキサンチン | 平滑筋の弛緩を促す作用など | 心拍数増加などの副作用に注意 |

これらを適切に組み合わせることで呼吸機能を改善し、症状のコントロールを図ります。

病院で処方される薬の選択方法

病院では症状や検査結果を踏まえて薬を選びます。

例えば咳が強い・痰が多い・発熱があるなどのポイントを総合的に判断し、細菌性かウイルス性か、慢性化しているかどうかを考慮して処方を決めます。

- 病状を細かく伝える

- 過去にアレルギーがあった薬を事前に申告する

- 生活スタイル(仕事や家事育児の状況など)を伝える

こうした情報をもとに医師は抗菌薬や吸入薬、気管支拡張薬、去痰薬などを使い分け、適切な治療を提案します。

吸入治療の重要性

気管支炎の治療において吸入治療は効果的な手段といわれています。

局所に薬を直接届ける方法であり、全身への副作用リスクを軽減しながら症状を緩和しやすい特徴があります。

ここでは吸入治療が期待できる効果や使用する器具の種類、始める際のポイントを解説します。

吸入治療が期待できる効果

吸入治療は気管支や肺など呼吸器の患部に薬を直接届けることができます。

そのため内服薬よりも少量の薬で効果を得られることが多く、全身の副作用を抑制できる利点があります。

気管支拡張薬やステロイド薬などを吸入により使用し、炎症を軽減しながら気道を広げて呼吸を楽にすることを目指します。

さらに吸入治療は急性期だけでなく、慢性期の症状コントロールにも有効です。

特に慢性気管支炎や喘息の人は吸入薬の適切な使用が生活の質を高める一助となります。

吸入治療に用いる器具の種類

吸入治療には主に以下のような器具が使われます。

使いやすさや薬剤との相性が異なるため医師や薬剤師と相談しながら選ぶことが大切です。

吸入器具の代表例

| 器具の名称 | 特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 定量噴霧式吸入器(MDI) | カートリッジから薬を噴霧して吸い込むタイプ | 携帯しやすい、使い方に慣れると簡単 |

| ドライパウダー吸入器(DPI) | 粉末状の薬を吸い込むタイプ | 吸入タイミングと噴霧がほぼ同時で使いやすい |

| ネブライザー | 電動ポンプで薬液をミスト化して吸い込む装置 | 粒子が細かくゆっくり吸入できる |

医療機関ではネブライザーでの吸入治療を行うことが多く、家庭用として使える小型のネブライザーも市販されています。

吸入薬の作用の仕組み

吸入薬は気道や肺に直接作用することで炎症を鎮め、気管支の収縮を抑える働きがあります。

血流に乗って全身を回る内服薬に比べて対象部位への集中的なアプローチが可能です。

気管支炎における吸入薬では気道を拡張する薬や炎症を抑制する薬を組み合わせることが多いです。

炎症が落ち着くと咳や痰の量が減り、呼吸が楽になります。

ただし、一時的に症状が緩和しても継続的に使い続けないと症状がぶり返すケースも少なくありません。

医師の指示に従って適切な期間・方法で使用することが大切です。

吸入治療を始める際のポイント

吸入治療を始める場合、以下の点に気を配るとスムーズです。

- 医師や薬剤師に正しい吸入手順を教わる

- 吸入器具を清潔に保つ

- 定期的に吸入のタイミングや回数を確認する

- 副作用や効果を観察し、疑問があれば相談する

誤った吸い込み方を続けると十分な効果が得られない可能性があります。機器や薬の特徴をしっかり理解し、正しい使用を心がけましょう。

気管支炎における吸入薬の使い方

気管支炎に対する吸入治療がどれほど役立つかは実際の使い方によって変わってきます。

正確な吸入方法を身につけるとともに、トラブルを予防しながら治療効果を最大限に引き出すことが重要です。

この章では吸入薬の基本的な使い方と注意点をまとめます。

実際の吸入方法の基礎

吸入器の種類ごとに使用方法は異なりますが、基本としては「息を吐いてから深く吸う」という手順が求められます。

定量噴霧式吸入器(MDI)の場合、噴霧するタイミングに合わせてゆっくり吸気し、数秒間息を止めることで薬を気道に定着させやすくなります。

一方、ドライパウダー吸入器(DPI)では強めの吸気が必要なケースが多いです。

ネブライザーではマウスピースやマスクを使ってミストをゆっくり吸い込みます。

医師や薬剤師から具体的な使用手順を示されるので、その指示にしたがって練習することが大切です。

吸入手順のポイント(MDIの例)

- キャップを外しよく振る

- 息をゆっくり吐く

- 口にくわえスプレーを押しながら吸う

- 5〜10秒ほど息を止める

- ゆっくり息を吐く

このような流れをスムーズに行えるようになるには慣れも必要です。

はじめのうちは鏡の前で吸入するなど工夫をするとよいでしょう。

吸入時に起こりやすいトラブルと対策

吸入治療では使い方のミスや薬剤の特性から起こるトラブルもあります。

たとえば喉や口の中が荒れる、声がかすれるなどの症状が起こることがあります。

これはステロイド薬などでみられやすい副作用ですが、吸入後にうがいをすることで軽減できます。

- 口腔内の荒れ:吸入後のうがい、口をすすぐ習慣

- 吸入器具の詰まり:定期的な洗浄と乾燥

- 薬が残っている感覚:適切な吸入手順の確認

自宅でのネブライザー使用時は器具を清潔に保つことが大切です。

唾液や痰が付着していると衛生面で問題が生じる可能性があります。

吸入後のケア

吸入後のケアとしては口腔内を清潔にすること、必要に応じて水分を摂取することが挙げられます。

特にステロイド系の吸入薬を使った場合、口の中に薬剤が残るとカンジダなどの感染が起こる場合もあるためうがいを習慣にするとよいでしょう。

吸入後に意識したい項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| うがい | 薬の残留を防ぎ、口内トラブルを予防 |

| 水分摂取 | 気道や口内の粘膜を保護 |

| 吸入記録 | 何時に使用したか、効果や症状の変化を記録 |

| 機器の手入れ | 定期的に洗浄し、完全に乾燥させる |

これらを習慣にしていくと吸入治療の効果が安定し、長期的に見ても症状コントロールがしやすくなります。

吸入薬を使用する上での注意点

吸入薬の使用では医師の指示を守ることが大切です。

気管支炎が軽快しても自己判断で薬の使用を中止したり回数を減らしたりすると、再び症状が悪化する可能性があります。

また、別の薬と併用する場合は相互作用に注意し、必ず医師や薬剤師に相談してください。

- 用量や回数を自己判断で変更しない

- 複数の吸入薬を使用する場合は順番に注意

- 吸入技術に自信がない場合は医療機関で再度指導を受ける

こうした点を踏まえると気管支炎における吸入治療をより効果的に行えます。

日常生活でのケアと予防

薬や吸入による治療は大切ですが、日常生活の習慣が症状の出方を大きく左右することも少なくありません。

ここでは食事や運動、室内環境など気管支炎の改善と予防を後押しするポイントを紹介します。

食事と栄養バランス

気管支炎の症状が出ていると体力が落ちやすくなります。

体力低下を防ぐためには栄養バランスを考慮した食事が大切です。特にタンパク質やビタミン、ミネラルは免疫力や組織修復に関与します。

- 高タンパク食品(肉・魚・卵・大豆製品など)

- 緑黄色野菜(ブロッコリー、ピーマン、ニンジンなど)

- 水分補給(温かいお茶やスープ、ミネラルウォーターなど)

発熱や咳で疲れた体を労わるため、消化に負担がかからない献立やこまめな水分摂取も心がけましょう。

気管支炎予防に役立つ栄養素の例

| 栄養素 | 役割 | 食材の例 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉や免疫細胞の材料になる | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンA | 粘膜を保護し免疫力を保つ | にんじん、かぼちゃ、ホウレン草など |

| ビタミンC | 酸化ストレスを抑え免疫機能を助ける | 柑橘類、イチゴ、ピーマン |

| 鉄分 | 血液中の酸素運搬をサポート | レバー、ほうれん草、貝類 |

こうした栄養素をバランスよく摂取できるようメニューを工夫することが、体力維持の面でも役立ちます。

運動や呼吸リハビリの取り入れ方

呼吸が苦しいと運動を避けがちですが、適度な運動は呼吸機能の維持や改善に役立ちます。

ウォーキングや軽いストレッチなど無理のない範囲で体を動かすと良いでしょう。

呼吸リハビリとしては、腹式呼吸やリラクセーション法を取り入れることで息苦しさを軽減しやすくなります。

- 腹式呼吸を意識(息を吸うときにお腹を膨らませ、吐くときにへこませる)

- 軽めの有酸素運動(ウォーキング、軽い体操など)

- 症状がひどいときは無理をせず休む

呼吸機能を安定させると日常生活が楽になるだけでなく、慢性的な気管支炎の悪化を予防する可能性も期待できます。

室内環境の整え方

気管支炎の症状を和らげるためには生活環境を見直すことも大切です。

室内の埃やカビ、花粉などは気管支を刺激して咳や痰を悪化させることがあります。

空気清浄機や加湿器を利用したり、定期的に換気を行ったりして空気の質を改善しましょう。

室内環境を整えるヒント

| 項目 | ポイント |

|---|---|

| 換気 | 窓を開ける、換気扇を稼働し空気を入れ替える |

| 掃除 | 床や家具の埃をこまめに除去 |

| 加湿 | 湿度40〜60%を目安に保つ |

| 空気清浄機の活用 | 花粉やハウスダストを減らす |

過度な乾燥やホコリの多い環境は気管支への刺激につながります。

寝室だけでなく普段過ごす場所の空気環境にも気を配るとよいでしょう。

ストレスマネジメント

精神的なストレスは免疫力の低下やホルモンバランスの乱れを引き起こし、気管支炎の回復を遅らせる原因にもなります。

休息を適切にとる、趣味の時間を設ける、軽いエクササイズで気分転換をするなど日々のストレスマネジメントを意識してみてください。

- 十分な睡眠を確保する

- 好きな音楽や本でリラックス

- ストレッチやヨガなどの軽運動

- 家族や友人とのコミュニケーション

ストレスを軽減すると自然治癒力が働きやすくなり、気管支炎の治療効果も得やすくなる可能性があります。

気管支炎でクリニックを受診する目安

気管支炎はセルフケアである程度改善する場合もありますが、自己判断だけでは重症化や別の疾患を見逃すリスクがあります。

ここではクリニックを受診する目安を整理し、専門的なケアの必要性について解説します。

自宅療養で改善しないとき

咳や痰が長引いても体調が比較的安定している場合はまず自宅での養生や市販の咳止めを試す方が多いでしょう。

しかし、1週間以上経過してもまったく改善がみられない、あるいはむしろ悪化している場合は医師の診断を受けることを検討してください。

- 熱が下がらない

- 倦怠感が強くなる

- 咳がひどく寝られない

こうした状態では気管支炎以外の疾患が隠れている可能性もあるため早めの受診が大切です。

呼吸困難感が強まったとき

息が苦しく、会話がままならないほど呼吸困難感が強い場合は救急受診を含めて早急な対応が必要です。

呼吸器の病気は放置すると重篤化しやすい傾向があり、一時的に治まっても再発を繰り返すケースもあります。

- 息苦しさで横になれない

- 動くとすぐ息切れが起こる

- チアノーゼ(唇や爪が青紫になる)

このような症状が出た際はなるべく速やかに医療機関へ連絡して指示を仰ぎましょう。

クリニックでできる専門的ケア

クリニックでは問診や検査を経て気管支炎の原因を特定し、必要な薬や吸入治療のプランを組み立てます。

ネブライザーによる吸入治療も院内で行う場合があり、気管支を広げる薬や抗炎症薬を直接気道に届けることで迅速な症状緩和が期待できます。

また、慢性化している場合には長期的なフォローアップも提供し、症状がぶり返さないようサポートします。

- ネブライザー治療

- 各種検査による総合的な評価

- 生活指導・リハビリの相談

こうした専門的なケアを受けることで不安を減らしながら効果的に治療を続けられます。

受診前に知っておきたいQ&A

気管支炎に関する疑問や不安を事前に整理しておくと受診時のコミュニケーションがスムーズになります。

この章ではよくある質問や処方薬のポイント、自分に合った治療法を見極めるためのポイントなどを解説します。

病院でよくある質問

- どんな症状が出たときに薬を飲めばいいの?

症状のある程度の強さや頻度を基準に医師が指示を出します。突然咳が止まらなくなったり呼吸が苦しくなったときに頓服として咳止めを処方することもありますが、処方通りに服用するのが基本です。

- ウイルスが原因なのに抗菌薬をもらったのはなぜ?

二次感染や複合感染を疑う場合、予防的に抗菌薬を用いることがあります。医師が必要と判断した場合は耐性菌を生まないよう決められた期間しっかり飲むことが重要です。

- 風邪と気管支炎の違いは?

一般的に風邪(感冒)は主に上気道の炎症を指しますが、気管支炎は下気道の気管支に炎症を起こした状態です。症状が長引きやすい、咳や痰が強いなどの特徴があります。

処方薬をもらう際の注意

医師や薬剤師とのコミュニケーションが欠かせません。既往歴や他の薬との併用に注意が必要です。

過去に薬でアレルギー反応を起こした経験がある場合は必ず伝えてください。

また、妊娠中・授乳中の方は使える薬が限られる場合があるので、必ず相談しましょう。

処方薬受け取り時に確認したいこと

| 項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 用法・用量 | 1日に何回、どのタイミングで服用するか |

| 併用禁忌 | 他の薬やサプリメントとの飲み合わせ |

| 体調の変化を記録する習慣 | 副作用や症状変化をメモして医師に報告 |

| 保管方法 | 湿気や高温を避ける、直射日光を避ける |

きちんと薬を管理することで効果を得やすくなり、副作用のリスクも抑えられます。

自分に合った治療法を見極めるポイント

人によって気管支炎の原因や体質は異なります。慢性化しやすい人、アレルギー体質の人、感染症にかかりやすい人など背景がさまざまです。

最終的には医師の診断を踏まえて治療法を決めることになりますが、以下の点を整理して受診すると、スムーズに最適な方法を探りやすくなります。

- 発症時期と頻度:いつからどのくらいの頻度で症状が出るか

- 生活習慣:喫煙、飲酒、運動習慣、ストレス状況

- 職場や家庭環境:ハウスダスト、花粉、化学物質など

- これまでの治療歴:使ってみて効果があった薬や合わなかった薬

自分の状態を客観的に把握し、医師に伝えることで気管支炎に対する薬や吸入治療、生活指導を総合的に最適化しやすくなります。

以上