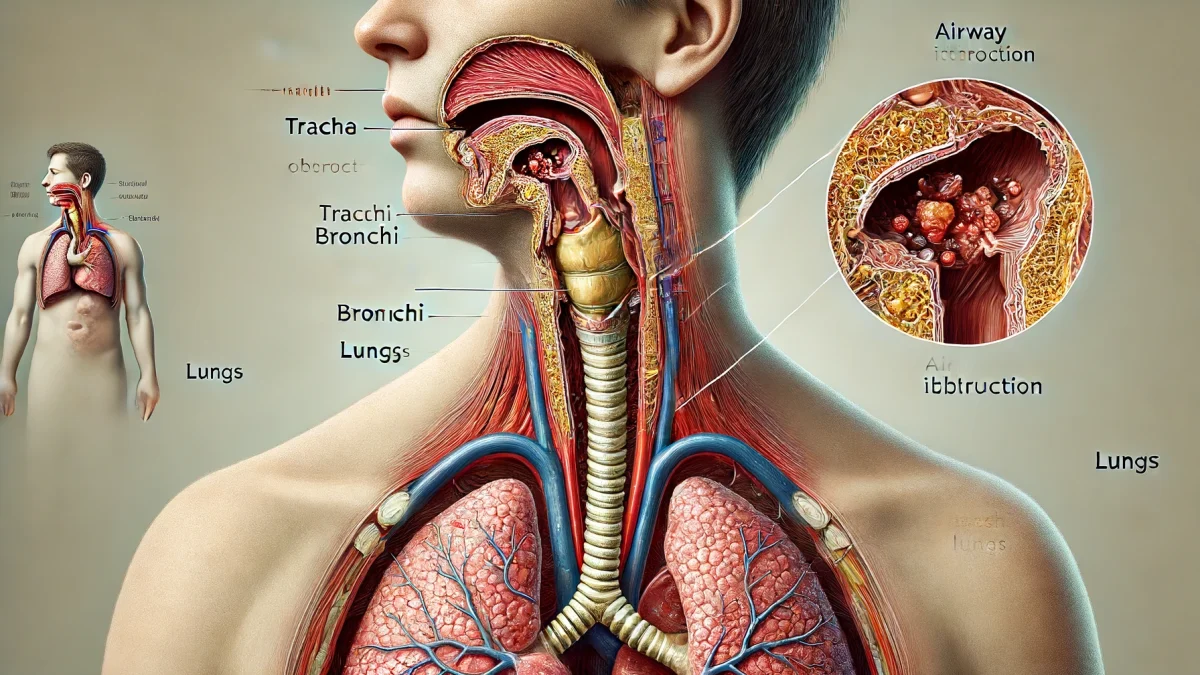

気道閉塞(きどうへいそく)とは、のどや気管支などの気道が何らかの原因で狭くなったり、ふさがれたりすることで、空気の通り道が遮断されてしまう状態を指します。

気道閉塞が起こると、酸素が肺に届かなくなるため、最悪の場合は窒息(ちっそく)により生命の危険にさらされることもあります。

原因としては、喉に異物が詰まる、のどや気管支が腫れるなどの急性的なものから、喘息(ぜんそく)やCOPDなどの慢性疾患まで、実に様々なケースが考えられます。

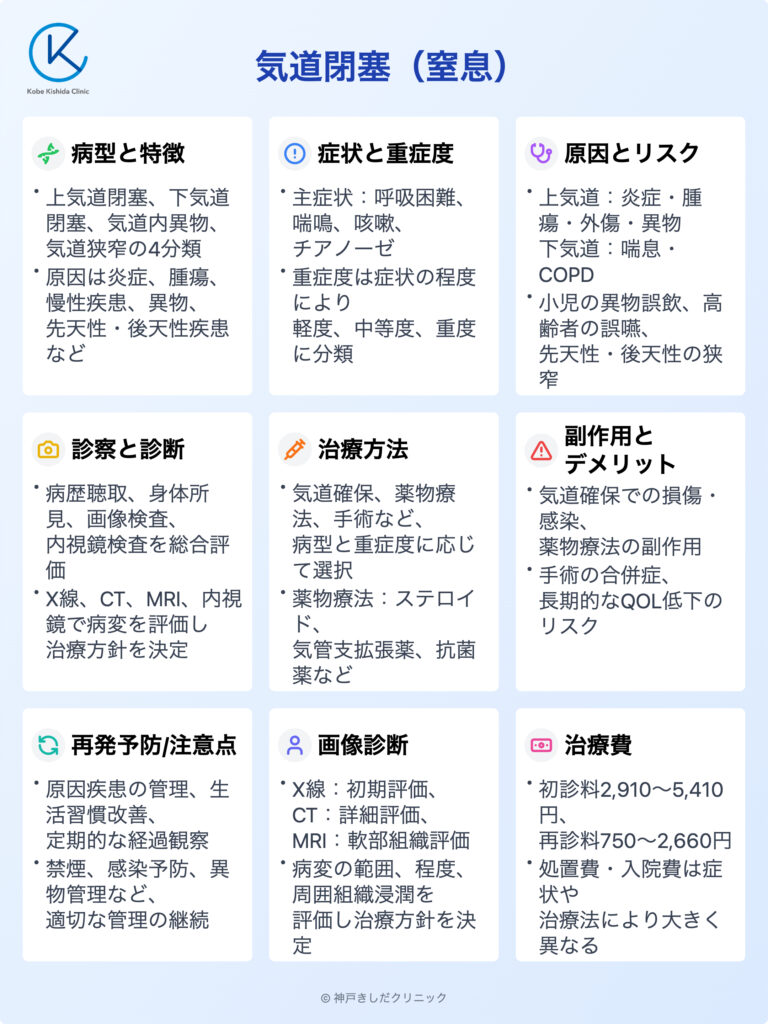

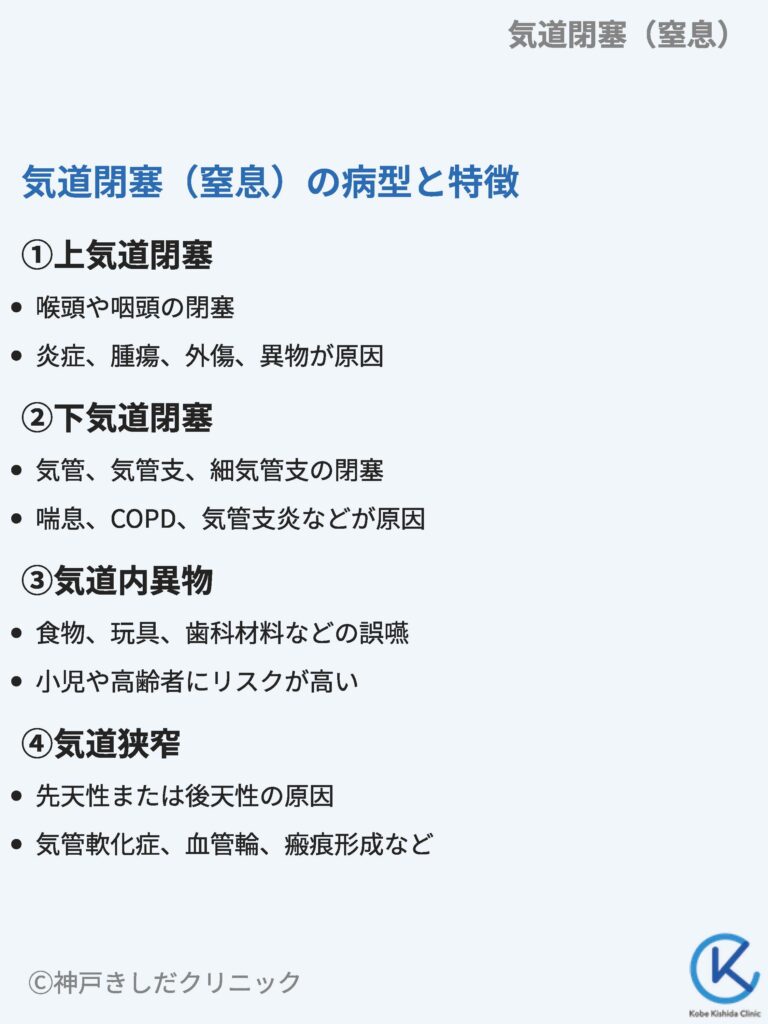

気道閉塞(窒息)の病型と特徴

気道閉塞(きどうへいそく)には、上気道閉塞、下気道閉塞、気道内異物、気道狭窄の4つの主要な病型があります。それぞれの病型は、閉塞の位置や原因によって特徴が異なり、重症度や予後に影響を与えます。

上気道閉塞

上気道閉塞は、喉頭や咽頭など、上部気道における閉塞を指します。主な原因としては、炎症、腫瘍、外傷、異物などが挙げられます。

| 原因 | 特徴 |

| 炎症 | 喉頭炎、咽頭炎などの炎症性疾患による腫脹 |

| 腫瘍 | 喉頭がん、咽頭がんなどの腫瘍による狭窄 |

上気道閉塞は、呼吸困難、喘鳴、嗄声などの症状を引き起こします。重症例では、気道確保が必要となる場合があります。

下気道閉塞

下気道閉塞は、気管、気管支、細気管支における閉塞を指します。主な原因には、喘息、COPD、気管支炎などの慢性疾患があります。

下気道閉塞では、呼吸困難、喘鳴、咳嗽などの症状が見られます。慢性疾患の場合、適切な管理が重要です。

気道内異物

気道内異物は、食物、玩具、歯科材料などの異物が気道内に入り込むことで生じます。小児や高齢者に多く見られ、窒息のリスクが高くなります。

異物の種類や大きさ、位置によって症状は異なりますが、急激な呼吸困難、咳嗽、チアノーゼなどが典型的です。

- ピーナッツなどの小さな食物

- 玩具の小さな部品

- 歯科材料(義歯、詰め物など)

気道狭窄

気道狭窄は、先天性または後天性の原因によって気道の一部が狭くなる状態を指します。先天性の場合は、気管軟化症や血管輪など、気道の構造異常が原因となります。

| 種類 | 原因 |

| 先天性 | 気管軟化症、血管輪などの構造異常 |

| 後天性 | 長期挿管による瘢痕形成、外傷など |

後天性の気道狭窄は、長期挿管による瘢痕形成や外傷などが原因となることがあります。徐々に進行する呼吸困難が特徴的で、重症例では気道拡張術や気管切開が必要となる場合があります。

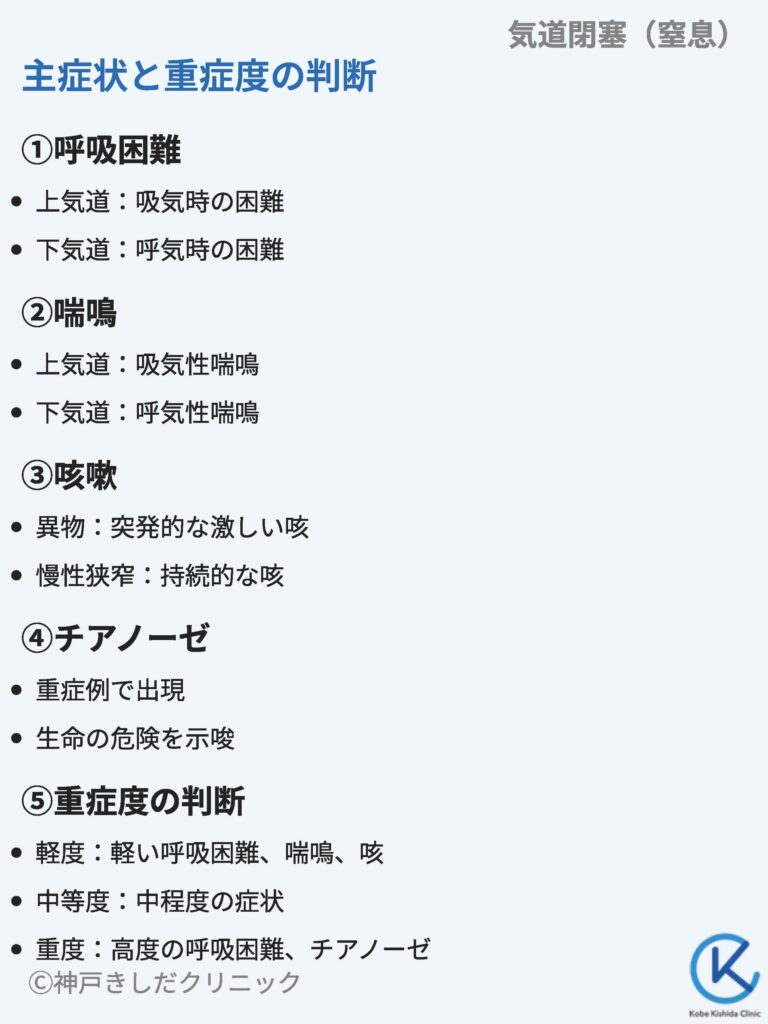

気道閉塞(窒息)の主症状と重症度の判断

気道閉塞(きどうへいそく)の主症状は、病型や重症度によって異なりますが、呼吸困難、喘鳴、咳嗽、チアノーゼなどが共通して見られます。

これらの症状の程度や組み合わせから、気道閉塞の重症度を判断することが重要です。

呼吸困難

呼吸困難は、気道閉塞における最も典型的な症状です。上気道閉塞では、吸気時の呼吸困難が主体となる一方、下気道閉塞では、呼気時の呼吸困難が特徴的です。

呼吸困難の程度は、閉塞の位置や範囲によって異なります。

| 病型 | 呼吸困難の特徴 |

| 上気道閉塞 | 吸気時の呼吸困難が主体 |

| 下気道閉塞 | 呼気時の呼吸困難が特徴的 |

喘鳴

喘鳴は、気道の狭窄や閉塞によって生じる高調な呼吸音です。上気道閉塞では、吸気性の喘鳴が聴取されるのに対し、下気道閉塞では、呼気性の喘鳴が特徴的です。

喘鳴の性状や部位から、閉塞の位置を推定することができます。

咳嗽

咳嗽は、気道の異物や分泌物を排出しようとする生体防御反応です。気道内異物では、突発的な激しい咳嗽が見られることがあります。

慢性的な気道狭窄では、慢性的な咳嗽が持続する場合があります。

チアノーゼ

チアノーゼは、低酸素血症による皮膚や粘膜の青紫色の変色です。重症の気道閉塞では、チアノーゼが出現し、生命の危険を示唆します。

チアノーゼが認められる場合、速やかな気道確保と酸素投与が不可欠です。

- 呼吸困難の程度(軽度、中等度、重度)

- 喘鳴の性状(吸気性、呼気性)と部位

- 咳嗽の性状(突発的、慢性的)と頻度

- チアノーゼの有無と範囲

以上の症状を総合的に評価することで、気道閉塞の重症度を判断し、適切な対応を行うことが求められます。特に、重症例では、速やかな気道確保と全身管理が必要となります。

| 重症度 | 主な症状 |

| 軽度 | 軽度の呼吸困難、喘鳴、咳嗽 |

| 中等度 | 中等度の呼吸困難、喘鳴、咳嗽 |

| 重度 | 高度の呼吸困難、チアノーゼ、意識障害 |

気道閉塞の症状は、病型や重症度によって多様な表現を示します。これらの症状を的確に捉え、重症度を判断することが、適切な対応につながる大切なポイントといえるでしょう。

気道閉塞(窒息)の原因とリスク因子

気道閉塞(きどうへいそく)は、様々な原因やきっかけによって引き起こされます。病型ごとに主な原因は異なりますが、炎症、腫瘍、異物、外傷、先天性異常などが共通のリスク因子として挙げられます。

これらの因子を理解し、適切に対処することが気道閉塞の予防と管理において重要です。

上気道閉塞の原因

上気道閉塞は、喉頭や咽頭における炎症、腫瘍、外傷、異物などによって引き起こされます。

| 原因 | 具体例 |

| 炎症 | 喉頭炎、咽頭炎、扁桃炎 |

| 腫瘍 | 喉頭がん、咽頭がん |

| 外傷 | 喉頭外傷、咽頭外傷 |

| 異物 | 食物、玩具、歯科材料など |

このうち、異物による上気道閉塞は、小児や高齢者に多く見られ、窒息のリスクが高くなります。

下気道閉塞の原因

下気道閉塞は、気管、気管支、細気管支における慢性疾患や急性疾患によって生じます。主な原因として、喘息、COPD、気管支炎などが挙げられます。

- 喘息

- COPD(慢性閉塞性肺疾患)

- 気管支炎

- 気管支拡張症

これらの疾患では、気道の炎症や狭窄が徐々に進行し、慢性的な気道閉塞を引き起こします。

気道内異物の原因

気道内異物は、食物、玩具、歯科材料などの異物が気道内に入り込むことで生じます。特に、小児や高齢者、神経疾患を有する患者では、誤嚥のリスクが高くなります。

| リスク因子 | 理由 |

| 小児 | 異物を口に入れる習性がある |

| 高齢者 | 嚥下機能の低下 |

| 神経疾患 | 嚥下機能の障害 |

気道内異物は、突発的な症状を引き起こし、緊急性の高い病態です。

気道狭窄の原因

気道狭窄は、先天性または後天性の原因によって生じます。先天性の場合は、気管軟化症や血管輪などの気道の構造異常が主な原因となります。

後天性の場合は、長期挿管による瘢痕形成、外傷、腫瘍などが関与します。

気道狭窄は、徐々に進行する呼吸困難を引き起こし、重症化すると気道確保が必要となる場合があります。

気道閉塞(窒息)の診察と診断のポイント

気道閉塞(きどうへいそく)の診察と診断では、病歴聴取、身体所見、画像検査、内視鏡検査などを組み合わせ、総合的に評価することが重要です。

特に、病型や重症度を正確に判断し、適切な治療方針を決定することが求められます。

病歴聴取

病歴聴取では、症状の onset、性状、程度、経過などを詳細に確認します。また、既往歴、家族歴、生活歴なども重要な情報となります。

| 聴取項目 | 内容 |

| 症状 | 呼吸困難、喘鳴、咳嗽、チアノーゼなど |

| 既往歴 | 喘息、COPD、気管支炎など |

| 生活歴 | 喫煙歴、職業歴、環境因子など |

病歴聴取から得られた情報は、病型や重症度の判断に役立ちます。

身体所見

身体所見では、バイタルサイン、呼吸音、チアノーゼ、呼吸補助筋の使用などを評価します。上気道閉塞では、吸気性喘鳴や陥没呼吸が特徴的です。

下気道閉塞では、呼気性喘鳴や呼気延長が見られます。

- 呼吸数、脈拍数、酸素飽和度

- 呼吸音(喘鳴、呼気延長など)

- チアノーゼ、呼吸補助筋の使用

- 陥没呼吸、肋間陥没

身体所見は、病型や重症度の判断に加え、治療効果のモニタリングにも重要です。

画像検査

画像検査では、単純X線、CT、MRIなどを用いて、気道の狭窄や閉塞、異物、腫瘍などを評価します。

| 検査 | 目的 |

| 単純X線 | 気道狭窄、異物、腫瘍の評価 |

| CT | 気道狭窄、異物、腫瘍の詳細評価 |

| MRI | 気道狭窄、腫瘍の詳細評価 |

画像検査は、病変の部位や範囲、性状を明らかにし、治療方針の決定に役立ちます。

内視鏡検査

内視鏡検査では、喉頭ファイバースコープや気管支ファイバースコープを用いて、気道の狭窄や閉塞、異物、腫瘍などを直接観察します。また、生検や異物除去なども可能です。

内視鏡検査は、病変の詳細評価や治療に不可欠な検査です。特に、気道内異物では、内視鏡下の異物除去が第一選択となります。

気道閉塞(窒息)の画像所見と診断における役割

気道閉塞(きどうへいそく)の診断において、画像検査は重要な役割を果たします。

単純X線、CT、MRIなどの画像所見から、気道の狭窄や閉塞、異物、腫瘍などの病変を評価することができます。特に、病変の部位や範囲、性状を詳細に把握することが、適切な治療方針の決定につながります。

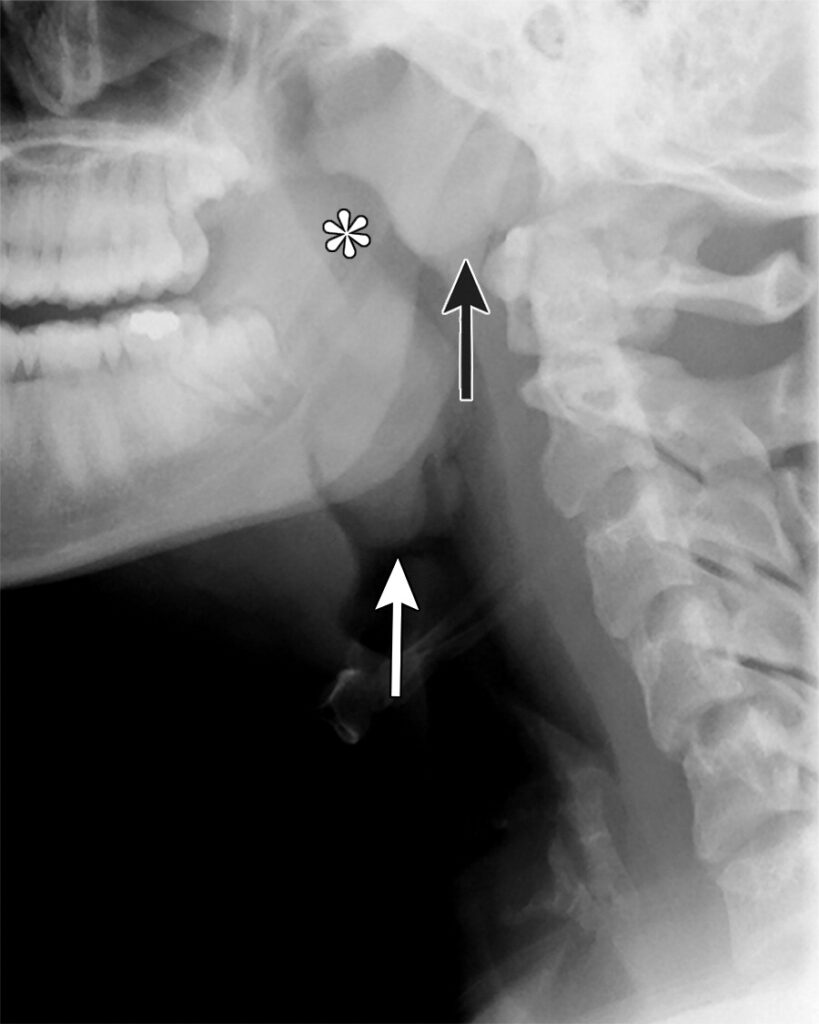

単純X線検査

単純X線検査は、気道閉塞の初期評価に有用です。上気道閉塞では、喉頭や咽頭の狭窄、異物、腫瘍などが描出されます。

下気道閉塞では、気管や気管支の狭窄、異物、腫瘍などが確認されます。

| 所見 | 示唆される病態 |

| 気道の狭窄 | 炎症、腫瘍、外傷、異物など |

| 異物の存在 | 気道内異物 |

| 腫瘤影 | 喉頭がん、咽頭がん、気管支がんなど |

単純X線検査は、病変の存在や部位を簡便に評価できる点で重要ですが、詳細な評価にはCTやMRIが必要となります。

所見:側頸部X線写真では、舌扁桃(白矢印)および咽頭扁桃(黒矢印)の肥大が認められる。上咽頭を通る正常な気柱が狭くなっていることに注意(*)。

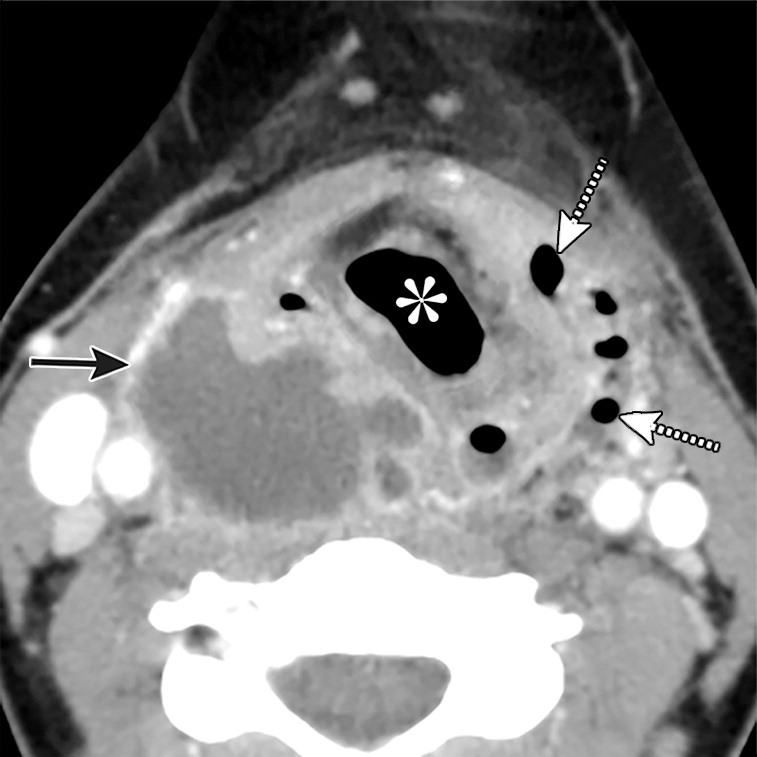

CT検査

CT検査は、気道閉塞の詳細評価に不可欠です。上気道閉塞では、喉頭や咽頭の狭窄、異物、腫瘍、膿瘍などを高い空間分解能で描出できます。

下気道閉塞では、気管や気管支の狭窄、異物、腫瘍、膿瘍などを詳細に評価できます。

- 気道狭窄の範囲や程度

- 異物の大きさ、形状、位置

- 腫瘍や膿瘍の進展範囲、周囲組織への浸潤

CT検査は、病変の詳細な評価に加え、治療効果の判定にも有用です。

所見:甲状腺内に複数の縁強調像(黒実線矢印)とガス(白破線矢印)が認められ、膿瘍と一致する所見である。隣接する軟部組織の腫脹による声門下気管(*)の狭窄と変位に注意。

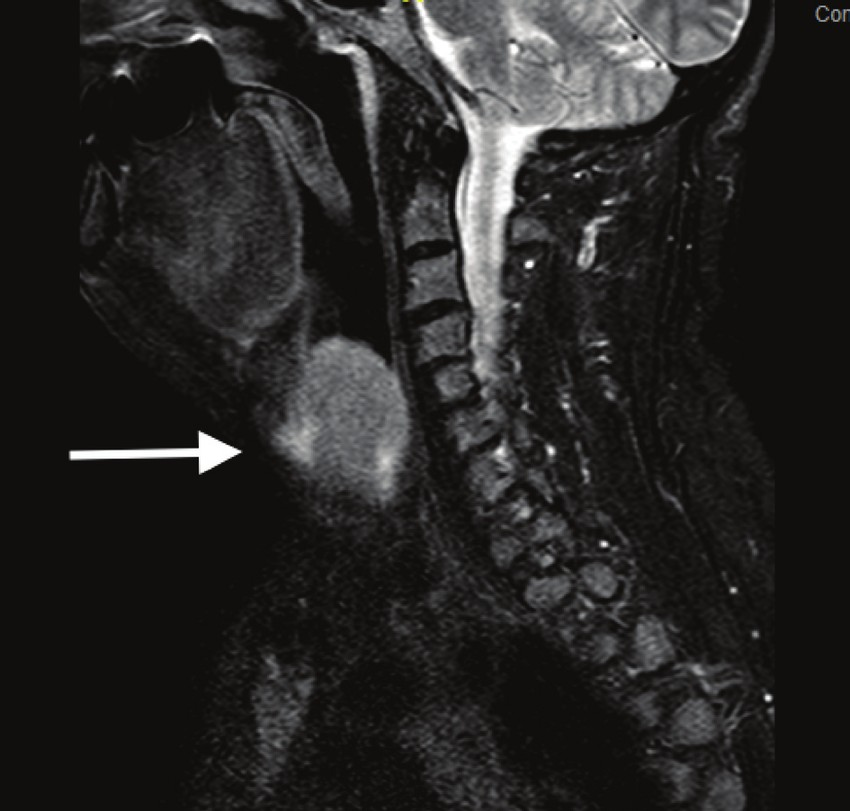

MRI検査

MRI検査は、気道閉塞の評価において、CTを補完する役割を果たします。特に、軟部組織のコントラストに優れ、腫瘍や膿瘍の進展範囲や周囲組織への浸潤を詳細に評価できます。

| 所見 | 示唆される病態 |

| 気道壁の肥厚 | 炎症、腫瘍など |

| 腫瘤影 | 喉頭がん、咽頭がん、気管支がんなど |

| 周囲組織への浸潤 | 腫瘍や膿瘍の進展 |

MRI検査は、放射線被曝がない点でも有用ですが、撮影時間が長く、緊急性の高い症例には不向きです。

所見:気道を閉塞するように広がるT2WI軽度高信号腫瘤(白矢印)を認める。喉頭癌が疑われる。

画像所見と病型の関係

画像所見と病型の関係を理解することは、適切な診断と治療方針の決定に重要です。

- 上気道閉塞:喉頭や咽頭の狭窄、異物、腫瘍など

- 下気道閉塞:気管や気管支の狭窄、異物、腫瘍など

- 気道内異物:異物の存在、位置、大きさ、形状など

- 気道狭窄:狭窄の部位、範囲、程度など

画像所見から病型を正確に判断し、重症度を評価することが求められます。

気道閉塞(窒息)の治療方法と薬、治癒までの期間

気道閉塞(きどうへいそく)の治療は、病型や重症度に応じて、気道確保、原因治療、薬物療法などを組み合わせて行います。

特に、重症例では、迅速な気道確保と全身管理が予後を左右する重要な要素となります。一方、治癒までの期間は、原因や病型、重症度によって大きく異なります。

上気道閉塞の治療

上気道閉塞の治療では、まず気道確保が最優先されます。重症例では、気管挿管や気管切開などの処置が必要となることがあります。

原因が炎症である場合は、ステロイド薬や抗菌薬の投与が行われます。

| 治療法 | 内容 |

| 気道確保 | 気管挿管、気管切開など |

| 薬物療法 | ステロイド薬、抗菌薬など |

腫瘍による上気道閉塞では、腫瘍の種類や進行度に応じて、手術、放射線療法、化学療法などが選択されます。

下気道閉塞の治療

下気道閉塞の治療では、原因となる慢性疾患の管理が重要です。喘息やCOPDでは、吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などの薬物療法が中心となります。

- 吸入ステロイド薬

- 長時間作用型β2刺激薬(LABA)

- 長時間作用型抗コリン薬(LAMA)

- テオフィリン

重症例では、酸素療法や人工呼吸管理が必要となる場合があります。

気道内異物の治療

気道内異物の治療では、内視鏡下の異物除去が第一選択となります。異物の種類や位置、患者の状態に応じて、硬性鏡または軟性鏡が使用されます。

| 異物の種類 | 除去方法 |

| 食物塊 | 鉗子、バスケット鉗子など |

| 小さな異物 | 吸引、バスケット鉗子など |

| 大きな異物 | 鉗子、スネアなど |

気道内異物は、緊急性の高い病態であり、迅速な対応が求められます。

気道狭窄の治療

気道狭窄の治療では、狭窄の原因や程度に応じて、薬物療法、気道拡張術、ステント留置、手術などが選択されます。炎症性の狭窄では、ステロイド薬の全身投与や局所注入が有効です。

重症の気道狭窄では、バルーン拡張術やステント留置などの interventional bronchoscopy が行われることがあります。外科的治療としては、気管形成術や気管切除術などが挙げられます。

治療の副作用やデメリット(リスク)

気道閉塞(きどうへいそく)の治療は、病型や重症度に応じて、気道確保、薬物療法、手術療法などが選択されますが、これらの治療には一定の副作用やリスクが伴います。

治療の必要性とリスクを十分に理解し、適切な管理を行うことが重要です。

気道確保に伴うリスク

気道確保の方法として、気管挿管や気管切開などがありますが、これらの処置には以下のようなリスクが伴います。

| 処置 | リスク |

| 気管挿管 | 歯牙損傷、喉頭損傷、誤嚥、気管挿管チューブの位置異常など |

| 気管切開 | 出血、感染、気管狭窄、瘻孔形成など |

特に、長期の気管挿管や気管切開では、声帯麻痺や気管狭窄などの合併症が問題となることがあります。

薬物療法に伴う副作用

気道閉塞の治療では、ステロイド薬、気管支拡張薬、抗菌薬などの薬物療法が用いられますが、これらの薬剤には副作用があります。

- ステロイド薬:感染症、骨粗鬆症、消化性潰瘍、糖尿病など

- 気管支拡張薬:頻脈、振戦、低カリウム血症など

- 抗菌薬:消化器症状、アレルギー反応、耐性菌の出現など

副作用の発現には個人差がありますが、定期的なモニタリングと適切な管理が必要です。

手術療法に伴うリスク

気道閉塞の治療では、腫瘍の切除や気道形成術などの手術療法が選択されることがあります。手術療法には、以下のようなリスクが伴います。

| 手術 | リスク |

| 腫瘍切除術 | 出血、感染、気道狭窄、再発など |

| 気道形成術 | 吻合部狭窄、吻合部離開、感染など |

手術療法では、適切な術式の選択と熟練した技術が求められます。また、術後の管理も重要です。

治療に伴う長期的な影響

気道閉塞の治療では、長期的な影響にも注意が必要です。

例えば、長期のステロイド薬の使用では、骨粗鬆症や白内障などのリスクが増加します。また、気管切開を行った患者では、発声や嚥下機能に影響が及ぶことがあります。

- 長期ステロイド薬使用に伴うリスク

- 気管切開に伴う発声・嚥下機能への影響

- 治療後の QOL(生活の質)への影響

治療に伴う長期的な影響を考慮し、患者のQOLを最大限に維持することが大切です。

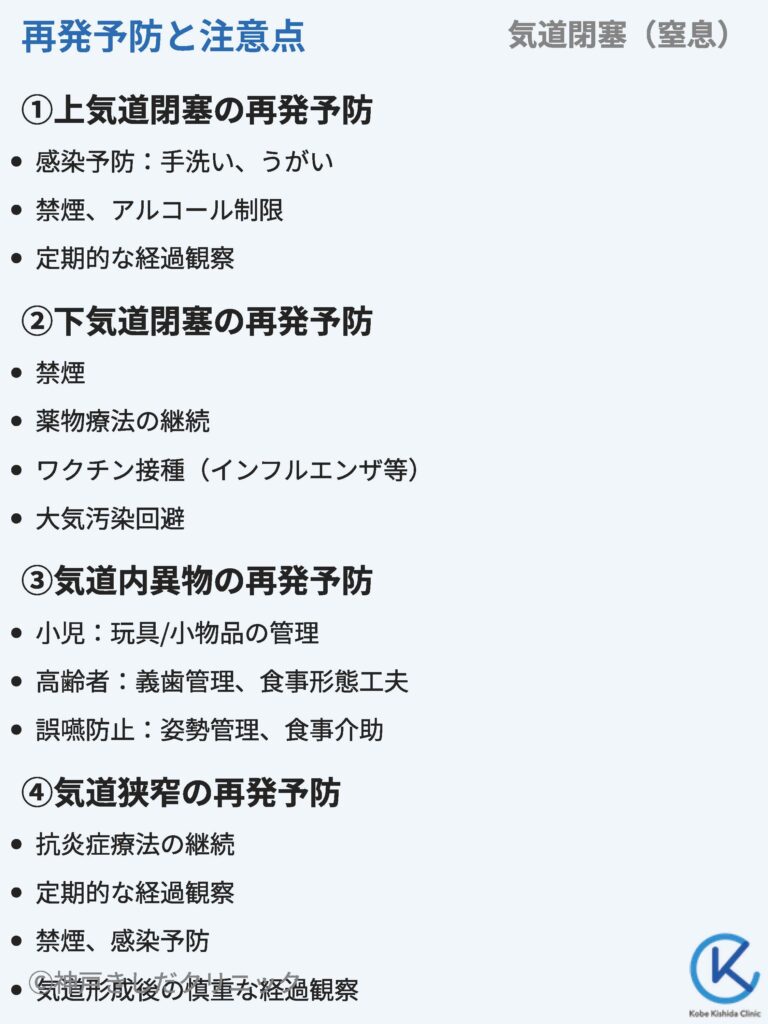

再発予防と注意点

気道閉塞(きどうへいそく)は、適切な治療により改善しますが、原因や病型によっては再発のリスクがあります。

再発を予防するためには、原因の管理と生活上の注意が重要です。特に、慢性疾患による気道閉塞では、継続的な管理が必要となります。

上気道閉塞の再発予防

上気道閉塞の再発予防では、原因となる疾患の管理が重要です。炎症性疾患では、感染予防や抗炎症療法が中心となります。

| 原因疾患 | 予防法 |

| 喉頭炎、咽頭炎 | 手洗い、うがい、禁煙など |

| 喉頭がん、咽頭がん | 禁煙、アルコール制限、定期的な経過観察など |

腫瘍性疾患では、再発の早期発見が予後の改善につながるため、定期的な経過観察が大切です。

下気道閉塞の再発予防

下気道閉塞の再発予防では、慢性疾患の管理が中心となります。喘息やCOPDでは、以下のような管理が重要です。

- 禁煙

- 薬物療法の継続

- 感染予防(インフルエンザワクチンや肺炎球菌ワクチンの接種など)

- 定期的な経過観察

また、日常生活では、大気汚染や感染症への曝露を避けることも大切です。

気道内異物の再発予防

気道内異物は、予防可能な病態です。特に、小児や高齢者では、以下のような注意が必要です。

| 対象 | 予防法 |

| 小児 | 玩具や小さな物品の管理、食事中の監督など |

| 高齢者 | 義歯の管理、食事形態の工夫など |

また、神経疾患や意識障害のある患者では、誤嚥防止のための姿勢管理や食事介助が重要です。

気道狭窄の再発予防

気道狭窄の再発予防では、原因疾患の管理と生活上の注意が重要です。

炎症性疾患では、抗炎症療法の継続が再発予防につながります。腫瘍性疾患では、定期的な経過観察と早期発見が大切です。

また、気道狭窄の治療後は、以下のような注意が必要です。

- 禁煙

- 大気汚染の回避

- 感染予防

- 定期的な経過観察

特に、気道形成術やステント留置後は、狭窄の再発に注意が必要です。

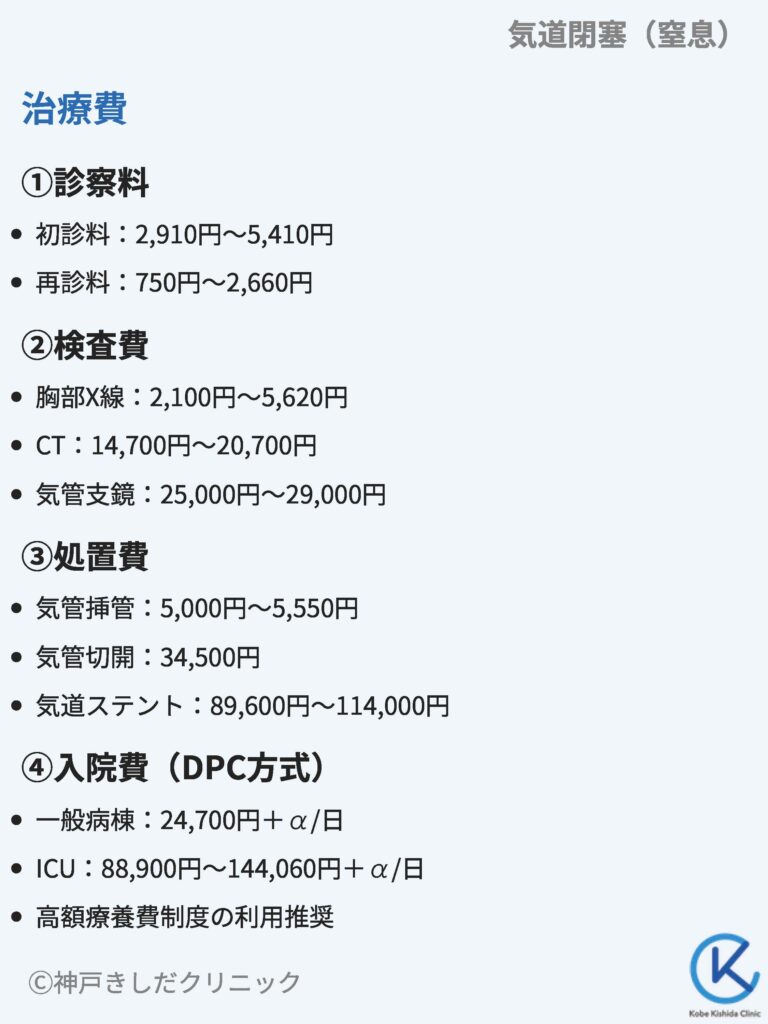

治療費

初診料と再診料

気道閉塞の診療では、初診料が2,910円~5,410円程度、再診料が750円~2,660円程度かかります。ただし、病院や診療科によって異なります。

検査費

気道閉塞の診断では、胸部X線検査(2,100円~5,620円)、CT検査(14,700円~20,700円)、気管支鏡検査(25,000円~29,000円)などが行われることがあります。

| 検査 | 費用 |

| 胸部X線検査 | 2,100円~5,620円 |

| CT検査 | 14,700円~20,700円 |

処置費

気道閉塞の治療では、気管挿管(5,000円~5,550円)、気管切開(34,500円)、気道ステント留置(89,600円~114,000円)などの処置が行われることがあります。

入院費

現在基本的に日本の通常の入院費は「包括評価(DPC)」にて計算されます。

各診療行為ごとに計算する今までの「出来高」計算方式とは異なり、病名・症状をもとに手術や処置などの診療内容に応じて厚生労働省が定めた『診断群分類点数表』(約1,400分類)に当てはめ、1日あたりの金額を基に入院医療費を計算する方式です。

1日あたりの金額に含まれるものは、投薬、注射、検査、画像診断、入院基本料等です。

手術、リハビリなどは、従来どおりの出来高計算となります。

(投薬、検査、画像診断、処置等でも、一部出来高計算されるものがあります。)

計算式は下記の通りです。

「1日あたりの金額」×「入院日数」×「医療機関別係数※」+「出来高計算分」

例えば、14日間入院するとした場合は下記の通りとなります。

DPC名: 気管支狭窄など気管通過障害 手術あり

日数: 14

医療機関別係数: 0.0948 (例:神戸大学医学部附属病院)

入院費: ¥345,760 +出来高計算分

ただし、重症の気道閉塞では、集中治療室(ICU)での管理が必要となることがあります。ICUの入院費は1日当たり88,900円~144,060円程度(7日以内の場合)と高額です。

| 入院 | 費用 |

| 一般病棟 | 24,700円+出来高計算分/日 |

| ICU | 88,900円~144,060円+各種材料費・加算など/日 |

気道閉塞の治療費は高額となる傾向がありますが、早期発見と適切な治療が重要です。また、医療費の負担を軽減するために、公的医療保険の活用や高額療養費制度の利用が推奨されます。

なお、上記の価格は2024年10月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上

- 参考にした論文