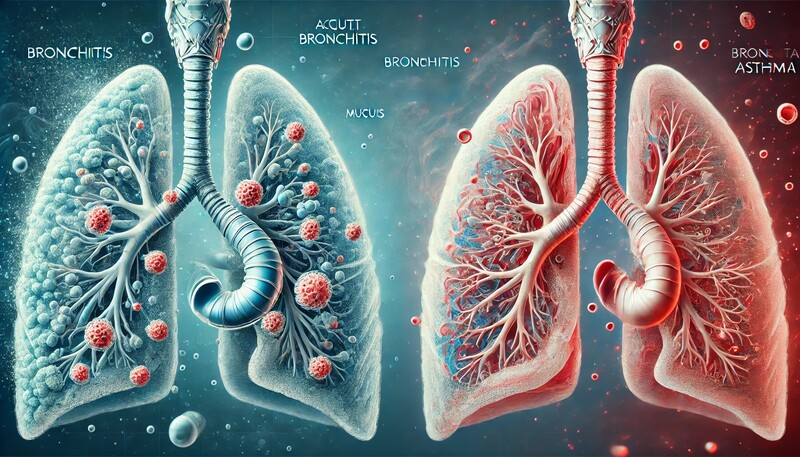

急性気管支炎は感染や刺激によって気管支に炎症が起こる状態で、比較的短い期間のせきや痰、発熱などの症状がみられます。

一方、気管支喘息は気道が過敏になり、特に夜間や早朝に繰り返し起こる喘鳴(ぜんめい)や呼吸困難が特徴的です。

両者はいずれもせきが主症状ですが、発症のきっかけや症状の持続期間、治療方針などで違いがあります。

この記事では急性気管支炎と気管支喘息の鑑別に役立つ情報をまとめ、受診や治療の参考にしていただくことを目的に詳しく解説します。

急性気管支炎と気管支喘息の基礎知識

急性気管支炎と気管支喘息はいずれも呼吸器の病気ですが、原因や発症の仕組みが異なります。

呼吸器内科ではこうした気道の炎症や過敏反応に対して多角的な視点から診断・治療を行い、症状の改善をめざします。

ここではそれぞれの病気の定義や原因、かかりやすい人の特徴について解説します。

定義と原因

急性気管支炎はウイルスや細菌などが気管支に感染するか、あるいはたばこの煙・大気汚染などの刺激によって生じる一過性の炎症です。

症状の多くは1週間から2週間程度(急性気管支炎の期間としては2週間前後が多い)で軽快し、慢性化することは比較的まれです。

気管支喘息は気管支が過敏な状態にあり、アレルゲン(ハウスダストや花粉など)や刺激(たばこの煙、運動など)により気道が狭くなってしまう病気です。

発作時に激しいせきや呼吸困難を伴い、長期的な管理や予防が重要です。

主な原因の比較

| 病名 | 主な原因 | 代表的な誘因 |

|---|---|---|

| 急性気管支炎 | ウイルス・細菌感染、刺激 | インフルエンザウイルス、RSウイルスなど 大気汚染、たばこの煙、粉塵など |

| 気管支喘息 | アレルギー・気道過敏性 | ハウスダスト、花粉、ペットの毛 運動、冷たい空気など |

典型的な症状

急性気管支炎は強いせきや痰が主症状で、発熱や倦怠感を伴うことがあります。

特に痰は黄色や緑色になることもあり、ウイルス以外に細菌感染が加わると症状が長引く傾向があります。

せき込むときに胸に痛みを感じることも少なくありません。

気管支喘息では、喘鳴(ぜんめい)と呼ばれるヒューヒュー、ゼーゼーという呼吸音が特徴的です。

呼気時に気道が狭くなることで息苦しさが強まり、発作時には横になりにくいほどつらい呼吸困難を起こす場合もあります。

かかりやすい人の特徴

急性気管支炎は免疫力が低下しているときや疲労が蓄積しているとき、ウイルス感染が流行している時期などにかかりやすくなります。

また、たばこを吸っている方や職場環境で粉塵を吸い込みやすい人なども気管支への刺激が多いため発症しやすい傾向があります。

気管支喘息はアレルギー体質や家族に喘息歴がある方に多く見られます。

また、小児期に始まることが多い一方で、大人になってから初めて発症することもあり、特に女性の方はホルモンバランスの変化などで影響を受けやすいケースもあります。

呼吸器内科の役割

呼吸器内科では、せきや呼吸困難などの症状が継続している方に対して原因究明を行い、適切な治療プランを提案します。

画像診断や呼吸機能検査、血液検査などを通じて、単なるウイルス感染による急性気管支炎か、それとも気管支喘息による慢性的な症状かを鑑別します。

専門的な診断・治療が受けられるメリット

- 専門的な呼吸機能検査で状態を正確に把握できる

- 感染症とアレルギー性炎症を区別して適切な薬を選択できる

- 長引くせきの背景にある重大な病気を早期に発見できる

- 日常生活改善の指導やフォローアップを受けられる

急性気管支炎の症状のポイント

急性気管支炎は比較的短期的に気管支の炎症が起こるため、せきや痰が主体の症状がみられます。

高熱や強い倦怠感を伴う場合もありますが、多くは自然に軽快します。

ただし、治りかけの時期に無理をすると長引いたり、二次感染を引き起こしたりする場合があるので注意が必要です。

せきや痰の特徴

急性気管支炎でのせきは乾いたせきから始まり、数日後には湿ったせきに変化するケースが多くみられます。

炎症が進むと痰が増えてくるため、痰の色や性状の変化に注目することは大切です。

透明~白色が多いですが、二次感染が起きると黄色や緑色になり、粘度が増すことがあります。

症状の期間

急性気管支炎の期間は多くの場合1週間から2週間程度とされています。

ウイルス性が原因ならば自然治癒力で快方に向かいやすいですが、細菌感染を伴う場合や体力の低下が著しい場合、2週間以上症状が続くこともあります。

逆に、たばこの刺激などが持続的に加わる場合は慢性化に移行するリスクも否定できません。

急性気管支炎の経過例

| 時期 | 主な症状 | ケアのポイント |

|---|---|---|

| 発症初期(~3日) | くしゃみ、のどの違和感、乾いたせき | 水分補給と安静、のどを乾燥させない |

| 中期(4~7日) | 強いせき、痰の増加、発熱や全身倦怠感 | 症状に応じた薬物療法、栄養補給 |

| 回復期(8日~2週) | せきの回数減少、痰の色が薄くなる | 適度な休養と再発予防 |

併発しやすい症状

急性気管支炎では気管支以外の気道や肺周辺組織にも影響を及ぼすことがあります。

たとえば副鼻腔炎や中耳炎などの合併症が起こる場合もあり、特に小児や高齢者で体力が低下しているとリスクが高まります。

発熱が長引いたり、せきがいつまでも改善しない場合は肺炎や他の合併症の可能性を視野に入れることが重要です。

治療の基本的な考え方

急性気管支炎が軽症であれば十分な休養と水分・栄養補給を行い、せき止め薬や去痰薬などで対症療法を行います。

ウイルス性の場合は抗生物質が無効なことも多く、必要に応じて医師の判断で使用を検討します。

吸入ステロイドや気管支拡張薬は、せきや喘鳴がひどい場合に用いられることがあります。

気管支喘息の症状のポイント

気管支喘息は気道が慢性的に炎症を起こし、さらに特定の誘因によって急激に気道が狭くなる病気です。

症状は一時的に改善しても誘因が続くと発作が繰り返し起こるため、長期的な管理と予防が重要となります。

喘鳴(ぜんめい)と呼吸困難

気管支喘息を特徴づける症状として、ヒューヒュー、ゼーゼーという音を伴う呼吸があります。

これは気道が狭くなって気流が乱れることで起こり、呼気時に強く聞こえることが多いです。

発作時には酸素の取り込みが十分にできず、呼吸困難感が増して会話が困難になるケースもあります。

気管支喘息の症状

| 症状 | 特徴 |

|---|---|

| 喘鳴(ぜんめい) | ヒューヒュー、ゼーゼーという音が呼気時に顕著 |

| 呼吸困難 | 胸が苦しく息が吸えない、特に夜間から早朝にかけて起こりやすい |

| せき | 特に夜間に発作性に出現、痰はあまり多くないことが多い |

| 胸部圧迫感 | 強い締め付けや息苦しさを感じる場合もある |

発作が起こりやすい状況

気管支喘息の発作はアレルゲンや刺激物質が気道に入ることで生じやすくなります。

ハウスダストや花粉、ペットの毛などの吸入アレルゲンだけでなく寒暖差や運動、ストレスなども誘因として知られています。

特に夜間や早朝は気道の反応性が高まるため、せき込んで目が覚める、または眠りが浅くなるケースが多いです。

日常生活への影響

気管支喘息は発作が起きていないときでも気道が炎症を起こしているため、運動能力の低下や疲れやすさを感じることがあります。

また、睡眠不足やストレスから体調不良に陥りやすく、仕事や学校生活に支障をきたす可能性があります。

季節の変わり目や天候不順の時期に悪化しやすい方もいるため年間を通した自己管理が必要です。

気管支喘息の自己管理で意識したいこと

- 室内のホコリやダニを減らすために寝具のこまめな洗濯と掃除

- ペットを飼育する場合はケア用品やこまめな掃除で毛やフケを取り除く

- 外出時のマスク着用や花粉シーズンの対策

- 適度な運動やバランスの良い食生活で体力を維持する

治療における注意点

気管支喘息の治療では発作を抑える薬だけでなく、気道炎症をコントロールする薬を長期的に使用することが大切です。

発作を繰り返すうちに気道が狭い状態になってしまわないように予防的な治療が求められます。

また、自己判断で薬を中断すると症状が隠れていても炎症が持続する可能性があります。

急性気管支炎と気管支喘息の鑑別ポイント

両者はいずれもせきを中心とした呼吸器症状が出現するため初期の段階では区別が難しい場合があります。

しかし、せきの性質や続く期間、呼吸音や痰の状態などに注目すると、ある程度鑑別する手がかりが得られます。

せきの性質と持続期間の違い

急性気管支炎は最初に乾いたせきが出て、その後に痰を伴う湿ったせきへと変化し、1~2週間程度で徐々に軽快します。

一方、気管支喘息のせきは発作性で、特に夜間や早朝に繰り返し出現することが多いです。

急性気管支炎の期間をすぎてもせきが続く、あるいは再発を繰り返す場合は気管支喘息の可能性を疑ったほうが良いでしょう。

せきの特徴と持続期間

| 病名 | せきの特徴 | 持続期間 |

|---|---|---|

| 急性気管支炎 | はじめは乾いたせき のちに痰を伴う | 1~2週間ほどで自然に軽快する |

| 気管支喘息 | 発作的なせき 特に夜間・早朝に多い | 慢性的に繰り返し起こる |

痰の有無や特徴

急性気管支炎では痰が絡むことが多く、色や粘度の変化からウイルス性か細菌性かの見当をつける場合があります。気管支喘息では痰は少ないか、あっても透明で粘液状のことが多いです。発作時に痰が出るケースもありますが、細菌感染ほど色が変化しないのが特徴です。

呼吸音の聞こえ方

急性気管支炎で呼吸音を聴診すると気道に炎症があるためにゴロゴロ、ブツブツという音が混じる場合があります。

気管支喘息ではヒューヒュー、ゼーゼーといった高音の笛のような喘鳴が認められます。特に呼気時に強く聞こえる場合は気管支喘息が疑われます。

検査方法

医療機関では聴診や問診だけでなく、胸部X線、血液検査、呼吸機能検査(スパイロメトリー)などを組み合わせて診断を行います。

急性気管支炎と判断された場合でも、せきが長引くようなら気管支喘息を疑い、追加検査を行うことがあります。

検査でわかる主なポイント

- 胸部X線:肺炎などの有無を確認

- 血液検査:炎症反応やアレルギー反応の有無

- スパイロメトリー:呼吸機能の状態、気道の狭さの度合い

- ピークフロー測定:気流の変動を日常的にチェック

両者に共通するリスクと注意点

急性気管支炎も気管支喘息も気道がダメージを受けている状態であることに変わりはありません。

正しいケアを怠ると症状が長引いたり重症化する恐れがあります。

ここでは両者に共通するリスクや日常生活での注意点をまとめます。

ウイルス感染との関連

ウイルス感染は気道の粘膜を荒らし、急性気管支炎の直接的な原因にもなります。

同時に気管支喘息の人はウイルス感染をきっかけに発作が誘発されやすいです。

インフルエンザや風邪の流行期には手洗いやマスク着用などの感染予防策を徹底する必要があります。

ウイルス感染と気管支疾患

| 感染症 | 急性気管支炎への影響 | 気管支喘息への影響 |

|---|---|---|

| インフルエンザ | 高熱、強い全身倦怠感が重症化の要因になる | 発作悪化のきっかけとなりやすく、入院が必要になる場合もある |

| 風邪(普通感冒) | せきやのどの痛みから急性気管支炎に移行 | 気道過敏性が高まり、ぜんめいやせき発作が起こりやすい |

| RSウイルス | 小児や高齢者で重症化のリスクが高い | 幼児期の喘鳴エピソードにつながり、大人になってからの喘息リスク増大 |

タバコや大気汚染の影響

タバコの煙や大気汚染に含まれる有害物質は気道に慢性的なダメージを与え、急性気管支炎の症状を悪化させるだけでなく気管支喘息のコントロールを難しくします。

受動喫煙や職場環境での粉塵など避けられないケースもありますが、できるだけこうした刺激を減らす努力が大切です。

アレルギー体質との関係

アレルギー体質の方は気道粘膜が刺激に弱く、急性気管支炎の症状が長引く傾向があります。

また、気管支喘息を合併しやすく、発作がひどくなる場合も考えられます。

アレルゲンとなるハウスダストやダニ、花粉などの除去や、皮膚科やアレルギー科との連携も重要となります。

アレルギー対策に役立つ習慣

- 部屋の掃除を週に数回こまめに行う

- 布団・枕カバーを高温洗濯するか防ダニ仕様にする

- カーテンやカーペットなどのホコリがたまりやすい場所を定期的に洗浄・交換する

- 空気清浄機や除湿機を活用して空気環境を整える

悪化を防ぐための日常対策

せきや痰、喘鳴などの症状が出ている時は十分な休養と睡眠を確保し、水分補給を怠らないことが大切です。

体力の回復が遅れると急性気管支炎の回復が遅れたり、気管支喘息の発作が誘発されやすくなります。

さらに、季節の変わり目や乾燥する時期には保湿やうがいなどで気道の潤いを保ち、感染リスクを下げることも重要です。

治療とセルフケアの違い

急性気管支炎では一時的な炎症を抑える治療が中心になりますが、気管支喘息の場合は長期管理と予防的な治療が欠かせません。

それぞれに合った治療プランを選び、日常生活の改善と合わせて症状の緩和を図ることが大切です。

急性気管支炎に対する治療

急性気管支炎が軽度であれば、安静と十分な栄養・水分補給、対症療法薬(せき止め薬や去痰薬など)で回復を促します。

発熱や強い倦怠感がある場合は抗炎症薬を使用することもあり、二次感染の疑いがある場合は抗生物質を処方されることがあります。

喫煙が原因の1つである可能性が高い場合は禁煙を勧められることが多いです。

急性気管支炎の主な治療方法

| 治療法 | 内容 |

|---|---|

| 対症療法 | せき止め薬、去痰薬、解熱鎮痛薬など |

| 抗生物質 | 細菌感染が疑われる場合に使用 |

| 吸入ステロイド | 炎症が強い場合の補助的な手段 |

| 禁煙・生活習慣の改善 | 長引く原因になる刺激を減らすため重要 |

気管支喘息の長期管理

気管支喘息の治療では発作時の症状を抑える薬(短時間作用型気管支拡張薬)と、気道の炎症をコントロールする薬(吸入ステロイドなど)を組み合わせて使用します。

さらに、生活習慣の見直しやアレルゲン除去、定期的な受診で呼吸状態を評価しながら治療を継続します。

病状が安定しているようにみえても、医師の指示なく薬を自己判断で中止すると急に発作が起こって重症化するリスクがあります。

吸入薬と内服薬の使い分け

気管支喘息では吸入薬の使用が治療の中心となります。

吸入ステロイドは気道の炎症を直接抑え、副作用が全身に及びにくいという利点があります。

急性気管支炎で呼吸困難が強い場合にも短期間吸入ステロイドや気管支拡張薬が処方されることがあります。

内服薬は炎症が重度の場合や吸入が難しい場合、あるいは全身的な治療が必要なときに用いられます。

吸入薬使用時の注意点

- 吸入手技を正しく行うために医療スタッフから指導を受ける

- 吸入後は口腔内をゆすいで感染や口内炎を予防する

- 携帯用吸入薬を処方されている場合はいつも持ち歩く

- 症状が安定していても自己判断で中止せず医師と相談する

生活習慣の見直し

急性気管支炎ではその期間中の養生と再発予防がポイントとなります。

一方、気管支喘息は長期的なマネジメントを行うことで発作を最小限に抑えることが目標となります。

いずれの場合もたばこを吸う習慣がある場合は禁煙が重要な改善策となり、適度な運動やバランスのとれた食事、室内環境の整備などが症状の緩和につながります。

生活習慣の改善例

| 項目 | 急性気管支炎 | 気管支喘息 |

|---|---|---|

| 禁煙 | 早期回復と再発予防のために推奨 | 症状コントロールと長期予後の改善に役立つ |

| 適度な運動 | 回復期に軽めの運動で体力維持 | 発作を起こさない範囲で継続的に運動する |

| 室内環境の整備 | 加湿・換気で呼吸器の負担を軽くする | アレルゲン対策、ダニやハウスダストの除去 |

| 定期的な医療機関受診 | 経過観察が必要な場合は早めに再診 | 長期管理の一環として呼吸機能のチェックなど |

クリニック受診の目安と呼吸器内科の役割

急性気管支炎か気管支喘息かを見極めることは適切な治療を受けるために大切です。

特に長引くせきや呼吸困難がある場合には早期受診が状態の悪化を防ぎ、日常生活の質を維持するうえで有用と考えられます。

ここではクリニックを受診する際の目安と呼吸器内科での診察によるメリットを紹介します。

早期受診が望ましい症状

せきが1週間以上続き、発熱や倦怠感がひどくなる場合や、夜間に呼吸が苦しくて眠れない場合は医療機関への受診を検討してください。

息苦しさが急激に強くなった、会話ができないほど呼吸が苦しい場合は救急外来を利用することも視野に入れる必要があります。

特に気管支喘息の既往歴がある方や、小児・高齢者などは重症化しやすいため注意してください。

受診のタイミングの目安

- 1週間以上せきや痰が続き、体調が回復しない

- 発熱が3日以上続いて症状が改善しない

- 夜間や早朝の息苦しさで眠れず、日常生活に支障が出る

- ぜんめいや呼吸困難を感じたとき

呼吸器専門医の診察で得られるメリット

呼吸器専門医は気管支や肺の病気を中心に経験と知識を深めているため、急性気管支炎と気管支喘息の鑑別を迅速かつ正確に進めることが期待できます。

症状の背景にあるアレルギーや生活習慣なども総合的に判断し、患者さん一人ひとりに合わせた治療方針を立案します。

呼吸器専門医の診察でできること

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 鑑別診断 | せきの原因が感染症かアレルギー性かなどを判別 |

| 治療計画の立案 | 薬物療法・生活指導などを総合的に検討 |

| 検査プランの提案 | スパイロメトリー、画像検査、血液検査など |

| 患者さんへの説明 | 病状・治療目標をわかりやすく伝える |

チーム医療と連携

気管支喘息は長期管理が必要であり、場合によってはアレルギー科や小児科、耳鼻咽喉科などの専門医とも連携することがあります。

また、管理栄養士や看護師などとも連携し、食事指導や日常生活のアドバイスを受けることで、より良いコントロールが期待できます。

受診時に確認したいポイント

受診の際は、せきの発症時期や頻度、痰の色や量、発作が起こる時間帯や状況などを詳しく医師に伝えてください。

自己判断で市販薬を使っている場合や、アレルギー体質などの既往歴がある場合も重要な情報となります。

こうした情報を総合的に判断して診断と治療方針が決まります。

まとめと当クリニックのご案内

急性気管支炎と気管支喘息は、一見似たようなせき症状から始まることがありますが、発症メカニズムや治療方針に大きな違いがあります。

自己判断で対処して症状が長引くと重症化や慢性化のリスクが高まります。

専門の医師による診察や検査を受け、早い段階で適切な治療を選択することが大切です。

ここでは早期診断やクリニックのサポート体制などを再確認し、快適な呼吸を取り戻すための情報をまとめます。

早期診断の重要性

早期に診断を受けることによって急性気管支炎の場合は重症化を防ぎ、気管支喘息であれば発作を最小限に抑えた管理を行うことができます。

逆に放置すると気管支喘息の発作が頻繁に起きるようになるなど生活の質に大きな影響を及ぼします。

少しでも気になるせきや呼吸苦があれば早めに受診して詳しい検査を行いましょう。

適切な治療で快適な呼吸を取り戻す

呼吸器の不調は日常生活のあらゆる場面で支障をきたす可能性があります。

急性気管支炎の期間を短くし、気管支喘息の発作をコントロールすることで睡眠の質が向上し、仕事や学業、運動への意欲も高まります。

適切な治療と日常生活の見直しを行うと慢性的なせきや息苦しさから解放される望みが高まります。

治療のメリット

| 効果 | 具体例 |

|---|---|

| 症状改善 | せき、痰、呼吸困難などの緩和 |

| 生活の質向上 | 睡眠の改善、日中の集中力向上 |

| 重症化の予防 | 長期入院や合併症の発生を抑える |

| メンタルヘルスの安定 | 息苦しさの軽減によるストレスの軽減 |

当クリニックでのサポート体制

当クリニックでは呼吸器内科の専門医が急性気管支炎や気管支喘息などの呼吸器疾患を総合的に診察します。

問診・視診・聴診に加えて、血液検査や呼吸機能検査、場合によっては画像検査を行い、それぞれの患者さんに合った治療プランを提案します。

治療後も定期的にフォローアップを行い、病気の経過を見ながら治療内容や生活指導を柔軟に調整しています。

当クリニックの特徴

- 呼吸器専門医による丁寧なカウンセリング

- 血液検査や画像検査で正確な診断をサポート

- 吸入薬や内服薬を含む多様な治療法を提案

- 長期管理が必要な患者さんへのフォローアップ体制

来院のご案内

もし、せきが長引いて日常生活に支障がある場合や夜間の息苦しさが気になる場合は、一度当クリニックへご相談ください。

ご予約や診療時間の詳細はホームページから確認いただけます。ちょっとした不安な点でもお気軽にお問い合わせいただければと思います。

以上