インフルエンザを経験すると高熱や全身の倦怠感などの症状が落ち着いた後も長引く咳に悩む方が少なくありません。体力の回復が思うように進まず、生活の質が下がると感じるケースもあります。

この記事ではインフルエンザ後に咳が止まらない状態を中心に、その原因や対処法、呼吸器ケアの実践ポイントなどを具体的に解説します。

長引く咳は身体からのサインです。早めに対処して、快適な日常生活を取り戻すきっかけにしてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

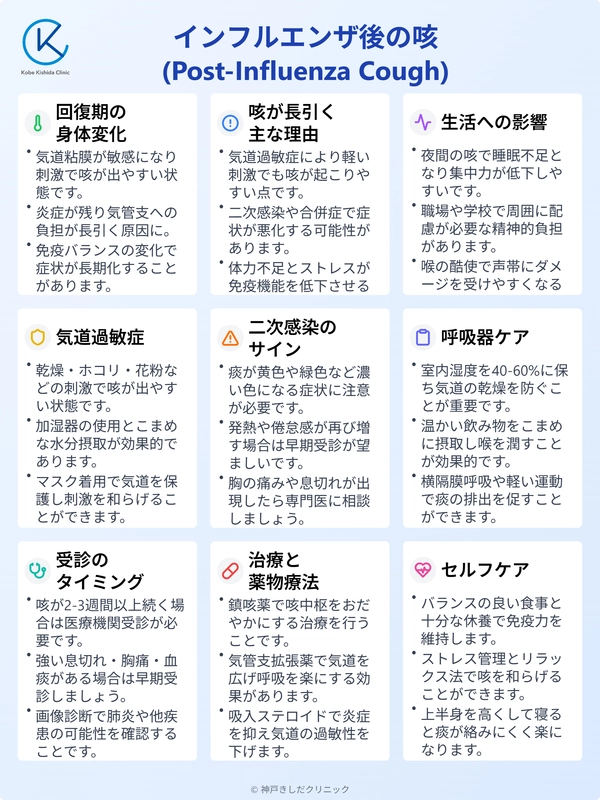

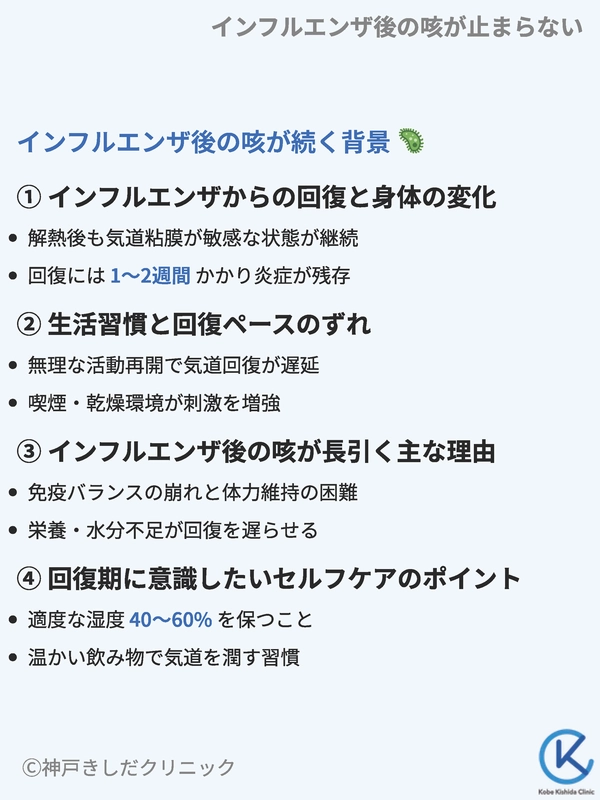

インフルエンザ後の咳が続く背景

インフルエンザの症状は熱や関節痛だけでなく、回復期にも様々な影響を及ぼすことがあります。特にインフルエンザが治ったあとに咳が止まらない状態が続くのは珍しくありません。

ここでは、そうした咳が続く理由や背景をお伝えします。

インフルエンザからの回復と身体の変化

インフルエンザウイルスによる急性症状が治まるまでの期間は個人差がありますが、一般的には約1~2週間ほどで解熱や全身症状が改善に向かいます。

ただし、ウイルスが完全に排除される過程で気道粘膜が敏感になり、少しの刺激でも咳が出やすい状態になることが多いです。気道粘膜は一度傷つくと回復に時間がかかり、その間に外部刺激を受けると咳反射が強まります。

インフルエンザに伴う強い炎症が残る場合もあり、気管支への負担が長引く原因になりやすいです。

気道粘膜は回復力が高い一方で、乾燥やアレルギーなどの追加要因が重なると症状の回復が遅れてしまいます。

インフルエンザに感染した後は免疫のバランスが変化していることも多く、結果として咳の症状だけが長期化することがあります。

インフルエンザ後に起こりやすい気道の変化

| 気道の状態 | 主な特徴 | 咳が強くなる原因 |

|---|---|---|

| 粘膜の過敏反応 | 外部刺激に過剰に反応しやすい | 乾燥、ほこり、花粉などで咳が増える |

| 炎症の残存 | 軽度の炎症が長期間持続 | 気道にダメージが残る |

| 分泌物の増加 | 粘性の痰が出やすくなる | 痰を排出しようとして咳が出る |

生活習慣と回復ペースのずれ

インフルエンザを発症すると日常生活全般が制限されることが多いです。

高熱により十分な休養が取れなかったり、仕事や家事・育児などですぐに通常のペースに戻そうとして、体への負担が大きくなる場合があります。

その結果インフルエンザ後の咳が止まらない状態が長引くことにつながります。適度な休息や睡眠などを取らずに無理に活動を再開すると、気道のみならず全身の回復が遅れやすくなります。

さらに喫煙や受動喫煙、空気の乾燥した環境などが重なると、気道が敏感な状態のまま刺激を受けやすくなり、症状が続きやすいです。

回復期に避けたい生活習慣

- 喫煙や受動喫煙

- 空調の効きすぎや湿度の低い環境

- 連日の過度な飲酒

- 寝不足や不規則な生活リズム

インフルエンザ後の咳が長引く主な理由

インフルエンザが原因で気道がダメージを受けたあと、日常生活や環境要因が重なることで咳が長引きやすくなります。

栄養不足や水分不足、過剰なストレスもまた回復を遅らせる原因です。特にインフルエンザ後の体は免疫バランスが崩れやすいため、体力維持が難しくなる人が多いです。

呼吸器内科を受診するとインフルエンザに続く咳を訴える患者さんが一定数見られます。

ウイルス感染が終息したのに、なぜ咳が残るのかと不安になるのは当然です。

実際、インフルエンザ後に咳が止まらない人は増える傾向にありますが、適切なケアで症状が改善するケースも多くみられます。

回復期に意識したいセルフケアのポイント

インフルエンザ後の咳を軽減して早期に快適な生活を取り戻すためには、体を冷やさない、睡眠をしっかり確保する、水分補給を欠かさないなどの基本的な習慣が重要です。

加湿器やマスクを活用して気道を保護するのも有用な方法です。

回復期に意識する習慣

- 室温や湿度の管理を行う(適度な湿度は約40~60%)

- 温かい飲み物をこまめにとり、気道を潤す

- 就寝前には喉を刺激しないように刺激物の摂取を避ける

- 不調を感じたら早めに休み、体力を温存する

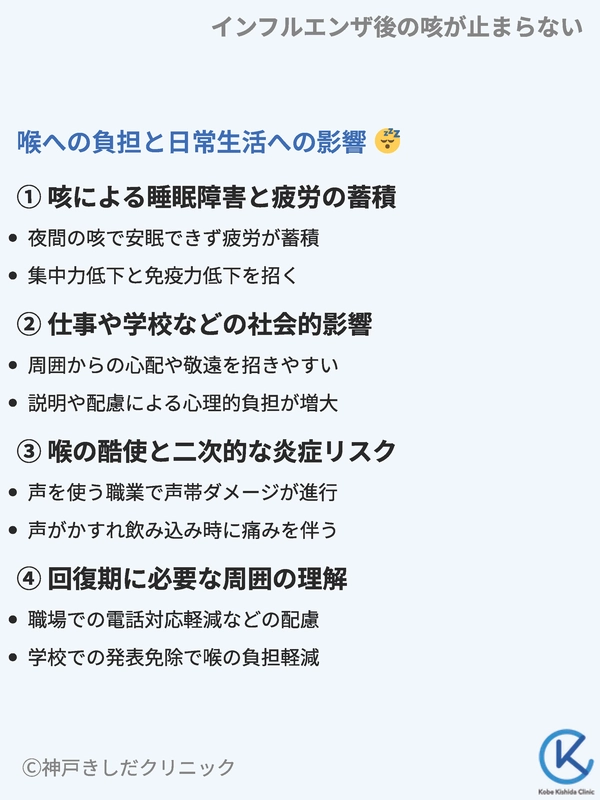

喉への負担と日常生活への影響

インフルエンザの後に咳が続くと身体的にも精神的にも大きな負担を感じる人が多いです。普段の生活に支障が出て、学業や仕事にも影響を与える可能性があります。

ここでは咳が及ぼす具体的な影響を考えてみましょう。

咳による睡眠障害と疲労の蓄積

夜間に咳が出ると安眠できず、朝までに疲れがとれないまま起床することになりやすいです。これは日中のパフォーマンス低下や集中力の欠如を招きます。

慢性的な睡眠不足が続けばさらに免疫力が落ちやすくなり、インフルエンザ後の咳が止まらない状態が長引く原因になりやすいです。

夜間の咳がもたらす主な影響

| 影響 | 日中の状態 | 備考 |

|---|---|---|

| 睡眠不足 | 倦怠感、集中力低下 | 仕事や学習に影響 |

| 体力の回復が不十分 | だるさや疲労感が持続 | 感染症への抵抗力低下 |

| 精神的ストレス | イライラ、気分の落ち込み | ストレス性症状が現れやすい |

仕事や学校などの社会的影響

学校や職場で頻繁に咳をすると、周囲から「まだインフルエンザが治っていないのでは?」と心配や敬遠を招くことがあります。

本人としては無理をしてでも行かなければならない事情があるかもしれませんが、長引く咳は対人関係でも負担が大きくなりがちです。

また、人前で咳をすることで説明が必要になったり、相手に不安を与えないよう配慮する必要が出てきたりします。

こうした心理的負担は身体の回復にも悪影響を及ぼします。気まずさや咳を抑えたいという焦りがさらに気道を刺激することで咳が増すことも少なくありません。

呼吸器内科の視点から見ても、ストレスと咳には深い関係があると考えられています。

長引く咳が社会生活に与える影響

- 集中力の低下による仕事の効率ダウン

- 周囲への配慮による余計なストレス

- 外出や人と会うことへの抵抗感

- 病み上がりだと誤解される

喉の酷使と二次的な炎症リスク

咳が続くと気道や声帯を酷使するため、もともと炎症があった喉がさらにダメージを受けやすくなります。特に声をよく使う職業の方は話すたびに咳が誘発されたり、声がかれたりしやすくなるのが特徴です。

そこで無理に声を出し続けると、喉の炎症が長引く悪循環に陥る場合があります。

喉を酷使した場合に起こりがちな症状

- 声が出にくい、かすれる

- のどの奥がヒリヒリする

- 飲み込み時に痛みを伴う

- 長い会話ができなくなる

回復期に必要な周囲の理解

周囲の人が状況を理解してくれると本人の不安やストレスは軽減しやすいです。

例えば職場であれば、しばらくの間は電話対応を減らしてもらうなどの配慮が可能かもしれません。

学校であれば、発表や討論の場面を免除または軽減してもらうことで喉を過度に使わずに済むケースがあります。

インフルエンザ後の咳が長引く原因

インフルエンザ後に咳が止まらない原因は多岐にわたります。ウイルスの影響だけでなく、免疫状態や他の疾病の存在、生活習慣などが複雑に絡んでいるからです。

ここでは主な原因をいくつか挙げて解説します。

気道過敏症

インフルエンザ後に気管支の過敏症状が残ると、わずかな刺激で咳が起こりやすくなります。これは気道粘膜が炎症によって傷つき、回復する過程で敏感になっているためです。

空気の乾燥やホコリ、たばこの煙、花粉など、普段はあまり影響を受けない程度の刺激でも咳反射が起こりやすくなります。

気道過敏症による主な刺激要因と対策

| 刺激要因 | 対策 |

|---|---|

| 乾燥 | 加湿器の使用、こまめな水分摂取 |

| たばこの煙 | 禁煙・分煙、換気の徹底 |

| 花粉・ハウスダスト | 空気清浄機の導入、掃除の頻度を増やす |

| 冷たい空気 | マスクの着用、室温管理 |

二次感染や合併症

インフルエンザウイルスによるダメージを受けた呼吸器は他の細菌やウイルスによる感染が起こりやすい状況になることがあります。

気管支炎や肺炎などを併発すると咳の症状がさらに強まる恐れがあります。特に痰に色がついている場合や呼吸が苦しくなる場合は早めに医療機関を受診することが望ましいです。

二次感染が疑われるサイン

- 痰が黄色や緑色などの濃い色になる

- 発熱や倦怠感が再び増す

- 胸の痛みや息切れが出現する

アレルギー反応の可能性

インフルエンザ後、免疫のバランスが乱れることでアレルギー症状が顕在化することがあります。普段は軽度だったハウスダストアレルギーが悪化し、咳が出やすくなる人もいます。

インフルエンザの後になぜか花粉症の症状が強まったという例も報告されており、アレルゲンとの接触に敏感になる点が特徴です。

インフルエンザ後に増悪しやすいアレルギー例

| アレルギー | 症状の特徴 | 悪化のきっかけ |

|---|---|---|

| 花粉症 | くしゃみ、鼻水、咳、目のかゆみ | 粘膜の敏感化 |

| ハウスダスト | くしゃみ、鼻づまり、乾いた咳 | 部屋の換気不足 |

| ペットアレルギー | くしゃみ、咳、喉のかゆみ | 動物の毛やフケとの接触 |

体力不足とストレス要因

インフルエンザ後に十分な休養を取れない状態で仕事や家事を再開してしまうと、体力不足によって免疫機能が低下しやすくなります。

加えて、咳が続くことで周囲に気を遣い、精神的な負担も増大します。

慢性的なストレスが続くと免疫の働きが乱れ、気道が過敏になって咳が長引く要因になり得ます。

回復期の呼吸器ケアと受診のタイミング

インフルエンザが治った後も咳が続く場合には早めの呼吸器ケアが重要です。セルフケアで対処しきれない場合には適切な時期に受診して医師に相談することが望ましいです。

ここでは回復期に行いやすい呼吸器ケアと受診のタイミングの目安について見ていきます。

こまめな水分補給と保湿

気道の乾燥は咳を引き起こす大きな要因です。特にインフルエンザ後は気管支が敏感になっているため、湿度や水分補給に気を配ることが大切です。

室内の湿度を40~60%程度に保ち、のど飴や温かい飲み物を活用して喉を潤すと効果的です。

喉を保湿する具体的な方法

- 加湿器の設置

- 喉飴やうがい薬を使用

- 定期的に水やお茶などを口に含む

- 入浴後に保湿クリームなどで皮膚も含めて乾燥を防ぐ

痰のケアと呼吸法の工夫

痰が絡む咳が続く場合は痰を上手に排出する工夫が重要です。適度に体を動かすことで肺に溜まった痰を上方へ移動させやすくなります。

日常的に無理のない範囲でストレッチをする、または横隔膜呼吸を取り入れると呼吸器への負担が軽減しやすいです。

咳込む時には軽く前かがみになると気道が楽になることがあります。

痰を絡めやすい咳への対処方法

| 対処法 | ポイント |

|---|---|

| 横隔膜呼吸 | 呼吸を深くすることで気道の換気を促しやすい |

| 軽い運動 | 全身の血行が良くなり痰が排出されやすくなる |

| 温かい飲み物をこまめに摂取 | 痰を軟らかくし、喉の保湿効果を高める |

受診の目安と医療機関での診察

インフルエンザ後の咳が2~3週間以上続く場合や呼吸困難や胸の痛み、痰に血が混じるなどの症状がある場合には医療機関の受診が必要です。

風邪から続く咳だと思い込んで対処が遅れると万が一肺炎などの合併症が潜んでいた場合にリスクが高まります。

呼吸器内科であれば咳の原因をより専門的に調べることができます。

箇条書き:受診のタイミング

- 咳が2~3週間以上続く

- 強い息切れや胸痛がある

- 痰に血が混ざっている

- 急に高熱がぶり返す

医師による治療とケアの展開

医師の診察では問診や聴診、必要に応じてレントゲンや血液検査を行い、咳の原因を細かく探ります。

二次感染や気管支喘息が疑われる場合は抗生剤や気管支拡張薬などの薬物治療を行うことがあります。

症状に合わせた吸入療法や生活指導を受けることで、よりスムーズに回復へ向かいやすいです。

インフルエンザ後の咳が止まらない時のセルフケア

インフルエンザの回復期には自宅でのセルフケアが大きな役割を果たします。

医師から処方された薬がある場合は指示どおりに使用し、生活習慣の改善やケアグッズの活用などを組み合わせると効果が高まります。

生活リズムの見直しと栄養バランス

回復期に入っても体は完全には元の状態に戻っていない場合が多いです。

乱れた食生活や不足した睡眠は免疫力を低下させ、咳の原因となる気道の弱体化を誘発することがあります。バランスのよい食事と十分な休養を確保することが、咳の改善につながりやすいです。

おすすめの食材や栄養素

- タンパク質(肉、魚、豆腐、卵など)

- ビタミンC(柑橘類、ブロッコリー、いちごなど)

- ミネラル(海藻、ナッツ類、牛乳など)

- 抗酸化成分(緑黄色野菜、果物)

ストレス管理とリラックス法

過度のストレスは気道を緊張させ、咳が出やすくなる一因です。回復期にはできるだけ自分を追い込まず、ゆっくり過ごす時間を意識するとよいでしょう。

アロマオイルや入浴、軽いストレッチなどで心身をリラックスさせることも検討できます。

リラックスを促す習慣と効果

| 習慣 | 効果 |

|---|---|

| 軽い運動(ヨガ、散歩など) | 気分転換や血行促進 |

| 深呼吸や瞑想 | 副交感神経を優位にし、咳を和らげる |

| 温かいお風呂での半身浴 | 体を温め、喉の乾燥を防ぐ |

咳を誘発しない姿勢・呼吸法

インフルエンザ後の咳がきつい時には咳を誘発しにくい姿勢や呼吸法を心がけると症状が多少和らぎます。

仰向けで寝るよりも上半身を少し高くした姿勢で眠ると痰が喉に絡みにくいです。

日中もできるだけ前かがみにならないように注意し、呼吸が楽に行える姿勢を保つと咳の頻度が減ることがあります。

咳を和らげるポイント

- 寝るときは枕を高めにし、上半身をやや起こす

- 姿勢を正して呼吸を深くする(猫背は避ける)

- 咳が出そうな時は軽く唇を閉じてゆっくり息を吐く

- 水分をこまめに摂って喉を潤す

外出時の対策

外出時にはマスクの着用が重要です。マスクは感染予防だけでなく、気道の保護にも役立ちます。

特に冬場の乾燥した空気や花粉やハウスダストが多い場所では咳の悪化を防ぎやすいです。

また、混雑した場所で長時間過ごすことを避け、無理せず適度に休憩を取りながら行動するといいでしょう。

外出時に役立つアイテムと使い方

| アイテム | 使い方 |

|---|---|

| マスク | 気道を保護し、ホコリや花粉をブロック |

| 携帯用加湿スプレー | 喉が乾燥したと感じた時にシュッとひと吹き |

| タオルやハンカチ | 咳が出そうな時に口元を押さえ、飛沫を防ぐ |

| 携帯用のど飴 | 外出先でも喉を潤し、刺激を和らげる |

咳が長引くときに検討したい医療検査と専門治療

インフルエンザ後の咳が想定以上に長引く場合は専門的な検査や治療を検討することが大切です。

特に隠れた合併症や慢性疾患があると、単純に「インフルエンザ後だから」と放置するとリスクが高まります。

レントゲン・CTスキャンなどの画像診断

胸部レントゲンやCTスキャンは肺や気道の状態を可視化するのに役立ちます。気管支炎だけでなく肺炎、結核、腫瘍などの可能性を早期に排除するためにも、必要に応じて画像診断を受けると安心です。

インフルエンザ後に咳が止まらないからといって必ずしも深刻な病気があるわけではありませんが、疑いを払拭するためにも適切な検査を行うことをおすすめします。

画像診断でわかる主な疾患例

| 検査方法 | 特徴 | 診断可能な疾患 |

|---|---|---|

| 胸部レントゲン | シンプルな撮影で肺の状態を確認 | 肺炎、気管支炎、胸水など |

| CTスキャン | 断層画像で詳細な構造を把握 | 肺結節、腫瘍、重度の肺炎など |

喘息や慢性気管支炎の検査

インフルエンザ後の咳がきっかけで潜んでいた喘息や慢性気管支炎が発覚することもあります。

例えば咳喘息と呼ばれるタイプの喘息は気道の狭窄が顕著でないため、見逃されやすいです。

専門医は肺機能検査や喀痰(かくたん)検査、アレルギー検査を行って原因を探り、必要に応じて吸入ステロイド薬や気管支拡張薬などを処方します。

喘息を疑う症状

- 夜中や早朝に咳き込む

- 運動後に息苦しさや咳が続く

- 呼吸をするとヒューヒューと音がする

薬物療法と吸入治療

咳が長期化すると気道の炎症を抑えるための薬物療法が必要になる場合があります。例えば咳を抑える鎮咳薬、気道を広げる気管支拡張薬、抗炎症作用を持つ薬などです。

主治医は患者の症状や検査結果に応じて複数の薬を組み合わせて処方することがあります。

咳を抑える代表的な薬の種類

| 薬の種類 | 作用 | 例 |

|---|---|---|

| 鎮咳薬 | 咳中枢をおだやかにする | コデイン系、デキストロメトルファン |

| 気管支拡張薬 | 気道を広げ、呼吸を楽にする | テオフィリン、β2刺激薬 |

| 吸入ステロイド | 炎症を抑え、気道の過敏性を下げる | フルチカゾン、ブデソニド |

リハビリテーションや呼吸訓練

慢性的に咳が続くと肺活量や呼吸筋が弱ることがあります。そのため呼吸リハビリテーションとして専門家による呼吸訓練を受けるのも選択肢の一つです。

正しい呼吸法や体位ドレナージなど自己流ではわかりにくいテクニックを習得すると、咳の頻度が減りやすくなります。

咳が止まらないときに意識したい周囲との連携

インフルエンザ後の咳は当人にとってつらい症状ですが、周囲の理解や協力があると回復がスムーズになります。

仕事場や家庭、学校などでのサポート体制を整えることで安心感が得られ、不要なストレスを軽減できます。

家族や同居人への理解

咳が続くと家の中でも気を遣う場面が増えます。夜間に咳で起きたり、洗面所を占領してうがいを繰り返すなど生活リズムの乱れがあると家族関係がギクシャクする恐れがあります。

あらかじめ「インフルエンザが治ったあとでも咳が残りやすい」と説明し、協力を仰ぐとスムーズに支えを得られます。

家族に伝えておきたいポイント

- 咳が続いていても感染力は大幅に下がっている場合が多い

- 乾燥やホコリが症状を悪化させる

- 夜間に咳が出やすいので、室温や湿度に気を配ってほしい

- 「長引く咳=うつる病気」とは限らない

職場や学校での配慮

長引く咳があるときは仕事場や学校での周囲の協力が重要です。例えば会議中に咳が出ることで中断を招くと本人にも負担がかかります。

こまめに水分補給ができるように席を出やすい場所にしてもらう、発言や電話対応を一時的に控えさせてもらうなど、小さな工夫でも大きな負担軽減につながります。

職場や学校で考えられる配慮例

| 配慮内容 | 具体的な例 |

|---|---|

| 喉を酷使しない環境づくり | 電話対応を減らす、発表機会を調整する |

| 休憩時間の確保 | こまめに水分補給やうがいができる時間を設ける |

| マスク着用での仕事・授業 | 周囲に安心感を与え、刺激から喉を守る |

医療機関と相談しながらの生活調整

呼吸器内科やかかりつけ医で相談しながら生活習慣の調整や薬の管理を行うと安心です。医師や看護師との連絡を密にすることで症状の変化にすぐ対応できます。

また、職場や学校に診断書を提出して合理的な配慮を受けられる場合もあります。

周囲に自分の状態を客観的に理解してもらうためにも医療機関との連携を大切にしてください。

インフルエンザ後の咳を乗り越えて快適な生活へ

インフルエンザ後の咳が止まらない状態が続くと身体的にも精神的にも負担が大きくなります。

回復期は気道が敏感になっているので、乾燥、ほこり、ストレスなどの小さな要因が重なって咳を悪化させやすいです。

しかし原因を理解し、適切なセルフケアや周囲のサポートを得ることで、症状の改善が期待できます。

長引く咳は気道や肺だけでなく、日常生活にも影響を及ぼします。睡眠不足や仕事・学校での不安を招かないためにも早めに対処し、必要に応じて呼吸器内科など専門医の力を借りるのが望ましいです。

自分の状態を客観的に把握し、無理をせず回復を目指してください。

以上

参考にした論文

HATAGISHI, Etsuko, et al. Establishment and clinical applications of a portable system for capturing influenza viruses released through coughing. PloS one, 2014, 9.8: e103560.

KATO, Motokazu, et al. Effect of peramivir on respiratory symptom improvement in patients with influenza virus infection and pre‐existing chronic respiratory disease: findings of a randomized, open‐label study. Influenza and Other Respiratory Viruses, 2021, 15.1: 132-141.

IKEMATSU, Hideyuki, et al. The post‐infection outcomes of influenza and acute respiratory infection in patients above 50 years of age in Japan: an observational study. Influenza and Other Respiratory Viruses, 2012, 6.3: 211-217.

MUKAE, Hiroshi, et al. The Japanese respiratory society guidelines for the management of cough and sputum (digest edition). Respiratory Investigation, 2021, 59.3: 270-290.

CAINI, Saverio, et al. Clinical characteristics and severity of influenza infections by virus type, subtype, and lineage: a systematic literature review. Influenza and other respiratory viruses, 2018, 12.6: 780-792.

MARUYAMA, Takaya, et al. Outcomes and prognostic features of patients with influenza requiring hospitalization and receiving early antiviral therapy: a prospective multicenter cohort study. Chest, 2016, 149.2: 526-534.

MATSUZAKI, Yoko, et al. Clinical features of influenza C virus infection in children. The Journal of infectious diseases, 2006, 193.9: 1229-1235.

SEKI, Masafumi, et al. Disease severity in patients with simultaneous influenza and bacterial pneumonia. Internal Medicine, 2007, 46.13: 953-958.

UEHARA, Suzuko, et al. Japanese guidelines for the management of respiratory infectious diseases in children 2007 with focus on pneumonia. Pediatrics International, 2011, 53.2: 264-276.

MOGHADAMI, Mohsen. A narrative review of influenza: a seasonal and pandemic disease. Iranian journal of medical sciences, 2017, 42.1: 2.