咳や痰が長い間続くと日常生活が煩わしくなるだけでなく、隠れた病気の可能性も気になるかもしれません。

風邪が治ったはずなのに咳だけが止まらない、痰がいつまでも絡んでつらい、という状態は多くの方が経験します。

本記事では咳や痰が続く主な原因、考えられる病気、医療機関を受診するタイミングなどを詳しく紹介します。

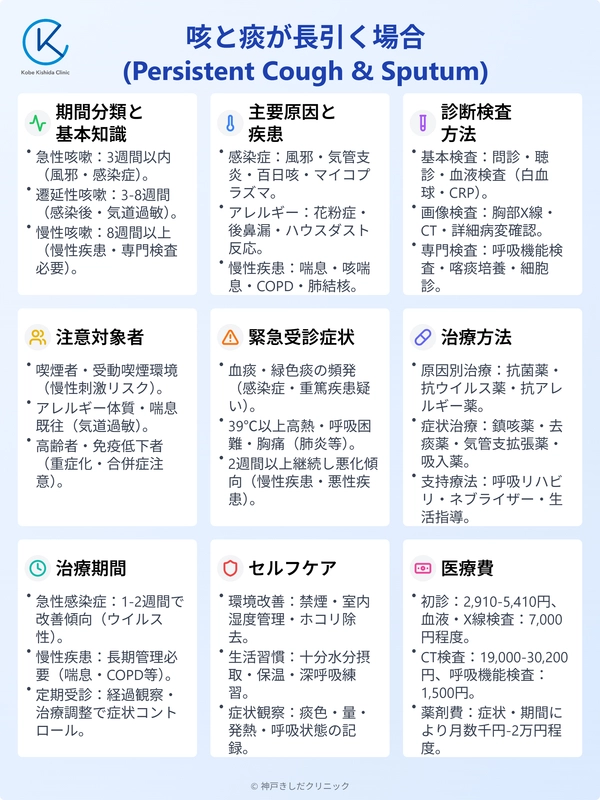

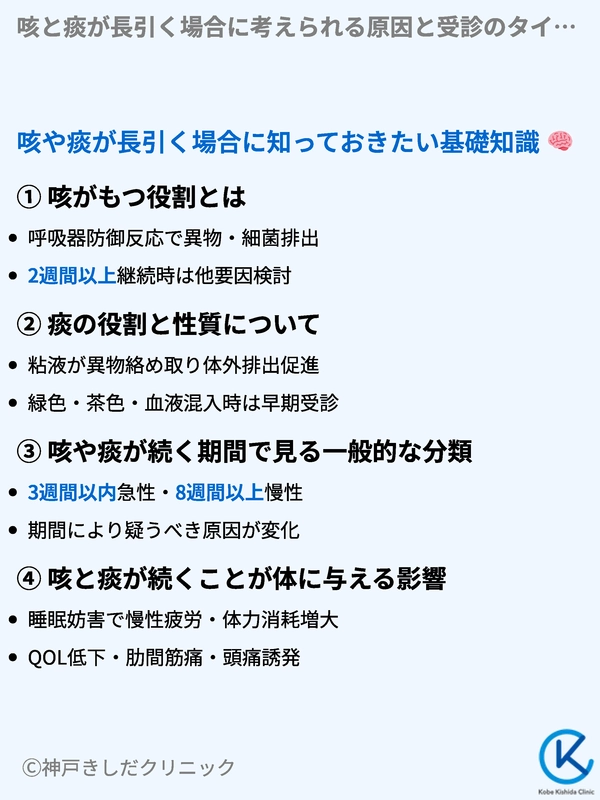

咳や痰が長引く場合に知っておきたい基礎知識

咳や痰が長期間続く状況は軽視すると日常生活の質を低下させる要因になりかねません。

特に痰が絡む咳は体力的にも負担が大きく、仕事や家事のパフォーマンスに影響を及ぼすことがあります。

このような症状がなぜ起こるのか、まずは基礎的な知識を整理しておくことが重要です。

ここでは咳と痰の役割、持続する期間の目安、体にとっての影響などを解説します。

咳がもつ役割とは

咳は呼吸器に入り込んだ異物や細菌、ウイルスなどを外に排出するための重要な防御反応です。

例えばホコリや花粉などの吸入によって気道が刺激されると自然に咳が出て気道をきれいにしようとします。

これは体が自らを守るメカニズムであり、本来は必要性の高い機能です。

ただし、咳が過度に出ると気道や筋肉に負担がかかります。

通常、風邪であれば1週間程度で咳は落ち着くケースが多いですが、2週間以上続く場合はほかの要因を考慮したほうがよいかもしれません。

痰の役割と性質について

痰は粘液と呼ばれる分泌物が気道の異物や細菌を絡め取り、体外へ排出する働きを担います。

気道の内面は線毛という小さな毛で覆われており、この線毛の動きと痰の粘性によって不要な物質を排出しやすい形にして体外へ運び出すのです。

そのため痰が出ること自体は呼吸器を守るための大切な機能だといえます。

しかし、痰が濃い色だったり、量が過度に多かったり、何週間も続いている場合は感染症や炎症など何かしらのトラブルが起きている可能性を疑う必要があります。

特に痰の色が緑色や茶色、血が混じったような赤色の場合は早めに受診を検討したほうがよいでしょう。

咳や痰が続く期間で見る一般的な分類

咳や痰がどのくらいの期間続いているかによっておおまかに下記のように分類できます。

- 3週間以内:急性の咳

- 3週間~8週間:遷延性の咳

- 8週間以上:慢性の咳

風邪などの一時的な炎症による咳は3週間以内におさまることが多いです。

3週間を超えて咳が長引いている場合は別の病気が関与しているかもしれません。

8週間を超える場合は慢性咳とみなし、より専門的な検査や診断が重要となります。

咳と痰が続くことが体に与える影響

咳や痰が続くと睡眠が妨げられて慢性的な疲労に陥ることがあります。

さらに、咳のしすぎで肋間筋(ろっかんきん)を痛めたり頭痛や嘔気を感じたりする場合もあります。

痰が絡むと強い咳き込みが起こるため体力消耗はさらに大きくなります。

結果として日常生活の質(QOL)が低下する恐れがあります。

咳や痰の状態で注意したいポイント

- 痰の色(透明・白・黄色・緑・茶色・血が混じるなど)

- 咳のタイミング(夜間にひどくなる、運動時に悪化するなど)

- 体調の変化(発熱、息切れ、胸の痛みなど)

- 持続期間(2週間以上か、3週間以上か、またはそれ以上か)

このようなポイントに着目しながら日々の症状を把握すると医療機関での受診時にスムーズに相談ができます。

少しでも「いつもと違う」「普段の風邪と違う」と感じたら早めに専門家へ相談することが大切です。

咳と痰の関係を理解するための目安表

| 期間(咳) | 主な原因の可能性 | 受診の検討 |

|---|---|---|

| 3週間以内 | 風邪や一過性の感染症 | 症状が強いなら早め |

| 3週間~8週間 | 百日咳や副鼻腔炎などの可能性 | 継続するなら相談 |

| 8週間以上 | 慢性的な炎症や喘息など | 早急に専門医を受診 |

上記はあくまでも目安ですが、咳や痰が続く期間によって疑うべき原因が変わってくることがわかります。

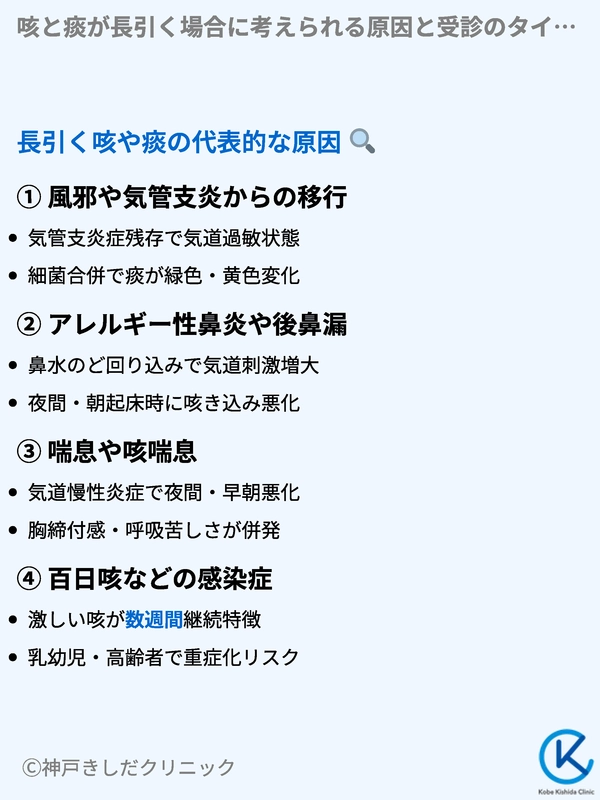

長引く咳や痰の代表的な原因

咳や痰が長引く背景には多岐にわたる原因が考えられます。

ウイルス感染がきっかけで始まった咳が思わぬアレルギー症状や気道過敏性のせいでなかなか治まらなくなる場合もあります。

ここでは医療機関でよく見られる代表的な原因を具体的に解説していきます。自分の症状がどれに該当しそうか、参考にしてください。

風邪や気管支炎からの移行

一般的な風邪は1週間ほどで回復することが多いですが、気管支の炎症が残ると咳だけが長引く場合があります。

気管支炎が起こると気道が過敏になり少しの刺激でも咳が出る状態になりがちです。

ウイルス感染後の咳は細菌感染とも合併することもあり、痰が緑色や黄色を帯びる場合は注意が必要です。

アレルギー性鼻炎や後鼻漏

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎などで、鼻水がのどに回り込む後鼻漏(こうびのう)を起こすと気道が刺激されやすくなります。

この状態が続くと咳や痰として表れやすく、特に夜間や朝起きた時に咳き込みが増えることがあります。

花粉症の季節やハウスダストに敏感な方はアレルギーのコントロールが不十分だと咳や痰が続きやすいです。

喘息や咳喘息

咳が主症状となる喘息や、咳喘息と呼ばれる状態では気道が慢性的に炎症を起こしています。

これらは夜間や早朝に咳が出やすいのが特徴で、痰があまり多くない場合もあれば、透明な粘性の高い痰が出ることもあります。

発作的に咳き込み、胸の締め付け感や呼吸の苦しさが伴うことがあり、長引く場合は注意が必要です。

百日咳などの感染症

百日咳は激しい咳が長期間続く感染症で、特に乳幼児や高齢者では重症化のリスクがあります。

名前のとおり何週間も続く激しい咳が特徴で、痰が絡みづらいために咳き込む回数が増えがちです。

ワクチンの普及で昔ほど多くはなくなったものの、成人でも感染する可能性があります。

判断に迷ったときに確認したい点

- 夜間や早朝に咳き込みが激しくなるか

- 痰の色に変化や濃さはあるか

- 発熱や全身倦怠感などの付随症状はあるか

- 呼吸がしづらいと感じることはあるか

上記の点を自己チェックすると、どの病気に近いのかの見当がつきやすくなります。

長引く咳・痰の代表的な原因と特徴

| 原因 | 主な特徴 | 症状の持続度合い |

|---|---|---|

| 気管支炎 | 風邪後に咳が残る | 数週間続くことがある |

| アレルギー | 季節性・ハウスダストなどに反応 | 状況によって悪化や軽快 |

| 喘息・咳喘息 | 夜間・早朝に咳が強くなる | 数週間〜数か月 |

| 百日咳 | 激しい咳が長期にわたって続く | 3週間以上に及ぶことも |

少しでも思い当たる症状がある場合、自己判断で放置せずに医療機関を受診することをおすすめします。

咳や痰が気になる方へ意識してほしいこと

- 症状の期間を把握しよう

- 痰の色や粘度を観察しよう

- 夜間や運動時の咳き込み状況をメモしよう

- 食事や生活習慣を見直してみよう

これらを日頃から意識しておくと受診時の問診で状態を正確に伝えられます。

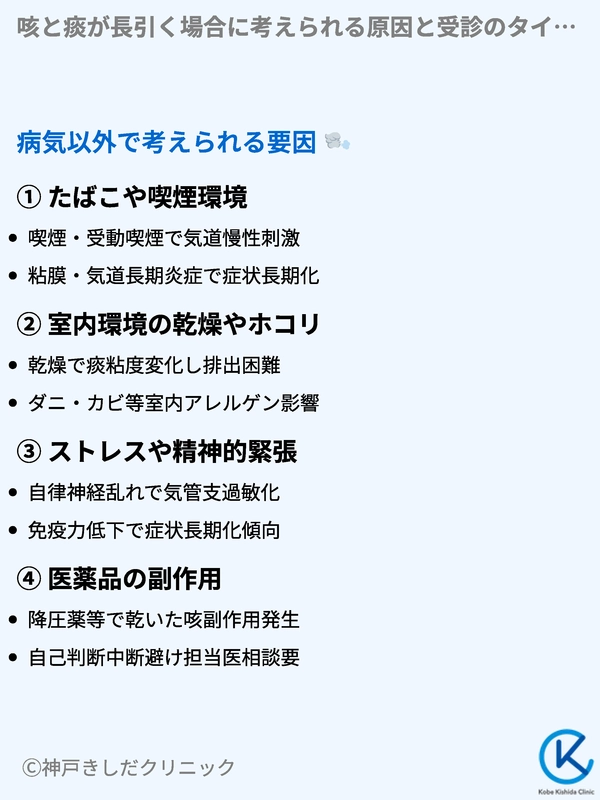

病気以外で考えられる要因

咳や痰が続く背景には必ずしも感染症やアレルギーだけが原因とは限りません。

生活環境や習慣、精神的なストレスなど病気以外の要因が大きく関与しているケースもあります。

ここでは意外と見落としがちな生活習慣や心理的要因について考えてみます。

たばこや喫煙環境

喫煙は肺や気管支への負担が大きく、慢性的な咳や痰につながる代表的な要因です。

受動喫煙も同様で周囲のたばこ煙にさらされることで咳が増えることがあります。

喉や気管支への刺激が長期にわたって続くと、のどの粘膜や気道が慢性的に炎症を起こし、咳や痰が長引きやすくなるのです。

室内環境の乾燥やホコリ

エアコンの使用や季節的な乾燥によって気道の粘膜が弱りやすくなります。

とくに空気が乾燥すると痰の粘度が変化し、排出されにくくなるため、余計に咳き込みが増えることがあります。

また、ホコリやダニ、カビなどの室内アレルゲンを吸い込み続けると、アレルギー性の咳や痰を引き起こすこともあるため清潔な環境づくりが重要です。

ストレスや精神的緊張

精神的なストレスがかかると自律神経のバランスが崩れやすくなります。

すると気管支が敏感になり、わずかな刺激でも咳が出るようになったり、痰の分泌が増える場合があります。

また、ストレスによる免疫力低下も長引く咳や痰を引き起こす要因となることが知られています。

医薬品の副作用

血圧を下げる薬の一部などでは副作用として乾いた咳が出ることがあります。

服用している薬の種類によっては痰が増えたり咳が止まりにくくなることもあるため、自己判断で薬を中断するのではなく、担当医と相談しながら対処することが大切です。

病気以外の原因を振り返るためのチェックリスト

- 喫煙または受動喫煙の状況がある

- 長時間空調の効いた部屋で過ごしている

- 日常的にストレスや緊張が強い

- 新しい薬の服用を始めたタイミングで咳や痰が出始めた

これらに心当たりがある場合、生活習慣や環境を見直すだけでも症状が軽減する可能性があります。

病気以外の要因と対策の一例

| 要因 | 対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 喫煙 | 禁煙・受動喫煙の回避 | 気道への刺激を減らす |

| 室内環境の乾燥 | 加湿器の利用、適度な換気 | 痰の排出を促しやすい |

| ストレス・精神的要因 | リラックス法、十分な睡眠 | 自律神経バランスを整える |

| 薬の副作用 | 担当医との相談 | 副作用の原因を突き止める |

上表に挙げた対策によって症状が改善することも多いので一度試してみる価値はあります。

生活環境で意識したいこと

- 部屋の掃除や換気をこまめに行う

- 加湿器やマスクなどで気道を保護する

- ストレス解消の手段を複数持つ

- 服薬状況を把握し、副作用の可能性があれば医師に報告する

こうした取り組みを継続するだけでも咳や痰の軽減につながる場合があります。長引く症状に悩む方はぜひ見直してみてください。

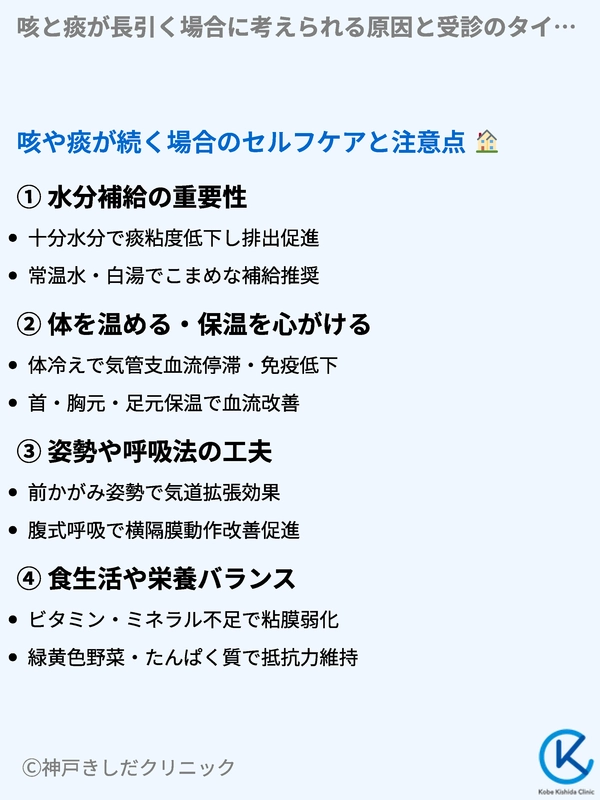

咳や痰が続く場合のセルフケアと注意点

咳や痰が続いているとき医療機関を受診することはもちろん大切ですが、日常生活で実践できるセルフケアも症状緩和に役立ちます。

自己管理によって改善が見込めるケースもあるため、無理のない範囲で取り組んでみてください。

ただし、症状が悪化している場合や長期間改善が見られない場合は早めの受診が必要です。

水分補給の重要性

十分な水分をとると痰が薄まりやすくなり、気道から排出されやすくなります。

体内の水分量が不足すると痰は粘度が増して切れにくい状態になり、咳き込みが悪化することがあります。

特にアルコールやカフェイン飲料は利尿作用があるため、水分補給のつもりで摂取しても逆に体内の水分を失いやすい場合があります。

体を温める・保温を心がける

体が冷えると気管支も冷え、気道の血流が滞りやすくなります。

血流が悪くなると免疫力も下がりがちで、咳や痰を引き起こす根本的な原因が長引くおそれがあります。

首や胸元、足元などを冷やさないようにし、シャワーよりも湯船につかって体を温める習慣をつけるとよいでしょう。

姿勢や呼吸法の工夫

咳が出やすいときは、やや前かがみになって呼吸を整えると気道が少し楽になります。

また、腹式呼吸を心がけると横隔膜が動きやすくなり、肺に十分な空気を取り込みやすくなります。

呼吸が浅くなると痰が喉に絡みやすいので、ゆっくり深呼吸する時間を設けるのもおすすめです。

食生活や栄養バランス

偏った食事は免疫力を低下させる要因のひとつです。特にビタミンやミネラルの不足は粘膜の防御機能に影響があるとされています。

緑黄色野菜やたんぱく質を意識的に摂取して体の抵抗力をサポートしましょう。

咳と痰を和らげる行動の例

- 熱めのお湯よりも適温のお風呂にゆっくり入る

- 水分摂取は常温の水や白湯がおすすめ

- のどを温めるマフラーやネックウォーマーを活用

- スマートフォンを長時間見下ろす姿勢を避ける

以上のような生活習慣の工夫が咳や痰の悪化を防ぐ一助となるかもしれません。

症状改善をサポートするセルフケアの一覧表

| セルフケア | ポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 水分補給 | 常温の水や白湯を中心にこまめに飲む | 痰の粘度を下げて排出しやすく |

| 保温・体を温める | 首や足元などを冷やさない | 血流促進で免疫力を支えやすい |

| 姿勢・呼吸法の改善 | ゆっくり深い呼吸を心がける | 気道を広げて痰を出しやすくする |

| バランスの良い食生活 | ビタミン・ミネラルをしっかり摂取 | 粘膜の健康維持に役立つ |

個人差がありますが、自分の生活リズムを見直しながら上表のポイントを続けていくと咳や痰が少しずつ落ち着いてくる可能性があります。

セルフケアの注意点

- 無理をしてしまうと体力を消耗して逆効果になることがある

- 2週間以上、症状がまったく改善しない場合は医療機関へ相談

- 自分だけでは判断が難しいと思ったら早めに専門家のアドバイスを受ける

自己管理と専門的な治療をうまく組み合わせることで、よりスムーズに症状を和らげられます。

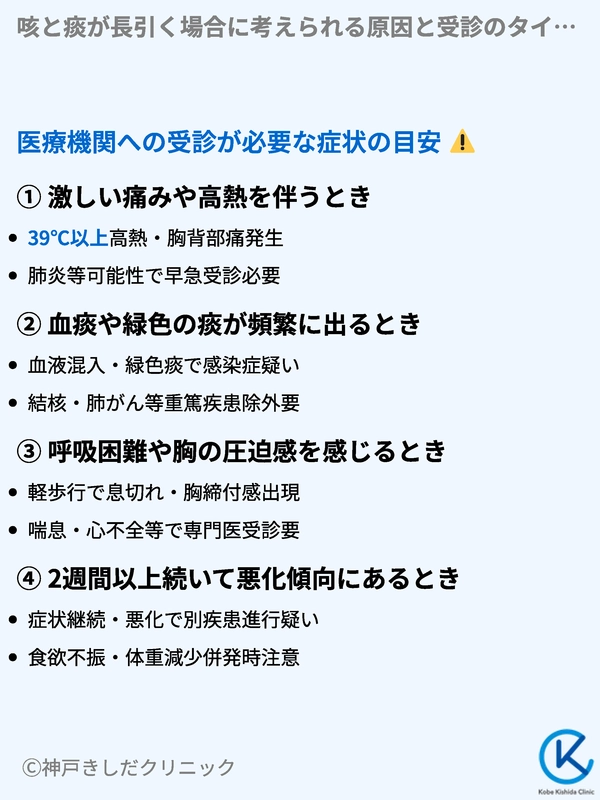

医療機関への受診が必要な症状の目安

咳や痰が長引くからといって必ずしも重篤な病気とは限りません。

しかし放置して良くなるものばかりではなく、医療機関での早めの診察が求められるケースもあります。

ここではどのような症状がある場合に受診を考えるべきか、いくつかの目安を取り上げます。

激しい痛みや高熱を伴うとき

呼吸するたびに胸や背中、肋骨周辺がズキズキ痛む場合や、39℃を超えるような高熱を伴う場合は、肺炎などの可能性があります。特に、咳と痰が出続けるだけでなく、全身状態が急激に悪化しているときは早急に受診を考えたほうがよいでしょう。

血痰や緑色の痰が頻繁に出るとき

血が混じる痰や緑色の痰が出るときは気道で何らかの炎症や感染が強く進んでいることが考えられます。

肺結核や肺がんなど深刻な病気が隠れている可能性も否定できません。

また、緑色の痰は細菌感染のサインであることが多いため抗菌薬が必要になるケースもあります。

呼吸困難や胸の圧迫感を感じるとき

息切れがひどく、少し歩いただけでも苦しくなったり、胸が締め付けられるような感覚がある場合は、気管支ぜんそくや心不全などの循環器系の病気のリスクが高まります。特に夜間や朝方に発作的に呼吸困難を起こす場合は、専門医による診察を早めるほうが安心です。

2週間以上続いて悪化傾向にあるとき

単なる風邪だと思っていた咳や痰が2週間以上続き、むしろ悪化していると感じる場合は別の病気が進行している可能性があります。

特に食欲不振や体重減少、極度の疲労感などが併発している場合は注意が必要です。

受診を検討すべき症状のサマリー

- 39℃以上の高熱を伴う

- 血痰や緑色の痰が頻繁に出る

- 呼吸困難や胸の圧迫感がある

- 咳や痰が2週間以上続き、さらに悪化傾向

上記に該当する場合は早めに呼吸器内科や内科の受診を検討してください。

受診が必要になる主なサイン

| サイン | 考えられる主な病気 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 高熱(39℃以上) | 肺炎、感染症など | 早急に受診 |

| 血痰、緑色の痰 | 細菌感染、肺結核など | 速やかに専門医相談 |

| 呼吸困難、胸の圧迫感 | 喘息、心肺系の疾患 | 速やかに検査・診断 |

| 2週間以上症状が続き悪化している | 慢性的な炎症、悪性疾患など | 専門的な検査が重要 |

医師にかかるタイミングを逃すと治療が長期化してしまう場合もあるため、早めの行動が大切です。

病院受診前に整えておきたいこと

- 症状がいつから始まったのかをメモ

- 痰の色、量、タイミングなどの特徴を把握

- 熱や息苦しさなどの付随症状を確認

- 服薬中の薬のリストやアレルギー歴を整理

これらを準備しておくと医師の問診がスムーズになります。

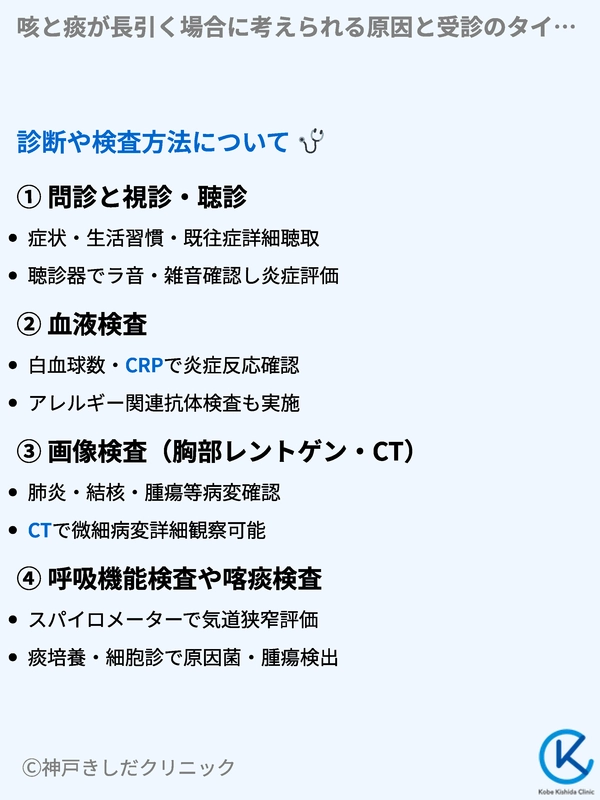

診断や検査方法について

咳や痰が長引く原因を特定するには問診や診察だけでなく、さまざまな検査が必要になる場合があります。

ここでは主に呼吸器内科で行われる一般的な検査方法を紹介し、どのような情報が得られるかを解説します。

問診と視診・聴診

まず医師は患者さんの自覚症状、生活習慣、既往症などを問診で把握します。

その後、聴診器を使って肺や気管支の音を確認し、呼吸の状態を評価します。

ここで異常な音(ラ音)や雑音が聞こえる場合は何らかの炎症や閉塞が起きている可能性があります。

血液検査

血液検査では白血球数やCRP(炎症反応を示す指標)などを確認します。

細菌感染やウイルス感染、アレルギー反応など、どのような原因が考えられるかを把握する助けとなります。

また、必要に応じて免疫グロブリンやアレルギー関連の抗体検査を行うこともあります。

画像検査(胸部レントゲン・CT)

胸部レントゲンやCTスキャンは肺や気管支の状態を視覚的に捉えるために有用です。

肺炎や肺結核、気管支拡張症、腫瘍などの有無を確認し、病変の広がりや程度を把握します。

CTスキャンではより詳細な画像が得られるため微細な病変の発見に役立ちます。

呼吸機能検査や喀痰検査

喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)が疑われる場合にはスパイロメーターを使った呼吸機能検査を行います。

気道の狭窄や肺活量の低下などが数値化され、診断の根拠となります。

また、痰を採取して細菌培養や細胞診を行う喀痰検査も感染や腫瘍の有無を探るうえで重要です。

主な検査方法の目的と特徴

- 問診・視診・聴診:症状の概要を把握して疑われる病気の目星をつける

- 血液検査:炎症や感染症、アレルギーの有無を調べる

- 画像検査:肺や気管支の状態を可視化し、病変を確認

- 呼吸機能検査:気道や肺の機能的評価

- 喀痰検査:痰の中に含まれる細胞や病原菌の検出

診断時によく行う検査

| 検査名 | 主な目的 | メリット |

|---|---|---|

| 問診・診察 | 症状把握、疑わしい病気特定 | 非侵襲的で早期に方向性を決定しやすい |

| 血液検査 | 感染症や炎症の有無確認 | 即日〜数日で結果が得られる |

| 胸部レントゲン | 大きな病変の確認 | 短時間かつ負担が少ない |

| CTスキャン | 詳細な断層画像の取得 | 微細な異常も見つけやすい |

| 呼吸機能検査 | 気道・肺機能の定量評価 | 数値化されるため治療経過比較が容易 |

| 喀痰検査 | 細菌培養、細胞診 | 原因菌や腫瘍細胞の有無を確認 |

医師は症状や身体所見に応じて最適な検査を組み合わせ、総合的に診断を行います。

検査を受ける際の注意点

- 検査前の食事制限や服薬停止の指示があるか事前に確認

- レントゲンやCTでは妊娠の可能性がある場合は事前に申告

- 喀痰検査用の痰は朝起きてすぐに採取すると精度が高い

- 呼吸機能検査時はタバコを吸わず、ゆったりとした服装で臨む

適切な検査を受けることで咳や痰が長引く原因を的確に把握できる可能性が高まります。

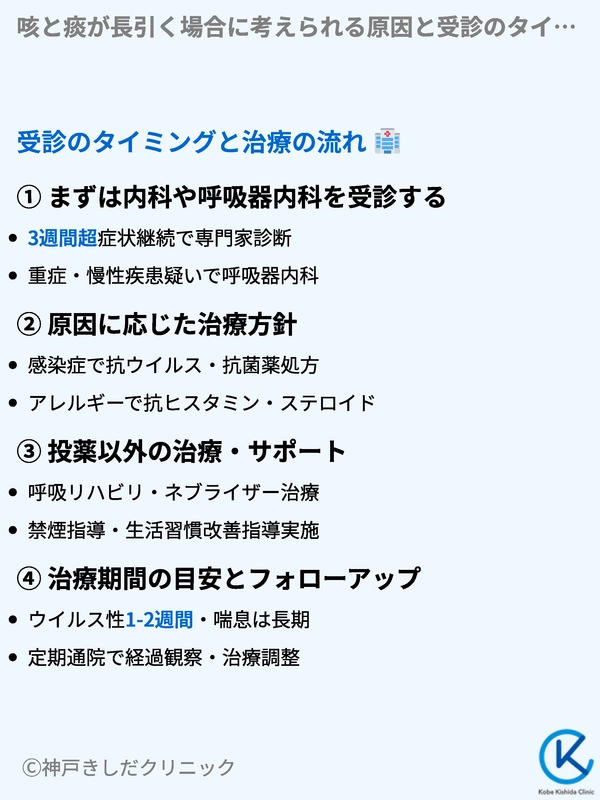

受診のタイミングと治療の流れ

咳や痰が続く原因を把握したら次に重要となるのが治療のタイミングと内容です。

自己判断や誤ったセルフケアによって放置していると症状が長引くだけでなく、重症化するリスクもあります。

ここでは一般的な受診のタイミングと治療の進め方の流れを解説します。

まずは内科や呼吸器内科を受診する

風邪の可能性が高いと思っていても、3週間を超えて咳や痰が長引く場合は一度専門家の診断を受けるほうが安心です。

症状が重い場合や慢性の呼吸器疾患が疑われる時は呼吸器内科を受診して専門的な検査を受けることが推奨されます。

原因に応じた治療方針

原因がウイルスや細菌の感染であれば、抗ウイルス薬や抗菌薬が処方されることがあります。

アレルギーによる咳の場合は抗ヒスタミン薬やステロイド剤などで症状をコントロールすることが多いです。

また、喘息や咳喘息が疑われる場合は気管支拡張薬や吸入ステロイドなどが治療の中心になります。

投薬以外の治療・サポート

薬物療法に加えて呼吸リハビリテーションや生活習慣の指導なども行われることがあります。

気道を保湿するためのネブライザー治療なども有効です。

喫煙習慣がある方には禁煙指導が行われることも多く、症状改善に向けたアプローチは多角的におこなわれます。

治療期間の目安とフォローアップ

咳や痰が出る期間は原因や個人差によって大きく異なります。

ウイルス性の気管支炎なら1~2週間程度で改善するケースもありますが、喘息や慢性閉塞性肺疾患(COPD)の場合は長期的な治療と管理が必要です。

定期的な通院で経過を観察して必要に応じて治療方針を調整することが大切です。

受診から治療までの流れの目安

- 病院・クリニックに予約をとる

- 問診・基本的な検査(血液検査・レントゲンなど)

- 必要に応じた追加検査(CT・呼吸機能検査など)

- 診断結果をもとに治療方針を決定

- 処方箋の発行、生活習慣改善の指導

- 経過観察・症状に合わせた治療の継続

この流れに沿って進めることで原因を明らかにしながら症状を緩和していくことが目指せます。

治療の進み方を整理した簡易表

| ステップ (大まかな流れ) | 実施内容 | ポイント |

|---|---|---|

| 受診・予約 | 内科・呼吸器内科への受診日を決定 | 症状や経過をメモしておくとスムーズ |

| 初診 | 問診・視診・聴診、基本検査 | 病歴や生活習慣を正直に伝える |

| 追加検査 | CT、呼吸機能検査、喀痰検査など必要に応じて | 原因特定のために重要 |

| 治療方針の決定 | 薬物療法、生活習慣改善指導など | 症状に合った治療方法を選択 |

| フォローアップ | 通院、症状の経過観察、必要に応じて治療修正 | 長期的に症状を観察することが大切 |

自分の症状に合った治療を受けるためには、医師への正確な情報提供と治療方針への理解が欠かせません。

治療中に心がけたいこと

- 医師や薬剤師の指示通りに薬を服用

- 定期通院を怠らず、症状の変化を報告

- 禁煙や生活習慣の改善に積極的に取り組む

- 適度な運動や深呼吸で気道をケアする

症状に合わせて根気よく治療を続けることで長引く咳や痰の根本的な改善が期待できます。

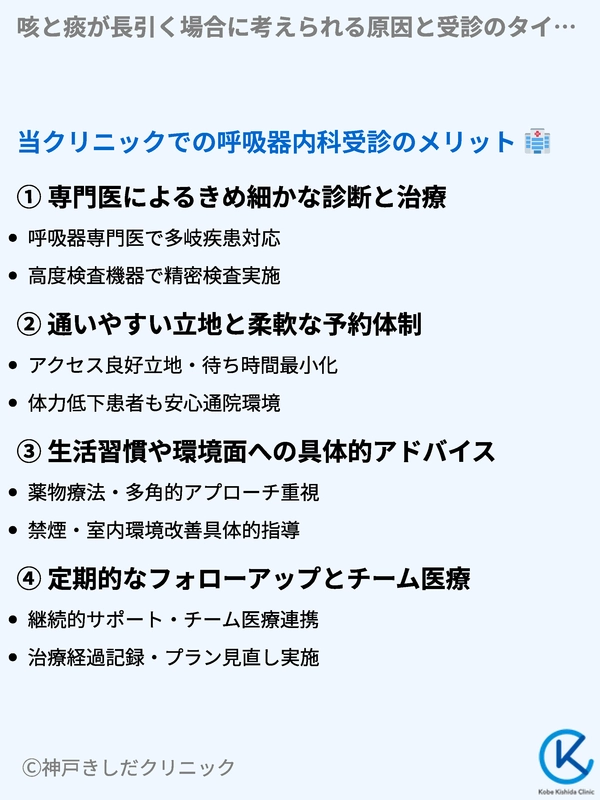

当クリニックでの呼吸器内科受診のメリット

咳や痰が続いて悩んでいる方は専門の医療機関で早めに相談することが大切です。

当クリニックでは呼吸器内科の専門知識を持つ医師が、一人ひとりの症状や生活環境に合わせた診療を行っています。

ここでは当クリニックでの受診による利点をいくつか紹介します。

専門医によるきめ細かな診断と治療

呼吸器内科の専門医が在籍しており、気管支炎や喘息、COPD、肺炎など多岐にわたる呼吸器疾患を幅広く診察しています。

問診や聴診だけでなく、必要に応じて高度な検査機器を使った精密検査が可能です。

咳や痰が長引く原因を正確に突き止めて適切な治療方針を提案します。

通いやすい立地と柔軟な予約体制

忙しい方でも受診しやすいようにアクセスの良い立地と柔軟な予約体制を整えています。

予約システムを活用し、待ち時間を最小限に抑えられるよう努めています。

咳や痰で体力が落ちている方も安心して通院できる環境づくりに配慮しています。

生活習慣や環境面への具体的アドバイス

診療では薬物療法だけでなく、ストレスケアや禁煙指導、室内環境の改善策など多角的なアプローチを重視しています。

呼吸器症状は生活習慣や住環境の影響を受けやすいため、患者さんの環境に合ったアドバイスを行うことで再発や悪化を防ぐことを目指します。

定期的なフォローアップとチーム医療

症状の改善状況を把握するために定期的な通院を通じて患者さん一人ひとりを継続的にサポートします。

当クリニックでは医師、看護師、臨床検査技師などのスタッフが連携し、チーム医療の視点で患者さんをフォローします。

治療経過を詳しく記録しながら必要に応じて治療プランの見直しを実施します。

当クリニック利用の一例

| 利用メリット | 具体的な内容 | 患者さんにとってのメリット |

|---|---|---|

| 専門医による総合的な診断 | 問診・検査を踏まえた根拠ある治療方針 | 症状の原因を明確にし、効率的に改善を図る |

| 柔軟な予約システム | インターネットや電話で予約が可能 | 待ち時間が短縮され、忙しい方でも通いやすい |

| 多角的な生活習慣指導 | 禁煙指導、運動指導、環境改善の提案 | 症状の再発を抑え、日常生活の質を向上 |

| 長期フォローアップ体制 | 定期受診で症状の経過を追跡 | 早期に治療内容を見直して悪化を防止 |

咳や痰の症状は放置していても自然に収まるケースもあれば重症化してしまうケースもあります。

不安を抱えるよりも専門医に相談して適切なケアを受けるほうが結果的に早く症状を改善できる可能性があります。

ぜひ、お気軽にご相談ください。

以上