在宅酸素療法(HOT)を行っている方の中には「酸素同調器」や「デマンドバルブ」という言葉を耳にしたことがある方もいるでしょう。

これは携帯用酸素ボンベをより長く、効率的に使うための補助的な装置です。

この記事では酸素同調器(呼吸同調器)とは何か、その基本的な仕組みから使用するメリットや注意点までを詳しく解説します。

この装置を正しく理解することで外出時の安心感を高め、より活動的な毎日を送るための一助としてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

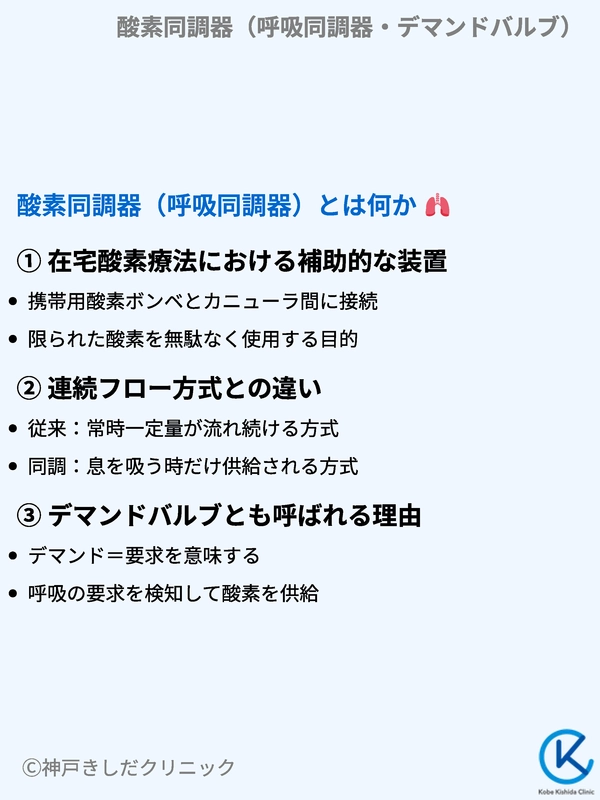

酸素同調器(呼吸同調器)とは何か

酸素同調器は在宅酸素療法で用いる携帯用酸素ボンベに接続して使用する小さな装置です。患者さんの呼吸のリズムに合わせて酸素を供給する機能を持つことから、「呼吸同調器」とも呼ばれます。

また、必要な時(デマンド)にのみ酸素を供給するバルブであるため、「デマンドバルブ」という名称も一般的です。

在宅酸素療法における補助的な装置

在宅酸素療法では自宅では酸素濃縮器を外出時には携帯用酸素ボンベを使用するのが基本です。酸素同調器はこの携帯用酸素ボンベと鼻カニューラの間に取り付けて使用します。

主な目的は限られた量の酸素を無駄なく使い、ボンベの使用時間を延ばすことです。

連続フロー方式との違い

通常の酸素ボンベはバルブを開いている間、呼吸に関係なく常に一定量の酸素が流れ続ける「連続フロー方式」です。

一方、酸素同調器を使用すると息を吸うタイミングに同期して酸素が供給される「同調(デマンド)方式」に変わります。

この違いが酸素の節約につながります。

供給方式の比較

| 方式 | 酸素の供給 | 特徴 |

|---|---|---|

| 連続フロー方式 | 常に一定量が流れ続ける | 仕組みが単純で確実性が高い |

| 同調(デマンド)方式 | 息を吸う時だけ供給される | 酸素を節約でき、ボンベが長持ちする |

デマンドバルブとも呼ばれる理由

「デマンド(demand)」とは「要求」を意味する言葉です。酸素同調器は患者さんの「息を吸う」という要求(呼吸の開始)を検知して初めて酸素を供給するバルブです。

この機能的な特徴から、デマンドバルブという名称で広く知られています。

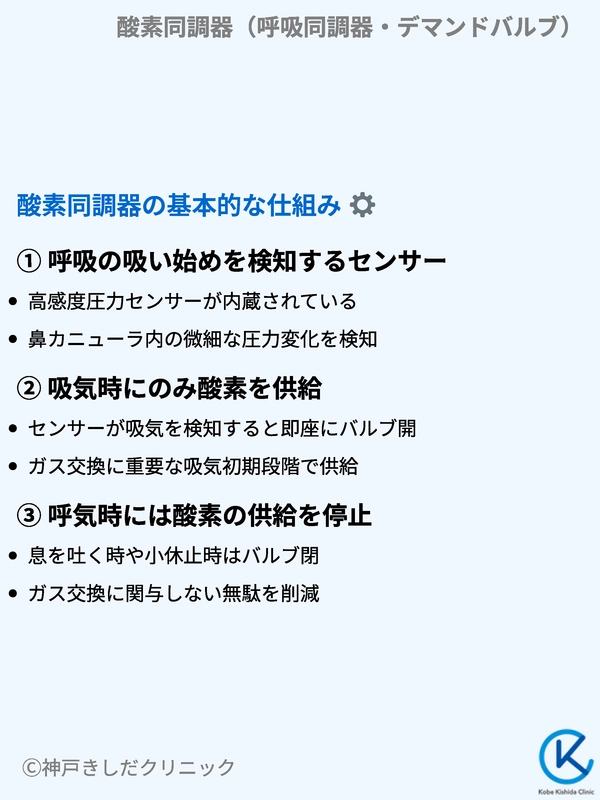

酸素同調器の基本的な仕組み

酸素同調器は高度なセンサー技術を利用して、患者さんの呼吸サイクルを検知し、酸素供給を精密に制御します。

この賢い仕組みが酸素の効率的な利用を可能にしています。

呼吸の吸い始めを検知するセンサー

装置の内部には非常に感度の高い圧力センサーが内蔵されています。患者さんが息を吸い始めると、鼻カニューラ内の圧力がわずかに低下します。

この微細な圧力変化をセンサーが瞬時に検知し、「吸気が始まった」と判断します。

吸気時にのみ酸素を供給

センサーが吸気を検知すると装置のバルブが即座に開いて、設定された量の酸素が送り出されます。

この応答は非常に速く、患者さんは意識することなく、自然な呼吸のタイミングで酸素を受け取ることができます。

供給されるのは、ガス交換に最も重要とされる吸気の初期段階です。

呼気時には酸素の供給を停止

息を吐き出す時(呼気時)や吸気と呼気の間の小休止時には、バルブは閉じたままです。

この間は酸素が供給されないため、ガス交換に関与しない無駄な酸素消費をなくすことができます。このオン・オフの切り替えが酸素節約の鍵となります。

酸素同調器の作動の流れ

| 段階 | 患者さんの呼吸 | 同調器の動作 |

|---|---|---|

| 1 | 息を吸い始める(吸気) | 圧力変化を検知し、バルブが開く |

| 2 | 息を吐き出す(呼気) | バルブが閉じる |

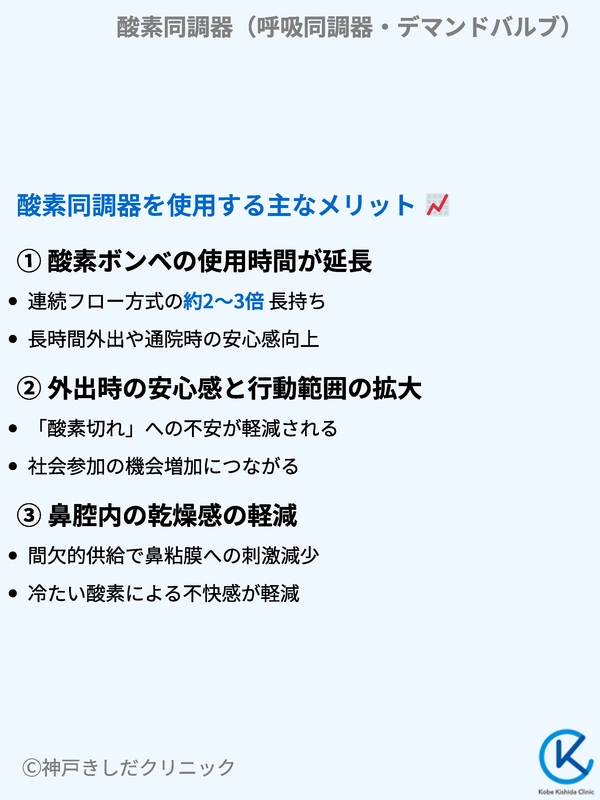

酸素同調器を使用する主なメリット

酸素同調器の使用は特に外出時において、患者さんに多くの具体的な利点をもたらします。

活動範囲の拡大や心理的な安心感につながることが最大のメリットと言えるでしょう。

酸素ボンベの使用時間が延長

最大のメリットは酸素ボンベの使用時間が大幅に延びることです。

製品や呼吸回数によって異なりますが、一般的に連続フロー方式と比較して約2倍から3倍程度長持ちすると言われています。

この酸素の節約効果により、長時間の外出や通院もボンベの残量を気にすることなく可能になります。

ボンベ使用時間の延長目安

| 供給方式 | 1.6Lボンベの使用時間(流量2L/分設定時) |

|---|---|

| 連続フロー方式 | 約2時間 |

| 同調(デマンド)方式 | 約4時間~6時間 |

外出時の安心感と行動範囲の拡大

「外出先で酸素が切れたらどうしよう」という不安は在宅酸素療法を行う患者さんにとって大きな心理的負担です。

ボンベが長持ちするという事実はこの不安を和らげ、外出に対する自信を与えてくれます。その結果、買い物や趣味、友人との会食など社会参加の機会を増やすことにつながります。

鼻腔内の乾燥感の軽減

連続フロー方式では常に冷たく乾いた酸素が鼻に送り込まれるため、鼻の中が乾燥したり、痛みを感じたりすることがあります。

同調方式では酸素供給が間欠になるため鼻粘膜への刺激が減り、乾燥感の軽減が期待できます。

ただし酸素流量や個人差によっては依然として鼻腔内の乾燥が生じる可能性があります。

酸素同調器の注意点とデメリット

多くのメリットがある一方で、酸素同調器にはいくつかの注意点や限界もあります。すべての方に適しているわけではないため、導入前によく理解しておくことが大切です。

すべての患者さんに適するわけではない

酸素同調器が効果を発揮するためには患者さん自身の安定した呼吸が前提となります。

呼吸が非常に浅い方や不規則な方、あるいは口呼吸が主になっている方ではセンサーがうまく呼吸を検知できず、酸素が供給されない可能性があります。

呼吸状態によっては使用が困難な場合

特に以下のような状態では酸素同調器の使用が難しい、あるいは適さない場合があります。使用の可否は必ず主治医に相談して判断する必要があります。

- 安静時でも呼吸回数が非常に多い(毎分30回以上など)

- 一回ごとの呼吸が非常に浅く、センサーが検知しにくい

- 鼻が詰まっている、または口呼吸の癖が強い

- 睡眠時無呼吸症候群を合併している

機器の追加と管理の手間

酸素同調器は酸素ボンベとは別の独立した機器です。そのため、外出時にはボンベに加えて同調器も持ち運ぶ必要があります。

また、充電式の製品が多いため、外出前のバッテリー残量の確認や充電といった管理の手間が一つ増えることになります。

作動音や装着感に関する個人差

多くの酸素同調器は作動時に「カシュッ」という小さな音を発します。ほとんどの方は気になりませんが、静かな場所ではこの音が気になるという方もいます。

また、わずかな重量ですが、カニューラの途中に装着することから違和感を覚える方もいます。

酸素同調器の選び方と導入

酸素同調器を使用してみたいと考えた場合、まずは主治医に相談することから始まります。自己判断で導入することはできません。

まずは主治医への相談から

酸素同調器の使用を希望する場合、必ず主治医に相談してください。医師は患者さんの呼吸状態や病状を総合的に評価し、同調器の使用が適切かどうかを判断します。

また、使用が可能な場合、どの程度の流量設定が適切かといった指示も行います。

酸素供給業者が提供する機種

酸素同調器は在宅酸素療法で契約している酸素供給業者からレンタルするのが一般的です。

業者によって取り扱っている機種は異なります。それぞれの機種に特徴があるため、担当者から説明を受け、ご自身の使い方に合ったものを選ぶことが大切です。

機種選定時の確認ポイント

| ポイント | 確認内容 |

|---|---|

| 重量・サイズ | 持ち運びやすいか、装着感はどうか |

| バッテリー | 駆動時間、充電時間はどのくらいか |

| 操作性 | スイッチのオン・オフや設定変更は簡単か |

お試し期間の活用

多くの業者では本格的な導入の前にお試しで器機を使用できる期間を設けています。

実際に日常生活で使ってみて呼吸が楽になるか、作動音は気にならないか、管理は難しくないかなどを確認し、納得した上で導入を決定することをお勧めします。

酸素同調器の日常的な使い方と管理

酸素同調器の効果を最大限に引き出し、安全に使用するためには日々の正しい使い方と管理が重要です。

正しい装着方法

酸素同調器は酸素ボンベの流量計と鼻カニューラの間に接続します。通常は胸元あたりにクリップで固定します。

センサーが呼吸を正確に検知できるよう、カニューラがねじれたり、衣服で圧迫されたりしないように注意しましょう。

センサー部分の清掃

センサーの感度を維持するため、定期的な清掃が必要です。特にカニューラとの接続部分は、ほこりや湿気が溜まりやすい場所です。

清掃方法は機種によって異なるため、必ず取扱説明書に従ってください。一般的には乾いた布や綿棒で優しく拭き取ります。

バッテリーの管理と充電

充電式の機種の場合、外出から帰宅したら充電する習慣をつけましょう。多くの機種にはバッテリー残量を示すインジケーターが付いています。

外出前には必ず残量を確認し、長時間の外出の場合は予備のバッテリーや充電器を携行すると安心です。

よくある質問(Q&A)

酸素同調器(デマンドバルブ)について、よくあるご質問にお答えします。

- Q酸素同調器の費用はどのくらいかかりますか?

- A

酸素同調器を使用しても費用は在宅酸素療法の保険適用内で賄われるため、大半の場合、新たな自己負担は生じません。

ただし業者や契約内容によっては別途費用が必要となる可能性もゼロではありません。

導入を検討する際に必ず契約している酸素供給業者に費用体系を確認してください。

- Q睡眠中も使用できますか?

- A

睡眠中の使用は原則として推奨されません。

睡眠中は呼吸が浅く、不規則になりがちで、センサーが呼吸を正確に検知できずに酸素が供給されないリスクがあるためです。

また、無意識のうちに口呼吸になりやすいことも理由の一つです。

就寝時は酸素濃縮器などによる連続フロー方式で、安定した酸素吸入を行うことが大切です。

- Q機器が呼吸を検知しないことがありますが、なぜですか?

- A

いくつかの原因が考えられます。まず、鼻カニューラが鼻からずれていたり、チューブが折れ曲がっていたりしないか確認してください。

また、呼吸が極端に浅い場合や鼻が詰まって口呼吸になっている場合も検知しにくくなります。

それでも改善しない場合は機器の故障の可能性もあるため、レンタル業者に連絡してください。

- Qどのメーカーのものが良いですか?

- A

特定のメーカーや機種が一番良い、ということは一概には言えません。機器の重量やサイズ、バッテリーの持ち、操作性など、各社から特徴のある製品が提供されています。ご自身のライフスタイルや活動量、何を最も重視するかを考え、主治医や酸素供給業者の担当者と相談しながら、ご自身に最も合った一台を選ぶことが重要です。

以上

参考にした論文

KIDA, Kozui, et al. Long-term oxygen therapy in Japan: history, present status, and current problems. Advances in Respiratory Medicine, 2013, 81.5: 468-478.

FUJIMOTO, Keisaku. Long-Term Oxygen Therapy (or Home Oxygen Therapy) for COPD: The Present State and Future Problems. Chronic Obstructive Pulmonary Disease: A Systemic Inflammatory Disease, 2017, 195-210.

KOZUI, K. I. D. A. Home Oxygen Therapy in Japan: Clinical application and considerations for practical implementation. JMAJ Research and Reviews, 2011, 54.2: 99-104.

NAGANO, Tatsuya, et al. Randomized cross-over trial of demand oxygen delivery system in nocturnal hypoxemia. Medicine, 2020, 99.19: e20031.

LEE, Gil Jun, et al. Synchronized oxygen delivery and its optimization method: a bench study. International Journal of Precision Engineering and Manufacturing, 2013, 14: 663-670.

SHINGAI, Kazuya, et al. Development of a new ambulatory oxygen delivery method combining continuous oxygen flow and demand oxygen delivery system: A prospective, single-blind, randomized crossover trial. Respiratory Medicine, 2025, 243: 108140.

GLOECKL, Rainer, et al. Comparison of continuous flow versus demand oxygen delivery systems in patients with COPD: A systematic review and meta‐analysis. Respirology, 2019, 24.4: 329-337.

NISHIMURA, Masaji. High-flow nasal cannula oxygen therapy in adults: physiological benefits, indication, clinical benefits, and adverse effects. Respiratory care, 2016, 61.4: 529-541.

YATANI, Atsuhiko, et al. Randomized crossover trial of a demand oxygen delivery system in nocturnal hypoxemia. Scientific Reports, 2024, 14.1: 20505.

KAWAKAMI, Yoshikazu, et al. Relation of oxygen delivery, mixed venous oxygenation, and pulmonary hemodynamics to prognosis in chronic obstructive pulmonary disease. New England Journal of Medicine, 1983, 308.18: 1045-1049.