心不全の治療で「酸素療法」を行うと聞き、なぜ心臓の病気で酸素の投与が必要になるのか疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれません。

心不全は心臓だけの問題ではなく、全身の酸素供給に深く関わる状態です。

この記事では心不全で酸素療法が必要となる理由、どのような場合に酸素投与を始めるのか、そして治療によって期待できる効果について詳しく解説します。

ご自身の体の状態を正しく理解し、前向きに治療に取り組むための一助となれば幸いです。

心不全とはどのような状態か

心不全とは特定の病気の名前ではなく、「心臓のポンプ機能が低下し、全身が必要とする量の血液を十分に送り出せなくなった状態」を指す症候群です。

心臓の働きが悪くなることで体にさまざまな症状が現れます。

心臓のポンプ機能の役割

心臓は全身に血液を送り出すポンプの役割を担っています。血液は肺で取り込んだ酸素や栄養素を全身の細胞に届け、代わりに二酸化炭素や老廃物を受け取って運び去ります。

このポンプ機能が正常に働くことで私たちの生命活動は維持されています。

ポンプ機能が低下するとどうなるか

何らかの原因で心臓のポンプ機能が低下すると血液の流れが滞ります。この血流の滞り(うっ血)は、体のさまざまな場所に影響を及ぼします。

特に肺や全身の血管に水が溜まりやすくなり、息切れやむくみといった心不全に特徴的な症状を引き起こします。

ポンプ機能低下による主な影響

| 影響を受ける場所 | 主な症状 | 解説 |

|---|---|---|

| 肺 | 息切れ、呼吸困難 | 肺に血液が滞る(肺うっ血)ことでガス交換が妨げられる |

| 全身の血管 | むくみ、体重増加 | 体内の余分な水分が排出されにくくなる |

| 全身の臓器 | だるさ、疲れやすさ | 臓器への酸素や栄養の供給が不足する |

心不全の原因となる病気

心不全は単独で起こることはまれで、多くは背景に心臓の病気が隠れています。

これらの病気が長期間心臓に負担をかけることで徐々にポンプ機能が低下していきます。

- 心筋梗塞・狭心症

- 高血圧

- 心臓弁膜症

- 心筋症

なぜ心不全で酸素不足が起こるのか

心不全で息切れが起こり、酸素が必要になる最大の理由は「肺うっ血」です。心臓のポンプ機能の低下が巡り巡って肺での酸素の取り込みを妨げてしまいます。

左心不全と肺うっ血

心臓の左側部分(左心系)のポンプ機能が低下すると肺から心臓へ戻ってくる血液の流れが滞ります。

この行き場を失った血液が肺の血管に溜まり、血管から水分が滲み出て肺胞の周りに溜まる状態が「肺うっ血」です。

肺うっ血が進行すると肺胞の中にまで水が入り込み、「肺水腫」という重篤な状態になります。

肺うっ血によるガス交換の障害

肺胞は空気と血液が接する場所であり、酸素と二酸化炭素のガス交換が行われます。

しかし、肺うっ血によって肺胞の周りに水が溜まると酸素が血液の中へスムーズに入っていくことができなくなります。このため、呼吸をしていても体は酸素不足(低酸素血症)に陥ってしまうのです。

肺うっ血がガス交換に与える影響

| 項目 | 正常な肺 | 肺うっ血を起こした肺 |

|---|---|---|

| 肺胞の状態 | 乾いている | 周りに水分が溜まっている |

| 酸素の移動 | スムーズに血液中へ移動 | 水が壁となり移動が妨げられる |

心拍出量低下による組織の酸素不足

ポンプ機能の低下は全身に送り出す血液の量(心拍出量)そのものを減少させます。

この結果、脳や腎臓、筋肉といった重要な臓器や組織に十分な酸素が供給されず、だるさや疲れやすさ、臓器機能の低下といった症状が現れます。

心不全で酸素療法が必要となるケース

心不全のすべての患者さんに酸素療法が必要なわけではありません。

酸素療法は体内の酸素が不足している「低酸素血症」が確認された場合に医師の判断で開始します。

急性心不全(急性増悪時)

心不全の状態が急激に悪化し、強い呼吸困難や肺水腫をきたしている急性期には緊急的に酸素療法を開始します。

この場合の主な目的は生命の危険がある低酸素血症を速やかに改善し、呼吸筋や心臓の負担を和らげることです。

酸素飽和度(SpO2)が90%を下回るようなケースが典型的な適応となります。

慢性心不全の安定期

慢性心不全の患者さんでも、病状が進行すると安静にしていても低酸素血症が続くことがあります。また、歩行などの軽い労作で著しく酸素飽和度が低下する場合もあります。

このようなケースでは生活の質(QOL)の維持や長期的な生命予後の改善を目的に、在宅酸素療法(HOT)の導入を検討します。

酸素療法開始の目安となる酸素飽和度(SpO2)

| 状態 | SpO2の目安 | 主な治療の場 |

|---|---|---|

| 急性増悪時 | 90%未満 | 病院(入院) |

| 慢性安定期(安静時) | 90%以下が継続 | 自宅(在宅酸素療法) |

| 慢性安定期(労作時) | 88%以下に低下 | 自宅(在宅酸素療法) |

心不全以外の合併症

心不全の患者さんは肺炎やCOPD(慢性閉塞性肺疾患)といった呼吸器の病気を合併していることも少なくありません。

これらの病気が心不全の増悪と同時に悪化し、強い低酸素血症を引き起こす場合にも酸素療法は重要な治療となります。

酸素療法によって期待される効果

酸素療法は単に息苦しさを和らげるだけでなく、心臓や全身の状態を改善するさまざまな効果が期待できます。

呼吸困難などの自覚症状の緩和

酸素療法によって体内の酸素不足が改善されると息切れや呼吸困難といった苦しい自覚症状が明らかに軽くなります。

これにより患者さんの苦痛が和らぎ、精神的な安定にもつながります。夜間の呼吸困難が改善し、安眠できるようになったという声も多く聞かれます。

心臓と呼吸筋の負担軽減

低酸素血症の状態では体は何とか酸素を取り込もうとして心臓は拍動を速め、呼吸筋は激しく働きます。この状態は弱った心臓や疲弊した呼吸筋にさらなる負担を強いる悪循環を生みます。

酸素を投与してこの悪循環を断ち切ることで心臓と呼吸筋を休ませ、保護する効果があります。

酸素療法の主な効果

| 効果 | 解説 |

|---|---|

| 症状の緩和 | 息切れ、呼吸困難感を軽減する |

| 心臓の保護 | 心拍数を落ち着かせ、心筋の負担を減らす |

| 生命予後の改善 | 長期的な生存率を高めることが示されている |

身体活動性の向上とQOLの改善

息切れが軽くなることで、それまで困難だった着替えや室内歩行、トイレ動作などが楽に行えるようになります。

身体活動量が増えることは全身の筋力維持につながり、心臓リハビリテーションの効果を高めます。この活動性の向上が患者さんの自信と生活の質の改善に直結します。

心不全に対する酸素療法の種類

心不全の酸素療法は主に病院で行うものと、自宅で行う在宅酸素療法(HOT)に大別できます。

入院中に行う酸素療法

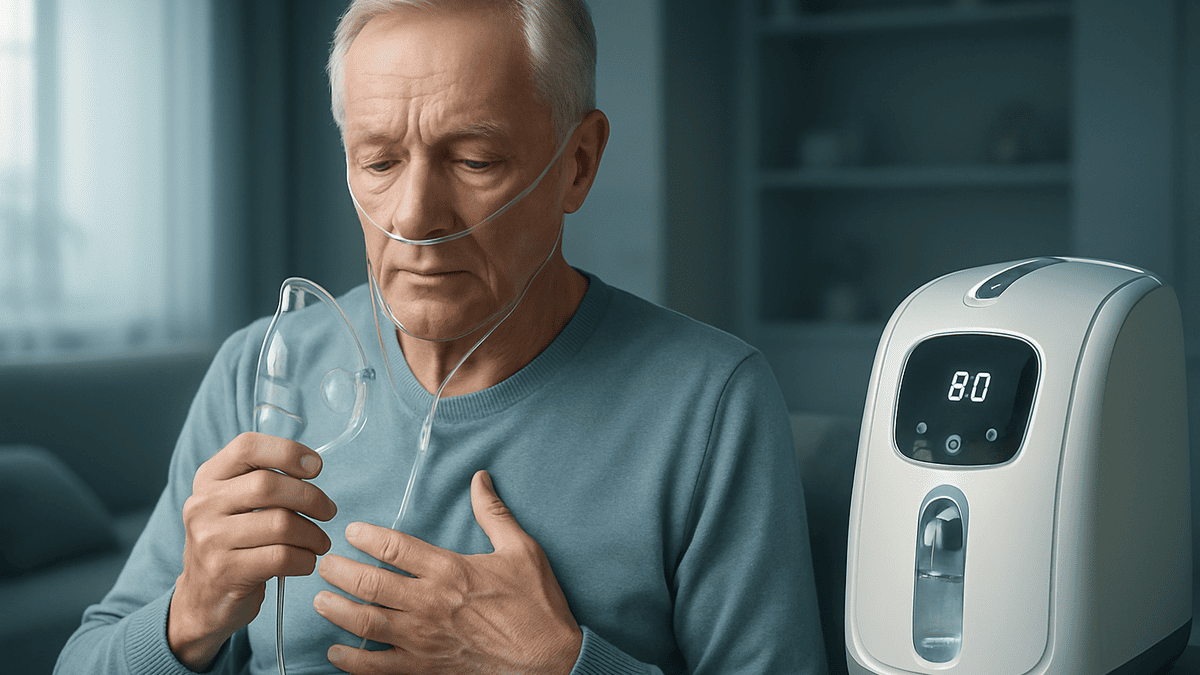

急性心不全の治療では鼻カニューラや酸素マスクを用いて酸素を投与します。

重症で肺水腫を伴う場合にはNPPV(非侵襲的陽圧換気療法)や高流量鼻カニューラ酸素療法といった、より強力に呼吸を補助する治療を行うこともあります。

在宅酸素療法(HOT)

慢性心不全で低酸素血症が続く場合に導入する治療法です。自宅に酸素濃縮器などの装置を設置し、日常生活を送りながら酸素吸入を続けます。携帯用の酸素ボンベを使えば外出や旅行も可能です。

HOTは患者さんの生活の質を維持しながら長期的な管理を行う上で中心的な役割を果たします。

酸素療法と併用する治療

酸素療法はあくまで低酸素血症に対する対症療法です。

心不全そのものを治療するためには利尿薬や心臓を保護する薬による薬物療法、塩分・水分制限といった自己管理が基本となります。

これらの治療と酸素療法を組み合わせることで最大の効果を発揮します。

心不全患者さんのセルフケアの重要性

心不전の治療は医療機関だけで完結するものではありません。

日々の生活における患者さん自身のセルフケア(自己管理)が、病状の安定と再入院の予防にきわめて重要です。

塩分・水分制限

塩分と水分の過剰な摂取は体内に余分な水分を溜め込み、心臓に負担をかける直接的な原因となります。

医師や管理栄養士の指導のもと、定められた制限量を守ることが大切です。薄味に慣れる工夫や水分摂取量を記録する習慣をつけましょう。

体重と血圧の自己測定

毎朝、起床後トイレを済ませた後に体重と血圧を測定し、記録する習慣をつけましょう。

体重の急激な増加(例:2〜3日で2kg以上)は体内に水が溜まっているサインであり、心不全悪化の早期発見につながります。

この記録(心不全手帳)は受診時に医師が状態を判断する上で貴重な情報となります。

心不全悪化のサイン

- 急な体重増加

- 足のすねのむくみ

- 安静にしていても息苦しい

- 夜、咳が出て眠れない

決められた薬を正しく飲む

心不全の薬は心臓の負担を減らし、症状をコントロールするために必要です。

自己判断で薬の量を変更したり、中止したりすることは心不全を急激に悪化させる原因となるため、絶対に行わないでください。

薬について疑問や不安があれば必ず医師や薬剤師に相談しましょう。

よくある質問(Q&A)

心不全と酸素療法について、よくあるご質問にお答えします。

- Q一度始めた酸素療法は、一生やめられないのですか?

- A

ケースによります。急性心不全で一時的に酸素療法を行った場合、心不全の治療によって状態が改善し、低酸素血症が解消されれば、酸素療法を終了できることもあります。

しかし慢性心不全が進行し、肺の機能が恒久的に低下してしまった場合は継続的な在宅酸素療法が必要となることが多いです。

- Q酸素を吸いすぎると体に悪いと聞きましたが、大丈夫ですか?

- A

医師の指示通りの適切な流量であれば問題ありません。

ただし、COPDなど一部の呼吸器疾患を合併している患者さんでは高すぎる濃度の酸素を吸うことで、かえって体内に二酸化炭素が溜まりやすくなることがあります。

自己判断で酸素の流量を変更することは絶対にせず、必ず医師の指示を守ってください。

- Q在宅酸素療法をしながら仕事はできますか?

- A

病状が安定していれば多くの方が仕事を続けています。

デスクワークなど体の負担が少ない仕事であれば、携帯用酸素ボンベを使用しながら十分に可能です。

職場の方の理解と協力を得ながらご自身の体調に合わせて働き方を調整することが大切です。

復職については主治医とよく相談してください。

- Q心不全は予防できますか?

- A

心不全の最大の予防は原因となる生活習慣病(高血圧、糖尿病、脂質異常症など)や心臓病をしっかりと管理・治療することです。

塩分を控えたバランスの良い食事、適度な運動習慣、禁煙、節酒といった健康的な生活を送ることが将来の心不全発症リスクを減らすことにつながります。

以上

参考にした論文

SASAYAMA, Shigetake, et al. Improvement of quality of life with nocturnal oxygen therapy in heart failure patients with central sleep apnea. Circulation Journal, 2009, 73.7: 1255-1262.

KAMIYA, Kentaro, et al. Multidisciplinary cardiac rehabilitation and long-term prognosis in patients with heart failure. Circulation: Heart Failure, 2020, 13.10: e006798.

KASAI, Takatoshi, et al. Prognosis of patients with heart failure and obstructive sleep apnea treated with continuous positive airway pressure. Chest, 2008, 133.3: 690-696.

TSUTSUI, Hiroyuki, et al. JCS/JHFS 2021 guideline focused update on diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure. Circulation Journal, 2021, 85.12: 2252-2291.

KITAI, Takeshi, et al. JCS/JHFS 2025 guideline on diagnosis and treatment of heart failure. Circulation Journal, 2025, CJ-25-0002.

NAGATA, Kazuma, et al. Domiciliary high-flow nasal cannula oxygen therapy for stable hypercapnic COPD patients: a multicenter, randomized crossover trial. Ann Am Thorac Soc, 2018, 15.4: 432-439.

NISHIJIMA, Tsuguo, et al. A study on sleep architecture in patients with chronic respiratory failure under long-term oxygen therapy—Focused on the influence of ventilatory failure (high CO 2) elements on the patient’s sleep architecture. Health, 2013, 2013.

KANEKO, Yasuyuki, et al. Cardiovascular effects of continuous positive airway pressure in patients with heart failure and obstructive sleep apnea. New England Journal of Medicine, 2003, 348.13: 1233-1241.

MAEDA, Keiko, et al. High levels of plasma brain natriuretic peptide and interleukin-6 after optimized treatment for heart failure are independent risk factors for morbidity and mortality in patients with congestive heart failure. Journal of the American College of Cardiology, 2000, 36.5: 1587-1593.

SUGIMURA, Koichiro, et al. Percutaneous transluminal pulmonary angioplasty markedly improves pulmonary hemodynamics and long-term prognosis in patients with chronic thromboembolic pulmonary hypertension. Circulation journal, 2012, 76.2: 485-488.