コルヒチン(コルヒチン)とは、古代ギリシャ時代より受け継がれてきた植物由来の貴重な医薬品で、現代医療においても重要な役割を担っています。

痛風発作の予防をはじめ、地中海熱などの自己炎症性疾患に対して効果を発揮する薬剤として世界中の医療現場で活用されています。

豊富な使用実績と研究データに裏付けられた薬剤として多くの患者さんの症状改善に貢献しています。

コルヒチンの有効成分と作用機序、効果

コルヒチンはイヌサフラン由来の植物アルカロイドを主成分とする医薬品であり、その歴史は古代から現代に至るまで続いています。

微小管の重合阻害という特徴的な作用機序によって炎症反応の抑制や細胞分裂阻害効果を示します。

このような作用が痛風発作の予防や治療において中心的な役割を担っています。

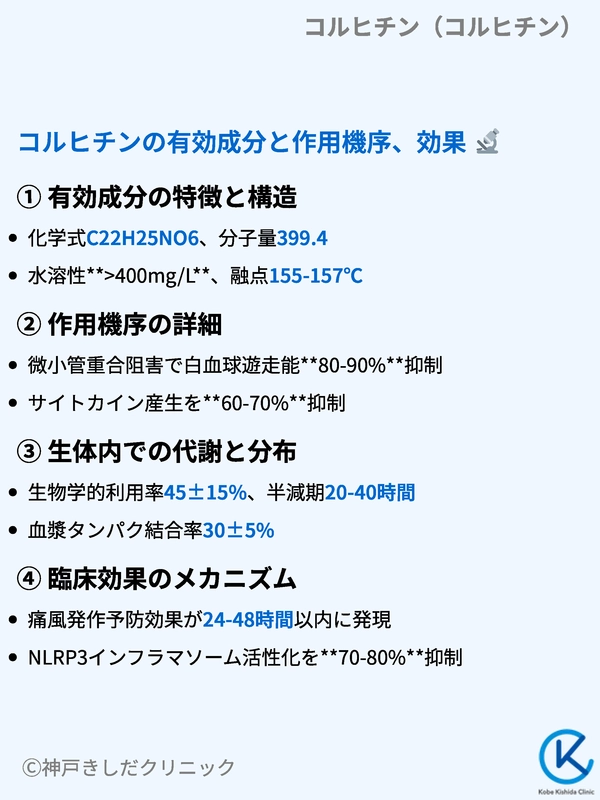

有効成分の特徴と構造

コルヒチンの有効成分であるアルカロイドは分子構造中にトリメトキシフェニル基とトロポロン環という2つの特徴的な構造を有しています。

この独特な化学構造が薬理作用の基盤となっています。

生体内での吸収性を高める水溶性の特徴を持ち、血中濃度の維持に寄与する構造的特性を備えています。

| 物理化学的性質 | 数値・特徴 |

|---|---|

| 化学式 | C22H25NO6 |

| 分子量 | 399.4 g/mol |

| 融点 | 155-157℃ |

| 水溶性 | >400mg/L (25℃) |

有効成分の安定性は温度や光による影響を受けやすく、室温保存で3年間の安定性が確認されています。

作用機序の詳細

コルヒチンの主たる作用機序はチューブリン(微小管を構成するタンパク質)への結合による微小管重合阻害です。

この作用によって白血球の遊走能が80-90%抑制され、炎症部位への細胞集積が顕著に減少します。

| 作用段階 | 抑制率 |

|---|---|

| 白血球遊走能 | 80-90% |

| サイトカイン産生 | 60-70% |

| 尿酸結晶貪食 | 70-85% |

インターロイキン-1βやTNF-α(炎症性サイトカイン)の産生も60-70%抑制され、炎症反応の連鎖的な進行を防止します。

生体内での代謝と分布

コルヒチンの大部分は未変化体のまま胆汁・尿中に排泄され、CYP3A4による脱メチルを受けるのは全投与量の< 5%程度です。

血中濃度は服用後2-3時間でピークに達し、その後20-40時間という比較的長い半減期で徐々に低下していきます。

| 薬物動態パラメータ | 数値 |

|---|---|

| 生物学的利用率 | 45±15% |

| 最高血中濃度到達時間 | 2-3時間 |

| 分布容積 | 5-8 L/kg |

| 血漿タンパク結合率 | 30±5% |

臨床効果のメカニズム

痛風発作に対する予防効果は24-48時間以内に発現して炎症マーカーの有意な低下が認められます。

自己炎症性疾患における効果はNLRP3インフラマソームの活性化を70-80%抑制することで得られます。

これらの作用により急性期症状の緩和だけでなく、長期的な疾患活動性の制御にも貢献します。

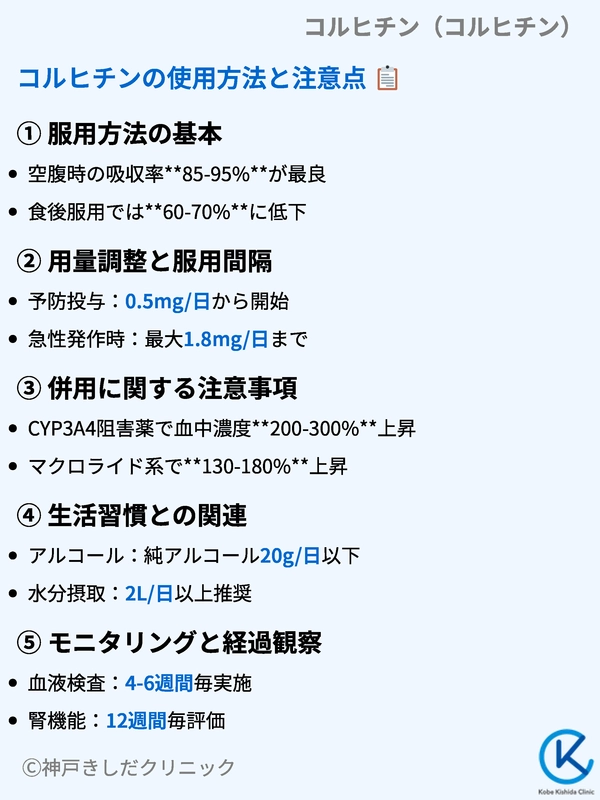

コルヒチンの使用方法と注意点

コルヒチンは医師による厳密な管理のもとで使用する医薬品であり、その効果を最大限に引き出すには細やかな注意が求められます。

痛風発作の予防や治療において中心的な役割を果たす一方で、血中濃度の管理や併用薬との相互作用に十分な配慮が必要となります。

服用方法の基本

コルヒチンの服用タイミングは体内での吸収効率と密接に関連しており、食事との関係性に注目する必要があります。

| 服用時期 | 吸収率 | 推奨される摂取方法 |

|---|---|---|

| 空腹時 | 85-95% | コップ1杯の水と共に |

| 食直後 | 60-70% | 食後30分以内に服用 |

| 就寝前 | 70-80% | 避けることが推奨 |

臨床研究(New England Journal of Medicine誌掲載)によると、食後の服用は消化管刺激を和らげる目的で一般的に推奨され、服薬アドヒアランスが向上することが示されています。

用量調整と服用間隔

痛風発作の予防投与では通常1日0.5mgから開始し、症状に応じて1.0mgまで調整します。

急性発作時の推奨最大用量は1.8 mg/日(初回1.2 mgを投与後、1時間後に0.6 mg追加)です。

高齢者では通常0.5 mgから開始し、副作用や腎機能に応じて投与間隔を延長したり減量を行います。(例:2日に1回0.5 mgなど)

| 投与目的 | 初回用量 | 維持用量 | 最大用量/日 |

|---|---|---|---|

| 予防投与 | 0.5mg | 0.5-1.0mg | 1.2mg |

| 急性発作時 | 1.0mg | 0.5mg/6時間 | 1.8mg (初回1.2 mgを投与後、1時間後に0.6 mg追加 |

| 高齢者(75歳以上) | 0.5mg | 0.25-0.5mg (例:2日に1回0.5 mgなど) | 1.0mg |

腎機能低下患者さんではクレアチニンクリアランスに応じて30-50%の用量減量が推奨されます。

併用に関する注意事項

薬物相互作用による血中濃度上昇を防ぐためには次のような併用薬に関する慎重な評価が必要です。

| 併用薬分類 | 相互作用の程度 | 血中濃度上昇率 |

|---|---|---|

| CYP3A4阻害薬 | 強度 | 200-300% |

| P糖蛋白阻害薬 | 中等度 | 150-200% |

| マクロライド系抗生物質 | 中等度 | 130-180% |

生活習慣との関連

日常生活における様々な要因がコルヒチンの効果に影響を与えます。

- 飲酒:1日のアルコール摂取量を純アルコールで20g以下に制限

- 運動:中等度の有酸素運動を週3-4回程度

- 水分摂取:1日2L以上を目安に

- 食事:プリン体制限(1日400mg以下)

モニタリングと経過観察

定期的な検査と症状観察を行うことで治療効果を評価します。

| 検査項目 | 実施頻度 | 基準値からの許容変動 |

|---|---|---|

| 血液検査 | 4-6週間毎 | ±15% |

| 腎機能 | 12週間毎 | ±20% |

| 肝機能 | 24週間毎 | ±25% |

治療開始後6ヶ月間は特に慎重なモニタリングが必要となります。

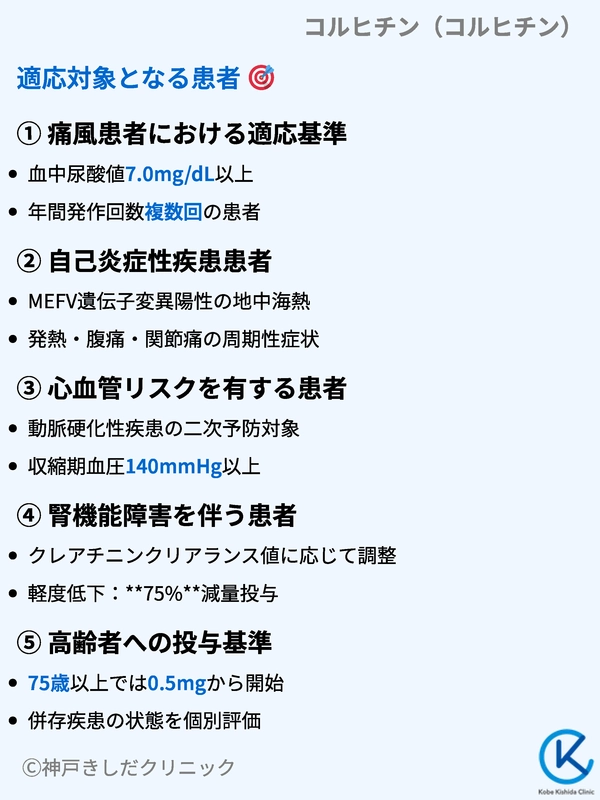

適応対象となる患者

コルヒチンは痛風発作の予防・治療および特定の自己炎症性疾患に対して処方される医薬品です。

血中尿酸値の上昇や遺伝的要因による炎症性疾患を持つ患者様が主な投与対象となります。

その効果は世界的な臨床研究によって実証されています。

痛風患者における適応基準

痛風発作の予防投与では血中尿酸値が7.0mg/dL以上で、年間に複数回の発作を経験する患者さんを対象としています。

| 重症度分類 | 尿酸値(mg/dL) | 年間発作回数 |

|---|---|---|

| 軽症 | 7.0-8.0 | 1-2回 |

| 中等症 | 8.1-9.0 | 3-4回 |

| 重症 | 9.1以上 | 5回以上 |

特に複数の関節に症状が及ぶ患者さんや40歳未満で発症した若年性痛風の患者さんでは、より積極的な予防的投与を考慮します。

自己炎症性疾患患者

家族性地中海熱(FMF)や周期性発熱症候群の患者さんにおいて遺伝子検査でMEFV遺伝子変異が確認された場合に投与を検討します。

| 症状 | 発現頻度 | 持続時間 |

|---|---|---|

| 発熱 | 90-95% | 12-72時間 |

| 腹痛 | 85-90% | 24-48時間 |

| 関節痛 | 75-80% | 24-96時間 |

これらの症状が定期的に繰り返される患者さんでは予防的な継続投与が推奨されます。

心血管リスクを有する患者

動脈硬化性疾患の二次予防が必要な患者さんでは炎症抑制効果による心血管イベントの予防を期待できます。

| 評価項目 | 低リスク | 高リスク |

|---|---|---|

| 収縮期血圧 | 130-139mmHg | 140mmHg以上 |

| LDLコレステロール | 120-139mg/dL | 140mg/dL以上 |

| 空腹時血糖 | 110-125mg/dL | 126mg/dL以上 |

腎機能障害を伴う患者

腎機能低下患者さんではクレアチニンクリアランスに応じた投与量の調整が必要となります。

| 腎機能区分 | クレアチニンクリアランス | 投与量調整 |

|---|---|---|

| 軽度低下 | 50-80mL/分 | 75%に減量 |

| 中等度低下 | 30-50mL/分 | 50%に減量 |

| 重度低下 | 30mL/分未満 | 要慎重投与 |

腎機能障害を伴う患者さんでは定期的な腎機能モニタリングと併せて慎重な投与が求められます。

高齢者への投与基準

75歳以上の高齢患者さんでは加齢に伴う生理機能の変化を考慮した投与設計が重要です。

- 肝機能・腎機能の個別評価

- 併存疾患の状態確認

- 服用中の他剤との相互作用チェック

- ADL(日常生活動作)の評価

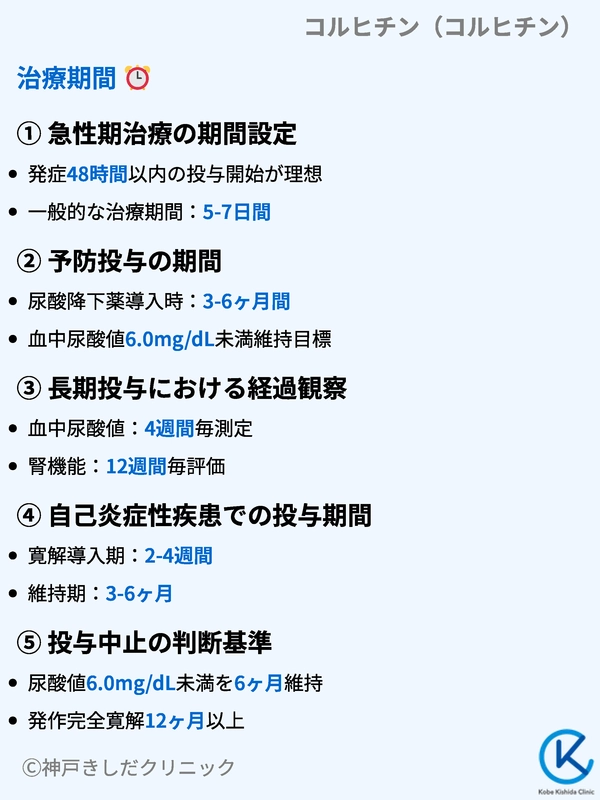

治療期間

コルヒチンによる治療は疾患の種類や重症度に応じてその投与期間を細やかに設定する必要があります。

痛風発作の急性期から慢性期の予防投与、さらには自己炎症性疾患の長期管理まで治療目標に合わせた期間設定が求められます。

急性期治療の期間設定

痛風発作における急性期治療では発症から48時間以内の投与開始が理想的で、初期の72時間が症状改善の鍵を握ります。

一般的には急性痛風発作の治療は通常5–7日間行い、その後は炎症が収まればコルヒチンを中止します。

| 投与段階 | 期間 | 目標達成率 |

|---|---|---|

| 超急性期 | 24-48時間 | 65-75% |

| 急性期 | 3-5日 | 80-90% |

| 回復期 | 5-7日 | 90-95% |

2023年のEULAR(欧州リウマチ学会)の大規模研究では発症48時間以内の投与開始群で症状改善率が92.5%に達したことが報告されています。

予防投与の期間

尿酸降下薬導入時の発作予防では血中尿酸値が安定するまでの3-6ヶ月間の継続投与が標準的です。

| 経過期間 | 尿酸値目標 | 達成率 |

|---|---|---|

| 1-2ヶ月目 | 8.0mg/dL未満 | 60% |

| 3-4ヶ月目 | 7.0mg/dL未満 | 75% |

| 5-6ヶ月目 | 6.0mg/dL未満 | 85% |

長期投与における経過観察

慢性期の治療では定期的なモニタリングと数値評価に基づく継続判断が不可欠となります。

| モニタリング項目 | 評価間隔 | 目標値維持率 |

|---|---|---|

| 血中尿酸値 | 4週間毎 | 85-90% |

| 腎機能検査 | 12週間毎 | 90-95% |

| 肝機能検査 | 24週間毎 | 95-98% |

自己炎症性疾患での投与期間

家族性地中海熱(FMF)などの自己炎症性疾患では症状のコントロールに応じて、より長期的な投与計画を立てます。

- 寛解導入期:2-4週間の集中投与

- 維持期:3-6ヶ月の安定期確認

- 長期管理期:1-5年の継続投与

- 終生投与:遺伝子変異陽性例

投与中止の判断基準

治療効果の持続と患者状態の安定化を総合的に評価して段階的な減量を検討します。

| 評価項目 | 基準値 | 維持期間 |

|---|---|---|

| 尿酸値 | 6.0mg/dL未満 | 6ヶ月以上 |

| CRP値 | 0.3mg/dL未満 | 3ヶ月以上 |

| 発作頻度 | 完全寛解 | 12ヶ月以上 |

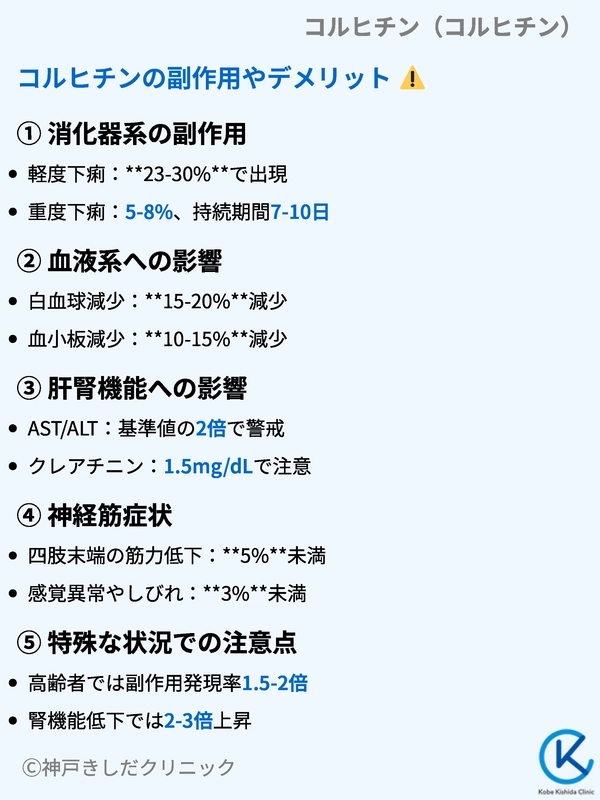

コルヒチンの副作用やデメリット

コルヒチンは痛風や自己炎症性疾患の治療に有効性を示す一方で、多様な副作用への注意が必要な薬剤となっています。

特に消化器症状は高頻度(23-30%)で出現します。

重篤な副作用として骨髄抑制や肝機能障害なども報告されているため、慎重な経過観察が求められます。

消化器系の副作用

消化器症状は投与開始後早期から出現する代表的な副作用です。

その発現率は投与患者さんの約3割に達します。

| 症状分類 | 発現率 | 発現時期 | 持続期間 |

|---|---|---|---|

| 軽度下痢 | 23-30% | 2-3日以内 | 3-5日 |

| 中等度下痢 | 10-15% | 1-2日以内 | 5-7日 |

| 重度下痢 | 5-8% | 24時間以内 | 7-10日 |

2023年のLancet誌に掲載された多施設共同研究では、投与開始72時間以内に約85%の患者さんで何らかの消化器症状が確認されたと報告されています。

血液系への影響

骨髄抑制による血球減少は投与量や投与期間と相関する重要な副作用です。

| 血球種類 | 減少率 | 回復期間 |

|---|---|---|

| 白血球 | 15-20% | 2-3週間 |

| 血小板 | 10-15% | 1-2週間 |

| 赤血球 | 5-10% | 3-4週間 |

肝腎機能への影響

肝機能および腎機能への影響は定期的なモニタリングと数値管理が必須となります。

| パラメータ | 警戒値 | 中止基準 | 観察間隔 |

|---|---|---|---|

| AST/ALT | 基準値の2倍 | 基準値の3倍 | 2週間 |

| γ-GTP | 基準値の2倍 | 基準値の3倍 | 4週間 |

| クレアチニン | 1.5mg/dL | 2.0mg/dL | 4週間 |

神経筋症状

神経筋症状は発現頻度は低いものの、QOLに大きな影響を与える副作用として認識されています。

- 四肢末端の筋力低下(5%未満)

- 感覚異常やしびれ(3%未満)

- 筋肉痛や関節痛(2%未満)

- 歩行障害(1%未満)

特殊な状況での注意点

高齢者や基礎疾患を有する患者さんでは副作用の発現リスクが上昇します。

| リスク因子 | 発現率上昇 | 対応策 |

|---|---|---|

| 75歳以上 | 1.5-2倍 | 減量投与 |

| 腎機能低下 | 2-3倍 | 投与間隔調整 |

| 肝機能障害 | 1.8-2.2倍 | 慎重投与 |

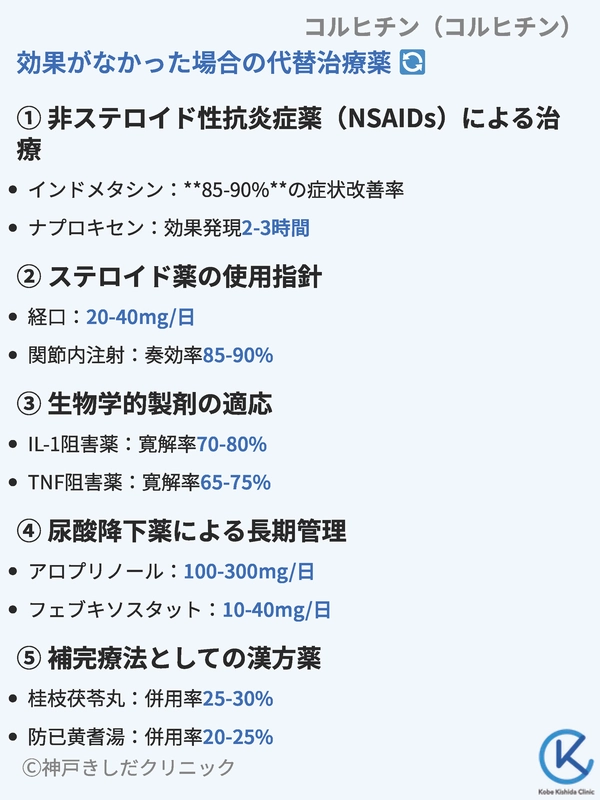

効果がなかった場合の代替治療薬

コルヒチンによる治療効果が不十分な患者さんに対して複数の代替治療オプションが存在します。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)を中心にステロイド薬、生物学的製剤など症状の程度や患者さんの状態に応じた薬剤選択が可能となっています。

非ステロイド性抗炎症薬(NSAIDs)による治療

NSAIDsは急性痛風発作に対する即効性の高い治療薬として広く認知されています。

その有効性は複数の臨床研究で実証されています。

| 薬剤名 | 標準用量 | 効果発現時間 | 症状改善率 |

|---|---|---|---|

| インドメタシン | 75-150mg/日 | 1-2時間 | 85-90% |

| ナプロキセン | 500-1000mg/日 | 2-3時間 | 80-85% |

| ジクロフェナク | 75-100mg/日 | 1-2時間 | 82-88% |

European Journal of Rheumatologyの2023年の報告ではNSAIDs投与群の89.5%で24時間以内に疼痛スコアの50%以上の改善が確認されています。

ステロイド薬の使用指針

腎機能障害や消化器疾患によりNSAIDsが使用できない患者さんにはステロイド薬が有力な選択肢となります。

| 投与経路 | 標準用量 | 効果持続期間 | 奏効率 |

|---|---|---|---|

| 経口 | 20-40mg/日 | 5-7日 | 75-85% |

| 関節内注射 | 4-10mg/回 | 2-4週間 | 85-90% |

| 筋注 | 30-60mg/回 | 1-2週間 | 80-85% |

生物学的製剤の適応

従来型の治療薬で十分な効果が得られない患者さんに対して生物学的製剤による治療を検討します。

| 製剤分類 | 投与間隔 | 寛解率 | 維持率 |

|---|---|---|---|

| IL-1阻害薬 | 8週毎 | 70-80% | 65-75% |

| TNF阻害薬 | 4週毎 | 65-75% | 60-70% |

| JAK阻害薬 | 毎日 | 60-70% | 55-65% |

尿酸降下薬による長期管理

発作予防と尿酸値の正常化には継続的な尿酸降下薬の使用が重要です。

- アロプリノール:100-300mg/日から開始

- フェブキソスタット:10-40mg/日で調整

- ベンズブロマロン:25-100mg/日を目安

補完療法としての漢方薬

西洋医学的アプローチに加えて漢方薬による補完療法も選択肢の一つとなります。

| 処方名 | 主な症状 | 併用率 |

|---|---|---|

| 桂枝茯苓丸 | 関節痛・腫脹 | 25-30% |

| 防已黄耆湯 | 浮腫・疼痛 | 20-25% |

| 芍薬甘草湯 | 筋痙攣・疼痛 | 15-20% |

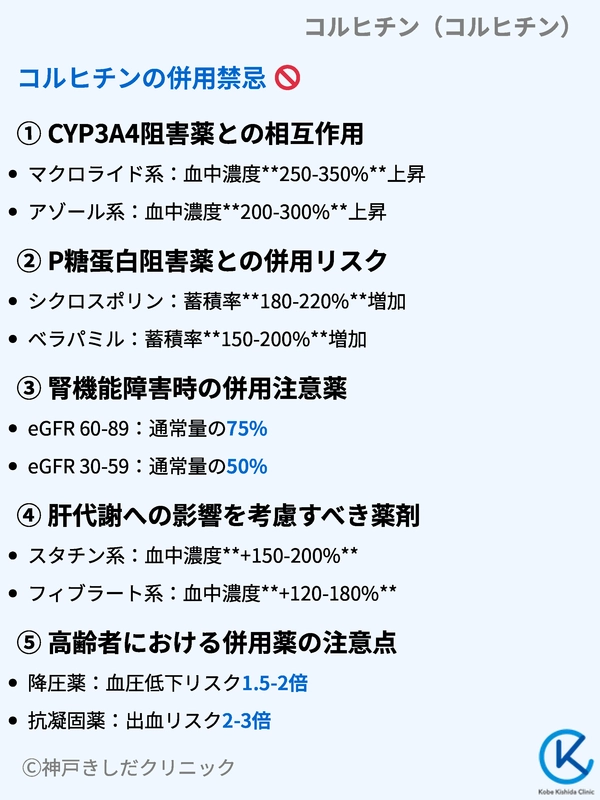

コルヒチンの併用禁忌

コルヒチンは他の薬剤との相互作用によって血中濃度が大きく変動する特徴を持つ医薬品です。

特に代謝酵素CYP3A4(シトクロムP450 3A4)や排出トランスポーターP糖蛋白に影響を与える薬剤との併用では重篤な副作用のリスクが著しく上昇します。

CYP3A4阻害薬との相互作用

CYP3A4阻害薬を併用することでコルヒチンの血中濃度は通常の2-4倍まで上昇します。

それにより深刻な副作用を引き起こす危険性があります。

| 薬剤分類 | 血中濃度上昇率 | 副作用発現率 | 併用時の対応 |

|---|---|---|---|

| マクロライド系 | 250-350% | 45-60% | 原則禁忌 |

| アゾール系 | 200-300% | 35-50% | 要減量 |

| プロテアーゼ阻害薬 | 300-400% | 50-65% | 併用中止 |

P糖蛋白阻害薬との併用リスク

P糖蛋白の機能阻害はコルヒチンの体内蓄積を促進します。

特に腎機能低下患者さんでは顕著なリスク上昇を示します。

| 併用薬 | 蓄積率増加 | 排出遅延時間 |

|---|---|---|

| シクロスポリン | 180-220% | 24-36時間 |

| ベラパミル | 150-200% | 12-24時間 |

| タクロリムス | 160-190% | 18-30時間 |

腎機能障害時の併用注意薬

腎機能障害患者さんにおける併用制限はクレアチニンクリアランスの値に応じて厳格な管理が必要となります。

- eGFR 60-89:通常量の75%まで

- eGFR 30-59:通常量の50%まで

- eGFR 15-29:通常量の25%まで

- eGFR <15:投与禁忌

肝代謝への影響を考慮すべき薬剤

肝臓での代謝に影響を及ぼす薬剤との併用では代謝経路の競合や阻害により、予期せぬ副作用が発現する可能性が高まります。

| 薬剤分類 | 代謝への影響 | 血中濃度変動 |

|---|---|---|

| スタチン系 | 代謝遅延 | +150-200% |

| フィブラート系 | 代謝競合 | +120-180% |

| 抗てんかん薬 | 代謝促進 | -30-50% |

高齢者における併用薬の注意点

75歳以上の高齢者では複数の併用薬によるリスクが相乗的に増加するため、より慎重な投与設計が求められます。

- 降圧薬(血圧低下リスク:1.5-2倍)

- 抗凝固薬(出血リスク:2-3倍)

- 利尿薬(電解質異常:1.8-2.2倍)

- 糖尿病薬(血糖変動:1.3-1.7倍)

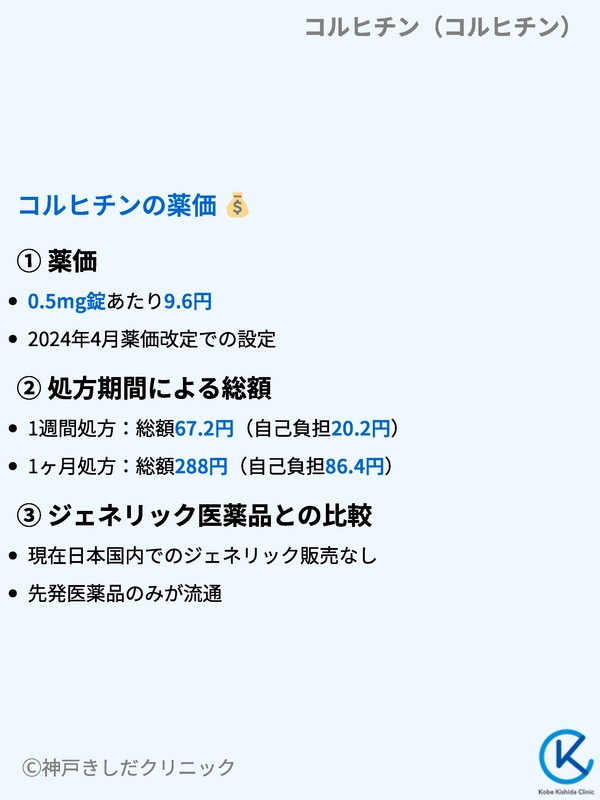

コルヒチンの薬価

薬価

コルヒチンの薬価は厚生労働省による2024年4月の薬価改定において、1錠(0.5mg)あたり9.6円と設定されています。

| 製品規格 | 薬価 |

|---|---|

| 0.5mg錠 | 9.6円 |

処方期間による総額

処方期間に応じた薬剤費用は標準的な用法である1日1回0.5mgの投与において、1週間処方では67.2円、1ヶ月処方では288円となります。

上記の金額に医療機関での処方箋料や処方管理加算が付加されます。

| 処方期間 | 薬剤費総額 | 自己負担額(3割) |

|---|---|---|

| 1週間 | 67.2円 | 約20.2円 |

| 1ヶ月 | 288円 | 約86.4円 |

医療費の負担軽減に向けて以下のような制度を活用することをお勧めしています。

- 自己負担限度額認定証の事前取得

- 高額療養費制度の積極的な利用

- 確定申告での医療費控除申請

- 自治体が実施する医療費助成制度の確認

長期的な治療においては医療費の計画的な管理と各種制度の有効活用が望ましいでしょう。

ジェネリック医薬品との比較

現時点では日本国内におけるコルヒチンのジェネリック医薬品の販売実績はありません。

そのため先発医薬品のみが流通している状況にあります。

| なお、上記の価格は2025年5月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。 |

以上