血液検査は、健康状態を多角的に把握するうえで重要な手段です。血液中の成分や細胞の状態を調べることで、体内で起こっている変化や不調のサインを捉えられます。

病気の早期発見や治療方針の決定だけでなく、生活習慣を振り返るきっかけにもなります。

この記事では、血液検査の基本から種類や活用法、検査の流れや注意点などを詳しく解説します。

気になる症状がある方や定期的な健康チェックを検討している方が、より納得したうえで受診につなげるようサポートできれば幸いです。

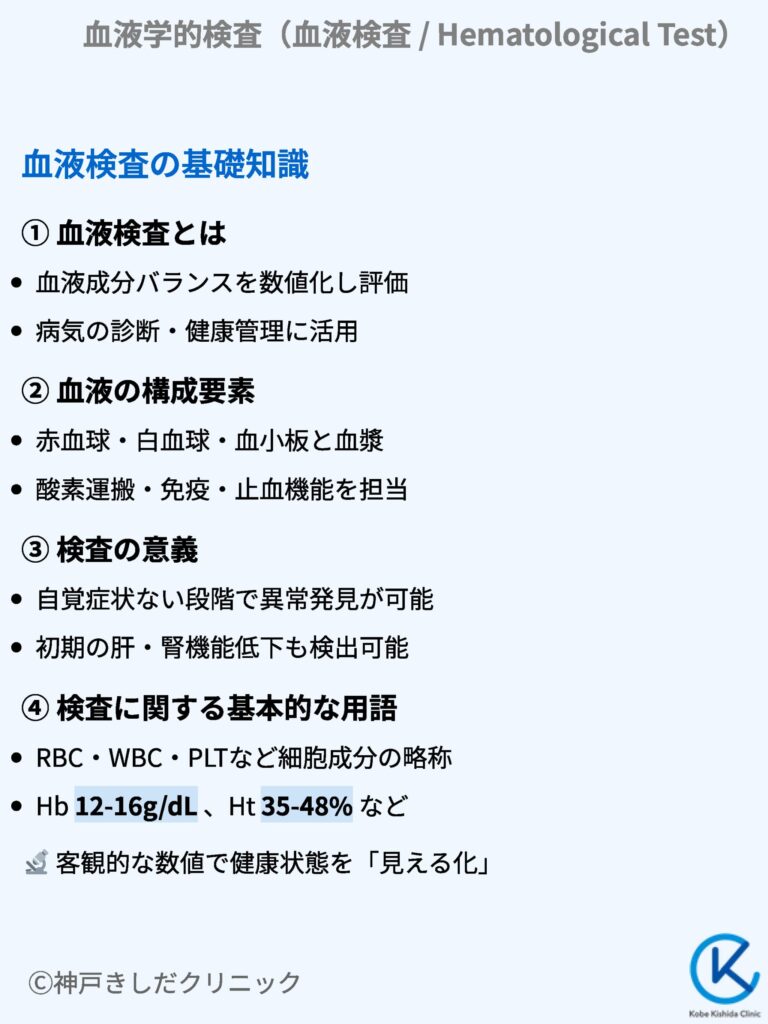

血液検査の基礎知識

血液検査は、私たちの体がどのような状態にあるかを客観的に把握するために欠かせない方法です。

体内をめぐる血液は、赤血球や白血球、血小板などの細胞成分と、栄養素や酵素が溶け込んだ液体成分(血漿)で構成され、それぞれの数値や機能を調べます。

ここでは血液検査の全体像を押さえるための基礎事項をまとめます。

血液検査とは

血液検査とは、血液の成分バランスや細胞の状態、酵素などの濃度を確認することで、体調管理や病気の有無を評価する方法です。

検体として採取された血液を分析し、赤血球数やヘモグロビン濃度、肝臓の酵素量などを数値化します。これらの情報をもとに、医師は診断や治療方針の判断を行うことが多いです。

血液の構成要素

血液は細胞成分と液体成分の2つに大きく分けられます。細胞成分には主に赤血球、白血球、血小板が含まれ、液体成分には血漿(けっしょう)が含まれます。

血漿にはタンパク質やホルモン、電解質などが溶け込んでおり、全身への栄養や信号の運搬を支えています。

- 赤血球:全身の細胞へ酸素を運ぶ役割をもつ

- 白血球:体内に侵入するウイルスや細菌などから身体を守る役割をもつ

- 血小板:血液を固める機能を担い、出血を止める働きをする

検査の意義

血液検査の意義は幅広く、病気の早期発見をはじめ、健康管理におけるリスクの洗い出しなど多岐にわたります。

血液検査を受けることで、自覚症状がない段階でも体内の異常サインを見つけ出せる可能性があります。例えば、肝機能や腎機能が低下している状態でも、初期段階では症状に気づかないことが珍しくありません。

検査結果に基づいて、医師は診察の方針を立てやすくなります。

検査に関する基本的な用語

血液検査に関して、日常的に目や耳にする機会の多い用語を整理します。専門用語に戸惑いやすい方も、あらかじめ意味を知っておくと結果の見方がわかりやすくなります。

下記の表は代表的な用語と概要をまとめたものです。

| 用語 | 概要 |

|---|---|

| RBC | 赤血球数のことを示す。酸素運搬能力や貧血の有無を確認する指標 |

| WBC | 白血球数を表し、炎症や感染症など免疫機能の指標となる |

| PLT | 血小板数を示し、止血機能や血液凝固機能の評価に用いる |

| Hb | ヘモグロビン濃度を示す。貧血状態の判定に用いることが多い |

| Ht (ヘマトクリット) | 血液中の赤血球の割合を示し、貧血の程度や血液の濃さを把握する指標 |

| GOT/GPT | 肝機能を示す酵素値。肝炎や肝障害の評価に利用 |

| γ-GT | 肝機能に関与する酵素で、アルコールや脂肪肝などによる肝障害の評価に用いる |

| BUN | 血中尿素窒素を示し、腎臓機能の目安となる |

| Cr (クレアチニン) | 腎機能を示す指標のひとつ。腎臓のろ過能力を概ね把握するのに用いられる |

血液検査の項目は多岐にわたるので、目的や症状に応じて医師と相談しながら活用してください。

【血液検査の主な活用例】

- 貧血や栄養状態の把握

- 肝臓や腎臓など臓器機能の評価

- ウイルス感染や細菌感染の有無の推定

- 糖尿病など生活習慣病の早期発見

血液検査は、これらの情報を統合しながら身体の状況を評価できる有用なツールです。

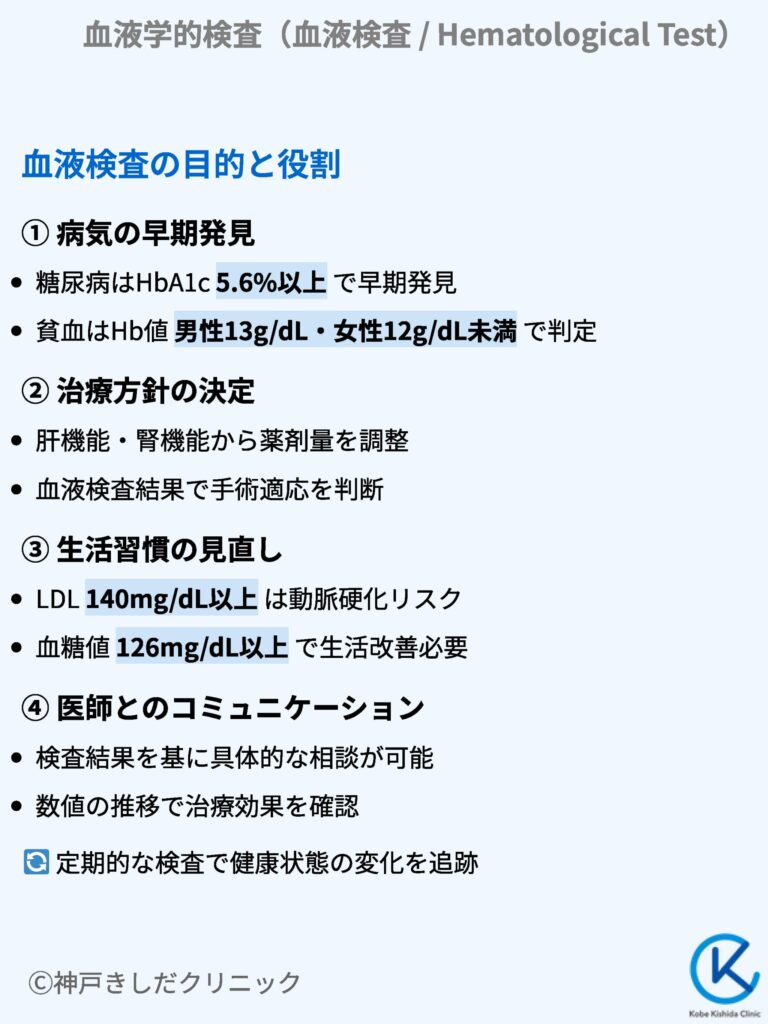

血液検査の目的と役割

血液検査を受けるときは、目的や役割を意識すると安心感が増します。自分の体調を客観的に知ることはもちろん、症状の原因を探るうえでも多くの情報が得られます。

ここでは、血液検査が果たす4つの大きな役割に着目します。

病気の早期発見

血液検査によって得られる数値を分析することで、病気の初期段階を捉えやすくなります。

例えば糖尿病においては血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の値を確認し、軽度の異常でも早い段階で生活習慣の見直しを行えます。

感染症や貧血なども同様に、症状が目立つ前から変化を発見できる可能性が高まります。

治療方針の決定

医師は血液検査の数値と患者さんの症状、問診情報を照合し、効果的な治療プランを立てます。薬剤の使用量や手術の適応の可否を検討する際にも血液検査の結果は重要です。

治療による身体への負担を考慮する場合にも、肝機能や腎機能の指標を活用していきます。

生活習慣の見直し

血液検査の結果をもとに、日頃の食事バランスや運動量を改めて振り返ることができます。高コレステロールや血糖値の上昇は、将来的な動脈硬化や糖尿病リスクの増加につながります。

結果を受けて具体的な生活習慣の調整を行うことが大切です。

【生活習慣と主な血液検査項目の関連】

| 生活習慣の要因 | 関連が深い血液検査項目 | 備考 |

|---|---|---|

| 脂質の多い食事 | LDLコレステロール、HDLコレステロール | 動脈硬化リスクと関連 |

| 炭水化物の過剰摂取 | 血糖値、HbA1c | 糖尿病リスクの把握 |

| アルコール摂取 | γ-GT、GOT/GPT | 肝臓への負担を測定 |

| 塩分の多い食事 | BUN、Cr、Na値など | 高血圧や腎機能への影響 |

| 運動不足 | 中性脂肪、血糖値 | 代謝異常や肥満リスクが高まる |

数値が高めの場合は、自分の生活習慣を一度客観的に確認し、小さな改善をコツコツ積み重ねることがポイントです。

医師とのコミュニケーション

血液検査を通して得られるデータは、医師との対話を深める材料となります。自分の検査結果を正しく理解し、質問や相談を適切に行うことで、納得度の高い治療や対策につながります。

疑問点は遠慮せずに相談し、必要に応じてお近くの医療機関を受診していただくことが大切です。

【医師に質問するときのポイント】

- 検査結果の基準値をどの程度上回っているか

- 数値が変化した原因として考えられる要因

- 今後の治療や生活習慣指導の方向性

- 他に受けた方がよい検査やタイミング

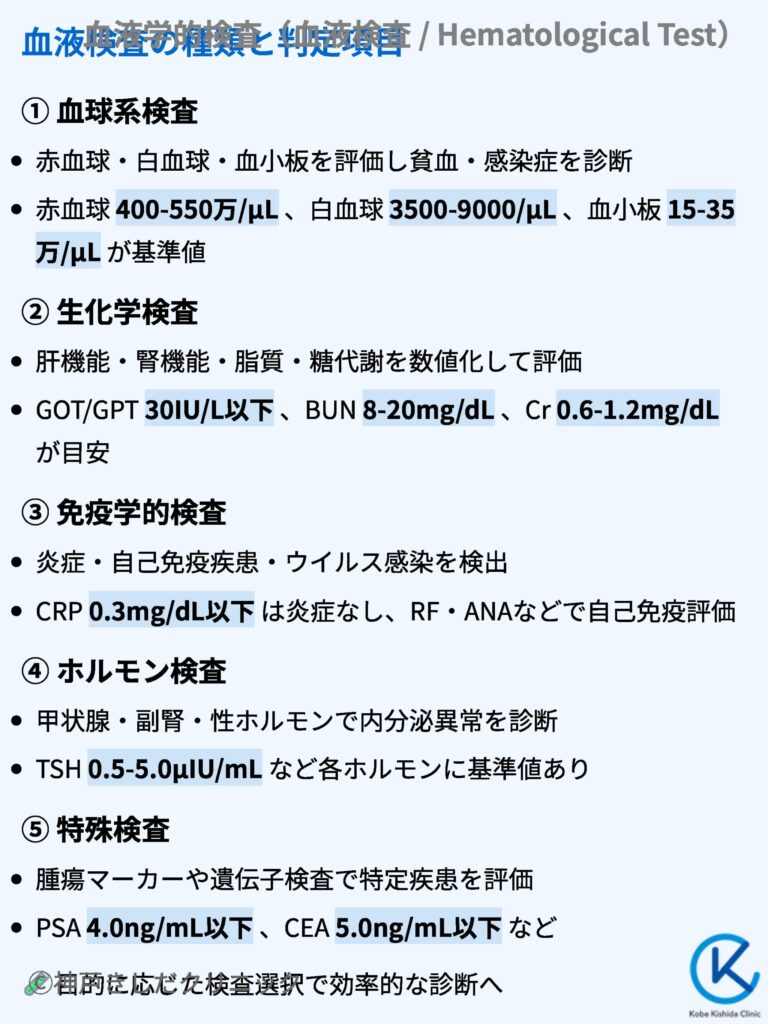

血液検査の種類と判定項目

血液検査には多くの種類があり、それぞれ判定に用いる項目も異なります。目的や診療科によって重視される検査項目が異なるため、一度にすべてを調べるわけではありません。

ここでは主要な検査区分と主な判定項目を紹介します。

血球系検査

血球系検査は、赤血球や白血球、血小板といった血液細胞に関する指標を調べます。貧血や感染症、出血傾向を把握するうえで重要です。

赤血球系の指標には赤血球数、ヘモグロビン濃度、ヘマトクリット値などが含まれます。白血球系では、白血球数や白血球分類(好中球、リンパ球など)を評価します。

生化学検査

生化学検査は、血液中に含まれる酵素や糖質、脂質、タンパク質、電解質などを調べます。肝臓や腎臓の機能状態、脂質異常症や糖尿病などの有無を推測する基礎資料となります。

例えばAST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GTなどは肝臓の状態を把握する指標であり、BUNやクレアチニンは腎機能の評価に欠かせません。

免疫学的検査

免疫学的検査は、身体の免疫機能や自己抗体の存在などを確認するために行います。自己免疫疾患を疑う場合や、感染症の種類を特定する場合などに利用されます。

例えば、リウマチ因子(RF)や抗核抗体(ANA)の検査、HIVやHBV、HCVといったウイルス感染の有無を調べることが代表例です。

【免疫学的検査の主な項目】

| 項目 | 意味 | 用途 |

|---|---|---|

| CRP(C反応性たんぱく) | 炎症の有無やその程度を把握 | 急性炎症や慢性炎症、感染症の活動性を測定 |

| RF(リウマチ因子) | 自己免疫疾患との関連 | 関節リウマチなど自己免疫疾患の可能性を評価 |

| ANA(抗核抗体) | 自己免疫疾患における抗体の存在 | 全身性エリテマトーデス(SLE)などのスクリーニング |

| HBs抗原、HCV抗体 | B型・C型肝炎ウイルス感染の指標 | 肝炎ウイルスへの感染有無を確認 |

| HIV抗体 | HIV感染の有無 | ウイルス感染症の早期発見に関係 |

ホルモン検査

ホルモンバランスの異常は多くの症状を引き起こします。

甲状腺ホルモン(TSH、T3、T4)や副腎皮質ホルモン(コルチゾールなど)、性ホルモン(エストロゲン、テストステロンなど)など、さまざまなホルモンを調べることで、代謝疾患や内分泌疾患を想定できます。

特に甲状腺ホルモンの異常は疲れやすさや体重変化、動悸などの症状を伴うため、医師は血中濃度を測定しながら診断を進めます。

特殊検査

特殊検査には、腫瘍マーカーや遺伝子関連の検査などが含まれます。腫瘍マーカーとしてはPSA(前立腺特異抗原)やCA125(卵巣がんマーカー)、CEA(大腸がんマーカー)などが知られています。

ただし腫瘍マーカーは、がんの診断を直接示すというよりは目安のひとつです。値が高いからといって必ずがんであるとは限らず、逆に値が低くても見逃すケースがないとは言い切れません。

そのため、医師は画像検査や別の評価方法と組み合わせながら総合的に判断します。

【血液検査の代表的な種類】

- 血球系検査

- 生化学検査

- 免疫学的検査

- ホルモン検査

- 特殊検査(腫瘍マーカー・遺伝子検査など)

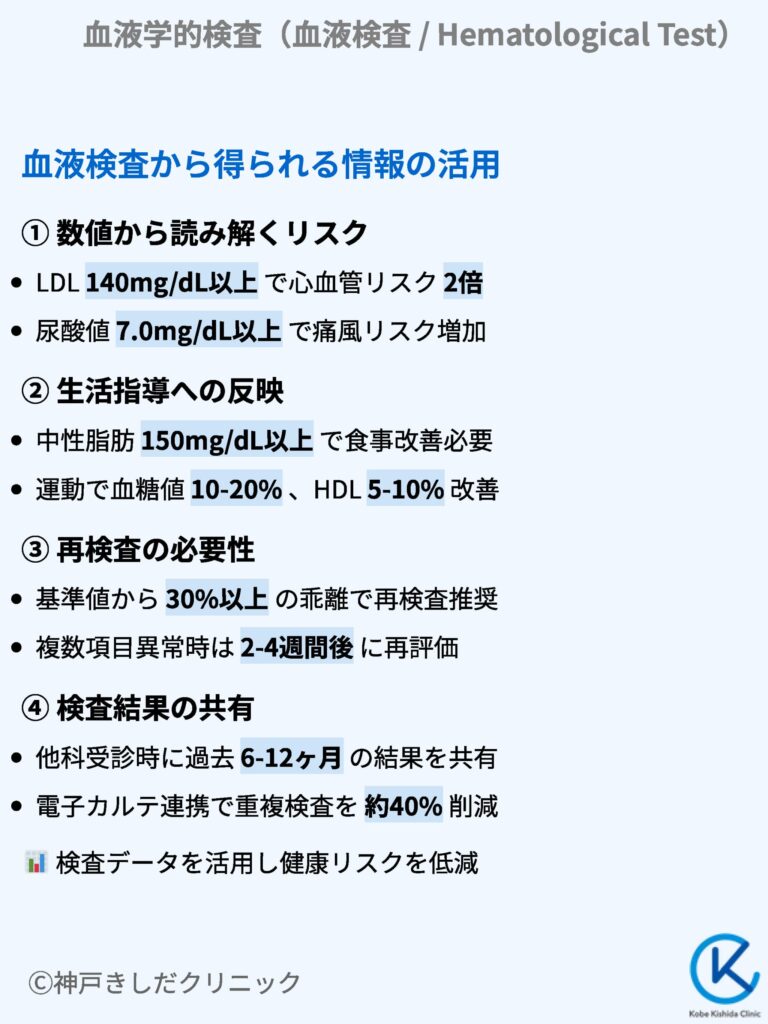

血液検査から得られる情報の活用

血液検査の結果は、病気の有無や臓器の状態だけでなく、生活習慣の影響や将来のリスクに関するヒントになります。ここでは検査結果をどのように活用すればよいか、そのポイントを解説します。

数値から読み解くリスク

検査数値の高低差は、そのまま体内のリスク要因を反映します。例えばLDLコレステロールや中性脂肪が高い場合は、血管への負担が増え、動脈硬化が進む要因になりやすいです。

基準値との比較だけでなく、過去の検査との推移を追うことが大切です。

【検査数値と関連リスクの例】

| 数値 | 高い場合のリスク | 低い場合のリスク |

|---|---|---|

| LDLコレステロール | 動脈硬化、心筋梗塞、脳梗塞など心血管系のリスク増 | 脂質代謝異常が疑われることもある |

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病、合併症リスク | 低血糖症状のリスク |

| 尿酸 | 痛風発作、腎障害 | (通常はあまり問題視されない) |

| BUN、クレアチニン | 腎機能の低下 | 栄養不良や筋肉量低下との関連が疑われる |

| 血小板数(PLT) | 血栓リスク | 出血傾向(血が止まりにくい) |

これらの数値が高いまたは低い状態が続くかどうかもポイントです。単発の異常値ではなく、継続的に高めか低めなのかをチェックすると、身体の傾向が見えてきます。

生活指導への反映

血液検査は、運動や食事などの日常生活に対するフィードバックとして活用しやすいです。特に慢性的に血糖値や中性脂肪が高い方は、栄養バランスの改善や適度な運動を組み合わせることで変化を期待できます。

数値の変化を定期的に追跡しながら、食事や運動の計画を立てると効果的です。

再検査の必要性

検査結果が基準値と大きく乖離している場合や、明らかに症状と合わない場合には再検査が推奨されます。

また、一時的な体調不良や検査時の状況によって数値が変動することもあるので、医師は再度の測定や追加検査を行う判断をします。複数回のデータを総合的に見ることが大切です。

【再検査が検討される例】

- 数値が基準値から大幅に逸脱している

- 他の検査結果と著しく矛盾がある

- 検査前の食事や運動による一時的な変動が疑われる

- 症状の進行が急激に見られる

検査結果の共有

血液検査の結果は、主治医だけでなく必要に応じて他の科や別の病院へ情報提供する場面にも活用できます。

自分の検査データを整理しておくと、いざというときにスムーズに共有できます。健康手帳や電子カルテなどを通じて保管することを検討してみるとよいでしょう。

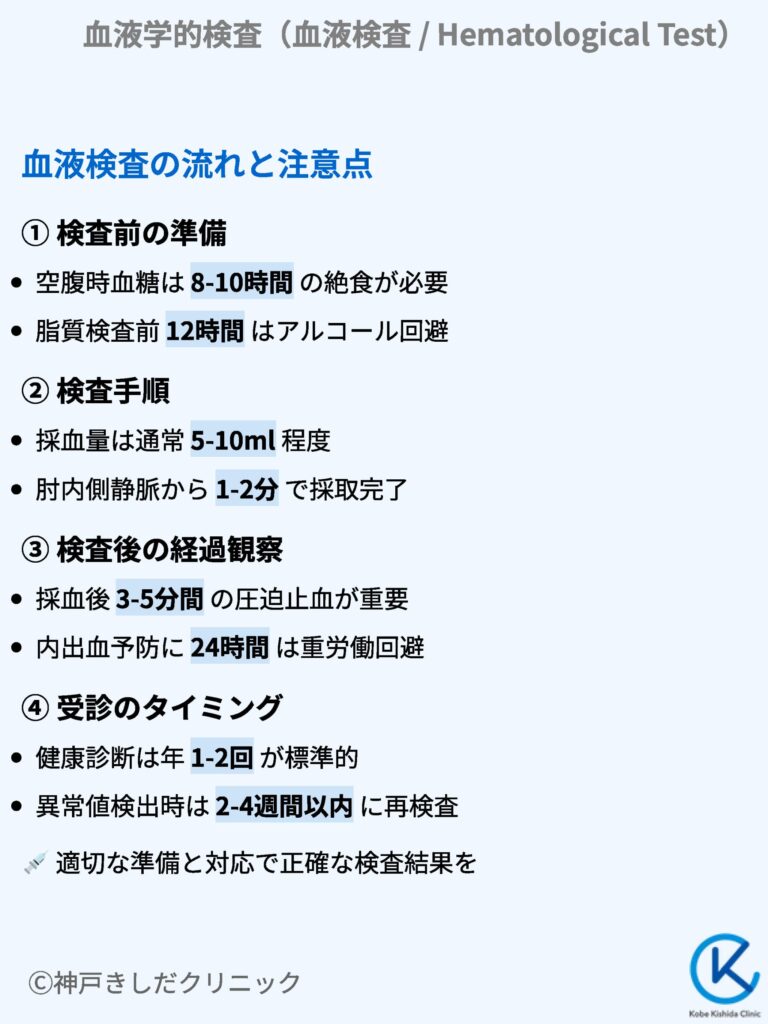

血液検査の流れと注意点

血液検査に慣れていないと、どのような手順で行われるのか、事前準備に何が必要なのかわからない方も多いかもしれません。ここでは検査の大まかな流れと、留意しておきたい点を整理します。

血液検査を受ける際には、少なくとも前日の食事や飲酒の状況が検査結果に影響すると言われます。検査前の食事制限や注意事項は検査の種類によって異なるため、受診前に確認することが大切です。

検査前の準備

血糖値や中性脂肪などの測定を行う場合、前日の夕食以降は絶食指示が出るケースがあります。水分補給は水やお茶などカロリーのない飲み物であれば差し支えないことが多いですが、これも指示内容によります。

アルコールや激しい運動も検査数値を変動させやすいので、可能な限り控えることが望ましいです。

【検査前日の代表的な注意点】

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事制限 | 血糖値検査などでは前夜から絶食、脂質検査では夜9時以降は控えるなど |

| アルコール摂取 | 検査数値に影響を与えやすいのでできる限り控える |

| 喫煙 | 動脈硬化や血管収縮に影響があるため注意を要する |

| 激しい運動 | 筋肉の酵素や代謝物が変動しやすくなるため避ける |

| 水分補給 | 基本的に水やお茶で行うことが多い |

検査手順

血液検査は、医療機関や検査センターで採血を行う形です。一般的には肘内側の静脈から採血しますが、状況によっては手の甲や手首の静脈を使用することがあります。

採血後に止血を確実に行うことで、内出血や血腫のリスクを低減できます。

検査後の経過観察

採血後は数分程度、ガーゼを強めに押さえながら止血を確認します。止血不良があると腕に内出血が起こりやすいため、完全に血が止まったことを確認してからバンソウコウを貼ります。

検査当日は重い荷物を持つなど腕に負担をかける行動を控えると安心です。

【検査後の注意点】

- 採血部位を清潔に保ち、こまめに観察する

- 強い痛みや腫れ、出血が続く場合は医療機関へ相談する

- 大量の汗をかく運動や風呂で長時間温まる行為は、内出血の原因となる可能性がある

- 無理のない範囲で通常の生活に戻る

受診のタイミング

体調不良や特定の症状がある場合だけでなく、定期健康診断の機会を利用して血液検査を受けることも推奨されます。

特に生活習慣病が疑われる方や、家族に同様の疾患を持つ方は、適度なスパンで検査を受けると変化を早期に捉えやすいです。検査の間隔やタイミングは、医師と相談するのがよいでしょう。

【受診タイミングの一例】

| 状況 | 推奨される検査間隔、タイミング |

|---|---|

| 生活習慣病リスクが高い人 | 半年~1年ごとの定期的な血液検査 |

| 既に治療中の疾患がある人 | 医師の指示に合わせて随時検査 |

| 明らかな症状がある人 | 症状が続く場合は早めの受診 |

| 家族に同様の疾患を持つ人 | リスク評価のため定期的なチェック |

| 健康診断の結果に異常がある人 | 追加検査や再検査を早めに行う |

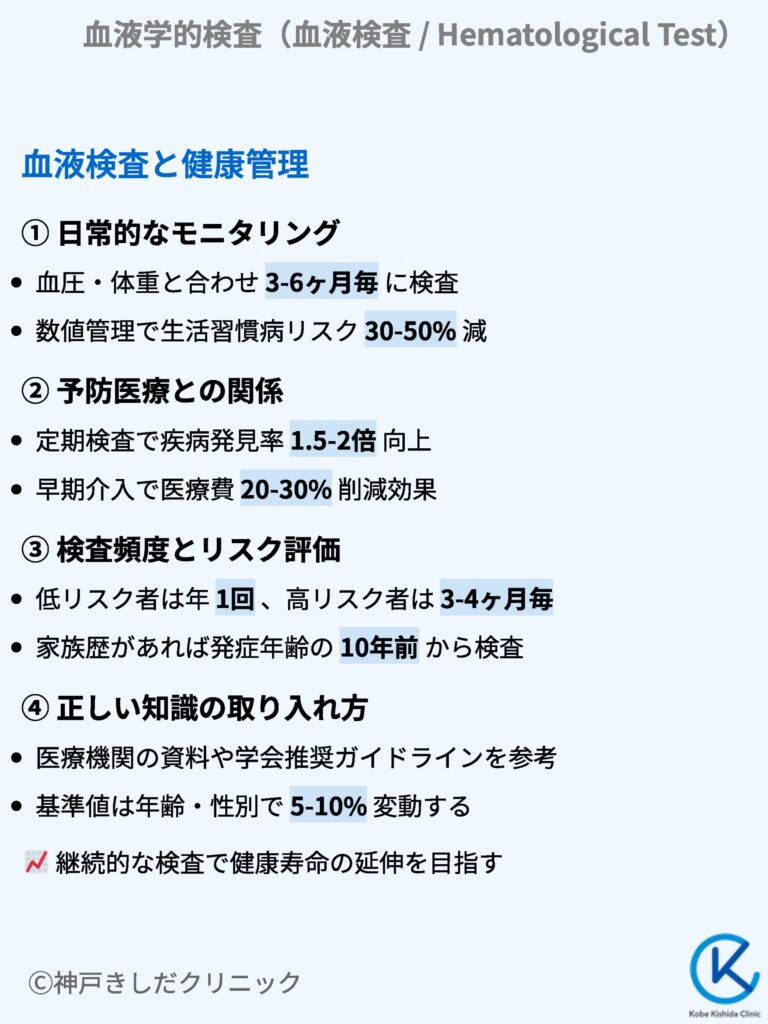

血液検査と健康管理

血液検査は単なる数値チェックにとどまらず、健康管理全般をサポートする重要な手段です。定期的な検査によって、自身の健康状態を的確に把握し、適切な時期に生活習慣の見直しや受診を考えられます。

日常的なモニタリング

身体の不調は、症状として顕在化する前に血液検査の数値として現れることがあります。定期的に血液検査を受けることで、普段の健康管理では気づきにくい潜在的な問題を早期にキャッチできます。

特に高血圧や高脂血症などは自覚症状が出にくいため、検査データを基準にしておくと変化が起こった際に迅速に対応できます。

【日常的なモニタリングと血液検査の関連】

| モニタリングの方法 | 期待できる効果 | 連動させる血液検査 |

|---|---|---|

| 毎日の血圧測定 | 高血圧の早期発見 | 腎機能、電解質チェックなど |

| ウェアラブル機器での歩数記録 | 運動不足や消費カロリーの把握 | 中性脂肪、HDLコレステロール等の変化を確認 |

| 体重や体脂肪率の記録 | 肥満や急激な体重変動を見逃さない | 血糖値、肝機能、脂質系の数値 |

| 食事内容の記録 | 摂取カロリーや栄養バランスを可視化 | HbA1cや脂質、総蛋白などの長期管理 |

| ストレス状況の可視化 | 自律神経バランスの乱れを把握しやすくする | ホルモン系(コルチゾールや甲状腺機能) |

予防医療との関係

血液検査は予防医療の重要な一部です。将来的に起こりうるリスクを早めに発見し、生活習慣の改善や早期治療につなげられます。健康診断や人間ドックの場で、幅広い血液検査を行うことが標準的な流れです。

自身の健康状態を総合的に把握するために、定期検査を行うとよいでしょう。

検査頻度とリスク評価

検査頻度は年齢や既往歴、家族歴などによって異なります。若い年代では1年に1回程度の健康診断で十分な場合が多いですが、中高年以降は半年に1回などもう少し短いスパンで受けるケースもあります。

特に治療中の疾患やリスクが明確な場合は、主治医の指示に従って検査頻度を決めると安心です。

【血液検査を受けるメリット】

- 病気の早期発見

- リスク要因の可視化

- 生活習慣へのモチベーションアップ

- 治療効果の検証

- 家族との健康データ比較

身体の状態を「見える化」できる血液検査は、定期的に行うことでその効果が高まります。

正しい知識の取り入れ方

血液検査で得られる数値を正しく理解するためには、信頼できる医療情報をもとに知識を蓄えることが重要です。自己判断で不安になりすぎる方もいれば、逆に数値を軽視しすぎる方もいます。

疑問点があるときは、医師や専門スタッフに相談したり、医療機関で配布される資料を活用したりすることが有用です。客観的なデータを得たうえで、生活や治療方針を考えていきましょう。

以上が血液学的検査(血液検査 / Hematological Test)の大まかな概要です。

血液検査は自覚症状だけでは把握しにくい体の変化をとらえる貴重な手段であり、定期的な健康管理の要となります。

普段から自身の身体をいたわり、気になる点がある場合には早めにお近くの医療機関を受診することが大切です。

以上