髄液検査は、脳や脊髄の周囲を循環する透明な液体である髄液を調べることで、神経系や中枢神経系の状態を多面的に把握するために行います。

頭痛や手足のしびれ、意識障害などの原因を解明したい場合に視野に入れることが多く、適切な診断や治療方針を探るうえで重要です。

脳や脊髄に関わる疾患はデリケートな問題を含むため、不安を感じる方もいるかもしれませんが、必要な情報をしっかり把握することで落ち着いて対処しやすくなります。

この文章では、髄液検査の基本的な概要や流れ、検査でわかる主な項目、結果の見方などを詳しくお伝えします。気になる症状がある方は、無理せず早めに医療機関に相談することを検討してください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

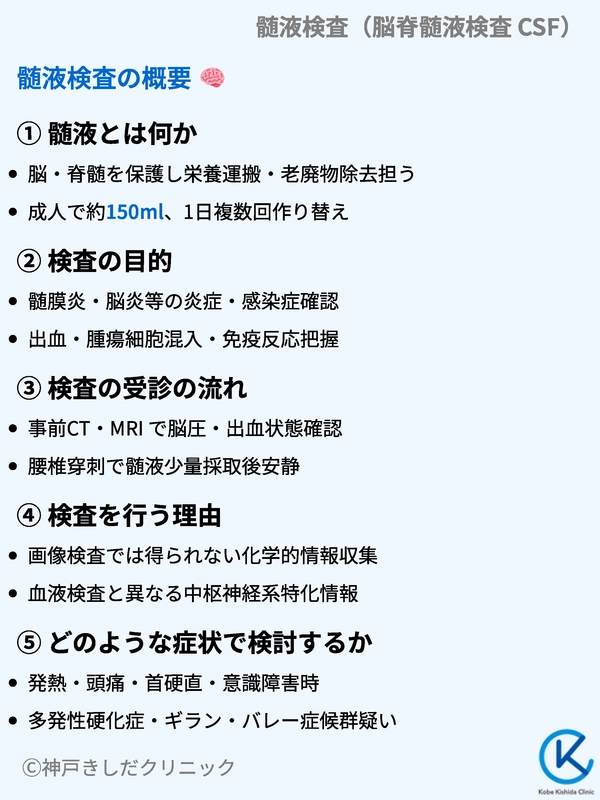

髄液検査の概要

頭痛、脳の機能障害、脊髄に起因する神経症状を含む様々な問題を調べるために用いる方法として、髄液検査があります。

中枢神経系の病気は放置すると回復に時間がかかるケースがあるため、早期に検査を行って原因を調べることが大切です。多くの医療機関が神経疾患の可能性を疑った段階で、必要に応じて実施を提案します。

安心して医療機関へ相談するためにも、まずは髄液検査の概要を理解してください。

髄液とは何か

髄液は脳や脊髄を物理的な衝撃から保護し、栄養の運搬や老廃物の除去にも関与する重要な液体です。脳の中にある脳室で産生され、脊髄を含むくも膜下腔を循環しながら少しずつ吸収されます。

体内を循環する血液と同様に、髄液も成分バランスが崩れると神経系のトラブルを引き起こす可能性があります。

主成分は水分ですが、タンパク質や電解質などが含まれ、変化が起きた場合に炎症や感染症、自己免疫疾患などを疑います。

量は成人でおよそ150mlとされ、1日に複数回作り替えられることで常に一定の状態に近づけています。

検査の目的

神経症状や意識障害、頭痛、首の硬直などがあり、脳や脊髄に何らかの異常が疑われるときに髄液検査を行うことがあります。この検査によって主に次のような目的を達成しようとします。

- 炎症(髄膜炎や脳炎など)の有無を確認する

- 出血や腫瘍細胞の混入を調べる

- 中枢神経系での免疫反応を把握する

- 特定の感染症(結核性髄膜炎など)を探る

- 神経変性疾患の補助的な診断指標とする

検査を実施する場合、医師が身体診察や画像検査などを総合的に評価しながら必要性を考慮します。

髄液から得られる情報は多岐にわたるため、頭痛やしびれの原因解明だけでなく、治療方針を考えるうえでも役立ちます。

検査の受診の流れ

外来や入院で行うタイミングは症状や全身状態によって異なりますが、一般的には検査前に血液検査や頭部画像検査(CTやMRI)が行われ、脳圧の状態や出血の有無を確認します。

その後、実際の髄液採取の段階へ移ります。患者さんは横向きに寝るか、前かがみに座った姿勢をとり、腰椎(腰の部分)から細い針を挿入して髄液を少量採取します。

医師は針の進む方向を慎重に調整しながら行い、負担を軽減するよう配慮します。

採取後は、針穴から少量の髄液が漏れて頭痛を引き起こす恐れがあるため、しばらくの安静を勧めることが多いです。

症状が落ち着いたら帰宅できますが、必要に応じて検査結果の説明や経過観察の相談を行うことになります。

検査を行う理由

脳や脊髄を対象とする疾患は、目で直接観察できるわけではなく、画像だけでは判断に迷うことがあります。

髄液検査では、血液検査では得られない脳や脊髄周囲に関する化学的・細胞学的情報を収集できるため、より的確に病態を把握しやすくなります。

髄液検査を実施するのは、画像検査だけでは説明がつかない神経症状や、慢性的な頭痛の原因が不明な場合、感染症や炎症が疑われるがはっきりとした根拠を得たい場合などです。

検査そのものに伴うリスクを十分説明したうえで、患者さんの状態や必要性を考慮しながら実施します。

どのような症状で検討するか

頭痛のほか、発熱を伴う首の硬直感、光がまぶしく感じる、手足の筋力低下や感覚異常、意識レベルの変動などがみられる場合に、髄膜炎や脳炎、脳梗塞などを疑うことがあります。

また、多発性硬化症やギラン・バレー症候群など、自己免疫機序が関与すると考えられる病気でも診断の手がかりとするために実施します。

急性か慢性かによって適したタイミングも変わるので、早期の段階で医師に相談するのが望ましいです。

次のまとめは、医療機関を受診した際に考慮する目安です。

| 症状や状況 | 髄液検査の検討 |

|---|---|

| 発熱・頭痛・首の強い硬直 | 細菌性またはウイルス性髄膜炎を疑い検査を考える |

| 原因不明の意識障害 | 脳炎・脳症の鑑別のため |

| 手足の感覚異常や筋力低下 | 脱髄性疾患や神経炎を想定してチェック |

| 脳MRIに異常があるが確定診断困難 | 髄液所見を追加して総合的に判断 |

髄液検査のメリットと注意点

髄液検査を受けることで、これまで不明だった神経症状の原因を突き止める手がかりを得られる利点があります。

一方で、腰椎穿刺による穿刺部位の違和感や採取後の頭痛、神経の刺激など、気にかかる点も存在します。必要性とリスクの両面をきちんと理解したうえで選択することが重要です。

どのような疾患が対象となるか

中枢神経系に起因する疾患は幅広いため、その一部を整理すると以下のようになります。

- 細菌性髄膜炎、ウイルス性髄膜炎、真菌性髄膜炎などの感染症

- 脳炎、脳症

- 多発性硬化症などの脱髄性疾患

- サブアラノイド出血(くも膜下出血)を疑う場合(CTで診断が難しいとき)

- 神経梅毒などの特殊な感染症

痛みやしびれ、意識障害の原因として、こうした疾患が考えられるケースも珍しくありません。

特に髄膜炎などは発症が急な場合もあり、早い段階で診断して適切な治療を始めないと合併症が進行してしまうことがあります。

髄液穿刺の基本的な方法

髄液検査では、腰椎を穿刺して髄液を少量吸引します。実際の手技は以下のような手順を踏みます。

- 患者さんの姿勢を決める(横向きに丸まる姿勢や座位で前にかがむ姿勢)

- 穿刺する部位を消毒し、局所麻酔を実施

- 専用の針を慎重に腰椎のクモ膜下腔に挿入

- 髄液の圧力を測りながら少量の髄液を採取

- 針を抜去して止血

穿刺時に神経を傷つける可能性は極めて低いものの、不安を抱える方も少なくありません。

穿刺部位の痛みや重だるさを訴える方もいるので、医療スタッフが事前に十分説明を行い、なるべく安心して受けられるように配慮します。

次のまとめは、髄液穿刺を行うにあたり配慮するポイントを簡単に整理しています。

| チェック項目 | ポイント |

|---|---|

| 局所麻酔の範囲 | 腰椎穿刺を快適にするために必要 |

| 穿刺する椎間のレベル | 通常は第3~4腰椎、または第4~5腰椎を選択 |

| 採取する髄液の量 | 数ml程度が多い |

| 終了後の対応 | 安静姿勢の取り方や異変があった場合の連絡先案内 |

髄液検査と他の検査の違い

血液検査や尿検査と比べて、髄液検査は中枢神経系に特化した情報を得ることを目的とします。

脳や脊髄の周囲に存在する液体を直接採取するため、感染症や自己免疫反応、腫瘍細胞の有無などを詳細に調べることが可能です。

MRIやCTは形態を目視確認するうえで大きな助けとなりますが、髄液検査は化学成分や細胞学的異常を見つけるうえで役立ちます。両者を組み合わせることで、症状の原因に迫りやすくなります。

ただし、腰椎穿刺という侵襲的な方法をとるため、血液検査のように誰もが気軽に受けられるわけではありません。医師と話し合ったうえで、どのタイミングで検査を行うかを決めることが大切です。

注意したい症状や副作用

髄液検査後に起こりやすい症状としては、穿刺部位の痛みや頭痛、めまいなどがあります。これは髄液圧の変化に伴うものが多く、適切な休養と水分補給によって改善するケースが大半です。

もし強い頭痛や発熱、嘔吐などが続くようであれば、合併症の可能性も否定できないため、担当医に連絡することをお勧めします。

髄液採取による神経へのダメージは滅多にありませんが、体質や持病によっては合併症が起こりやすくなる場合があります。血液凝固異常などの背景があるときは、検査前に必ず医療スタッフへ伝えると安心です。

検査後のモニタリング

髄液検査を受けた後、すぐに歩行や日常生活へ戻って問題ない場合もありますが、数時間の安静を促されることが一般的です。ベッドに横になって身体を休ませることで頭痛予防に役立ちます。

医師は採取した髄液を検査機関へ送り、細菌培養や各種成分の分析を行います。結果がわかるまで数日かかることがあり、通院日を設定して説明を受ける流れです。

次のまとめは、検査後のフォローアップとして意識するとよい点を列挙しています。

| 確認事項 | 内容 |

|---|---|

| 安静の時間 | 多くの場合2~3時間が目安 |

| 水分補給 | 頭痛やだるさを軽減する効果あり |

| 痛み止めの使用 | 必要に応じて医師と相談して活用 |

| 症状の観察 | 強い頭痛や麻痺が起きた場合はすぐに報告 |

- 水分摂取をこまめに行う

- 急に立ち上がらず、体をゆっくりと動かす

- 腰や背中に激痛が生じた場合は早めに相談する

- 日常生活への復帰は無理のない範囲で進める

髄液検査で測定する主な項目

髄液検査では、髄液そのものの外観や細胞の種類、化学成分の濃度などを総合的に評価します。中枢神経系特有の生理学的特徴を反映しているため、血液検査とは異なる着眼点があります。

検査結果をどのように解釈するかによって、診断および治療方針が大きく変わることもあります。

細胞数

髄液に含まれる細胞数の増加や減少は、病態を捉えるうえでの重要な指標です。細菌性髄膜炎などの場合は好中球が優位に増え、ウイルス性髄膜炎の場合はリンパ球が増えることが多いです。

正常な髄液では細胞数が極めて少なく、異常に多いときは炎症や感染などを疑います。細胞の種類を顕微鏡で確認することで、感染の原因や病態の種類をさらに詳しく探ります。

細胞数に加えて、異常な細胞の混在がないか、赤血球が混じっていないかも大切です。赤血球が認められると、出血の可能性や採取時の穿刺による混入を考えます。

細胞数の測定は早い段階で行い、その後さらに詳細な分析へ進みます。

蛋白濃度

脳や脊髄の炎症が進むと、血液中のタンパク質が髄液に移行しやすくなり、蛋白濃度が上昇しやすくなります。髄膜炎では一般的に髄液中の蛋白濃度が高くなり、ウイルス性と細菌性で上昇の仕方に差があります。

多発性硬化症などの自己免疫性疾患でも蛋白濃度が高まる場合があります。一方、重症ではないケースや病初期では変化が小さい場合もあるため、ほかの項目とあわせて総合的に判断します。

蛋白濃度が顕著に高い場合、病気がかなり進行していることを示唆することがあり、早急な診断と治療が重要になります。脳のバリア機能がどの程度壊れているかを推察できる点からも、蛋白濃度の評価は大切です。

糖濃度

脳や髄液は、基本的にブドウ糖をエネルギー源として利用します。

髄液中の糖濃度は、血液中のブドウ糖濃度のおよそ3分の2程度の値を示すのが一般的です。細菌性髄膜炎などでは、細菌が髄液中の糖分を消費するため、糖濃度が著しく低下することがあります。

ウイルス性髄膜炎の場合はそこまで低下しないか、軽度の低下にとどまることが多いです。

糖濃度の変化によって感染のタイプを推測できるほか、結核性髄膜炎など特定の病態を疑う材料にもなります。

糖濃度だけでなく、血糖との比率や蛋白濃度との組み合わせを見ながら医師が総合的に診断を進めます。

次のまとめは、髄液中の糖濃度と各疾患の関連性を簡単に並べたものです。

| 疾患の例 | 糖濃度の傾向 |

|---|---|

| 細菌性髄膜炎 | 明らかな低下が多い |

| ウイルス性髄膜炎 | 軽度低下または正常範囲 |

| 結核性髄膜炎 | 中程度から高度の低下 |

| 真菌性髄膜炎 | 軽度から中程度の低下 |

乳酸濃度

髄液中の乳酸は、細菌性髄膜炎を含む感染症を疑う際に補助的な指標として使うことがあります。

細菌が増殖する過程で発生する代謝産物として乳酸が増える場合があるため、乳酸濃度の上昇が認められると、ウイルス性よりも細菌性の可能性が高まることが多いです。

ただし、他の要因や病態でも乳酸値が変動することがあるため、単一の指標で結論を急ぐのではなく、蛋白や糖とのバランスを合わせて評価します。

髄液検査において乳酸濃度の測定は比較的新しい見方として位置づけられることが多いですが、確かな根拠をもたらす材料の1つと考えられます。

臨床では細胞数や蛋白濃度、糖濃度などとの総合的判断が鍵となります。

IgG index

多発性硬化症などの脱髄性疾患の診断で注目を集める指標の1つがIgG indexです。血中の免疫グロブリンG(IgG)と髄液中のIgGの比率を確認し、髄液内で免疫グロブリンが増加しているかどうかを調べます。

多発性硬化症では中枢神経系内で自己免疫的な反応が起きるため、血中のIgGとは別に髄液中のIgGが増加し、IgG indexが高くなる傾向がみられます。

IgG indexだけでなく、オリゴクローナルバンドと呼ばれる免疫グロブリンのバンドパターンの有無も大きな情報源となります。

中枢神経系の慢性炎症性疾患を疑うとき、こうした免疫学的検査を組み合わせることで診断の精度を高めやすくなります。

結果の見方と考え方

髄液検査の結果は、単一の数値のみで判断するのではなく、複数の項目や患者さんの症状、画像検査の結果などを組み合わせて総合的に解釈します。

髄液検査で異常が見つかっても、程度によっては緊急性が低い場合や、他の要因を考える必要がある場合もあるため、医師の説明をよく聞いて理解を深めることが大切です。

異常値とは

髄液検査で言う「異常値」には、細胞数の大幅な増加、蛋白濃度の顕著な上昇、糖濃度の極端な低下などが含まれます。

しかし、異常値の程度は病気の種類や進行度合いによって大きく変わるため、同じ値でも必ずしも同じ疾患を示すわけではありません。

異常の範囲や組み合わせを踏まえながら、どんな病態が考えられるかを医師が検討します。

仮に数値が軽度の異常であっても、長期にわたって症状が続く場合には注意が必要です。慢性的に炎症が持続している可能性もあるため、自覚症状と合わせてフォローアップを続けることが推奨されます。

疾患との関連性

髄膜炎など急性期の疾患では、細胞数や蛋白濃度の急激な変化がみられます。特に細菌性髄膜炎は細胞数が多く、好中球優位で蛋白が上昇し、糖は低下しやすい特徴があります。

ウイルス性髄膜炎はリンパ球優位で、糖の低下は穏やかな場合が多いです。

多発性硬化症や神経サルコイドーシスなどの慢性的な疾患では、長期的な蛋白濃度の微増やIgG indexの上昇、オリゴクローナルバンドの存在などがポイントとなります。

慢性疾患は急性期のような劇的な変化ではなくとも、時間をかけて髄液所見が変化し続ける傾向があります。

次のまとめは、主要疾患の髄液所見の特徴を簡単に列挙したものです。

| 疾患 | 主な特徴 |

|---|---|

| 細菌性髄膜炎 | 好中球優位の細胞数増加、糖の顕著な低下 |

| ウイルス性髄膜炎 | リンパ球優位、糖は軽度低下または正常 |

| 結核性髄膜炎 | リンパ球優位、糖の中程度から高度低下、蛋白上昇 |

| 多発性硬化症 | IgG index高値、オリゴクローナルバンド陽性 |

| 真菌性髄膜炎 | 慢性的な炎症像、糖低下、蛋白上昇 |

医師が判断するポイント

医師は髄液の外観(混濁や黄味がかっているか)、圧力、細胞数の内訳、蛋白と糖のバランス、免疫関連の指標などを統合して診断を下します。

特定のウイルスや細菌を分離・同定するための培養検査、PCR検査、抗体検査などを加える場合もあり、最終的な結論にたどり着くまでに数日かかることがあります。

結果が出るまでに症状が悪化している場合は、医師の判断で先行して治療を開始する場合もあります。とくに重篤な細菌感染の疑いがあるときは、早期の抗菌薬投与を選択することが多いです。

こうした迅速性と正確性のバランスを図るため、髄液検査の結果は他の検査や臨床所見とあわせて判断する流れが一般的です。

再検査が必要となる場合

髄液検査を行っても明確な結論に至らないときや、治療後の経過を確認する目的で再度の検査を提案するケースがあります。

特に難治性疾患や自己免疫性疾患では、一度の検査だけでは不十分な場合があるからです。再検査を行う期間は、症状や治療経過によって異なります。

検査時に異常が軽微だったとしても、時間の経過とともに異常値が明確化することがあります。症状の推移をみながら医師の指示に従い、必要に応じて追加の髄液検査を受けることを検討してください。

日常生活との関係

検査結果が出るまでの間も、必要以上に怖がらず、できる範囲で普段の生活を過ごす方が精神的負担を軽減しやすいです。

ただし、強い痛みや倦怠感などがあるときは仕事や家事を無理に続けず、十分な休息をとりながら過ごすことが望ましいでしょう。

検査結果を聞いても疑問が残る場合は、医師に再度質問して理解を深めることが重要です。自分の体調に関する知識を増やすと、今後の治療方針や生活上の注意点を整理しやすくなります。

髄液検査の実際

髄液検査は神経内科や脳神経外科などで行うのが一般的で、患者さんの体調や目的に応じて外来または入院で実施します。

腰椎穿刺が初めての方は不安を覚えるかもしれませんが、手技の安全面について医療スタッフが事前に確認し、痛みを軽減する工夫を行っています。

流れをしっかり把握しておくと、落ち着いた気持ちで検査に臨みやすくなります。

病院やクリニックでの流れ

医療機関での髄液検査の流れは、大まかに下記のようなステップで進みます。

- 問診・身体診察

- 血液検査や画像検査(必要に応じて)

- 髄液穿刺の説明と同意取得

- 検査当日の準備(局所麻酔など)

- 髄液採取

- 採取後の安静

- 経過観察

頭部CTやMRIを事前に撮影して脳の構造的異常がないか確認することが多いです。脳圧が過度に高い場合や脳腫瘍の疑いがあるときは、穿刺そのものが危険なケースもあるため、慎重な判断が必要です。

安全性を高める工夫

穿刺による痛みや神経損傷などを最小限に抑えるため、医療現場では局所麻酔の使用や細い穿刺針の採用などを行います。患者さんの負担を減らすため、穿刺位置を超音波装置で確認することも増えています。

安全性を考慮するうえでは、医師や看護師が適切に体位を指示し、患者さんが不自然な力を入れないようなサポートを行うことも重要です。

次のまとめは、腰椎穿刺時に行われる安心の工夫を並べたものです。

| 工夫 | 目的 |

|---|---|

| 局所麻酔 | 痛みを少なくする |

| 細い穿刺針の使用 | 神経への刺激や漏出リスクを抑える |

| 寝やすい姿勢の誘導 | 患者さんがリラックスしやすい環境を作る |

| 超音波ガイドの使用 | 正確な穿刺部位の把握 |

検査後に行うこと

髄液を採取した後は、数時間の安静を心がけることで穿刺部位からの髄液漏れや頭痛のリスクを軽減しやすくなります。なるべく横になった姿勢をとり、水分を適度に摂取しましょう。

水分が不足すると、体内の体液バランスが乱れ、頭痛やめまいが起きる可能性があります。違和感や痛みが続くときは遠慮なくスタッフへ伝えてください。

- ゆったりとした服装で過ごす

- 無理に動き回らず、しばらく落ち着いて横になる

- 水やスポーツドリンクなどを意識的にとる

- 痛みが強い場合は鎮痛薬の活用を検討

スタッフの役割

医師は検査の必要性や安全性を判断し、穿刺手技を担当します。

看護師やその他のスタッフは患者さんの体位を整えたり、心理的ケアを行ったり、検査後の経過観察を行うなど、さまざまな角度からサポートを行います。

集めた髄液を素早く分析する部署との連携も重要で、検査物を正確かつ安全に扱う体制が整っている医療機関であれば、よりスムーズに検査結果が得られるでしょう。

次のまとめは、医療スタッフの関わりについて概略をまとめたものです。

| 担当 | 役割例 |

|---|---|

| 医師 | 検査の説明、穿刺手技、結果の解釈 |

| 看護師 | 姿勢の保持サポート、麻酔の準備、術後の観察 |

| 臨床検査技師 | 採取した髄液の検査・分析 |

| 事務・受付 | 検査予約の調整、会計や書類対応 |

ご自身で気を付けるポイント

検査を受ける方自身も、体調や気になる症状を正直に医師や看護師へ伝えることが大切です。腰椎穿刺の際に大きく動くと検査が難しくなるので、スタッフが指示する姿勢を保ち、リラックスを心がけてください。

また、検査前に何か飲食制限が必要なのか、薬の服用をどうするかなども確認しておくと安心です。

腰椎穿刺後の頭痛や痛みが続く場合でも、安易に自己判断で薬を変更するのは控え、医師と相談しながら安全に対処してください。体調不良が悪化したときは、すぐに連絡できる手段を把握しておくと心強いです。

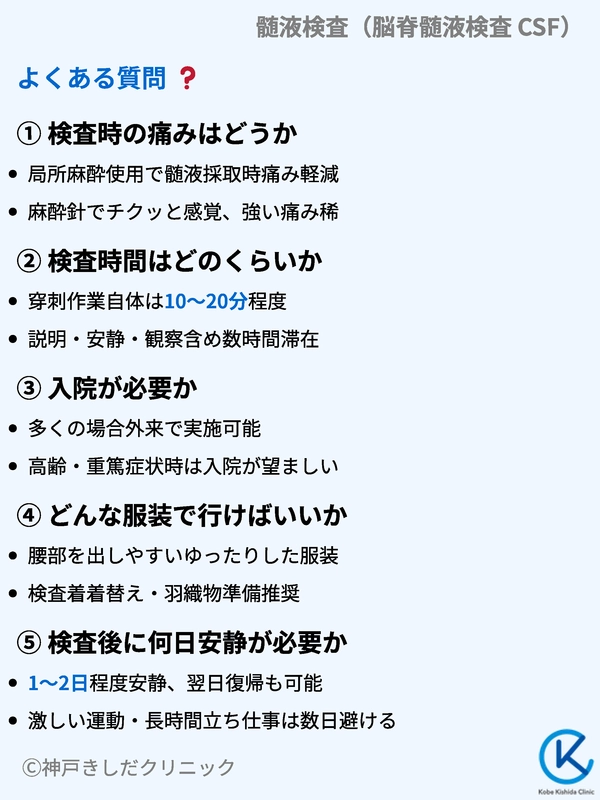

よくある質問

髄液検査は、体に針を刺して髄液を採取するという特別な手順があるため、不安や疑問を抱く方は少なくありません。

安心して検査を検討するためにも、多くの人が持つ代表的な疑問について確認しましょう。

- Q検査時の痛みはどうか

- A

腰椎穿刺では局所麻酔を使用するため、実際に髄液を採取するときの痛みは軽減しやすいです。麻酔の針を刺すときに一瞬チクッとした感覚があるかもしれませんが、ほとんどの方は強い痛みを訴えません。

ただし、個人差があるため不安が大きい場合は、事前に医師や看護師に相談してみてください。

採取後は腰や背中に違和感が残ることがありますが、数日で軽快する例が大半です。強い痛みや頭痛が続くときは無理せず連絡することをおすすめします。

- Q検査時間はどのくらいか

- A

実際の穿刺作業自体は10~20分程度で終わることが多いです。

ただし、初めて受ける方には検査説明に時間をかけたり、検査後の安静や経過観察を含めると、トータルで数時間ほど医療機関に滞在するケースがあります。

病院やクリニックのシステムによっても異なるため、あらかじめスケジュールに余裕を持って計画してください。

- Q入院が必要か

- A

多くの場合、髄液検査は外来でも受けられます。入院をするかどうかは、患者さんの全身状態や疑う疾患の種類、合併症の有無などによって異なります。

高齢の方や重篤な症状がみられる方は安全面を考慮して入院のほうが望ましいケースもあります。医師とよく話し合い、ご自身の状態に合った選択をすることが大切です。

- Qどんな服装で行けばいいか

- A

腰椎穿刺では腰の部分を出しやすい格好が望ましいです。楽に脱ぎ着できるウエスト周りのゆったりした服装を選ぶとスムーズに準備しやすいでしょう。

病院の検査着に着替えるところもありますが、寒さ対策として羽織物などを用意しておくと心地よく過ごしやすいです。

- Q検査後に何日安静が必要か

- A

検査後の安静は、長い場合でも1~2日程度を目安とすることが多いです。翌日には日常生活に復帰する方もたくさんいます。

ただし、頭痛が出やすい体質の方や採取量が多めだった場合は、数日間は激しい運動や長時間の立ち仕事を避けたほうがよいこともあります。痛みや体調の変化をみながら無理のない範囲で活動を再開してください。

以上