感染症の一種である猩紅熱(しょうこうねつ)は主にA群溶連菌によって引き起こされる深刻な感染症です。

主に子どもたちの間で流行し、高熱と特徴的な赤い発疹を伴う病気として知られています。

この疾患は特に小学生から中学生の年齢層に多く見られ、迅速な対応が求められる感染症の一つなのです。

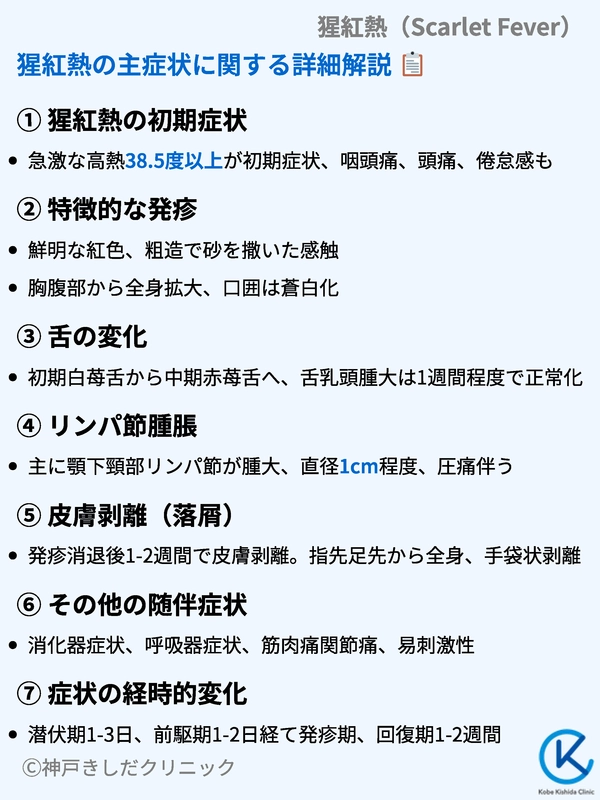

猩紅熱の主症状に関する詳細解説

猩紅熱は独特の症状パターンを示す感染症として知られています。本稿では猩紅熱の主要症状について詳細に解説します。

高熱や特徴的な発疹、咽頭痛などの典型的な症状を中心に、その出現時期や特徴、症状の推移などを綿密に説明していきます。

患者さんやそのご家族が猩紅熱の症状を正確に理解して早期発見につながる知識を得られるようにわかりやすく情報を整理しています。

猩紅熱の初期症状

猩紅熱の初期症状は一般的な風邪やインフルエンザと類似している部分がありますが、その進行の速さと症状の組み合わせに特徴があります。

多くのケースでは感染から1〜3日後に症状が顕在化し始めます。

初期段階では次のような症状が出現することが多いです。

- 急激な高熱(38.5度以上)

- 咽頭痛

- 頭痛

- 悪心や嘔吐

- 腹部不快感

- 全身倦怠感

これらの症状は猩紅熱に特有というわけではありませんが、その組み合わせと急激な発症が特徴的です。特に高熱と咽頭痛はほぼ全ての患者さんに観察される症状です。

高熱は多くの場合39度から40度に達し、解熱剤を使用しても下がりにくいことがあります。

この高熱は体内の免疫システムが病原体と戦っている証拠でもあります。

咽頭痛は単なる痛みだけでなく、咽頭後壁が赤く腫脹して嚥下困難を伴うことがあります。

この症状は溶連菌が咽頭粘膜に感染していることを示唆しています。

頭痛は高熱に随伴して起こることが多く、時に激しい疼痛を伴うこともあります。

全身倦怠感も体が感染と闘っているために生じる症状です。

これらの初期症状は通常2〜3日持続します。その後、猩紅熱に特徴的な発疹が出現し始めます。

特徴的な発疹

猩紅熱の最も顕著な症状は全身に広がる紅色の発疹です。この発疹は本疾患の名称の由来にもなっています。

発疹は通常、初期症状が現れてから1〜2日後に出現し始めます。

発疹の特徴は以下の通りです。

- 色調:鮮明な紅色

- 触感:粗造で、細かい砂を撒いたような感触

- 出現部位:胸部や腹部から始まり、全身に拡大

- 圧迫時の変化:押すと一時的に退色する(蒼白化)

この発疹は非常に特徴的で、猩紅熱の診断において重要な役割を果たします。

発疹は通常、胸部や腹部から始まって徐々に頸部、顔面、四肢へと拡大していきます。ただし口囲は発疹が現れず、逆に蒼白になることが多いです。

この特徴的な所見は「ホフマン徴候」と呼ばれ、猩紅熱の診断に有用です。

発疹は通常、出現後3〜4日間持続してその後徐々に消退していきます。

発疹の消退に伴い皮膚の剥離(落屑)が見られることがありますが、これは特に指先や足先、耳たぶなどで顕著です。

舌の変化

猩紅熱患者の舌にも特徴的な変化が現れます。この舌の変化は疾患の経過に伴って進行していきます。

初期段階では舌の表面が白い苔(舌苔)で覆われて舌乳頭(舌の表面にある小さな突起)が赤く腫れて突出します。この状態を「白苺舌」と呼びます。

数日後には白い舌苔が剥がれ落ちて舌全体が赤くなり、腫大した舌乳頭が目立つようになります。この状態を「赤苺舌」と呼びます。

赤苺舌は猩紅熱の特徴的な所見の一つとして知られています。

以下の表は、舌の変化の推移をまとめたものです。

| 段階 | 舌の状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初期 | 白苺舌 | 白い舌苔、赤い舌乳頭 |

| 中期 | 赤苺舌 | 赤い舌、腫大した舌乳頭 |

| 後期 | 正常化 | 徐々に通常の状態に戻る |

これらの舌の変化は通常、発症後1週間程度で正常化します。

リンパ節腫脹

猩紅熱患者さんでは頸部リンパ節の腫脹がしばしば観察されます。これは体の免疫系が感染と戦っている証拠です。

リンパ節腫脹の特徴は次の通りです。

- 部位:主に顎下リンパ節、頸部リンパ節

- 大きさ:通常、直径1cm程度まで腫大

- 触感:やや硬く、圧痛を伴うことがある

- 持続期間:通常、1〜2週間程度

リンパ節腫脹は他の感染症でも見られる症状ですが、猩紅熱の場合、特に頸部のリンパ節が顕著に腫れることが多いです。

皮膚剥離(落屑)

猩紅熱の特徴的な後期症状として皮膚剥離(落屑)があります。これは発疹が消退し始めてから1〜2週間後に現れることが多い症状です。

皮膚剥離の特徴は以下の通りです。

- 開始時期:発疹消退後1〜2週間

- 部位:指先、足先から始まり、全身に広がる

- 形態:細かい鱗屑状から、手のひらサイズの大きな剥離まで様々

- 持続期間:数日から2週間程度

皮膚剥離は特に手掌や足底で顕著に見られます。

時に手袋を脱ぐように皮膚が剥がれることがあり、これを「手袋状剥離」と呼びます。

下の表は皮膚剥離の進行をまとめたものです。

| 段階 | 剥離の状態 | 特徴 |

|---|---|---|

| 初期 | 細かい鱗屑 | 主に指先、足先 |

| 中期 | 大きな剥離 | 手掌、足底に拡大 |

| 後期 | 全身性剥離 | 体幹部にも及ぶ |

皮膚剥離は猩紅熱の回復期に見られる特徴的な症状ですが、必ずしも全ての患者に現れるわけではありません。

その他の随伴症状

猩紅熱患者さんでは上記の主要症状以外にも様々な随伴症状が現れることがあります。

これらの症状は個人差が大きく、全ての患者さんに現れるわけではありませんが、疾患の経過を理解する上で重要です。

- 消化器症状

- 悪心・嘔吐:特に小児で多く見られる

- 腹痛:軽度から中等度の腹痛が持続することがある

- 食欲不振:高熱や全身倦怠感に伴い食欲が低下する

- 呼吸器症状

- 咳嗽:乾いた咳が持続することがある

- 鼻閉:鼻粘膜の炎症により鼻づまりを訴えることがある

- 筋肉・関節症状

- 筋肉痛:全身の筋肉痛を訴えることがある

- 関節痛:特に大関節(膝、肘など)の痛みを訴えることがある

- 神経症状

- 易刺激性:特に小児で、普段より機嫌が悪くなることがある

- 倦怠感:全身の強い倦怠感が持続する

- 結膜炎:軽度の結膜の充血が見られることがある

これらの随伴症状は主症状と並行して現れることが多く、疾患の重症度や個人の体質によって出現の程度が異なります。

次の表は主な随伴症状とその特徴をまとめたものです。

| 症状カテゴリ | 主な症状 | 特徴 |

|---|---|---|

| 消化器症状 | 悪心・嘔吐、腹痛 | 小児に多い、軽度から中等度 |

| 呼吸器症状 | 咳嗽、鼻閉 | 乾いた咳、鼻粘膜の炎症 |

| 筋肉・関節症状 | 筋肉痛、関節痛 | 全身性、大関節に多い |

| 神経症状 | 易刺激性、倦怠感 | 小児で顕著、全身性 |

| 眼症状 | 結膜炎 | 軽度の充血 |

症状の経時的変化

猩紅熱の症状は時間の経過とともに変化していきます。

典型的な経過を理解することは疾患の進行状況を把握して適切な対応を取る上で重要です。

- 潜伏期(1〜3日)

- 明確な症状は現れない

- 体内で溶連菌が増殖している時期

- 前駆期(1〜2日)

- 突然の高熱、咽頭痛、頭痛などの症状が現れる

- 全身倦怠感や食欲不振が強くなる

- 発疹期(3〜5日)

- 特徴的な紅色の発疹が出現する

- 舌の変化(白苺舌から赤苺舌)が見られる

- リンパ節腫脹が顕著になる

- 回復期(1〜2週間)

- 発熱や発疹が徐々に消退する

- 皮膚剥離(落屑)が始まる

- 全身症状が改善して徐々に体調が回復する

- 後遺症期(数週間〜数か月)

- 多くの場合は特に問題なく回復する

- まれにリウマチ熱や腎炎などの合併症が現れることがある

この経時的変化はあくまで典型例であり、個人差があることに注意が必要です。

また、適切な医療介入によって症状の持続期間が短縮されたり、重症化を防いだりすることが可能です。

猩紅熱の症状は一見するとその他の感染症と類似している部分もありますが、その特徴的な症状の組み合わせと経過を理解することで早期発見・早期治療につながります。

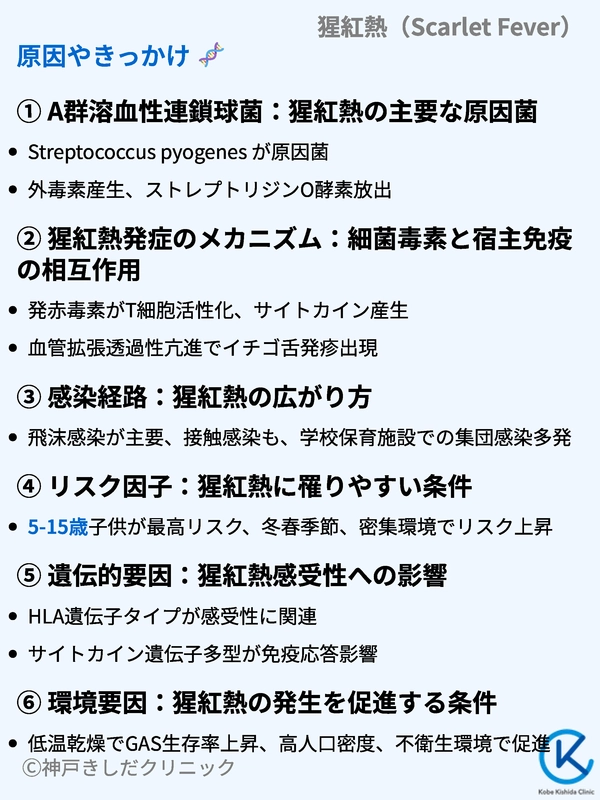

原因やきっかけ

猩紅熱はA群溶血性連鎖球菌(Group A Streptococcus、GAS)という細菌によって引き起こされる感染症です。

この病気の原因やきっかけには細菌の特性、宿主の免疫反応、環境要因など様々な要素が複雑に絡んでいます。

本稿では猩紅熱の発症メカニズムや感染経路、リスク因子などについて詳細に述べてこの感染症の原因を多角的に探ります。

A群溶血性連鎖球菌:猩紅熱の主要な原因菌

A群溶血性連鎖球菌は猩紅熱を引き起こす主要な原因菌です。

この細菌は人間の上気道や皮膚に常在していることが多く通常は無害ですが、特定の条件下で病原性を発揮します。

GASは様々な毒素や酵素を産生する能力を持ち、これらが宿主の免疫系を刺激して猩紅熱特有の症状を引き起こします。

以下はGASの特徴をまとめたものです。

| 特徴 | 説明 |

|---|---|

| 学名 | Streptococcus pyogenes |

| 形態 | グラム陽性球菌、連鎖状 |

| 主な感染部位 | 上気道、皮膚 |

| 産生物質 | 外毒素、酵素(ストレプトリジンOなど) |

| 病原性 | 咽頭炎、膿痂疹、猩紅熱など |

GASは非常に感染力が強く、咳やくしゃみによる飛沫感染や直接接触によって容易に広がります。

特に密集した環境や衛生状態の悪い場所では感染リスクが高まります。

また、GASは環境中で比較的長時間生存可能であり、汚染された物品を介した間接的な感染も起こります。

猩紅熱発症のメカニズム:細菌毒素と宿主免疫の相互作用

猩紅熱の発症にはGASが産生する毒素、特に発赤毒素(erythrogenic toxin)が重要な役割を果たします。

この毒素は宿主の免疫系を強く刺激して特徴的な発疹や高熱などの症状を引き起こします。

発赤毒素には複数の種類があり、それぞれが異なる免疫反応を誘導します。

発赤毒素の作用メカニズムは次のように進行します。

- GASが上気道や皮膚に定着する

- 発赤毒素が産生され、放出される

- 毒素が血流に乗って全身に拡散する

- T細胞が活性化され、炎症性サイトカインが産生される

- 皮膚や粘膜の血管が拡張し、透過性が亢進する

- 特徴的な発疹や「イチゴ舌」が出現する

この過程で宿主の免疫系が過剰に反応することで猩紅熱特有の症状が現れます。

また、個人の免疫状態によっても症状の程度や経過が異なることが確認されています。

感染経路:猩紅熱の広がり方

猩紅熱の感染経路は多様であり、主に以下のようなパターンがあります。

- 飛沫感染:感染者の咳やくしゃみによるもの

- 接触感染:感染者との直接的な接触

- 間接接触感染:汚染された物品を介した感染

- 食品媒介感染:汚染された食品の摂取によるもの

これらの感染経路の特徴と予防策を以下の表にまとめます。

| 感染経路 | 特徴 | 主な予防策 |

|---|---|---|

| 飛沫感染 | 咳・くしゃみの飛沫が目、鼻、口に入る | マスク着用、適切な距離の確保 |

| 接触感染 | 感染者の分泌物が直接皮膚や粘膜に付着 | 手洗い、手指消毒の徹底 |

| 間接接触感染 | 汚染された物品を介して感染 | 共用物品の消毒、清潔な環境維持 |

| 食品媒介感染 | 汚染された食品や調理器具を介して感染 | 食品の適切な取り扱い、調理器具の衛生管理 |

特に学校や保育施設などの集団生活の場では、これらの感染経路を介して急速に感染が広がることが多くなります。

そのため、これらの施設では特に厳重な衛生管理が必要です。

リスク因子:猩紅熱に罹りやすい条件

猩紅熱の発症リスクは個人の特性や環境要因によって大きく異なります。

主なリスク因子は次の通りです。

- 年齢:5〜15歳の子どもが最もリスクが高い

- 免疫状態:免疫機能が低下している人はより感染しやすい

- 生活環境:密集した環境や衛生状態の悪い場所では感染リスクが上昇する

- 季節性:冬から春にかけて発症が増加する傾向がある

- 既往歴:過去にGAS感染症に罹患した経験がある人はリスクが高い

これらのリスク因子は単独で作用するだけでなく、複数の因子が重なることでリスクが相乗的に高まります。

例えば免疫機能が低下している人が衛生状態の悪い密集した環境で生活している場合、感染リスクは非常に高くなります。

遺伝的要因:猩紅熱感受性への影響

近年の研究により、猩紅熱の感受性には遺伝的な要因も関与している可能性はありますが、明らかとまでは言いがたい程度です。

一部では、特定の遺伝子多型がGAS感染に対する感受性や免疫応答の強さに影響を与えているとの報告もあります。

遺伝的要因と猩紅熱の関連性について次のような点が示唆されています。

- HLA(ヒト白血球抗原)遺伝子の特定のタイプがGAS感染への感受性に関連している

- サイトカイン遺伝子の多型が発赤毒素に対する免疫応答の強さに影響を与える

- 特定の免疫関連遺伝子の変異が重症化リスクを高める

これらの遺伝的要因は個人の猩紅熱リスクを評価する上で重要な情報となります。

ただし遺伝的要因は環境要因と複雑に相互作用するため、単純に遺伝子型だけで感染リスクを判断することはできません。

環境要因:猩紅熱の発生を促進する条件

猩紅熱の発生には様々な環境要因が影響を与えます。

これらの要因はGASの生存や伝播を促進したり宿主の感染抵抗力を低下させたりすることで感染リスクを高めます。

主な環境要因とその影響を以下の表にまとめます。

| 環境要因 | 影響 |

|---|---|

| 気温・湿度 | 低温・乾燥環境でGASの生存率が上昇する。 |

| 人口密度 | 密集した環境で感染リスクが増加する。 |

| 衛生状態 | 不衛生な環境でGASの伝播が促進される。 |

| 大気汚染 | 呼吸器粘膜の防御機能を低下させる。 |

| ストレス | 免疫機能の低下を引き起こす。 |

これらの環境要因は個別に作用するだけでなく相互に影響し合うことで、より複雑な影響を及ぼします。

例えば寒冷な気候と高い人口密度が組み合わさることで感染リスクが相乗的に高まります。

環境要因の影響は地域や季節によっても大きく異なるため、猩紅熱の予防対策を立てる際にはこれらの要因を総合的に考慮する必要があります。

特に公衆衛生の観点からは環境衛生の改善や適切な換気、適度な湿度維持などの対策が重要です。

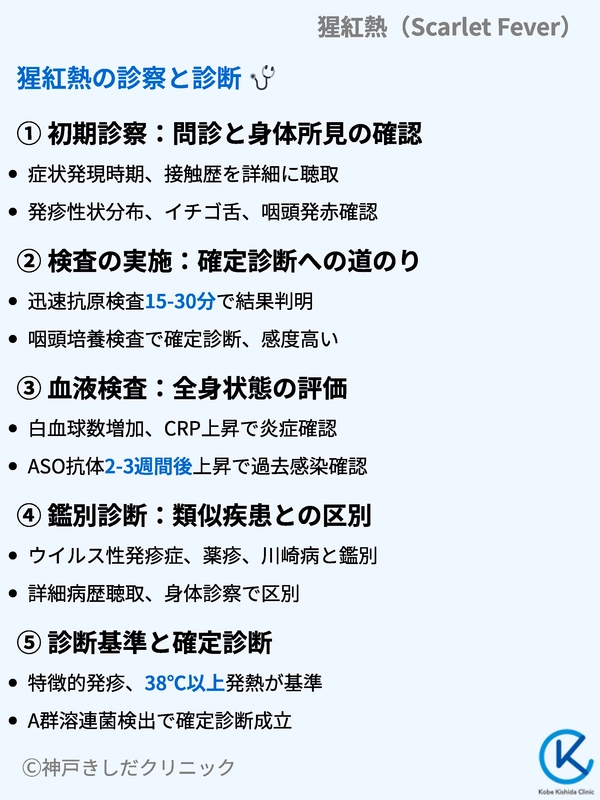

猩紅熱の診察と診断

猩紅熱の診察と診断は患者さんの症状、身体所見、検査結果を総合的に評価して行われます。

医師は問診や身体診察を通じて情報を収集し、必要に応じて細菌培養や迅速抗原検査などの検査を実施します。

正確な診断は適切な治療と感染拡大防止のために不可欠です。本稿では猩紅熱の診察過程と診断方法について詳細に解説します。

初期診察:問診と身体所見の確認

猩紅熱の診断プロセスは患者さんとの対話から始まります。

医師は症状の発現時期や経過、接触歴などについて詳細に聞き取りを行います。この問診は診断の重要な基礎となります。

患者さんの訴えを注意深く聞いた後、医師は身体診察を行います。

特に猩紅熱に特徴的な発疹や「イチゴ舌」と呼ばれる舌の状態を観察します。また、扁桃の腫れや発赤、頸部リンパ節の腫脹なども確認します。

身体診察では以下の点に特に注意を払います。

- 発疹の性状と分布

- 舌の状態(イチゴ舌の有無)

- 咽頭の発赤や腫脹

- 頸部リンパ節の腫脹

- 全身状態(発熱、倦怠感など)

これらの所見を総合的に評価することで猩紅熱の可能性を判断します。

検査の実施:確定診断への道のり

身体診察で猩紅熱が疑われる場合、医師は確定診断のための検査を行います。

主な検査方法には以下のようなものがあります。

- 迅速抗原検査

- 咽頭培養検査

- 血液検査

これらの検査について詳しく見ていきましょう。

迅速抗原検査

迅速抗原検査はA群溶血性連鎖球菌の抗原を直接検出する方法です。

咽頭拭い液を用いて行い、結果が15-30分程度で得られるため外来診療での使用に適しています。

| 利点 | 欠点 |

|---|---|

| 迅速な結果(15-30分) | 感度がやや低い(80-90%程度) |

| 簡便な手技 | 偽陰性の可能性がある |

| 外来での実施が可能 | 抗原量が少ない場合に検出困難 |

迅速抗原検査はその迅速性と簡便性から広く用いられていますが、感度が完全ではないため陰性結果の解釈には注意が必要です。

咽頭培養検査

咽頭培養検査はA群溶血性連鎖球菌を直接培養して検出する方法です。感度が高く確定診断の標準的な方法とされています。

咽頭培養の手順は以下の通りです。

- 滅菌綿棒で咽頭や扁桃を擦過

- 培地に塗抹

- 35-37℃で18-24時間培養

- コロニーの観察と同定

培養検査は感度が高いものの、結果が出るまでに時間がかかるという欠点があります。

そのため迅速な治療開始が必要な場合には迅速抗原検査と併用されることが多いです。

血液検査:全身状態の評価

血液検査は、猩紅熱の直接的な診断には用いられませんが、患者さんの全身状態を評価するために重要です。主に以下の項目が確認されます。

- 白血球数:通常増加

- 2. CRP:炎症反応の指標として上昇

- ASO(抗ストレプトリジンO抗体):過去の感染の有無を確認

これらの検査結果は感染の重症度や経過の評価に役立ちます。

| 検査項目 | 通常の変化 | 意義 |

|---|---|---|

| 白血球数 | 増加 | 細菌感染の存在を示唆 |

| CRP | 上昇 | 炎症の程度を反映 |

| ASO | 2-3週間後に上昇 | 過去の感染を示唆 |

血液検査結果の解釈には患者さんの臨床症状や他の検査結果と合わせて総合的に判断することが大切です。

鑑別診断:類似疾患との区別

猩紅熱の診断において類似した症状を呈する他の疾患との鑑別も重要です。

主な鑑別疾患には以下のようなものがあります。

- ウイルス性発疹症(麻疹、風疹など)

- 薬疹

- 川崎病

- トキシックショック症候群

これらの疾患との鑑別には詳細な病歴聴取と身体診察、そして適切な検査の組み合わせが必要です。

| 鑑別疾患 | 主な特徴 | 鑑別のポイント |

|---|---|---|

| ウイルス性発疹症 | カタル症状、特徴的な発疹 | 発疹の性状、ウイルス検査 |

| 薬疹 | 薬剤服用歴、全身性の発疹 | 詳細な薬歴、薬剤中止後の経過 |

| 川崎病 | 5日以上続く発熱、眼球結膜充血 | 診断基準の確認、心エコー |

| トキシックショック症候群 | 急激な発症、ショック症状 | 全身状態、血圧低下の有無 |

鑑別診断の過程では患者さんの年齢、既往歴、生活環境なども考慮に入れる必要があります。

診断基準と確定診断

猩紅熱の確定診断には臨床症状と検査結果を組み合わせた診断基準が用いられます。

一般的な診断基準は以下のようなものです。

- 特徴的な発疹の存在

- 発熱(38℃以上)

- 咽頭炎または扁桃炎の所見

- A群溶血性連鎖球菌の検出(迅速抗原検査または培養)

これらの基準を満たす場合に猩紅熱と診断されます。ただし非典型的な症例も存在するため、医師の総合的な判断が重要です。

診断の確実性を高めるために、以下のような段階的アプローチが取られることがあります。

- 臨床症状の評価

- 迅速抗原検査の実施

- 咽頭培養の実施(必要に応じて)

- 血液検査による全身状態の評価

- 経過観察と再評価

このようなアプローチによって診断の精度を高め、適切な治療につなげることができます。

猩紅熱の画像所見

猩紅熱における画像診断の特徴的な所見について各種画像モダリティの特性を活かした診断アプローチを解説します。

X線検査、CT検査、MRI検査などから得られる画像情報は病態の正確な把握と経過観察において中核的な役割を担います。

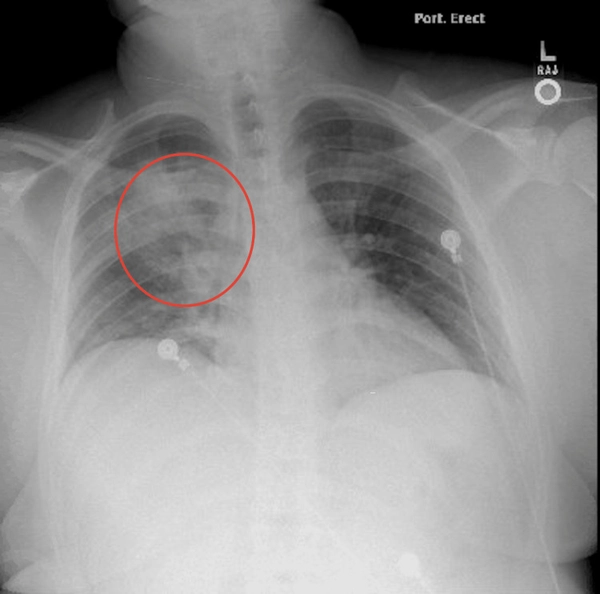

胸部X線検査で観察される特徴的な画像所見

胸部X線検査は初期評価における基本的な画像診断手法として広く活用されています。

単純X線撮影では肺野や縦隔の状態を包括的に評価することが可能です。

猩紅熱で肺炎合併は稀ですが、合併した際は下記が見られるとの報告があります。

両側性の間質性陰影は特に下肺野優位に出現する傾向があり、経時的な変化の追跡に有用な指標となります。

- 両側性間質性陰影(すりガラス状の陰影)の分布

- 肺門部リンパ節の著明な腫大所見

- 胸水貯留による肺野透過性の変化

- 気管支壁の肥厚と周囲の浸潤影

これらの所見は疾患の進行度や重症度を評価する上で貴重な情報を提供します。

| 胸部X線所見 | 特徴的な画像パターン | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| 間質性陰影 | びまん性、両側性 | 炎症の範囲評価 |

| リンパ節腫大 | 肺門部優位 | 免疫応答の指標 |

| 胸水 | 両側性、少量 | 炎症の波及程度 |

| 気管支壁 | 全般的な肥厚 | 気道病変の評価 |

所見:「A群溶連菌肺炎の症例。胸部X線写真にて、右肺に多発性の陰影を認める。」

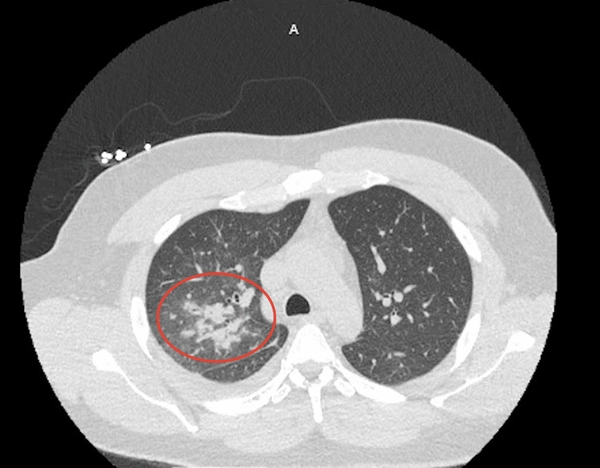

CT検査による微細構造の詳細評価

高解像度CT検査はX線検査では捉えにくい微細な病変や変化を明瞭に描出します。

特に肺実質や気道系の詳細な評価において優れた性能を発揮します。

造影CT検査では血管性病変や炎症性変化の評価が可能となり、病変の活動性を判断する重要な手がかりを得ることができます。

猩紅熱で肺炎は稀ですが、胸部CTを撮像する際は他の合併症などを鑑別するために撮像されます。

| 観察部位 | 画像所見の特徴 | 診断的価値 |

|---|---|---|

| 肺実質 | すりガラス影、小葉間隔壁肥厚 | 炎症の程度評価 |

| 気道系 | 気管支壁肥厚、気管支拡張 | 気道病変の把握 |

| リンパ節 | 多発性腫大、造影効果 | 免疫反応の評価 |

| 胸膜 | 胸水貯留、胸膜肥厚 | 合併症の確認 |

所見:「A群溶連菌肺炎の症例。胸部CTにて、右肺に多発性の結節性病変を認める。」

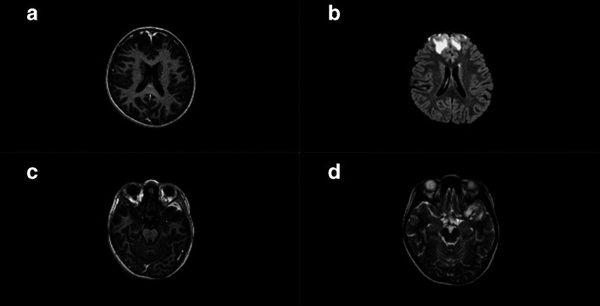

MRI検査による軟部組織の精密評価

MRI検査は軟部組織のコントラスト分解能に優れ、特に頭頸部領域の精密な評価に適しています。

T1強調画像では解剖学的構造の把握が容易となり、T2強調画像では浮腫性変化や炎症性変化の検出に優れています。

造影MRI検査では病変部の血流動態や組織の性状をより詳細に評価することが可能です。

- 扁桃腺における信号強度の変化と形態異常

- 頸部リンパ節の大きさと内部構造の評価

- 周囲軟部組織における浮腫性変化の範囲

- 造影パターンによる活動性評価

所見:A群溶連菌髄膜炎の症例。

(a) T1造影(ガドリニウム)画像にて、両側前頭葉に低信号域を認め、髄膜造影効果の増強を伴う。

(b) FLAIR画像にて、白質およびくも膜下腔に両側性の高信号(血管原性浮腫)を認める。

(c) T1造影画像にて、左中頭蓋窩に小さな脳膿瘍を伴う髄膜の造影効果増強を認める。

(d) T2画像にて、左側頭葉の病変浸潤を認める。

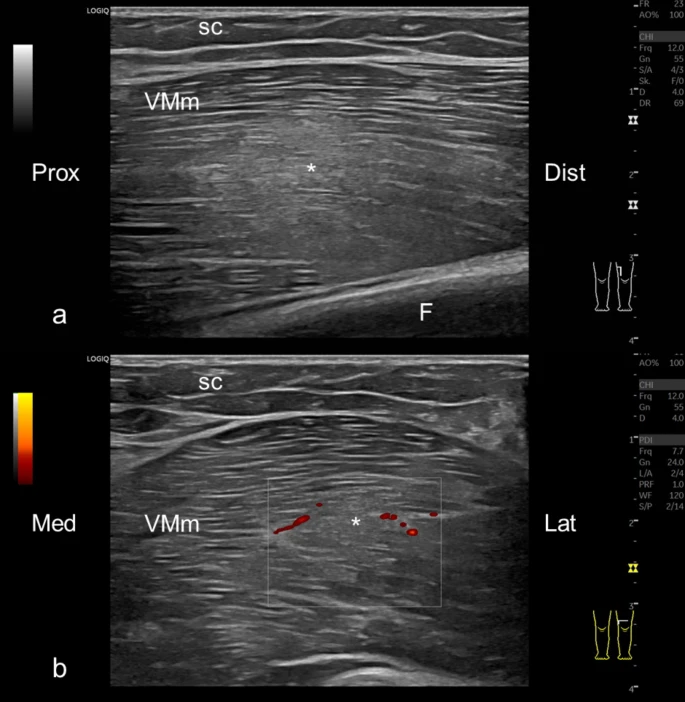

超音波検査による動的評価

超音波検査は非侵襲的かつリアルタイムでの観察が可能な画像診断モダリティです。

特に表在組織の評価において高い診断能を発揮します。

| 評価項目 | 超音波所見 | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| リンパ節 | 形状変化、内部エコー | 炎症の活動性 |

| 血流評価 | カラードプラ所見 | 血流動態把握 |

| 組織性状 | エラストグラフィ | 組織硬度評価 |

| 周囲組織 | 浮腫性変化 | 炎症の波及度 |

所見:「左大腿四頭筋内側広筋(VMm)の縦断像(a)および横断像(b)にて、筋肉内に限局性のエコー輝度上昇と筋構造の消失を認める。また、パワードプラーモードにおいて同部位(*で示す)に血流増加を認め、限局性筋炎を示唆する所見である。重要な解剖構造として、皮下組織(sc)、大腿骨(F)、近位(Prox)、遠位(Dist)、外側(Lat)、内側(Med)を示している。」

画像診断における経時的変化の系統的評価

画像所見の経時的変化を追跡することは病態の進行度や治療効果の判定において極めて重要です。

特に以下の点に注目して評価を実施します。

- 炎症性変化の範囲と程度の時間的推移

- リンパ節サイズの変動パターン

- 軟部組織における浮腫性変化の消長

- 胸水量の増減傾向

画像診断は臨床症状や各種検査所見と組み合わせて総合的に評価することで、より正確な病態把握が実現します。

治療方法と回復までのプロセス

猩紅熱の治療は主に抗菌薬を用いたアプローチが中心となります。治療の目的は感染を抑えて症状を軽減し、合併症を予防することです。

本稿では猩紅熱の治療方法、使用される薬剤、回復までの期間について詳しく説明します。

治療の流れを理解することで患者さんの不安を軽減することができます。

抗菌薬治療の基本方針

猩紅熱の治療において抗菌薬は非常に重要な役割を果たします。

医師は患者さんの年齢、体重、アレルギー歴などを考慮して最適な抗菌薬を選択します。

抗菌薬の選択肢には以下のようなものがあります。

| 抗菌薬の種類 | 投与期間 |

|---|---|

| ペニシリン系 | 10日間 |

| セファロスポリン系 | 7-10日間 |

| マクロライド系 | 5-7日間 |

| クリンダマイシン | 7-10日間 |

抗菌薬は感染症の原因となる細菌を効果的に排除するために使用されます。

治療を開始した後に症状が改善しても、医師の指示に従って投与期間を完了することが必要です。

対症療法による症状緩和

抗菌薬治療と並行して患者さんの体調や症状に応じた対症療法を行います。これにより患者さんの快適さを向上させることができます。

- 解熱鎮痛薬を用いて体温を管理する

- 十分な水分補給を行い、脱水を防ぐ

- 栄養バランスの取れた食事を摂取する

- 適度な休息を確保し、体力を回復させる

| 対症療法 | 目的 | 実施期間 |

|---|---|---|

| 解熱剤投与 | 発熱管理 | 必要時 |

| 水分補給 | 脱水予防 | 継続的 |

| 安静保持 | 体力回復 | 症状改善まで |

これらの対症療法は患者さんの全体的な健康状態を改善して治療の効果を高めるために重要です。

治療経過と回復のタイムライン

猩紅熱の治療経過は一般的に以下のような段階を経て進行します。

| 治療段階 | 期間 | 主な観察項目 |

|---|---|---|

| 初期治療 | 3-5日 | 発熱・発疹 |

| 症状改善期 | 5-7日 | 全身状態 |

| 回復期 | 7-14日 | 日常生活復帰 |

初期治療では抗菌薬の効果が現れ始め、発熱や発疹の改善が見られます。

症状改善期には全身状態が安定し、回復に向かいます。

最終的に回復期には日常生活に戻ることが可能となります。

合併症への対応と予防的措置

猩紅熱の治療においては合併症の予防も重要な要素です。

医師は定期的な経過観察を行って必要に応じて追加の治療を検討します。

- 心臓の状態をモニタリング

- 腎機能を定期的に評価

- 関節症状の観察

- 皮膚状態を確認

合併症が発生した場合には迅速に対応することが求められます。これにより患者さんの健康を守ることができます。

生活上の注意点と経過観察

治療期間中は次の点に注意を払いながら日常生活を送ることが必要です。

| 生活面 | 注意事項 | 実施期間 |

|---|---|---|

| 活動制限 | 過度な運動を控える | 症状改善まで |

| 食事管理 | バランスの良い食事 | 継続的 |

| 睡眠 | 十分な休息確保 | 回復期まで |

医師による定期的な診察を受けることで治療効果の確認と必要な調整を行います。

多くの場合は適切な治療と経過観察により、2週間程度で日常生活への復帰が可能となります。

治療に伴う副作用について

猩紅熱の治療で使用される薬剤には様々な副作用が伴います。

本稿では治療過程で生じる可能性のある副作用とその対処法について詳しく説明します。

医療機関での治療をより安心して受けられるよう、副作用に関する正しい知識を身につけましょう。

抗菌薬による一般的な副作用

抗菌薬治療は猩紅熱の根本的な治療法ですが、体質や投与量によって異なる副作用が出現します。

医師は患者さんの状態を見ながら最適な薬剤を選択します。

| 抗菌薬の種類 | 一般的な副作用 | 発現頻度 |

|---|---|---|

| ペニシリン系 | 発疹、下痢 | 5-10% |

| セファロスポリン系 | アレルギー反応、胃腸障害 | 3-8% |

| マクロライド系 | 吐き気、腹痛 | 4-7% |

| クリンダマイシン | 下痢、偽膜性大腸炎 | 2-5% |

副作用の多くは一時的なものですが、重症化を防ぐため早期発見と適切な対応が必要です。

特に高齢者や基礎疾患がある方は注意深い観察が求められます。

アレルギー反応のリスクと対策

薬剤アレルギーは生命に関わる重大な副作用となる場合があります。

特にペニシリン系抗菌薬では次のような症状に注意が必要です。

- 皮膚の発疹や蕁麻疹

- 呼吸困難や喘鳴

- 顔面や喉の腫れ

- 血圧低下やめまい

- 意識障害

| アレルギー症状 | 緊急度 | 対応方法 |

|---|---|---|

| 軽度の発疹 | 中程度 | 医師に報告 |

| 呼吸困難 | 高度 | 即時受診 |

| ショック症状 | 最重度 | 救急搬送 |

消化器系への影響と対策

抗菌薬による消化器系の副作用は最も一般的です。

腸内細菌叢のバランスが崩れることで様々な症状が現れます。

| 症状 | 対処法 | 予防策 |

|---|---|---|

| 悪心・嘔吐 | 食後服用 | 制酸剤併用 |

| 下痢 | 整腸剤使用 | 発酵食品摂取 |

| 腹痛 | 温罨法 | 食事管理 |

これらの症状に対しては次のような対策が有効です。

- 食事時間に合わせた服薬スケジュール

- 十分な水分摂取

- プロバイオティクスの活用

- 消化に優しい食事の選択

長期的な副作用と経過観察

抗菌薬の長期使用による副作用には特別な注意が必要です。定期的な検査と経過観察によって早期発見と対応が可能となります。

- 肝機能への影響

- 腎機能の変化

- 血液検査値の異常

- 免疫機能への影響

これらの副作用は投与期間や投与量に応じて発現リスクが変化します。

医師との密接な連携によって適切なモニタリングを行うことが重要です。

特殊な状況における注意点

妊婦や授乳中の方、高齢者、腎機能障害のある方などは副作用のリスクが高まります。

これらの方々には特別な配慮が必要です。

| 患者群 | 特別な注意点 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 妊婦 | 胎児への影響 | 安全性の高い薬剤選択 |

| 高齢者 | 腎機能低下 | 投与量の調整 |

| 腎障害患者 | 薬物排泄遅延 | 投与間隔の延長 |

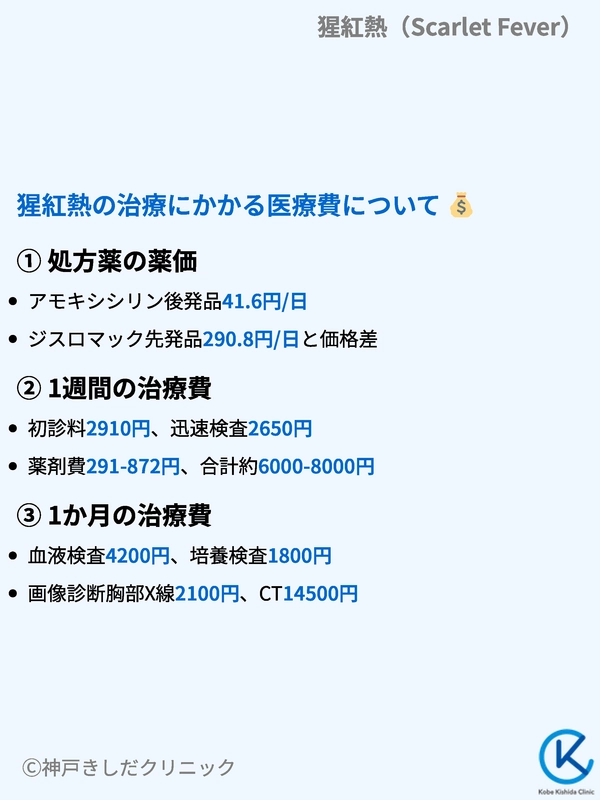

猩紅熱の治療にかかる医療費について

猩紅熱の治療費は処方される薬剤や入院の必要性によって大きく変動します。

本稿では外来診療を中心に一般的な治療費の目安を説明します。

医療費の内訳を理解することで経済的な準備を整えることができます。

処方薬の薬価

抗菌薬を中心とした処方薬の費用は薬剤の種類により異なります。

一般的に使用される薬剤は下記の通りです。

| 薬剤(代表規格) | 先発/後発 | 薬価(2025-04 改定) | 一日当たりの薬価 (円) | 備考(標準投与例) |

|---|---|---|---|---|

| アモキシシリン 250 mg カプセル | 後発 | 10.4 円/Cap | 41.6 円 | 250 mg×4 Cap=1 g/日×10日間 |

| アモキシシリン 250 mg カプセル(サワシリン) | 先発 | 15.3 円/Cap | 61.2 円 | 同上 |

| アジスロマイシン 250 mg 錠 | 後発 | 60.7 円/錠 | 121.4 円 | 250 mg×2 錠=500 mg/日×3日間 |

| ジスロマック 250 mg 錠 | 先発 | 145.4 円/錠 | 290.8 円 | 同上 |

1週間の治療費

外来診療を想定した場合の1週間の医療費内訳です。

| 項目 | 概算費用 |

|---|---|

| 初診料 | 2,910円 |

| 再診料 | 750円/回 |

| 処方箋料 | 320~600円 |

一般的に行われる検査代は下記の通りです。

| 検査 | 実施料 | 判断料 | 合計点数 |

|---|---|---|---|

| A 群β溶連菌迅速抗原定性 | 1,210円 | 免疫学的検査判断料 1,440円 | 2,650円 |

| 咽頭培養・菌同定(口腔/気道検体) | 1,800円 | ― | 1,800円 |

そして、1週間の約味費は下記の通りとなります。

| 薬剤 | 7 日間で実際にかかる薬剤費 | 計算式 |

|---|---|---|

| アモキシシリン 250 mg(後発) | 約 291 円 | 41.6 円 × 7 日 |

| サワシリン(先発) | 約 428 円 | 61.2 円 × 7 日 |

| アジスロマイシン 250 mg (後発) | 約 364 円 | 121.4 円 × 3 日コース |

| ジスロマック 250 mg (先発) | 約 872 円 | 290.8 円 × 3 日コース |

1か月の治療費

重症度や合併症の有無により、以下の追加費用が発生します。

- 血液検査:4,200円/回(血液一般+生化学5-7項目の場合)

- 培養検査:1,800円~3,420円

- 画像診断:2,100円~5,620円(胸部X線検査)、14,500円~21,000円(胸部CT検査)

以上