感染症の一種であるサポウイルスとは、主に急性胃腸炎を引き起こすウイルスの一つです。このウイルスは、カリシウイルス科に属し、非常に小さな粒子で構成されています。

サポウイルスは、主に冬季に流行する傾向がありますが、年間を通じて感染が見られることもあります。感染経路は主に経口感染で、汚染された食品や水、あるいは感染者との接触によって広がります。

症状としては、嘔吐や下痢、腹痛、発熱などが一般的です。多くの場合、これらの症状は数日で自然に回復しますが、乳幼児や高齢者では重症化する可能性があるため注意が必要です。

サポウイルス感染症の主症状:知っておくべき重要な兆候

サポウイルス感染症は、主に消化器系を標的とする感染症です。

サポウイルス感染症の主要症状

サポウイルス感染症の主な症状は、消化器系に集中して現れます。最も典型的な症状は、急性の胃腸炎です。

この症状は突如として始まり、通常数日間持続し、具体的には、以下のような症状が観察されます。

- 下痢(水様性または軟便)

- 嘔吐

- 腹痛や腹部不快感

- 吐き気

- 発熱(軽度から中程度)

これらの症状は、ウイルスが消化管内で増殖し、炎症を引き起こすことで発現します。症状の強さは個人差が大きく、軽度から重度まで幅広く分布します。

多くのケースでは、これらの症状は3〜7日程度で自然に軽快しますが、個人の体質や免疫力によっては、より長期化することもあります。

症状の発現と経過

サポウイルスに感染してから症状が出現するまでの潜伏期間は、一般的に24〜48時間です。

しかし、個体差があり、12時間から72時間の範囲で変動することがあります。症状の発現と経過は、以下のような特徴を示します。

| 症状の段階 | 特徴 |

|---|---|

| 初期 | 突然の吐き気、嘔吐、腹痛 |

| 中期 | 下痢(頻繁で水様性)、発熱 |

| 後期 | 症状の緩和、徐々に回復 |

初期段階では、突如として吐き気や嘔吐、腹痛が現れることが多いです。

これらの症状は急激に始まり、患者を戸惑わせることがあります。中期に入ると、下痢が主要な症状となり、頻繁に水様性の便が見られます。

また、軽度から中程度の発熱を伴うこともあります。後期には、症状が徐々に和らぎ、回復に向かいます。

年齢層による症状の違い

サポウイルス感染症の症状は、年齢層によって異なる特徴を呈することがあります。特に、乳幼児や高齢者では、成人とは異なる症状の現れ方や重症度が観察されることがあります。

- 乳幼児:嘔吐が顕著、脱水のリスクが高い

- 成人:下痢が主症状、腹痛や吐き気を伴う

- 高齢者:症状が長引く傾向、合併症のリスクが高い

乳幼児の場合、嘔吐が特に目立ち、頻繁に見られます。これにより、脱水のリスクが高まるため、注意が必要です。

成人では、下痢が主な症状となることが多く、腹痛や吐き気を伴います。高齢者の場合、症状が長期化する傾向があり、他の健康問題と合併するリスクが高くなります。

重症化のサイン

サポウイルス感染症は通常、自然経過で回復する軽症の疾患ですが、一部の患者では重症化することがあります。

重症化のサインを早期に認識することは、適切な医療介入を受ける上で極めて重要です。以下の症状が見られる場合は、医療機関への受診を検討する必要があります。

| 重症化のサイン | 説明 |

|---|---|

| 持続的な高熱 | 38.5℃以上の発熱が3日以上続く |

| 重度の脱水 | 尿量の減少、極度の口渇、皮膚の弾力低下 |

| 血便 | 便に血液が混じる |

| 激しい腹痛 | 持続的または増強する腹痛 |

| 意識の変化 | 異常な眠気、混乱、反応の鈍さ |

これらの症状が現れた場合、特に乳幼児や高齢者、慢性疾患を持つ患者では、速やかに医療機関を受診することが推奨されます。

医療専門家による適切な評価と管理が必要となる可能性が高いためです。

非典型的な症状

サポウイルス感染症の主な症状は消化器系に現れますが、稀に非典型的な症状が観察されることもあります。

これらの症状は、ウイルスの影響が消化器系以外にも波及する場合や、個人の免疫反応の違いによって生じる可能性があります。非典型的な症状には以下のようなものがあります。

- 頭痛

- 筋肉痛

- 倦怠感

- 軽度の呼吸器症状(咳、鼻水)

- 皮膚の発疹(稀)

これらの症状は、サポウイルス感染症の診断を複雑にする可能性があります。特に、他のウイルス性疾患との鑑別が必要になることがあります。

非典型的な症状が現れた場合、医療専門家による詳細な評価が求められる場合があります。

症状の持続期間と回復過程

サポウイルス感染症の症状の持続期間は、個人によって異なりますが、一般的には以下のような経過をたどります:

| 段階 | 期間 | 特徴 |

|---|---|---|

| 急性期 | 1-3日 | 症状が最も強い時期 |

| 回復期 | 3-7日 | 症状が徐々に改善 |

| 完全回復 | 1-2週間 | 通常の健康状態に戻る |

急性期では、嘔吐や下痢などの症状が最も激しく現れます。この期間は通常1〜3日続きます。その後、回復期に入り、症状は徐々に軽減していきます。多くの場合、発症から1週間程度で日常生活に支障のない程度まで回復します。しかし、完全に通常の健康状態に戻るまでには、1〜2週間かかることもあります。

回復過程では、以下の点に注意が必要です:

- 徐々に食事を再開し、消化の良い食品から始める

- 十分な水分補給を継続する

- 無理をせず、適度な休息をとる

- 症状が長引く場合や悪化する場合は医療機関に相談する

回復期間中は、体力の回復に時間がかかることがあります。特に高齢者や基礎疾患のある方は、完全な回復までに時間を要することがあるため、慎重な経過観察が求められます。

原因

サポウイルスの特徴と分類

サポウイルスは、カリシウイルス科に属する小型のRNAウイルスです。このウイルスは、ノロウイルスと同じ科に属していますが、遺伝子構造や感染のメカニズムに違いがあります。

サポウイルスには複数の遺伝子型が存在し、これらの違いが感染力や症状の違いに影響を与える可能性があります。

サポウイルスの主な特徴は以下の通りです。

- 直径約30-40ナノメートルの小型ウイルス

- 一本鎖のRNAゲノムを持つ

- エンベロープ(外膜)を持たない

- 比較的環境抵抗性が高い

サポウイルスの分類は以下の表のようになっています。

| 分類レベル | 名称 |

|---|---|

| 科 | カリシウイルス科 |

| 属 | サポウイルス属 |

| 種 | サポウイルス |

これらの特徴により、サポウイルスは消毒剤や環境条件に対して比較的強い抵抗性を示します。そのため、感染経路の遮断や適切な消毒が感染予防において重要となります。

サポウイルスの主な感染源

サポウイルスの主な感染源は、感染者の糞便や嘔吐物です。これらに含まれるウイルスが、直接的または間接的に他の人に伝播することで感染が広がります。

感染源となり得る主な要素には以下のようなものがあります。

- 感染者の糞便

- 感染者の嘔吐物

- 汚染された食品や水

- 汚染された環境表面

特に注意が必要なのは、感染者が症状を示していない場合でも、ウイルスを排出し続ける可能性があることです。これにより、知らず知らずのうちに感染を広げてしまう危険性があります。

感染源の特徴を以下の表にまとめます。

| 感染源 | 特徴 |

|---|---|

| 糞便 | ウイルス濃度が高く、主要な感染源 |

| 嘔吐物 | 飛沫感染のリスクがある |

| 汚染食品 | 不適切な調理や取り扱いで汚染 |

| 汚染水 | 下水処理の不備などで発生 |

これらの感染源から、様々な経路を通じてウイルスが伝播します。例えば、汚染された食品を介した経口感染や、汚染された環境表面を介した接触感染などが挙げられます。

サポウイルスの主な感染経路

サポウイルスの感染経路は多岐にわたりますが、主に以下の経路が知られています。

- 糞口感染:感染者の糞便に含まれるウイルスが口に入ることで感染

- 経口感染:汚染された食品や水を摂取することで感染

- 接触感染:汚染された環境表面に触れた後、口や鼻、目を触ることで感染

- 飛沫感染:感染者の嘔吐物が飛散し、それを吸入することで感染

これらの感染経路は、日常生活の様々な場面で発生する可能性があります。特に、公共の場所や人が密集する環境では、感染リスクが高まります。

感染経路ごとの特徴と注意点を以下にまとめます。

- 糞口感染:トイレ使用後の手洗いが重要

- 経口感染:食品の適切な調理と保管が必要

- 接触感染:頻繁な手洗いと環境消毒が効果的

- 飛沫感染:嘔吐物の適切な処理と換気が重要

これらの感染経路を理解し、適切な予防措置を講じることが、サポウイルス感染症の拡大防止に不可欠です。

感染リスクを高める要因

サポウイルス感染症のリスクは、様々な要因によって高まる可能性があります。これらの要因を理解することで、より効果的な予防策を講じることができます。

主なリスク要因には以下のようなものがあります。

- 環境要因:

- 密集した環境(保育園、学校、介護施設など)

- 不適切な衛生管理

- 汚染された水源

- 個人的要因:

- 免疫機能の低下

- 基礎疾患の存在

- 不適切な手洗い習慣

- 季節的要因:

- 冬季(ウイルスの生存に適した環境)

これらの要因が重なることで、感染リスクが相乗的に高まる可能性があります。特に、冬季の密集した環境では、サポウイルス感染症の集団発生リスクが高くなります。

リスク要因と関連する感染予防策を以下の表にまとめます。

| リスク要因 | 関連する予防策 |

|---|---|

| 密集環境 | 適切な換気、人との距離確保 |

| 衛生管理 | 定期的な消毒、手洗い設備の整備 |

| 免疫機能低下 | バランスの良い食事、十分な睡眠 |

| 季節性 | 冬季の特別な注意、加湿器の使用 |

これらのリスク要因を認識し、適切な対策を講じることで、サポウイルス感染症のリスクを低減することができます。

ウイルスの環境中での生存

サポウイルスは、環境中で比較的長期間生存することができます。この特性が、感染拡大の一因となっています。

ウイルスの生存期間は、環境条件によって大きく異なりますが、一般的に以下のような傾向があります。

- 室温の硬い表面:数日から数週間

- 水中:数週間以上

- 低温環境:さらに長期間

ウイルスの生存に影響を与える主な要因には、温度、湿度、pH、有機物の存在などがあります。例えば、低温・高湿度の環境では、ウイルスの生存期間が延長される傾向があります。

環境別のウイルス生存期間の概要を以下の表に示します。

| 環境 | 推定生存期間 |

|---|---|

| 室温の硬い表面 | 1-4週間 |

| 水道水 | 2-3ヶ月 |

| 冷蔵庫内 | 1-2ヶ月 |

| 凍結状態 | 数ヶ月以上 |

これらの生存期間は、あくまで目安であり、実際の環境条件によって大きく変動する可能性があります。重要なのは、ウイルスが環境中で長期間生存可能であることを認識し、適切な消毒や衛生管理を継続的に行うことです。

サポウイルスの環境中での生存能力が高いことは、感染予防において重要な意味を持ちます。

特に、公共の場所や家庭内での定期的な消毒や、手洗いの徹底が不可欠となります。また、食品の取り扱いにおいても、十分な加熱や適切な保存方法を心がけることが大切です。

サポウイルス感染症の診察と診断:正確な判断のための重要ポイント

医療機関での診察の流れ

サポウイルス感染症が疑われる場合、医療機関での診察は通常以下の流れで進められます。

まず、受付で症状や渡航歴などの基本情報を聞かれます。その後、医師による詳細な問診と身体診察が行われ、必要に応じて検査が実施されます。

診察の流れは以下のようになります。

- 受付での基本情報の聴取

- 看護師による予備的な症状確認

- 医師による詳細な問診

- 身体診察

- 必要に応じた検査の実施

- 診断結果の説明と対応方針の決定

この流れは、患者の状態や医療機関の方針によって多少変更される場合があります。特に、集団発生が疑われる場合や重症例では、より詳細な検査や迅速な対応が行われることがあります。

| 診察段階 | 主な内容 |

|---|---|

| 受付 | 基本情報の聴取、問診票の記入 |

| 看護師対応 | バイタルサイン測定、簡易問診 |

| 医師診察 | 詳細な問診、身体診察、検査オーダー |

| 検査 | 血液検査、便検査など |

| 結果説明 | 診断結果の説明、対応方針の決定 |

各段階で得られた情報は、総合的に評価されて診断に活用されます。患者さんは、各段階で正確な情報を提供することが大切です。

問診の重要性と主な質問項目

問診は、サポウイルス感染症の診断において極めて重要な役割を果たします。医師は、患者さんの症状の詳細、発症時期、生活環境、接触歴などを丁寧に聞き取ります。

これらの情報は、診断の手がかりとなるだけでなく、感染経路の特定や集団発生の早期発見にも役立ちます。

主な問診項目には以下のようなものがあります。

- 症状の種類と程度(嘔吐、下痢、発熱など)

- 症状の発症時期と経過

- 周囲の人の同様の症状の有無

- 最近の食事内容や外食歴

- 渡航歴

- 職業や生活環境(保育園、学校、介護施設など)

- 基礎疾患の有無

- 服用中の薬剤

これらの質問に対する回答は、診断の精度を高めるだけでなく、適切な対応方針を決定する上でも重要な情報となります。

患者さんは、できるだけ正確で詳細な情報を提供するよう心がけましょう。

問診で得られた情報は、以下のような目的で活用されます。

- 感染経路の推定

- 集団発生の可能性の評価

- 重症化リスクの評価

- 他の疾患との鑑別

医師は、これらの情報を総合的に判断し、次の診察ステップや検査の必要性を決定します。

身体診察のポイント

サポウイルス感染症の身体診察では、全身状態の評価と消化器症状の確認が中心となります。

医師は、患者さんの外見や行動から全身状態を観察し、特に脱水の程度や腹部の状態を詳しく診察します。

主な身体診察のポイントは以下の通りです。

- 全身状態の観察(顔色、活気など)

- バイタルサインの測定(体温、血圧、脈拍、呼吸数)

- 脱水の評価(皮膚の弾力、口腔内の湿潤度)

- 腹部の診察(圧痛、腸蠕動音の聴取)

- 他の随伴症状の確認(皮疹など)

これらの診察所見は、患者さんの状態を客観的に評価し、適切な対応を決定する上で重要な情報となります。

身体診察で特に注目される項目とその意義を以下の表にまとめます。

| 診察項目 | 主な確認ポイント | 臨床的意義 |

|---|---|---|

| 脱水評価 | 皮膚ツルゴール、口腔内湿潤度 | 水分補給の必要性判断 |

| 腹部診察 | 圧痛の有無、腸蠕動音 | 腸管の状態評価 |

| バイタルサイン | 体温、血圧、脈拍 | 全身状態の客観的評価 |

これらの診察所見は、患者さんの重症度評価や入院の必要性の判断に直接影響します。特に、高齢者や基礎疾患のある方では、脱水や全身状態の悪化に注意が必要です。

検査方法とその解釈

サポウイルス感染症の確定診断には、通常、便検体を用いた検査が行われます。主な検査方法には、PCR法(遺伝子検査)や免疫クロマト法などがあります。

これらの検査は、ウイルスの存在を直接的に確認するもので、高い精度で診断が可能です。

主な検査方法とその特徴は以下の通りです。

- PCR法:ウイルスの遺伝子を検出する高感度な方法

- 免疫クロマト法:ウイルスの抗原を検出する迅速検査

- 電子顕微鏡検査:ウイルス粒子を直接観察する方法

これらの検査に加えて、一般的な血液検査や便培養検査なども行われることがあります。これらは、他の疾患の除外や全身状態の評価に役立ちます。

検査方法の特徴と主な用途を以下の表にまとめます。

| 検査方法 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| PCR法 | 高感度、時間がかかる | 確定診断、疫学調査 |

| 免疫クロマト法 | 迅速、感度やや低い | スクリーニング |

| 電子顕微鏡検査 | 直接観察可能、専門技術必要 | 研究用途 |

検査結果の解釈には専門的な知識が必要です。陽性結果が出た場合、医師から詳しい説明と対応方針が示されます。

一方、陰性結果であっても、症状や経過からサポウイルス感染症が強く疑われる場合は、臨床診断として扱われることがあります。

他の感染性胃腸炎との鑑別

サポウイルス感染症は、他の感染性胃腸炎と症状が類似しているため、鑑別診断が重要です。特に、ノロウイルスやロタウイルスなど、他のウイルス性胃腸炎との区別が必要となります。

また、細菌性食中毒との鑑別も考慮されます。

鑑別を要する主な疾患には以下のようなものがあります。

- ノロウイルス感染症

- ロタウイルス感染症

- アデノウイルス感染症

- 細菌性食中毒(サルモネラ、カンピロバクターなど)

- 寄生虫感染症

これらの疾患との鑑別には、詳細な問診、身体診察所見、そして適切な検査が重要です。特に、発症時期、症状の特徴、患者の年齢などが鑑別の手がかりとなります。

主な鑑別疾患との比較を以下の表にまとめます。

| 疾患 | 主な特徴 | 好発年齢 | 主な検査 |

|---|---|---|---|

| サポウイルス | 嘔吐、下痢、腹痛 | 全年齢 | PCR法 |

| ノロウイルス | 激しい嘔吐、下痢 | 全年齢 | PCR法 |

| ロタウイルス | 水様性下痢、脱水 | 乳幼児 | 抗原検査 |

| 細菌性食中毒 | 発熱、腹痛が強い | 全年齢 | 便培養 |

鑑別診断は、適切な治療方針の決定や感染対策の実施に直接影響します。そのため、医師は患者の症状や検査結果を総合的に判断し、慎重に診断を行います。

集団発生時の対応と診断

サポウイルス感染症は、集団発生を起こすことがあります。特に、保育園、学校、高齢者施設などでの発生が報告されています。

集団発生が疑われる場合、医療機関や公衆衛生当局は迅速かつ組織的な対応を行います。

集団発生時の主な対応手順は以下の通りです。

- 初期症例の確認と報告

- 疫学調査の実施

- 検体採取と検査の実施

- 感染拡大防止策の実施

- 関係機関への情報提供と連携

これらの対応は、感染の拡大を防ぎ、原因の特定と再発防止につながります。医療機関は、集団発生の可能性を常に念頭に置き、類似症例の増加に注意を払う必要があります。

集団発生時の診断と対応のポイントを以下にまとめます。

- 複数の類似症例の迅速な把握

- 標準的な検査プロトコルの適用

- 感染源・感染経路の特定

- 適切な隔離措置と消毒の実施

- 関係者への適切な情報提供と指導

集団発生時の診断では、個々の症例の診断に加えて、疫学的な観点からの評価が重要です。医療機関と公衆衛生当局が密接に連携し、総合的な判断を行うことで、効果的な対応が可能となります。

画像所見

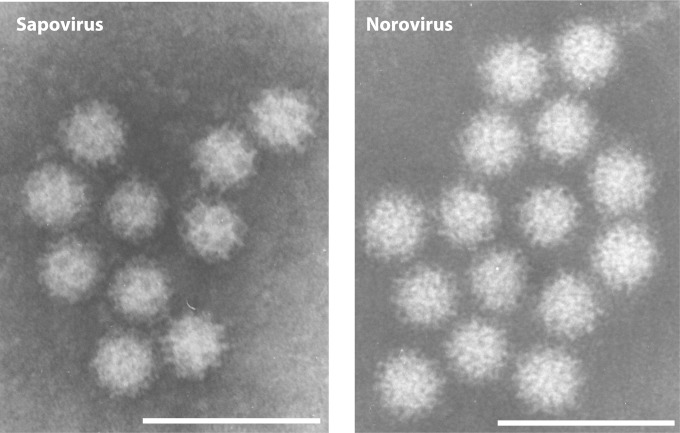

電子顕微鏡によるサポウイルスの観察

電子顕微鏡は、サポウイルスの形態を直接観察できる唯一の手段です。この技術により、ウイルス粒子の詳細な構造を確認することが可能となります。

サポウイルスの電子顕微鏡画像には、以下のような特徴が見られます。

- 直径約30-40ナノメートルの球形粒子

- 表面に特徴的な星状の突起構造

- 粒子内部の遺伝子物質の存在

これらの特徴は、サポウイルスを他のウイルスと区別する上で重要な指標となります。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 粒子サイズ | 30-40 nm |

| 表面構造 | 星状突起 |

| 内部構造 | 遺伝子物質可視 |

電子顕微鏡画像は、ウイルスの同定や分類に不可欠ですが、臨床現場での日常的な診断には用いられません。これは、電子顕微鏡が高度な専門技術と設備を必要とするためです。

所見:「臨床検体から検出されたサポウイルスおよびノロウイルス粒子の透過型電子顕微鏡像を示す。スケールバーは100 nmを示す。」

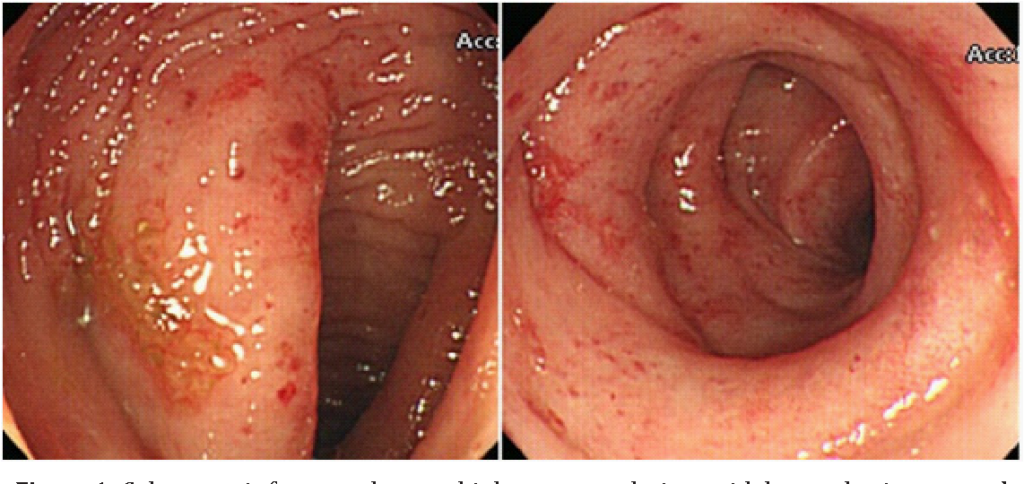

内視鏡検査による消化管粘膜の観察

内視鏡検査は、サポウイルス感染症による消化管粘膜の変化を直接観察するのに有用です。この検査では、以下のような所見が観察されることがあります。

- 粘膜の発赤や浮腫

- 小さな潰瘍や糜爛

- 粘液の増加

これらの所見は、サポウイルス感染症に特異的ではありませんが、消化管の炎症状態を評価する上で重要な情報を提供します。

内視鏡検査の主な所見と臨床的意義を以下の表にまとめます。

| 内視鏡所見 | 臨床的意義 |

|---|---|

| 粘膜発赤 | 炎症の存在 |

| 小潰瘍・糜爛 | 粘膜障害の程度 |

| 粘液増加 | 粘膜防御反応 |

内視鏡検査は侵襲的な検査であるため、全てのサポウイルス感染症患者に対して実施されるわけではありません。主に、重症例や診断が困難な症例で考慮されることが多いです。

所見:「こちらはCMV腸炎の症例であるが、感染性腸炎では大腸内視鏡にて、結腸全体にわたり多発性の点状病変と出血斑を認め、間の粘膜は正常所見を呈する場合がある。」

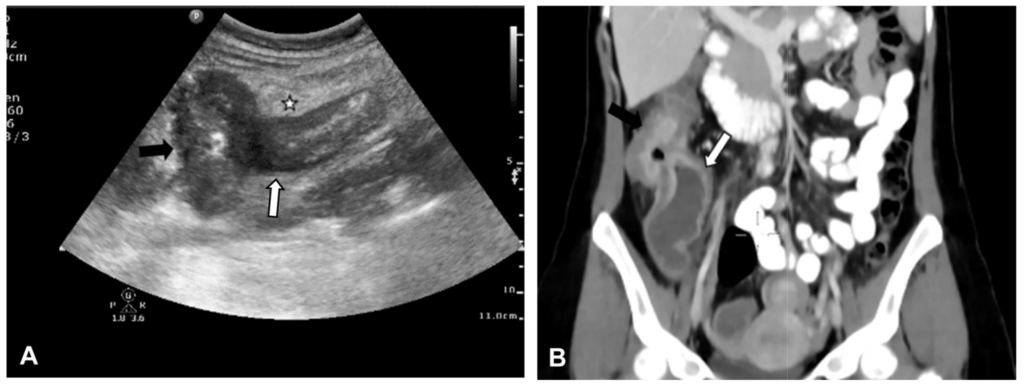

超音波検査による腸管壁の評価

超音波検査は、非侵襲的にサポウイルス感染症による腸管壁の変化を評価することができます。この検査では、以下のような所見が観察されることがあります。

- 腸管壁の肥厚

- 腸管内容物の増加

- 腸管運動の変化

これらの所見は、腸管の炎症状態や機能障害を示唆する重要な指標となります。

超音波検査の主な所見とその解釈を以下にまとめます。

- 腸管壁肥厚:炎症による浮腫や細胞浸潤を反映

- 腸管内容物増加:下痢や腸管運動障害の結果

- 腸管運動変化:炎症による腸管機能の変化を示唆

超音波検査は、特に小児や高齢者など、他の検査が困難な患者に対して有用性が高いです。また、経過観察にも適しており、治療効果の評価にも活用されます。

所見:「(A) 縦断超音波画像にて、盲腸壁の肥厚(黒矢印)、回腸末端の壁肥厚(白矢印)、および隣接する高エコーの腸間膜脂肪(白星)を認める。(B) 多列検出器CTの冠状断像においても、盲腸(黒矢印)および回腸末端(白矢印)の壁肥厚を確認する。」

病理組織学的所見

病理組織学的検査は、サポウイルス感染症による消化管粘膜の微細な変化を観察することができます。この検査では、生検で得られた組織を顕微鏡で観察し、以下のような所見が確認されることがあります。

- 粘膜上皮細胞の変性や脱落

- 粘膜固有層への炎症細胞浸潤

- 絨毛の萎縮や変形

これらの所見は、ウイルス感染による組織障害の程度を評価する上で重要な情報を提供します。

病理組織学的所見の主な特徴と意義を以下の表にまとめます。

| 病理所見 | 意義 |

|---|---|

| 上皮細胞変性 | ウイルス感染の直接影響 |

| 炎症細胞浸潤 | 免疫反応の程度 |

| 絨毛萎縮 | 吸収機能障害の指標 |

病理組織学的検査は、診断の確定や他の疾患との鑑別に役立ちますが、侵襲的な検査であるため、通常のサポウイルス感染症の診断には用いられません。

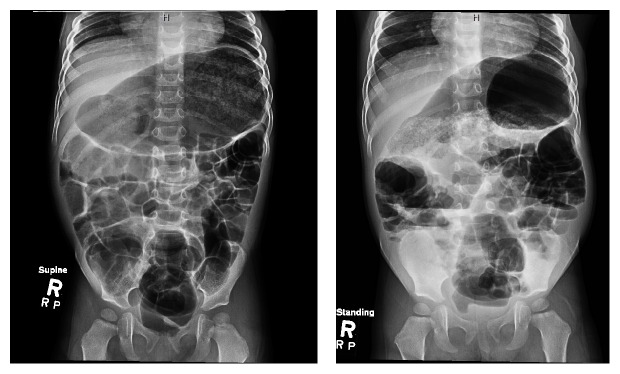

画像診断の限界と補完的検査

サポウイルス感染症の画像診断には、いくつかの限界があります。例えば、電子顕微鏡以外の画像検査では、ウイルスを直接観察することができません。

また、内視鏡検査や病理組織学的検査は侵襲的であり、全ての患者に適用することは現実的ではありません。

これらの限界を補完するため、以下のような検査が併用されることがあります。

- PCR検査:ウイルス遺伝子の検出

- 抗原検査:ウイルス抗原の検出

- 血清学的検査:抗体の検出

これらの検査は、画像所見と組み合わせることで、より正確な診断を可能にします。

画像診断と補完的検査の特徴を以下の表にまとめます。

| 検査方法 | 特徴 | 主な用途 |

|---|---|---|

| 画像診断 | 非特異的所見 | 炎症・障害の評価 |

| PCR検査 | 高感度 | ウイルス検出 |

| 抗原検査 | 迅速 | スクリーニング |

| 血清学的検査 | 感染歴の確認 | 疫学調査 |

これらの検査を適切に組み合わせることで、サポウイルス感染症の診断精度を向上させることができます。

所見:「症例1の患者における仰臥位および立位単純X線像にて、中等度の腸管拡張を認め、胃の著明なガス性膨隆を伴っている。複数の液体貯留像(niveau像)を認めるが、腹腔内遊離ガスは認められない。」

サポウイルス感染症の治療と回復

サポウイルス感染症の治療法、使用薬剤、回復期間について詳しく解説します。

サポウイルス感染症の基本的な治療アプローチ

サポウイルス感染症の治療は、症状緩和と合併症予防に重点を置いています。現時点で、サポウイルスに直接作用する抗ウイルス薬は開発されていません。

そのため、治療の中心は患者の体調管理と症状緩和になります。

一般的な治療アプローチには以下のようなものがあります。

- 十分な水分補給

- 適切な栄養摂取

- 十分な休養

- 症状に応じた対症療法

これらの基本的なケアは、多くの場合自宅で行えます。ただし、症状が重い場合や合併症のリスクが高い場合は、医療機関での治療が必要になることがあります。

水分補給の重要性と方法

サポウイルス感染症では、下痢や嘔吐による脱水が大きな問題となります。適切な水分補給は治療の要であり、回復を促進する上で非常に重要です。

| 水分補給の方法 | 推奨される飲み物 |

|---|---|

| 経口補水液 | OS-1、アクアライト |

| スポーツドリンク | 適度に薄めたもの |

| お茶 | 緑茶、麦茶 |

水分補給は少量ずつ頻繁に行うことが大切です。大量の水分を一度に摂取すると、かえって嘔吐を誘発する可能性があるので注意が必要です。

また、カフェインを含む飲み物や糖分の多い飲み物は避けるべきでしょう。

症状緩和のための薬物療法

サポウイルス感染症の症状を和らげるために、いくつかの薬物療法が用いられることがあります。これらの薬は医師の判断と処方に基づいて使用されます。

以下に、症状緩和に使用される主な薬剤をまとめます。

| 症状 | 使用される薬剤の例 |

|---|---|

| 吐き気・嘔吐 | メトクロプラミド、ドンペリドン |

| 下痢 | ロペラミド、ビスマス製剤 |

| 発熱・痛み | アセトアミノフェン |

これらの薬剤は症状を和らげるために使用されますが、ウイルスそのものを排除する効果はありません。また、下痢止めの使用は慎重に行う必要があり、医師の指示に従うことが肝心です。

入院治療が必要となるケース

サポウイルス感染症の多くは自宅での療養で回復しますが、一部の患者では入院治療が必要になることがあります。入院が考慮される主な状況は以下の通りです。

- 重度の脱水症状がある場合

- 高齢者や基礎疾患のある患者

- 乳幼児で症状が重い場合

- 経口摂取が困難な場合

入院治療では、点滴による水分・電解質の補給や、より綿密な症状管理が行われます。また、合併症の予防や早期発見にも細心の注意が払われます。

回復期間と日常生活への復帰

サポウイルス感染症からの回復期間には個人差がありますが、多くの場合1週間程度で症状が改善します。ただし、完全に回復するまでには2週間ほどかかることもあります。

回復の目安となる指標:

- 下痢や嘔吐の頻度が減少する

- 食欲が戻り、固形物が摂取できるようになる

- 発熱が解熱し、体調が改善する

- 日常的な活動が無理なくできるようになる

日常生活への復帰は段階的に行うことが望ましいでしょう。急激な活動の再開は再発のリスクを高める可能性があるため、体調を見ながら徐々に活動量を増やしていくことが大切です。

| 回復段階 | 推奨される活動レベル |

|---|---|

| 初期 | ベッド上での安静 |

| 中期 | 室内での軽い活動 |

| 後期 | 通常の日常活動の再開 |

完全に回復したと感じても、しばらくの間は無理をせず、十分な睡眠と栄養摂取を心がけることが再発防止につながります。

サポウイルス感染症の治療は、主に対症療法と適切な自己管理が中心となります。症状の程度や個人の状態に応じて、医療機関での治療が必要になる場合もあります。

回復までの期間は個人差がありますが、適切なケアと休養により、多くの場合1〜2週間程度で回復に向かいます。

サポウイルス感染症治療の副作用とリスク

サポウイルス感染症の治療には、主に症状緩和を目的とした対症療法が用いられますが、これらの治療法にも副作用やリスクが存在します。

患者さまやご家族の方々が治療のリスクを十分に理解し、適切な判断を下すための情報を提供いたします。

対症療法に伴う一般的な副作用

サポウイルス感染症の治療では、主に症状を和らげるための対症療法が実施されます。これらの治療法は多くの場合効果的ですが、一部の患者さまでは副作用が現れることがあります。

対症療法に伴う一般的な副作用には以下のようなものがあります。

- 消化器系の不快感(胃部不快感、吐き気)

- 軽度の頭痛

- めまい

- 皮膚の発疹や痒み

これらの副作用の多くは軽度で一時的なものですが、持続したり悪化したりする場合は医療機関への相談が必要です。

| 治療法 | 主な副作用 | 発生頻度 |

|---|---|---|

| 制吐剤 | 頭痛、めまい | 5-10% |

| 解熱鎮痛剤 | 胃部不快感 | 3-8% |

| 経口補水液 | 吐き気 | 1-3% |

副作用の発現には個人差が大きく、すべての患者さまに現れるわけではありません。しかし、治療を受ける前に医師や薬剤師と相談し、自身の体質や既往歴を考慮することが重要です。

薬物療法のリスクと注意点

サポウイルス感染症の治療で使用される薬物には、症状緩和の効果がある一方で、一定のリスクも伴います。特に、下痢止めや制吐剤の使用には慎重な判断が求められます。

薬物療法に関する主なリスクと注意点は以下の通りです。

- 下痢止めの過剰使用による腸内細菌叢の乱れ

- 制吐剤による中枢神経系への影響(特に高齢者や小児)

- 解熱鎮痛剤の長期使用による肝機能への負担

- 抗生物質の不適切な使用による耐性菌の発生

これらのリスクを最小限に抑えるためには、医師の指示に従い、処方された薬を適切に使用することが不可欠です。自己判断での薬の増量や長期使用は避けるべきでしょう。

| 薬物 | 主なリスク | 注意事項 |

|---|---|---|

| 下痢止め | 腸内細菌叢の乱れ | 短期間の使用に留める |

| 制吐剤 | 中枢神経系への影響 | 高齢者・小児は慎重に |

| 解熱鎮痛剤 | 肝機能への負担 | 長期使用を避ける |

医師や薬剤師とのコミュニケーションを密に取り、副作用や不安な点があれば速やかに相談することが大切です。

脱水症状のリスクと管理

サポウイルス感染症では、下痢や嘔吐による脱水が重大なリスクとなります。脱水症状は、特に高齢者や小児、基礎疾患のある方において深刻な合併症を引き起こす可能性があります。

脱水症状に関連するリスクには以下のようなものがあります。

- 電解質バランスの乱れ

- 循環器系への負担増加

- 腎機能の一時的な低下

- 意識レベルの変化

これらのリスクを回避するためには、適切な水分補給が重要です。しかし、過度の水分摂取も問題を引き起こす可能性があるため、バランスの取れた補給が必要となります。

| 脱水の程度 | 主な症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 軽度 | 喉の渇き、尿量減少 | 経口補水液の摂取 |

| 中等度 | 皮膚の乾燥、めまい | 医療機関での評価 |

| 重度 | 意識障害、血圧低下 | 緊急入院治療 |

脱水症状の管理には、経口補水液や電解質を含む飲料の摂取が効果的です。ただし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、速やかに医療機関を受診することが重要です。

長期的な健康への影響と注意点

サポウイルス感染症自体は通常短期間で回復しますが、治療の過程や感染後に長期的な健康への影響が生じる可能性があります。

これらの影響は個人差が大きく、全ての患者さまに現れるわけではありませんが、注意が必要です。

長期的な健康への影響として考えられるものには以下があります。

- 消化器系の機能変化(一時的な乳糖不耐症など)

- 免疫系の一時的な変調

- 腸内細菌叢のバランス変化

- 慢性疲労感

これらの影響の多くは時間とともに改善しますが、一部の方では数週間から数か月続くことがあります。特に、繰り返し感染を経験した方や、基礎疾患のある方では注意が必要です。

| 長期的影響 | 主な症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 消化器系の機能変化 | 食後の不快感 | 食事内容の調整 |

| 免疫系の変調 | 感染しやすさ | バランスの良い食事と休養 |

| 腸内細菌叢の変化 | 便通の変化 | プロバイオティクスの摂取 |

これらの長期的な影響に対しては、バランスの取れた食事、適度な運動、十分な睡眠など、健康的なライフスタイルの維持が重要です。

また、定期的な健康チェックを行い、気になる症状があれば早めに医療機関に相談することをお勧めします。

サポウイルス感染症の治療費:患者さまが知っておくべき経済的な面

処方薬の薬価

サポウイルス感染症に対する特異的な治療薬は存在せず、治療はノロウイルス感染症などと同様に対症療法が中心となります。

具体的には、脱水予防・補正のために十分な水分や電解質の補給(経口補水療法や必要に応じた点滴輸液)を行い、症状に応じた薬物療法(整腸剤、制吐剤、解熱鎮痛剤など)を組み合わせます。

日本では乳酸菌製剤などの整腸剤がウイルス性下痢症に広く用いられており、例えばビオフェルミン散(乳酸菌製剤)は1包あたり6.3円と安価です。

同様に、解熱剤として頻用されるアセトアミノフェン(カロナール®)は、200mg錠で6.7円、300mg錠でも7円程度で提供されています。

また、脱水の強い症例で用いられる静脈輸液製剤も、乳酸リンゲル液(ソリタ-T3号輸液)の500mLバッグが約183円と安価で、必要量に応じて投与されます。

これらの対症療法薬はいずれも比較的低コストであり、公的医療保険下では患者は通常、3割負担で数円から数十円程度/単位の費用で済みます。

| 薬剤区分 | 薬剤名(例) | 用量/形状 | 薬価目安(円) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 整腸剤 | ビオフェルミンR散 | 1包 | 6.3円 | 乳酸菌製剤。ウイルス性下痢症に汎用 |

| 解熱鎮痛薬 | アセトアミノフェン(カロナール®) | 200mg錠 | 6.7円 | 300mg錠は7円程度 |

| 静脈輸液製剤 | 乳酸リンゲル液(ソリタ-T3号輸液) | 500mLバッグ | 183円 | 脱水症例で用いられる |

対症療法の基本は、適切な水分と電解質の補給により、経口補水液(ORS)の内服や静脈内補液で脱水と電解質異常を是正することです。

加えて、症状に応じて制吐薬(例:小児ではオンダンセトロンが用いられる場合もある)や、一時的な止瀉薬の使用を検討しますが、ウイルス性腸炎では強力な止瀉薬(ロペラミドなど)は推奨されません。

発熱や腹痛がある場合はアセトアミノフェンなどで対処し、腸内細菌叢の乱れによる下痢が続く場合は整腸剤投与が考慮されます。

抗生剤は細菌感染が明らかでない限り不要であり、サポウイルス自体に対する抗ウイルス薬は存在しません。

以上のように、サポウイルス感染症の治療は、十分な水分・電解質管理と対症療法薬の組み合わせで行われ、その薬剤費用は比較的少額に抑えられます。

ただし、薬の値段は医療機関や薬局によってわずかな差があるため、事前に確認することが大切です。

1週間の治療費

外来治療費の目安は、症状の重さや受診回数により幅がありますが、1週間程度の治療では通常、数千円から1万円前後と見込まれます。

急性期の胃腸炎では、多くの場合、1回の外来受診で診察と薬剤処方が行われ、点滴や検査が必要な場合でも合計で1万円程度に収まることが一般的です。

例えば、ノロウイルス迅速抗原検査を自費で行った場合、検査費用は約3,000〜5,000円となりますが、サポウイルスの場合は通常、検査は行わず主な費用は診察料と薬剤費となります。

初診料・再診料は保険点数に基づき数百円程度となり、整腸剤や解熱剤の薬剤費も数十円から数百円程度です。

実際には、院内処方の有無や点滴実施の有無で費用は上下しますが、1回の外来につき自己負担で数千円(総医療費ベースでは1〜2万円程度)が平均的です。

- 初診料:2,910円

- 再診料(2回程度):750円×2

- 処方薬(1週間分):500円~1,000円

- 検査費用:0円~2,000円

| 治療期間 | 治療内容例 | 総医療費目安(円) | 患者自己負担額(約3割の場合) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1回の外来受診 | 初診料・再診料+処方薬(整腸剤、解熱鎮痛薬等) | 750〜2,910円 | 数百円程度 | 点滴や検査が不要な軽症例の場合 |

| 1週間程度の治療 | 1~2回の受診+処方薬 | 総額で約4,000~7,000円 | 約1,200~2,000円 | 軽症~中等症例。症状により受診回数や検査内容が変動する場合あり |

したがって、1週間で症状が落ち着くケースでは自己負担総額が数千円台、中等症で複数回受診した場合でも1万円弱となるでしょう。

1か月の治療費

一方、1か月に及ぶ治療が必要なケースは稀ですが、免疫低下患者でサポウイルス腸炎が遷延する場合などは、長期の支持療法コストが問題となります。

1か月間毎週受診した場合、受診回数が増える分、診察料や検査料が積み重なり、総医療費は数万円規模になる可能性があります。

例えば、毎週1回の診察(再診料)と整腸剤・電解質補給剤の処方を4週間行えば、総医療費は1〜2万円台となり、自己負担(3割)では約数千円弱が累積する計算です。

また、下痢の持続に対して追加検査(血液検査・便培養・便中ウイルスPCRなど)を行えば、その分費用は上乗せされます。

便のPCR検査を外注する場合、1項目で数千円以上、場合によっては数万円規模になることもあるため、長期化症例では原因究明の検査費が増大する可能性があります。

| 治療期間 | 治療内容例 | 総医療費目安(円) | 患者自己負担額(約3割の場合) | 備考 |

|---|---|---|---|---|

| 1か月間の治療 | 毎週1回受診(4回程度)+処方薬+追加検査(必要な場合) | 総額で約10,000~20,000円 | 約3,000~6,000円 | 長期化例(免疫低下患者など)の場合は追加検査費が上乗せする可能性あり。通常は完治に一ヶ月を要する例は少ない |

しかし、大半の軽症〜中等症例では1か月も症状が続かず、実際の平均的治療費は1週間以内の通院費用に留まるのが一般的です。

各種費用の大部分は診察料・検査料であり、薬剤費は上述のように安価であるため、サポウイルス感染症は経済的負担が比較的小さい疾患と言えます。

もし重症化して入院治療となれば、別途入院費が発生しますが、多くの症例では外来での支持療法で軽快し、費用負担は限定的です。

以上