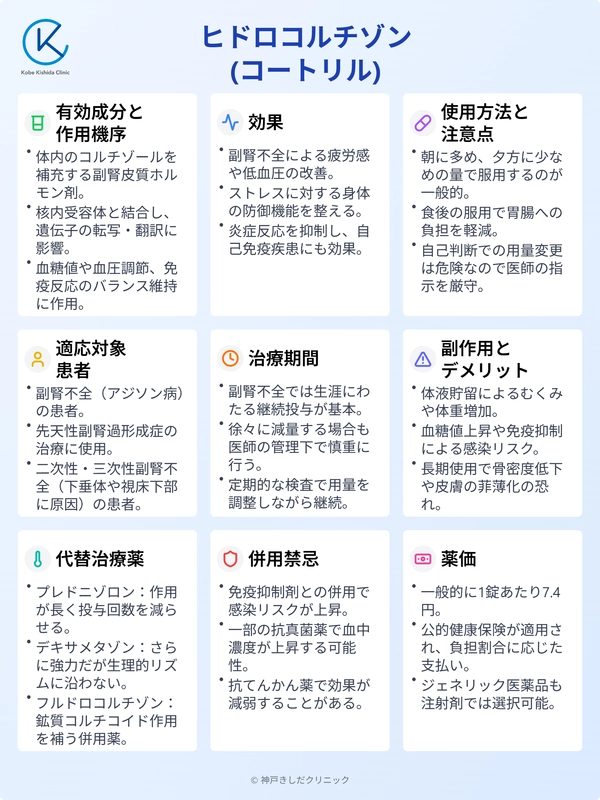

ヒドロコルチゾン(コートリル)とは、内分泌疾患領域で用いられる代表的な副腎皮質ホルモン剤です。

主に副腎不全や慢性副腎皮質機能低下などで不足するコルチゾールを補うことを目的に処方します。

さまざまな症状の改善を目指すため正しく理解して医療機関での治療に役立てることが大切です。

本記事ではヒドロコルチゾン(コートリル)の効果や使用方法、副作用などを詳しく解説します。

必要に応じて近くの医療機関で検討される際の一助になれば幸いです。

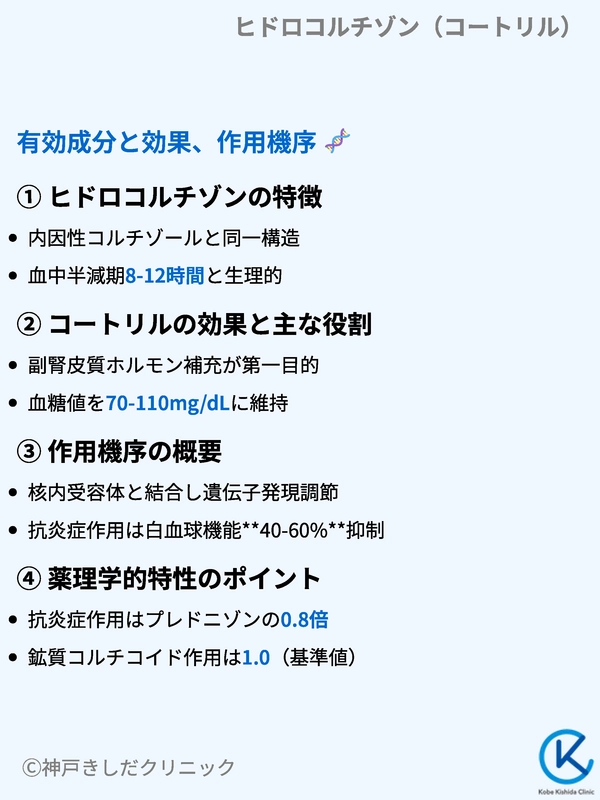

有効成分と効果、作用機序

主成分であるヒドロコルチゾンは身体に必要なコルチゾールを補い、炎症やストレスに対する防御機能を整えます。

どのように働き、どんな症状に効果を示すかを理解しておくと治療の選択に役立ちます。

ヒドロコルチゾンの特徴

ヒドロコルチゾンは副腎皮質ホルモンの一種で、体内で主にコルチゾールと呼ばれます。

コルチゾールは血糖値や血圧の調節、免疫反応のバランス維持など多様な生理機能を担っています。

特にストレスに直面したときに身体を保護する働きがあり、不足すると疲労感や低血圧、食欲不振などが続きやすくなります。

これを補う目的で開発された医薬品がヒドロコルチゾン(コートリル)です。

ヒドロコルチゾンは医師が副腎不全や副腎皮質機能低下症と診断した患者の症状を改善するために使うことがあります。

具体的には体内に十分なコルチゾールが行き渡るように調整して、血糖値や血圧を一定範囲に維持するサポートを行います。

過度な炎症を抑えるのにも役立ち、関節リウマチなどの自己免疫疾患に応用する場合もあります。

- コルチゾールの補充を目的にする

- 免疫反応を安定させる作用がある

- 血糖値や血圧を保つサポートを行う

- ストレスに対する抵抗力を高める

これらの特徴によりヒドロコルチゾンは内分泌疾患において欠かせない薬剤のひとつに位置づけられます。

ただし過剰摂取や不適切な投与計画は副作用のリスクを高めるため、専門医が詳細な診断とモニタリングを行いながら使用量を決定しています。

コートリルの効果と主な役割

コートリルはヒドロコルチゾンを有効成分とする経口薬です。

医療機関では副腎不全や先天性副腎過形成症などの診断を受けた場合に処方されることがあります。

身体のさまざまな部分に作用し、血中のコルチゾールレベルを補完して複数の生理機能を調整します。

また、エネルギーバランスを保つために肝臓のグリコーゲン分解や糖新生をサポートして極端な低血糖状態を防ぎます。

慢性的にコルチゾールが不足していると起こりやすい疲労や消化機能の低下も、コートリルによる補充で改善する可能性があります。

ただし、ヒドロコルチゾン単独ではアルドステロン欠乏を十分補えません。

原発性副腎不全では フルドロコルチゾン(鉱質コルチコイド)を併用 して RAA 系を補正し、血圧・電解質を安定させる必要があります。

作用機序の概要

ヒドロコルチゾンは体内に吸収された後、核内受容体と結合します。

細胞の核内にあるグルココルチコイド受容体に結合すると遺伝子の転写や翻訳に影響を与え、抗炎症作用や免疫調整作用を引き起こします。

これにより、体内で過剰に働きすぎる免疫反応を抑えて自己免疫疾患の悪化を防ぐことも期待できます。

また、ストレス下ではコルチゾール濃度が上昇して各臓器の活動を一時的に高めたり、エネルギーを動員したりするメカニズムが働きます。

副腎が十分なコルチゾールを分泌できない人はストレスへの耐性が下がりやすく、体調不良を起こしやすくなります。

このような状況でヒドロコルチゾンを補充すると身体に必要な生理反応をサポートし、症状を安定させる効果を発揮します。

ヒドロコルチゾンの主な作用機序は次の通りです。

| 作用機序 | 内容 |

|---|---|

| 核内受容体への結合 | ヒドロコルチゾンがグルココルチコイド受容体に結合し遺伝子の発現を調節する |

| 抗炎症作用 | サイトカインなどの炎症性物質の産生を抑制して炎症を和らげる |

| 血糖値・血圧の維持 | エネルギー動員を促進し血圧や血糖値を必要な範囲に保つ |

| 免疫反応の調整 | 過剰な自己免疫反応を抑制し自己組織への攻撃を緩和する |

このようにヒドロコルチゾンは身体にとって重要なホルモン機能を多角的に補う働きを持ちます。

ただし医薬品としての利用では服用量やタイミングを適切に管理することが大切です。

薬理学的特性のポイント

ヒドロコルチゾンは同じステロイド系薬剤のプレドニゾロンやデキサメタゾンと比べると相対的にマイルドな作用を示すことがあります。

しかしその分だけ効果の持続時間がやや短い傾向があり、定期的な服用が必要となる場合があります。

一方でヒドロコルチゾンにはアルドステロンに近い鉱質コルチコイド作用はそれほど強くないため、血圧への直接的な影響は少なめです。

しかし長期的に大量投与を行うとナトリウムや水分の貯留による浮腫などが発生するリスクがあり、医師による経過観察を受けながらの調整が求められます。

いずれにしてもヒドロコルチゾンは内分泌領域で重要な治療選択肢となる薬剤です。

用いられる仕組みと作用の幅広さを理解しておくと治療に取り組みやすくなります。

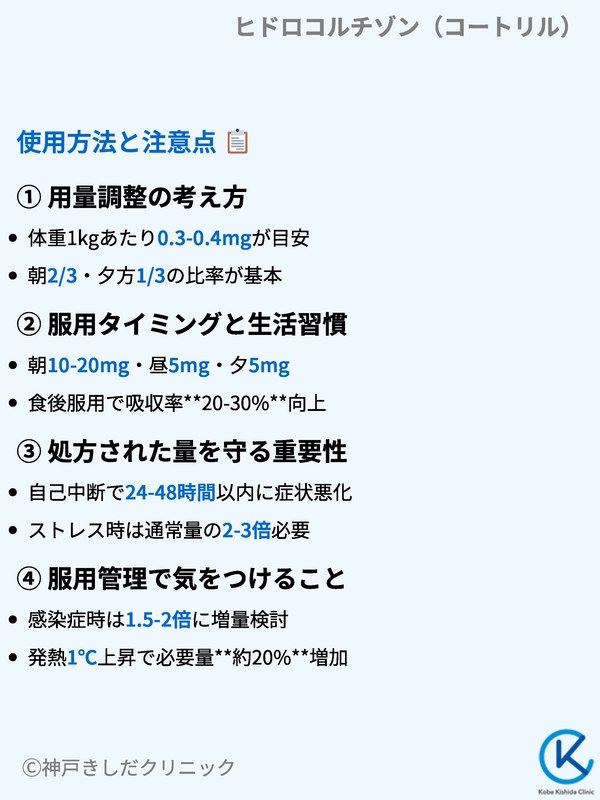

使用方法と注意点

正しい用量とタイミングで服用することによってヒドロコルチゾンの効果を最大限に引き出せます。

副作用のリスクを下げるには医師の指示を守りながら日々の生活にも留意点を設けることが重要です。

用量調整の考え方

ヒドロコルチゾンの用量は患者の年齢や体重、病状の重症度などによって変わります。

一般的には朝に多めに服用し、午後から夜にかけて減らす方法をとります。

これは生理的なコルチゾール分泌リズムに近づけるためです。

朝の覚醒時に最もコルチゾール量が高まる傾向があるため、それに合わせた服用計画を組むことでより自然に体内のホルモンバランスを補正できます。

ただし副腎不全が重度の場合やストレスが強くかかる状況では短期間であっても用量を増やす必要があるケースがあります。

高熱や感染症などで体調が大きく変化している場合は自己判断を避けて、主治医と相談して早めに用量を見直してください。

- 朝に多め、夕方以降に減量するケースが多い

- 急性のストレス状態では一時的に増量が必要になる場合がある

- 自己判断で急激に減量すると副腎不全を悪化させる恐れがある

- 定期的な検査で血中コルチゾール濃度をチェックすることがある

これらのポイントを踏まえながら医療チームは患者さん一人ひとりの状況に合わせた用量を設定しています。

特に初期投与時や体調が大きく変化した時はこまめに医療機関で評価を行い、過不足のない服用計画を立てることが望ましいです。

服用タイミングと生活習慣

コートリルは基本的に食後に服用することが多いです。

朝食後や昼食後など食事のタイミングに合わせると胃腸への負担をやわらげる効果が期待できます。

また、定期的な飲み忘れを防ぐために日々のルーティンに組み込んで管理すると便利です。

生活リズムを安定させることも大切です。

睡眠不足や極端な疲労は副腎機能に負担をかける可能性があります。

規則正しい睡眠とバランスのよい食事、適度な運動を心がけてホルモンバランスを保ちやすい環境を作ることを意識してください。

処方された量を守る重要性

ヒドロコルチゾンを自己判断で増減すると体内のホルモン環境が急激に変化するため危険が伴います。

過剰に服用し続けるとクッシング症候群に類似する症状(肥満傾向や高血圧など)があらわれるリスクがあり、不足させると副腎不全症状が悪化する恐れがあります。

長期療法が必要な場合は定期的に血液検査や尿検査を行い、コルチゾール濃度の推移を確認しながら最適な服用量を探っていきます。

これは医師や医療スタッフの指導だけでなく、患者さん自身の自己管理意識も重要です。

以下は一般的に考えられる服用量の調整指針のイメージを示したものです。実際には患者さんの状態に応じて柔軟に変更されます。

| 患者の状態 | ヒドロコルチゾンの用量調整例 |

|---|---|

| 安定時 | 朝食後に10~20mg、昼食後に5~10mg、夕食後に5mg程度 |

| 軽度のストレス状況 | 一時的に1.2~1.5倍の用量に増量することを検討 |

| 重度のストレス状況 | 2倍以上に増量し、状況が落ち着いたら元に戻す |

| 感染症や手術時 | 医師の判断でさらに大幅に増量する可能性がある |

このような調整は目安に過ぎず、全員に当てはまるわけではありません。

副腎不全の程度や既往症、併用薬などを含めた総合的な判断が必要です。

服用管理で気をつけること

コートリルを服用している最中に体調の変化を感じた場合は早めに医療機関を受診してください。

特に感染症にかかったときや大きなけがをした時は体がストレスに対処するために通常より多くのコルチゾールを必要とします。

処方を受けている場合は緊急時に対応できるよう常に手元に薬を持ち運ぶなど日常生活でも備えておくと安心です。

また、海外旅行や長期出張の予定がある方は事前に担当医と相談して十分な量の薬を準備し、摂取方法などを再確認しておくとトラブルを減らせます。

日常生活の中で薬の管理を徹底することが副腎不全の症状を抑えながら快適に過ごす大きなポイントです。

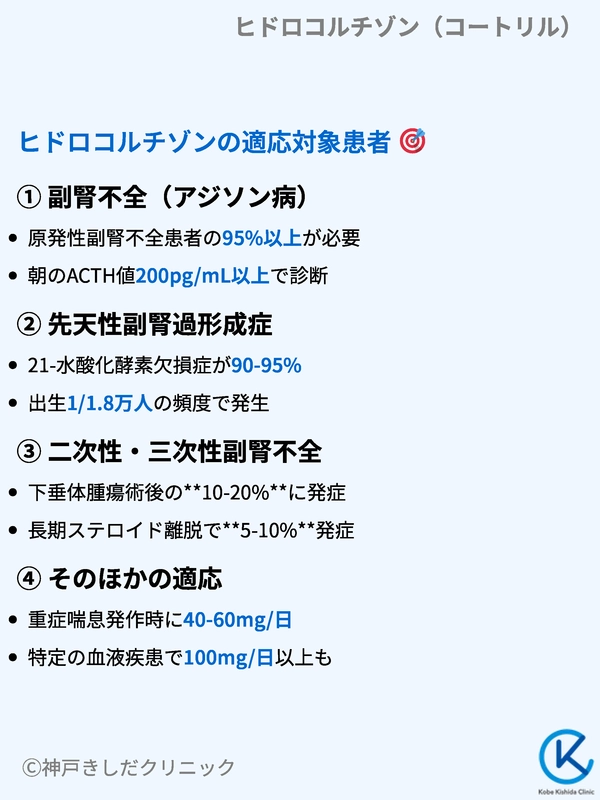

ヒドロコルチゾンの適応対象患者

ヒドロコルチゾンは副腎不全や先天性副腎過形成症などで用いられますが、他にもさまざまな病態で処方されることがあります。

適用範囲を正しく理解することで自身や家族が受けている治療の意味を把握しやすくなります。

副腎不全(アジソン病)

副腎皮質から十分なホルモンが分泌されない状態を指します。

慢性的な症状としては疲労感、低血圧、色素沈着などが挙げられます。

特にストレス負荷が高いときに急に副腎クリーゼを発症すると命に関わることもあります。

そのためヒドロコルチゾンを使ってコルチゾールを補う治療は重要です。

- 慢性的な疲労や倦怠感

- 低血圧や起立性低血圧

- 食欲不振と体重減少

- 色素沈着(皮膚や粘膜)

これらの症状が持続的に見られ、血液検査やACTH刺激試験などで副腎不全が確認された場合は医師がヒドロコルチゾンの服用をすすめることがあります。

適切にコルチゾールを補充すると日常生活の質が大きく向上する場合が多いです。

先天性副腎過形成症

遺伝的な要因によって副腎皮質ホルモンの生成に関係する酵素が正常に働かない病気を指します。

幼少期から症状が見られることが多く、体毛の増加や性器の形成異常など発育過程にも影響します。

重症例では電解質バランスが大きく乱れて生命の危険が高まります。

ヒドロコルチゾンを主成分とするコートリルを継続的に服用してコルチゾール不足を補う一方で、過剰に分泌される男性ホルモンの量を抑えることも期待できます。

患者さんの成長状態や症状に合わせて投与量を細かく調整する必要があります。

二次性・三次性副腎不全

副腎自体に問題がある一次性副腎不全(アジソン病)に対し、脳下垂体や視床下部に起因するホルモン分泌不全を二次性・三次性副腎不全と呼びます。

これらの場合もヒドロコルチゾンで体内のコルチゾールを補い、欠乏状態を改善します。

副腎不全の分類と主な原因は以下の表の通りです。どのタイプであってもコルチゾール不足が深刻になれば日常生活に大きな支障をきたすことがあります。

| 分類 | 主な原因 |

|---|---|

| 一次性 | 副腎皮質の自己免疫疾患、結核、転移性腫瘍など |

| 二次性 | 下垂体機能低下(ACTH不足)、腫瘍や手術による下垂体障害等 |

| 三次性 | 視床下部のCRH分泌障害、長期ステロイド服用後の抑制など |

一次性か二次性・三次性かによって主な症状や合併症の出方、治療方法に微妙な差が生じます。

原因が違っていても補充療法の基礎となるコルチゾールの投与が重要となる点は共通しています。

そのほかの適応

慢性的な炎症を抑える目的や自己免疫反応をコントロールするためにヒドロコルチゾンを使用するケースも存在します。

重症の気管支喘息や特定の血液疾患などでも一時的にステロイド治療を行い、症状を安定させることがあります。

ただし炎症を抑える目的であれば作用時間の長いほかのステロイド薬が優先されることも多いです。

ヒドロコルチゾンは効果時間が比較的短いので、置き換え療法(ホルモン補充)がメインの用途と考えられています。

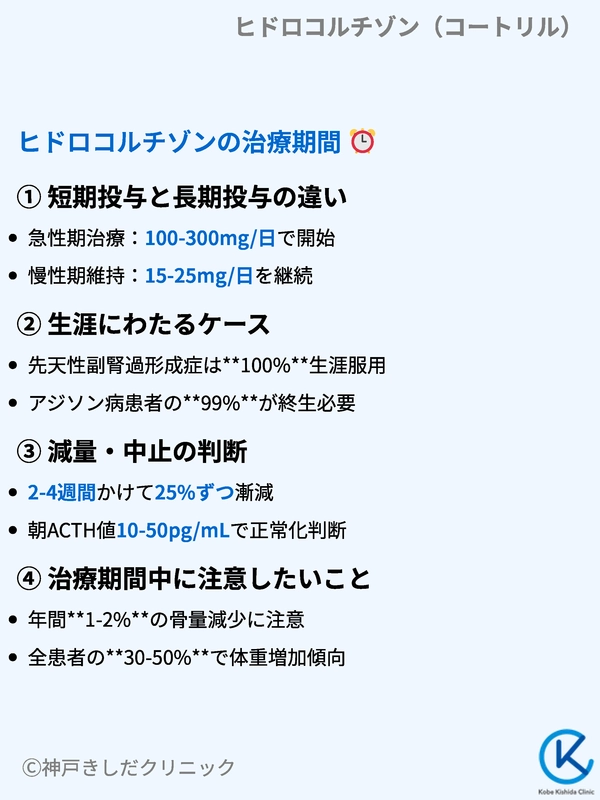

ヒドロコルチゾンの治療期間

ヒドロコルチゾンを使った治療は短期で終了できる場合もあれば長期にわたるケースもあります。

継続する理由や終了の判断時期を知ることは患者さんの安心にもつながります。

短期投与と長期投与の違い

副腎不全などの根本的な機能低下がある場合にはヒドロコルチゾンをほぼ生涯にわたって投与することがあります。

一方、急性の炎症反応や一時的なストレス状態への対応では短期的に高用量で投与し、その後徐々に減量していく方法を取ることが多いです。

短期投与は症状の急速な改善が目的なので高用量を使うリスクとベネフィットを秤にかけながら行います。

症状が落ち着けばなるべく早く減量を開始してコルチゾールの過剰による副作用を最小限に抑えます。

長期投与の場合は日常的なコルチゾール不足を補うために安定した用量を維持し、副腎クリーゼの予防を目指します。

- 急性期:高用量で迅速に症状をコントロール

- 亜急性期・回復期:減量しながら体内バランスを調整

- 慢性期:一定の用量を継続して副腎不全を補う

この流れの中で医師はホルモン検査や症状の推移を観察しながら最終的な維持量を決定します。

副腎機能が回復する可能性があるなら段階的に減量して最終的に中止を試みることもあります。

生涯にわたるケース

自己免疫性の副腎不全や先天性副腎過形成症など根本的に副腎皮質が十分なコルチゾールを産生できない状態では、ヒドロコルチゾンの服用が生涯にわたることがあります。

これは身体がコルチゾールを作る仕組みに不可逆的な損傷が生じているからです。

しかし終生投与であっても常に同じ用量を続けるわけではありません。

加齢や体重変化、生活習慣病などに伴って必要量が変化するため医師は定期的に検査を行い、その都度服用量を調整します。

減量・中止の判断

ヒドロコルチゾンを中止する際はステロイド離脱症候群を避けるため急激ではなく徐々に減量する手順を踏むのが一般的です。

特に長期にわたって高用量を使っていた場合は急にやめると体内の副腎皮質がすぐにコルチゾールを十分に産生できず、重い副腎不全症状を引き起こすリスクがあります。

下記は減量時の流れの一例です。実際には患者の状態によって大きく異なるため主治医の指示に従ってください。

| 減量ステップ | 行動 |

|---|---|

| 1. 高用量からの開始 | 徐々に服用回数や1回量を減らしていく |

| 2. 中用量への移行 | 症状が安定しているか確認しつつ投与量をさらに減らす |

| 3. 低用量・試験中止 | 血液検査やACTH刺激試験で副腎機能を評価する |

| 4. 完全中止または維持 | 副腎機能が回復していれば中止、難しければ低用量維持 |

こうした段階的アプローチを取ることで副腎が徐々に自力でホルモンを分泌できるようになる可能性を高めることができます。

一方で副腎の機能が著しく損なわれている場合は完全に中止できず維持療法に移行する場合も少なくありません。

治療期間中に注意したいこと

ヒドロコルチゾンを長期にわたって使う場合は骨密度低下や血糖値の上昇などステロイド薬特有の副作用が現れる可能性があります。

定期的な血液検査や骨密度検査を受けながら必要ならばビタミンDやカルシウム製剤などのサプリメントも併用して合併症を予防します。

また、特に女性患者の場合はホルモンバランスの乱れが月経周期や妊娠・出産に影響することもあります。

こうしたライフステージに合わせた治療計画の見直しも必要になるため、日々の変化を細かく医療スタッフに伝えていくことが大切です。

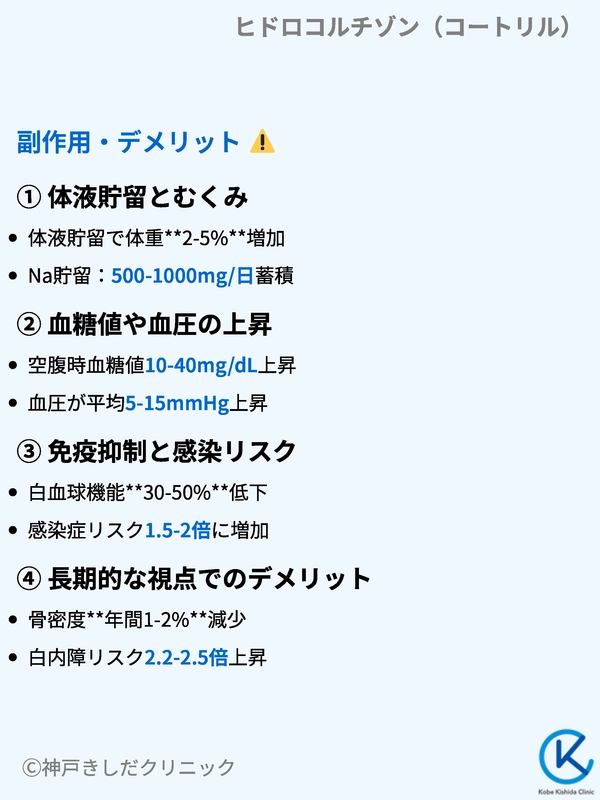

副作用・デメリット

薬には効果と同時に副作用リスクが伴います。

ヒドロコルチゾンの場合も正しく使えば安全性は比較的高いとされますが、副腎不全などで長期的に使うケースでは注意すべき点がいくつかあります。

体液貯留とむくみ

ヒドロコルチゾンを大量に服用すると体内の水分やナトリウムが貯留しやすくなることがあります。

結果として浮腫(むくみ)が出現して体重増加を感じる人もいるようです。

特に高血圧や心臓病の既往がある場合は血圧や循環器系への負荷を観察しながら治療を進める必要があります。

- 足や顔がむくむ

- 体重が増加する

- 靴や指輪がきつくなる

- 朝起きたときにまぶたが重い

むくみのコントロールには塩分摂取量の管理や適度な有酸素運動が役立つ場合があります。

医師と相談しながら自分に合った生活習慣を整えていくことが大切です。

血糖値や血圧の上昇

コルチゾールには血糖値を上昇させる作用があります。

そのため糖尿病や耐糖能異常を抱えている人がヒドロコルチゾンを使うと血糖コントロールがさらに難しくなることがあります。

高血圧を持つ方も血圧が上がりやすくなる場合があるので、定期的に血圧測定を行い、医療スタッフと連携しながら数値を管理してください。

免疫抑制と感染リスク

ステロイド薬は免疫反応を抑える側面も持っています。

長期投与では感染症にかかりやすくなる、あるいは感染が重症化しやすくなる可能性があります。

風邪の引き始めなど日常的な体調変化にも注意を払い、早めに適切な対処を行うことが望まれます。

以下は副作用として懸念される症状です。服用量や体質によって個人差がありますが、定期的にチェックしておくと早期対応につながります。

| 副作用の種類 | 主な症状やリスク |

|---|---|

| 代謝異常 | 高血糖、脂質異常症など |

| 水・電解質バランス | むくみ、血圧上昇 |

| 骨系統 | 骨粗しょう症、骨折リスクの増加 |

| 皮膚症状 | 皮膚の菲薄化、傷の治りが遅れるなど |

| 精神神経系 | 気分変動、不眠、焦燥感 |

| 免疫機能 | 易感染性、感染症の重症化 |

これらの副作用はすべての患者さんに起こるわけではありません。特に低用量での維持療法ではリスクが軽減されます。

それでも身体の変化に敏感になり、少しでも異常を感じたら早めに医療機関へ相談するとよいでしょう。

長期的な視点でのデメリット

長期使用では骨密度の低下による骨折リスクの増加や皮膚の萎縮、筋力低下など、じわじわと現れる影響が無視できません。

小児においては成長障害を誘発する懸念もあるため慎重に投与量を決める必要があります。

また、一度ステロイドに頼った状態が長引くと副腎が自力でコルチゾールを分泌する力が低下して離脱が難しくなる場合もあります。

こうしたリスクやデメリットを正しく理解しながらメリットと比較してバランスを取ることが大切です。

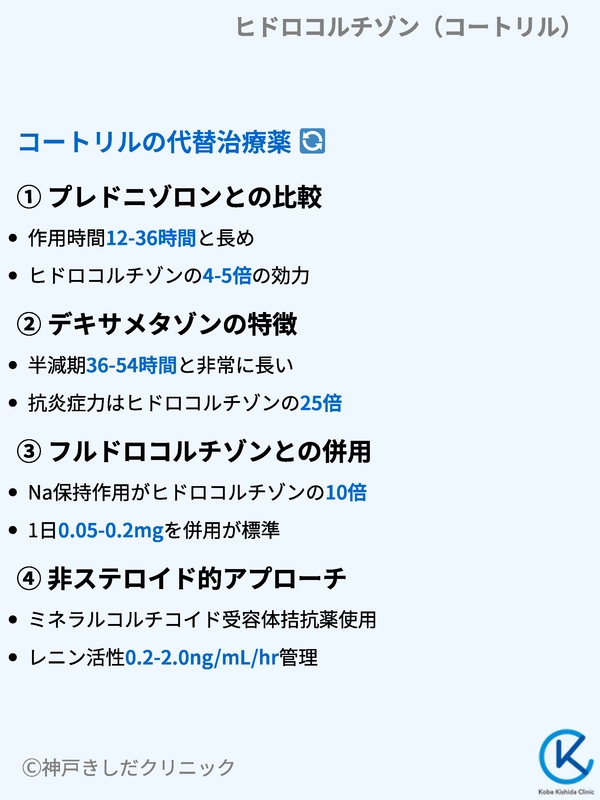

コートリルの代替治療薬

副腎不全などの治療でヒドロコルチゾンを使うことが多いですが、個々の患者さんの状況によっては他のステロイド薬や治療法を選ぶ場合もあります。

代替薬の選択肢を知っておくと将来的な治療方針の変更に対応しやすくなります。

プレドニゾロンとの比較

プレドニゾロンはヒドロコルチゾンよりも作用が長く、抗炎症作用が強いとされるステロイド薬です。

副腎不全の補充療法よりもリウマチや炎症性疾患の治療で使われることが多いです。

ただし抗炎症作用が強いぶん、副作用も出やすい傾向があります。

ヒドロコルチゾンと比べて投与回数を減らせるというメリットもありますが、コルチゾールそのものの生理的置き換えには必ずしも適していない場合があります。

- 作用時間が長め

- 抗炎症作用が強い

- 投与量を少なくできる場合がある

- 生理的置き換えが必須の場合は慎重に検討

プレドニゾロンは自己免疫疾患やアレルギー性疾患など幅広い分野で使われていますが、副腎不全に対する第一選択が常にプレドニゾロンになるわけではありません。

医師は患者さんの病態や生活習慣などを総合的に考慮して、最も適した薬を選びます。

デキサメタゾンの特徴

デキサメタゾンはさらに作用が強力で長時間持続するステロイドです。

体内での半減期が長く、一日一回の服用で済む場合もあります。

その反面でヒドロコルチゾンのような生理的なリズムに近い形での補充が難しいため、副腎不全の補充療法にはあまり適さないとされます。

フルドロコルチゾンとの併用

鉱質コルチコイド作用を補うためにフルドロコルチゾンを追加で処方するケースがあります。

特に一次性副腎不全(アジソン病)でアルドステロンの不足が顕著な場合はヒドロコルチゾンだけでは不十分になることがあるからです。

フルドロコルチゾンを併用することで血圧や電解質バランスをより安定させることができる可能性があります。

ヒドロコルチゾン以外の代表的なステロイド薬は次の通りです。投与目的や半減期などが異なるため、病態に応じた選択が必要です。

| 薬剤名 | 作用時間 | 主な用途 | 鉱質コルチコイド作用 |

|---|---|---|---|

| ヒドロコルチゾン | 短い | 副腎不全の置換療法 | 弱い |

| プレドニゾロン | 中間くらい | 抗炎症、自己免疫疾患、補充療法など | 弱い |

| デキサメタゾン | 長い | 抗炎症作用の強化、腫瘍関連等 | ほぼなし |

| フルドロコルチゾン | 中間くらい | 鉱質コルチコイド不足の補充 | 強い |

このように、ステロイド薬にはそれぞれ特性があり、単独や併用で使用目的が異なります。

医師の判断でヒドロコルチゾンから別の薬へ変更する場合や、追加でフルドロコルチゾンを加える場合もあることを理解しておくと良いでしょう。

非ステロイド的アプローチ

副腎不全の根本治療にはステロイド以外の選択肢が乏しいのが現状です。

しかし慢性の炎症や自己免疫異常などでステロイドを長期使用する時は免疫調整薬や生物学的製剤などを併用してステロイド量を減らす方針がとられることがあります。

食事療法や生活習慣の改善だけで副腎不全そのものを完治させることは難しいですが、補助的に体調を整える意味では効果的です。

栄養バランスを保ち、十分な睡眠と運動を取り入れながら必要に応じて医療従事者と相談すると安心です。

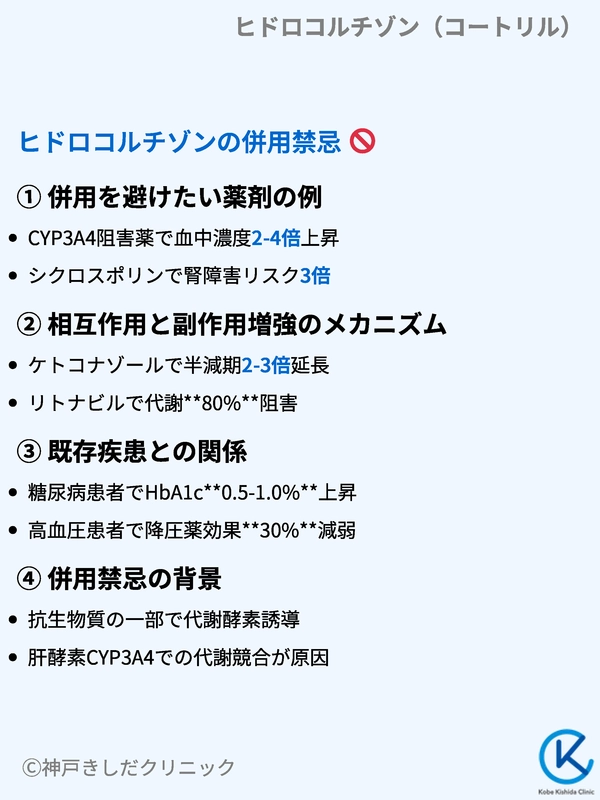

ヒドロコルチゾンの併用禁忌

複数の薬を併用する場合には相互作用によって効果が増強したり副作用が高まったりすることがあります。

ヒドロコルチゾン(コートリル)にも他の薬との組み合わせに注意が必要なケースがあります。

併用を避けたい薬剤の例

ヒドロコルチゾンは肝臓の酵素によって代謝されるため、同じ経路で代謝を受ける薬や肝機能に影響を与える薬は注意が必要です。

また、免疫抑制効果が重なる薬を一緒に使うと感染症リスクが上がります。

- 免疫抑制剤(シクロスポリンなど)

- 一部の抗真菌薬(ケトコナゾールなど)

- 代謝酵素に作用する薬(リトナビルなど)

- 利尿剤(高血圧の治療薬)との併用で電解質異常に注意

必ずしも併用完全禁止というわけではありませんが、慎重なモニタリングや用量調整が必要になります。

特に利尿剤との併用は電解質バランスに影響を及ぼす可能性が高いので、血液検査の頻度を増やすなどの対策をとることがあります。

相互作用と副作用増強のメカニズム

ステロイド薬は体内の代謝や免疫システムに影響を与えるため、同時に用いる薬の効果が強まったり弱まったりすることがあります。

例えば高血糖を引き起こしやすい薬とヒドロコルチゾンを併用すると糖代謝が大きく乱れるリスクがあります。

逆に抗てんかん薬の一部はステロイドの代謝を促進して薬効を弱めることもあります。

以下は併用時に注意が必要とされる薬剤例と考えられる相互作用を簡単にまとめたものです。

| 併用薬 | 予想される相互作用 | コメント |

|---|---|---|

| 抗てんかん薬 | 代謝酵素の誘導によりヒドロコルチゾンの効果減弱 | 投与量の調整が必要になる場合がある |

| 一部の抗生物質 | 肝代謝の阻害によりヒドロコルチゾンの血中濃度上昇 | 副作用が出やすくなる可能性がある |

| 経口抗糖尿病薬 | 血糖コントロールの悪化 | 血糖値モニタリングの強化が推奨される |

| NSAIDs(消炎鎮痛剤) | 胃腸障害リスクの増大 | 胃腸保護薬の追加などが検討されることがある |

相互作用の内容は個人の体質や病状によって変わることもあるので、医師や薬剤師には現在服用中の薬剤を正確に伝えるようにしましょう。

特に自己判断で市販薬やサプリメントを併用すると予期せぬトラブルが起きる可能性があるため、相談を怠らないようにしてください。

既存疾患との関係

糖尿病や高血圧、骨粗しょう症などの持病がある場合はヒドロコルチゾンを使うと症状が悪化しやすくなる可能性があります。

副作用を抑えながら治療を続けるため持病がある方は特に定期的な検査とフォローアップが大切です。

投薬状況だけでなく、生活習慣の調整なども並行して行うことを検討してください。

併用禁忌の背景

厳密な意味でヒドロコルチゾンの絶対的な併用禁忌は限られています。

ただし他の薬と組み合わせる際に生じるリスクを十分に踏まえて必要に応じて代替薬や用量調整を検討する姿勢が求められます。

事前に薬歴や病歴を共有しておけば危険な併用を避けやすくなります。

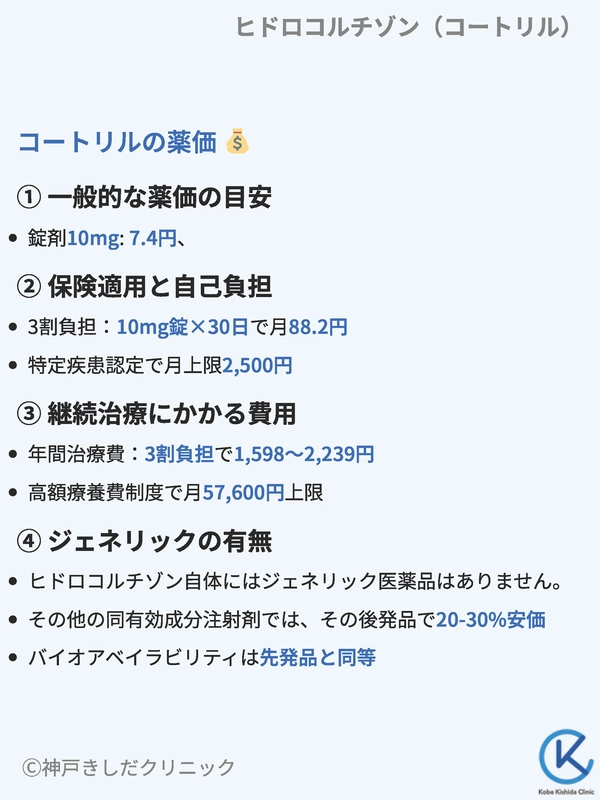

コートリルの薬価

治療を長期間続けるとなると費用面も気になります。

ヒドロコルチゾン(コートリル)の薬価や保険適用のポイントを押さえておくと、治療計画を立てやすくなるでしょう。

一般的な薬価の目安

コートリルの薬価は1錠あたり数十円程度で、剤形や含有量によって多少変わります。

過去に薬価改定が行われている可能性もあるため、最新情報は調剤薬局や医療機関で確認すると確実です。

日本の公的医療保険が適用される場合は患者さんの負担額は薬価の一部になります。

自己負担割合が3割の方であれば実際の支払いは薬価の3割相当となります。

- 薬価は厚生労働省の設定により決まる

- 錠数や用量が増えると費用も増加する

- ジェネリック医薬品があるかどうかもチェックが可能

- 処方日数や処方箋の回数によって支払い額が変わる

ジェネリック医薬品が存在する場合では同じ有効成分の薬でも薬価が異なるため、負担を抑えられる可能性があります。

ただし副作用や剤形の違いなどもあるため、医療チームと相談して変更のメリットやデメリットを検討してください。

保険適用と自己負担

日本の公的健康保険制度を利用できる場合は副腎不全などの診断が適切に下れば、コートリルの処方に保険が適用されます。

自己負担割合は3割が一般的ですが、年齢や所得によっては1割や2割になることがあります。

下記は一般的な自己負担割合と負担額の目安を例示したものです。実際の数値は薬価や処方量によって変動します。

| 患者の自己負担割合 | 1錠あたりの薬価(仮定) | 実際の自己負担額(1錠あたり) |

|---|---|---|

| 3割負担 | 7.4円 | 2.2円 |

| 2割負担 | 7.4円 | 1.5円 |

| 1割負担 | 7.4円 | 0.7円 |

高額療養費制度の対象となる場合は一定以上の自己負担額を超えた分が後から払い戻されることもあります。

長期治療で出費がかさむ時はこうした制度を活用して家計負担を軽減することができます。

継続治療にかかる費用

副腎不全や先天性副腎過形成症などでは年間を通してコートリルの服用が必要になることが多いです。

例えば1日20mg~30mgを毎日服用するとして、1錠10mgのコートリルを2~3錠消費します。

月単位で換算すると444円から622円程度、年間で見れば5,328円から7,464円程度の薬剤費になることもあります。

ただしこれはあくまで目安であり、実際は投与量や処方日数、自己負担割合などによって変動します。

治療計画を立てる際は医師や薬剤師に費用についても相談すると負担感を把握しやすくなります。

ジェネリックの有無

ヒドロコルチゾン自体にはジェネリック医薬品はありません。

しかし、ヒドロコルチゾンを含むその他の注射剤はジェネリック医薬品が存在しており、その場合はブランド薬より薬価が低いです。

継続的に飲む必要がある薬なのでジェネリックを選択することで医療費を抑えることができるかもしれません。

一方で薬の形状や味、添加物の違いなど個人の好みによってはブランド薬を選ぶ方が飲みやすいという場合もあります。

どちらを選んでも効果や安全性に大きな差はないとされますが、気になる点があれば主治医や薬剤師に相談してください。

自分の治療と生活スタイルに合った選択をすることが大切です。

以上