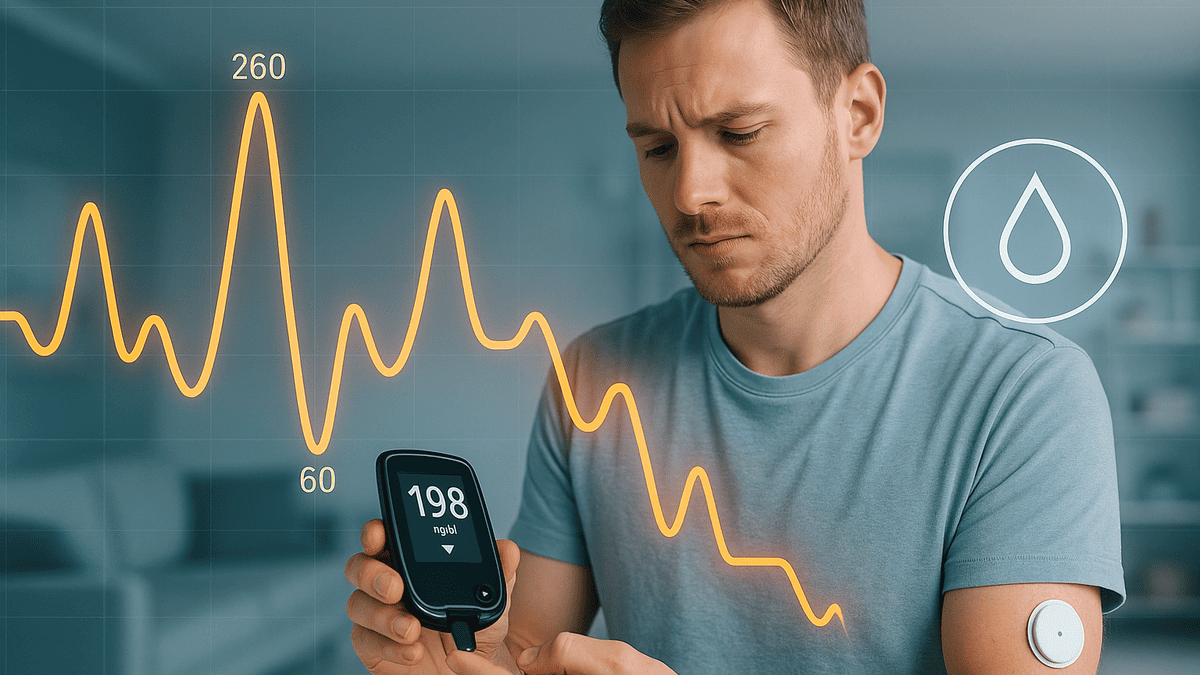

1型糖尿病と向き合う中で、「しっかりインスリンを打っているのに、血糖値が急に上がったり下がったりする」「食事や運動に気をつけているつもりでも、血糖値が安定しない」といった悩みを抱えていませんか。

血糖値の激しい変動(乱高下)は日々の生活の質を下げるだけでなく、将来の合併症リスクにも繋がります。

この記事では1型糖尿病で血糖値が安定しない原因を多角的に掘り下げ、日々の自己管理でできる対策から最新の医療技術の活用まで具体的な方法を専門医の視点から詳しく解説します。

1型糖尿病と血糖変動の基礎知識

血糖値がなぜ不安定になるのかを理解するためには、まず1型糖尿病の基本的な特徴と、血糖値の変動が体に与える影響を知ることが重要です。

1型糖尿病とは

1型糖尿病は自己免疫反応などによって血糖値を下げる唯一のホルモンである「インスリン」を分泌する膵臓のβ細胞が破壊されてしまう病気です。

その結果体内でインスリンがほとんど、あるいは全く作られなくなります。このため、生命を維持するためにインスリン注射によって体外から補充し続ける必要があります。

なぜ血糖値が不安定になりやすいのか

健康な人の体では血糖値の変動に応じて膵臓が24時間体制でインスリンの量を精密に自動調節しています。

しかし1型糖尿病の場合は、この自動調節機能が働きません。

食事や運動、ストレスなど血糖値を変動させる様々な要因に合わせてインスリンの量やタイミングを自分で考えて調節する必要があるため、血糖値が不安定になりやすいのです。

1型糖尿病と2型糖尿病の主な違い

| 項目 | 1型糖尿病 | 2型糖尿病 |

|---|---|---|

| 原因 | 自己免疫などによる膵β細胞の破壊 | 遺伝的要因+生活習慣(インスリンの効きが悪くなる等) |

| インスリン分泌 | ほとんど分泌されない(絶対的欠乏) | 分泌量が少ない、または効きが悪い(相対的欠乏) |

| 治療 | インスリン注射が必須 | 食事・運動療法、内服薬、インスリン注射 |

血糖値の乱高下がなぜ問題なのか

血糖値が激しく上下することは血管に大きな負担をかけ、動脈硬化を促進します。

これにより将来的に糖尿病の三大合併症(網膜症、腎症、神経障害)や、心筋梗塞、脳梗塞などのリスクを高めます。

また、日々の生活においても高血糖による倦怠感や低血糖による体調不良など、QOL(生活の質)を著しく低下させる原因となります。

血糖値が安定しない原因【食事編】

食事は血糖値に直接影響を与える最も大きな要因です。インスリン量とのバランスが崩れると血糖値は大きく変動します。

カーボカウントのズレ

カーボカウントは食事に含まれる炭水化物(糖質)の量を把握し、それに見合ったインスリン量を決める方法です。

この糖質の量の見積もりが実際とずれているとインスリンが多すぎて低血糖になったり、少なすぎて高血糖になったりします。

特に外食や加工食品では糖質量が分かりにくいことが課題です。

食事とインスリン注入のタイミング

食事の直前に注射する超速効型インスリンは効果が出始めるまでに10~15分程度の時間がかかります。

食事を始めてすぐに血糖値が上がりやすいものを食べると、インスリンの効果が追いつかずに食後高血糖を招きます。

逆にインスリンを打ってから食事までの時間が空きすぎると、食前に低血糖を起こす危険があります。

脂質やタンパク質の影響

血糖値を上げるのは糖質だけではありません。

脂質やタンパク質は糖質に比べて血糖値を上げる作用は緩やかですが、消化吸収に時間がかかるため、食後数時間経ってからじわじわと血糖値を上昇させることがあります。

ピザや唐揚げ、焼肉などを食べた後に夜間や翌朝の血糖値が高くなるのはこのためです。

食事内容と血糖変動のパターン

| 食事内容 | 血糖値の上がり方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 糖質中心(おにぎり、うどん等) | 速やかに、高く上昇する | インスリンの打ち遅れに注意 |

| 脂質・タンパク質が多い食事 | 緩やかに、長時間上昇が続く | 追加のインスリン注入が必要な場合も |

| 食物繊維が豊富な食事 | 上昇が緩やかになる | 糖質の吸収を穏やかにする |

血糖値が安定しない原因【インスリン編】

インスリン治療そのものに関する要因も血糖変動に大きく関わっています。

基礎インスリンの量の不一致

基礎インスリン(持効型溶解インスリン)は食事以外の時間帯の血糖値を安定させるためのものです。

この量が多すぎると空腹時や夜間に低血糖を起こしやすくなります。逆に少なすぎると、次の食事を待たずに血糖値がだらだらと上昇してしまいます。

自分の生活リズムに合った適切な量を見つけることが重要です。

インスリンの注射部位による吸収速度の違い

インスリンは注射する部位によって吸収される速さが異なります。一般的に腹部が最も速く、次いで上腕、臀部、大腿部の順です。

いつも同じ部位に注射していると、その部分の皮下組織が硬くなる「リポハイパートロフィー」を起こし、インスリンの吸収が不安定になる原因にもなります。

インスリン注射部位と吸収速度

- 腹部(速い)

- 上腕(普通)

- 臀部(ゆっくり)

- 大腿部(最もゆっくり)

インスリン製剤の劣化

インスリンはタンパク質でできているため、熱や凍結、強い光に弱い性質があります。

夏の暑い車内に放置したり、冬に凍らせてしまったりすると、インスリンが変性して効果が著しく低下します。適切な温度で保管することが大切です。

血糖値が安定しないその他の原因

食事やインスリン以外にも日常生活の中の様々な要因が血糖値を変動させます。

運動の種類・強度・タイミング

運動は血糖値を下げる効果がありますが、その影響は運動の種類やタイミングによって大きく異なります。

ウォーキングなどの有酸素運動は血糖値を下げる傾向にありますが、短距離走や筋力トレーニングなどの無酸素運動は、一時的に血糖値を上げることもあります。

また、運動後数時間経ってから低血糖が起こることもあるため注意が必要です。

運動の種類と血糖値への主な影響

| 運動の種類 | 主な影響 | 注意点 |

|---|---|---|

| 有酸素運動(ウォーキング等) | 血糖値を下げる | 運動前後の補食やインスリン調整が必要 |

| 無酸素運動(筋トレ等) | 一時的に血糖値を上げることもある | 運動後の低血糖にも注意が必要 |

ストレスや睡眠不足

精神的なストレスや睡眠不足は血糖値を上げるホルモン(コルチゾールやアドレナリンなど)の分泌を促します。

これらのホルモンはインスリンの働きを妨げるため、思いがけず高血糖になることがあります。

「特に何もしていないのに血糖値が高い」という時は心身の疲れが原因かもしれません。

シックデイ(体調不良時)

風邪や胃腸炎などで体調を崩した時(シックデイ)は体がストレス状態となり、血糖値を上げるホルモンが多く分泌されます。

食事ができなくても高血糖になることが多く、逆にインスリンが不足すると「糖尿病ケトアシドーシス」という危険な状態に陥ることもあります。

自己判断でインスリンを中断するのは絶対に避けるべきです。

女性ホルモンの影響

女性の場合、月経周期に伴うホルモンバランスの変化が血糖値に影響を与えることがあります。

特に排卵後から月経前にかけての時期(黄体期)はインスリンが効きにくくなり、血糖値が上昇しやすくなる傾向があります。

毎月のパターンを把握し、インスリン量を調整するなどの対応が有効です。

血糖値の安定化を目指すための対策

血糖変動の原因が多岐にわたるからこそ、多角的な対策が必要です。日々の自己管理と新しい医療技術の活用が鍵となります。

正確なカーボカウンティング

食事記録をつけ、食品成分表示をよく確認するなどして、糖質量を正確に把握する練習を重ねることが大切です。

分からない場合は管理栄養士に相談するのも良い方法です。経験を積むことで徐々に精度が高まっていきます。

血糖値測定と記録の徹底

血糖値の変動パターンを把握するためには、こまめな血糖測定と記録が欠かせません。

食前・食後だけでなく、就寝前や夜間、運動前後など気になるタイミングで測定することで、自分の血糖値の「癖」が見えてきます。

この記録がインスリン調整の最も重要な根拠となります。

低血糖の症状と対処法

| 症状の段階 | 主な症状 | 対処法 |

|---|---|---|

| 初期症状 | 強い空腹感、冷や汗、動悸、手の震え | ブドウ糖10gまたは砂糖20g、糖分を含むジュースを摂取 |

| 進行した症状 | 意識がもうろうとする、異常な行動 | 家族など周りの人に助けを求め、ブドウ糖を摂取させる |

CGM(持続血糖測定器)の活用

CGMは24時間持続的に血糖値を測定し、その変動をグラフとして「見える化」する機器です。

これまで分からなかった夜間の血糖変動や、食事・運動に対する細かい反応が手に取るように分かります。

血糖値のトレンド(上昇・下降傾向)も矢印で表示されるため、低血糖や高血糖への早期対応が可能になります。

インスリンポンプ(CSII)とSAP療法

インスリンポンプは持続的に皮下に超速効型インスリンを注入する小型の機器です。

基礎インスリンをより生理的なパターンに近い形で注入でき、頻回注射に比べて血糖コントロールが安定しやすいとされています。

さらにCGMとインスリンポンプが連動し、低血糖を予測して自動でインスリン注入を停止する「SAP療法」は、より安全で質の高い血糖管理を実現します。

糖尿病内科での相談と治療調整

血糖値が安定しない時は一人で抱え込まずに、主治医や医療スタッフに相談することが何よりも大切です。

定期的な受診の重要性

定期的に受診し、血糖値の記録やCGMのデータを見ながら、医師や看護師、管理栄養士と一緒に血糖変動の原因を探り、対策を考えることが血糖安定化への近道です。

生活の変化に合わせてインスリンの種類や量をきめ細かく調整していきます。

シックデイルールの確認

体調を崩した時にどう対応するか、事前に主治医と具体的なルール(シックデイルール)を決めておくことが重要です。

インスリンの調整方法、食事の摂り方、どのような時に病院に連絡すべきかなどを日頃から確認しておきましょう。

シックデイルールの基本

| 項目 | 対応の基本 |

|---|---|

| インスリン | 自己判断で絶対に中断しない。むしろ増量が必要な場合も。 |

| 食事 | おかゆなど消化の良い炭水化物を摂るように努める。 |

| 水分 | 脱水を防ぐため、スープや経口補水液などで十分に補給する。 |

| 連絡 | 食事が全くとれない、嘔吐が続く、高血糖が続く場合はすぐに連絡。 |

最新治療法へのアクセス

1型糖尿病の治療は日々進歩しています。CGMやインスリンポンプだけでなく、新しいインスリン製剤や治療法も次々と登場しています。

現在の治療で血糖コントロールが難しい場合でも別の選択肢があるかもしれません。

積極的に主治医に相談し、ご自身に合った治療法を見つけていきましょう。

よくある質問

1型糖尿病の血糖管理について、患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- Qお酒を飲むときの注意点は何ですか?

- A

アルコールは肝臓での糖の放出を抑えるため、飲んでいる最中や飲んだ後、特に翌朝に低血糖を起こしやすくなります。

飲む前や就寝前のインスリン量の調整、補食など事前の対策が必要です。

また、糖質を含むお酒(ビール、日本酒、甘いカクテルなど)は血糖値を上げるため、その分の糖質量も考慮します。

飲む場合は必ず主治医に相談し、安全な飲み方を指導してもらってください。

- Q外食時のカーボカウントはどうすればいいですか?

- A

外食は栄養成分が分かりにくく、カーボカウントが難しい場面です。

最近ではメニューに栄養成分表示がある店も増えています。表示がない場合はご飯の量(茶碗1杯で約50~60gの糖質など)から推測したり、経験に基づいて判断したりします。

迷った時は食前と食後の血糖値を測定し、その後のインスリン調整に活かすことが大切です。

- Qストレスだけで血糖値は上がりますか?

- A

はい、上がります。

仕事のプレッシャーや人間関係の悩み、試験前などの強い精神的ストレスは血糖値を上げるホルモンを分泌させ、インスリンの効きを悪くします。

思い当たる原因がないのに高血糖が続く場合はストレスが影響している可能性も考え、リラックスする時間を作るなどの工夫も重要です。

- Q血糖値が安定すれば合併症は防げますか?

- A

はい、その可能性は非常に高くなります。

良好な血糖コントロールを長期にわたって維持することが、糖尿病合併症の発症や進行を防ぐ上で最も重要であることが多くの研究で証明されています。

血糖値の乱高下を抑え、目標範囲内(TIR: Time In Range)の時間を長く保つことが、康な未来につながります。

以上

参考にした論文

IGA, Ryo, et al. Glycemic variability in type 1 diabetes compared with degludec and glargine on the morning injection: an open-label randomized controlled trial. Diabetes Therapy, 2017, 8: 783-792.

ABIRU, Norio, et al. Glycemic control status, diabetes management patterns, and clinical characteristics of adults with type 1 diabetes in Japan: Study of Adults’ Glycemia in T1DM subanalysis. Diabetology international, 2021, 12: 460-473.

INABA, Yuiko, et al. Impact of glycemic variability on the levels of endothelial progenitor cells in patients with type 1 diabetes. Diabetology international, 2018, 9: 113-120.

TAKAHASHI, Hiroshi, et al. Comparison of glycemic variability in Japanese patients with type 1 diabetes receiving insulin degludec versus insulin detemir using continuous glucose monitoring: a randomized, cross-over, pilot study. Expert Opinion on Pharmacotherapy, 2017, 18.4: 335-342.

IUCHI, Hiroyuki, et al. The durability of basal insulin affects day-to-day glycemic variability assessed by continuous glucose monitoring in type 2 diabetes patients: a randomized crossover trial. Diabetes Technology & Therapeutics, 2017, 19.8: 457-462.

AYANO-TAKAHARA, Shiho, et al. Glycemic variability is associated with quality of life and treatment satisfaction in patients with type 1 diabetes. Diabetes Care, 2015, 38.1: e1-e2.

IMAGAWA, Akihisa, et al. Fulminant type 1 diabetes: a nationwide survey in Japan. Diabetes care, 2003, 26.8: 2345-2352.

ARAKI, Eiichi, et al. Japanese clinical practice guideline for diabetes 2019. Diabetology international, 2020, 11: 165-223.

SAISHO, Yoshifumi. Glycemic variability and oxidative stress: a link between diabetes and cardiovascular disease?. International journal of molecular sciences, 2014, 15.10: 18381-18406.

ZHOU, Zheng, et al. Glycemic variability: adverse clinical outcomes and how to improve it?. Cardiovascular diabetology, 2020, 19: 1-14.