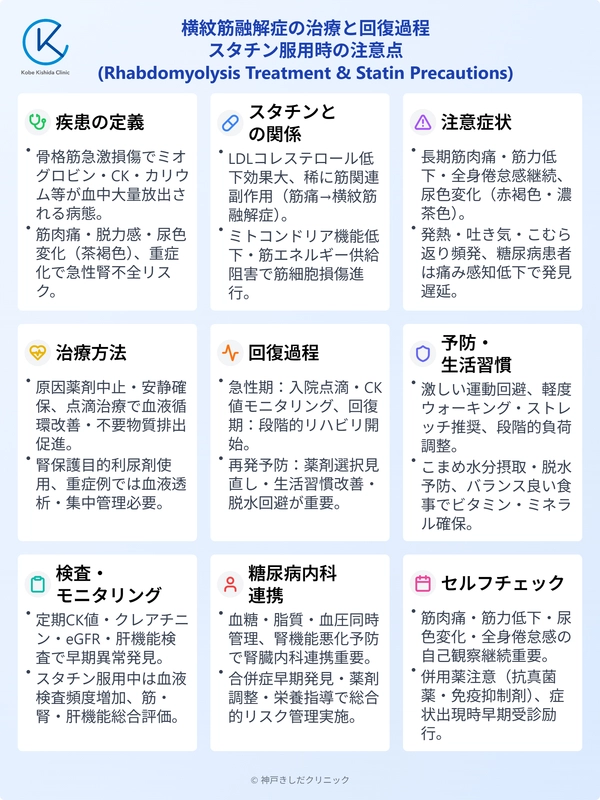

横紋筋融解症は様々な要因によって筋肉組織が急激に壊され、筋細胞の成分が血中に流れ出る病態です。

スタチンを服用している方や糖尿病などの基礎疾患を持つ方はリスクを正しく知りながら治療と予防に取り組む必要があります。

本記事では横紋筋融解症の仕組みと治療、回復までの過程、そしてスタチンを服用するときに押さえておきたい注意点について丁寧に解説します。

糖尿病内科を含む複数の専門科との連携が望ましい場合もあり、健康を守るためのヒントを紹介します。

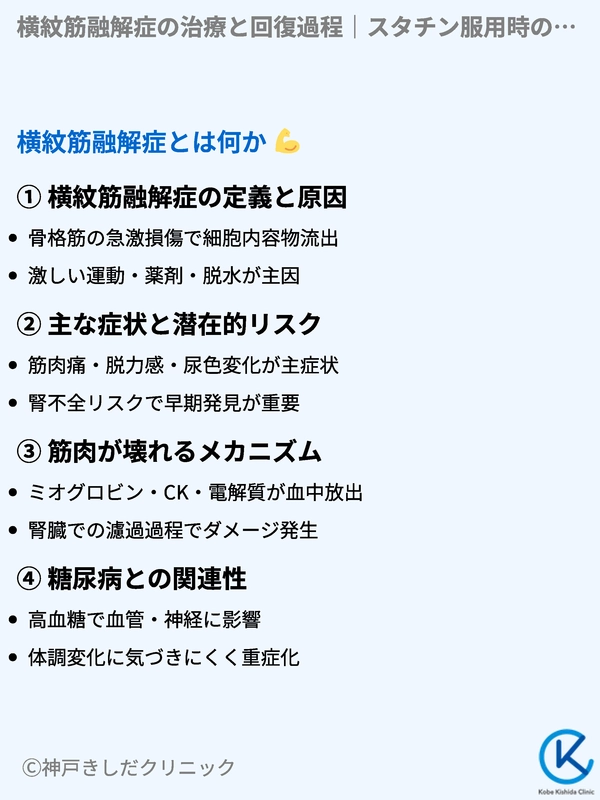

横紋筋融解症とは何か

筋肉は体を動かすだけでなく、糖代謝をはじめとする多くの機能に関わっています。

その筋肉が広範囲で損傷を受けると多量のミオグロビンやカリウムなどが血中に流れ出し、腎臓をはじめとするさまざまな臓器に負担がかかります。

特に横紋筋融解症では初期症状を見逃してしまうと急速に病状が進行し、腎機能障害など深刻な合併症を引き起こす場合があります。

この章では横紋筋融解症の基本的な定義や仕組み、主な症状について解説します。

糖尿病をはじめとする生活習慣病を抱える方も横紋筋融解症のリスクを知っておくと早期の対策に役立ちます。

横紋筋融解症の定義と原因

横紋筋融解症は骨格筋の急激な損傷によって細胞内容物が血流へ大量に放出される病態です。

原因は多岐にわたり、激しい運動や外傷、脱水状態、代謝性疾患、特定の薬剤(スタチンを含む)などが引き金になることがあります。

特にスタチンは脂質異常症の治療で処方されることが多く、血中コレステロール値を低下させる効果がありますが、まれに筋肉への副作用が現れることがあるため注意が必要です。

主な症状と潜在的リスク

横紋筋融解症の主な症状として筋肉痛や脱力感、全身の倦怠感、尿の色の変化(茶色もしくは赤褐色)などが挙げられます。

初期には筋肉の強い痛みが出にくい場合もあるため、体のだるさやちょっとした尿の色の変化を見逃すと腎不全にまで至るケースもあります。

特に糖尿病の方は末梢神経障害などにより痛みを感じにくいことがあり、発見が遅れることがあります。

筋肉が壊れるメカニズム

激しい物理的ストレスや薬物の作用などで筋繊維が壊れると、筋細胞内に含まれるミオグロビンやクレアチンキナーゼ(CK)、電解質(特にカリウム)などが血液中に放出されます。

これらの成分が血液を通って腎臓で濾過される過程でミオグロビンが腎臓にダメージを与えると急性腎不全に至る可能性もあります。

糖尿病との関連性

糖尿病と横紋筋融解症には直接的な関連があるわけではありませんが、高血糖状態が続くと血管や神経に影響が出やすくなり、さまざまな合併症を引き起こしやすい傾向があります。

体調の異変に気づきにくく、重症化しやすい点で注意が必要です。

糖尿病内科などの専門を受診して定期的に健康チェックを行うことで万が一のリスクを早期に発見しやすくなります。

横紋筋融解症に関連しやすい要因

| 要因 | 詳細 |

|---|---|

| 激しい運動や外傷 | 筋繊維に過度のストレスがかかる |

| 高温環境での作業 | 脱水症状を伴いやすい |

| スタチンなど特定の薬剤 | 筋肉に対する副作用 |

| アルコールの多量摂取 | 筋肉の修復を阻害しやすい |

| 糖尿病などの基礎疾患 | 合併症で検知が遅れる可能性 |

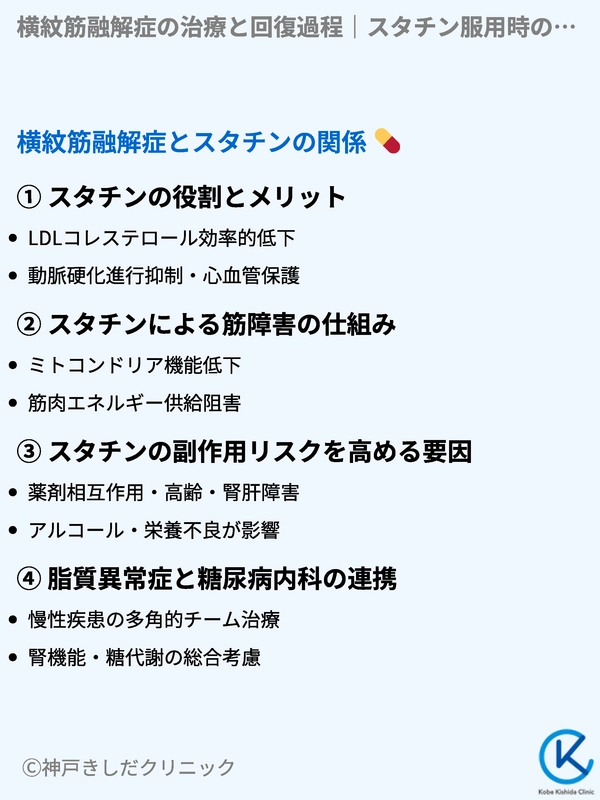

横紋筋融解症とスタチンの関係

スタチンは脂質異常症の治療のために用いられる薬剤でLDLコレステロールを効率的に下げる効果があります。

一方で、まれではあるものの筋関連の副作用が生じることが報告されています。

軽度の筋痛や筋力低下などから始まり、重症化すると横紋筋融解症につながるケースがあります。

ここではスタチンの役割やメリットとリスクを解説し、スタチンを服用する際に注意すべきポイントを紹介します。

糖尿病をお持ちの方が脂質異常症を併発している場合も多いため、糖尿病内科医や専門家との連携も大切です。

スタチンの役割とメリット

スタチンは主に肝臓のコレステロール合成を抑制する働きを持ち、LDLコレステロール値を下げることで動脈硬化の進行を抑える効果が期待されます。

動脈硬化は心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気のリスクを高めます。

スタチンによってLDLコレステロールが下がると心血管イベントを回避する一助となるため、高コレステロール血症や糖尿病を併発する方にとって大切な治療選択肢になります。

スタチンによる筋障害の仕組み

スタチンはコレステロール合成を抑える一方で、細胞膜や筋肉の代謝にも影響を及ぼします。

個人差が大きいものの、ミトコンドリア機能を低下させたり筋肉へのエネルギー供給を妨げたりすることにより、筋細胞が損傷を受けることがあります。

その損傷が激しくなると横紋筋融解症へと発展する可能性があります。

スタチンの副作用リスクを高める要因

スタチンの服用で筋障害を起こしやすくなる要因としては、

- 薬剤の相互作用(抗真菌薬や免疫抑制剤などの併用)

- 高齢者

- 慢性腎臓病や肝障害

- 大量のアルコール摂取

- 栄養不良や過度のダイエット

などが挙げられます。

特に糖尿病を持つ方で腎機能が低下している方はリスクが高まる可能性がありますので、服用の際には慎重な判断が必要です。

脂質異常症と糖尿病内科の連携

脂質異常症と糖尿病はいずれも生活習慣に密接に関わる慢性疾患です。

両者を併発している場合、内科医や糖尿病内科医、管理栄養士などのチームで連携しながら治療を進めることが望ましいです。

スタチンを利用するかどうかの判断や代替薬の選択は、その方の腎機能や糖代謝の状態を総合的に考慮した上で決定されます。

スタチンと糖尿病内科受診のメリット

| 項目 | メリット |

|---|---|

| 定期的な血液検査 | CK値や肝機能、腎機能の早期把握 |

| 生活習慣指導 | 食事・運動療法の質を高める |

| 多角的なリスク管理 | 動脈硬化や腎障害などの合併症予防 |

| 病状の早期発見 | 筋痛や倦怠感の原因究明が迅速になる |

スタチン服用中の方へ:注意すべき症状

スタチンを服用している方が横紋筋融解症を起こすのは稀ですが、万が一の重症化を防ぐために初期症状をいち早く察知することが重要です。

筋肉痛や全身の倦怠感に限らず、尿の色など何気ない変化を見逃さないようにすると早期発見につながります。

ここではスタチン服用中の方が注目してほしい症状を挙げ、もし症状に気づいた場合の対応について解説します。

糖尿病内科など専門家とのコミュニケーションも心強い味方になります。

スタチン服用中に起こりやすい症状

- 筋肉痛や筋力低下が長引く

- 全身のだるさが続く

- 尿の色が赤褐色や濃い茶色になった

- 発熱や吐き気を伴う

- こむら返りや痙攣が起こりやすくなる

軽度の筋痛やだるさを感じることはスタチンの副作用として比較的よく知られています。

しかし、これらの症状が長期化または急激に強くなる場合は早めに受診し、血液検査でCK値などを確認してもらう必要があります。

症状が出たらまず確認すべきポイント

- 最近の生活習慣の変化:運動量を急激に増やしていないか、脱水状態ではないか

- 他の薬剤との併用状況:飲み合わせに注意が必要な薬剤を追加で服用していないか

- 食習慣の乱れ:過度なダイエットやアルコール過多などはなかったか

横紋筋融解症の初期に見られやすい兆候(リスト)

- 筋肉の強い痛みまたは脱力感

- 明らかな倦怠感や集中力の低下

- 尿の泡立ちの増加

- 体重が急に増減しやすくなる

症状が続くようであれば、一度主治医や糖尿病内科で相談すると安心です。

受診時に伝えるべき情報

受診する時には以下の点を整理しておくと診断や治療方針の決定に役立ちます。

- 具体的な症状の開始時期と変化の様子

- スタチン以外に服用している薬の名前やサプリメント

- 生活習慣(運動量や食事内容)

- 糖尿病の管理状況(血糖値やHbA1cなど)

スタチン服用中にチェックしたい指標

| 指標 | 意義 | 備考 |

|---|---|---|

| CK値 (クレアチンキナーゼ) | 筋ダメージの程度を示す | 水準が大幅に高い場合は注意 |

| クレアチニン・eGFR | 腎機能の状態を把握する | 横紋筋融解症による腎障害を早期発見 |

| ALT・AST | 肝機能を示す | スタチンによる肝障害の有無 |

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病のコントロール状況 | 代謝異常が筋肉に与える影響も考慮 |

横紋筋融解症の治療方法

横紋筋融解症の治療は原因の除去と対症療法が中心になります。

重症化を防ぐために入院加療や静脈点滴が必要になるケースもあります。特に糖尿病などの基礎疾患を持つ方は、腎機能への負担を考慮しながら治療を進めることが大切です。

この章では代表的な治療方法や治療期間の目安などを整理し、重症化を防ぐためのポイントを述べます。

糖尿病内科を含む専門医との連携によって治療を円滑に進める意味合いを再確認しましょう。

原因の除去と初期対応

横紋筋融解症を引き起こしている原因がスタチンなど薬剤にある場合、主治医が薬の中止や変更を検討します。

激しい運動が原因の場合は安静を保つことが大事です。熱中症や脱水が背景にある場合は適切な水分・電解質補給を行い、身体への負担を軽減します。

糖尿病をお持ちの方は脱水が血糖値に影響を及ぼすこともあるため、合わせて血糖コントロールの見直しが求められます。

点滴治療と腎保護

筋細胞から放出されたミオグロビンは腎臓を傷つけやすいため早期に点滴治療を開始して血液を循環させ、不要物質を排出しやすい環境を作ることが重要です。

腎保護のために利尿剤を用いる場合もありますが、患者さんの状態によっては慎重な管理が必要になります。

糖尿病内科医と腎臓内科医が連携することで低血糖や体液バランスの崩れを防ぎながら治療を続けられます。

横紋筋融解症の治療フロー

| 治療段階 | 内容 |

|---|---|

| 原因除去 | 薬剤変更、運動負荷の軽減、脱水の是正 |

| 点滴加療 | 水分や電解質の補正、循環血液量の確保 |

| 腎保護 | 利尿剤の使用や血液透析の検討(重症例) |

| 合併症管理 | 糖尿病や高血圧などのコントロール |

軽症例と重症例の治療の違い

軽症例では主に原因となる薬剤の中止や生活習慣の改善で回復が期待できます。

水分補給や経口の栄養補給によって腎機能に大きな負担がかからないように管理します。一方、重症例では急性腎不全などを防ぐために病院での集中管理が必須になります。

輸液療法や場合によっては血液透析など大がかりな治療が選択されることもあります。

治療期間の目安

早期に原因を特定して適切な処置を行えば数日から数週間程度で改善する場合が多いです。

ただし、糖尿病など基礎疾患を抱える方や腎機能が著しく低下している方は症状の回復に時間を要することがあります。

治療期間中は血液検査でCK値や腎機能をこまめにチェックし、経過を確認しながら対応を修正していきます。

治療期間中に意識したい点

- 安静を保ち無理な運動を避ける

- 水分・電解質補給を定期的に行う

- 食事の栄養バランスを考慮し、過度な塩分やタンパク質摂取を控える

- 血糖管理を再確認し、インスリン量や内服薬を調整する

治療から回復までの流れ

横紋筋融解症の治療は迅速な初期対応がカギになりますが、回復期にどのようなケアを行うかも重要です。

筋肉や腎臓へのダメージを残さないためには退院後や外来通院中のセルフモニタリングと適切なリハビリが不可欠です。

糖尿病などの慢性疾患と関連したケースでは体力面や生活習慣の見直しが必要になってきます。

ここでは治療から回復までの大まかな流れを整理し、患者さんごとに異なる回復の目安や注意点を紹介します。

治療初期:急性期対応

症状が急性期にある場合、入院による点滴治療や原因薬剤の中止が優先されます。

この時期は腎機能悪化を防ぐためにこまめな採血検査を行い、CK値や腎臓の状態をモニタリングします。

糖尿病を持つ方は高血糖状態が続くと傷の治りが遅れたり感染症リスクが上がったりするため、血糖コントロールも強化することが大切です。

治療初期に行われる主な検査

| 検査名 | 目的 | 頻度 |

|---|---|---|

| 血液検査 (CK, Cre, eGFR) | 筋・腎機能の評価 | 毎日または数日に1回 |

| 尿検査 (尿たんぱく, 尿沈渣) | ミオグロビン尿や腎障害の確認 | 必要に応じて |

| 血糖値モニタリング | 糖尿病の管理 | 日々 |

| 電解質バランス | カリウム・ナトリウムなどのチェック | 適宜 |

回復期:症状の改善とリハビリ

筋肉痛や倦怠感が徐々に緩和し、CK値やミオグロビンの量が安定してきたら段階的にリハビリを開始します。

急激に運動を再開すると再び筋肉に大きな負担がかかるため医療スタッフと相談しながら運動強度を調整します。

糖尿病内科などで栄養指導を受けながら筋肉と腎臓に負担をかけすぎない食事プランを立てることも大切です。

再発予防:生活習慣の見直し

横紋筋融解症を一度起こした方は再発防止のために薬剤の選択や生活習慣の改善に重点を置きます。

スタチンを再開する場合は医師の指示のもとでごく少量から始めて副作用の有無を確認することがあります。

日常生活では脱水や極端なダイエット、過度なアルコール摂取などに注意しましょう。

回復期に取り組みたい生活習慣のポイント(リスト)

- 軽めのウォーキングやストレッチなどを継続的に行う

- 水分をこまめに摂取し、脱水を避ける

- タンパク質や炭水化物をバランスよく摂取し、筋肉修復を助ける

- 糖尿病管理を徹底し、血糖値の乱高下を防ぐ

糖尿病内科受診のすすめと連携治療

横紋筋融解症と糖尿病には直接の因果関係はありませんが、糖尿病を持つ方はさまざまな合併症リスクを抱えています。

横紋筋融解症もその中で重篤化のリスクを高める要素の1つとして捉えられるため、定期的に糖尿病内科を受診することが望ましいです。

ここでは糖尿病内科での受診や連携治療がどのように役立つかを解説します。

糖尿病内科で行う検査と意義

糖尿病内科では血糖値やHbA1cの測定に加えて腎機能や血圧、脂質プロファイルの確認も行います。

これらの総合的なデータから薬の服用方針や食事・運動療法を見直すことができます。

糖尿病自体は筋肉への直接的な影響はそこまで大きくありませんが、高血糖が続くと血管や神経のダメージが進行し、異常に気づきにくくなる恐れがあります。

糖尿病内科受診の主なメリット

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 総合的なリスク管理 | 血糖値、脂質、血圧などを同時に管理 |

| 早期合併症発見 | 腎障害や末梢神経障害の進行を見逃さない |

| 医学的なアドバイス | 体重管理や食事制限のバランスを整える |

| 他科との連携 | 必要に応じて循環器内科や腎臓内科と連携 |

スタチン服用時の注意と糖尿病管理

糖尿病の方は脂質異常症を併発している可能性が高く、スタチンの服用は長期的に続くケースがほとんどです。

そのため、血糖値コントロールをしつつ、定期的に筋肉や腎臓への影響をモニタリングする必要があります。

糖尿病内科を通じて検査データを蓄積し、わずかな異変でもすぐに相談できる環境を整えることが望ましいです。

内科・腎臓内科・糖尿病内科の連携

横紋筋融解症の治療では腎臓内科と連携するケースも少なくありません。

糖尿病を持つ方は腎機能が悪化しやすいため、腎障害が進行している場合はそちらの治療も平行して行います。

内科・腎臓内科・糖尿病内科が連携をとることで血糖コントロールと脂質管理、腎保護を同時に行いやすくなります。

主な専門科の連携内容

- 内科:体全体の総合的な病態管理と薬剤調整

- 糖尿病内科:血糖値管理、合併症予防の指導

- 腎臓内科:腎機能悪化の進行予防、必要時の透析管理

- 循環器内科:動脈硬化や心血管合併症の評価

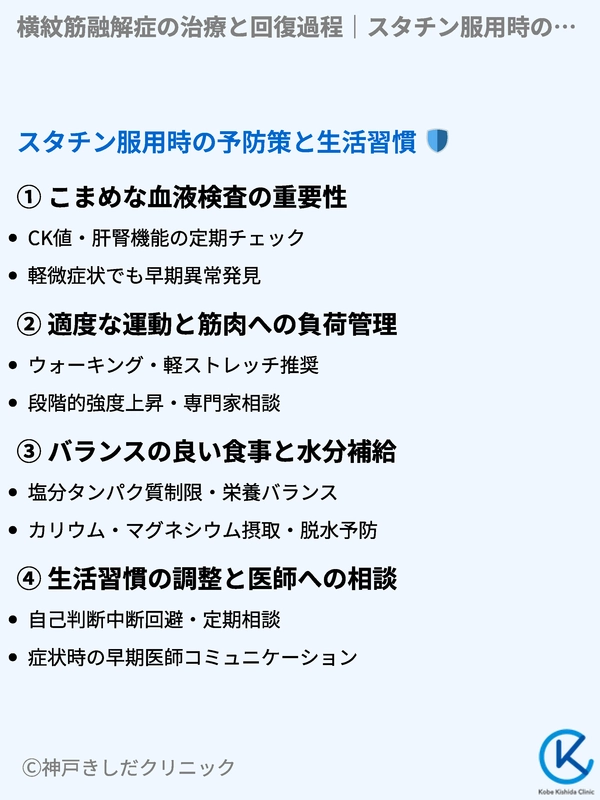

スタチン服用時の予防策と生活習慣

スタチンを服用している方にとって薬の効果と副作用リスクのバランスをとることが大切です。

横紋筋融解症を予防するためには日常生活での注意点を押さえ、こまめに健康状態をチェックしながら生活することが求められます。

この章ではスタチン使用中に心がけたい運動・食生活・水分補給のコツなどをまとめます。糖尿病を持つ方や腎機能が低下している方にも応用できる情報です。

こまめな血液検査の重要性

スタチンによる副作用は症状が軽微なうちにはっきりとした自覚がないことも珍しくありません。

定期的に血液検査を受け、CK値や肝機能、腎機能をチェックすることで早期の異常発見が可能になります。

糖尿病内科などで定期的に検査を受けている方はその中に追加の項目としてCK値を入れてもらうと安心です。

血液検査で見るべき主な項目

| 検査項目 | 注意点 |

|---|---|

| CK (クレアチンキナーゼ) | 筋肉のダメージ指標 |

| クレアチニン・eGFR | 腎機能の評価 |

| AST・ALT | 肝機能の評価 |

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病管理状況を把握 |

適度な運動と筋肉への負荷管理

スタチンは筋肉に影響を及ぼす可能性があるため、激しい運動よりもウォーキングや軽いストレッチなど筋肉への過度な負荷を避けた運動が推奨されます。

運動強度を急激に上げると筋肉の損傷リスクが高まるので、段階的に強度を上げながら医師や理学療法士と相談しつつメニューを決めるとよいでしょう。

バランスの良い食事と水分補給

筋肉や腎臓への負担を抑えるには過度な塩分やタンパク質の摂取を控えながらビタミンやミネラルをバランスよく摂ることが大切です。

特にカリウムやマグネシウムは筋肉の機能に関わる要素なので、野菜や海藻、ナッツ類などの摂取を検討してください。

また、脱水状態になると横紋筋融解症のリスクが高まるため、少量の水分をこまめに摂る習慣を身につけると予防につながります。

食事内容で意識したいポイント

- 脂質異常症対策として飽和脂肪酸を減らし、オメガ3系の脂肪酸を含む食品を取り入れる

- カリウムやマグネシウムを多く含む食品(葉野菜、納豆、海藻)をバランスよく摂る

- 過度なタンパク質摂取は腎臓に負担がかかるため量を管理する

- 糖尿病対策として血糖値を急上昇させない低GI食品を中心にメニューを組む

生活習慣の調整と医師への相談

スタチンを服用しながら健康を維持するには生活習慣の見直しと医師への定期的な相談がカギです。

自己判断で薬を中断すると動脈硬化など別のリスクが高まる場合もあります。

少しでも気になる症状があれば、医師とコミュニケーションを取りながら方針を決定してください。

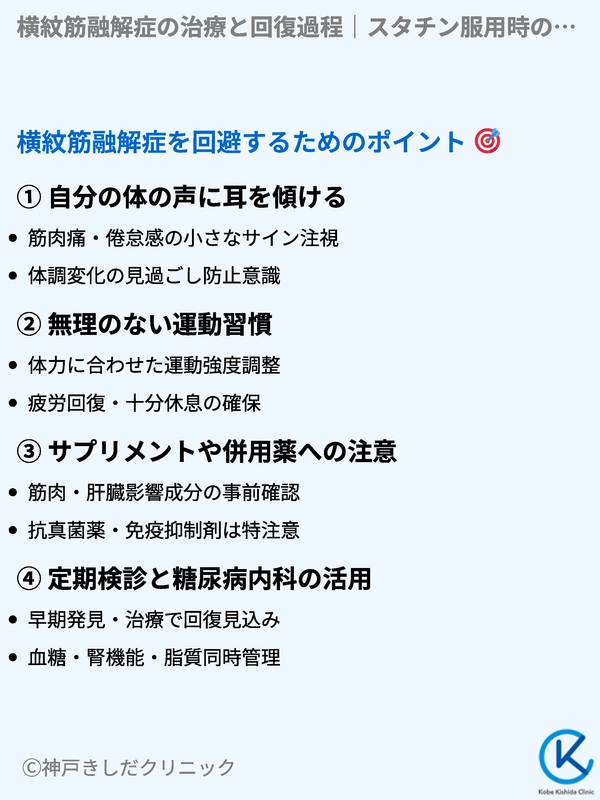

横紋筋融解症を回避するためのポイント

横紋筋融解症は重篤な状態を引き起こす可能性がありますが、早期の発見と適切な対策によって多くのケースで回避できる病態でもあります。

スタチンをはじめとする薬剤のリスクとベネフィットを正しく理解し、日常生活でのセルフチェックや医療機関との連携を怠らなければ、横紋筋融解症の重症化リスクを大きく下げられます。

ここではまとめとして横紋筋融解症の予防と、もしものときの対応策を整理して紹介します。

自分の体の声に耳を傾ける

筋肉痛や倦怠感などの小さなサインを見逃さず、いつもと違うと感じたら早めに医療機関を受診することが大切です。

特にスタチンを服用している方や糖尿病の方は自分の体調変化を見過ごさないよう常に意識することが重要です。

横紋筋融解症に関するセルフチェック項目

| チェック項目 | 判断基準 |

|---|---|

| 筋肉痛・筋力低下 | 普段より著しく増していないか |

| 尿の色 | 赤褐色、濃い茶色かどうか |

| 全身倦怠感 | 長く続いていないか |

| 足のむくみやしびれ | 特に腎機能が低下していないか確認 |

無理のない運動習慣

運動は糖尿病や脂質異常症の管理において大きな効果をもたらしますが、過度な運動は逆に筋肉を傷つけ、横紋筋融解症を誘発する恐れがあります。

健康状態や体力に合わせて運動強度を調整し、疲労回復に十分な休息を取ることも大切です。

糖尿病内科と相談しながら安全に運動を続けられるよう工夫をすると安心です。

サプリメントや併用薬への注意

サプリメントの中には筋肉や肝臓に影響を与える成分を含むものがあります。

スタチンとの相互作用が懸念されるケースもあるため、使用する前に医師や薬剤師に相談した方がよいです。

特に抗真菌薬や免疫抑制剤などを服用中の方は横紋筋融解症のリスクが高くなる可能性があるため注意深いモニタリングが求められます。

併用に注意が必要な薬やサプリメント

- 抗真菌薬(イミダゾール系)

- カルシウム拮抗薬の一部

- グレープフルーツジュース(酵素阻害で薬物濃度が上がる場合がある)

- 免疫抑制剤

定期検診と糖尿病内科の活用

横紋筋融解症は早期に発見・治療すれば多くの場合は回復が見込めます。

定期的に検診を受けるだけでなく、糖尿病の方は糖尿病内科を活用して血糖管理や腎機能管理、脂質管理を同時に行うことができます。

横紋筋融解症だけでなく、その他の合併症リスクも同時に把握しながら健康維持を図ることが結果的に生活の質を高める近道になります。

以上