血糖値のコントロールを行っている方の中にはアイスクリームや甘いデザートをどの程度口にしてよいのか迷う方が多いようです。

本記事ではアイスクリームが血糖値におよぼす仕組みや糖尿病の方が意識したいポイント、さらに日常生活での具体的な摂取基準や食べ方の工夫について詳しく解説します。

血糖値を管理しながらでも食べる楽しみを大切にしたい方はぜひ参考にしてください。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

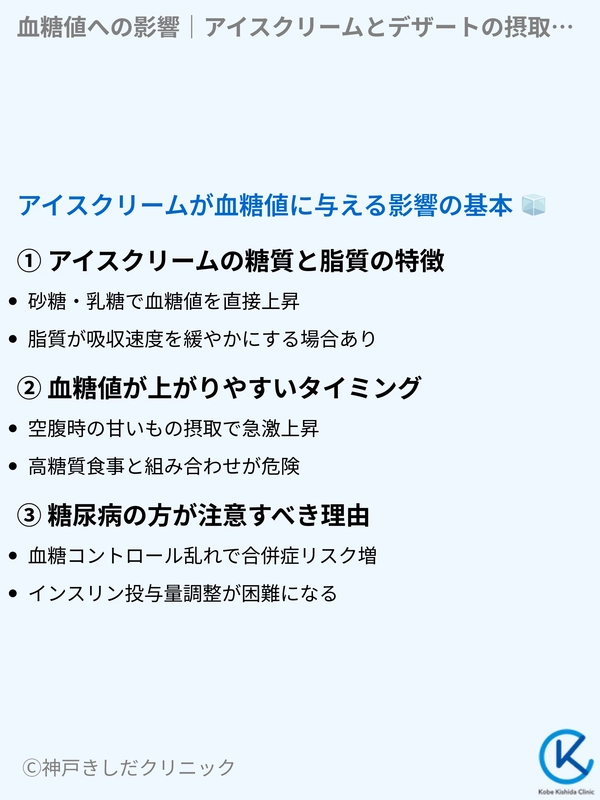

アイスクリームが血糖値に与える影響の基本

アイスクリームは糖質が豊富である一方、脂質も含まれるため血糖値を上げやすい特徴があります。

しかし、その影響は個人の体質や食べるタイミングにも左右されます。

ここではアイスクリームを食べることで血糖値がどのように変動するのか、その基礎を理解していただくために詳しく見ていきましょう。

アイスクリームの糖質と脂質の特徴

アイスクリームには砂糖や乳糖などの糖質が多く含まれます。

一般的に糖質量が多いほど血糖値が上がりやすくなりますが、脂質が同時に含まれることで血糖値の上昇が緩やかになる場合もあります。

- 乳製品由来の乳糖や甘味料による糖質

- 生クリームや牛乳由来の脂質

- 濃厚な風味を出すための添加物・甘味料

これらの成分が組み合わさることでアイスの味わいは豊かになる一方、血糖値に影響を与える可能性も高まります。

アイスクリームに含まれる主な成分

| 成分 | 主な役割 | 血糖値との関係 |

|---|---|---|

| 糖質(砂糖・乳糖) | 甘味やエネルギー源 | 血糖値を直接上げやすい |

| 脂質(乳脂肪) | コクや風味の向上 | 吸収速度を緩やかにする場合がある |

| たんぱく質 | 骨や筋肉を構成 | 血糖値への影響は糖質ほど大きくない |

| 添加物・甘味料 | 風味付けや保存性向上 | 種類によっては血糖値を急上昇させる可能性がある |

血糖値が上がりやすいタイミング

アイスクリームに含まれる糖質は、摂取すると腸で吸収されて血液中にブドウ糖が増加します。

食後に急激に血糖値を上昇させる要因は以下のようなタイミングで生じやすいです。

- 空腹時に急に甘いものを食べた場合

- 高糖質の食事(麺類や白米など)と組み合わせてアイスクリームを食べた場合

- 食前からインスリン分泌が低下している糖尿病の方が大量摂取した場合

血糖値が急上昇すると体内でインスリンの分泌量が増えます。

インスリン抵抗性がある場合は血糖値がうまく下がらず、高血糖の状態が続きやすくなります。

糖尿病の方が注意すべき理由

糖尿病の方にとって血糖値は健康管理の中心です。血糖値が高い状態が続くと合併症が起こりやすくなります。

アイスによる血糖値上昇は以下のようなリスクを高める場合があります。

- 血糖コントロールの乱れ

- インスリン投与量や経口薬の調整が難しくなる

- 動脈硬化や網膜症などの合併症リスクの上昇

アイスの摂取を完全に避ける必要はありませんが、血糖値を気にしている方や糖尿病治療中の方は食べ方や量に気をつけることが大切です。

デザート全般における血糖値管理の重要性

デザートはアイスクリームに限らず、甘味が強い食品が多いです。血糖値を上げる主な要因は糖質ですが、甘さを控えた商品でも油断は禁物です。

ここではデザートを口にするときに意識したい血糖値管理のポイントを見ていきましょう。

食後の血糖値変動

食事の直後から数時間にかけて血糖値は変動します。

デザートによって血糖値が上昇するケースを把握することは日々の食事管理に役立ちます。

血糖値変動をイメージしやすいタイミング

- 食後30分:血糖値が上昇し始める

- 食後1時間:最も血糖値が高くなりやすい

- 食後2時間:血糖値がゆるやかに下がり始める

- 食後3時間~4時間:元の値に近づきやすい

糖尿病の方は特に食後1時間の値を意識することが多いです。

アイスクリームやケーキなどを摂取した直後は普段より細かく血糖値を測定すると、自身の体がどれほど影響を受けるか把握しやすくなります。

糖質以外にも注意すべき栄養素

デザートが血糖値を上げる主な要因は糖質ですが、脂質やトランス脂肪酸の過剰摂取も健康上の問題を引き起こす場合があります。

- 脂質の過剰摂取による肥満リスク

- コレステロール値の上昇

- 心血管疾患のリスク増

糖質制限だけを重視すると、代わりに脂質を過剰に摂取してしまう事例もあります。

甘みが控えめなデザートでも脂質が多いものは熱量が高いので注意が必要です。

デザートを楽しむ際の心構え

デザート全般を完全に避けるという選択肢は心理的なストレスを強くし、結果的に暴食を招く原因にもなります。

糖尿病の方でも工夫次第で上手にデザートを楽しむことは可能です。

- 分量を考慮して少量を味わう

- 食後すぐではなく、食間のタイミングで少しだけ楽しむ

- 血糖値測定を頻繁に行い、自分の体の反応を確かめる

日常的な食事バランスと合わせて考えることで血糖値の大きな乱れを防ぎながら甘みを満喫できます。

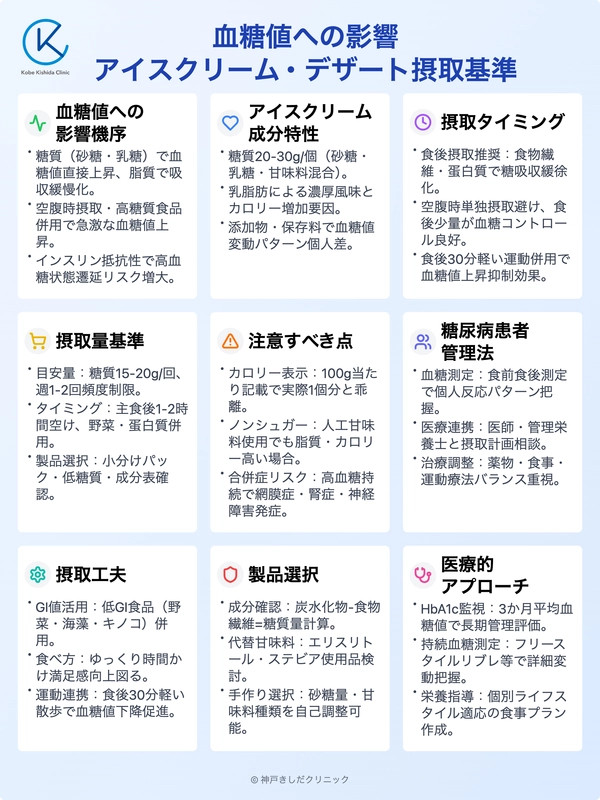

アイスクリームとデザートの適切な摂取基準

アイスクリームやその他デザートを楽しむとき、どの程度の量を目安にすれば血糖値の急激な上昇を抑えられるのでしょうか。

ここでは、一般的な摂取量や食べるタイミング、製品を選ぶ際のポイントに着目して解説します。

一般的な摂取量の目安

健康な方でもアイスやデザートの食べ過ぎは体重増加や生活習慣病の原因になる場合があります。

糖尿病の方や血糖値が高めの方は、さらに慎重な判断が必要です。

市販されているアイスクリームの1個あたりのサイズや糖質量は商品により大きく異なりますが、1回の摂取目安を考える上では以下のポイントを参考にするとよいでしょう。

市販アイスクリームの1食あたりの糖質量目安

| 商品タイプ | 内容量 | 糖質量の目安 |

|---|---|---|

| レギュラータイプ | 120ml~150ml | 約20g~25g |

| 濃厚タイプ | 80ml~100ml | 約15g~20g |

| 低糖質タイプ | 100ml~120ml | 約5g~10g |

| ソフトクリーム | コーン付き1つ | 約25g~30g |

サイズや糖質量を意識して、1回に食べる量を調整することが大切です。

また、アイスやデザートを食べる頻度は1週間に1~2回など体調に合わせて設定することをおすすめします。

食べるタイミングの工夫

血糖値の急激な上昇を抑えるために食べるタイミングを工夫するとよいです。

実は、食後すぐに少量のデザートを摂ったほうが、空腹時にデザートだけ食べるより血糖値の上昇を抑えやすいのです。

食事で摂った食物繊維やタンパク質のおかげで糖の吸収が緩やかになり、食後の少量デザートは血糖値の追加上昇を緩和できます 。

そのため、デザートは食間より食後に少量摂るほうが血糖コントロールに良いのです。

- 主食・主菜・副菜をしっかり噛んで食べてから、食後に少量のデザートを取る

- アイスを食べる前後に野菜やたんぱく質豊富な食品を取り入れる

- 食後の運動や軽い散歩で血糖値の急上昇を和らげる

これらの工夫によって血糖値のコントロールがしやすくなります。

製品選びのチェックポイント

市販のアイスクリームやデザートは種類が豊富です。糖尿病の方や血糖値が気になる方はパッケージ表示をしっかり確認し、自分に合ったものを選ぶのが重要です。

- 「砂糖不使用」「低糖質」などの記載をチェック

- エリスリトールやステビアなどの代替甘味料を使用している商品を検討

- 一度に食べ切りやすい小分けパックを選ぶ

カロリーオフや糖質オフを謳う商品であっても、脂質や他の成分量が高いものが存在します。総合的に栄養成分を見極めることが大切です。

血糖値を抑える食べ方の工夫

アイスクリームやデザートを口にする際、ちょっとした工夫で血糖値の上昇を緩やかにできる場合があります。

ここではGI値の考え方や食材の組み合わせ、運動の活用法などを紹介します。

GI値と食材の組み合わせ

GI(グリセミック・インデックス)の低い食材と一緒に食べることでアイスやデザートによる血糖値の急上昇を抑えられる可能性があります。

GI値が低い野菜や海藻、きのこ類、たんぱく質源と組み合わせることで、ブドウ糖の吸収をゆるやかにすることが期待できます。

GI値が低めの代表的な食品

| 食品名 | GI値の目安 | 一緒に摂取するメリット |

|---|---|---|

| ブロッコリー | 約15 | 食物繊維が多く満足感を高める |

| キャベツ | 約25 | ビタミンCや食物繊維が摂取できる |

| 大豆製品(豆腐など) | 約30 | たんぱく質が豊富で、血糖値を安定させやすい |

| キノコ類 | 約20~30 | 低カロリーで食物繊維が多い |

アイスやデザートを食べる前や後にこうした食材を摂取すると血糖値コントロールがしやすくなります。

血糖値上昇を穏やかにする方法

食物繊維の多い食品と組み合わせる他にも血糖値上昇をおだやかにする方法があります。

- ゆっくり時間をかけてアイスを食べる

- 水分と一緒に摂取して満腹感を得る

- デザートだけでなく、たんぱく質や野菜をバランスよく食べる

急いで食べると満足感が得られにくく、つい食べ過ぎてしまうケースがあります。味わいながら少しずつ食べることも大切です。

運動との連携

食後の軽いウォーキングやストレッチは筋肉にグルコースを取り込みやすくするため、血糖値を下げるのに役立つ可能性があります。

食後30分以内の小さな活動でも効果が期待できます。

食後に取り入れやすい運動例

- 15分~20分のウォーキング

- 自宅での軽いスクワットや足踏み運動

- テレビを見ながらのストレッチ

日々の生活に無理なく組み込みやすい運動を見つけると血糖値コントロールも続けやすくなります。

アイスクリームやデザートを選ぶ際の注意点

最近ではコンビニやスーパーに多彩な商品が並び、低糖質や砂糖不使用をアピールするものも増えています。

しかし、表示をうのみにしてしまうと思わぬ落とし穴があるかもしれません。ここでは商品選択における具体的な注意点を確認していきます。

カロリー表示の見方

パッケージにはカロリー表示が記載されていますが、1包装(1個)あたりではなく100gあたりの場合もあるので注意してください。

1個食べると実際のカロリーが表示より高いケースも考えられます。

カロリー表示の比較例

| 商品 | 表示単位 | 100gあたりのカロリー | 1個あたりの重量 | 1個あたりのカロリー |

|---|---|---|---|---|

| A社アイス | 100g当たり | 200kcal | 150g | 300kcal |

| B社アイス | 1個当たり | – | 120g | 250kcal(記載あり) |

| C社アイス | 100g当たり | 180kcal | 80g | 144kcal |

カロリー量の比較だけでなく、実際に食べる1個分の合計カロリーを把握することが重要です。

成分表の確認

糖質や脂質、食物繊維など栄養成分のバランスを知ることは血糖値の管理を考える上で欠かせません。

特に「糖質」「炭水化物」の区別は商品によって分かりづらい表記になっていることもあります。

炭水化物の総量から食物繊維を差し引いた残りが糖質量の目安になる場合があります。

- 「炭水化物」=「糖質+食物繊維」

- 「糖質」は甘味料などすべてを含む数値

糖質オフやノンシュガーと謳われている商品でも甘味料の種類や油脂が多い場合があります。成分表で総合的にチェックする習慣をつけることが大切です。

成分表を見るときの主なチェック項目

- 炭水化物と糖質の内訳

- 食物繊維量

- 脂質の量と種類

- 一食あたりの塩分量

市販品と手作りの比較

市販品は手軽に購入できるメリットがありますが、添加物や保存料を多く含む場合があります。

一方、手作りデザートは自分で砂糖の量や甘味料を調整できる利点があります。

- 手作りのメリット:砂糖や甘味料の種類と量をコントロールしやすい

- 市販品のメリット:計量や調理の手間がかからず、豊富な種類から選べる

時間や手間を考慮しつつ、自分の血糖値管理に合った方法を選ぶと続けやすいです。

アイスクリームやデザートと医療的観点

糖尿病治療中の方は主治医や管理栄養士の指導を受けている場合が多いですが、デザートについて相談しそびれているケースもあるようです。

ここでは医療現場の視点から、アイスやデザートをどう捉えればいいのか掘り下げてみます。

糖尿病治療中の方へのアドバイス

糖尿病治療は薬物療法だけでなく食事療法や運動療法といった多面的なアプローチが必要です。その中でも食事の質と量は血糖値管理に大きく影響します。

アイスや甘いデザートを楽しむためのポイントとしては、以下のような具体策が挙げられます。

糖尿病治療中の方に向けたアイス・デザート摂取時のポイント

| ポイント | 具体例 |

|---|---|

| 分量を管理する | 小さいサイズやハーフサイズを選ぶ |

| タイミングを工夫する | 主食・副菜をしっかり摂取後時間を空けて食べる |

| 血糖値測定を活用する | 新しい商品を試す際は食前食後の血糖値を測定 |

| 医療者に相談する | 自己判断が難しいときは医師や管理栄養士に相談 |

医師や管理栄養士との相談の必要性

糖尿病の方がアイスやデザートを取り入れる際は自己流の判断だけではなく、医師や管理栄養士への相談が役立ちます。

特に以下のような場面では専門家の意見が重要です。

- 治療方針の転換が必要なとき

- 血糖コントロールが不安定になったとき

- 新しいデザートや糖質制限商品を試したいとき

必要に応じて糖尿病内科や栄養指導のスタッフと連携し、自分に合った食生活を整えると、結果的に健康的な血糖コントロールを持続しやすくなります。

合併症予防の考え方

血糖値管理がうまくいかず高血糖状態が続くと合併症の発症リスクが高まります。主な合併症には、網膜症、腎症、神経障害などが挙げられます。

しかし、アイスなどを一切摂らないという極端な方法は長続きしにくく、ストレスが増大することもあります。

- 節度を守りながら少量を味わう

- 医療スタッフと連絡を取り合い、定期的に検査を受ける

- 食事療法・運動療法・薬物療法のバランスを意識する

これらを総合的に実践しながらデザートを上手に取り入れると、合併症予防にもつながりやすくなります。

当クリニックでのサポート体制

糖尿病や血糖値に不安を感じる方に向けて当クリニックではきめ細かなサポートを提供しています。

特にアイスクリームやデザートの摂取でお悩みの方にも具体的なアドバイスを実施しています。

ここでは当クリニックで行っているサポート体制をご紹介します。

血糖値測定の活用

血糖値測定を行うことで自分の食生活を客観的に見直す材料が得られます。

当クリニックでは以下のような検査や測定を推奨しています。

当クリニックで推奨している血糖値測定の種類

- 空腹時血糖値測定(FPG)

- 食後2時間血糖値測定

- HbA1c検査

- フリースタイルリブレなど持続血糖測定器の活用

これらを組み合わせてアイスを含む食事の影響をより正確に把握し、調整しやすくします。

食事指導プログラム

管理栄養士による個別指導やグループ指導で、患者さんの食事内容をサポートしています。

アイスクリームの摂取量やタイミング、低糖質のレシピ紹介など具体的な指導を行うので、日常生活に落とし込みやすくなると考えられます。

- 1日の総エネルギー摂取量のプランニング

- 食材の選び方と調理法のアドバイス

- 外食時のメニューの選択指導

患者さまのライフスタイルに合わせて柔軟に提案し、血糖値が安定しやすい食事パターンを一緒につくっていきます。

継続的なフォローアップ

一度だけの診察や指導ではなく、継続的なフォローアップで血糖コントロールの変動を見守ります。

特にデザート類の摂取を希望する方には定期的に状況をヒアリングして調整を行います。

継続フォローアップの主な内容

| 内容 | 具体例 | 目的 |

|---|---|---|

| 定期通院 | 3か月ごとの診察 | HbA1cの変化を確認、服薬調整 |

| カウンセリング | 必要に応じて月1回~ | 食事やライフスタイルの改善策を検討 |

| 電話・メールサポート | 症状や数値の相談 | 疑問点や不安を迅速に解消 |

| 検査データの共有 | 検査結果を資料化 | 経時的な変化を可視化し、モチベーションを維持 |

このように多面的なサポートを提供することで、血糖値に悩む方でも安心して通院していただけます。

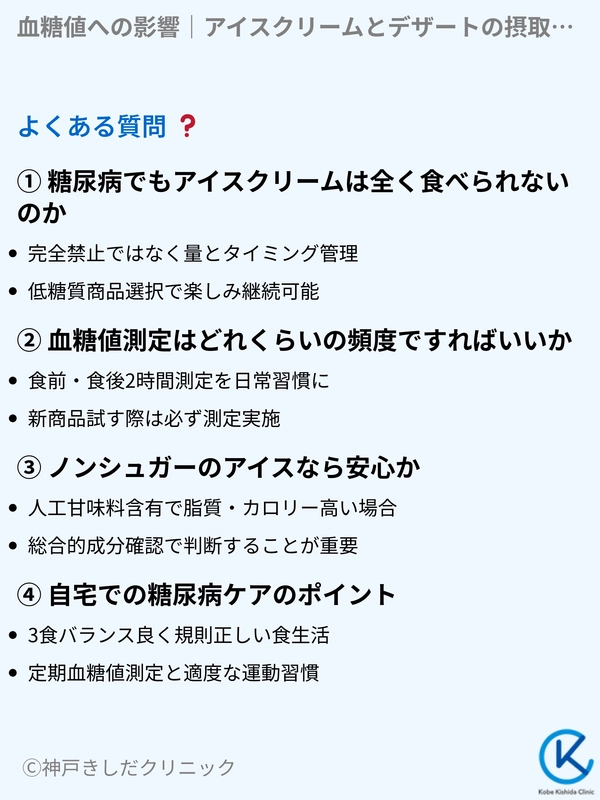

よくある質問

アイスクリームや甘いデザートは血糖値に影響しやすい反面、上手に管理すれば完全に避ける必要はありません。

ここでは患者さんから寄せられやすい質問を取り上げ、簡単に回答していきます。

糖尿病でもアイスクリームは全く食べられないのか

糖尿病であってもアイスクリームを一切食べられないわけではありません。大切なのは「量の管理」と「タイミングの工夫」です。

低糖質の商品や少量サイズを選ぶだけでも血糖値の急上昇を抑えやすくなります。

また、野菜やたんぱく質などと組み合わせて食べると、血糖値への影響を緩やかにすることが期待できます。

糖尿病患者がアイスを楽しむ際のポイント

| 対策 | 詳細 |

|---|---|

| 小分けパックを選ぶ | 1回分の量を管理しやすい |

| 食後すぐに食べない | 食後1~2時間経ってから少量を |

| 血糖値をこまめに測定 | 自分の反応をデータで把握 |

| 医療スタッフに相談 | 個々の治療状況に応じた提案を受ける |

血糖値測定はどれくらいの頻度ですればいいか

血糖値測定の頻度は個人によって異なりますが、食後の血糖値が気になる方は「食前と食後2時間」の測定を日々の習慣にすることが多いです。

特に新しいデザートやアイスを食べる場合は、食前と食後の血糖値を測定すると自分の体がどの程度反応しているかを客観的に知ることができます。

主治医や管理栄養士と相談しながら測定タイミングを調整することが望ましいです。

ノンシュガーのアイスなら安心か

ノンシュガーや糖質オフと表示されている商品でも人工甘味料や糖アルコールなどが含まれている場合があります。

これらは砂糖に比べ血糖値を上げにくい傾向はありますが、商品によっては脂質やカロリーが高いこともあります。

結局のところ、総合的に成分を見て判断する必要があります。ノンシュガーだからといって食べ過ぎれば血糖値を乱す可能性は否定できません。

自宅での糖尿病ケアのポイント

糖尿病ケアは日常生活と密接に関わります。大切なのは規則正しい生活リズムとバランスの取れた食生活です。

アイスや甘いデザートを楽しむにしても以下のようなポイントを守ると血糖値の変動を抑えやすくなります。

- 朝・昼・夜の3食を偏りなくとる

- 食物繊維やたんぱく質を意識して摂る

- 定期的な血糖値測定で自分の体を知る

- 適度な運動を習慣化する

自宅でのセルフケアと定期的な医療機関でのチェックを組み合わせることで、血糖値が高めの方でもデザートを含めた食の楽しみを持続しやすくなります。

以上