内臓脂肪と糖尿病には深い関わりがあると言われています。

お腹まわりに蓄積した脂肪を放置すると、血糖値の上昇が目立ちやすくなったり、生活習慣病のリスクが高まりやすかったりします。

普段の生活で体重やウエストサイズに気を配っている方でも、内臓脂肪に対して具体的なイメージを持ちにくいかもしれません。

この記事では、内臓脂肪の基本から糖尿病への影響、予防や生活習慣の見直し方などをまとめました。

お腹まわりの脂肪が気になっている方が、今後の健康管理に役立つ情報を得られるよう、できる限りわかりやすく解説します。

内臓脂肪が気になる方、健康診断で血糖値の異常を指摘された方へ。内臓脂肪の蓄積は糖尿病発症の重要なリスク因子の一つであり、放置すると将来的に様々な合併症を引き起こす恐れがあります。

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、患者様の日常生活パターンや個々の体質を考慮し、継続可能な内臓脂肪の減少・血糖コントロール法をご提案いたします。健康寿命を延ばすために、まずはお気軽にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

内臓脂肪とは何か

内臓脂肪は腹腔内、つまり胃や腸などの臓器周囲に蓄積した脂肪です。

皮下脂肪とは異なり、内臓器官に近い位置にあるため、代謝やホルモン分泌に影響を与えやすいという特徴があります。

お腹まわりがぽっこりと出ている場合、内臓脂肪が増えている可能性があります。

内臓脂肪は自覚症状を伴わないことが多く、気づかないうちに増えていることも珍しくありません。

特に、体重はさほど増えていないのにウエストサイズが変化したという場合は、内臓脂肪が蓄積しているおそれがあります。

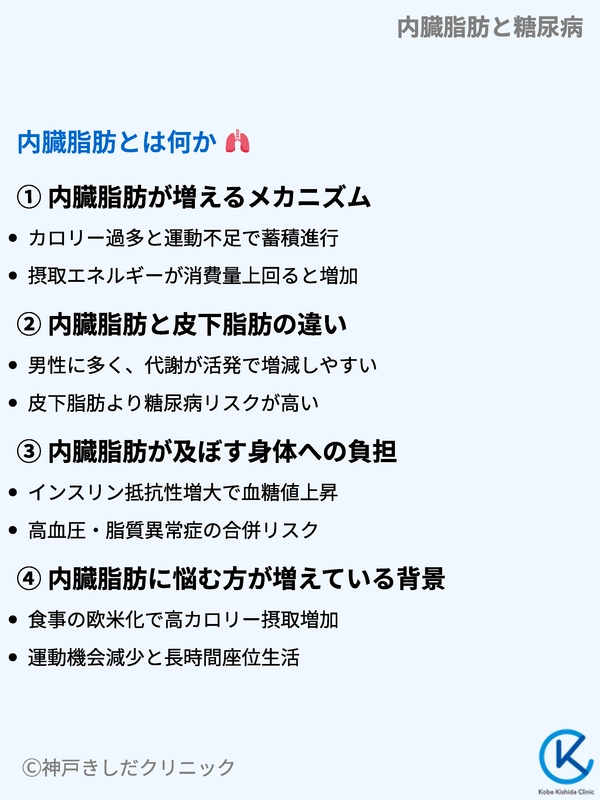

内臓脂肪が増えるメカニズム

内臓脂肪はカロリー過多や運動不足、ストレスなど複数の要因が組み合わさって蓄積しやすくなります。

摂取したエネルギーが消費量を上回ると脂肪細胞にエネルギーが蓄えられ、その結果として内臓脂肪が増えていきます。

食習慣と運動習慣のバランスを崩すと、短いスパンでも蓄積が進む可能性があります。

内臓脂肪と皮下脂肪の違い

皮下脂肪は皮膚のすぐ下にたまる脂肪で、一般的に女性に多いタイプとされています。それに対して内臓脂肪は男性に多く、食事や運動の変化によって増減が起こりやすいと言われています。

皮下脂肪は見た目にはわかりやすいですが、内臓脂肪は目に見えにくいために油断しがちです。

内臓脂肪と皮下脂肪の主な違い

| 項目 | 内臓脂肪 | 皮下脂肪 |

|---|---|---|

| 場所 | 腹腔内(臓器周囲) | 皮膚の下 |

| 性質 | 代謝が活発で増減が起こりやすい | 比較的落ちにくい |

| 性別傾向 | 男性に多い傾向 | 女性に多い傾向 |

| 健康リスク | 糖尿病、高血圧、脂質異常など | 関節への負担増(下半身など) |

内臓脂肪が及ぼす身体への負担

内臓脂肪が増えると、インスリンの働きが低下しやすくなり、結果的に血糖値が上昇することがあります。

さらに高血圧や脂質異常症も合併しやすく、メタボリックシンドロームへつながるケースも見られます。

こうした生活習慣病が積み重なると、動脈硬化を進め、心筋梗塞や脳梗塞など重大な病気のリスクが高まるため注意が必要です。

内臓脂肪に悩む方が増えている背景

食事が欧米化し、高カロリーかつ糖質や脂質が多い料理を手軽に食べる機会が増えたことが一因と考えられます。

さらに日常生活では、運動する時間が少ないまま車や電車で移動する方も珍しくありません。こうした生活習慣が積み重なると、若い世代でも内臓脂肪が増える傾向がみられます。

内臓脂肪と糖尿病の関係

次に、内臓脂肪が糖尿病にどのような影響を与えるかを中心に見ていきます。血糖値と深い関係があるインスリンの働きにも注目しながら、内臓脂肪がもたらす負担を整理します。

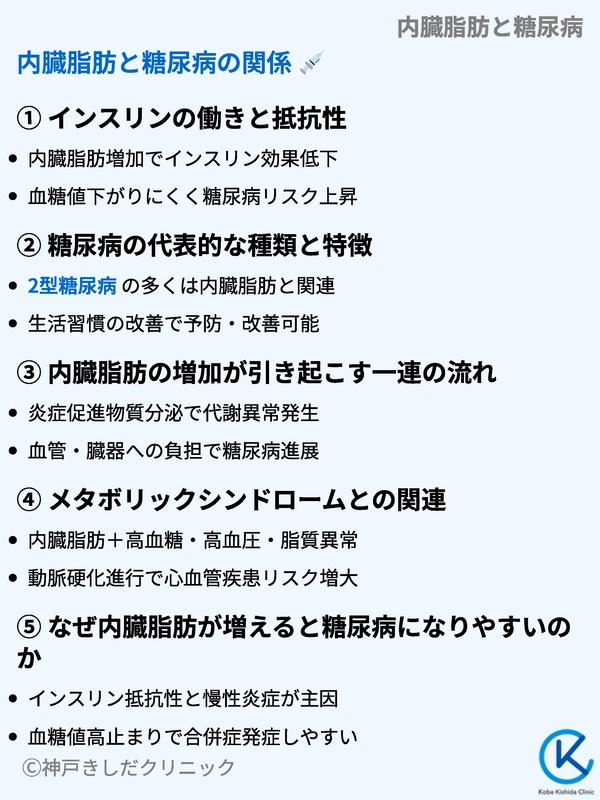

インスリンの働きと抵抗性

体内で血糖値を調整するうえで重要な役割を果たすのがインスリンです。

インスリンはすい臓のβ細胞から分泌され、血液中のブドウ糖を細胞へ取り込ませてエネルギー源として利用させる働きを持ちます。

しかし、内臓脂肪が増えるとインスリン抵抗性が高まる可能性があります。

インスリン抵抗性が高い状態では、十分なインスリンが分泌されても効果が得にくく、血糖値が下がりにくくなります。

糖尿病の代表的な種類と特徴

| 分類 | 主な特徴 |

|---|---|

| 1型糖尿病 | インスリンをほとんどまたはまったく分泌できない状態 |

| 2型糖尿病 | インスリン抵抗性とインスリン分泌不足が組み合わさった状態 |

| 妊娠糖尿病 | 妊娠中に血糖値が高くなりやすい状態 |

| その他特定の糖尿病 | 薬剤や遺伝子異常などが原因になって起こる特殊な糖尿病 |

2型糖尿病の多くは食習慣や運動不足、肥満(特に内臓脂肪の蓄積)など生活習慣と深い関わりがあります。

内臓脂肪の増加が引き起こす一連の流れ

内臓脂肪が増えると、脂肪細胞から分泌されるホルモンやサイトカインと呼ばれる物質のバランスが崩れます。

特に炎症を促進する物質が増えると、血管や臓器に負担をかけ、代謝を乱します。

その結果、血糖コントロールが乱れ、糖尿病へつながる恐れが高まるのです。

メタボリックシンドロームとの関連

メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて高血糖、高血圧、脂質異常症のうち2つ以上が同時に見られる状態です。

この状態が長く続くと、動脈硬化が進み、心血管系の病気を発症しやすくなります。

糖尿病を含む生活習慣病に悩む方の多くが、内臓脂肪の蓄積を抱えているケースは少なくありません。

メタボリックシンドロームの判断基準(代表例)

| 診断項目 | 判断基準 |

|---|---|

| 腹囲(ウエスト) | 男性85cm以上、女性90cm以上 |

| 血圧 | 収縮期130mmHg以上、拡張期85mmHg以上のどちらか |

| 中性脂肪 | 150mg/dL以上 |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 |

| 空腹時血糖値 | 100mg/dL以上 |

なぜ内臓脂肪が増えると糖尿病になりやすいのか

大きな原因は、インスリン抵抗性の増大と慢性的な炎症状態です。

通常であればインスリンを活用して血糖値をコントロールできますが、内臓脂肪が増えすぎるとそのメカニズムがうまく働かなくなるからです。

さらに血糖値が高止まりした状態が続くと、血管や神経へのダメージが蓄積してしまい、合併症を起こしやすくなります。

内臓脂肪が増えやすい生活習慣

内臓脂肪は私たちの日々の生活習慣と強く結びついています。さまざまな要因が組み合わさることで、思いのほか短い期間でも蓄積してしまうことがあります。

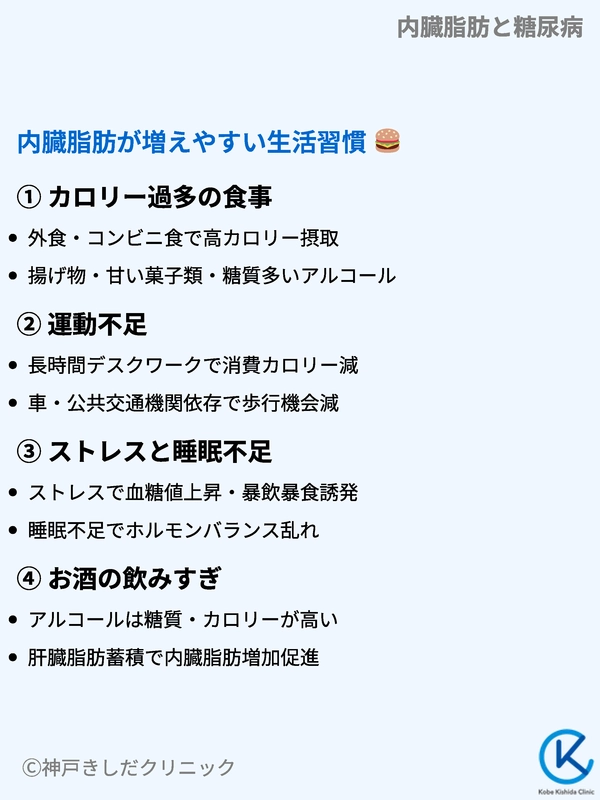

カロリー過多の食事

外食やコンビニ食など、高カロリーのメニューを摂取しがちな現代人にとって、カロリーオーバーは日常の中で起こりやすい問題です。

揚げ物や甘い菓子類、糖質の多いアルコール類を頻繁に摂取すると、消費しきれないエネルギーが脂肪として蓄積しやすくなります。

運動不足

日常生活で体を動かす機会が減ったことも、内臓脂肪蓄積を助長します。

車や公共交通機関に依存し、長時間デスクワークを行う方はエネルギー消費が少なく、内臓脂肪が増えるリスクが高まります。

運動不足がもたらす主な影響

| 影響 | 内容 |

|---|---|

| 基礎代謝量の低下 | 筋肉量が減少すると、何もしていないときの消費カロリーも減る |

| 血流の悪化 | 長時間の座り姿勢で血液循環が滞りやすい |

| 筋力と体力の低下 | 運動不足が続くと、日常動作にも疲れやすくなる |

| ストレスの増大 | 適度な運動がないため、ストレス解消の機会が減る |

ストレスと睡眠不足

ストレスを強く感じると、交感神経の働きが活発になり、血糖値が上がりやすくなる傾向があります。さらにストレスから食欲が増進し、暴飲暴食に陥る場合もあります。

睡眠不足もホルモンバランスを乱し、肥満につながりやすいと考えられています。

ストレス過多時に見られる行動の例

- 甘いものや高カロリーの食品に手が伸びやすい

- 深夜まで作業を続け、就寝時間が不規則になる

- 運動する気力が低下する

- アルコール摂取量が増える

お酒の飲みすぎ

アルコールは糖質やカロリーが高いものが多く、特にビールや甘いカクテルなどはエネルギー摂取過多の原因になりやすいです。

過度な飲酒は肝臓の脂肪蓄積を助長し、内臓脂肪の増加にも拍車をかけます。

自分でできる内臓脂肪のチェックと予防

内臓脂肪は目に見えにくいですが、ある程度のセルフチェックや簡単な検査でそのリスクを推測できます。

ここでは、自宅で行いやすい方法から医療機関での検査までを紹介します。

自宅でのウエスト測定

ウエストを定期的に測定するのは、内臓脂肪の増減を把握するのに役立ちます。

測定するときは、立った状態で息を軽く吐いたときにヘソまわりを水平に測ると誤差が生じにくいです。

ウエスト測定時に注意したい点

- 姿勢をまっすぐに保つ

- メジャーを水平に当てる

- 息を大きく吸わないようにする

- 毎回同じ時間帯に測る

体組成計での内臓脂肪レベル測定

近年では家庭用の体組成計でも、内臓脂肪レベルを推測できる機能がついているものがあります。

あくまでも推定値ですが、数値の推移を追うことで生活習慣を見直すきっかけになるでしょう。

体組成計で確認できる主な項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 体重 | 現時点の重さ |

| 体脂肪率 | 体全体に占める脂肪の割合 |

| 内臓脂肪レベル | 内臓脂肪面積を推定した値 |

| 筋肉量 | 体に含まれる筋肉の量 |

| 基礎代謝量 | 1日の安静時に消費するエネルギー |

血液検査やCTスキャン

より正確に知りたい場合は、医療機関でCTスキャンなどの画像診断を受ける方法があります。CT画像で内臓脂肪面積を算出し、基準値以上かどうかを確認します。

血液検査でも血糖値や脂質の状態を把握でき、内臓脂肪蓄積のリスクや糖尿病の傾向を推察できます。

食習慣や生活習慣の振り返り

定期的にウエストを測定したり、体組成計で数値を確認したりした結果、増加傾向がみられる場合は生活習慣を見直すタイミングといえます。

食べる時間や内容、運動の頻度、睡眠の質などを一度振り返り、できるところから改善していくことが内臓脂肪予防の第一歩です。

内臓脂肪を減らす基本的な考え方

内臓脂肪を減らすためには、食事や運動などの生活習慣をトータルで管理することが重要です。

焦って過度なダイエットを行うとリバウンドしやすく、逆に健康を損ねる場合もあります。適度なペースで継続的に取り組むことがポイントです。

カロリーコントロール

内臓脂肪を減らすには、摂取カロリーと消費カロリーのバランスを調整する必要があります。

極端に食事量を減らすよりも、長期的に無理なく継続できる方法を選ぶのが大切です。

1日の摂取カロリー目安(成人の例)

| 性別 | 年齢 | 1日の推定必要エネルギー(kcal) (軽度な運動) |

|---|---|---|

| 男性 | 18~29歳 | 2,200 ~ 2,400 |

| 男性 | 30~49歳 | 2,300 ~ 2,700 |

| 女性 | 18~29歳 | 1,700 ~ 2,000 |

| 女性 | 30~49歳 | 1,750 ~ 2,100 |

※運動量や体格によって個人差があります

バランスの良い食事

炭水化物、たんぱく質、脂質をバランスよく摂取し、野菜や果物などのビタミン・ミネラルを意識することで、栄養の偏りを防ぎます。

特にたんぱく質は筋肉維持にも関わるため、摂取量を意識することで代謝を維持しやすくなります。

有酸素運動と無酸素運動の組み合わせ

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は脂肪燃焼に役立ちます。一方、筋力トレーニングなどの無酸素運動は筋肉量を増やし、基礎代謝を維持するうえで大切です。

両方をバランスよく取り入れると、効率的に内臓脂肪を燃やすことが見込めます。

運動強度の目安

| 運動種類 | 強度の目安 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| ウォーキング | 低~中 | 脂肪燃焼、血行促進 |

| ジョギング | 中 | 脂肪燃焼、持久力向上 |

| 筋力トレーニング | 中~高 | 筋肉量維持・増加 |

| スイミング | 中 | 全身運動、負荷分散 |

生活リズムの調整

睡眠不足や不規則な生活はホルモンバランスを崩し、内臓脂肪が増えやすくなります。

夜遅くに食事をする習慣や、ストレスが溜まったときに暴飲暴食する習慣を見直してみましょう。

内臓脂肪を減らすうえでの着目点

- 過度な空腹を感じないよう、適度に小分けして食事をとる

- 寝る直前の食事や夜食をなるべく控える

- ウォーキングやストレッチを日課にする

- 就寝前にスマホやパソコンの使用を控えて質の良い睡眠を確保する

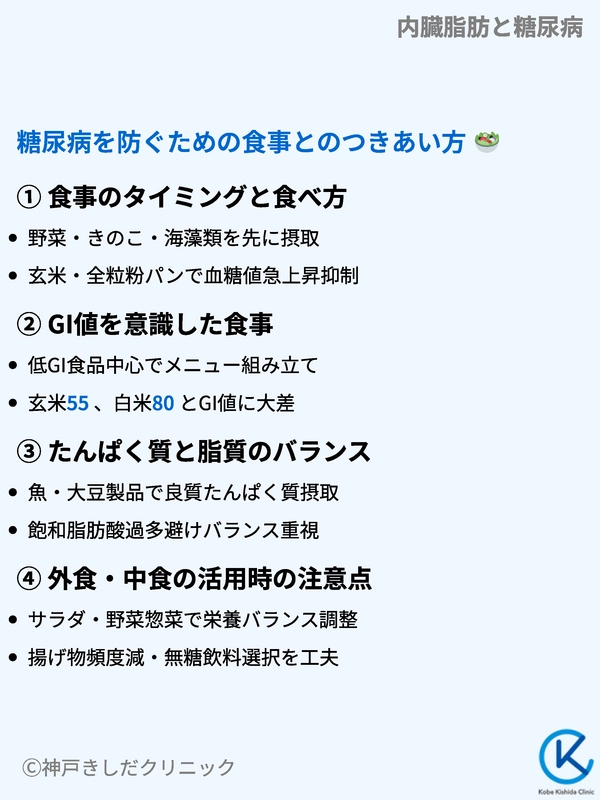

糖尿病を防ぐための食事とのつきあい方

糖尿病のリスクを下げるためには、血糖値の急上昇を防ぐ食事スタイルが役立ちます。

内臓脂肪を減らす意味でも、栄養バランスを考えた食事を心がけることが大切です。

食事のタイミングと食べ方

同じ量を食べても、食べるタイミングや順番によって血糖値の変動が変わります。食物繊維を含む野菜やきのこ、海藻類を先に食べると、糖の吸収が緩やかになります。

主食はできるだけ精製度の低いもの(玄米や全粒粉パンなど)を選ぶと血糖値の急上昇を抑えやすいです。

血糖値の上昇を穏やかにする食べ方リスト

- 食物繊維を多く含む野菜を先に食べる

- 精製度の低い主食を選ぶ

- よく噛む習慣を持つ

- 1日3食を規則正しく摂る

GI値を意識した食事

GI値(グリセミック・インデックス)は食後血糖値の上がりやすさを示す指標です。GI値の低い食品を中心にメニューを組み立てると、血糖コントロールに良い影響を与えます。

例えば、白米より玄米、食パンより全粒粉パンなど、少しの工夫で大きな違いが生まれます。

GI値の例

| 食品 | GI値の目安 | 例 |

|---|---|---|

| 玄米 | 55前後 | 白米より食物繊維が多い |

| オートミール | 55前後 | 血糖値上昇を緩やかにする |

| 白米 | 80前後 | 炊き方や冷まし方でも変化 |

| 食パン | 90前後 | 小麦粉の精製度が高いため上昇しやすい |

| 全粒粉パン | 50~60 | 食物繊維が豊富 |

たんぱく質と脂質のバランス

内臓脂肪や糖尿病を気にする方にとっても、たんぱく質の十分な摂取は大切です。しかし、肉ばかりだと飽和脂肪酸を多く取りすぎる可能性があります。

魚や大豆製品、脂肪分の少ない部位の肉を組み合わせることで、良質なたんぱく質源をバランスよく摂取できます。

外食・中食の活用時の注意点

忙しくて自炊が難しいときは、コンビニやデリバリーを利用しがちですが、野菜の少ないメニューや揚げ物が多いとどうしてもカロリーと糖質が高くなります。

サラダや惣菜コーナーの野菜を組み合わせる、揚げ物の頻度を減らす、飲料を無糖のものに変えるなど、できる限り工夫しましょう。

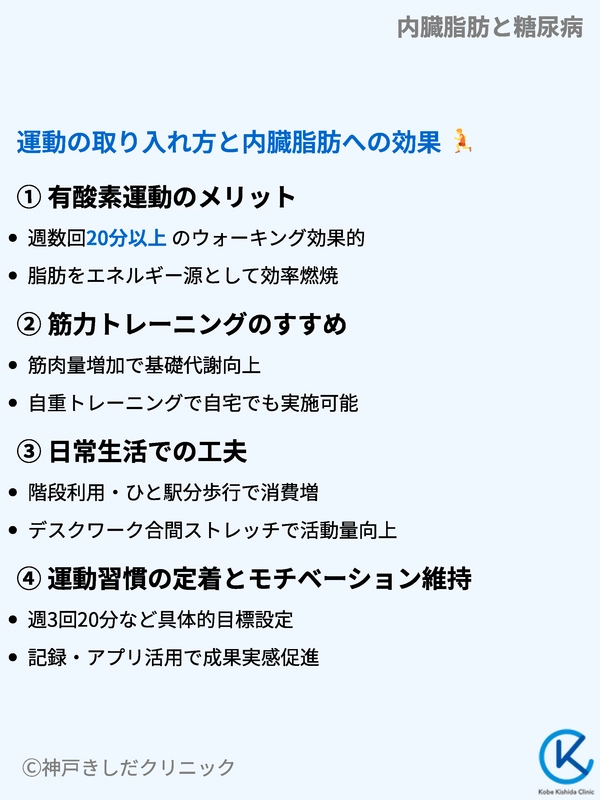

運動の取り入れ方と内臓脂肪への効果

運動は内臓脂肪を減らすうえで不可欠な存在です。

特に、有酸素運動と筋力トレーニングの両立が効果的と考えられています。短時間でも定期的に行うことを意識し、日常に運動を組み込みましょう。

有酸素運動のメリット

ウォーキングやジョギングなどの有酸素運動は、身体に酸素を取り込みながら脂肪をエネルギー源として活用します。

週に数回、20分以上のウォーキングや軽めのジョギングを行うだけでも、内臓脂肪減少に良い方向へ導きやすいです。

有酸素運動を続けるコツ

- 好きな音楽を聴きながら歩く

- スマートウォッチやアプリで歩数や距離を記録する

- 天候に合わせてジムや室内トレーニングも活用する

- 友人や家族と一緒に取り組む

筋力トレーニングのすすめ

筋力トレーニングによって筋肉量を維持・増加させると、基礎代謝が上がりやすくなり、消費カロリーが増えます。

ダンベルや自重トレーニングなど、自宅でも可能な種目が多いので、無理なく継続できます。

筋力トレーニングの種目例

| 種目 | 目的 | ポイント |

|---|---|---|

| スクワット | 下半身の筋力強化 | 膝がつま先より前に出すぎないように |

| 腕立て伏せ | 胸・腕・体幹の強化 | 体を一直線に保つ |

| プランク | 体幹・腹筋の強化 | 腰が反らないようにする |

| クランチ | 腹筋の強化 | ゆっくり動作し、呼吸を止めない |

日常生活での工夫

運動する時間を確保できない方は、日常動作に一工夫入れるだけでも変わります。

例えば、通勤でひと駅分歩く、階段を使う、デスクワークの合間にストレッチをするなど、習慣化していくと消費カロリーを積み上げられます。

運動習慣の定着とモチベーション維持

運動は三日坊主になりがちですが、目標を立てて小さな成果を実感すると続けやすくなります。

たとえば、「週に3回、20分ずつウォーキング」など、具体的な数字を掲げることをおすすめします。成果をメモやアプリで記録するのも、モチベーション維持に役立ちます。

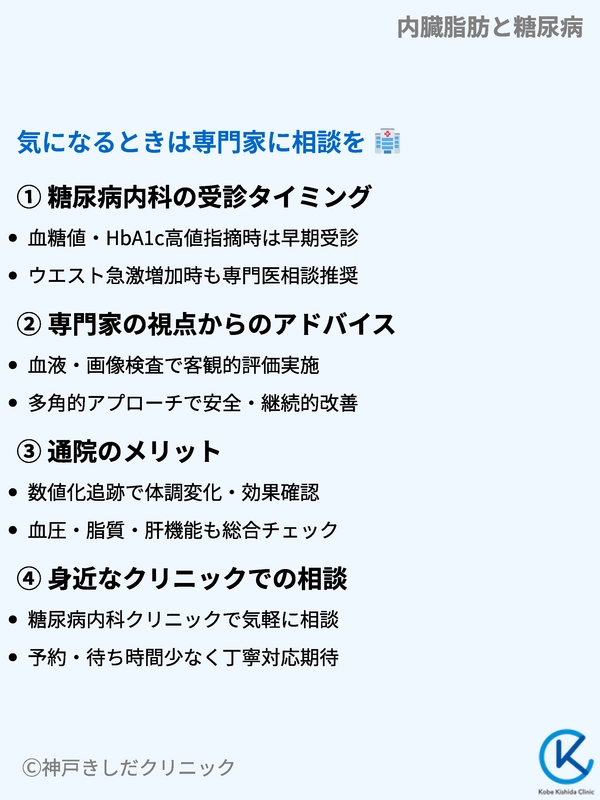

気になるときは専門家に相談を

内臓脂肪や糖尿病のリスクが気になる方は、医師や管理栄養士といった専門家に相談することを検討してみてください。

自己流のダイエットや運動だけでは対応しきれない場合もあり、専門家のサポートで適切な道筋を見つけられる可能性があります。

糖尿病内科の受診タイミング

もし血糖値やHbA1c(ヘモグロビンA1c)の値が高めだと言われた場合や、ウエストが急激に増えてきたと感じた場合は、早めに糖尿病内科を受診してみると良いでしょう。

早期発見・早期対処が合併症を防ぐカギとなります。

糖尿病が疑われる症状の例

- 異常な喉の渇きや多尿

- 体重減少、疲労感

- 空腹感が強くなる

- 手足のしびれや視力低下

専門家の視点からのアドバイス

医師は血液検査や画像検査で内臓脂肪の蓄積度合いを客観的に把握できます。

管理栄養士は個々人の生活に合った食事計画を提案し、運動療法士や理学療法士は効果的かつ無理のない運動プログラムを考えてくれます。

こうした多角的なアプローチによって、より安全かつ継続的な改善が望めます。

通院のメリット

医療機関に定期的に通院すると、体調変化や治療効果を数値化して追跡しやすくなります。

内臓脂肪や血糖値だけでなく、血圧や脂質プロファイル、肝機能なども総合的にチェックし、必要に応じて治療方針を調整することができます。

医療機関でチェックする主な項目

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 血糖値・HbA1c | 糖尿病や血糖コントロールの状況 |

| 脂質プロファイル | 中性脂肪、LDL、HDLなど |

| 血圧 | 高血圧の傾向がないか |

| 肝機能 | 脂肪肝や肝炎のリスク |

| 尿検査 | 腎機能や糖分排泄の状態 |

身近なクリニックでの相談

大きな総合病院だけでなく、近所の糖尿病内科クリニックでも内臓脂肪と血糖値についての相談ができます。

予約や待ち時間が比較的少なく、丁寧に話を聞いてもらえるケースが多いので、気軽に受診しやすいというメリットがあります。気になる症状や疑問を抱えたままにせず、早めに足を運んでみてください。

以上、内臓脂肪と糖尿病の関係を中心に、生活習慣の見直し方や医療機関での検査・受診の重要性までをお伝えしました。お腹まわりの脂肪が気になり始めたら、まずは小さな一歩から始めましょう。

食事や運動習慣を少しずつ改善しながら、自分に合ったペースで内臓脂肪をコントロールしていくことが健康づくりの近道です。

もし不安があるときは、専門家に相談してみてください。日々の積み重ねが、大切な体を守る大きな力になります。

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、内臓脂肪と糖尿病の関係を踏まえた専門的な診察を行っております。

内臓脂肪の蓄積は糖尿病の発症リスクを大きく高める重要な要因の一つです。健康寿命を延ばすため、血糖値や体重管理にお悩みの方は、どうぞお気軽にご相談ください。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽