健康診断などで血糖値に異常を指摘されたり、日常的にトイレの回数が多いと感じたりすると、どうしても「何かの病気ではないか」と心配になるかもしれません。

多尿や頻尿は、糖尿病の初期症状のひとつとしてあらわれることもありますが、必ずしも糖尿病だけが原因ではありません。

ここでは、多尿・頻尿という症状の概要やその背景にあるさまざまな原因を解説しつつ、糖尿病の可能性や病院での受診の目安、日常生活での工夫について詳しく述べます。症状に心あたりがある方や将来の健康に不安がある方は、参考にしてみてください。

頻繁にトイレに行きたくなる、夜間に何度もトイレに起きてしまうなど、多尿・頻尿の症状でお悩みの方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

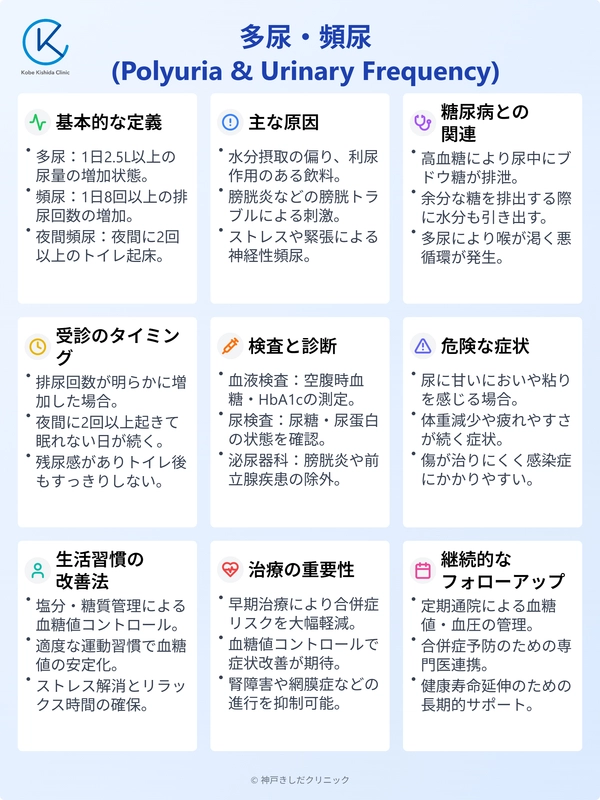

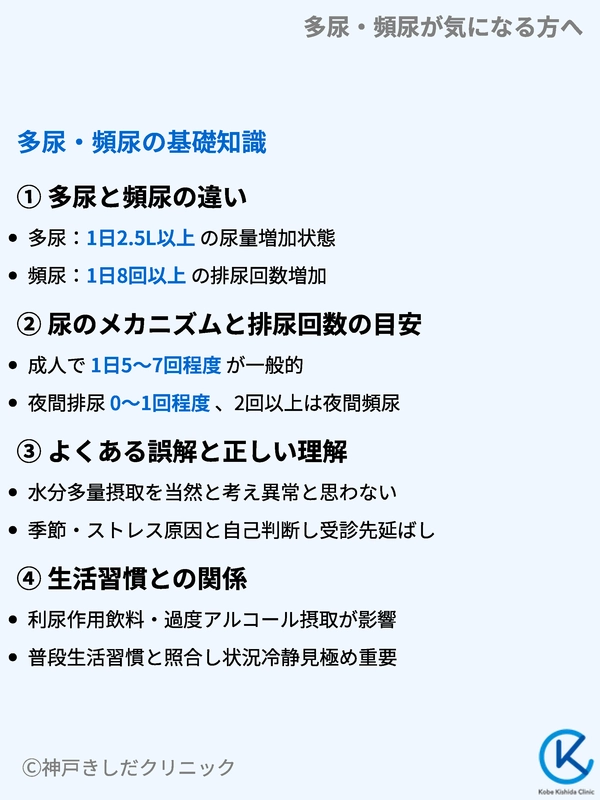

多尿・頻尿の基礎知識

多尿や頻尿といった排尿に関する症状は、体のサインとして見逃しにくいものです。一方で、単に「水分をとりすぎただけかも」と自己判断して放置してしまう方もいます。

ここでは、多尿・頻尿の基本的な定義や日常生活との関係を解説し、適切な理解を得るための手がかりを示します。

多尿と頻尿の違い

多尿と頻尿は、似たような言葉に感じますが厳密には異なる状態を指します。

- 多尿:1日の尿量が明らかに増加した状態です。成人で1日2.5L以上の尿量がある場合、多尿の可能性が考えられます。

- 頻尿:1日の排尿回数そのものが多くなる状態です。一般的に1日8回以上ある場合を頻尿と呼ぶことが多いです。

この違いを明確に把握しておくと、自分の症状を正しく捉える助けになります。

尿のメカニズムと排尿回数の目安

尿は、体内の老廃物を排出するために腎臓で生成され、膀胱に貯蔵されたのちに排出されます。

日常的な排尿回数は成人で1日5~7回程度が一般的とされていますが、水分摂取量や気温、個人差などによって大きく変化します。

尿量と排尿回数の目安

| 観点 | 一般的な目安 | 備考 |

|---|---|---|

| 1日あたりの尿量 | 約1.0~1.5L程度 | 水分摂取や発汗状況で大きく変動あり |

| 1日あたりの排尿回数 | 5~7回 | 個人差や生活習慣によっても変動が大きい |

| 夜間の排尿回数 | 0~1回程度 | 2回以上の場合は夜間頻尿を疑う |

よくある誤解と正しい理解

多尿・頻尿については、以下のような誤解が生じやすいです。

- 「水をたくさん飲むから当たり前」と考え、異常とは思わない。

- 「寒い季節は頻繁にトイレに行きたくなるから放っておいて良い」と思う。

- 「ストレスが原因だろう」と自己判断し、受診を先延ばしにする。

これらの誤解をもとに症状を軽視してしまうと、本来は早めに治療が望ましい疾患を見逃してしまう可能性があります。

生活習慣との関係

多尿・頻尿は、日々の生活習慣とも関わりが深いといえます。水分や塩分の摂取バランス、コーヒーなど利尿作用のある飲料の過剰摂取、過度なアルコール摂取などが影響を及ぼすことがあります。

もちろん健康的な理由で水分を多めに摂る場合もあるため、一概に「多尿だから危ない」というわけではありません。しかし、普段の生活習慣と照らし合わせながら冷静に状況を見極めることが大切です。

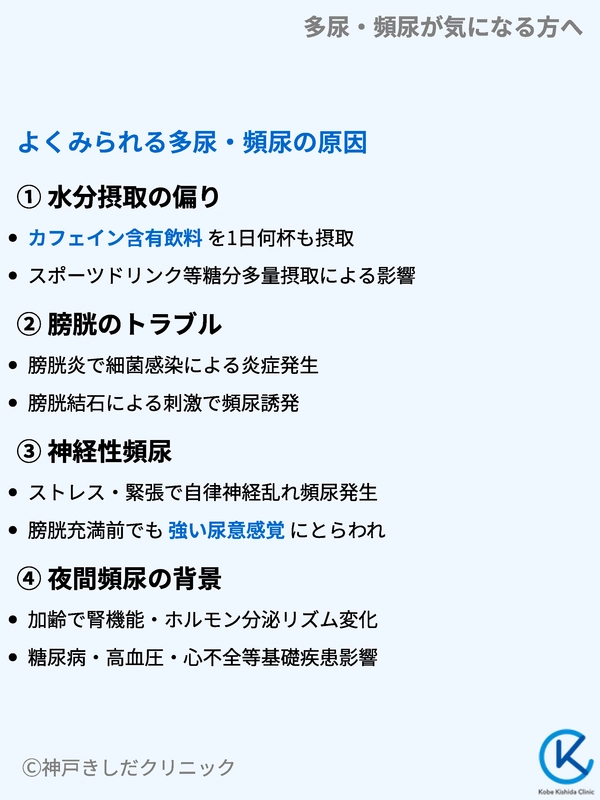

よくみられる多尿・頻尿の原因

多尿や頻尿は、単なる水分摂取過多以外にもさまざまな原因が考えられます。

ここでは、尿路系のトラブルや神経性の影響など、いくつかの主要な原因を取り上げます。症状の背景を知ると、改善の糸口が見つかるかもしれません。

水分摂取の偏り

飲み物の量や種類の偏りは、多尿・頻尿を引き起こしやすい要因の1つです。特に下記のようなポイントに注意が必要です。

- 利尿作用を持つカフェインを多く含む飲料を1日に何杯も飲む

- 熱中症予防で水分補給を心がけていたはずが、必要以上の量を飲み続ける

- スポーツドリンクなど糖分が多い飲料を多量に摂取する

利尿作用のある飲み物と特徴

| 飲料名 | 主な成分 | 特徴 |

|---|---|---|

| コーヒー | カフェイン | 中枢神経刺激作用があり排尿回数が増えやすい |

| 緑茶・紅茶 | カフェイン | コーヒーほどではないが、やはり利尿作用がある |

| エナジードリンク | カフェイン | 糖分や甘味料とともに大量摂取は体に負担がかかる |

膀胱のトラブル

膀胱そのものに炎症などのトラブルがあると、排尿回数が増えたり、残尿感が続いたりします。

たとえば「膀胱炎」は、細菌感染によって尿道や膀胱に炎症が起こり、頻繁にトイレに行きたくなる症状がみられます。

ほかにも膀胱結石など、稀ではありますが膀胱内に結石ができて刺激を起こすケースもあります。

神経性頻尿

ストレスや緊張によって、自律神経が乱れ頻尿を引き起こすことがあります。緊張時にトイレへ行きたくなる「神経性頻尿」という状況もよく知られています。

これは精神的な要因が主なきっかけとなり、膀胱にまだ尿が十分に溜まっていなくても「行かなくては」という強い感覚にとらわれるため起こると考えられています。

夜間頻尿の背景

夜間頻尿とは、文字どおり夜中に何度もトイレに起きてしまう状態を指します。寝不足が続いてしまい、生活の質を下げる大きな要因になります。

加齢とともに腎臓機能やホルモン分泌リズムが変化し、夜間に尿量が増えやすいという研究もあります。

一方で、糖尿病や高血圧、心不全といった基礎疾患が影響する場合もあるので、症状が長引く場合には医療機関への相談が有用です。

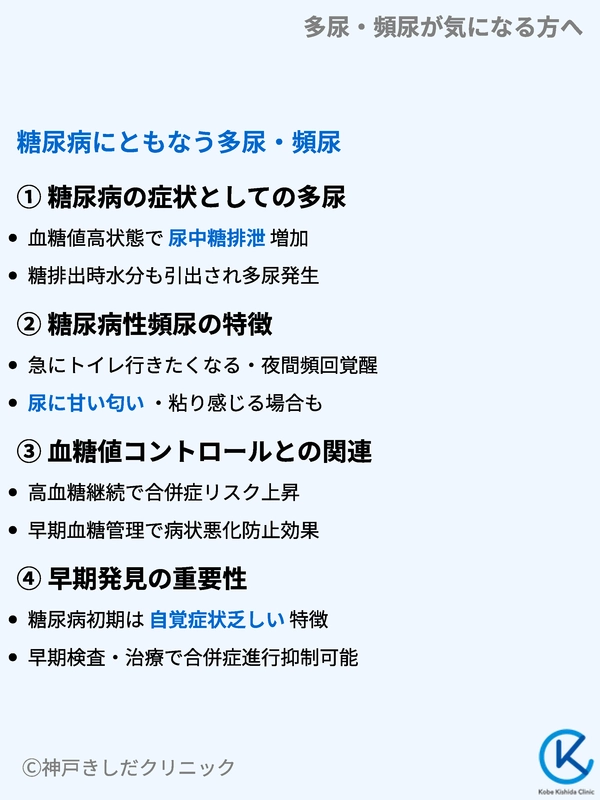

糖尿病にともなう多尿・頻尿

多尿や頻尿の症状は、糖尿病の代表的な初期症状の1つとしてあらわれることがあります。

ここでは、糖尿病に起因する多尿・頻尿の特徴や、なぜ血糖コントロールが関係してくるのかを説明します。

糖尿病の症状としての多尿

糖尿病になると血糖値が高い状態が続きます。血液中に余分なブドウ糖が増えると、腎臓で再吸収できるブドウ糖量を超え、尿中に排泄されることで糖が混じった尿(糖尿)になります。

このとき、余分な糖を尿として排出する際に水分も一緒に引き出され、多尿が起こります。さらに、多尿によって喉が渇き、水分を多く摂取する悪循環が生じることがあります。

糖尿病性頻尿の特徴

糖尿病性頻尿では、「急にトイレに行きたくなる」「就寝前に十分に排尿したはずなのに、夜中に何度も目が覚めてしまう」といった症状を訴える方が多いです。

また、単純に排尿回数が増えるだけでなく、尿に甘いにおいがしたり、粘りを感じたりする場合もあります。こうした特徴に気づいたら、血糖値の検査を受ける検討をおすすめします。

血糖値コントロールとの関連

血糖値が高い状態が続くと、多尿・頻尿のほかにもさまざまな合併症のリスクが高まります。神経障害や腎障害、網膜症など、放置すると深刻な症状に進展する恐れがあります。

多尿や頻尿の背景に糖尿病が隠れている場合、早期の段階で血糖値をコントロールすると病状の悪化を防ぐことにつながります。

早期発見の重要性

糖尿病は初期の段階で明確な自覚症状があらわれにくい疾病です。そのため、多尿・頻尿の症状が「気のせいかもしれない」と軽く捉えられがちです。

しかし、早めに検査を受けて血糖値の状態を把握し、必要に応じた治療を開始すると、合併症が進行するのを抑制しやすくなります。

糖尿病初期症状のチェック項目

- 喉の渇きが強くなり、1日に何度も水分を欲する

- 尿の回数が増え、水分をとっても体重が減少していく

- 体がだるい、疲れやすい

- 傷が治りにくくなった、感染症にかかりやすい

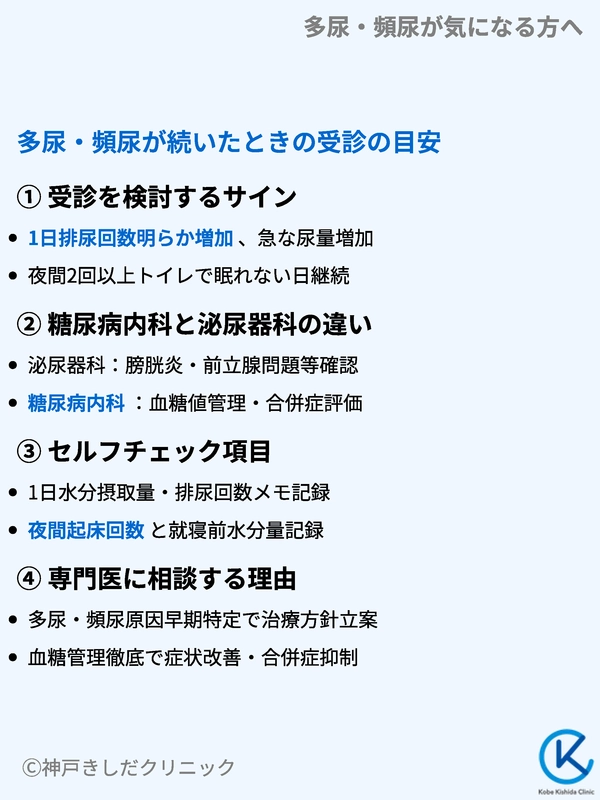

多尿・頻尿が続いたときの受診の目安

自分の排尿状況に疑問を感じたとき、どのようなタイミングで受診を考えれば良いのでしょうか。

ここでは、多尿・頻尿が続く場合に受診を検討したいポイントや、糖尿病内科と泌尿器科それぞれの役割についてご紹介します。

受診を検討するサイン

多尿・頻尿が次のような状況に当てはまる場合、専門の医療機関を受診することが大切です。

- 1日あたりの排尿回数が明らかに増えた

- 水分摂取量が特別多いわけでもないのに尿量が急増した

- 夜間に2回以上トイレに起きてしまい、眠れない日が続いている

- 残尿感があり、トイレに行ったあともすっきりしない

糖尿病内科と泌尿器科の違い

多尿・頻尿の症状は膀胱トラブルのサインであることもあります。そのため、まずは泌尿器科で膀胱炎や前立腺の問題などを調べてもらうのも一案です。

一方、血糖値の異常が背景にある可能性が高い場合は、糖尿病内科での検査が必要になります。体の状態や健康診断の結果、家族歴などを総合的に判断し、適切な受診先を選ぶことが望ましいです。

主な受診先と検査内容

| 診療科 | 主な検査 | 特徴 |

|---|---|---|

| 泌尿器科 | 尿検査、エコー、尿流量測定など | 膀胱炎・前立腺疾患などの有無を確認しやすい |

| 糖尿病内科 | 血液検査(空腹時血糖・HbA1cなど)、尿検査 | 血糖値の管理、糖尿病の合併症リスクを総合的に評価する |

セルフチェック項目

多尿・頻尿の程度を客観的に把握するため、日常生活の中で下記の点をセルフチェックすると、自分の状態を見極めやすくなります。

- 1日の水分摂取量を測ってみる

- 朝起きてから寝るまでの排尿回数をメモにとる

- 夜間起きる回数と就寝前の水分摂取量を記録する

- 排尿時の痛みや血尿などの異常の有無を確認する

専門医に相談する理由

多尿・頻尿の原因を早めに突き止めると、適切な治療方針が立てやすくなります。

とくに糖尿病が疑われる場合には、血糖値の管理を徹底することで症状の改善だけでなく、合併症のリスクも大きく抑えられます。曖昧なまま放置せず、医療の専門家に意見を求めることが重要です。

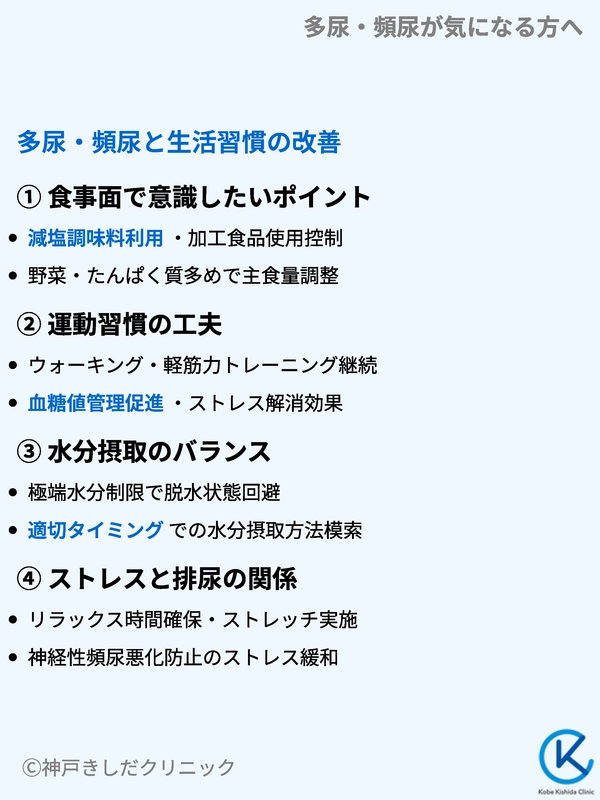

多尿・頻尿と生活習慣の改善

多尿・頻尿の症状を持つ方の中には、生活習慣の見直しだけで症状が改善するケースもあります。ここでは、食事や運動、水分摂取などの日常生活でできる取り組みをまとめました。

食事面で意識したいポイント

食事は排尿のメカニズムに大きく影響します。カロリーや塩分の摂りすぎは血圧や血糖値を上げる要因になり、結果として多尿・頻尿を悪化させることがあります。

逆に食事をバランスよく取ることで、排尿障害の改善が期待できます。

血糖値や塩分を意識する

| 項目 | 具体的な工夫 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 塩分管理 | 減塩調味料の利用、加工食品の使用を控える | 血圧の上昇を抑え、夜間頻尿や合併症リスクを下げる |

| 糖質管理 | 野菜やたんぱく質を多めにし、主食の量を調整 | 血糖値の急上昇を避け、肥満や糖尿病の進行を抑える |

| 水分摂取 | 喉の渇きを感じる前に少量ずつ補給する | 血液の粘度を下げ、脱水予防と排尿リズムの安定化 |

運動習慣の工夫

適度な運動は、血糖値や体重管理に役立ちます。筋肉を使うことで血中のブドウ糖を消費し、インスリンの働きを高める効果が期待できます。

激しい運動でなくても、ウォーキングや軽めの筋力トレーニングなど継続できる内容を選ぶと良いでしょう。

運動習慣がもたらすメリット

- 血糖値コントロールの促進

- 血圧の安定化

- 体重管理や肥満予防

- ストレス解消

水分摂取のバランス

多尿や頻尿だからといって水分を極端に制限しすぎると、かえって脱水状態に陥りやすくなります。また、腎臓に負担がかかり、体調を悪化させる可能性もあります。

1日の水分量をこまめにチェックしつつ、適切なタイミングで水分を摂る方法を探りましょう。

ストレスと排尿の関係

神経性頻尿があるように、メンタル面も排尿には大きく関係しています。

普段からリラックスできる時間を確保する、ストレッチや呼吸法などで緊張をほぐす工夫をすることで、神経性頻尿の悪化を防ぐことができます。

忙しい日々のなかでも、少しでもストレスを緩和する工夫を取り入れることが重要です。

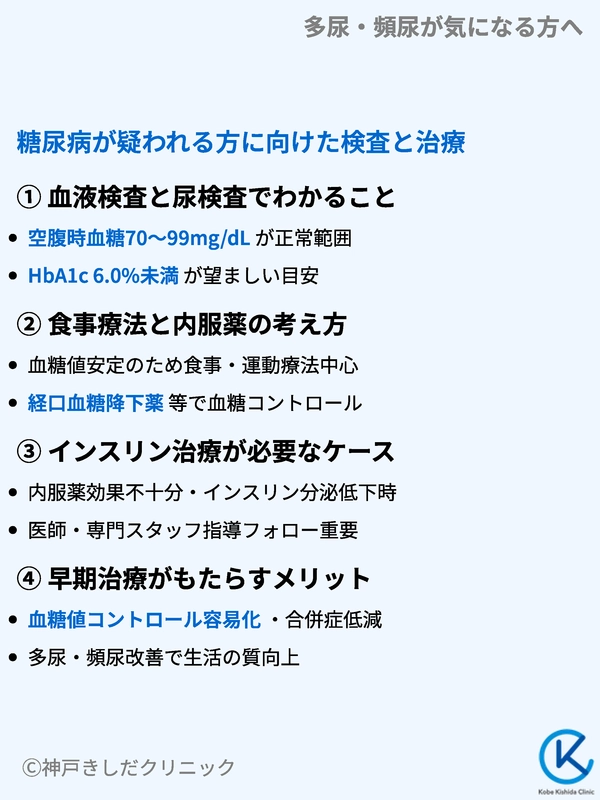

糖尿病が疑われる方に向けた検査と治療

多尿・頻尿の原因として糖尿病を疑う方は、血液検査や尿検査を積極的に活用することが大切です。ここでは、代表的な検査の内容や治療の方法、糖尿病の進行を防ぐ意義などを解説します。

血液検査と尿検査でわかること

糖尿病が疑われる際、主に以下の検査を行います。

- 空腹時血糖:空腹状態での血糖値を測定する

- HbA1c:過去1~2カ月の血糖値の平均的な状態を示す

- 尿糖・尿蛋白:尿の状態から、腎臓の機能や糖の排泄状況を把握する

糖尿病の主な検査項目

| 検査項目 | 正常範囲 | 検査の意義 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖 | 70~99mg/dL程度 | 食事の影響が少ない時点での血糖を把握する |

| HbA1c | 6.0%未満が望ましい目安 | 過去数カ月の平均的な血糖コントロール状況を見る |

| 尿糖 | (通常は陰性) | 血糖が高い状態で尿に糖が排泄されるかを確認 |

食事療法と内服薬の考え方

糖尿病が確定診断となった場合、治療の中心は血糖値を安定させるための食事療法と運動療法です。

加えて、薬物療法として「経口血糖降下薬」や「GLP-1受容体作動薬」などを活用し、血糖値をコントロールしやすくします。

多尿・頻尿の症状がある場合、血糖値が下がることで排尿トラブルが改善することがよくあります。

主な糖尿病治療薬の種類と特徴

- スルホニル尿素薬(SU薬):すい臓のインスリン分泌を促進

- DPP-4阻害薬:食事のタイミングで血糖値を調節

- ビグアナイド薬:肝臓が出す糖の量を抑え、末梢での糖利用を促進

- SGLT2阻害薬:尿に糖を排泄するよう促し、血糖値を下げる

インスリン治療が必要なケース

内服薬では十分な効果を得られない場合や、インスリン分泌が大幅に低下しているタイプの糖尿病では、インスリン注射による治療が検討されます。

インスリン治療は患者さんの自己注射への抵抗感もあるため、医師や専門スタッフが指導やフォローを行いながら進めることが重要です。

早期治療がもたらすメリット

糖尿病の症状や合併症は、時間の経過とともに進行する傾向があります。早期に治療を開始すると、血糖値をコントロールしやすくなるだけでなく、腎障害や網膜症などのリスク低減にもつながります。

また、多尿・頻尿による生活の質の低下を改善し、日常生活の快適さを取り戻すためにも早めの対策が必要です。

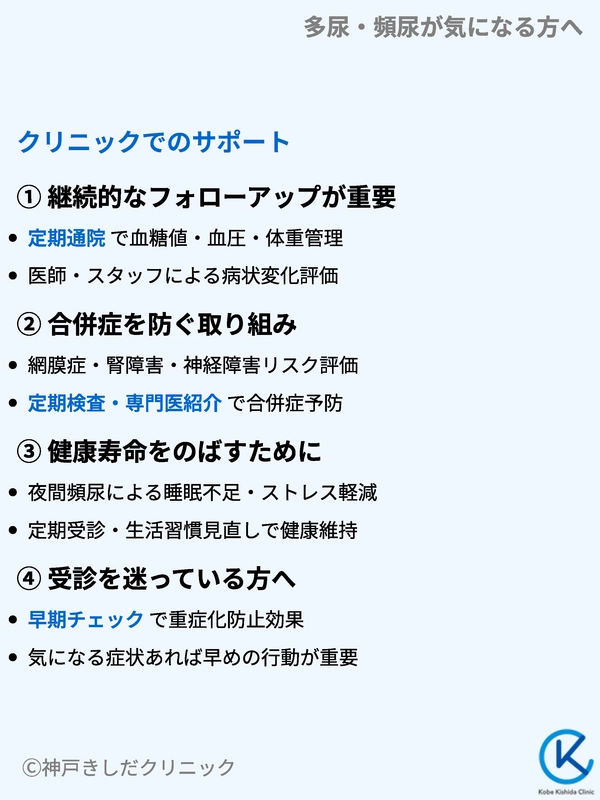

クリニックでのサポート

糖尿病の診療を行うクリニックでは、患者さまが安心して治療に臨めるようさまざまなサポート体制を整えています。多尿・頻尿に悩む方の相談先としても、糖尿病内科は頼れる存在です。

継続的なフォローアップが重要

糖尿病の治療や多尿・頻尿の改善は、一朝一夕で完了するものではありません。定期的に通院し、血糖値や血圧、体重を測定・管理することで、病状や症状の変化を見逃さないようにすることが大切です。

診察のたびに医師やスタッフが現状を評価し、必要に応じて治療方針を軌道修正していきます。

合併症を防ぐ取り組み

糖尿病は合併症が多彩なことで知られています。多尿・頻尿といった初期症状だけに注目するのではなく、網膜症や腎障害、末梢神経障害などのリスク評価も欠かせません。

クリニックでは定期検査や専門医の紹介などを含めて、合併症を防ぐための取り組みを行っています。

健康寿命をのばすために

多尿・頻尿を放っておくと、夜間頻尿などによる睡眠不足で体力が落ちたり、精神的なストレスが溜まりやすくなる恐れがあります。

一方、糖尿病が背景にある場合は合併症を引き起こし、要介護リスクが高まることも考えられます。定期的な受診と生活習慣の見直しを通じて、元気に長く生活を続けることが期待できます。

受診を迷っている方へ

多尿・頻尿は、「ただの飲みすぎだろう」と思い込みやすい症状です。しかし、放置しているうちに糖尿病や腎臓の病気などが進行し、気づいたときには合併症が発症していたというケースも珍しくありません。

身体からのサインを見逃さず、早めにチェックしておくことで重症化を防ぎやすくなります。

今後の健康管理

多尿・頻尿をきっかけに受診し、糖尿病の疑いがあるとわかった場合は、むしろ早期発見のチャンスと考えることもできます。

生活習慣を見直し、適切な治療を行うことで合併症のリスクが下がり、長い目で見て健康的な生活を維持する土台が整います。

今後の人生をより快適に過ごすためにも、気になる症状があるならばできるだけ早めに行動することが大切です。

排尿症状と糖尿病のチェックリスト

| チェック項目 | 該当の有無 | 備考 |

|---|---|---|

| 多尿(1日2.5L以上の尿量がある) | □ある / □ない | 水分摂取量と合わせてチェック |

| 頻尿(1日8回以上の排尿回数がある) | □ある / □ない | 日中・夜間ともに確認しておきたい |

| 夜間頻尿(2回以上トイレに起きる) | □ある / □ない | 睡眠の質低下につながりやすい |

| 尿に甘いにおいがある、粘りを感じる | □ある / □ない | 高血糖状態のサインの可能性 |

| 健康診断で血糖値やHbA1cに異常が指摘された | □ある / □ない | 糖尿病リスクに直結するポイント |

| 体重減少や疲れやすさ、傷の治りにくさを感じている | □ある / □ない | 糖尿病初期の症状が疑われる場合がある |

| 血圧が高め、または高血圧の診断を受けている | □ある / □ない | 腎臓や心臓へ負担がかかり夜間頻尿に関係 |

| ストレスや生活リズムの乱れで排尿のタイミングが気になる | □ある / □ない | 神経性頻尿の可能性も |

多尿・頻尿の原因が何であれ、専門医に相談して状態を正しく把握することはとても重要です。

糖尿病が強く疑われる場合だけでなく、生活の質を上げるための第一歩としても、今感じている症状を一度クリニックで相談してみてはいかがでしょうか。

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽