健康診断で血糖値などの異常を指摘され、疲れやすさやだるさについて不安を感じている方は少なくありません。

日常の忙しさのなかで「なんとなく体が重い」「休んでもすっきりしない」と感じる場合、生活習慣だけでなく、糖尿病を含む病気の可能性も考慮することが重要です。

ここでは、疲れやすさやだるさの背景を多角的にとらえながら、気をつけたい生活習慣や糖尿病との関連、そして受診の目安などをわかりやすく解説します。まずは、ご自身の状態を振り返りながら読み進めてみてください。

血糖値異常を健診で指摘された方で最近なんだか疲れやすい、体にだるさを感じるなど、疲労感の症状でお悩みの方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

疲れやすさ・だるさの背景

体が重い、眠気が取れない、集中力が落ちたように感じるなどの疲れやすさやだるさには、さまざまな要因が考えられます。

日常的なストレスや睡眠不足だけでなく、栄養バランスの乱れや軽度の脱水、さらには病気が隠れているケースもあります。ここでは、疲れやすさやだるさが生じる基本的な背景を整理します。

疲労の種類を知る

疲れには大きく分けて「身体的疲労」と「精神的疲労」があります。

身体的疲労は筋肉や内臓機能の過度な負担によって起こり、精神的疲労はストレスや不安、過労などによって起こります。どちらか一方だけでなく、両方が重なって疲労感が増すことも少なくありません。

身体的疲労の典型例としては、長時間立ち仕事をしたあとの足の痛みや筋肉の張りが挙げられます。

精神的疲労としては、仕事や対人関係のストレスなどが多いときに感じる集中力の低下やイライラが挙げられます。

疲れが蓄積するメカニズム

疲れは日々の生活リズムや睡眠時間などである程度回復できますが、回復が追いつかないと蓄積して慢性化します。

体の細胞レベルでエネルギーが不足すると、代謝が落ちてしまい全身の機能が低下するため、さらに疲れやすくなります。

エネルギー不足は食生活にも関係します。炭水化物、タンパク質、脂質などの栄養を適切に摂取しなかったり、不規則な食事時間が続いたりすると、疲労回復に必要な栄養素が不足してだるさを感じやすくなります。

内科的疾患の可能性

疲れやすさやだるさは、内科的疾患の初期症状として表れることがあります。貧血や甲状腺機能の異常、肝臓や腎臓の機能低下など、さまざまな疾患で同様の症状が起こる可能性があります。

糖尿病も同様に、血糖コントロールの乱れによって疲れが抜けにくくなることが知られています。

日常生活に潜む疲労増幅要因

スマートフォンやパソコンの画面を夜遅くまで見続けることで睡眠の質が低下すると、十分に休息したはずでも疲れが取れにくくなります。

また、仕事や家事、育児の合間の休憩時間が不足すると、体を回復する時間を得られないまま次の活動に移ってしまい、疲れがたまりやすくなります。

疲れやすさ・だるさに関連する主な要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠不足 | 睡眠時間や睡眠の質が不十分で回復が間に合わない |

| 栄養バランス | 必要な栄養素が不足し、エネルギー産生が低下する |

| ストレス | 自律神経バランスの乱れで疲労回復力が落ちる |

| 運動不足 | 血行不良や筋力低下を起こし、疲れやすくなる |

| 過労 | 体や心への負担が大きく、疲労が慢性化しやすい |

| 疾患が隠れている | 内科的疾患などが原因で疲労を感じる場合がある |

自覚しやすい疲労と隠れた原因

自分では気づいていなくても、体の内部では既に不調が進んでいることがあります。ここでは、自覚しやすい疲れのサインと、見逃されがちな内面的要因や病気との関係を探ります。

自覚しやすいサイン

目の疲れや肩こり、頭痛、倦怠感などは多くの人が自覚しやすいサインです。これらのサインが出ているときには、既に体は「休息が必要です」という信号を出しています。

連日こうした症状が続く場合は、単なる疲れではなく何らかの病気の初期段階の可能性もあります。

だるさを感じやすい時間帯

だるさは起床時や夕方に強く感じる人が多く、体温リズムやホルモン分泌リズムが影響していると考えられます。

仕事などで夕方に一番忙しくなる人は疲れが顕在化しやすく、起床時にだるさが強い人は睡眠の質や寝る直前の行動を振り返る必要があります。

体調が乱れやすい時間帯と考えられる要因

| 時間帯 | 体調の乱れが起こりやすい要因 |

|---|---|

| 起床時 | 深夜のスマートフォン使用、睡眠時間の不足など |

| 午前中 | 朝食の欠食、低血糖気味による集中力低下 |

| 昼食後 | 血糖値の急上昇・急下降による眠気やだるさ |

| 夕方 | 仕事や学業の負荷が高まり疲労が蓄積 |

| 就寝前 | 強い光刺激や脳への刺激(ゲーム・SNSなど) |

見えにくい内面のストレス

ストレスは目に見えづらく、自覚しないまま疲労を増幅させます。睡眠や食事に気をつけていても疲れが取れない場合、心の負担が大きく関係しているかもしれません。

人間関係や仕事上のトラブルなど、生活環境を見直すことがだるさ改善の第一歩になることがあります。

病気が絡むケース

風邪やインフルエンザなど急性感染症のほか、慢性炎症やホルモンバランスの乱れが続く病気の場合、長期間のだるさや疲れやすさが続きます。

糖尿病もその一つで、血糖コントロールがうまくいかない状態が長引くと、エネルギーが効率よく利用できずに疲労感を強く感じる人がいます。

疲れやすさ・だるさと関連する生活習慣

毎日の生活習慣が乱れると、疲れの回復力が弱まります。ここでは、睡眠・食事・運動など、よく見直される生活習慣についてポイントを整理しながら疲労との関係を紹介します。

睡眠の質と量

睡眠不足だけでなく、睡眠の質が悪いと疲れが抜けにくくなります。いくら長時間寝ても途中で何度も目が覚めるような睡眠では、脳も体も休まりません。

寝る直前までブルーライトを発するスマートフォンやパソコンを見続けると、体内時計が狂い熟睡しにくい傾向があります。

良好な睡眠をサポートするヒント

- 就寝1時間前にはスマートフォンやパソコンの使用を控える

- ぬるめのお風呂にゆっくりつかる

- カフェインやアルコールの摂取量を見直す

- 適度な明るさで眠る

バランスの良い食事

炭水化物(糖質)、タンパク質、脂質のバランスを意識し、ビタミンやミネラルなどの微量栄養素も充分に摂ることが大切です。

特に糖尿病が疑われる方は、血糖値を急激に上げない食事方法(食物繊維を含む野菜類を先に食べるなど)を意識するだけでも疲労感が軽減する場合があります。

日常的に摂りたい栄養素とその働き

| 栄養素 | 働き | 主な食材 |

|---|---|---|

| タンパク質 | 筋肉や臓器を構成し、免疫機能にも関与 | 肉、魚、卵、大豆製品 |

| ビタミンB群 | エネルギー産生をサポート | 豚肉、レバー、玄米、納豆など |

| ビタミンC | 抗酸化作用や免疫機能をサポート | 柑橘類、いちご、ブロッコリーなど |

| 鉄分 | 酸素運搬に必要で、不足すると貧血に | レバー、赤身肉、ほうれん草など |

| マグネシウム | 代謝と筋肉の収縮、リラックスにも寄与 | ナッツ類、海藻、大豆製品など |

| 食物繊維 | 血糖値上昇を緩やかにし、腸内環境を整える | 野菜、果物、豆類、全粒穀物など |

運動やストレッチ

適度な運動は血行促進や筋力維持に役立ちます。ウォーキングや軽い筋トレ、ストレッチなど、体に大きな負担をかけない方法でも継続すれば体力がつき、疲れにくくなります。

運動嫌いの方は、通勤の一部を歩く時間に変えるなど、まずは日常生活に組み込みやすい方法を試してみてください。

ストレスケア

ストレスがたまると自律神経が乱れ、疲れやすい状態に陥りやすくなります。リラックスできる趣味や、軽い運動、マインドフルネスなどで心を整えることが大切です。

複数の方法を組み合わせて自分に合ったストレスケアを実践してみてください。

毎日の疲労を溜めにくくするコツ

- 深呼吸や瞑想などのリラクゼーション習慣

- 他人との比較をやめ、マイペースで進める考え方

- こまめな休憩と軽いストレッチ

- スマートフォンをオフにする時間をつくる

疲れやすさ・だるさが見られる糖尿病予備軍の特徴

血糖値がやや高めだと健康診断で言われたが、まだ糖尿病と診断されるほどではないという状態の方は少なくありません。

この段階を「糖尿病予備軍」と呼ぶことがあります。ここでは、糖尿病予備軍の特徴と疲れやすさ・だるさとの関連をまとめます。

血糖コントロールの乱れ

糖尿病予備軍では、血糖値が高めで推移しやすい反面、食後の血糖値が急激に上がることもあり、糖の代謝が安定しにくい状態です。

この乱れが疲労感の増大につながり、日常的に「なんとなく体が重い」と感じることがあります。

糖尿病予備軍の特徴的なチェックポイント

| チェック項目 | 該当の目安 |

|---|---|

| 朝食を抜くことが多い | 空腹時間が長く血糖調節が乱れやすい |

| 間食が多い | 食事回数増加で血糖値変動幅が大きい |

| 夜遅くに食事をする | 休む時間帯に糖が大量に摂取される |

| 睡眠不足が続いている | ホルモン分泌バランスが崩れやすい |

| 運動不足が顕著 | インスリン感受性が低下しやすい |

食後の眠気やだるさ

糖尿病予備軍の段階では、食後に血糖値が急上昇し、その後急激に下がることで強い眠気やだるさを感じる人もいます。この現象は血糖値スパイクと呼ばれ、疲労感を増やす要因の一つです。

体重増加や肥満傾向

肥満、特に内臓脂肪型肥満が進むとインスリンの効きが悪くなるため、血糖値が上昇しやすくなります。

肥満の方は運動不足になりがちで、さらに体を動かすのがおっくうになり、疲労やだるさを感じやすくなるという悪循環に陥ることがあります。

予備軍のまま放置するリスク

血糖値がわずかに高い状態で放置すると、将来的に糖尿病に移行する可能性が高まります。

糖尿病が進行すると網膜症や腎症など合併症のリスクが上がるため、「まだ病気ではないから大丈夫」と油断せず、生活習慣の見直しや早めの受診を考えることが重要です。

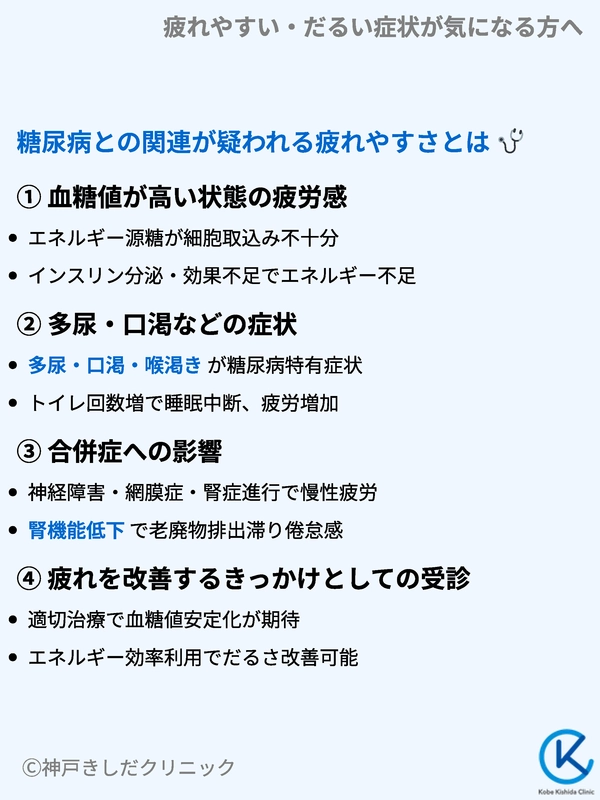

糖尿病との関連が疑われる疲れやすさとは

疲れやすさの原因として糖尿病を強く疑うケースがあります。特に血糖値の乱れが長期間続く場合や、合併症を起こしかけている状態では疲労感が顕著に出やすいです。

ここでは糖尿病が原因と考えられる疲れやすさの特徴を説明します。

血糖値が高い状態の疲労感

血糖値が高い状態が続くと、本来エネルギー源として利用するはずの糖が十分に細胞に取り込まれません。

結果としてエネルギー不足を感じ、体がだるくなったり、慢性的な疲れを感じやすくなります。インスリンの分泌が十分でないか、効きが悪いかのいずれかが考えられます。

多尿・口渇などの症状

糖尿病特有の症状として、多尿・口渇・喉の渇きなどがあります。水分を多く摂るためにトイレに行く回数が増えると、睡眠が中断される回数が増えてさらに疲れやすくなることがあります。

また、栄養が不足している状態が続くため、食事の量が増えて体重が増加するケースや、逆に痩せていくケースも見られます。

疲れやすさ以外の糖尿病が疑われる主な症状

| 症状 | 具体例 |

|---|---|

| 多尿 | 夜間も含めて排尿回数が増える |

| 口渇 | 異常に喉が渇き、水分を大量に摂る |

| 体重減少 | 食欲はあるのに体重が減り続ける |

| 体重増加 | 血糖値が高めでもカロリー過多で肥満が進む |

| 感染症にかかりやすい | 皮膚や口腔内などに炎症や感染症が起こりやすい |

合併症への影響

神経障害や網膜症、腎症といった合併症が進むと、痛みやむくみなどが慢性化して疲れが抜けにくくなります。

とくに腎機能が低下すると老廃物の排出が滞り、全身の倦怠感が顕著になることがあります。

疲れを改善するきっかけとしての受診

糖尿病による疲れやすさは、適切な治療と生活習慣の改善で軽減する可能性があります。

血糖値を安定させることで体がエネルギーを効率よく利用できるようになり、日常のだるさが改善されることが期待できます。

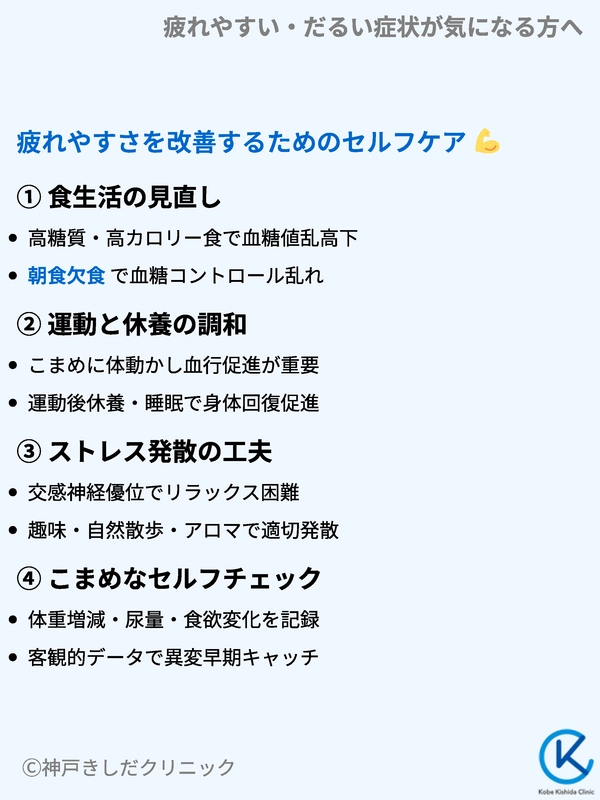

疲れやすさを改善するためのセルフケア

日々の生活のなかで疲れを和らげるためには、自分自身でできるケアがいくつもあります。ここでは代表的なセルフケアを取り上げ、疲れやすさの軽減を目指すポイントを解説します。

食生活の見直し

高糖質・高カロリーの食事ばかり摂ると、血糖値が急上昇・急下降してしまい疲れが蓄積しやすくなります。野菜や果物、海藻、全粒穀物など、食物繊維が豊富な食材もバランスよく摂取してみてください。

また、朝食を抜くと血糖コントロールが乱れ、午前中から強い倦怠感に襲われることがあります。

血糖値を急上昇させにくい食べ方

- 野菜やきのこ類、海藻類から先に食べる

- しっかり噛んで食べる

- 栄養素をバランスよく組み合わせる

- 甘味を感じる飲み物や間食を減らす

運動と休養の調和

短い時間でもこまめに体を動かし、血行を促すことが疲れの軽減につながります。激しい運動をする必要はありませんが、継続して動く習慣をつくると筋力維持や代謝アップにつながります。

運動後の休養や睡眠を意識的にとることで、身体が回復しやすい状態を作りやすくなります。

ストレス発散の工夫

ストレスを感じると交感神経が優位になり、リラックスが難しくなります。適切なストレス発散方法を持つだけでも、疲れやすさがやわらぐことがあります。

趣味を持つ、自然のなかを散歩する、アロマテラピーやマッサージを受けるなど、自分に合った方法を探してみてください。

こまめなセルフチェック

疲れやだるさが日常化している方は、体重の増減や尿量、食欲の変化などをこまめに記録するとよいです。客観的な数値やデータがあれば、異変を早期にキャッチして医療機関を受診するきっかけになります。

疲労感を自己評価する目安

| 項目 | 低い(0) | 中程度(1) | 高い(2) |

|---|---|---|---|

| 朝の目覚め | スッキリ起きられる | 少しだるさを感じる | かなり疲れが残る |

| 日中の活動意欲 | 活動的に動ける | 普段どおりに動ける | やる気が出ない |

| 夜の眠り | ぐっすり眠れる | 眠りが浅い | 何度も目が覚める |

| 食欲 | 食べるのが楽しみ | まあまあ食べられる | 食欲がわかない |

| 集中力・思考力 | 問題なく働く | 少し集中しにくい | 思考がまとまらない |

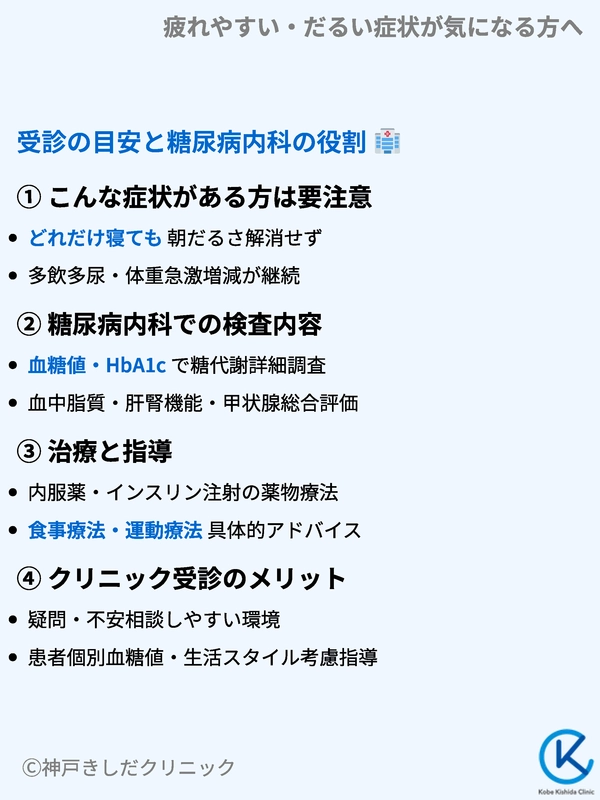

受診の目安と糖尿病内科の役割

疲れやすさが長期間続く場合や、血糖値が高めだと指摘を受けた方は、早めに糖尿病内科や一般内科を受診することが望ましいです。

こんな症状がある方は要注意

以下のような症状があるときは、自分でコントロールしきれない状態に陥っている可能性があります。生活習慣を見直しても改善が見られない場合は、糖尿病内科で専門医の判断を仰ぐことが得策です。

医療機関への受診を考えたい症状

- どれだけ寝ても朝のだるさが解消しない

- 多飲多尿が続いている

- 体重の急激な増減がみられる

- 傷の治りが遅くなった、または感染症にかかりやすい

- 日常生活に支障をきたすほどの疲労や倦怠感

糖尿病内科での検査内容

糖尿病内科では、血糖値検査やHbA1c(ヘモグロビンA1c)などの数値をチェックし、糖代謝の状態を詳しく調べます。

必要に応じて、血中脂質や肝腎機能、甲状腺ホルモンなどの検査も行い、総合的に疲れやすさの原因を探ります。

主な検査一覧

| 検査名 | 検査内容 | 意味 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖 | 朝食前の血糖値を計測 | 基本的な血糖状態を把握 |

| HbA1c | 過去1~2か月の平均血糖値を反映 | 糖代謝の全体的な傾向を推測 |

| 血中脂質 | 中性脂肪やLDL・HDLコレステロールなどを測定 | 動脈硬化や脂質代謝異常のリスクを把握 |

| 甲状腺機能検査 | TSHやFT4などを計測 | 甲状腺異常が疲れやすさに影響するか確認 |

| 肝腎機能検査 | AST, ALT, BUN, クレアチニンなどを測定 | 肝・腎機能低下の有無を確認 |

治療と指導

検査の結果によっては、内服薬やインスリン注射などの薬物療法が必要になる場合があります。

また、食事療法や運動療法の具体的なアドバイスを受けながら生活を改善していくことが、疲労感の軽減につながります。病院で定期的に数値を確認しながら計画的にケアできるのも糖尿病内科の強みです。

クリニック受診のメリット

身近なクリニックを利用すると、疑問や不安を相談しやすく、検査や治療も継続しやすい利点があります。

特に糖尿病内科では患者一人ひとりの血糖値や生活スタイルを考慮して、適切な指導や治療方法を提案するため、疲れやすさの根本改善を目指せます。

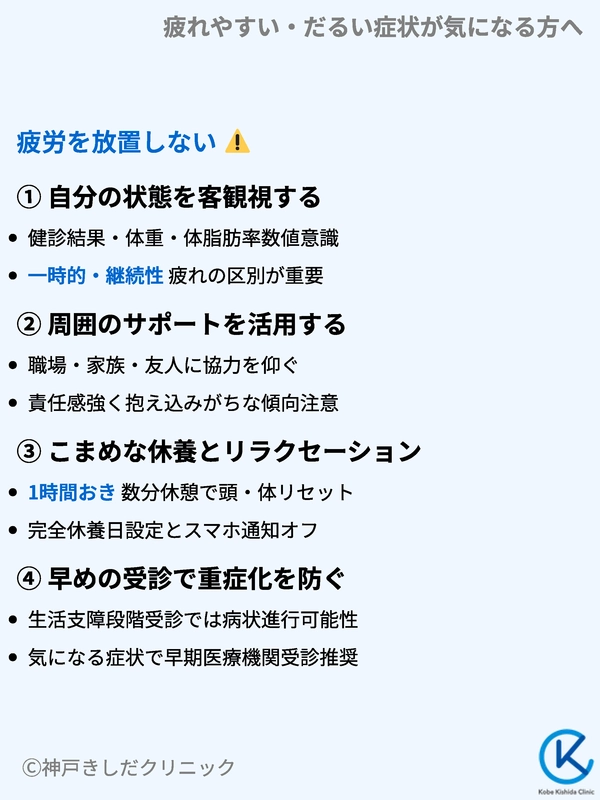

疲労を放置しない

疲れやすさやだるさをそのままにしておくと、体の回復が追いつかないまま不調が深刻化するおそれがあります。ここでは、疲労を見逃さず、適切に対処するための考え方や習慣づくりをお伝えします。

自分の状態を客観視する

普段から健康診断の結果や体重・体脂肪率などの数値を意識すると、自分の体の変化に敏感になれます。

また、疲れを感じたときに一時的なものか、続いているものかを区別できるようになると、重症化を回避しやすくなります。

疲労と生活習慣の振り返りを行う際のポイント

| チェック項目 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠習慣 | 毎日6~7時間程度の睡眠を確保できているか |

| 食事内容 | 栄養バランスはどうか、食事時間は不規則ではないか |

| 運動習慣 | 週に2~3回、少なくとも散歩や軽い体操をしているか |

| 仕事・家事量 | 過度な負担がかかっていないか |

| ストレス管理 | 日常のストレス発散や気分転換の手段を持っているか |

周囲のサポートを活用する

職場や家族、友人に疲れや体調不良をうまく伝えて協力を仰ぐことも大切です。

疲れをためやすい人は、責任感が強く一人で抱え込む傾向があるため、意識的に周囲のサポートを受ける姿勢を持つと気持ちが楽になることがあります。

こまめな休養とリラクセーション

疲れをためないためには、短い時間でも休憩を入れることや、体をほぐすストレッチを取り入れることが重要です。

集中して作業をするときでも、1時間おきに数分だけ休息を取るだけで頭や目、体をリセットしやすくなります。

- 1時間ごとの小休憩(体操やストレッチ)

- 週末は完全休養日を設ける

- スマートフォンの通知をオフにして休む時間を確保する

- ラジオ体操やヨガなどの軽運動を朝や就寝前に行う

早めの受診で重症化を防ぐ

疲れやすさやだるさが続き、生活に支障が出る段階になってから受診すると、既に病状が進んでいる可能性があります。

健康診断の結果や普段の生活で少しでも気になることがあれば、早めに医療機関を受診することが、疲労感の改善だけでなく、思わぬ合併症を防ぐことにも役立ちます。

ここまで、疲れやすさ・だるさの原因や生活習慣との関係、そして糖尿病の可能性について解説しました。体が発するサインを見逃さないことは、健康維持において非常に大切です。

気になる症状がある方は、まずは生活習慣を見直し、それでも改善が見られない場合は糖尿病内科など専門的な診療科の受診を検討してみてください。

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽