肥満は見た目だけでなく、糖尿病をはじめとするさまざまな生活習慣病に深く関わります。肥満がある程度進行すると血糖値が高めの状態へと移行しやすく、将来的に糖尿病を発症するリスクが高まります。

健康診断で体重増加を指摘された方や、最近おなか周りが気になる方は、早めに肥満と糖尿病の関係を確認しておくことが重要です。

この記事では、肥満の特徴や引き起こされやすい症状、予防と改善につながる食事・運動のヒント、医療機関での受診タイミングについて詳しく解説します。

肥満に悩む方、生活習慣病のリスクが気になる方へ。肥満と糖尿病は密接に関連しており、肥満があると糖尿病のリスクが高まるため、早期の生活習慣の見直しと予防が重要です。

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、お一人おひとりの生活習慣に寄り添い、無理なく続けられる改善方法をご一緒に考えていきます。将来の健康リスクを減らすため、お気軽にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

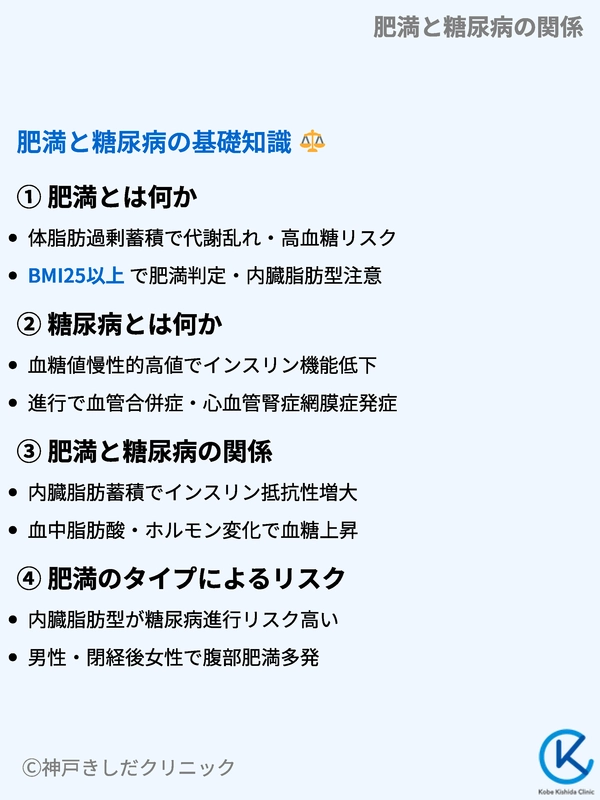

肥満と糖尿病の基礎知識

肥満と糖尿病は、深いつながりがあります。なぜ肥満になると糖尿病になりやすいのか、体の中で何が起きているのかを知ることで、自分に必要な対策が見えてきます。

まず、体重が増えた時の体の変化と、糖尿病がどのように進むのかを見ていきましょう。

肥満とは何か

肥満は、体脂肪が過剰に蓄積した状態です。体重が重い状態を単に「肥満」と呼ぶわけではなく、筋肉量や身長なども考慮した上で体脂肪率やBMI(Body Mass Index)などを参考に判断します。

肥満は見た目だけの問題ではありません。体脂肪が増えると代謝が乱れ、高血糖や高血圧などのリスクが上昇します。

BMIの求め方

体重(kg)÷(身長(m)×身長(m))

例えば、体重70kg・身長1.70mの場合、BMI=70÷(1.70×1.70)≒24.22となります。

BMIと肥満の判定基準

18.5未満:低体重

18.5以上25未満:普通体重

25以上30未満:肥満(1度)

30以上35未満:肥満(2度)

35以上40未満:肥満(3度)

40以上:肥満(4度)

特に内臓脂肪の蓄積が多い方は、生活習慣病を発症しやすい傾向があります。

糖尿病とは何か

糖尿病は血糖値が慢性的に高い状態が続く病気です。膵臓で分泌されるインスリンの量や働きが低下すると、血糖値をコントロールしにくくなります。

進行すると細小血管や大血管にさまざまな合併症を起こし、心血管疾患・腎症・網膜症などに悪影響が及びます。

インスリンとは

血液中の糖を細胞に取り込ませて、血糖値を下げるホルモンです。インスリン量が減少したり、インスリンの効き目が悪くなったりすると血糖値が上昇しやすくなります。

肥満と糖尿病の関係

肥満があると血液中の脂肪酸やホルモンバランスに変化が生じ、インスリンの働きが低下しやすくなります。

特に内臓脂肪が多く蓄積していると、インスリン抵抗性という状態(インスリンが働きにくい状態)を起こしやすく、その結果として血糖値が高めに推移するリスクが高まります。

肥満と糖尿病に関わる主な指標

| 指標 | 意味 | 注意点 |

|---|---|---|

| BMI | 体重と身長から計算される肥満指数 | 内臓脂肪の量はわからないため、体脂肪率や腹囲測定も併せて確認する |

| 体脂肪率 | 体重に占める脂肪の割合 | 筋肉量の多い人や少ない人では基準範囲の見え方が変わる |

| 腹囲(ウエスト) | 内臓脂肪が蓄積していないかの目安 | 男性85cm以上、女性90cm以上は内臓脂肪蓄積の可能性が高い |

| 血糖値(空腹時) | 食事をとらない状態での血糖値 | 100mg/dL前後が正常範囲。126mg/dL以上は糖尿病疑い |

肥満は糖尿病だけでなく脂質異常症や高血圧などの合併症も引き起こしやすく、生活習慣病の複合リスクが高まる点にも注意が必要です。

肥満のタイプによるリスク

肥満には皮下脂肪型と内臓脂肪型があり、内臓脂肪型肥満が糖尿病への進行リスクを高めます。

皮下脂肪型は主にお尻や太ももに脂肪がつきやすく、女性に多いタイプです。内臓脂肪型はおなか周りに脂肪が集まりやすく、男性や閉経後の女性で多く見られます。

内臓脂肪型肥満の特徴

- おなか周りがポッコリ出やすい

- 高血圧・高血糖・脂質異常を同時に引き起こしやすい

- 痩せ型の人でも内臓脂肪が多いケースがある

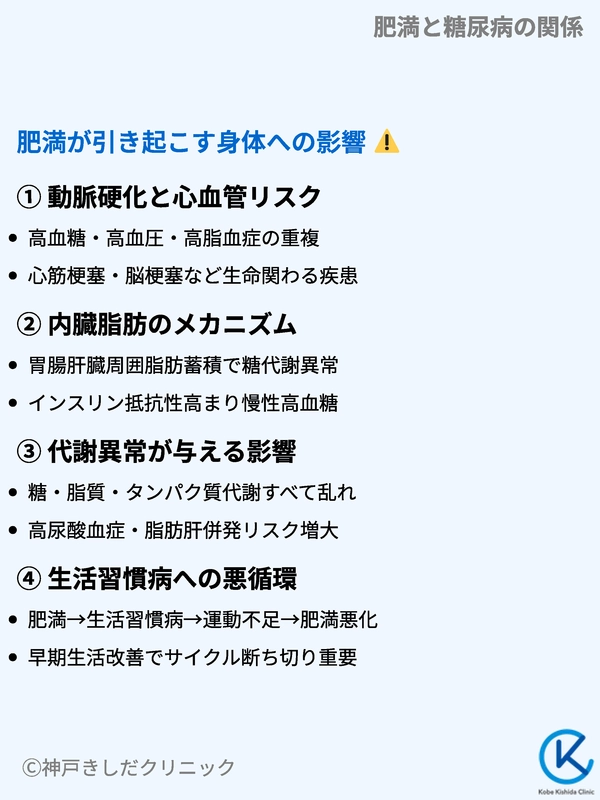

肥満が引き起こす身体への影響

肥満による影響は見た目だけにとどまりません。肥満状態が続くと、血管や臓器に負担がかかり、高血糖や血管障害を併発するリスクが上昇します。

早めに肥満がもたらす身体への影響を知り、生活習慣を改善することが大切です。

動脈硬化と心血管リスク

肥満が続くと血管に負担がかかりやすくなります。高血糖や高血圧、高脂血症が重なり動脈硬化が進むと、心筋梗塞や脳梗塞など命に関わる病気を発症しやすくなります。

肥満を放置すると、将来のリスクが高くなる点に注意が必要です。

内臓脂肪のメカニズム

内臓脂肪は胃や腸、肝臓などの周囲に蓄積する脂肪です。

過剰に蓄積した内臓脂肪は血液中の脂質や糖代謝を乱し、インスリン抵抗性を高めます。血糖値が高いまま放置すると、慢性的に高血糖状態が続き、糖尿病が進行しやすくなります。

体脂肪率とリスクの目安

| 体脂肪率(%) | 男性リスクの目安 | 女性リスクの目安 | コメント |

|---|---|---|---|

| 10~19 | ほぼ標準。運動習慣によっては理想的な水準 | 女性ではやや低めになる場合がある | 運動不足だと筋肉量が少なくなる点に注意 |

| 20~24 | 体型面でも健康面でも比較的落ち着いた水準 | 女性では標準的な水準 | 血糖値や血圧にも大きな影響は出にくい |

| 25~29 | 肥満の入り口。中性脂肪・コレステロール上昇 | 女性では体型に変化が出始める場合がある | 内臓脂肪型肥満に移行しないよう意識が必要 |

| 30以上 | 内臓脂肪型肥満の可能性大 | 女性では肥満によるリスクが高まる | 血糖値や血圧、脂質の管理に注意が必要 |

代謝異常が与える影響

肥満の状態では、糖代謝だけでなく脂質代謝やタンパク質代謝にも乱れが生じます。

身体は余分な脂質をエネルギーとして使い切れずに蓄積させ、同時に血糖値も高まりやすくなります。代謝異常は動脈硬化だけでなく、高尿酸血症や脂肪肝の原因にもなります。

生活習慣病への悪循環

肥満が続くと生活習慣病が起こりやすくなり、さらに生活習慣病が進行すると運動不足や高カロリー食の摂取を招き、肥満が悪化するという悪循環に陥りやすくなります。

このようなサイクルに入る前に、早めの生活習慣改善を心がけることが重要です。

肥満と関連が深い生活習慣病

- 糖尿病

- 高血圧

- 脂質異常症

- 動脈硬化

- 高尿酸血症・痛風

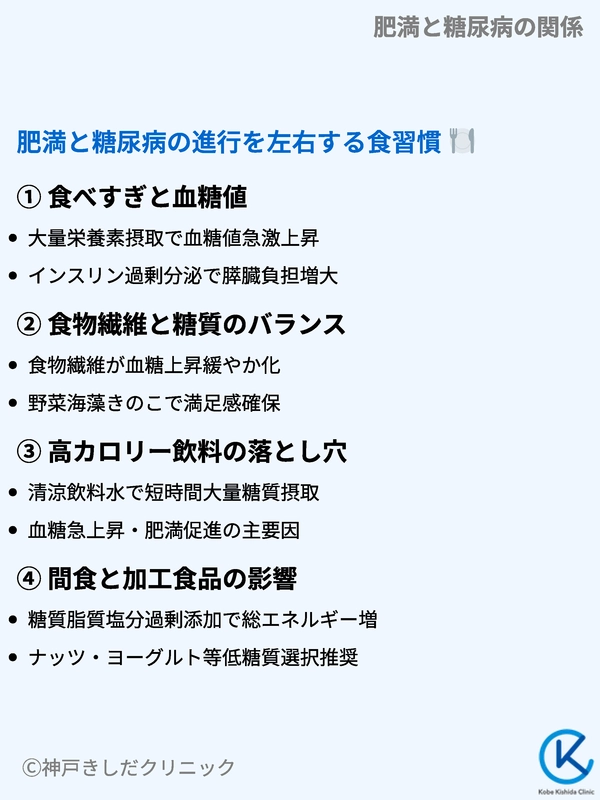

肥満と糖尿病の進行を左右する食習慣

肥満の最大の原因はエネルギー摂取量の過多にありますが、その中でも食習慣による影響は大きいです。高カロリー食の過剰摂取や食べる時間帯、食事の質が血糖値にも影響します。

特に糖尿病を防ぎたい方は、食習慣をしっかり振り返る必要があります。

食べすぎと血糖値

食べすぎは一度に大量の栄養素を取り込むことになり、血糖値が急激に上昇します。

血糖値が高い状態が繰り返されると、インスリンが通常以上に分泌されるため膵臓に負担がかかり、いずれインスリンの分泌能力が低下する恐れがあります。

血糖値が急上昇する食事パターンには特に注意が必要です。

食べすぎになりやすいケース

- 外食が続いている

- 揚げ物や大盛りメニューを好む

- 早食いが習慣化している

- 空腹を我慢しすぎてどか食いしてしまう

肥満につながりやすい代表的な食品

| 食品・料理 | 特徴 | カロリーの高さ |

|---|---|---|

| 唐揚げ・天ぷら・とんかつ | 油を多く使用し、衣や調味料でさらに熱量増加 | 100gあたりのカロリーが高め |

| ラーメン・チャーハン | スープや油、炭水化物が組み合わさり高カロリー | 麺類+脂質+塩分の組み合わせで太りやすい |

| ファストフード全般 | 揚げ物や糖質、脂質が豊富 | ポテトやバンズなどでさらにカロリー上乗せ |

食物繊維と糖質のバランス

糖尿病予防や血糖管理のためには、糖質の量や種類だけでなく食物繊維の摂取量にも注目することが大切です。

食物繊維には血糖値の上昇をゆるやかにする作用があり、肥満予防にも役立ちます。

野菜や海藻、きのこ類などをうまく取り入れると、主食や主菜のカロリーを抑えながら満足感を得やすくなります。

食事に取り入れたい食物繊維の例

- 野菜全般(特にブロッコリー、アスパラガス、ほうれん草など)

- 海藻類(わかめ、ひじき、もずくなど)

- きのこ類(えのき、しいたけ、まいたけなど)

- 豆類(大豆、レンズ豆、ひよこ豆など)

高カロリー飲料の落とし穴

砂糖やシロップが多く含まれる清涼飲料水、炭酸飲料、フルーツジュースなどを頻繁に摂取すると、短時間で大量の糖質を取り込むことになります。

血糖値が急上昇しやすく、肥満を促進する原因にもつながります。

カロリーゼロや糖質オフと書いてあっても、人工甘味料が含まれることがあり、味覚が甘さに慣れてしまうリスクもあるため注意が必要です。

間食と加工食品の影響

お菓子やスナック菓子、甘いパンなどは加工過程で糖質や脂質、塩分が多く添加されている場合が多いです。

これらを間食として頻繁に取りすぎると総エネルギー量が増え、肥満および糖尿病リスクが高まります。

どうしても間食をしたい場合は、ナッツ類やヨーグルトなど低糖質で栄養価の高い食品を選ぶとよいでしょう。

加工食品を摂りすぎるとどうなる?

- 糖質・脂質・塩分の過剰摂取

- 血糖値の乱高下

- 高血圧や脂質異常症との併発リスクが上昇

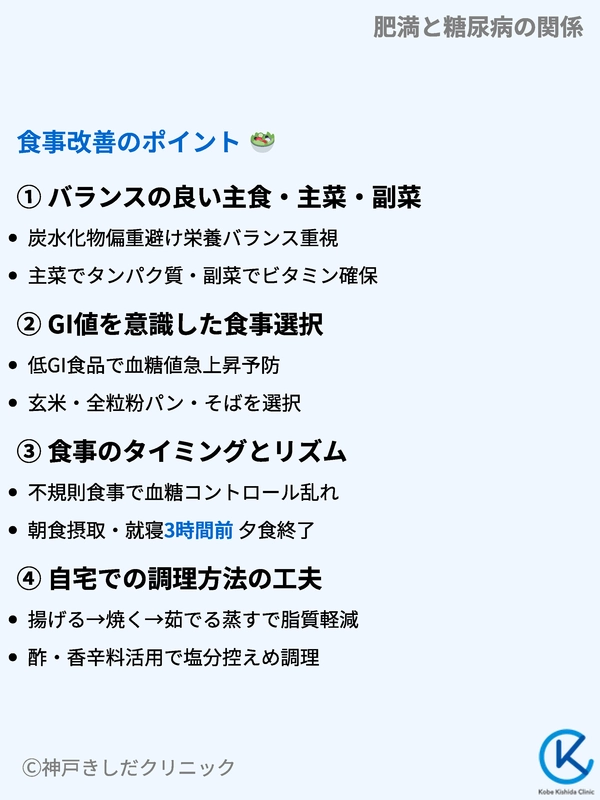

食事改善のポイント

肥満や糖尿病を予防・改善するためには、日々の食事を見直すことが大切です。

エネルギー量の適正化、栄養バランスの調整、調理方法の工夫など、小さな心がけの積み重ねが効果的です。

バランスの良い主食・主菜・副菜

食事の基本は主食・主菜・副菜のバランスです。

一品のみの食事や炭水化物ばかりを大量に食べるパターンは、栄養バランスの偏りや血糖値の急上昇を招きやすいです。

主菜でたんぱく質を確保し、副菜でビタミン・ミネラル・食物繊維を補うと、過剰な糖質摂取を抑えながら満足感を得やすくなります。

主食・主菜・副菜の例

| 種類 | 具体的な食材 | ポイント |

|---|---|---|

| 主食 | ごはん(雑穀米)、全粒粉パン、パスタ | 血糖値の上昇をゆるやかにする食物繊維を取り入れる |

| 主菜 | 魚、肉、卵、大豆製品 | 脂身が少ない部位や調理法を意識しながらたんぱく質を摂取 |

| 副菜 | 野菜、海藻、きのこ | ビタミン、ミネラル、食物繊維を豊富に含む |

GI値を意識した食事選択

GI値(グリセミック・インデックス)は、食品が血糖値をどの程度上昇させるかを表す指標です。

GI値が高い食品ほど血糖値が急激に上昇しやすく、肥満や糖尿病リスクに影響する可能性があります。白米や精白パンはGI値が高めなため、食物繊維を含む玄米や全粒粉パンに切り替えるとよいでしょう。

GI値が低めの食品例

- 全粒粉パン

- 玄米

- そば

- 野菜類(かぼちゃを除く)

- 果物(りんご、オレンジなど)

食事のタイミングとリズム

食事時間が不規則だと血糖値コントロールが乱れやすくなります。特に夜遅くの食事は肥満につながりやすく、朝食を抜くと昼食や夕食でまとめて摂取してしまい血糖値が急上昇するケースも多いです。

生活リズムを整えて、できるだけ規則的に食事を摂ることが大切です。

規則正しい食事のメリット

- 血糖値の乱高下を予防

- 過剰な空腹状態を避けて食べすぎを防止

- 体内時計のリズムを整えて代謝を安定させる

食事時間に関する目安

| 食事 | 推奨時間帯 | 注意点 |

|---|---|---|

| 朝食 | 起床後1時間以内 | 血糖値の急上昇を抑え、エネルギー補給で代謝を高める |

| 昼食 | 12時前後 | 小腹が空いたらナッツなどで軽くエネルギーを補う |

| 夕食 | 18〜20時頃 | 就寝3時間前までに食べ終えると血糖値のコントロールがしやすい |

自宅での調理方法の工夫

同じ食材でも、調理方法次第でカロリーや脂質の量が大きく変わります。

揚げるより焼く、焼くより茹でる・蒸すなど、脂肪分を控える工夫が肥満予防と血糖管理の両面で役立ちます。味付けにも注意し、塩分や甘味を控えめにするとよいです。

調理の工夫例

- オーブンやグリル、蒸し器を活用して余分な脂を落とす

- 野菜やきのこ類を多めに使用してかさ増しする

- 酢や香辛料を使い、塩分を控えても満足感を得やすくする

運動習慣で肥満予防と血糖コントロール

食事だけでなく運動習慣も肥満と糖尿病の予防・改善に大きく寄与します。

有酸素運動でエネルギーを消費し、筋トレで基礎代謝を高めることは血糖値の安定や肥満解消に役立ちます。日常生活の中でどう取り入れるかがポイントです。

有酸素運動の重要性

ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、長時間継続できる運動としてエネルギー消費量が増えやすいです。

心拍数を少し上げながら運動を続けることで脂肪を燃焼しやすくなり、血糖値も下がりやすくなります。

有酸素運動の種類と推定消費カロリー

| 種類 | 30分の推定消費カロリー* | メリット |

|---|---|---|

| ウォーキング | 約100~150kcal | 負荷が軽く継続しやすい |

| ジョギング | 約200~300kcal | 心肺機能を鍛えながら脂肪燃焼を促しやすい |

| サイクリング | 約150~250kcal | 膝への負担が少なく、移動手段としても有効 |

| 水泳 | 約200~300kcal | 全身運動になり筋力強化も期待できる |

*個人差があります

筋トレで基礎代謝アップ

筋肉量を増やすと、安静時に消費するエネルギー量(基礎代謝)が増え、太りにくい体質へ近づきます。筋トレは有酸素運動と合わせて行うと、脂肪燃焼と筋力アップの両方が期待できます。

スクワットやプッシュアップなど、自宅で簡単に取り入れられる種目を継続することがポイントです。

筋トレのメリット

- 基礎代謝の向上により体重管理がしやすくなる

- 血糖値コントロールの改善

- 骨密度の維持・向上

日常生活の活動量を増やすコツ

忙しくて運動の時間が取れない人は、日常生活で活動量を増やす工夫を意識するとよいです。

エレベーターの代わりに階段を使う、通勤で一駅分歩く、家事をするときに負荷を少し増やすなど、小さな積み重ねでエネルギー消費量を上げられます。

日常で取り入れやすい習慣

- 通勤時に意識して遠回りをする

- 買い物中もカートではなくカゴを持つ

- 家の掃除や洗濯物干しを少し大きな動作で行う

継続できる運動の取り入れ方

運動の効果を得るには、継続が鍵です。最初からハードな目標を立てると挫折しやすいため、週に数回のウォーキングから始めるなど無理のない目標設定が大切です。

一度に長時間運動するより、こまめに運動する習慣を身につける方が続きやすいです。

運動を続けるために

- 友人や家族と一緒に始める

- 目標を細かく設定し、達成感を感じられるようにする

- スマホアプリで歩数やカロリー消費を記録して楽しむ

予防・改善のためのセルフケア

肥満と糖尿病を予防・改善するには、日々の生活習慣を適切に整えることが鍵です。

食事や運動だけでなく、ストレスケアや睡眠、禁煙や節酒といったセルフケアも大切になります。

自己モニタリングの意義

体重や体脂肪率、腹囲などを定期的に測定し、変化を数値で把握するとモチベーションを高めやすいです。

血糖値が気になる方は家庭用血糖測定器を使い、食後の血糖値や早朝空腹時の血糖値をチェックする方法もあります。客観的なデータがあると、自分の体の状態を把握しやすくなります。

肥満・糖尿病予防のために測定したい項目

| 項目 | 測定頻度 | 測定の意義 |

|---|---|---|

| 体重 | 週1~2回 | 増減を意識し、食生活や運動量を調整しやすくする |

| 体脂肪率 | 週1~2回 | 筋肉量や脂肪量の変化を見て、運動効果を確認できる |

| 腹囲 | 月1回程度 | 内臓脂肪の蓄積状況をある程度把握できる |

| 血糖値 | 気になるときや食後 | 実際の血糖値の動きを把握し、食事・運動を調整できる |

ストレスと睡眠のバランス

ストレスや睡眠不足が続くと、食欲が乱れて暴飲暴食につながったり、ホルモンバランスが乱れて代謝が低下したりします。

睡眠を十分にとり、リラックスできる時間を確保することは、肥満と糖尿病を防ぐうえで意外と大切なポイントです。

ストレス対策の例

- ウォーキングやヨガなど軽い運動で気分転換を図る

- 友人や家族とコミュニケーションをとり、話す時間を増やす

- 趣味や映画鑑賞などでリラックスする時間を作る

禁煙と節酒の効果

喫煙は血管を収縮させ、動脈硬化を加速させる原因となり、肥満や糖尿病のリスクをさらに高めます。

飲酒は適量を守れば問題ありませんが、アルコールによるカロリー過多やおつまみでの過剰摂取に気をつける必要があります。

禁煙や節酒に取り組むと、血糖値や血圧、コレステロールなどが改善しやすくなります。

飲酒量とカロリーの目安

| 種類 | 1回量 | カロリー(kcal)目安 | コメント |

|---|---|---|---|

| ビール | 500ml | 約200kcal | アルコール以外に炭水化物も含む |

| 日本酒 | 1合(180ml) | 約200~230kcal | 糖質が比較的高く、飲みすぎに注意 |

| 焼酎・ウイスキー | シングル(30ml) | 約70~80kcal | ストレートやロックが多いとアルコール摂取量増加 |

| ワイン | 1杯(120ml) | 約90kcal | おつまみ次第で総カロリーが一気に増える |

周囲のサポート体制づくり

食事制限や運動の取り組みは一人で続けるのが難しい場合が多いため、クリニックや栄養士、トレーナーなど専門家のアドバイスを受けるのもよい方法です。

サポートを得るメリット

- 健康的なメニューを一緒に考えてもらえる

- 運動時に励まし合って続けられる

- 心理的な安心感が得られ、ストレスが減りやすい

肥満が疑われるときの医療機関受診

自己流のダイエットや生活改善だけで対処が難しい場合や、既に高血糖の兆候がある場合は、医療機関で検査や指導を受けることをおすすめします。

早めの段階で専門家のアドバイスを受けるほど、改善できる可能性が高まります。

受診の目安

BMI25以上や腹囲が男性85cm以上、女性90cm以上など、肥満の指標に当てはまる場合や、血糖値・血圧・コレステロール値が高めと指摘されている方は受診の検討が必要です。

高血糖や頻尿、多飲など糖尿病に関連する自覚症状が出ているときも、早めに受診して原因を確かめたほうが安心です。

受診時にチェックする主な検査項目

| 検査項目 | 内容 |

|---|---|

| 血液検査 | 血糖値、HbA1c、コレステロール、肝機能などを測定 |

| 尿検査 | 糖やたんぱく質、ケトン体の有無を確認 |

| 血圧測定 | 高血圧の有無を確認し、複合リスクをチェック |

| 体組成測定 | BMI、体脂肪率、筋肉量、内臓脂肪レベルなどを総合的に評価 |

診察・検査の内容

医師による診察や採血、心電図検査、場合によってはエコー検査などで健康状態を総合的に評価します。

肥満の程度や合併症の有無に応じて、生活習慣改善で対応できるレベルなのか、薬物療法が必要かどうかなど、個別に専門家の視点から判断します。

食事指導や運動指導

医療機関では、管理栄養士による食事指導や運動療法のアドバイスを受けられることがあります。

一人ひとりの体質や生活スタイルに合わせて具体的なアドバイスをしてもらえるため、効率的に肥満と血糖コントロールを改善しやすくなります。

食事指導で提案可能な内容

- 1日に摂取するカロリー目安

- 糖質や脂質の質と量の調整

- 外食やコンビニ食でも選びやすいメニューの提案

早期受診のメリット

肥満や高血糖の状況が比較的軽度なうちから対応を始めると、生活習慣の修正のみで改善する可能性が高まります。

進行すると薬やインスリン注射など大がかりな治療が必要になる場合もあるため、気になる症状がある場合は早めに医療機関を受診するとよいでしょう。

糖尿病内科の活用と早期治療の重要性

肥満傾向や糖尿病が疑われるときは、糖尿病内科での専門的な治療や指導が重要です。

長い目で見た健康を守るために、早期に受診して生活習慣の修正や薬物療法の必要性を確認しておくと安心です。

肥満傾向がある人が気をつけるポイント

肥満状態にある方や体重が増え続けている方は、糖尿病発症のリスクを念頭に置きながら生活を見直す必要があります。

まずは血糖値や食事、運動などを継続的にチェックして、無理のない範囲で改善策を試みてみるとよいでしょう。

気をつけるポイント

- 朝食を抜かずに規則正しい食事を心がける

- スナック菓子やファストフードを減らす

- 普段の生活に軽い運動を組み込み、階段利用やウォーキングを増やす

糖尿病内科の特徴

糖尿病内科では、血糖値をコントロールするための専門的な診察・治療を行っています。

食事療法、運動療法、薬物療法などの指導を総合的に組み合わせながら、合併症を防ぐための長期的なケアを提供しています。

肥満が理由で血糖値が上昇している場合、内科医と管理栄養士がチームでサポートするクリニックも多いです。

糖尿病内科で主に行う治療・指導

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 食事療法 | 食事バランスの調整やカロリー・糖質制限などの提案 |

| 運動療法 | 日常生活で取り入れやすいエクササイズ方法の指導 |

| 薬物療法 | 経口血糖降下薬やインスリン注射の選択と調整 |

| 合併症のチェック | 血管、目、腎臓、神経などの定期的検査 |

薬物療法とインスリン注射の選択

糖尿病が進行して血糖値のコントロールが難しくなると、経口薬やインスリン注射など薬物療法を選択する場合があります。

早期に生活習慣を改善すると薬なしで管理できるケースも多いため、できるだけ初期段階から糖尿病内科を受診して対策を始めることが大切です。

主な糖尿病治療薬の種類

- ビグアナイド薬:肝臓からのブドウ糖放出を抑える

- DPP-4阻害薬:インスリン分泌を促進し、血糖値を下げる

- SGLT2阻害薬:尿に糖を排出させる

- インスリン注射:膵臓が分泌できない分のインスリンを補充する

クリニックで相談するメリット

糖尿病内科のあるクリニックに定期的に通院すると、自分の血糖値や体重変化、食事や運動の状況を専門家と共有しながら改善策を調整できる利点があります。

完全に自己流で行うダイエットや糖質制限は栄養バランスを崩す恐れもあるため、安全かつ効果的な方法を見つけるために専門家の力を借りると安心です。

クリニック通院で得られるメリット

- プロの目線でリスク管理ができる

- 合併症の早期発見・予防が可能

- ライフスタイルに合った具体的な指導を受けやすい

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、肥満・糖尿病の両者の関連性を踏まえた専門的な診察を行っております。将来の健康リスクを減らすため、体重や生活習慣が気になる方はお気軽にご相談ください。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽