手足のしびれや痛みに悩むと生活が不便に感じます。長時間座ったあとに一時的なしびれを覚える程度であれば大きな問題にならないことも多いですが、持続的なしびれや痛みがあるときは何らかの疾患が隠れている可能性があります。

糖尿病による末梢神経障害もその1つです。ここでは、手足のしびれと痛みの原因を多角的に捉え、放置せずに早期受診へつなげる大切さをお伝えします。

手足のしびれ・痛みが気になるなど、糖尿病ではないかとご心配な方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

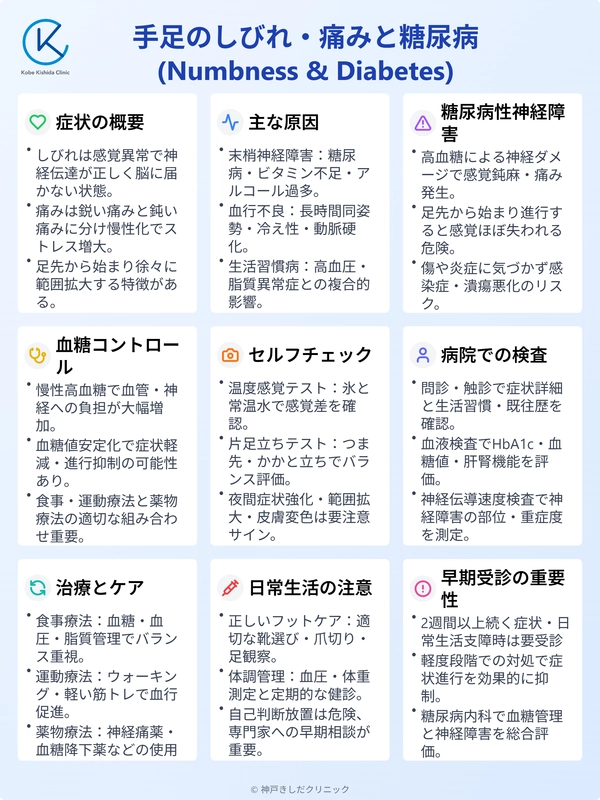

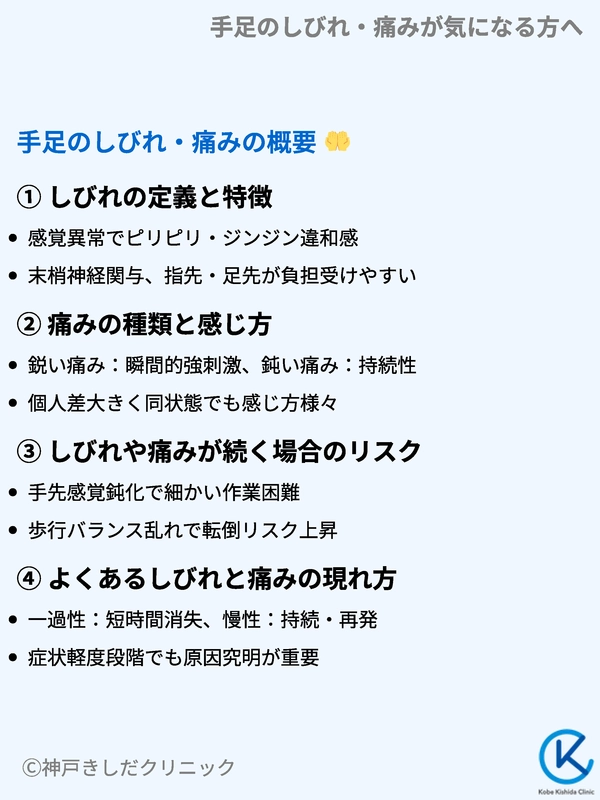

手足のしびれ・痛みの概要

手足のしびれや痛みを感じる場合、神経や血行、生活習慣など複数の要因が関わることがあります。

単なる筋肉疲労なのか、あるいは疾患と結びつく症状なのかを見分けるために、まずは基礎的な知識を整理しておきましょう。

しびれの定義と特徴

しびれは医学的には感覚異常と呼ぶ状態を指します。皮膚や筋肉などへの刺激が脳に正しく伝わらず、ピリピリやジンジンといった違和感が起こることが多いです。

しびれを感じる仕組みには末梢神経の働きが関係し、指先や足先など末端部分は日常の負担を受けやすい領域です。

長時間の正座で足がしびれるのは血流が一時的に滞るためで、しばらく動かすと消えやすい一過性のものです。しかし、しびれが慢性的に続くときは神経や血行に深刻なトラブルが潜んでいるかもしれません。

痛みがなくても続くしびれは身体のSOSサインといえます。早めに原因を探ることが日常の不便を軽減するうえでも大切です。

痛みの種類と感じ方

手足に生じる痛みは大きく分けると、鋭い痛みと鈍い痛みに分けられます。

鋭い痛みは瞬間的に強い刺激が走る特徴があり、ナイフで切られたような鋭さを伴うことがあります。一方で鈍い痛みは重だるい感覚が持続しやすく、慢性化すると本人のストレス要因になりがちです。

痛みの感じ方には個人差があるため、同じ状態でも「全く気にならない」という人もいれば「日常生活を送るのが難しいほどつらい」という人もいます。

痛みは身体が発する重要なサインなので、放置すると筋肉の硬直や姿勢の不良など別の問題を招くかもしれません。

特に足底部や手指に痛みがあると歩行や物をつかむ動作に支障が出るため、早期の対応が望ましいでしょう。

しびれや痛みが続く場合のリスク

手足のしびれや痛みが長期間続くと、以下のような弊害が日常生活に及ぶ恐れがあります。

例えば、しびれによって手先の感覚が鈍るとボタン留めが難しくなるなど細かい作業に苦労し、仕事や家事の効率が落ちるかもしれません。

足に痛みやしびれがあると歩行バランスが乱れやすくなり、転倒リスクの上昇という危険要因も考えられます。

慢性的なしびれや痛みはストレスを増大させやすく、イライラや睡眠障害につながる可能性があります。

睡眠不足やストレスの蓄積は免疫力の低下を招き、ほかの病気を引き起こすきっかけになるケースもあるため注意が必要です。症状が軽度な段階でも原因を明らかにし、悪化を防ぐ姿勢が大切といえます。

よくあるしびれと痛みの現れ方

| 現れ方 | 主な特徴 | 例 |

|---|---|---|

| 一過性のしびれ | 短時間で消える | 正座後の足のしびれ |

| 慢性的なしびれ | 持続的で再発しやすい | 末梢神経障害など |

| 鋭い痛み | 瞬間的で強い刺激が走る | 針で刺すような痛み |

| 鈍い痛み | 鈍く重い感覚が続きやすい | だるさを伴う痛み |

痛みが慢性化したときのデメリット

- 作業効率が低下してミスが増える

- 転倒リスクが高まり日常生活に支障が出る

- 睡眠や気分が乱れ心身へのストレスが増す

- ほかの合併症が発覚した際に対処が遅れる

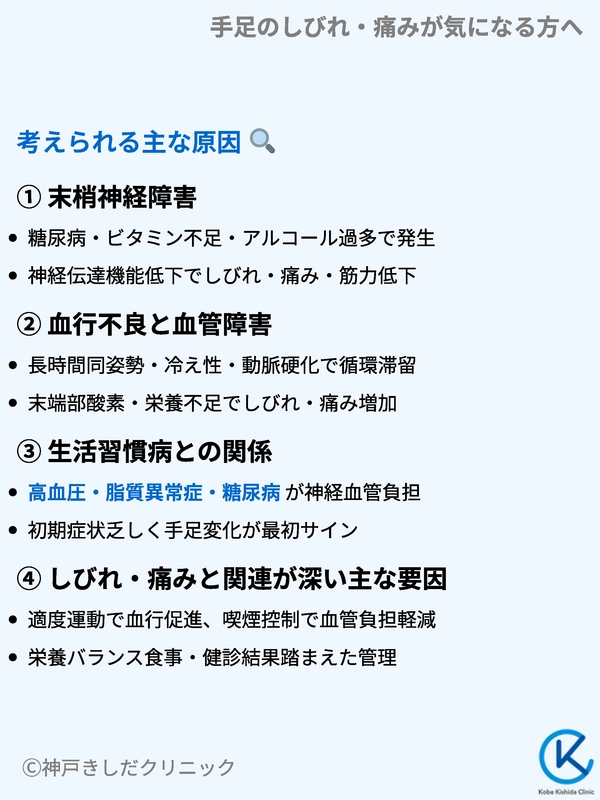

考えられる主な原因

手足のしびれや痛みを引き起こす要因は多岐にわたります。

外傷など明確な理由が思い当たらない場合、神経障害や血流の障害、あるいは生活習慣病との関連が考えられます。ここでは主だった原因とその特徴を確認します。

末梢神経障害

末梢神経障害は神経が炎症や損傷を受け、しびれや痛みが続く状態です。糖尿病やビタミン不足、アルコール過多などの背景によって起こり、神経伝達が正常に機能しなくなることが共通点として挙げられます。

手足は神経が長く伸びているうえ血管も細いため、負荷がかかりやすい部分といえます。

神経障害の代表的な症状はしびれや痛みに加え、筋力の低下や温度感覚の低下などです。例えば、熱いお湯に触れているのにすぐ気づけない、指先に力が入らないといった異常が顕著になります。

こうした症状を放置すると日常生活でも重大な事故につながる恐れがあり、専門的な診察が必要です。

血行不良と血管障害

血行不良も手足のしびれや痛みを引き起こしやすい要因です。

長時間同じ姿勢で過ごす、冷え性が強い、動脈硬化があるなどで血液の循環が滞ると、末端部に十分な酸素や栄養が届かずしびれや痛みを感じやすくなります。

さらに、血管が狭くなる動脈硬化や血栓がある場合、慢性的に手足が虚血状態となり症状が深刻化するケースがあります。

血行不良の背後には生活習慣が影響していることも少なくありません。喫煙や運動不足、肥満などによって血管が硬くなると血液の流れが悪化しがちです。

高血圧や高脂血症といった病気がある方は、血管障害が重なって症状が悪化しやすいと考えられます。

生活習慣病との関係

生活習慣病には高血圧や脂質異常症、糖尿病などが含まれ、これらは神経や血管に負担を与え、結果的にしびれや痛みを引き起こす可能性があります。

特に糖尿病では、高血糖状態が長く続くと末梢神経障害や血管障害が生じ、手足の末端に症状が表れやすいです。

生活習慣病は初期症状が乏しいケースが多く、手足のしびれや痛みなど何気ない変化が最初のサインになる場合があります。

健康診断で「異常がある」と言われたのに放置している人は、軽度の違和感でも早めに専門医へ相談した方が安心です。

しびれ・痛みと関連が深い主な要因

| 要因 | 具体例 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 末梢神経障害 | 糖尿病性神経障害、ビタミン欠乏など | 神経伝達が低下し、しびれや感覚鈍麻が起こりやすい |

| 血行不良 | 冷え性、長時間の同じ姿勢など | 酸素や栄養が不足し末端部に症状が集中しやすい |

| 血管障害 | 動脈硬化、血栓など | 虚血状態が続き、慢性的なしびれや痛みを引き起こす |

| 生活習慣病 | 糖尿病、高血圧、脂質異常症 | 神経・血管への負担が増加し、症状が悪化しやすい |

原因に着目した対策の一例

- 適度な運動で血行を促進する

- 喫煙を控えて血管への負担を軽減する

- 栄養バランスを考えた食事でビタミンを補う

- 健康診断の結果を踏まえて生活習慣病を管理する

糖尿病が関係するケース

糖尿病は慢性的に血糖値が高くなることで、さまざまな合併症を引き起こすリスクがあります。

特に手足のしびれや痛みに深く関わる末梢神経障害や血管障害を見逃さないためにも、糖尿病との関連を知っておくことが大切です。

糖尿病性末梢神経障害の特徴

糖尿病性末梢神経障害は、高血糖による神経へのダメージが蓄積し、しびれや痛み、感覚の鈍麻などを引き起こす状態です。

足先から症状が進行しやすい傾向があり、初期は軽度のしびれや違和感でも、放置すると感覚がほとんど失われることもあります。

痛みを感じづらくなると傷や炎症などに気づかず、感染症や潰瘍などが悪化する恐れがあります。

特に糖尿病を持つ方は定期的に足の状態をチェックし、小さな傷でも早めに医療機関で処置を受けることが重要です。

血糖コントロールとしびれの関連

血糖値の管理が不十分な状態が続くと、血管や神経への負担が増加します。

慢性的に高血糖が続くと血液が粘性を帯び、細い血管が詰まりやすくなるだけでなく、末梢神経そのものの機能を損ないやすいです。その結果、手足の末端にしびれや痛みが強く出るケースが増えます。

一方で、血糖コントロールの改善によって症状が軽減することもあります。

神経障害が進行している場合でも、適切な薬物療法や食事・運動療法を組み合わせることで進行を食い止めやすくなります。血糖値の安定は合併症対策でも大切なポイントです。

合併症を予防する大切さ

糖尿病は神経障害以外にも網膜症や腎症、心血管系のトラブルなど多岐にわたる合併症のリスクを抱えます。

手足のしびれや痛みがある場合は、すでに何らかの合併症が始まっている可能性を考慮し、定期的に医療機関で検査を受けると良いでしょう。

特にしびれや痛みが軽度のうちに対策を始めると、進行を遅らせたり合併症を未然に防いだりできる見込みが高まります。

糖尿病の管理で重要なのは、生活習慣の見直しと専門医との連携です。自己判断で済ませるのではなく、適切な指導のもとに血糖コントロールを進めましょう。

糖尿病に起因する主な合併症

| 合併症 | 主な症状と特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| 神経障害 | しびれ、痛み、感覚鈍麻 | 足の傷に気づきづらい、感染や潰瘍のリスク増加 |

| 網膜症 | 視力低下、視野の欠損、失明のリスク | 自覚症状が乏しく、進行すると手遅れになりやすい |

| 腎症 | むくみ、タンパク尿など | 重症化すると人工透析が必要になるかもしれない |

| 動脈硬化による心血管疾患 | 狭心症、心筋梗塞、脳梗塞など | 早期対策を怠ると死亡リスクが高まる |

糖尿病による合併症を防ぐコツ

- こまめな血糖値のチェックで変動を把握する

- 適度な運動とバランスの良い食事を意識する

- 定期的に眼科や内科などで複数の検査を受ける

- しびれや痛みに気づいたら早めに専門医へ相談する

しびれ・痛みのセルフチェック

手足のしびれや痛みがどのようなタイミングで起こるのかを把握することは、原因解明と医療機関での診断に役立ちます。

ここでは自宅でできるセルフチェック方法や、日々の観察のコツを紹介します。

こんな症状には要注意

夜間になるとしびれが強まって睡眠を妨げる場合、末梢神経障害が進んでいる可能性があります。夜間は血行が滞りやすく体温も下がりやすいため、神経が敏感になって症状が強く出ることが考えられます。

足先に感覚があまりなくなるほどのしびれや、指先の動きが制限される痛みがあるときは、神経または血管に深刻な問題が起きているかもしれません。

特にしびれの範囲が徐々に広がる、歩行時に鋭い痛みが走る、皮膚の変色や腫れを伴うしびれなどは、何らかの病気が原因になっているリスクが高いです。

放置せず、早めの受診を考えたほうが結果的に安心です。

チェック方法と簡単な検査

自宅で手軽に行う方法として、温度感覚テストがあります。氷と常温の水を用意し、手先や足先を交互に触れて温度の違いをはっきり感じ取れるかを確認します。

通常は冷たいと感じるはずの氷がそれほど冷たく感じられないとき、神経機能が低下している可能性があります。

また、つま先立ちやかかと立ちなど片足でのバランスを確かめる方法も有効です。しびれや痛みによってバランスが保てないなら、神経や筋力の問題が疑われるかもしれません。

とはいえ自己流で無理をすると転倒リスクがあるため、痛みが強い場合は注意しながら行う必要があります。

無理なく続ける観察のコツ

日ごろから簡単な観察を続けると、しびれや痛みの増減パターンを把握しやすくなります。

例えば、食後や運動後、あるいは冷房の効いた室内で症状が強まるかをメモすると、医師に相談する際に具体的な情報を伝えられます。

負担を減らすため、毎日の観察は簡単に行うのがおすすめです。就寝前など1日1回しびれの度合いや痛みの強さを数字で記録するだけでも十分役立ちます。

継続することで、身体の変化に敏感になり、異常を早期に発見できる可能性が高まります。

自宅で行いやすいチェック方法と注意点

| チェック内容 | 方法 | 注意点 |

|---|---|---|

| 温度感覚テスト | 氷と常温の水を用意して温度差を確かめる | 鈍い場合は無理をせずに中断する |

| 片足立ちテスト | つま先立ちやかかと立ちを行いバランスを確認する | 転倒しそうなときは直ちに休む |

| しびれ・痛みの記録 | 痛みの強さや範囲をメモする | 簡単な項目に絞って継続しやすくする |

| 皮膚や爪の状態チェック | 傷や変色、腫れがないかを見る | 異常を見つけたら早めに医療機関へ |

観察の際に意識したいこと

- 痛みの場所や範囲の拡大がないか定期的に確認する

- 朝と夜など時間帯ごとの違いをメモする

- 食事や運動、入浴後に変化があるか注目する

- 診察時に医師へ記録内容を正確に伝える

病院での検査と診断の流れ

しびれや痛みが持続する場合、まず医療機関で検査を受けて原因を特定することが望ましいです。

診察では問診や触診、血液検査など多角的なアプローチを行うため、どのような検査があるのか理解しておくと受診がスムーズになります。

問診と触診から得られる情報

受診時の問診では、いつから症状があるのか、どの部位がどのように痛むのかなどを医師が詳しくヒアリングします。

生活習慣や既往歴、家族に同じような症状があるかどうかなども含めて質問されるため、あらかじめ整理しておくと役立ちます。

触診では皮膚の温度や色、むくみや圧痛、筋力の低下などを確認し、神経または血行の異常があるかを推測します。

初期の段階でも触診から明らかな異常が判明する場合があり、しびれや痛みの背景を探る重要な情報源になります。

血液検査や神経伝導速度検査

問診や触診で原因を特定しきれない場合、血液検査で血糖値やコレステロール、肝機能などを調べることが多いです。

糖尿病や脂質異常症、高尿酸血症などの存在を調べるため、ヘモグロビンA1cの値も重要な指標になります。

神経伝導速度検査を行うと、末梢神経がどの程度の速さで電気信号を伝達しているかを測定できます。

これにより、神経障害の部位や重症度を客観的に把握しやすくなるため、糖尿病性末梢神経障害やほかの神経障害の診断・治療方針に生かしやすいです。

ほかの病気との鑑別

手足のしびれや痛みは、椎間板ヘルニアや末梢動脈疾患(PAD)、リウマチなど多様な病気の症状と重なる部分があります。

血液検査や画像検査の結果を総合して、ほかの病気の可能性を除外・特定し、正確な診断へつなげます。

めまいや脱力感、歩行障害など中枢神経系の異常を示唆する症状が加わるときは、神経内科や整形外科など異なる診療科の検査が必要になる場合もあります。

専門医の連携を受けながら包括的な診断を受けることが、症状改善の第一歩となります。

医療機関で実施される主な検査の概要

| 検査名 | 主な目的 | 特徴 |

|---|---|---|

| 問診・触診 | 症状の把握、原因の大まかな推測 | 生活習慣や症状の詳細を聞き取り、触診で異常を確認 |

| 血液検査 | 血糖値、コレステロール、肝機能などの評価 | 生活習慣病や栄養状態を客観的に知ることができる |

| 神経伝導速度検査 | 末梢神経の伝達速度の測定 | 神経障害の度合いや部位を特定しやすい |

| 画像診断(X線、MRIなど) | 骨や血管、神経の異常を視覚的に確認 | ほかの病気との鑑別に利用しやすい |

検査前に意識しておきたいこと

- 普段服用している薬があれば医師に伝える

- 食事や運動、体調変化をメモしておくと話がスムーズ

- 神経伝導速度検査の内容に疑問があれば遠慮なく質問する

- どの診療科を受診すべきか迷ったときは内科や整形外科を検討する

治療とケアの選択肢

検査や診断で原因がわかったら、しびれや痛みの程度と背景疾患に合わせた治療方針を立てます。

薬物療法に限らず、食事や運動など生活習慣に関する見直しを含めて総合的に取り組むことが、症状の緩和と進行防止に役立ちます。

食事や運動のアプローチ

生活習慣病や血行不良が絡むしびれや痛みの場合、食事と運動の改善が欠かせません。

糖尿病を抱えているなら血糖コントロールを意識したカロリーや炭水化物の管理を行い、高血圧や脂質異常症がある方は塩分や脂質過多を避ける食習慣が推奨されます。

バランスの良い食事を続けると体重や血糖値の安定が期待でき、しびれや痛みの進行リスクを下げられる可能性があります。

運動は血行促進に効果があり、末梢まで酸素や栄養が行き渡りやすくなります。ウォーキングや軽い筋トレなど無理のない範囲で継続し、日常的に体を動かす習慣をつけることがポイントです。

激しい運動を短期間行うより、軽度〜中程度の運動をこまめに実践するほうが血行改善を維持しやすいでしょう。

薬物療法の種類と注意点

薬物療法には神経痛を和らげる鎮痛薬や、神経障害性疼痛に特化した薬剤、血糖値をコントロールする糖尿病治療薬などがあります。

原因によって処方薬は異なるため、医師の指示をきちんと守ることが大切です。

市販薬で一時的に痛みを和らげる方法もありますが、原因そのものを取り除かない場合は再発しやすいです。

処方薬を使用するときは副作用にも注意しながら使う必要があります。

神経障害用の薬では眠気やめまいが起こることがあり、血糖降下薬を使う場合は低血糖を防ぐため食事量や時間配分に気を配ります。

服用スケジュールや服薬量を正しく把握し、疑問点をそのままにしないよう気をつけましょう。

血糖コントロールが重要な理由

糖尿病が背景にあるケースでは、血糖値を適切に管理することがしびれや痛みの改善や抑制に深く関わります。血糖値が慢性的に高いと神経細胞がダメージを受けやすく、合併症のリスクも高まります。

逆に、血糖値を安定させると新たな神経障害を起こしにくくなり、すでにあるしびれや痛みが改善する可能性もあります。

血糖コントロールには食事療法や運動療法を基本とし、必要に応じて薬物療法を組み合わせることが多いです。自己測定(SMBG)で血糖値を確認しながら、日常の生活リズムを調整していく姿勢が大切です。

しびれや痛みは結果として現れるサインなので、日頃からコツコツと血糖管理をして神経への負担を減らすことを目指しましょう。

しびれ・痛みに対する主なアプローチ

| アプローチ | 具体的な方法 | ポイント |

|---|---|---|

| 食事療法 | カロリーコントロール、塩分・脂質の抑制 | 生活習慣病全般の予防・改善に有効 |

| 運動療法 | ウォーキング、軽めの筋トレ、ストレッチなど | 継続しやすい運動を選ぶ |

| 薬物療法 | 鎮痛薬、血糖降下薬、神経障害用薬 | 副作用を踏まえて正しく使用する |

| 血糖コントロール | 血糖測定、インスリン注射、経口薬の活用 | 神経障害の進行を予防しやすい |

日常で行いやすい生活改善のヒント

- 食事は炭水化物・たんぱく質・脂質のバランスを考える

- エレベーターより階段を使うなど軽い運動を積極的に取り入れる

- 定期的に足の裏や指先の感覚をチェックする

- 飲酒や喫煙は血管・神経に負担をかけるため控えめにする

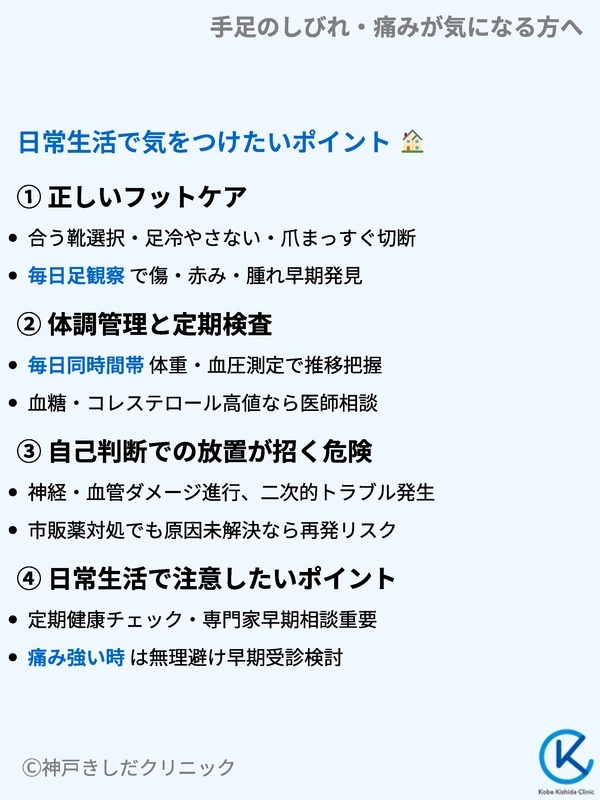

日常生活で気をつけたいポイント

しびれや痛みを感じたら、普段の生活でどのような点に注意すれば良いのでしょうか。ちょっとした工夫や習慣づけが悪化を防ぎ、症状を緩和することにつながります。

正しいフットケア

足のトラブルを防ぐうえで正しいフットケアは欠かせません。合わない靴を履くと足先が締めつけられて血行不良や圧迫が起こり、しびれや痛みを助長します。

室内でも足を冷やさない工夫をし、靴下やスリッパを適切に選びましょう。爪の切り方を誤ると巻き爪や傷が生じやすいため、入浴後など柔らかくなったタイミングでまっすぐ切ることがおすすめです。

糖尿病を持つ方は特に足の傷やたこ、水虫などから重症化しやすいため、毎日足の観察をする習慣をつけると安心です。

赤みや腫れ、血豆など異常が見つかったら自己流で処理せず医療機関に相談し、的確な処置を受けるようにしてください。

体調管理と定期検査

日頃の体調管理はしびれや痛みの早期発見につながります。毎日同じ時間帯に体重や血圧を測って推移を把握すると、生活習慣病のリスクにいち早く気づけます。

健康診断の結果で血糖値やコレステロールが高めと指摘があれば、その都度医師に相談して食事や運動の見直しを図ることが大切です。

糖尿病を疑っている方やすでに診断がついている場合は、定期的な血液検査や検診を続ける姿勢が重要です。合併症が進んでいないかを細かくチェックすれば、重症化を予防しやすくなります。

自宅で血糖値を測る自己血糖測定を行うときは、測定結果を記録して診察時に医師へ相談すると対策が立てやすいです。

自己判断での放置が招く危険

「まだ大したことはない」と考えてしびれや痛みを放置すると、気づかないうちに神経や血管のダメージが進行する場合があります。

生活習慣病が背景にあるときは、症状に気づいた時点である程度進んでいることも少なくありません。

市販の湿布やマッサージで対処しようとしても、原因が解決しなければ症状がぶり返すリスクは残ります。

さらに、痛みをかばうせいで体のバランスが崩れ、ほかの部位に負担がかかる二次的なトラブルを起こす恐れもあります。しびれや痛みが長引いたり悪化したりしたら、専門的な診察を考えてください。

日常生活で注意したいポイント

| 内容 | 理由・効果 | メモ |

|---|---|---|

| 正しい靴選び | 足先の変形を防ぎ、しびれや痛みを緩和しやすい | フットケアの基本 |

| 毎日の足の観察 | 皮膚トラブルや傷を早期に発見して感染を防ぐ | 糖尿病がある人は特に重要 |

| 定期的な健康チェック | 血圧や体重、血糖値の変化を見逃さず迅速に対処できる | 生活習慣病のリスク管理に役立つ |

| 専門家への早期相談 | 自己判断による放置を避け、適切な治療を受けやすい | 悪化してからの治療負担を回避 |

放置しないための心がけ

- 「少し変だ」と感じた時点で早めに診療科を探す

- 自己流のケアに頼りすぎず専門家の助言を取り入れる

- 日常生活の負担を見直し、疲労やストレスを溜めすぎない

- 痛みが強いときは無理な動作を避け、早期受診を検討する

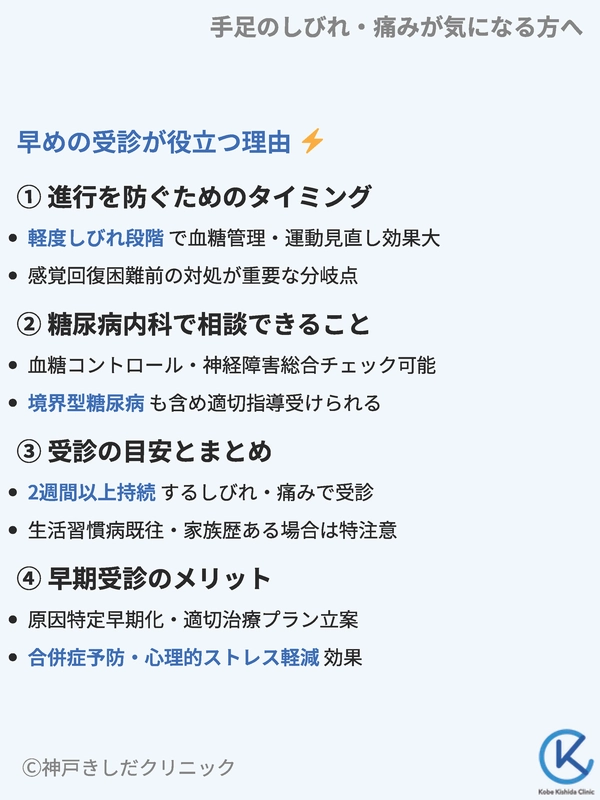

早めの受診が役立つ理由

手足のしびれや痛みは、軽い段階で対処すれば症状を抑えやすいと考えられます。

特に生活習慣病の疑いがある方や糖尿病リスクの高い方は、悪化する前に専門医に相談することで将来的な合併症を回避しやすくなります。

進行を防ぐためのタイミング

しびれや痛みが出始めた段階で病院を受診すると、原因の特定を早められ、適切な治療や生活改善を行う時間的な余裕が生まれます。

糖尿病性末梢神経障害の場合、まだ軽度なしびれであれば血糖コントロールの徹底や運動習慣の見直しで進行を抑えられる可能性が高いです。

症状が進んで感覚が戻りにくくなる前に対処できるかどうかは大きな差を生みます。

高血圧や脂質異常症、動脈硬化などの血管障害が背景にあるときも、早めにアプローチすると血管の損傷を最小限に抑えやすいです。

しびれや痛みが「体からの警告サイン」であると捉え、自分の体調を見直してみるきっかけにすることが大切です。

糖尿病内科で相談できること

糖尿病内科では血糖値のコントロールだけでなく、しびれや痛みの原因が糖尿病性末梢神経障害にあるかどうかも総合的にチェックできます。

糖尿病でない場合でも血糖値が高めの人や、境界型糖尿病を疑う人なら相談先として適しています。ライフスタイルに合った食事や運動、薬物療法のバランスを見いだすことが可能です。

症状が軽い段階で受診すると、生活習慣だけの修正で十分対処できるケースもあります。早期の治療は身体的・経済的負担を減らし、将来的な合併症リスクも下げやすいメリットがあります。

受診の目安とまとめ

おおむね2週間以上続くしびれや痛み、または日常生活に大きな支障をきたす痛みがある場合は医療機関を受診しましょう。

軽い痛みでもしびれが伴ったり範囲が広がったりする場合は、早めに検査を受けることが結果的に好ましいです。生活習慣病を指摘された経験がある方や、家族に糖尿病患者がいる方は特に注意を払うと安心です。

しびれや痛みは身体の異常を知らせるサインの1つです。原因を突き止めず長期間放っておくと、想定以上に症状が進んでしまう可能性があります。

早期に受診し適切な治療を開始することで、症状の進行を抑えたり合併症を回避できたりする可能性が高まります。「これくらい大丈夫」と先延ばしにせず、一度専門家に相談してみましょう。

早期受診のメリット

| ポイント | 理由 | 効果 |

|---|---|---|

| 原因特定が早い | 症状が軽度なうちに検査や診断を行いやすい | 進行抑制や重症化予防につなげやすい |

| 適切な治療プランを立てやすい | すぐに治療や生活改善を始められる | 症状改善を見込みやすく、負担軽減が期待できる |

| 合併症の予防につながる | 糖尿病性神経障害などリスクを早期から低減できる | 将来の医療費や身体的負担を抑制しやすい |

| 心理的ストレスを軽減 | 理由が不明なまま不安を抱えずに済む | メンタル面の負担が少なく生活の質が維持しやすい |

受診を考える際のポイント

- 2週間以上続く痛みやしびれは軽視しない

- 痛みに伴う皮膚変化や筋力低下があるときは要注意

- 糖尿病や高血圧など既往歴がある場合は早めに行動する

- 家族に同じ症状がある人がいるなら遺伝リスクも考慮する

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽