近年、「メタボリック・シンドローム」という言葉を耳にする機会が増えました。

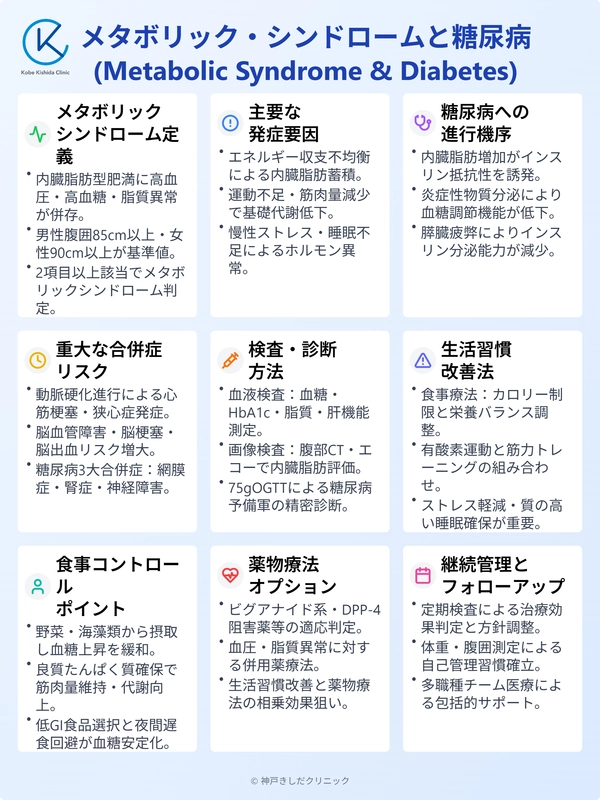

これは腹部肥満や血糖値、血圧、脂質などの数値異常が複数重なった状態を指し、そのままにしておくと糖尿病などの生活習慣病を併発する可能性が高まります。

糖尿病は血糖コントロールを怠ると合併症を引き起こし、生活の質を大きく損ねてしまいます。

ここではメタボリック・シンドロームを深く理解し、糖尿病とのつながりを見極めながら、早めに対策を考えるきっかけをつくりたいと思います。

食事や運動に気を配りつつ、必要に応じて糖尿病内科に相談することで、より良い健康状態をめざしていきましょう。

お腹まわりの脂肪が気になる方、健康診断でメタボリック・シンドロームを指摘された方へ。メタボリック・シンドロームは糖尿病の大きなリスク要因の一つであり、放置すると将来的に深刻な健康問題を引き起こす可能性があります。

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、お一人おひとりの生活習慣や体質に合わせ、無理なく続けられる改善方法をご一緒に考えていきます。将来の健康リスクを減らすため、お気軽にご相談ください。詳しくはこちら

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

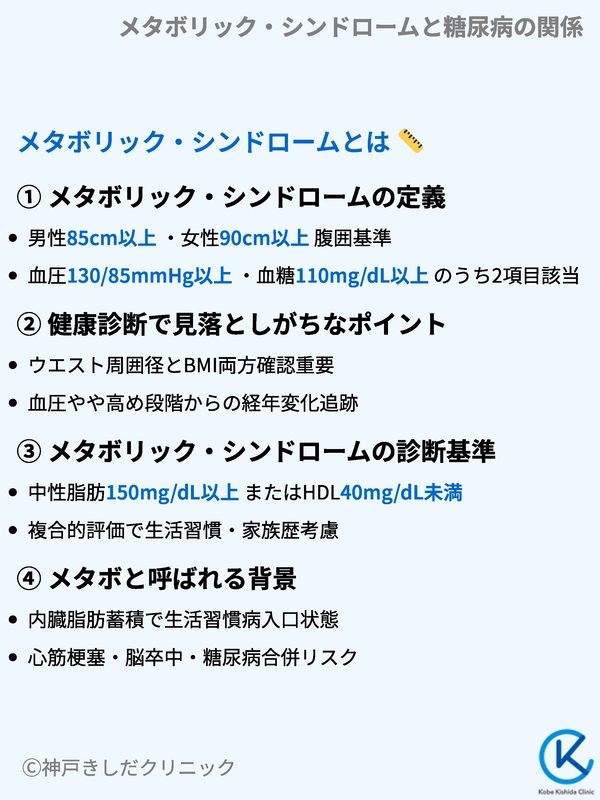

メタボリック・シンドロームとは

メタボリック・シンドロームは内臓脂肪型肥満を基盤とし、高血圧、高血糖、脂質異常などが組み合わさった状態を指します。

体型の変化だけでなく、血液検査や血圧測定などで数値の異常が重なることが特徴です。自覚症状が少ないため、見逃してしまいがちですが、放置すると深刻な生活習慣病を引き起こしやすくなります。

メタボリック・シンドロームの定義

一般的に、ウエスト周囲径が男性で85cm以上、女性で90cm以上の場合に内臓脂肪型肥満の疑いがあります。

そのうえで、以下のうち2項目以上に該当するとメタボリック・シンドロームと診断されることが多いです。

- 血圧が高い(収縮期血圧130mmHg以上、または拡張期血圧85mmHg以上)

- 空腹時血糖が高い(110mg/dL以上)

- 中性脂肪が高い(150mg/dL以上)またはHDLコレステロールが低い(40mg/dL未満)

ただし、ここで挙げた基準は一例であり、医療機関やガイドラインによって数値に微妙な違いがあります。健康診断ではウエストの数値を軽視しがちですが、きちんとチェックすることが必要です。

健康診断で見落としがちなポイント

健康診断では尿検査や血液検査など多くの検査を一度に受けるため、一部の異常値に目が向きにくい傾向があります。

特に、忙しく働いている方や家庭での時間が限られている方は、結果票をしっかり読み込む前に放置してしまうことがあります。

次のような点に着目すると、メタボリック・シンドロームの早期発見につながります。

- ウエスト周囲径とBMIの両方を確認する

- 血圧がやや高めだったときの経年変化を追う

- 総コレステロールだけでなく、中性脂肪とHDLコレステロールの比率に着目する

- 血糖値が「やや高め」の段階から要注意と考える

メタボリック・シンドロームの診断基準

メタボリック・シンドロームの診断は肥満や血圧、脂質、血糖の複合的な評価に基づきます。ただし、日本と海外の診断基準では若干異なる部分もあります。

医師は患者の生活習慣や家族歴、検査結果を総合的に判断し、必要に応じて追加検査を行うこともあります。

メタボリック・シンドロームと関連する要素

| 判定要素 | 主な数値の目安 | 補足 |

|---|---|---|

| 腹囲 | 男性:85cm以上 女性:90cm以上 | 内臓脂肪型肥満の目安 |

| 血圧 | 130/85mmHg以上 | 「高め」と診断される境界領域に注意 |

| 血糖(空腹時) | 110mg/dL以上 | 糖尿病予備群の重要な指標 |

| 中性脂肪 | 150mg/dL以上 | 脂質異常症の初期段階でもある |

| HDLコレステロール | 40mg/dL未満 | 善玉コレステロールが低いとリスク増加 |

メタボと呼ばれる背景

ウエスト周囲径が増えたり、血圧や血糖、脂質の数値が基準を超えたりすると、見た目だけでなく内臓脂肪の蓄積が強く疑われます。

こうした状態を端的に示す言葉として「メタボ」という略語が広まりました。

生活習慣病への入り口になりやすく、心筋梗塞や脳卒中、糖尿病などの合併が起きやすいため、早期の対処を心がけたほうがよいでしょう。

- 急激な体重増減を繰り返している

- 運動不足の状態が長く続いている

- 食事でのカロリーオーバーが多い

- 夜食や早食いなどの習慣がある

こうした項目に思い当たる方は、ウエスト周囲径や血圧、血糖、脂質の管理を見直すと、生活習慣病の予防につながりやすくなります。

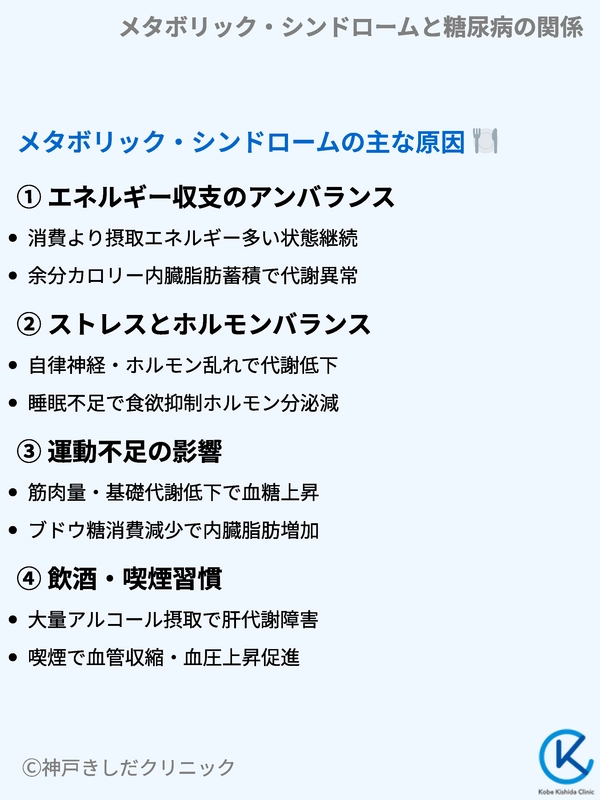

メタボリック・シンドロームの主な原因

メタボリック・シンドロームの原因は、主に生活習慣の乱れと深い関係があります。高カロリーの食事、運動不足、喫煙や過度な飲酒などが重なると、内臓脂肪を蓄積しやすくなります。

また、ストレスや睡眠不足もホルモンバランスを乱し、血糖値や血圧の調整が難しくなりやすいです。

エネルギー収支のアンバランス

消費エネルギーより摂取エネルギーが多い状態が続くと、余分なカロリーが体脂肪として蓄積されます。特に内臓周辺に脂肪がつくと代謝異常が起こりやすく、高血糖や脂質異常につながります。

摂取と消費エネルギーの対比

| 項目 | 例 | カロリーの特徴 |

|---|---|---|

| 摂取エネルギー | 食事、間食、飲み物 | 糖質・脂質・タンパク質のバランスが重要 |

| 消費エネルギー | 基礎代謝、運動、日常生活動作 | 年齢や筋肉量、活動量によって大きく変化する |

身体活動量が低下しても、食習慣が変わらなければエネルギー過多になります。日頃の運動量を把握し、それに見合った食事量を心がけることが大切です。

ストレスとホルモンバランス

ストレスを受けると自律神経やホルモンのバランスが乱れ、代謝が低下して体脂肪が増えやすくなります。

また、睡眠不足が続くと、食欲を抑制するホルモンの分泌が低下し、体重コントロールが難しくなる傾向があります。

- 日常的に忙しさを感じてリラックスできていない

- 夜更かしや不規則な生活リズムが続いている

- 人間関係や仕事上のストレスが強く、食事量が増えがち

こうした要因が重なると、血糖値のコントロールにも影響を及ぼし、糖尿病のリスクが高まります。

運動不足の影響

運動不足は筋肉量や基礎代謝の低下を招きます。筋肉は血糖を消費する大切な組織なので、筋肉量が減ると余分な糖分をうまく利用できず血糖値が上がりやすくなります。

さらに、運動不足になると体脂肪が増加し、内臓脂肪型肥満につながることも大きな問題です。

運動と筋肉量の変化を示す目安

| 運動習慣 | 筋肉量への影響 | 血糖コントロールへの影響 |

|---|---|---|

| 有酸素運動を週3回以上 | 下半身を中心に筋肉を維持しやすい | 余分な糖分や脂肪を燃焼して血糖を安定させる |

| 筋トレを週2回以上 | 全身的な筋力を維持または向上できる | ブドウ糖の取り込み効率が高まり血糖が上がりにくい |

| ほぼ運動なし | 筋力が低下し基礎代謝も低下する | 血糖を使いにくくなり内臓脂肪が増えやすい |

飲酒・喫煙習慣

飲酒や喫煙は代謝やホルモン分泌に影響します。特に大量のアルコール摂取は肝臓の働きを妨げ、中性脂肪やコレステロールの代謝に悪影響を及ぼします。

喫煙も血管を収縮させ血圧を上昇させやすいため、メタボリック・シンドロームへの道を後押しするリスク要因です。

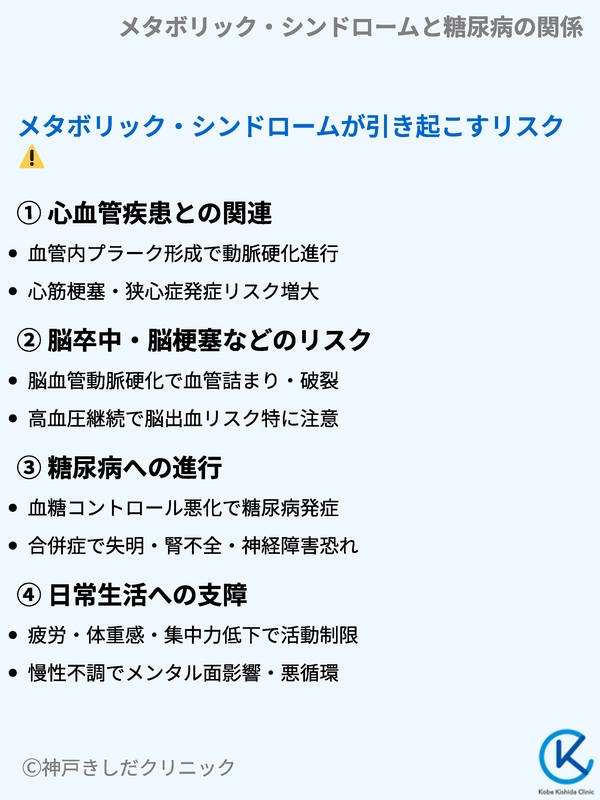

メタボリック・シンドロームが引き起こすリスク

メタボリック・シンドロームを放置すると、高血圧や脂質異常、糖尿病などの生活習慣病を発症しやすくなります。

また、心筋梗塞や脳卒中といった重大な病気のリスクが高まることも知られています。

心血管疾患との関連

内臓脂肪が増えると血管内にプラーク(動脈硬化の原因となる沈着物)が形成されやすくなり、血管壁が狭くもろくなります。

高血圧や脂質異常と相まって、心筋梗塞や狭心症などの心血管疾患を発症しやすくなるのが特徴です。

- コレステロール値が高いまま放置している

- 血圧が年々少しずつ上昇している

- 動悸や息切れを感じることがある

- 家族に心筋梗塞や脳卒中の既往歴がある

上記に心当たりがある場合は、メタボリック・シンドロームが心血管疾患につながる可能性を強く意識し、早めに医師の診断を受けるとよいでしょう。

脳卒中・脳梗塞などのリスク

動脈硬化は脳の血管にも起こりやすく、血管が詰まったり破れたりしやすくなります。

メタボリック・シンドロームの状態が長く続くほど、脳梗塞や脳出血のリスクも高まります。高血圧が続いている方は特に脳出血が起きやすいため注意が必要です。

脳血管障害のリスクを高める要因

| 要因 | 具体例 | リスク |

|---|---|---|

| 高血圧 | 収縮期血圧130mmHg以上または拡張期血圧85mmHg以上 | 血管壁に強い圧力がかかり、破裂や損傷の危険が増す |

| 脂質異常症(高LDL・低HDLなど) | LDLコレステロールが140mg/dL以上など | プラーク形成が進み、脳の血管が詰まりやすくなる |

| 高血糖・糖尿病 | 空腹時血糖110mg/dL以上 | 血管の細胞を傷つけ、動脈硬化を悪化させる |

糖尿病への進行

メタボリック・シンドロームが続くと、血糖値のコントロールが悪化し糖尿病を発症しやすくなります。

糖尿病は自覚症状が出にくい代わりに、合併症が進行すると網膜症による失明や腎不全、神経障害などを引き起こす恐れがあります。

特に内臓脂肪が多い人ほどインスリン抵抗性が高まる傾向があるため、早期の生活習慣改善が重要です。

日常生活への支障

肥満や高血圧、高血糖、脂質異常などが重なると、日常生活の質も低下しやすくなります。

疲れやすい、体が重い、集中力が続かないなど、軽微な不調が日々蓄積すると、活動範囲が狭まり運動不足の悪循環に陥ります。

こうした慢性的な不調はうつ症状とも関係が深く、メンタル面のケアも含めたトータルの対策が必要です。

日常生活で感じる不調と背景

| 不調の例 | 背景と考えられる要素 | 主な対策 |

|---|---|---|

| 疲れやすい | 血液循環の低下、酸素供給の不足など | ウォーキングや軽いストレッチ |

| 体が重く感じる | 内臓脂肪の増加、基礎代謝の低下 | カロリーの摂り過ぎを控え筋力維持 |

| 集中力が落ちる | 血糖値の乱高下、ストレスによる睡眠不足など | 食事内容の見直しと十分な睡眠 |

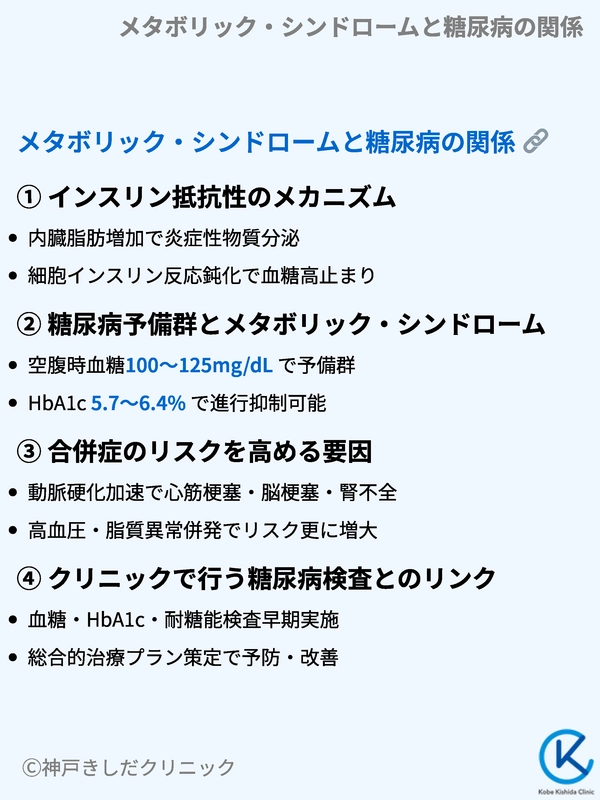

メタボリック・シンドロームと糖尿病の関係

メタボリック・シンドロームと糖尿病は深くつながっています。内臓脂肪が増えるとインスリン抵抗性が高まり、血糖値が上昇しやすくなるためです。

糖尿病は長期にわたり血糖値が高い状態が続く病気で、適切な治療や生活習慣の改善を怠ると合併症のリスクが高まります。

インスリン抵抗性のメカニズム

インスリンは血糖値を下げる重要なホルモンです。内臓脂肪が蓄積すると脂肪細胞から炎症性物質が分泌され、体内の細胞がインスリンの働きに対して鈍感になります。

これをインスリン抵抗性と呼び、血糖値が高止まりする原因となります。

- 内臓脂肪が増えると炎症が起きやすい

- 炎症性物質は血管や細胞に負担をかける

- 血糖値が高くなるとさらにインスリンを大量に分泌しようとする

- 膵臓が疲弊するとインスリン分泌が追いつかず糖尿病が進行する

糖尿病予備群とメタボリック・シンドローム

糖尿病予備群とは、血糖値が正常範囲を超えたものの、糖尿病と確定診断されるほど高くはない人たちを指すことが多いです。

メタボリック・シンドロームと判定される方の中には、この糖尿病予備群に該当しているケースが少なくありません。

糖尿病予備群の主な判断基準

| 基準 | 数値の例 | 解説 |

|---|---|---|

| 空腹時血糖 | 100~125mg/dL | 126mg/dL以上で糖尿病の疑いが高い |

| 75gOGTT(耐糖能検査)2時間値 | 140~199mg/dL | 200mg/dL以上で糖尿病と診断されることが多い |

| HbA1c | 5.7~6.4% | 6.5%以上で糖尿病の可能性が高い |

こうした予備群の段階で生活改善を行うと、糖尿病への進行を大きく抑制できる可能性があります。

合併症のリスクを高める要因

メタボリック・シンドロームと糖尿病は動脈硬化を加速させ、心筋梗塞や脳梗塞、腎不全など合併症を引き起こしやすくします。

高血圧や脂質異常などを併発している場合は、さらにリスクが高まります。

そのため、糖尿病内科では血糖値だけでなく、総合的に生活習慣を評価し治療方針を決めていきます。

クリニックで行う糖尿病検査とのリンク

メタボリック・シンドロームが疑われる方には、血糖値やHbA1c、耐糖能検査などの糖尿病関連検査を早めに受けることが勧められます。

糖尿病内科ではこうした検査結果と合わせて、食事・運動・服薬などの治療プランを提案する流れが一般的です。

気軽に相談できる体制があるクリニックを見つけておくと、不安や疑問を早期に解消できます。

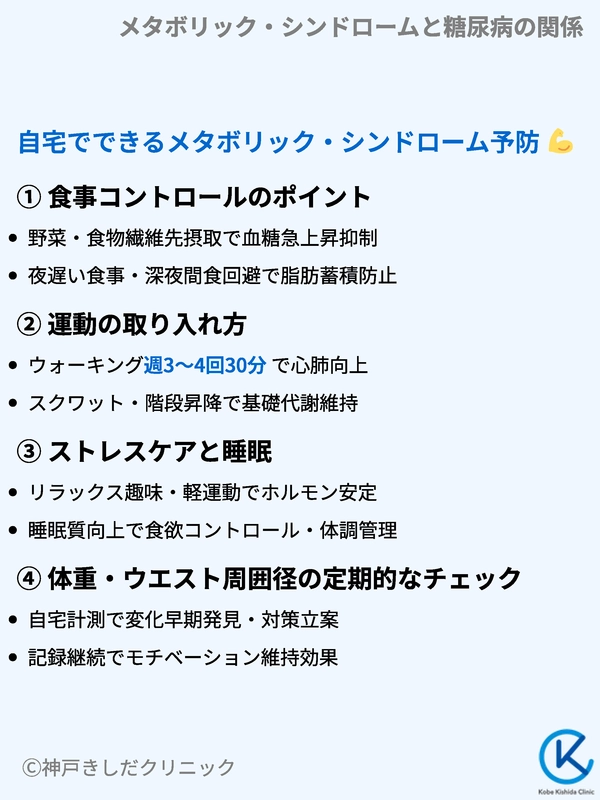

自宅でできるメタボリック・シンドローム予防

メタボリック・シンドロームの予防・改善には、日常生活のちょっとした工夫が重要です。

無理のない範囲から始めることで、継続しやすくなり、結果的に健康的な習慣を身につけるチャンスが高まります。

食事コントロールのポイント

食事はメタボ予防の基本です。過剰摂取を防ぎつつ、栄養バランスを整えると内臓脂肪の蓄積を抑制しやすくなります。

- 一口ずつゆっくり噛むことで満腹感を得やすくする

- 野菜やきのこ、海藻類など食物繊維を多く含む食品から先に食べる

- 炭水化物と脂質に偏りすぎないように、タンパク質源をバランスよく取り入れる

- 夜遅い食事や深夜の間食をできるだけ避ける

食事内容のバランス例

| 食事の構成 | おすすめの食品例 | ポイント |

|---|---|---|

| 主菜(タンパク質) | 魚、大豆製品、鶏胸肉など | 高たんぱく・低脂肪のものを意識する |

| 副菜(野菜・海藻類) | サラダ、和え物、煮物 | 食物繊維やビタミン・ミネラルを補う |

| 主食(炭水化物) | 玄米、全粒粉パン、オートミールなど | 血糖の急上昇を抑える低GI食品を取り入れる |

| 汁物 | みそ汁、スープ | 食事の総カロリーを増やしすぎないよう具材に注意 |

| デザート・間食 | ヨーグルト、果物、ナッツなど | 糖質と脂質が多い菓子類や清涼飲料水は控えめにする |

運動の取り入れ方

運動不足はメタボリック・シンドロームの大きな要因です。必ずしも激しい運動をする必要はなく、生活の中で体を動かす時間を意識的につくるだけでも効果があります。

運動メニューの一例

| 運動種類 | 方法 | メリット |

|---|---|---|

| ウォーキング | 1回30分程度、週3~4回を目標にする | 心肺機能の向上、内臓脂肪の燃焼 |

| スロージョギング | ゆっくりとした速度で走る | 心拍数を上げすぎず脂肪を消費しやすい |

| スクワット | 膝がつま先より前に出ないよう注意 | 大きい筋肉を鍛え基礎代謝を維持しやすい |

| 階段の昇り降り | エスカレーターやエレベーターを控える | 太ももやお尻の筋肉を強化 |

- 通勤・通学時にひと駅分歩く

- 昼休みに軽めのストレッチを行う

- スマホを見ながらでもできる簡単な体操をこまめに挟む

こうした工夫を続けるだけでも、少しずつ体力がつきメタボリック・シンドロームの予防に役立ちます。

ストレスケアと睡眠

ストレスや睡眠不足は食欲のコントロールを乱し、ホルモンバランスを崩す原因になります。ストレス対策としてリラックスできる趣味や軽い運動を取り入れ、眠りの質を高める工夫が必要です。

寝る前にスマホやPCを見すぎない、温かいお風呂で体を温める、照明を控えめにするなど、身近にできることから始めると続けやすいでしょう。

体重・ウエスト周囲径の定期的なチェック

自宅で体重やウエスト周囲径を測定しておくと、変化に気づきやすくなります。健康診断だけでなく、定期的に計測を続けると早い段階で対策を練ることができます。

表やグラフに記録しておくとモチベーション維持にも役立ちます。

ウエスト計測時の注意点

| 計測ポイント | 意識すること | 得られるメリット |

|---|---|---|

| 立ち姿勢で測る | 正しい姿勢をキープ | 実際の腹囲を把握しやすい |

| 息を吐いた状態で測る | 呼吸を整える | 計測誤差を防ぎ、正確な数値を得る |

| 細すぎる服は避ける | ゆとりのある服装で測る | 服による加圧を避け、内臓脂肪の状態を正確にチェック |

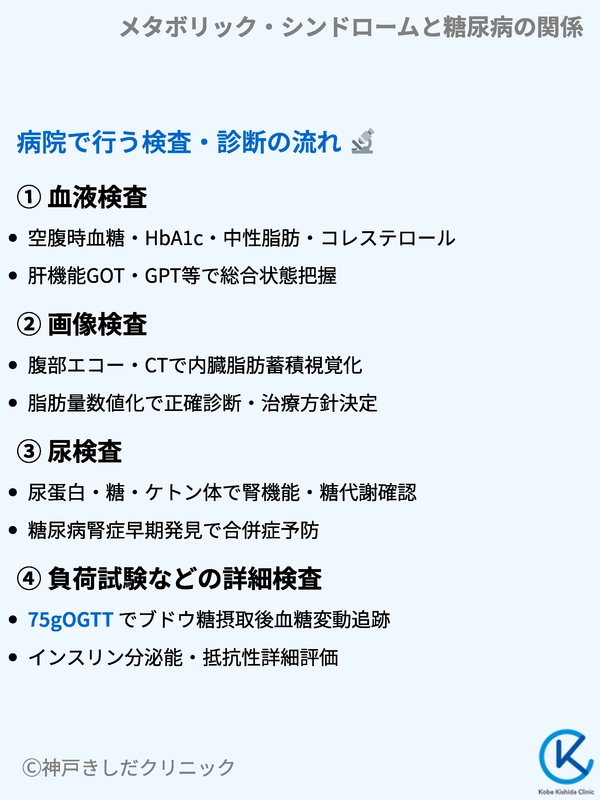

病院で行う検査・診断の流れ

メタボリック・シンドロームが疑われる場合や、健康診断で異常が見つかった場合、医療機関で詳細な検査を受けると早期発見や対策につながります。

血液検査

血液検査では血糖値や中性脂肪、コレステロール、肝機能などを確認できます。

朝食を抜いて空腹時に採血することでより正確な数値を把握でき、糖尿病や脂質異常のリスクを判定するうえで欠かせない工程です。

- 血糖値(空腹時血糖、随時血糖)

- HbA1c

- 中性脂肪

- LDLコレステロール、HDLコレステロール

- 肝機能(GOT、GPTなど)

画像検査

腹部超音波検査(エコー)やCTスキャンなどで内臓脂肪の蓄積状態を視覚的に把握できます。

脂肪の厚みや肝臓の状態、胆嚢や腎臓など他の臓器の様子も確認できるため、総合的な診断の材料になります。

画像検査でわかること

| 検査種類 | 主な特徴 | メリット |

|---|---|---|

| 腹部エコー | 内臓脂肪の断面の様子を確認しやすい | 放射線被曝がなく体への負担が少ない |

| CTスキャン | 脂肪量を数値化できることが多い | 正確な内臓脂肪面積が測定可能 |

| MRI | 体全体の断層画像を撮影できる | 骨や軟部組織の状態も把握しやすい |

尿検査

尿中のタンパクや糖の有無、ケトン体などを調べることで、腎機能や糖代謝の異常を検出しやすくなります。

糖尿病の合併症の1つである腎症を早期に見つけるうえでも、定期的な尿検査が役立ちます。

負荷試験などの詳細検査

血糖値の変動を詳しく調べるために、75gのブドウ糖を摂取して一定時間ごとに血糖値を測定する耐糖能検査(OGTT)が行われることがあります。

これによって糖尿病予備群かどうか、インスリン分泌能力がどの程度あるのかを判断しやすくなります。

- OGTTでは、空腹時と30分後、60分後、120分後など複数回の採血を行い、血糖値の変化を追う

- 血糖値と同時にインスリン値を測る場合もあり、抵抗性と分泌能力を把握できる

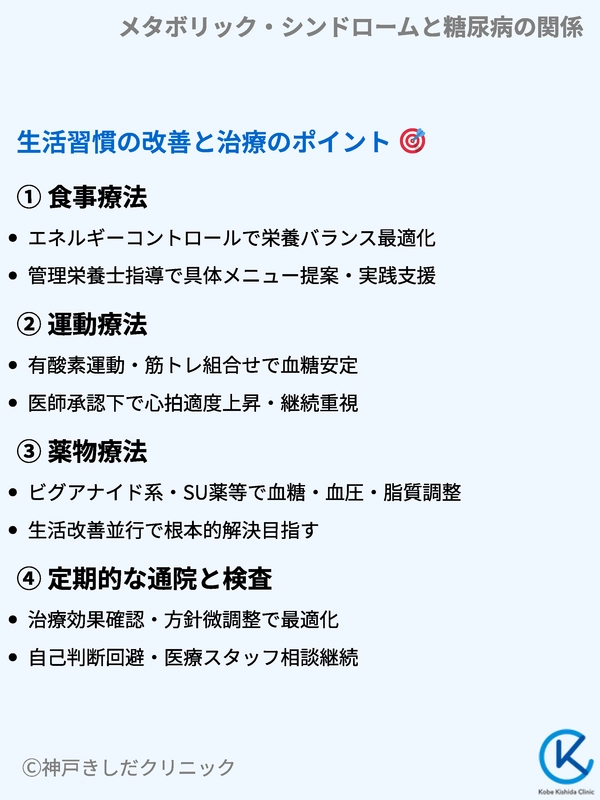

生活習慣の改善と治療のポイント

メタボリック・シンドロームの対策では、生活習慣の改善が中心になります。

必要に応じて医薬品の処方も検討されますが、医師や管理栄養士の指導のもと、食事・運動・ストレスケアなどを総合的に見直すことが欠かせません。

食事療法

食事療法ではエネルギーコントロールと栄養バランスの最適化を進めます。カロリーを単純に減らすだけでなく、栄養素の組み合わせを考慮して血糖値や血圧を安定させることが目的です。

管理栄養士によるアドバイスを受けると、具体的なメニューが提案されるため実践しやすくなります。

食事療法のメリットと注意点

| 項目 | メリット | 注意点 |

|---|---|---|

| カロリー管理 | 適正エネルギーで内臓脂肪の蓄積を抑える | 極端な制限は筋肉量や基礎代謝の低下を招く |

| 食物繊維の活用 | 血糖値の急上昇を緩やかにし、コレステロールを排出しやすくする | 水分をしっかり取らないと便秘を引き起こす場合がある |

| タンパク質の確保 | 筋肉を維持し、基礎代謝を下げにくくする | 動物性脂肪が多い食品ばかり選ぶと脂質過多になる |

運動療法

医師からOKが出れば、有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせて行うと効果的です。

心拍数を適度に上げるウォーキングやジョギングに加えて、下半身やコアを鍛える筋トレを取り入れると血糖値が安定しやすくなります。

- 軽いウォーキングから始める

- 週2回程度の筋トレを取り入れてみる

- 運動時間を確保するために家族や友人とスケジュールを共有する

- 運動強度は呼吸が苦しくない程度に調整する

薬物療法

血糖値や血圧、脂質の数値が高い場合、薬の服用を開始することもあります。

糖尿病の治療薬にはインスリン分泌を促すものや、インスリン抵抗性を改善するものなど複数の種類があり、患者の状態に合わせて処方が決まります。

ただし、薬に頼りきりでは根本的な解決が難しいため、生活習慣の改善と並行して取り組むことが必要です。

主な糖尿病治療薬の種類

| 治療薬の分類 | 働きの特徴 | 注意点 |

|---|---|---|

| ビグアナイド系 | インスリン抵抗性の改善、肝臓での糖新生抑制 | 腎機能の状態を確認しながら使う必要がある |

| SU薬 | 膵臓のβ細胞に働きかけ、インスリン分泌を増やす | 低血糖を起こしやすい場合がある |

| DPP-4阻害薬 | インクレチン分解酵素を阻害しインスリン分泌を促す | 比較的低血糖になりにくい特徴がある |

| SGLT2阻害薬 | 腎臓での糖再吸収を抑制し、尿中へ排泄する | 脱水や膀胱炎などに注意が必要 |

定期的な通院と検査

治療を始めたら、通院や定期検査が大切になります。検査結果をもとに治療効果を見極め、食事療法や運動療法の継続状況を確認しながら、必要に応じて治療方針を微調整します。

自己流の判断で薬の量や運動量を急に変えることは避け、医療スタッフと相談しながら進めると安心です。

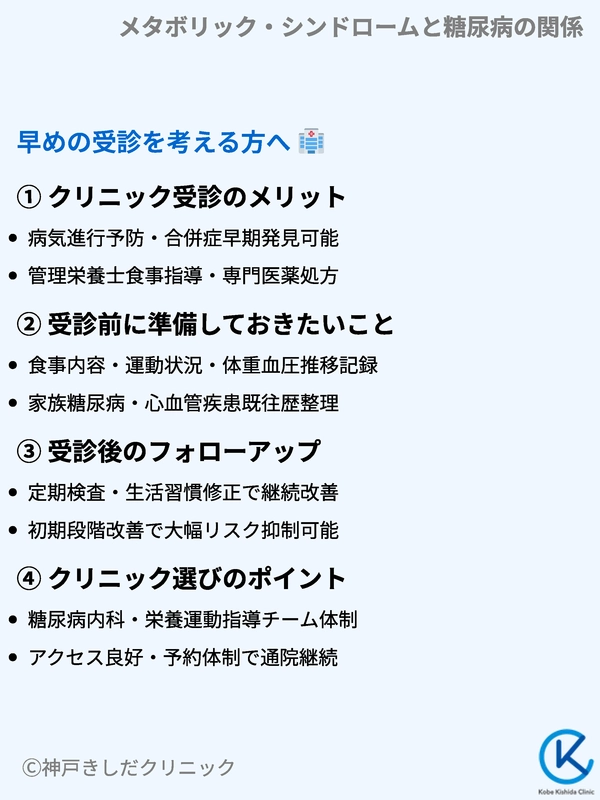

早めの受診を考える方へ

少しでもメタボリック・シンドロームの疑いがある方は、早めに医療機関で検査を受けることをおすすめします。

特に、健康診断でウエスト周囲径や血圧、血糖、脂質で異常値が出た方は放置せず、糖尿病内科などの専門的な診療が可能な施設を受診すると具体的な対策を見いだしやすくなります。

クリニック受診のメリット

かかりつけ医や糖尿病内科を早い段階で受診すると、病気の進行を予防できる可能性が高まります。

血液検査や画像検査の詳しい結果を受け取るだけでなく、生活習慣指導や薬物療法の提案を受けることで、リスクを効果的に下げることが期待できます。

- 具体的な検査スケジュールを立てられる

- 管理栄養士から食事指導を受けられる

- 必要に応じて専門医による治療薬の処方が受けられる

- 合併症の早期発見につながる

受診前に準備しておきたいこと

受診時に自分の生活習慣や健康状態を振り返っておくと、診察がスムーズになります。メモやスマホアプリを活用し、直近の食事内容や運動状況、体重や血圧の推移などを記録しておくと便利です。

家族に糖尿病や心血管疾患の既往歴がある場合は、その情報も併せて伝えるようにすると診断や治療の参考になります。

受診前にまとめておくと便利な情報

| 項目 | 具体例 | メリット |

|---|---|---|

| 食事の内容 | 朝・昼・夜のメニューと摂取量 | 食事パターンの傾向を把握しやすい |

| 運動の頻度・量 | 週に何回、何分程度運動したか | 生活習慣のアドバイスを具体化しやすい |

| 体重と血圧の推移 | 1日1回、朝食前に測った数値 | 変化の傾向を把握して早期対策につなげやすい |

| 家族歴 | 糖尿病、高血圧、心疾患の有無 | 遺伝的リスクの程度を予測しやすい |

受診後のフォローアップ

受診して終わりではなく、その後の定期検査や生活習慣の修正が重要になります。初期段階であれば、生活習慣の改善だけでも大きくリスクを抑えられる可能性があります。

検査数値が改善したとしても、再び悪化しないように継続的なケアを意識すると安心です。

クリニック選びのポイント

糖尿病内科や生活習慣病を専門にしているクリニックは、栄養指導や運動指導などのチーム体制が整っていることが多いです。

予約体制やアクセスのしやすさなども確認し、無理なく通院できる場所を選ぶと、長期的なケアも継続しやすくなります。通院しやすい環境を整えておくことで、検査や治療のタイミングを逃さずに済みます。

以上を踏まえて、メタボリック・シンドロームや糖尿病への対策を早めに検討し、日常生活の質を高める一歩を踏み出してみてください。

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

神戸きしだクリニックの糖尿病内科では、メタボリック・シンドロームと糖尿病の関係を踏まえた専門的な診察を行っております。

メタボリック・シンドロームは糖尿病の発症リスクを高める重要な要因の一つです。将来の健康リスクを減らすため、お腹まわりの脂肪や生活習慣が気になる方は、お気軽にご相談ください。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽