めまい・ふらつき・吐き気が長く続くと、日常生活に不便を感じたり、仕事や家事への意欲が下がったりすることがあります。

一時的な体調不良と思って放置していたら思わぬ原因が隠れている場合もありますので、しっかりと情報を集めて対策を考えることが大切です。

本記事では、めまい・ふらつき・吐き気の主な原因や、考えられる病気、受診のタイミングについて幅広くご紹介します。

糖尿病や生活習慣の乱れも関係することがありますが、必ずしも糖尿病だけに起因するわけではありません。ぜひ最後までお読みいただき、ご自身や周囲の方の体調管理に役立ててください。

めまい・ふらつき・吐き気が気になるなど、糖尿病ではないかとご心配な方は神戸きしだクリニックの糖尿病内科で専門的な診察を承ります。詳しくはこちら

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら。

この記事を書いた人

神戸きしだクリニック院長

医学博士

日本医学放射線学会認定 放射線診断専門医

日本核医学会認定 核医学専門医

【略歴】

神戸大学医学部卒。神戸大学大学院医学研究科医科学専攻博士課程修了。神戸大学附属病院 放射線科 助教。甲南医療センター放射線科医長を経て神戸きしだクリニックを開業(2020年6月1日)

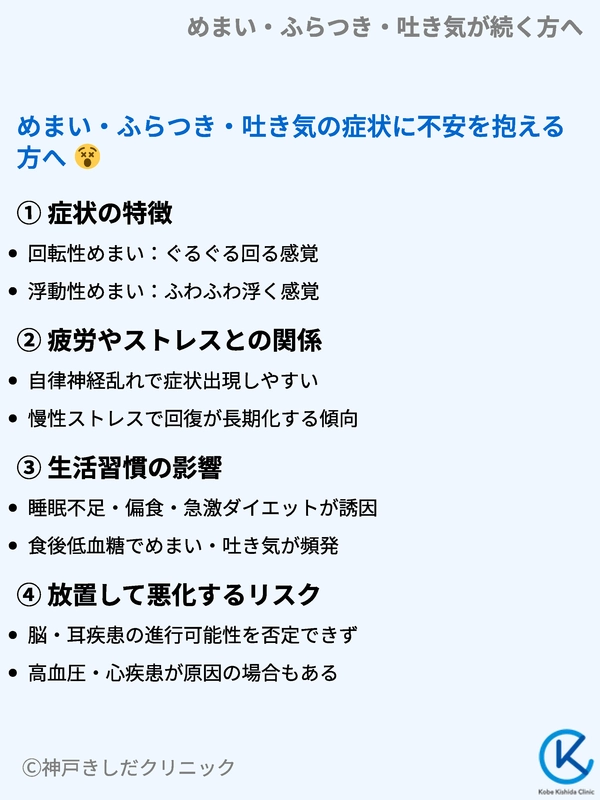

めまい・ふらつき・吐き気の症状に不安を抱える方へ

めまいやふらつき、吐き気といった症状は、疲れや寝不足といった一時的なコンディションの乱れによっても起こりやすくなります。一方で、脳や耳、血糖値の問題など幅広い原因が存在します。

症状の特徴

めまいとは、自分自身や周囲がぐるぐる回っているように感じる「回転性めまい」と、ふわふわ浮いているような「浮動性めまい」に大別できます。

ふらつきは、立ち上がった時に身体が安定せず倒れそうになる状態を指します。吐き気は胃のムカムカや吐きそうな不快感を伴う症状です。

身体のバランスを司る器官や脳、血液循環に問題が生じると、複合的にこれらの症状が出現しやすくなります。軽度であっても、同じ症状が続く場合は原因を探ることが重要です。

疲労やストレスとの関係

疲れやストレスがたまると自律神経が乱れ、めまい・ふらつき・吐き気を起こしやすくなります。

仕事が忙しかったり、悩みを抱えていたりする時期に発症しやすいため、「ちょっと休めば治る」と考えがちです。しかし、慢性的にストレスを受け続けると、回復まで長引くこともあるため注意が必要です。

生活習慣の影響

睡眠不足や偏った食生活、急激なダイエットなどで栄養バランスが崩れると、めまいやふらつきが出現します。

また、アルコールの過剰摂取やカフェインの取りすぎも自律神経への負担となり、吐き気を伴うことがあります。

とくに食後に低血糖を起こす人は、めまいや吐き気が出やすいので、食事内容やタイミングを振り返ることが大切です。

放置して悪化するリスク

軽いめまい・吐き気でも「いつか治るだろう」と放置すると、実は脳や耳の疾患が進行している可能性が否定できません。時に、高血圧や心臓の病気が原因になっている例もあります。

原因が多岐にわたるからこそ、安易に自己判断せず、専門家の受診を検討することが望ましいです。

めまい・ふらつき・吐き気が重なりやすい要因

| 要因 | 内容 | 具体例 |

|---|---|---|

| 疲労・ストレス | 自律神経の乱れで血行不良やホルモンバランスが不安定になりやすい | 過度な残業・人間関係の悩みなど |

| 生活習慣の乱れ | 睡眠不足、栄養不足、飲酒量の増加などによる体調管理の難しさ | 夜更かし、偏食など |

| 身体的な疾患 | 内耳や脳血管、心臓などの疾患に伴う症状 | メニエール病、脳梗塞など |

| 血糖値の変動 | 低血糖や高血糖によりめまいや吐き気が引き起こされる場合がある | 糖尿病、ダイエット時の食事制限 |

| その他の要因 | 乗り物酔い、薬の副作用、アレルギーなど | 抗生物質による副作用など |

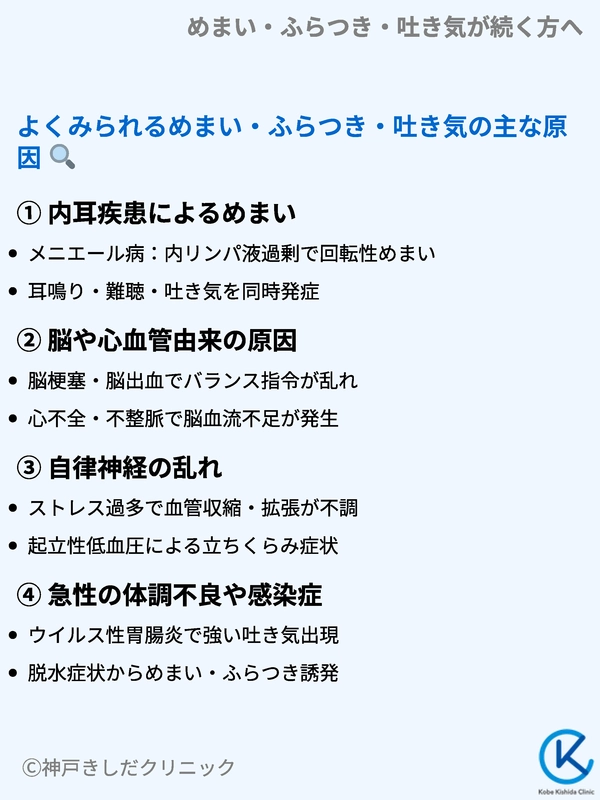

よくみられるめまい・ふらつき・吐き気の主な原因

めまいや吐き気は、耳の平衡感覚をつかさどる内耳の問題や、脳血管・心臓の状態、自律神経の機能バランスなど、さまざまな要素が関係します。ここでは主な原因をいくつかの観点からみていきます。

内耳疾患によるめまい

内耳は、身体の平衡を保つ重要なセンサーです。ここにトラブルが起こると回転性めまいが生じやすくなり、しばしば吐き気や難聴を伴います。

代表的なものにメニエール病があります。

メニエール病では内リンパ液が過剰に増えることがあり、回転性のめまいと耳鳴り、難聴が一緒に出るのが特徴です。

脳や心血管由来の原因

脳梗塞や脳出血などの脳血管疾患でも、回転性や浮動性のめまいが出ることがあります。脳の一部分がうまく機能しなくなることで、身体のバランスを保つ指令が乱れてしまいます。

また、心臓から脳へ血液がうまく送られない心不全や不整脈がある場合にも、ふらつきや吐き気が起こりやすいです。

脳の問題や心血管の問題は見逃すと深刻な合併症につながる恐れがあるので、早期発見が鍵になります。

自律神経の乱れ

ストレス過多や不規則な生活習慣によって自律神経がアンバランスになると、血管の収縮・拡張がうまくいかず、低血圧や血行不良が起こります。

その結果、立ちくらみのようなふらつきや吐き気を感じやすいです。また、急に立ち上がったときに血圧が一時的に下がる起立性低血圧も、この自律神経の調節不良が要因になることがあります。

急性の体調不良や感染症

ウイルス性の感染症や細菌感染症にかかると、発熱や嘔吐を伴うことがあります。

特に胃腸炎では強い吐き気に悩まされ、脱水症状からめまいやふらつきが出ることが珍しくありません。

感染症による症状は身体を休ませることで軽減が見込める一方、症状が長引く場合や原因不明の高熱が続くときは専門家の診断が必要です。

めまい・ふらつき・吐き気に関係しやすい主な疾患

- メニエール病

- 良性発作性頭位めまい症

- 脳梗塞・脳出血

- 起立性低血圧

- 心不全・不整脈

- 胃腸炎・ウイルス感染症

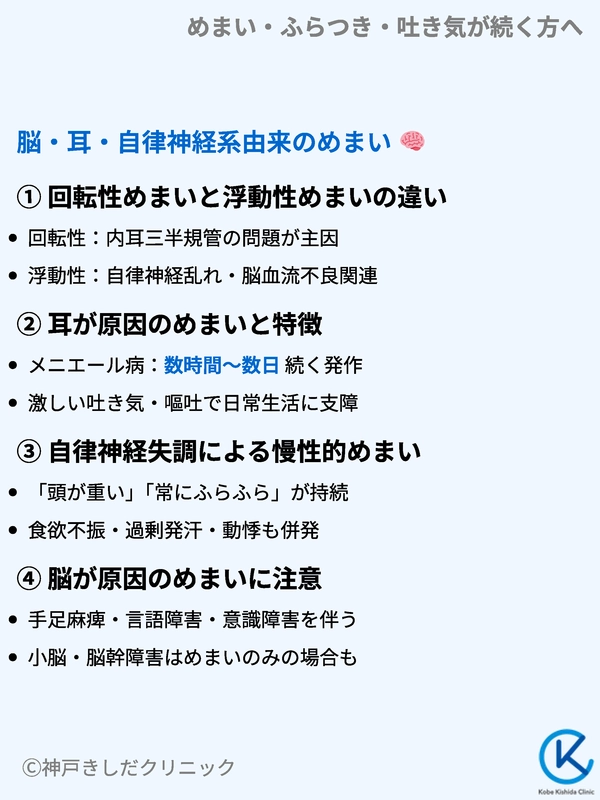

脳・耳・自律神経系由来のめまい

めまいの多くは、耳や自律神経の乱れから生じますが、脳の病気も見落とせません。これらの原因を大きく分けてみると、症状の現れ方や対処法が異なります。早めに把握しておくと安心です。

回転性めまいと浮動性めまいの違い

回転性めまいは、ぐるぐる回る感覚をともなうことが多く、内耳の三半規管など平衡感覚を司る部分に問題が生じている可能性が高いです。

一方、浮動性めまいはふわふわと地に足がつかない感じが続くもので、自律神経の乱れや脳の血流不良などが関係していることがあります。

回転性めまいと浮動性めまいの特徴表

| タイプ | 主な原因 | 伴いやすい症状 | 例 |

|---|---|---|---|

| 回転性めまい | 内耳の障害(メニエール病など) | 耳鳴り、難聴、吐き気 | 耳のつまり感がある |

| 浮動性めまい | 脳や自律神経の障害 | 頭痛、肩こり、倦怠感 | ストレスが強い時に発生 |

耳が原因のめまいと特徴

耳が原因の場合、内耳や前庭神経などの機能障害がめまいを引き起こします。とくにメニエール病では、回転性の強いめまいが発作的に起こり、数時間から数日続くケースがあります。

メニエール病の発作中は吐き気や嘔吐をともなうことが多く、日常生活に支障をきたすほどの激しい症状が出ることもあります。

自律神経失調による慢性的めまい

慢性的にめまいが続く場合は、自律神経失調症が疑われることがあります。自律神経の乱れは、ストレスや生活リズムの崩れ、睡眠不足などが原因で起こります。

慢性的なめまいは「頭が重い」「常にふらふらする」といった浮動性の感覚が長く続くのが特徴です。

自律神経が関連すると、吐き気や食欲不振、過剰な発汗、動悸などを併発することも珍しくありません。

脳が原因のめまいに注意

脳の病気が原因の場合、めまいだけでなく手足の麻痺や言語障害、意識障害が出ることがあります。

一方で、小脳や脳幹の一部が障害を受ける場合は、めまいだけが主症状になることもあります。

これらは放置すると深刻な状態になる恐れがあるため、早期の画像検査や専門医への相談が大切です。

血糖値の乱れとめまい・ふらつき・吐き気

血糖値の乱れは、糖尿病の有無にかかわらずめまいや吐き気、ふらつきを引き起こす要因になることがあります。特に、低血糖や急激な血糖値の上下は注意が必要です。

低血糖による症状

食事制限やダイエット、あるいは糖尿病治療の薬剤量の調整が不適切な場合に、低血糖が起こることがあります。

血糖値が急激に下がると脳へ十分なエネルギーが届かず、めまいやふらつき、吐き気だけでなく、冷や汗や手の震えが出ることも多いです。

重度になると意識が薄れる危険性があるため、糖分を含む飲料をすぐに口にするなど、迅速な対処を心がけてください。

高血糖による倦怠感

高血糖状態が続くと身体がだるく、食欲不振や吐き気、倦怠感を感じやすいです。血液中の糖分が多いままだと細胞にエネルギーが十分に行き渡らない場合があり、結果的に疲れやすくなります。

高血糖を慢性的に放置すると、糖尿病が進行し、神経障害や腎障害を引き起こすリスクが高まるため注意が必要です。

血糖値の急な変化による反応

血糖値が急に上がったり下がったりすると、自律神経が過剰に反応してめまいや吐き気が出現することがあります。

これは血糖値の乱高下が血管の拡張・収縮を不安定にし、脳や身体への血液供給がうまくいかなくなるためです。

原因としては、不規則な食事時間や間食のとりすぎなどが挙げられます。

血糖値変動時にみられる症状

| 血糖値の状態 | 主な症状 | 注意点 |

|---|---|---|

| 低血糖 | めまい、ふらつき、冷や汗、震え | 放置すると意識障害に陥る可能性 |

| 高血糖 | 倦怠感、吐き気、口渇、多尿 | 慢性化すると合併症のリスクが上昇 |

| 乱高下 | めまい、動悸、強い倦怠感 | 食事リズムや生活習慣を見直す必要がある |

糖尿病が原因の場合の特徴

糖尿病によるめまいやふらつきは、神経障害の一環として慢性的に感じられる場合があります。

また、重度の高血糖や低血糖を繰り返すことで、身体の調節機能が弱まり吐き気を伴うことがあります。

糖尿病が疑われる場合は、血液検査などで血糖値やHbA1cの測定を行い、適切な治療を受けることが重要です。

めまいや吐き気と合併しやすい症状と注意点

めまいと吐き気は、それぞれ単独でもつらい症状ですが、他の症状と同時に起こるときには注意が必要です。

思わぬ病気や合併症が潜んでいる可能性があるため、どのような症状がセットで見られやすいか理解しておきましょう。

頭痛や耳鳴りを伴う場合

頭痛を伴うめまいは、脳の血行不良や神経の圧迫などが関連することがあります。

緊張型頭痛や片頭痛とともに起こる場合もありますが、脳梗塞や脳腫瘍の初期症状として見られることもあるため、症状が長引く場合は医療機関を受診したほうがよいです。

耳鳴りを伴うケースは、内耳が原因となっていることが多く、メニエール病や突発性難聴などを疑うきっかけになります。

動悸や息切れを感じるとき

めまいや吐き気とともに動悸や息切れを感じる場合、心臓や自律神経のトラブルが考えられます。特に不整脈が隠れているときには、突然の失神や胸の痛みを伴う可能性があります。

息切れを伴うときは心不全や肺の疾患の可能性もあるため、注意深く観察する必要があります。

合併症状のチェックリスト

- 頭痛

- 耳鳴り・難聴

- 動悸・息切れ

- 発熱・倦怠感

- 手足のしびれ・麻痺

むくみや体重増減を感じる場合

全身のむくみや急激な体重増加は腎臓や心臓の病気、ホルモンバランスの異常が関係することがあります。

逆に体重減少とめまい・吐き気が併発するなら、消化器系疾患や甲状腺機能亢進症、糖尿病の可能性を含めてチェックする必要があります。

どちらにしても短期間のうちに体重や体調が大きく変動する場合は早めの受診が望ましいです。

眠気や集中力の低下

めまいや吐き気とあわせて、日中の強い眠気や集中力の低下を感じる人も少なくありません。

これは睡眠不足や自律神経の乱れ、血糖値の急変動などが重なって引き起こされる場合があります。

仕事中や運転中に眠気が襲ってくると事故につながる恐れもあるため、軽視せず休養や受診を検討してください。

めまいや吐き気に合併しやすい症状と対処法

| 合併症状 | 主な原因の可能性 | 対処のポイント |

|---|---|---|

| 頭痛・耳鳴り | 内耳疾患、脳血管障害 | 耳鼻咽喉科や神経内科での検査を検討する |

| 動悸・息切れ | 心臓疾患、自律神経の乱れ | 心電図や血液検査などを受け、原因を調べる |

| むくみ・体重増加 | 腎疾患、ホルモン異常、心不全 | 生活習慣の確認と内科受診を検討する |

| 体重減少・疲労感 | 甲状腺疾患、糖尿病など | 定期的な血液検査で数値をチェックする |

| 強い眠気・集中力低下 | 睡眠障害、自律神経失調 | 生活リズムを見直し、必要に応じて専門医へ |

生活習慣とめまい・ふらつき・吐き気の予防

生活習慣を改善すると、多くのめまい・ふらつき・吐き気の症状を軽減できる場合があります。

小さなことでも積み重ねが身体に大きく影響するので、日頃の習慣を改めて振り返ることは有益です。

バランスのよい食事と水分補給

食事は1日3回を基本とし、栄養バランスを考慮すると血糖値の急激な変動を抑えやすくなります。

特に、タンパク質・野菜・炭水化物などを適度に組み合わせると、身体に必要なエネルギーを安定して供給できます。

水分補給も重要で、脱水によるめまい・吐き気を防ぐために意識して水やお茶を飲むことを心がけてください。

睡眠と休息の取り方

質のよい睡眠は自律神経のバランスを整えるうえで欠かせない要素です。就寝前にスマートフォンやパソコンを長時間見ると脳が興奮状態となり、入眠しづらくなります。

寝る前に軽いストレッチやぬるめのお風呂に入り、リラックスした状態をつくるとスムーズに眠りに入れます。

また、昼間に短時間の仮眠をとると、身体の疲労回復を促しめまいや吐き気の予防に役立つことがあります。

取り組みたい生活習慣改善

- 規則正しい食事時間を保つ

- 野菜とタンパク質を意識した献立にする

- 寝る前のスマホ使用を控える

- 軽い運動やストレッチを習慣づける

- アルコールやカフェインの摂取量を見直す

運動のすすめ

ウォーキングや軽いジョギング、ヨガなどの適度な運動は血液循環を改善し、ストレスを発散する効果が期待できます。

運動を習慣にすると、自律神経の働きも整いやすくなり、めまいや吐き気を起こしにくい身体づくりにつながります。

激しすぎる運動は逆効果になることもあるため、体力に合った方法を選んでください。

ストレスマネジメント

ストレスは自律神経を乱す大きな要因です。仕事や家事の合間に深呼吸をする、気分転換に散歩する、趣味の時間をつくるなど、ストレスを軽減する習慣を意識するとよいでしょう。

心理的な疲労がたまっていると感じたら、精神科や心療内科でカウンセリングを受けるのもひとつの方法です。

めまい・ふらつき・吐き気予防に役立つ生活習慣

| 項目 | 実践例 | 効果 |

|---|---|---|

| 食事 | 定時で3食、野菜・タンパク質中心のメニュー | 血糖値の急変動を抑え、体力を維持する |

| 水分補給 | こまめな水やお茶の摂取 | 脱水によるめまいを防ぐ |

| 運動 | ウォーキングやヨガなどの軽い運動 | 血行促進とストレス緩和 |

| 睡眠 | スマホを控え、リラックスして就寝 | 自律神経の回復を助ける |

| ストレス対策 | 趣味やカウンセリングで気分転換 | 自律神経の乱れを緩和 |

受診のタイミングと診療科の選び方

めまいや吐き気が続く場合、どのタイミングで病院に行けばよいのか、どの診療科を受診すればよいのか分からない方も多いです。

ここでは、受診すべき目安やおすすめの診療科についてまとめます。

受診の目安

症状が数日で治まれば一時的な体調不良の可能性があります。しかし、以下のような状態に当てはまるなら受診を検討してください。

- 1週間以上めまい・ふらつき・吐き気が続いている

- 意識が遠のきそうになることがある

- 頭痛や手足のしびれ、ろれつが回らないなど脳神経症状を伴う

- 耳鳴り、難聴、耳の詰まり感が続く

- めまいに合わせて動悸や胸の痛みを感じる

まずは内科か耳鼻咽喉科

めまいや吐き気の原因がはっきりしない場合、まずは内科を受診するとよいでしょう。血液検査や血圧測定などで、内科系疾患や糖尿病の有無をチェックできます。

耳の異常を感じる場合や回転性めまいが強い場合は、耳鼻咽喉科で内耳の検査を行うのが一般的です。

受診先選択の目安

| 症状の特徴 | 推奨される診療科 | 理由 |

|---|---|---|

| 血糖値の異常が疑われる | 内科、糖尿病内科 | 血糖値や生活習慣のチェックが可能 |

| 耳鳴りや難聴を伴う回転性めまい | 耳鼻咽喉科 | 内耳や三半規管の異常を詳しく確認できる |

| 強い頭痛や手足のしびれ | 脳神経内科・神経内科 | 脳や神経系の病気を専門的に判断できる |

| 動悸や胸痛がある | 循環器内科 | 心電図や心臓の超音波検査が受けられる |

セカンドオピニオンの大切さ

診断がはっきりしない場合や、治療を始めても症状が改善しない場合は、セカンドオピニオンを検討すると安心です。

別の医師に意見を聞くことで、見落とされていた可能性や別の観点からのアプローチが得られることがあります。医療機関同士で情報を共有しながら進めると、より納得のいく治療計画を立てられます。

救急搬送を考えるべき症状

突然の激しい頭痛や意識障害、ろれつが回らないなどの症状がある場合は、脳血管疾患の可能性を疑い、救急搬送を検討する必要があります。

また、血糖値が極端に乱れて重篤な低血糖や高血糖が疑われるときも、緊急性が高いため速やかに対応してください。

糖尿病の可能性を視野に入れるメリット

めまい・ふらつき・吐き気が頻繁に起こる場合、糖尿病の可能性を否定できない状況もあります。糖尿病内科を受診し、血液検査を行うことで、血糖値をはじめとした代謝状態を把握できます。

血糖値のコントロールの重要性

血糖値をコントロールすると、低血糖や高血糖によるめまい・吐き気を予防しやすくなります。

糖尿病ではインスリンの分泌や働きに問題があるため、食事内容や運動量、薬の種類などを組み合わせて調整します。血糖値が安定してくると、身体への負担が軽減し、日常生活の質が向上しやすくなります。

糖尿病でみられる主な数値

- 空腹時血糖値

- 食後2時間血糖値

- HbA1c

- 中性脂肪・コレステロール

- 体重・体脂肪率

糖尿病検査の流れ

糖尿病が疑われるときは、血糖値・HbA1cの測定だけでなく、尿検査や腎機能検査なども行います。

もし糖尿病と診断されたら、適切な食事療法や運動療法、薬物療法がスタートします。早期発見と早期治療で合併症のリスクを減らし、めまいや吐き気などの症状を軽減できる可能性があります。

合併症予防の視点

糖尿病による神経障害や腎障害は、日常生活に大きな影響を及ぼします。血糖値の乱れが続くと、全身の血管や神経がダメージを受け、結果的にめまいやしびれが生じることがあります。

合併症を予防する意味でも、定期的に検査を受け、必要に応じて治療を受けることが重要です。

糖尿病合併症の例

| 合併症の種類 | 主な症状 | リスク |

|---|---|---|

| 神経障害 | 手足のしびれ、痛み、めまい | 感覚が鈍くなりケガに気付きにくい |

| 網膜症 | 視力低下、失明の危険 | 進行すると生活に支障をきたす |

| 腎症 | むくみ、尿蛋白の増加、腎機能低下 | 透析治療が必要になることもある |

| 大血管障害 | 動脈硬化による心筋梗塞や脳梗塞 | 命に関わる重篤な病気を誘発する |

| 末梢血管障害 | 足先の血行障害、潰瘍、壊疽など | 最悪の場合足の切断が必要になる |

糖尿病内科の受診で得られる安心

糖尿病内科では、血糖値を中心とした総合的な健康状態を把握できます。めまいや吐き気の原因が血糖値の乱れに起因しない場合でも、定期検査をしておくことで今後の健康リスクを早期に察知できます。

糖尿病が原因でないとわかった際にも、他科の受診をスムーズに案内できる利点があります。

以上、めまい・ふらつき・吐き気の原因や関連する病気、そして糖尿病の可能性についてお伝えしました。症状が続く場合、まずは医療機関の受診を検討し、根本的な原因を探ることが大切です。

糖尿病を含む生活習慣病は早期対策で改善が見込めるケースが多いため、日常生活の見直しも合わせて行い、より快適な毎日を目指してみてください。

糖尿病を知ろう

当院(神戸きしだクリニック)への受診について

気になる症状があり糖尿病検査をご希望の方は、当院の糖尿病内科で対応させていただきます。経験豊富な専門医による丁寧な診察と、充実した検査機器による精密検査を提供しています。

糖尿病内科

| 診療時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日祝 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 9:00 – 12:00 | – | ○ | – | ○ | – | ○ 隔週 | 休 |

| 13:30 – 16:30 | ○ | ○ | ○ | – | ○ | 休 | 休 |

| 09:00~12:00 | 13:30~16:30 | |

| 月 | – | 〇 |

| 火 | 〇 | 〇 |

| 水 | – | 〇 |

| 木 | 〇 | – |

| 金 | – | 〇 |

| 土 | 〇 隔週 | - |

| 日 | - | - |

| 祝 | - | - |

検査体制

- 血糖値検査(随時血糖・空腹時血糖)

- HbA1c検査

- 経口ブドウ糖負荷試験(75gOGTT)

- 尿検査(尿糖・尿蛋白)

- 血液検査(脂質・肝機能・腎機能など)

など、必要に応じた検査を実施いたします。網膜症の精査や詳細な合併症検査が必要な場合は、神戸大学医学部附属病院など専門医療機関と連携して対応いたします。

予約・受診方法

当院は予約必須ではございませんが、来院予約をオンラインよりしていただけますと、来院時にお待ちいただく時間が少なくできます。

電話予約

お電話での予約も受け付けております。再検査についてのご不明点もお気軽にご相談ください。

▽ クリック ▽