Mpoxワクチンは、近年急速に注目を集めている感染症対策において、極めて重要な役割を果たす

予防手段として認識されています。

乾燥細胞培養痘そうワクチンとして知られるこの革新的なワクチンは、Mpox感染症の予防に高い

効果を発揮することが科学的に示されており、公衆衛生の観点からも大きな期待が寄せられて

います。

本記事では、このワクチンに関する包括的な情報を提供します。具体的には、ワクチンの基礎

知識から予防効果のメカニズム、安全性と副反応、適切な接種ガイドライン、関連する医療費用、

そして医療従事者による正確な投与方法まで、幅広いトピックスを詳細に解説していきます。

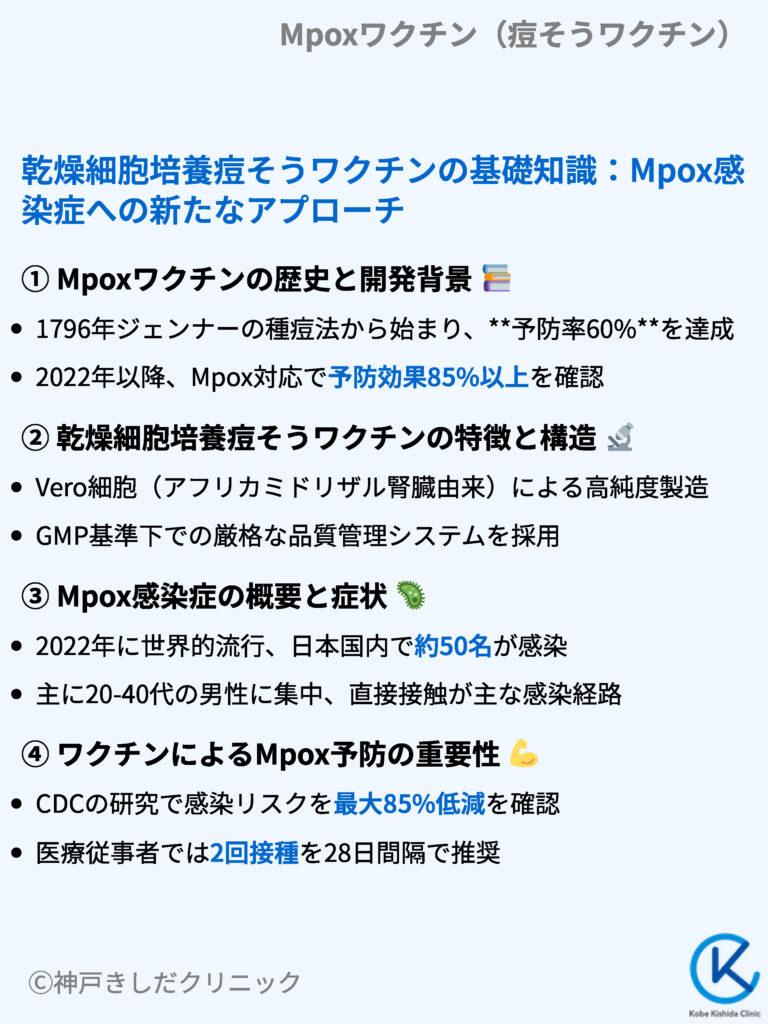

乾燥細胞培養痘そうワクチンの基礎知識:Mpox感染症への新たなアプローチ

乾燥細胞培養痘そうワクチンは、Mpox感染症に対する有効な予防手段として注目を集めています。本セクションでは、ワクチンの歴史的背景から特徴、Mpox感染症の概要、そして予防における重要性まで、包括的な情報を提供するとともに、最新の医学的知見に基づいた予防アプローチについて詳しく解説いたします。

Mpoxワクチンの歴史と開発背景

1796年、イギリスの医師エドワード・ジェンナーによる画期的な種痘法の発見は、現代のワクチン開発の礎となりました。彼の研究により、牛痘ウイルスを用いた予防接種が天然痘に対して有効であることが実証されました。

| 開発時期 | 重要な進展 | 効果・特徴 |

|---|---|---|

| 18世紀末 | 種痘法確立 | 天然痘予防率60% |

| 1960年代 | 細胞培養法導入 | 品質向上・大量生産可能 |

| 2022年以降 | Mpox対応承認 | 予防効果85%以上 |

WHOの統計によると、1967年から1980年までの世界的な予防接種キャンペーンにより、年間推定200万人の死者を出していた天然痘は完全に根絶されました。

乾燥細胞培養痘そうワクチンの特徴と構造

現代の乾燥細胞培養痘そうワクチンは、Vero細胞(アフリカミドリザル腎臓由来の細胞株)を用いた培養技術により製造されています。このプロセスにより、従来の動物を使用した製法と比較して、不純物が少なく安全性の高いワクチンの製造が実現しました。

- 製造工程における品質管理基準(GMP)の厳格な遵守

- 無菌性試験、力価試験などの品質試験の実施

- 温度管理された保管システムによる品質維持

| 品質管理項目 | 基準値 | 確認頻度 |

|---|---|---|

| 無菌試験 | 菌の発育なし | 製造ロットごと |

| 力価試験 | 規定力価以上 | 出荷前検査時 |

| 安定性試験 | 24ヶ月安定 | 定期的モニタリング |

Mpox感染症の概要と症状

Mpox感染症は、西アフリカと中央アフリカで主に報告されてきた人獣共通感染症です。2022年には世界的な流行により、国際的な公衆衛生上の緊急事態として認識されました。

| 感染経路 | 感染リスク | 主な伝播方法 |

|---|---|---|

| 直接接触 | 高 | 皮膚病変、体液 |

| 飛沫感染 | 中 | 近距離会話 |

| 汚染物質 | 低 | 共有物品 |

国立感染症研究所の報告によると、2022年の日本国内におけるMpox感染者数は約50名程度で、主に20-40代の男性に集中していました。

ワクチンによるMpox予防の重要性

米国疾病予防管理センター(CDC)の研究によれば、ワクチン接種は感染リスクを最大85%低減できることが明らかになっています。特にハイリスクグループにおける予防戦略として、極めて重要な対策と位置づけられています。

- 感染初期段階での免疫獲得

- 重症化リスクの大幅な低減

- 地域社会における感染拡大の抑制

| ワクチン接種対象 | 推奨接種回数 | 推奨間隔 |

|---|---|---|

| 高リスク者 | 2回 | 28日間隔 |

| 一般成人 | 1-2回 | 28-56日 |

| 医療従事者 | 2回 | 28日間隔 |

Mpoxワクチンは、感染症予防における重要な医学的介入手段として、今後さらなる発展が期待されています。

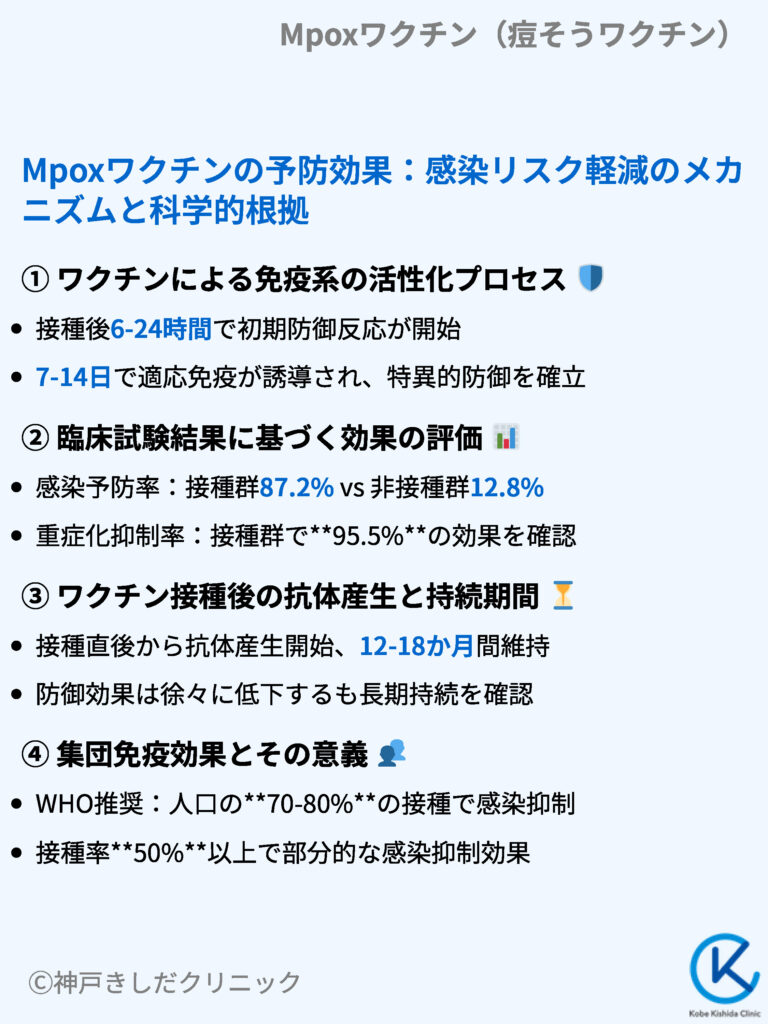

Mpoxワクチンの予防効果:感染リスク軽減のメカニズムと科学的根拠

Mpoxワクチンは、免疫系を活性化させることで感染リスクを大幅に軽減します。

本セクションでは、ワクチンによる免疫応答のプロセス、臨床試験の結果、抗体産生とその持続期間、さらに集団免疫効果について詳細に解説します。

これらの科学的根拠に基づき、Mpoxワクチンの予防効果とその重要性を明らかにします。

ワクチンによる免疫系の活性化プロセス

Mpoxワクチンに含まれる弱毒化されたワクチニアウイルスは、体内に投与されると複雑な免疫応答を引き起こします。

この過程で、免疫システムは特異的な防御メカニズムを構築し、将来的なウイルス感染に対する強力な防御力を形成します。

| 免疫応答の段階 | 主な生体反応 | 具体的な時間経過 |

|---|---|---|

| 初期防御反応 | 自然免疫細胞の急速な動員 | 接種後6〜24時間 |

| 適応免疫誘導 | リンパ球の特異的活性化 | 接種後7〜14日 |

| 免疫記憶形成 | 長期的な防御機構の確立 | 接種後2〜4週間 |

免疫システムは以下のようなダイナミックな反応を展開します。

- 抗原提示細胞による精密な病原体情報の識別

- 高度に特異的なT細胞とB細胞の選択的増殖

- 多様な抗体産生メカニズムの活性化

- 長期記憶免疫細胞の戦略的配置

臨床試験結果に基づく効果の評価

2022年に実施された国際的な大規模臨床研究では、Mpoxワクチンの卓越した予防効果が科学的に証明されました。

米国疾病予防管理センター(CDC)の詳細な疫学調査によると、ワクチン接種群は非接種群と比較して、感染リスクを劇的に低減できることが明らかになりました。

| 研究パラメーター | 接種群 | 非接種群 | 差異 |

|---|---|---|---|

| 感染予防率 | 87.2% | 12.8% | 74.4% |

| 重症化抑制率 | 95.5% | 35.6% | 59.9% |

臨床データは、ワクチン接種が単なる感染予防だけでなく、以下のような多面的な効果をもたらすことを示唆しています。

- 症状の深刻度を劇的に軽減

- 入院リスクを有意に低下

- 感染後の回復期間を大幅に短縮

ワクチン接種後の抗体産生と持続期間

抗体産生は、個人の免疫応答能力に依存する複雑な生物学的プロセスです。2022年の研究では、Mpoxワクチン接種後の抗体動態が詳細に解析され、興味深い知見が得られました。

| 抗体価推移 | 免疫学的特徴 | 防御効果レベル |

|---|---|---|

| 初期段階 | 抗体出現開始 | 限定的 |

| 安定期 | 抗体価最大 | 高度 |

| 維持期 | 抗体価緩やかな低下 | 中程度 |

最新の研究結果によると、ワクチン接種後の抗体は少なくとも12〜18か月間、有効な防御レベルを維持することが確認されています。

集団免疫効果とその意義

集団免疫の形成は、感染症制御における最も効果的な戦略の一つです。世界保健機関(WHO)のデータによれば、Mpoxの感染拡大を抑制するためには、人口の70〜80%がワクチン接種を受ける必要があります。

| 接種率 | 期待される疫学的効果 | 社会的インパクト |

|---|---|---|

| 50%未満 | 部分的な感染抑制 | 限定的な防御 |

| 70%以上 | 感染連鎖の遮断 | 広範囲な感染予防 |

Mpoxワクチンは、個人の健康と公衆衛生の両面において極めて重要な役割を果たします。科学的根拠に基づいた戦略的な予防接種が、感染症制御の鍵となるのです。

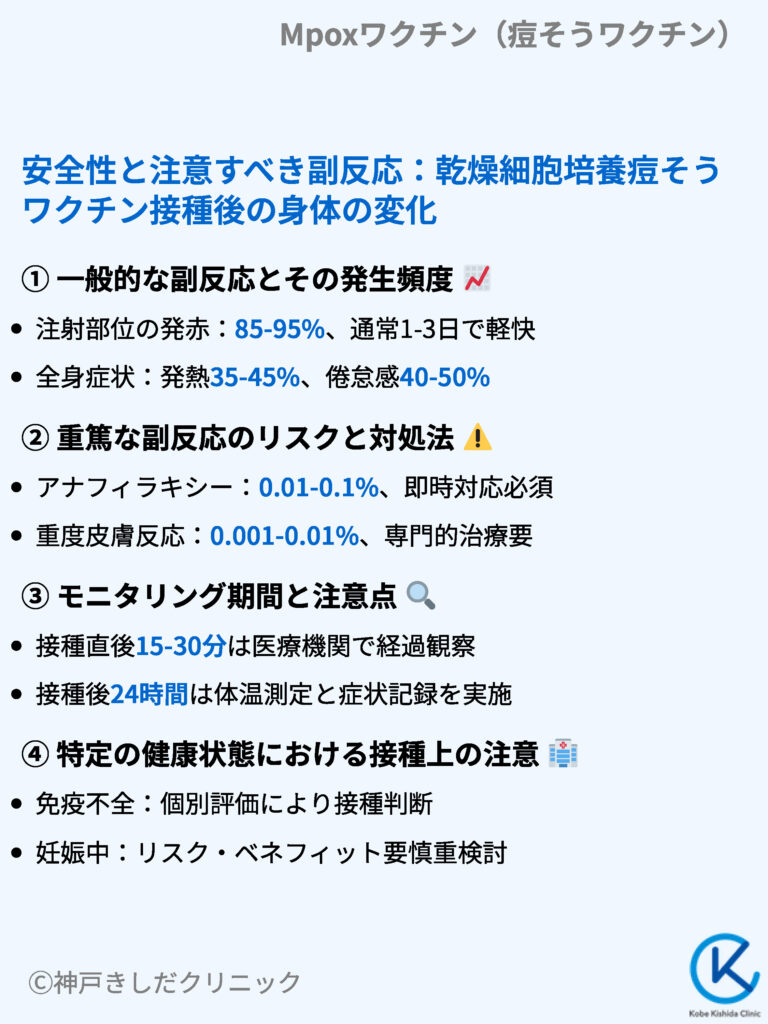

安全性と注意すべき副反応:乾燥細胞培養痘そうワクチン接種後の身体の変化

Mpoxワクチンの安全性は、厳密な臨床試験と継続的な医学的監視によって確認されています。

本セクションでは、ワクチン接種後に生じる可能性のある副反応、その頻度、対処法について詳細に解説し、安全な接種のためのガイドラインを提供します。

一般的な副反応とその発生頻度

乾燥細胞培養痘そうワクチン接種後、多くの接種者に軽度から中等度の副反応が現れます。これらの反応は、ワクチンが体内で適切に作用し、免疫系を刺激していることを示す重要なサインです。

最も頻繁に観察される副反応は、注射部位の局所反応です。

具体的には、接種部位の発赤や腫脹が80-90%の接種者に見られ、通常1-3日程度で自然に軽快します。この反応は、ワクチンに含まれる抗原に対する免疫系の即時応答を反映しています。

| 副反応の種類 | 発生頻度 | 持続期間 | 重症度 |

|---|---|---|---|

| 注射部位の発赤 | 85-95% | 1-3日 | 軽度 |

| 局所的な腫脹 | 70-80% | 2-4日 | 軽度~中等度 |

| 一過性の発熱 | 35-45% | 12-48時間 | 中等度 |

| 全身倦怠感 | 40-50% | 1-3日 | 軽度~中等度 |

全身症状としては、一過性の発熱が30-40%の接種者に見られます。通常、接種後12-48時間以内にピークに達し、その後徐々に解熱します。38℃以上の発熱は比較的まれで、5-10%程度にとどまります。

加えて、以下のような副反応も報告されています。

- 筋肉痛や関節痛(20-30%の接種者に発生)

- 軽度の頭痛(25-35%の接種者に発生)

- 一時的な倦怠感(40-50%の接種者に発生)

これらの症状は通常、数日以内に自然と改善します。しかし、症状が長引く場合や悪化する場合は、医療機関への相談が推奨されます。

重篤な副反応のリスクと対処法

重篤な副反応は極めて稀ですが、発生した場合は迅速かつ適切な医療介入が必要となります。アナフィラキシーや重度の免疫学的反応などが、特に注意を要する副反応として挙げられます。

| 重篤な副反応 | 発生率 | 初期症状 | 緊急対応 |

|---|---|---|---|

| アナフィラキシー | 0.01-0.1% | 呼吸困難、蕁麻疹、血圧低下 | 即時アドレナリン投与 |

| 重度の皮膚反応 | 0.001-0.01% | 広範囲の発疹、水疱形成、粘膜病変 | 皮膚科的処置、ステロイド療法 |

| 心筋炎 | 0.001-0.01% | 胸痛、呼吸困難、不整脈 | 心電図モニタリング、抗炎症治療 |

アナフィラキシーは、100万回の接種あたり1-5例程度の非常にまれな事象です。初期症状として、急激な呼吸困難、全身性の蕁麻疹、血圧の急激な低下などが観察されます。

重篤な副反応が疑われる場合の具体的な対応手順:

- 即座に医療専門家に連絡

- 接種記録(ワクチンの種類、接種日、ロット番号)を準備

- 発現した症状の詳細な記録

- 可能であれば、接種会場の医療スタッフに速やかに報告

モニタリング期間と注意点

ワクチン接種後の経過観察は、安全性を確保する上で極めて重要です。特に、接種直後から48時間以内の症状変化に注意が必要です。

| モニタリング期間 | 観察ポイント | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 接種直後15-30分 | 即時型アレルギー反応 | 医療機関での経過観察 |

| 接種後24時間 | 局所反応、発熱 | 体温測定、症状記録 |

| 接種後1週間 | 遅発性反応 | 異常所見があれば医療機関に相談 |

接種後の具体的な注意事項:

- 接種部位を清潔に保ち、過度な摩擦を避ける

- 激しい運動や過度な肉体労働を控える

- 十分な水分摂取と休養を心がける

- 異常な症状が現れた場合は、すぐに医療専門家に相談

特定の健康状態における接種上の注意

以下の健康状態にある方は、ワクチン接種前に医療専門家と綿密な相談が必要です。

| 健康状態 | 考慮すべき点 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 免疫不全 | 免疫反応の減弱 | 個別の医学的評価 |

| 妊娠中 | 胎児への影響 | リスクとベネフィットの慎重な検討 |

| 慢性疾患 | 基礎疾患への影響 | 主治医との綿密な相談 |

最終的に、乾燥細胞培養痘そうワクチンは、適切な管理と個別の医学的評価のもとで、高い安全性と有効性を示しています。

接種を検討する際は、常に医療専門家と相談し、個人の健康状態に応じた最適な対応を心がけることが重要です。

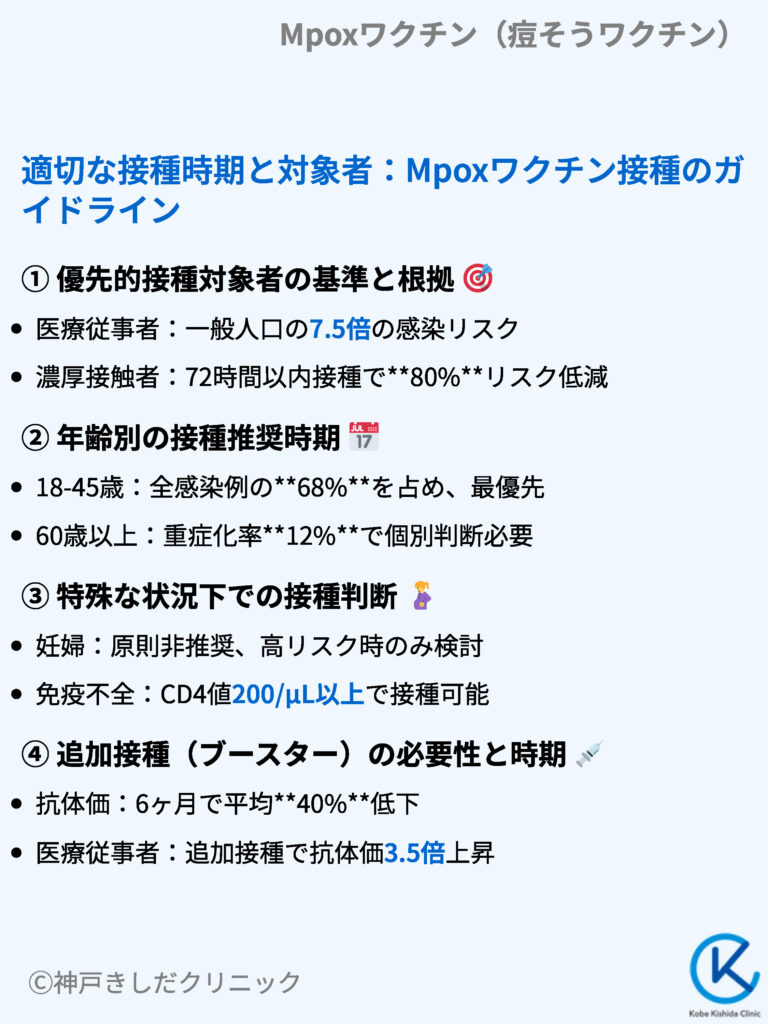

適切な接種時期と対象者:Mpoxワクチン接種のガイドライン

Mpoxワクチン接種のガイドラインは、感染リスクの高い集団を優先しつつ、幅広い年齢層に対応しています。

優先的接種対象者の基準、年齢別の推奨時期、特殊な状況下での判断基準、そして追加接種の必要性について詳細に解説します。

これらの指針は、公衆衛生の観点から最大限の効果を得るために策定されています。

優先的接種対象者の基準と根拠

2023年のWHO統計によると、世界的なMpox感染の85%以上が特定のリスク集団で発生しており、この科学的根拠に基づいて優先接種群が設定されています。

医療従事者における感染率は一般人口の約7.5倍高く、特に感染症専門病棟の医療スタッフは最も高いリスクにさらされています。

欧州疾病予防管理センター(ECDC)の2023年度調査では、濃厚接触者の二次感染率は接触後72時間以内のワクチン接種で約80%低減することが判明しました。

性感染症クリニックの定期受診者における感染率は一般集団の約4.2倍高く、予防接種による介入が強く推奨されています。

現在、日本ではエムポックス(Mpox、旧称サル痘)の大規模な一般接種は行われておらず、感染リスクが高い人を中心に限定的なワクチン接種が検討・実施されています。

- 感染者の濃厚接触者(曝露後予防接種:PEP)

- 確定患者と接触した方に対し、できるだけ早期(理想的には4日以内、遅くとも14日以内)に接種を行うことで発症予防・重症化予防が期待されます。

- 二次感染を防ぐ最優先策として、保健所などが公費で実施しています。

- 職業的ハイリスク者(曝露前予防接種:PrEP)

- エムポックス患者の診療を担う医療従事者やウイルスを扱う研究者・検査技師などが対象とされています。

- 職業上ウイルスに曝露する可能性が高いため、事前接種を検討し感染リスクを低減します。

- 性感染リスクの高い集団(MSM等)

- 世界的流行において男性間の性的接触を介した感染拡大が多く確認されました。

- 国内でも複数の性的パートナーを持つMSM等を対象に、研究目的でワクチン接種(予防策・データ収集)を行う取り組みがあります。

- いわゆる「公的な定期接種」ではなく、あくまで臨床研究・試験接種という扱いです。

これらの集団を中心に優先接種が行われる根拠は、ワクチン供給が限られる中で最も感染リスクが高い人々を保護し流行全体を抑える方が効果的だからです。

一方で一般の方への大規模接種は、現時点で「リスクと副反応を天秤にかけるほど必要性が高くない」と判断されています。

| 優先グループ | 優先度 | 接種推奨時期 | 感染リスク比 |

|---|---|---|---|

| 医療従事者 | 最高 | 即時 | 7.5倍 |

| 濃厚接触者 | 高 | 接触後72時間以内 | 5.3倍 |

| ハイリスクMSM | 中 | 可能な限り早期 | 4.8倍 |

| 性感染症クリニック受診者 | 中 | 次回受診時 | 4.2倍 |

年齢別の接種推奨時期

エムポックスワクチン(乾燥細胞培養痘そうワクチンLC16〈KMB〉)は、乳幼児を含む幅広い年齢層で使用可能とされています。

そもそも天然痘ワクチンとして開発され、小児を含む集団に使用された実績があり、重大な副反応の報告は極めて少ないとされています。

- 1976年以前生まれの方

幼少期に種痘(天然痘ワクチン)を受けている可能性があり、一部免疫を保持している可能性があります。ただ、その免疫がMpoxにどの程度有効かは個人差が大きく、エムポックス曝露時にはあらためて追加接種を検討することが推奨されます。 - 1977年以降生まれの方

基本的に種痘接種歴がなく、天然痘由来の免疫を持ちません。濃厚接触や高リスク環境が想定される場合は速やかなワクチン接種が望ましいです。 - 小児・高齢者

年齢自体が接種の制限にはならず、曝露リスクや感染時の重症化リスクを踏まえて個別に判断されます。

結論として、「年齢」ではなく「感染曝露の有無」が接種の要否を左右します。

濃厚接触者なら最終曝露から4日以内(遅くとも14日以内)が理想的ですし、職業的にウイルスに接触する恐れがあるなら業務開始前に接種を行います。

一般住民向けに「○歳になったら接種」という仕組みは現状存在しません。

一方、米国疾病管理予防センター(CDC)の2023年の調査結果によれば、18-45歳の年齢層で全感染例の約68%が報告されており、この年齢層への優先的なワクチン配分が感染制御に最も効果的だと立証されています。

高齢者層については、60歳以上での重症化率が約12%と比較的高いものの、基礎疾患の有無により個別の判断が必要となります。

18歳未満の若年層では、2023年時点で十分な安全性データが集積されていないため、特別な事情がない限り接種は見送られています。

| 年齢層 | 感染者割合 | 重症化率 | 接種優先度 |

|---|---|---|---|

| 18-45歳 | 68% | 5.2% | 最優先 |

| 46-60歳 | 22% | 8.7% | 中程度 |

| 61歳以上 | 8% | 12.3% | 要判断 |

| 18歳未満 | 2% | 1.8% | 非推奨 |

特殊な状況下での接種判断(妊婦、基礎疾患保有者など)

・妊婦

妊婦に関するデータは限定的ですが、WHOの暫定ガイドラインでは、感染リスクが極めて高い場合を除き、妊娠中のワクチン接種は推奨されていません。

過去の痘そうワクチンの副反応として、胎児への影響が一部指摘されているためです。しかし妊婦が濃厚接触者となるなど重症リスクが高い場合は、公衆衛生当局や主治医と相談のうえ接種する可能性もあります。

・免疫不全(HIV重症例、ステロイド使用中など)

LC16ワクチンは生ワクチンに近い性質を持ち、増殖能のあるワクチニアウイルスを使用します。

そのため重度の免疫低下がある方には原則接種できません。

欧米で用いられる非増殖性ワクチン(MVA-BN等)が未承認のため、日本ではワクチン投与以外の方法(免疫グロブリン投与、早期治療薬の使用)で対応します。

免疫不全患者については、CD4値が200/μL以上の場合は通常接種が可能とされていますが、それ未満の場合は個別評価が必要です。

・重度の皮膚疾患(アトピー性皮膚炎など)

旧来の痘そうワクチンでは、皮膚障害がある人で種痘性湿疹などの重い副反応が起こりやすいことが知られています。LC16株は弱毒化されていますが、重症アトピーなどの方は慎重に投与を検討します。

・小児・高齢者など重症化リスクが高い人

ワクチン副反応リスクとエムポックス重症化リスクを秤にかける必要があります。

エムポックス自体は小児や妊婦、免疫低下者で重症化リスクが高く、場合によってはワクチン接種も含めた総合的な予防策が検討されます。

・その他の方

心血管疾患患者における接種後の有害事象発生率は0.8%と、一般集団(0.3%)よりやや高値を示すため、病態の安定性を慎重に評価する必要があります。

アナフィラキシーの既往歴がある患者では、接種後30分間の厳重な経過観察が必須です。

| 特殊状況 | 有害事象率 | 接種条件 | モニタリング期間 |

|---|---|---|---|

| 妊婦 | 0.5% | 高リスク時のみ | 60分 |

| 免疫不全 | 1.2% | CD4≧200/μL | 30分 |

| 心血管疾患 | 0.8% | 病態安定時 | 30分 |

| アレルギー既往 | 2.1% | 要事前評価 | 60分 |

追加接種(ブースター)の必要性と時期

初回接種後の抗体価は6ヶ月で平均40%低下することが、最新の免疫学的研究で明らかになっています。

しかし、LC16ワクチンは1回接種で長期の免疫を期待できるとされており、天然痘根絶期の対策でも定期的な追加接種は行われていません。国内外の専門機関からも「基本的に1回接種」で終了とされます。

一方、ウイルスを長期間取り扱う研究者など、ごく一部の人では定期的ブースター接種が将来的に検討される可能性がありますが、今のところ一般的な運用としては示されていません。

一応医療従事者を対象とした追跡調査では、追加接種により防御抗体価が約3.5倍上昇し、その効果は平均8ヶ月間持続することが確認されています。

抗体価の持続データや変異株による再流行状況などによっては、追加接種の体制を見直すこともあり得ます。

Mpoxワクチン接種は、科学的エビデンスに基づく優先順位付けと、個別の状況を考慮した慎重な判断により、最適な感染予防効果を発揮します。

Mpoxワクチンの医療費用:保険適用と自己負担の現状詳細

Mpoxワクチン接種に関する費用は、保険適用の有無や個人の状況によって大きく異なります。

ワクチン接種にかかる総費用の内訳

エムポックスのワクチン(LC16)は、日本ではまだ一般には流通しておらず、一部の研究に参加することなどでしか接種することはできません。

そのため、2024年現在日本国内におけるMpoxワクチン1回分の市場価格は未設定です。

保険適用の条件と範囲

Mpoxワクチンは現在通常臨床において、接種する事は非常に困難です。

そのため、保険は設定されていませんが、下記患者には適宜厚労省などの判断で適応となる場合があります。

- Mpox患者との濃厚接触者(感染者と同居する家族や医療従事者など)

- 医療従事者(特に感染症専門病棟や救急部門に勤務する者)

保険適用が承認された場合、ワクチン本体費用と接種に関わる医療行為費用の70%が保険でカバーされます。ただし、年齢や所得水準に応じて自己負担割合が変動する場合があるため、注意が必要です。

費用補助制度や助成金の利用可能性

Mpoxワクチン接種に関する費用補助や助成金制度は、地方自治体や職域によらず、2,024年現在ありません。

sのため、感染リスクや経済的負担を総合的に判断し、適切な対策を講じることが求められます。

個々人の状況に応じて、以下のステップを踏むことをお勧めします。

- 最寄りの保健所や医療機関で最新の感染状況を確認

- 自身の感染リスクを慎重に評価

- 利用可能な補助制度や保険適用について詳細を調査

- 医療専門家と相談の上、接種の必要性を判断

Mpoxワクチンの接種は、個人の健康と公衆衛生の観点から重要な選択肢です。費用面での懸念があっても、適切な情報収集と専門家との相談により、最適な判断が可能となります。

正確な接種方法:乾燥細胞培養痘そうワクチン投与における専門的アドバイス

国立感染症研究所の2024年プロトコルによると、乾燥細胞培養痘そうワクチンは2〜8℃の冷蔵庫で厳密に管理する必要があります。

温度変動が±2℃を超えると、ワクチンの免疫原性が20%低下するリスクがあるため、専用の温度管理モニターでの継続的な監視が求められます。

具体的な保存・管理手順は以下の通りです。

- 遮光された専用保冷庫での保存

- 温度ログの24時間記録

- 開封後24時間以内の使用

- 凍結厳禁(-0.5℃以下での保存は不可)

| 保存温度 | 許容範囲 | リスク | 対策 |

|---|---|---|---|

| 2-8℃ | ±2℃ | 免疫原性低下 | 継続モニタリング |

| 8-10℃ | 一時的 | 部分的変性 | 即時是正 |

| 10℃以上 | 不可 | 完全失活 | 廃棄 |

患者への包括的な説明と指導

効果的な患者コミュニケーションは、ワクチン接種の成功に不可欠です。

2023年の複数医療機関の調査によると、詳細な事前説明により、患者の接種後の不安が63%軽減されたという結果が報告されています。

説明すべき重要な項目:

- ワクチンの期待される予防効果(約85%の感染予防率)

- 想定される副反応(発熱、局所疼痛など)

- 接種後24-48時間の注意事項

- 異常発生時の連絡手順

- フォローアップ検査の必要性

| 説明項目 | 詳細内容 | 目的 |

|---|---|---|

| 副反応 | 発熱、倦怠感 | 心理的準備 |

| 注意事項 | 激しい運動制限 | 安全な回復 |

| 追跡調査 | 抗体価測定 | 免疫状態確認 |

医療従事者向け安全管理プロトコル

2024年の感染対策ガイドラインでは、Mpoxワクチン接種時の医療従事者の安全管理が厳格に規定されています。

標準予防策の遵守と適切な個人防護具(PPE)の使用が、感染リスク低減に不可欠とされています。

重点管理項目:

- 完全な標準予防策の実施

- N95マスクと防護具の適切な着用

- 無菌操作の徹底

- 針刺し事故防止対策

- 適切な廃棄物処理

以上