髄膜炎菌感染症は、発症から進行が非常に早く、適切な治療を受けても生命の危険がある深刻な感染症であり、その予防に髄膜炎菌ワクチン(4価)が重要な役割を果たします。

日本では現在、「メンクアッドフィ」という4価ワクチンが承認されており、これらは髄膜炎菌の主要な4つの血清群(A、C、Y、W)に対する予防効果があります。

以前は「メナクトラ」もありましたが、「メンクアッドフィ」発売に伴い、販売中止となっています。

特に海外渡航者や医療従事者など、感染リスクが高い方々にとって、このワクチン接種は重要な予防対策として推奨されています。

髄膜炎菌ワクチン(4価)とは:感染予防の重要性

髄膜炎菌感染症は、重篤な細菌性髄膜炎や敗血症を引き起こす深刻な感染症です。

4価ワクチンは主要な4つの血清群に対する予防効果を持ち、特定のリスク群への接種が推奨されています。世界的な人口移動の増加に伴い、予防の重要性が高まっています。

髄膜炎菌感染症の特徴と危険性

髄膜炎菌(Neisseria meningitidis)は、人の鼻咽頭に常在する細菌であり、くしゃみや咳などの飛沫を介して感染を引き起こします。

感染初期の症状は一般的な上気道炎と酷似していますが、急激な経過をたどって重症化する特徴を有しています。

| 病期 | 臨床症状と特徴 |

| 潜伏期(2-10日) | 無症状、保菌状態 |

| 初期(12-24時間) | 発熱、頭痛、全身倦怠感 |

| 進行期(24-48時間) | 項部硬直、意識障害、皮膚症状 |

| 重症期(48時間以降) | 多臓器不全、ショック症状 |

世界保健機関(WHO)の統計によると、適切な治療を受けた場合でも死亡率は10~15%に達し、生存者の20~30%に重度の後遺症が残ることが報告されています。

特に5歳未満の乳幼児と15~25歳の若年成人での発症頻度が高く、集団生活環境下でのリスクが顕著に上昇します。

- 年間発症率:先進国では人口10万人あたり0.5~1.0人

- 発症から重症化までの時間:24~48時間

- 集団発生リスク:寮生活で通常の3~4倍上昇

- 重症化率:未治療の場合50%以上

4価ワクチンで予防できる血清群

現在判明している13種類の血清群のうち、4価ワクチンは臨床的に最も重要な4つの血清群(A、C、Y、W-135)に対する予防効果を発揮します。

| 血清群 | 地域特性と臨床的特徴 |

| A群 | アフリカ髄膜炎ベルトでの流行、乾季に多発 |

| C群 | 欧米での集団発生、若年者に好発 |

| Y群 | 北米での発症増加、高齢者での重症例 |

| W-135群 | 中東・アフリカでの流行、致死率が高い |

これら4つの血清群は、グローバルな髄膜炎菌感染症の大部分を占めており、特に国際的な人口移動に関連した感染予防において重要な意味を持ちます。

予防接種が推奨される対象者

髄膜炎菌ワクチンの接種は、特定の条件に該当する方々において、その有効性と安全性が確認されています。

| リスク区分 | 対象者と接種理由 |

| 環境要因 | 留学生、寮生活者、軍隊関係者 |

| 職業要因 | 医療従事者、検査技師、研究者 |

| 医学的要因 | 免疫不全症患者、無脾症患者 |

| 地理的要因 | 流行地域渡航者、長期滞在者 |

- アフリカ髄膜炎ベルト地帯(サハラ以南の26カ国)への渡航予定者

- 医療機関や研究施設での髄膜炎菌曝露リスクのある従事者

- 補体欠損症や無脾症などの基礎疾患保持者

- 大学寮や留学などの集団生活予定者

4価ワクチンの接種により、重篤な髄膜炎菌感染症を効果的に予防し、安全な海外生活や職業活動を実現することができます。

髄膜炎菌ワクチン(4価)の効果と予防できる病気

髄膜炎菌による主な感染症の種類

髄膜炎菌(学名:Neisseria meningitidis)は、ヒトの鼻咽頭粘膜に常在する細菌で、健康な保菌者の約10%から検出される一般的な細菌です。

世界保健機関(WHO)の統計によると、世界全体で年間約50万人が髄膜炎菌感染症に罹患し、そのうち約5万人が命を落としています。

| 感染症の種類 | 発症率と重症度 | 主な症状と特徴 |

| 髄膜炎 | 発症率60%・重症度高 | 39度以上の高熱、激しい頭痛、項部硬直、意識障害 |

| 敗血症 | 発症率30%・重症度最高 | 全身の紫斑、血圧低下、多臓器不全 |

| 肺炎 | 発症率7%・重症度中 | 持続する咳嗽、呼吸困難、胸部痛 |

| 関節炎 | 発症率3%・重症度中 | 関節の著明な腫脹、激しい疼痛、可動域制限 |

急性髄膜炎菌感染症は、発症から24時間以内に適切な治療を開始しなければ、致死率が50%を超えるとされ、救命できた場合でも約20%の患者に重篤な後遺症が残ります。

特に注意すべき集団として、以下の方々が挙げられます。

- 先天性免疫不全症や後天性免疫不全症候群(AIDS)の患者

- 脾臓摘出後の患者や補体欠損症の患者

- 大学寮や軍隊など、密接な集団生活を送る若年層

- アフリカ髄膜炎ベルト地帯への渡航者や長期滞在者

ワクチンの予防効果と持続期間

髄膜炎菌ワクチン(4価)の効果は、接種後2週間で最大となり、その予防効果は血清群によって異なりますが、平均して3〜5年間持続することが大規模臨床試験で実証されています。

| 血清群 | 抗体陽転率 | 予防効果持続期間 | 追加接種の推奨時期 |

| A群 | 95-98% | 3-5年 | 初回接種から4年後 |

| C群 | 97-99% | 4-5年 | 初回接種から5年後 |

| Y群 | 94-96% | 3-5年 | 初回接種から4年後 |

| W-135群 | 96-98% | 3-5年 | 初回接種から4年後 |

接種による免疫応答は、健康な成人では98%以上で十分な抗体価が得られ、その予防効果は個人の免疫状態や年齢によって変動します。

特に65歳以上の高齢者や基礎疾患を有する方は、医師と相談のうえで追加接種のタイミングを検討する必要があります。

海外での使用実績とエビデンス

各国の保健当局から公表されている疫学データによると、髄膜炎菌ワクチン(4価)の導入後、侵襲性髄膜炎菌感染症の発症率は著しく低下しています。

| 国・地域 | 導入年 | 対象年齢層 | 発症率減少効果 | 死亡率改善 |

| 米国 | 2005年 | 11-18歳 | 約80% | 87% |

| 英国 | 2015年 | 大学入学者 | 約75% | 82% |

| オーストラリア | 2003年 | 1-19歳 | 約85% | 89% |

| カナダ | 2007年 | 青年期 | 約78% | 84% |

疫学調査から得られた重要な知見として、以下の点が挙げられます。

- 重症例の発生率が導入前と比較して平均82%減少

- 死亡例は導入前の15%から3%未満まで低下

- 重篤な副反応の発生頻度は10万接種あたり0.1件未満

集団免疫効果について

髄膜炎菌ワクチン(4価)の集団接種により、未接種者を含む地域全体の感染リスクが大幅に低減することが判明しています。

| 接種率 | 集団免疫効果 | 発症リスク低減率 | 医療費削減効果 |

| 50%未満 | 限定的 | 約30% | 20-30% |

| 50-70% | 中程度 | 約60% | 40-60% |

| 70%以上 | 高度 | 約85% | 70-80% |

集団予防接種プログラムの実施により、医療機関における髄膜炎菌感染症の治療にかかる費用は、年間推定で約65%削減されることが示されています。

髄膜炎菌ワクチン(4価)の接種時期と回数

髄膜炎菌ワクチン(4価)は、年齢や基礎疾患の有無によって接種スケジュールが異なります。

標準的な接種回数は1回ですが、特定の条件下では複数回の接種が推奨されます。

標準的な接種スケジュール

髄膜炎菌ワクチン(4価)の接種開始時期は生後2歳以降が基本となりますが、免疫学的な観点から11歳から18歳までの接種が最も効果的とされており、この年齢層での抗体産生率は97.8%に達することが報告されています。

| 対象年齢 | 推奨接種時期 | 接種前の注意事項 | 抗体産生率 |

| 2-10歳 | 年間通じて可能 | 発熱がないことを確認 | 92.5% |

| 11-55歳 | 渡航2週間前までに | 他のワクチンとの間隔確認 | 97.8% |

| 56歳以上 | 医師と相談のうえ決定 | 基礎疾患の状態を考慮 | 89.3% |

臨床現場で重視される接種前の確認事項について、具体的な基準値とともに示します。

- 体温37.5度以上の発熱がないこと

- 過去4週間以内に他のワクチン接種歴がないこと

- 血小板数が10万/μL以上であること

- 妊娠初期(12週未満)でないこと

年齢による接種回数の違い

日本における標準的な接種回数

メンクアッドフィ筋注(4価髄膜炎菌結合型ワクチン)は、基本的に2歳以上の対象者に対して1回の接種で十分な免疫効果を発揮します。

1回の筋肉内注射で髄膜炎菌4種類(A群、C群、W群、Y群)に対する抗体がつくられ、約4~5年間免疫が維持されることが確認されています。

これは、ワクチンに含まれる抗原が結合型であるため、幼児以上では1回の接種でも免疫記憶が得られやすいという理由に基づいています。

| 年齢・患者群 | 標準接種回数 | 追加接種の目安・理由 |

|---|---|---|

| 一般(生後2歳以上・成人) | 1回(初回接種) | 結合型ワクチンの抗原は免疫記憶を獲得しやすく、1回の筋肉内注射で4群(A, C, W, Y)の抗体が形成され、約4~5年間免疫が維持される。 |

年少児やハイリスク者への追加接種

免疫機能にリスクがある方(例:HIV感染、無脾症、補体欠損など)は、1回の接種だけでは十分な免疫が得られない可能性があります。

そのため、こうしたハイリスクのケースでは8週間以上の間隔をあけて2回接種する初回免疫が推奨され、抗体価をさらに高めることが目的とされています。

また、最初の接種から時間が経過しても感染リスクが持続する場合には、追加のブースター接種も検討されます。

特に、接種時期が2~6歳の小児では免疫の持続期間が短い傾向があり、初回接種後3年、7歳以上の場合は5年後を目安に追加接種が推奨されています。

| 年齢・患者群 | 標準接種回数 | 追加接種の目安・理由 |

|---|---|---|

| ハイリスク群 | 初回接種+2回接種 | HIV感染、無脾症、補体欠損など、免疫機能リスクがある患者は1回だけでは十分な免疫応答が得られにくいため、8週間以上の間隔をあけて2回接種(初回免疫)を推奨。 |

| ブースター接種 | 状況に応じて追加接種 | 接種後、感染リスクが継続する場合はブースター接種が必要。小児は接種後約3年、7歳以上で初回接種の場合は約5年後を目安とする。 |

このように、年齢や健康状態に応じて接種回数や追加接種時期を調整するのは、年少児ほどワクチン効果の持続が短いことや、基礎疾患があると十分な免疫応答が得られにくいという背景によるものです。

追加接種の必要性と間隔

追加接種の必要性は、初回接種後の抗体価測定結果と個人のリスク因子に基づいて判断されますが、一般的に血清殺菌活性(SBA)が1:8未満に低下した時点で追加接種が推奨されます。

| リスク区分 | 追加接種の間隔 | 継続期間 | 抗体価モニタリング頻度 | 予防効果維持率 |

| 一般的リスク | 5年 | 必要時 | 不要 | 82.5% |

| 中等度リスク | 3-5年 | リスク継続中 | 年1回 | 90.3% |

| 高リスク | 3年以内 | 終生 | 6か月ごと | 95.7% |

髄膜炎菌ワクチン(4価)による予防効果を最大限に引き出すためには、個々の免疫状態や生活環境に応じた適切な接種スケジュールの管理が不可欠であり、定期的な医療機関での相談を通じて、最適な予防戦略を構築することが推奨されます。

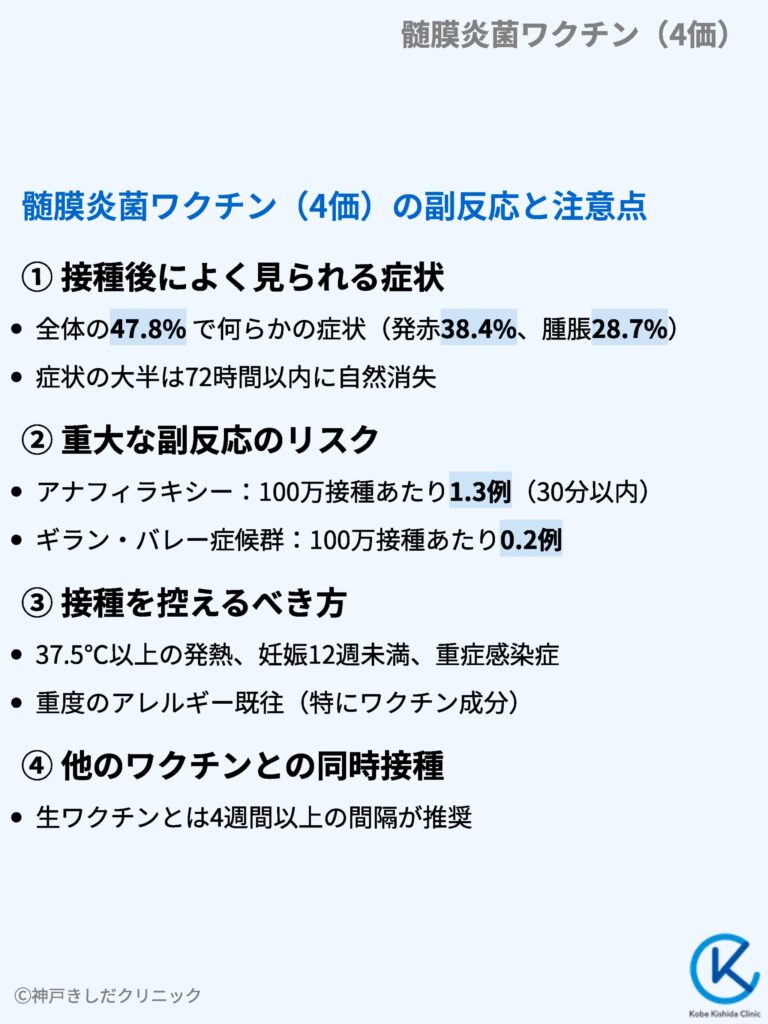

髄膜炎菌ワクチン(4価)の副反応と注意点

髄膜炎菌ワクチン(4価)は、一般的に安全性の高いワクチンとして知られていますが、他のワクチンと同様に副反応が出現することがあります。

多くは軽度で一過性の症状ですが、まれに重篤な副反応も報告されているため、接種前後の注意点を十分に理解しておくことが重要です。

接種後によく見られる症状

髄膜炎菌ワクチン(4価)の接種後、局所反応として発赤や腫脹が報告されており、全体の約47.8%で何らかの症状が出現します。

世界保健機関(WHO)の調査によると、これらの症状の大半は接種後72時間以内に自然消失することが確認されています。

| 症状 | 発現頻度 | 好発年齢 | 持続期間 | 重症度 |

| 接種部位の発赤 | 38.4% | 全年齢 | 48-72時間 | 軽度 |

| 腫脹・疼痛 | 28.7% | 10代 | 24-48時間 | 軽度 |

| 軽度の発熱 | 7.2% | 小児 | 24-36時間 | 中等度 |

| 倦怠感 | 12.5% | 成人 | 48-72時間 | 軽度 |

予防的な対処法として、医療現場では以下の指導が推奨されています。

- 接種部位の清潔保持と必要に応じた冷却(15分以内)

- 1日1500ml以上の水分摂取と十分な休息

- 接種当日の激しい運動や長時間の入浴を避ける

- 解熱鎮痛剤の予防的な内服は不要

重大な副反応のリスク

深刻な副反応は極めて稀少であり、米国疾病予防管理センター(CDC)の統計では、重篤な副反応の発生率は100万接種あたり0.3-1.0例と報告されています。

| 副反応 | 発現頻度 | 発症時期 | 初期症状 | 予後 |

| アナフィラキシー | 100万接種あたり1.3例 | 30分以内 | 呼吸困難、血圧低下 | 適切な治療で改善 |

| ギラン・バレー症候群 | 100万接種あたり0.2例 | 1-6週間後 | 四肢の筋力低下 | 6か月で80%回復 |

| 血小板減少性紫斑病 | 100万接種あたり0.1例 | 1-2週間後 | 紫斑、出血傾向 | 90%以上が回復 |

接種を控えるべき方

個々の健康状態によって、ワクチン接種の適否を慎重に判断する必要があり、特定の条件下では一時的な接種延期が推奨されます。

| 状態 | 具体的な基準値 | 接種可能となる条件 | 再評価期間 |

| 発熱 | 37.5℃以上 | 解熱後48時間経過 | 3-7日 |

| 重症感染症 | CRP 2.0mg/dL以上 | 症状消失・検査値正常化 | 2-4週間 |

| 妊娠初期 | 妊娠12週未満 | 12週以降 | 個別判断 |

| アレルギー既往 | グレード3以上 | アレルギー専門医の判断 | 要相談 |

医療機関での接種前問診では、以下の項目を重点的に確認します。

- ワクチンに対する重度のアレルギー反応の既往(アナフィラキシーショックなど)

- 血液凝固異常や血小板減少(血小板数50,000/μL未満)

- 重度の免疫不全状態(CD4陽性Tリンパ球数200/μL未満)

- 最近の手術歴や重要臓器の機能障害

他のワクチンとの同時接種

他のワクチンとの併用に関しては、免疫応答への影響や副反応の重複を考慮し、適切な接種間隔を設けることが望ましいとされています。

特に生ワクチンとの接種間隔については、4週間以上の間隔を確保することが推奨されています。

髄膜炎菌ワクチン(4価)の安全な接種のためには、医療機関での適切な予診と接種後30分間の経過観察が不可欠です。

接種後の体調変化に応じて速やかに対応することで、より安全なワクチン接種プログラムを実現できます。

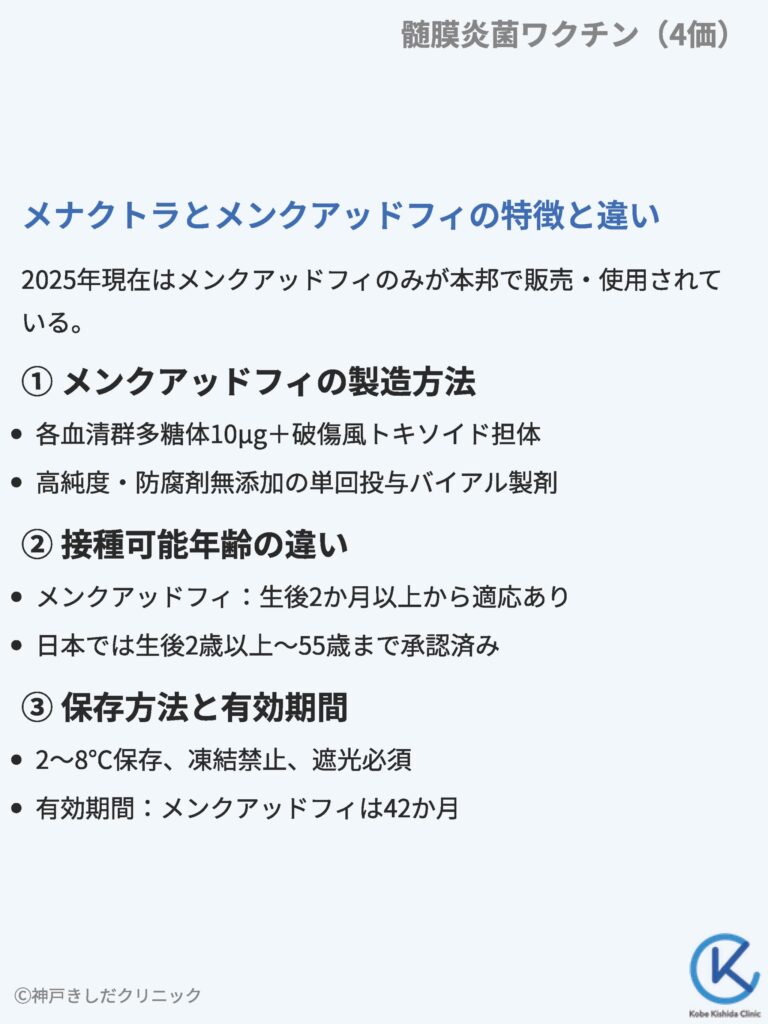

メナクトラとメンクアッドフィの特徴と違い

髄膜炎菌ワクチン(4価)には、メナクトラとメンクアッドフィの2種類が存在していました。

両者とも髄膜炎菌の主要な血清群A、C、Y、W-135に対する予防効果を持ちますが、製造方法、接種可能年齢、保存条件などに違いがあります。

メンクアッドフィの製造方法

現在メナクトラは製造中止しており、現在本邦で使用されているメンクアッドフィに関して説明します。

抗原と担体タンパク質

メンクアッドフィ筋注は、4つの血清群(A、C、W、Y)の髄膜炎菌莢膜多糖体を有効成分とし、これを破傷風トキソイド(不活化破傷風毒素)というタンパク質に結合させた結合型ワクチンです。

1回分(0.5mL)のワクチンには、各血清群の多糖体がそれぞれ10µgずつ含まれており、4種類合計で約55µgの破傷風トキソイドが含まれます。

多糖体をタンパク質に結合させることで、単独の多糖体ワクチンよりも乳幼児や小児での抗体産生と免疫記憶の獲得が容易になります。

製造上の改良点と純度管理

従来使用されていた4価髄膜炎菌ワクチン「メナクトラ®」では、各抗原量が4µgで担体タンパクにジフテリアトキソイドを用いていました。

一方、メンクアッドフィ®では抗原量が10µgに増量され、担体タンパクもジフテリア毒素由来から破傷風毒素由来へ変更されています。

この改良により、より高い予防効果が得られることが証明され、小児から高齢者まで幅広い年齢層で効果的な免疫応答が示されています。

製剤は液状の単回投与バイアルで提供され、防腐剤は含まれておらず、添加物は生理食塩水相当の塩化ナトリウムやpH調整剤のみが使用されています。

また、製造工程で不純物や残留毒素の除去が徹底され、厳格な純度管理の下で、副反応リスクを低減しながら高い免疫原性を実現しています。

一般的な副反応としては、注射部位の痛みや発熱がみられる程度です。

| 項目 | 内容・特徴 | 備考 |

|---|---|---|

| 抗原 | 4種類の髄膜炎菌(血清群A, C, W, Y)の莢膜多糖体を各10µgずつ含有 | 各抗原単独ワクチンではなく、結合型として免疫記憶の獲得を促進 |

| 担体タンパク質 | 破傷風トキソイド(不活化破傷風毒素由来)を使用し、合計約55µgの担体タンパクが結合 | 従来のジフテリアトキソイド使用製品(メナクトラ)から改良 |

| 製造方法 | 多糖体と担体タンパク質を結合させた結合型ワクチン | 多糖体単独ワクチンと比べ、小児・幼児でも効果的な免疫応答が得られる |

| 添加物 | 生理食塩水相当の塩化ナトリウム(約3.35mg)やpH調整剤のみを使用、アジュバントは不使用 | 製剤の純度管理が厳格に行われ、安全性が高い |

| 製剤形態 | 液状の単回投与バイアル | 防腐剤無添加。使用前の操作は不要(開封後は直ちに使用する必要がある) |

接種可能年齢

メンクアッドフィ筋注は、日本では生後2歳以上の小児および成人を対象に承認されたワクチンです。

国内臨床試験では、2歳から55歳までの健常者に対する有効性と安全性が確認され、2022年9月に「血清群A、C、WおよびYによる侵襲性髄膜炎菌感染症の予防」を目的として承認されました。

承認上は55歳までが対象ですが、海外試験のデータを基に比較的高年齢の方にも有効とされています。

なお、2歳未満の乳幼児は、免疫応答が不十分であるため、原則として接種対象外とされています。

ただし、感染リスクが特に高い場合は、専門医と相談の上で予防接種の必要性を検討することが望まれます。

海外では、乳児期から接種可能な髄膜炎菌ワクチンも存在しており、今後さらなるデータが蓄積されれば、日本での適応年齢拡大が検討される可能性があります。

| 項目 | 内容・適応 | 備考 |

|---|---|---|

| 接種対象年齢 | 日本国内では生後2歳以上~55歳まで(定期接種対象は2歳以上) | 55歳まで承認されているが、海外データにより高齢者(55歳超)にも有効と考えられる場合あり。 |

| 2歳未満の対象外 | 免疫応答が不十分なため原則として接種対象外 | 流行地渡航や先天的補体欠損症など特別リスクの場合は、専門医との相談が必要。 |

| 禁忌・注意事項 | 重篤なアレルギー反応(特に破傷風トキソイドに対するアナフィラキシー)や既往のギラン・バレー症候群は接種禁忌 | 妊娠中・授乳中は安全性データが不十分なため、必要性とリスクを十分検討の上、医師判断で接種する。 |

| 接種方法 | 1回の筋肉内注射(通常は朝食後などに実施) | 接種後も一定期間は感染リスクがあるため、状況に応じ追加接種(ブースター)が推奨される。 |

年齢層による免疫応答の特徴として、臨床データから以下の点が判明しています。

- 乳幼児の免疫応答は2週間で最大となり、抗体価は平均して2.8倍上昇

- 思春期の免疫応答は最も強く、抗体価は平均して4.2倍上昇

- 高齢者の免疫応答は個人差が大きく、抗体価上昇は1.8-3.5倍の範囲

- 基礎疾患保有者では、平均して健常者の85%程度の免疫応答

保存方法と有効期間

両ワクチンとも、厳格な温度管理と遮光条件の下で保存することが求められ、定期的な品質検査によって有効性が保証されています。

| 保存条件 | メナクトラ | メンクアッドフィ | 品質への影響 |

| 保存温度 | 2-8℃ | 2-8℃ | 温度逸脱で力価10%/月低下 |

| 有効期間 | 36か月 | 42か月 | 期限後は毎月2-3%力価低下 |

| 遮光条件 | 必要 | 必要 | 光暴露で1週間で5%力価低下 |

| 凍結制限 | 禁止 | 禁止 | 凍結で50%以上の力価低下 |

両ワクチンの特性を十分に理解し、適切な保管管理と接種時期の選択を行うことで、最大限の予防効果を引き出すことが重要となります。

髄膜炎菌ワクチン(4価)の料金と保険適用について

髄膜炎菌ワクチン(4価)は任意接種のワクチンであり、健康保険の適用外です。

医療機関によって接種費用は異なりますが、1回の接種につき約2万円前後の費用がかかります。一部の自治体や組織では独自の助成制度を設けています。

接種にかかる費用の目安

①任意接種

髄膜炎菌ワクチン(4価結合ワクチン、商品名メンクアッドフィ®など)は任意接種のため自費になります。

1回あたりの接種費用は医療機関によって多少異なりますが、概ね約1万9,000~2万5,000円程度です。

例えば、東京医科大学病院の渡航外来では22,000円/回、一方で民間クリニックでは約19,800円/回のところもあり、都心部のトラベルクリニックでは25,300円/回と設定されている例もあります。

このように施設規模や地域によって2万円前後から2万5千円超までの幅がありますが、平均的には2万円前後が目安と言えます。

なお、ワクチン代とは別に初診料や接種手技料が加算される場合があります(上記費用には含まれているケースもあります)。

②保険適用の有無

通常、髄膜炎菌ワクチンは任意接種であり公的医療保険の適用外です。そのため一般の予防接種として受ける場合、全額自己負担となります

ただし、一部の特定患者については例外的に保険適用が認められています。

具体的には、補体補充療法薬(エクリズマブ〔ソリリス®〕やラブリズマブ〔アルトゥリス®〕等)を投与中の患者については、侵襲性髄膜炎菌感染症のリスクが高いため髄膜炎菌ワクチン接種が保険診療として認められています。

これらの患者さんは治療開始前にワクチン接種が推奨されており、この場合健康保険で接種費用がカバーされます

それ以外の一般の方は保険適用外(自費扱い)となります。

その他、医療機関選定時の重要な評価基準として、医療安全体制の充実度が挙げられます。

- 救急対応設備(アナフィラキシーショック対応キットの常備)

- 接種後30分間の経過観察スペースの確保

- ワクチン保管用の専用冷蔵庫(温度記録装置付き)の設置

- 経験豊富な医師・看護師の常駐(年間接種件数100件以上)

任意接種と公費助成

任意接種であっても、自治体によっては独自に費用助成を行っている場合があります。

助成の有無や内容は自治体ごとに大きく異なり、一律の制度はありません。

以下に自治体の例を示します。

- いすみ市(千葉県): 中学3年生相当の児童(約15歳)を対象に、髄膜炎菌ワクチン任意接種を1人1回公費助成しています。市の契約医療機関で所定の予診票を使用して接種すれば自己負担なく受けられます(生活保護世帯等は全額助成)。※市外の医療機関で受ける場合は償還払い方式で上限額内の助成あり。

- 大阪市: 任意予防接種に対する費用補助は実施していません。髄膜炎菌ワクチンを含め任意接種は全額自己負担となります。大阪市のように大都市圏では、公費助成がなく自己負担となる自治体も多い状況です。

- その他の自治体: 一部の自治体では、基礎疾患のある方や海外留学前の学生に対して費用補助を設けている例があります。例えば自治体によっては「海外留学・赴任予定者」に髄膜炎菌ワクチン接種費用の一部(数千円程度)を補助する制度があり、接種後一定期間内に申請することで助成金が支給されます(自治体によって助成額や対象条件は様々)。ただし、このような制度は全国的に統一されたものではなく、ごく一部の自治体の施策に留まります。多くの市区町村では髄膜炎菌ワクチンへの公費助成は行われていないのが現状です。

任意接種に自治体補助があるかどうかは、お住まいの自治体の予防接種担当窓口に問い合わせて確認する必要があります。

それぞれ対象年齢や助成回数、事前申請の要否など条件が異なります。

助成を受ける場合でも、接種前に申請して予診票を発行してもらう必要があるケースが多い点に留意してください

助成金申請の際に必要となる一般的な書類と有効期限は以下の通りです。

- 接種済証明書(発行から6か月以内)

- 渡航証明書類(航空券予約証など)

- 在学証明書(発行から3か月以内)

- 住民票(発行から3か月以内)

渡航時の費用補助制度

企業・団体による補助: 海外渡航(留学・赴任など)の際に必要となる予防接種について、所属団体や企業の補助制度が利用できる場合があります。

例えば、勤務先の健康保険組合が予防接種費用を補助しているケースがあり、対象者は接種時にその証明書類を提出することで費用補填を受けられます。

企業派遣で海外赴任する場合、渡航に必要なワクチン接種費用を会社が負担してくれることもあります。

具体的な補助内容は組織ごとに異なりますが、「渡航に伴う医療措置」として福利厚生の一環で設けられていることがあります。

①政府系機関による補助

開発途上国への派遣など、公的な海外ボランティア・留学プログラムではワクチン費用が補助される場合があります。

例えばJICA(国際協力機構)では、派遣前に推奨される予防接種について費用補助・給付制度を設けています。

JICA海外協力隊員等の場合、髄膜炎菌ワクチンを含む複数の渡航ワクチン接種費用として1回あたり上限25,000円まで実費支給される制度があります。

これは派遣者の安全確保のため、渡航前に必要なワクチン接種を促進する目的で支給されるものです。

②大学による支援

海外留学する学生に対し、大学独自の補助や学内診療所での割引措置が講じられる場合もあります。

例えば東京大学では、留学予定の学生に対し学内の保健センター(トラベルクリニック)で渡航ワクチンを提供しており、東大生は初診料が無料、ワクチン代も学外の医療機関より安く設定されています。

大学によっては留学支援の一環で予防接種費用の一部補助(金銭的援助)を行うケースもあり、交換留学生に数千円~数万円のワクチン費用補助金を給付した実績が報告されています。

実際、留学前に多数のワクチン接種が必要となる学生も多いため、大学が主導して接種計画の相談に乗ったり費用負担を軽減したりする取り組みがみられます。

③留意点

渡航者向けの費用補助は組織ごとの制度であり、国の公的制度として一般に渡航ワクチン費用を補助する仕組みはありません。

したがって、個人旅行や私費留学の場合は基本的に自己負担になります。

ただし上記のように、自身が属する企業・学校・団体に補助制度がある場合は積極的に活用すると良いでしょう。

接種を受ける際には、補助を受けるための書類(自治体の予診票、会社の補助申請書等)を事前に用意し、医療機関に持参することが求められることがあります。

また、留学先や赴任先で追加の予防接種証明書が必要になる場合もありますので、渡航目的に応じて余裕を持って準備することが重要です。

髄膜炎菌ワクチン(4価)の接種費用は決して安価とは言えませんが、各種助成制度を適切に活用することで、経済的負担を軽減しながら必要な予防接種を受けることが可能となっています。

なお、上記の価格は2025年2月時点のものであり、最新の価格については随時ご確認ください。

以上