キャップバックス®(一般名:21価肺炎球菌結合型ワクチン)は、成人の肺炎球菌感染症を予防するための新しいワクチンです。

肺炎球菌は、肺炎だけでなく、髄膜炎や菌血症といった重篤な「侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)」を引き起こす主要な原因菌の一つです。

特に高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、これらの感染症にかかりやすく、重症化する危険性も高まります。

この記事では、呼吸器内科の視点から、キャップバックス®の効果、副反応、接種時期、費用などについて、詳しく解説していきます。

ご自身の健康を守るための一つの選択肢として、成人用肺炎球菌ワクチンについて理解を深めていただければ幸いです。

キャップバックス®の効果について

キャップバックス®は、肺炎球菌によって引き起こされる様々な感染症、特に重篤化しやすい侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)の予防を目的としています。

このワクチンは、肺炎球菌の中でも特に病原性が高いとされる21種類の「血清型」に対応する成分を含んでいます。

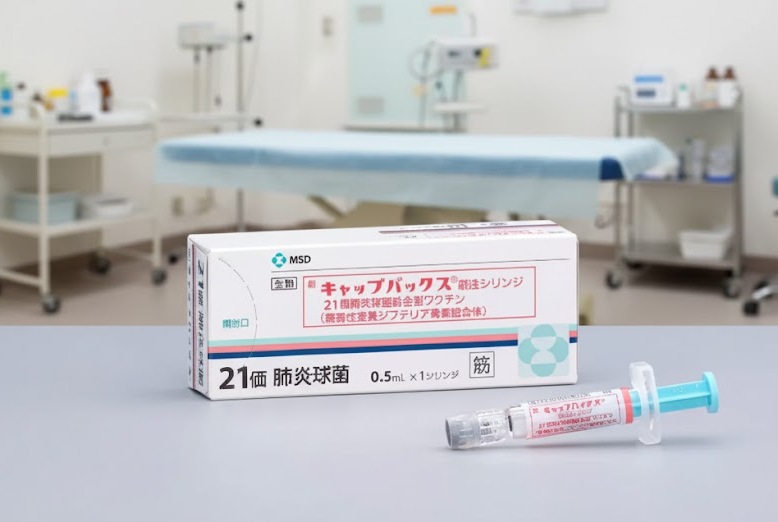

キャップバックス®とは(CAPVAXIVE®、PCV21)

キャップバックス®は、2025年に日本で製造販売が承認された、新しいタイプの肺炎球菌ワクチンです。正式には「21価肺炎球菌結合型ワクチン」と呼ばれ、PCV21と略されることもあります。

「結合型(コンジュゲート)ワクチン」という種類に分類され、これは従来のワクチン(23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン、PPSV23、商品名:ニューモバックス®NP)とは異なる特徴を持っています。

結合型ワクチンは、肺炎球菌の表面にある「莢膜(きょうまく)ポリサッカライド」という成分を、タンパク質に結合させています。

この仕組みによって、乳幼児だけでなく成人においても、より強力で持続的な免疫(抗体産生)を誘導し、さらに免疫記憶を確立することが期待されます。

キャップバックス®(PCV21)は、PCV13に含まれるいくつかの血清型(例:4など)を除く代わりに、22F・33Fを含む成人で問題となる8種類以上の血清型を新たに加え、合計21種類の血清型に対応しています。

これらの血清型は、近年成人における侵襲性肺炎球菌感染症の原因として問題となっているため、カバー範囲が広がったことは大きな進歩と言えます。

侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)への予防効果

侵襲性肺炎球菌感染症(InvasivePneumococcalDisease、IPD)とは、本来は菌が存在しないはずの血液や髄液(脳や脊髄の周りにある液体)などから肺炎球菌が検出される、重篤な感染症の総称です。

具体的には、菌血症(血液中に菌が入る)、敗血症(菌血症が重症化した状態)、髄膜炎(脳や脊髄を包む膜の炎症)などが含まれます。

IPDは、特に高齢者や免疫機能が低下している方(例えば、糖尿病、慢性呼吸器疾患、心疾患、腎疾患、肝疾患をお持ちの方、あるいは免疫抑制剤を使用中の方など)にとって、命に関わる危険な状態を引き起こす可能性があります。

キャップバックス®のような肺炎球菌結合型ワクチンは、これらの重篤なIPDを予防する上で高い効果が示されています。

ワクチンに含まれる21種類の血清型が原因となるIPDに対して、強い予防効果を発揮します。体内に抗体を作ることで、菌が血液や髄液に侵入するのを防ぎます。

成人の肺炎球菌感染症予防において、IPDのリスクを減らすことは極めて重要です。

肺炎に対する予防効果

キャップバックス®は、IPDだけでなく、肺炎球菌による肺炎そのものを予防する効果も期待されます。ただし、一般的に「肺炎」といっても、その原因は肺炎球菌だけではありません。

他の細菌やウイルス(インフルエンザウイルス、RSウイルス、新型コロナウイルスなど)によっても引き起こされます。

したがって、キャップバックス®を接種しても、すべての肺炎を予防できるわけではない点には注意が必要です。

このワクチンは、あくまでワクチンに含まれる21種類の血清型の肺炎球菌が原因となる肺炎に対して、発症予防や重症化予防の効果を発揮します。

臨床試験データに基づくと、キャップバックス®は、ワクチンに含まれる血清型による肺炎球菌性肺炎に対して、有効な予防手段となります。

特に、成人用肺炎球菌ワクチンとしての役割は、重症化しやすい高齢者や基礎疾患を持つ方々を、肺炎球菌による肺炎のリスクから守ることにあります。

従来のワクチンとの比較(PCV13、PPSV23)

成人向けに使用されてきた肺炎球菌ワクチンには、主に「プレベナー13®(PCV13:13価肺炎球菌結合型ワクチン)」と「ニューモバックス®NP(PPSV23:23価肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチン)」があります。

キャップバックス®は、これらと比較して新しい選択肢となります。

主な成人用肺炎球菌ワクチンの特徴

| ワクチンの種類 | 商品名(例) | 特徴 |

|---|---|---|

| 21価結合型 (PCV21) | キャップバックス® | 21種類の血清型に対応。免疫記憶が期待できる結合型。PCV13のカバー範囲に加え、22F・33Fを含む。 |

| 13価結合型 (PCV13) | プレベナー13® | 13種類の血清型に対応。免疫記憶が期待できる結合型。 |

| 23価多糖体 (PPSV23) | ニューモバックス®NP | 23種類の血清型に対応。カバー範囲は最も広いが、免疫記憶の誘導は弱いとされる。 |

PCV13(プレベナー13®)もキャップバックス®と同じ結合型ワクチンですが、カバーする血清型が13種類です。キャップバックス®は、21種類をカバーします。

一方、PPSV23(ニューモバックス®NP)は、23種類という非常に多くの血清型をカバーしますが、「ポリサッカライドワクチン」という種類であり、結合型ワクチンとは免疫の誘導の仕方が異なります。

一般的に、結合型ワクチン(PCV21やPCV13)の方が、より質の高い、持続的な免疫応答を引き起こし、免疫記憶を確立させると考えられています。

どのワクチンを選択するか、あるいは組み合わせて接種するか(例えば、キャップバックス®を接種した後にPPSV23を接種するなど)については、個人の年齢、健康状態、過去の接種歴などを考慮して、医師と相談して決めることが重要です。

キャップバックス®の副反応(副作用)について

キャップバックス®を接種した後、体内で免疫が作られる過程で、一時的に様々な反応(副反応)が現れることがあります。

多くの場合は軽度であり、数日以内に自然に回復しますが、どのような反応が起こりうるかを知っておくことは大切です。

接種部位の反応(局所反応)

ワクチンを接種した場所(通常は上腕の筋肉)に、以下のような局所的な反応が最も多く見られます。

- 疼痛(痛み)

- 腫脹(はれ)

- 紅斑(赤み)

- 硬結(しこり)

これらは、接種を受けた方の多くが経験する可能性のある反応です。

国内臨床試験では、接種部位の痛みは約33%の接種者にみられましたが、そのほとんどは軽度〜中等度で数日以内に自然軽快しています。

腫れや赤みも同様に一時的なものです。まれに、接種部位が広範囲にわたって腫れたり、強い痛みが続いたりすることがありますが、頻度は高くありません。

これらの反応は、ワクチン成分に対する局所的な炎症反応であり、免疫が働いている証拠とも言えます。

全身性の反応

接種部位だけでなく、全身的な症状として以下のような反応が現れることもあります。

- 筋肉痛

- 疲労感(だるさ)

- 頭痛

- 関節痛

- 発熱(通常は38度未満の微熱)

これらの全身反応も、局所反応と同様に、多くは接種後1~3日以内に現れ、数日間で自然に回復します。臨床試験では、疲労感、筋肉痛、頭痛などが比較的多く報告されています。

発熱する頻度はそれほど高くありませんが、もし発熱した場合でも、高熱が続くことは稀です。これらの症状は、体がワクチンに反応して免疫システムを活性化させているために起こると考えられています。

無理をせず、水分を十分に摂取し、休養をとることが大切です。

重大な副反応(アナフィラキシーなど)

頻度は非常に稀ですが、注意すべき重大な副反応として「アナフィラキシー」があります。アナフィラキシーは、ワクチン接種後、通常は30分以内に起こる重いアレルギー反応です。

アナフィラキシーが疑われる症状

| 症状の系統 | 具体的な症状例 |

|---|---|

| 皮膚・粘膜 | 全身のじんましん、皮膚の赤み、口の中や唇の腫れ |

| 呼吸器 | 息苦しさ、ぜん鳴(ゼーゼー、ヒューヒューする)、声のかすれ |

| 循環器 | 血圧低下、めまい、意識が遠のく感じ、脈が速い |

これらの症状が複数、急激に現れた場合は、直ちに医療機関での対応が必要です。

このような重篤なアレルギー反応に備えるため、ワクチン接種後は通常、15分から30分程度、接種した医療機関内で待機し、体調の変化がないか様子を見ます。

もし帰宅後に上記のような症状や、普段と異なる強い体調の変化を感じた場合は、速やかに医療機関に連絡するか、受診してください。

キャップバックス®の臨床試験では、アナフィラキシーを含む重篤な副反応の報告は極めて低い頻度でした。

副反応が出た場合の対処法

接種後に痛みや発熱などの副反応が現れた場合、多くは特別な治療を必要とせず自然に回復しますが、症状がつらい場合には対症療法を行うことができます。

主な副反応と対処法の目安

| 症状 | 対処法の例 |

|---|---|

| 接種部位の痛み・腫れ・赤み | 冷やしたタオルや冷却シートなどで接種部位を冷やす。ただし、強く押したり揉んだりしない。 |

| 発熱・頭痛・筋肉痛・倦怠感 | 水分を十分に摂取し、安静にする。必要に応じて、市販の解熱鎮痛剤(アセトアミノフェンやイブプロフェンなど)を使用する。 |

| 強い症状や長引く場合 | 症状が強い場合、数日経っても改善しない場合、その他気になる症状がある場合は、接種した医療機関またはかかりつけ医に相談する。 |

解熱鎮痛剤の使用については、特に普段から服用している薬がある方や、アレルギー、肝臓・腎臓の疾患、胃腸の問題などがある方は、事前に医師や薬剤師に相談しておくと安心です。

副反応は個人差がありますが、過度に心配する必要はありません。多くは一時的なものであることを理解し、もし症状が出た場合は適切に対処しましょう。

接種時期について

キャップバックス®は、特定の季節に限定して接種するワクチンではありません。インフルエンザワクチンのように流行期に合わせて接種する必要はなく、一年中いつでも接種が可能です。

ご自身の体調やスケジュールに合わせて計画することができます。

接種のタイミング(通年接種)

肺炎球菌感染症は、インフルエンザのように特定の季節(例えば冬)だけに流行が限定されているわけではなく、年間を通じて発生する可能性があります。

そのため、キャップバックス®の接種も、特定の時期を待つ必要はありません。

むしろ、接種を希望する方、特に接種が推奨される65歳以上の方や基礎疾患をお持ちの方は、肺炎球菌感染症のリスクに備えるため、できるだけ早く接種を検討することが望まれます。

体調が良い時を選んで、かかりつけの医療機関と相談の上、接種日を決めるのがよいでしょう。例えば、健康診断や定期的な診察の際に、一緒に相談してみるのも一つの方法です。

通年接種が可能であるため、ご自身の都合の良いタイミングで、予防の一歩を踏み出すことができます。

他のワクチンとの接種間隔

高齢の方や基礎疾患をお持ちの方は、キャップバックス®以外にも、インフルエンザワクチンや新型コロナウイルスワクチンなど、複数のワクチン接種を検討する機会が多いかもしれません。

他のワクチンとの接種間隔については、注意が必要です。

他の主なワクチンとの接種間隔の目安(キャップバックス®接種時)

| 他のワクチンの種類 | 接種間隔の考え方 |

|---|---|

| インフルエンザワクチン | 同時接種が可能(医師が認めた場合)。または、接種間隔に制限なし。 |

| 新型コロナウイルスワクチン | 同時接種が可能(医師が認めた場合)。または、接種間隔に制限なし。 |

| 他の肺炎球菌ワクチン (PPSV23) | 接種順序や対象者により、推奨される間隔(例:1年以上)が定められています。医師への相談が必須です。 |

インフルエンザワクチンとの同時接種は、多くの医療機関で実施されています。両腕に分けて接種するなどの方法がとられます。

同時接種を希望する場合は、事前に医療機関に可能かどうか確認しておくとスムーズです。

新型コロナウイルスワクチンとの接種間隔については、現時点(記事作成時点)での一般的な指針を記載していますが、今後変更される可能性もあります。

必ず最新の情報を確認し、医師の指示に従ってください。 最も注意が必要なのは、ニューモバックス®NP(PPSV23)など、他の肺炎球菌ワクチンとの接種間隔です。

すでにPPSV23を接種している方がキャップバックス®を接種する場合、またはその逆の場合、あるいは両方を計画的に接種する場合には、適切な間隔を空ける必要があります。

これは、ワクチンの効果を最大限に引き出し、安全性を確保するために重要です。

肺炎球菌ワクチンの再接種

過去に成人用の肺炎球菌ワクチン(特にPPSV23)を接種したことがある方も、キャップバックス®の接種を検討できます。ただし、接種の順序や間隔にはルールがあります。

例えば、すでにPPSV23(ニューモバックス®NP)を接種したことがある方がキャップバックス®を接種する場合、PPSV23の接種から少なくとも1年以上間隔を空けることが一般的です。

また、肺炎球菌ワクチンの接種が初めての方の場合、キャップバックス®(PCV21)を先に接種し、その後に一定期間(例:1年以上)を空けてPPSV23を接種するという方法(連続接種)もあります。

この方法は、より広範な血清型に対して、より強く持続的な免疫を獲得できる可能性があると考えられています。 肺炎球菌ワクチンの接種歴は、接種スケジュールを決定する上で非常に重要な情報です。

過去に接種したワクチンの種類(プレベナーかニューモバックスかなど)や接種時期を正確に医師に伝えるようにしてください。お薬手帳や接種記録が残っていれば、持参すると良いでしょう。

接種が推奨されるタイミング

一年中接種可能ですが、特に以下のようなタイミングは、接種を検討する良い機会と言えます。

- 65歳になる年(または65歳以上でまだ未接種の場合)

- 慢性呼吸器疾患(COPD、喘息など)、慢性心疾患、糖尿病などの基礎疾患と診断された時

- 免疫機能が低下する可能性のある治療(ステロイド、免疫抑制剤、化学療法など)を開始する前

- 脾臓を摘出した、または機能不全がある場合

これらの条件に当てはまる方は、肺炎球菌感染症のリスクが通常よりも高いと考えられます。主治医と相談し、ご自身の状態に合った最適な接種タイミングを決めることが大切です。

特に65歳は、多くの自治体でPPSV23の定期接種の対象となる年齢でもあり、肺炎予防について考える良い節目となります。

キャップバックス®の料金(保険適用可否)について

キャップバックス®の接種は、現在のところ(2024年時点)、一部の例外を除き、基本的に「任意接種」の扱いとなります。

そのため、接種にかかる費用は、原則として全額自己負担となります。

任意接種としての費用

任意接種とは、法律で接種が義務付けられている「定期接種」とは異なり、個人の希望に基づいて受ける接種のことを指します。

任意接種のワクチン(キャップバックス®やインフルエンザワクチンの多くなど)の費用は、公的な医療保険(健康保険)の対象外です。

そのため、接種費用は医療機関が独自に設定しており、施設によって金額が異なります。

キャップバックス®は比較的新しいワクチンであり、また、従来のPPSV23(ニューモバックス®NP)やPCV13(プレベナー13®)とも価格が異なる可能性があります。

接種を希望する医療機関に、事前に費用を確認しておくことをお勧めします。費用には、ワクチン本体の料金のほか、診察料(問診料)などが含まれているのが一般的です。

公費助成の可能性

キャップバックス®自体は任意接種ですが、お住まいの市区町村によっては、独自の判断で肺炎球菌ワクチンの接種費用の一部または全額を助成する制度を設けている場合があります。

これは、高齢者や特定の健康状態にある住民の感染症予防を支援するための取り組みです。

ただし、助成の対象となるワクチンの種類(例えばPPSV23のみが対象で、キャップバックス®は対象外、など)、対象となる年齢や条件、助成額などは、自治体によって大きく異なります。

接種を検討する際は、まずお住まいの市区町村の役場(保健所や健康づくり課など)のウェブサイトを確認するか、窓口に問い合わせて、成人用肺炎球菌ワクチンに関する助成制度がないか、あるとしたらキャップバックス®がその対象に含まれるかを確認してみると良いでしょう。

定期接種との違い

成人用の肺炎球菌ワクチンには、「定期接種」として定められているものがあります。

これは、主に65歳の方(および特定の条件を満たす60~64歳の方)を対象としたもので、使用されるワクチンは「PPSV23(ニューモバックス®NP)」です。

定期接種と任意接種(キャップバックス®)の主な違い

| 項目 | 定期接種(PPSV23) | 任意接種(キャップバックス®) |

|---|---|---|

| 対象(例) | 65歳の方など(年度ごとに対象年齢が指定される) | 希望するすべての方(年齢、条件問わず) |

| 使用ワクチン | PPSV23(ニューモバックス®NP) | キャップバックス®(PCV21)など |

| 費用負担 | 一部自己負担(または無料)。自治体により異なる。 | 原則、全額自己負担(※自治体助成の可能性あり) |

定期接種は、感染症予防法に基づき、公的な予防接種として位置づけられています。

そのため、対象年齢の方には接種費用の一部(または全額)が公費で負担されます。ただし、定期接種としてPPSV23を受けられるのは、生涯で1回のみです。

一方、キャップバックス®は(現時点では)この定期接種の対象ワクチンではありません。したがって、65歳の方が定期接種の機会として接種する場合、選択肢はPPSV23となります。

キャップバックス®を接種したい場合は、定期接種の枠組みとは別に、任意接種として受けることになります。この違いを理解し、ご自身がどちらに該当するのか、どちらを選択したいのかを医師と相談することが重要です。

接種方法や注意点

キャップバックス®は、他の多くのワクチンと同様に、医療機関で医師による問診の後、筋肉内に注射します。接種前後の注意点を守り、安全に接種を受けることが大切です。

接種方法(筋肉内注射)

キャップバックス®の接種は、通常、上腕の三角筋(肩に近い腕の筋肉)に行います。1回の接種量は0.5mLです。

筋肉内注射は、ワクチン成分を筋肉組織内に投与する方法で、皮下注射(皮膚の下に投与)と比べて、より効果的に免疫を誘導し、局所的な副反応(腫れなど)が少ない場合があると考えられています。

接種は、医療機関の診察室などで、医師または看護師によって行われます。衣服を脱ぎやすい服装(腕を出しやすい服装)で来院するとスムーズです。

接種前の注意点

ワクチン接種は、体調が良い時に受けるのが原則です。接種当日、熱がある(通常37.5度以上)、あるいは明らかに体調が悪い場合は、接種を見合わせる必要があります。

また、安全に接種を行うため、問診票の記入や医師の診察の際には、ご自身の健康状態や病歴、アレルギー歴などを正確に伝えることが極めて重要です。

接種前に医師に伝えるべきこと

- 現在治療中の病気(特に免疫系に関わる病気)

- 過去にワクチン接種でアレルギー反応や重い副反応が出た経験

- 現在服用中の薬(特に免疫を抑える薬)

- キャップバックス®の成分(またはジフテリアトキソイド)に対するアレルギー歴

- 過去の肺炎球菌ワクチン(プレベナー、ニューモバックス等)の接種歴

これらの情報に基づき、医師が当日の接種が可能かどうかを最終的に判断します。

特に、キャップバックス®は「結合型ワクチン」であり、その製造過程でジフテリアトキソイド(ジフテリアの毒素を無毒化したもの)が使用されています。

過去にこれらに対してアレルギー反応を起こしたことがある方は、接種を受けられない場合があります。

接種後の注意点

接種を受けた後にも、いくつか注意点があります。まず、接種直後に重いアレルギー反応(アナフィラキシー)が起こる可能性はゼロではありません。

そのため、接種後15分~30分程度は、接種した医療機関内で安静にし、体調に変化がないか様子を見ます。 帰宅後も、接種当日は無理をせず、リラックスして過ごすよう心がけてください。

接種後の生活上の注意

| 項目 | 注意点・目安 |

|---|---|

| 接種部位 | 清潔に保つ。強くこすったり、揉んだりしない。 |

| 入浴 | 当日から可能。ただし、長湯や高温での入浴は避け、接種部位を強くこすらない。 |

| 飲酒 | 当日の過度な飲酒は避ける。副反応が強く出たり、体調の変化に気づきにくくなったりする可能性がある。 |

| 運動 | 当日の激しい運動(水泳、マラソン、激しい筋トレなど)は避ける。 |

| その他 | 十分な睡眠と水分補給を心がける。副反応(発熱、痛みなど)が出た場合は、前述の対処法を参考に。 |

これらの注意点は、あくまで一般的な目安です。接種後の体調には個人差がありますので、ご自身の状態に合わせて無理のないように過ごしてください。

もし、接種部位の腫れや痛みが数日経っても悪化する場合や、高熱が続く、あるいは普段と明らかに異なる症状が現れた場合は、速やかに接種した医療機関に相談してください。

接種が特に推奨される方

キャップバックス®を含む肺炎球菌ワクチンは、すべての人に接種の機会がありますが、特に肺炎球菌感染症にかかると重症化しやすい、以下のような方々に強く推奨されます。

キャップバックス®接種が特に推奨される方(成人)

| カテゴリー | 具体的な例 |

|---|---|

| 年齢 | 65歳以上の方 |

| 慢性疾患 | 慢性呼吸器疾患(COPD、気管支喘息など)、慢性心疾患、糖尿病、慢性腎臓病、慢性肝疾患 |

| 免疫機能低下 | がん(特に血液がん)、HIV感染症、臓器移植後、ステロイドや免疫抑制剤の治療中、化学療法中 |

| その他 | 脾臓摘出者、脾機能不全、人工内耳・髄液漏の既往がある方、喫煙者 |

これらの条件に当てはまる方は、健康な成人と比較して、侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)や重症の肺炎球菌性肺炎にかかるリスクが高いことが知られています。

呼吸器内科クリニックとしても、特に慢性呼吸器疾患(COPDや喘息)をお持ちの方、長期間の喫煙歴がある方には、肺炎予防の一環として成人用肺炎球菌ワクチンの接種を積極的に検討するようお勧めしています。

キャップバックス®の重要性と感染症予防のためのポイント

キャップバックス®(21価肺炎球菌結合型ワクチン)の登場は、成人の肺炎球菌感染症予防における重要な進歩です。このワクチンがなぜ重要なのか、そしてワクチン接種と併せて行うべき感染症予防の基本について再確認します。

肺炎球菌感染症の脅威

肺炎球菌は、私たちの鼻や喉に常在していることのある細菌ですが、体調の悪化や免疫力の低下をきっかけに、体内の様々な場所で感染症を引き起こします。

中耳炎や副鼻腔炎といった比較的軽度なものから、肺炎、さらには菌血症や髄膜炎といった侵襲性肺炎球菌感染症(IPD)まで、その病態は多岐にわたります。

特に高齢者や基礎疾患を持つ方にとって、肺炎球菌による肺炎は入院が必要となるケースが多く、時に命に関わる重篤な状態に陥ります。

また、IPD(特に髄膜炎)は、治療が成功したとしても、難聴や麻痺などの後遺症を残すことがあります。 成人の肺炎球菌感染症、特にIPDのリスクを軽視してはなりません。

この脅威から身を守るための最も有効な手段の一つがワクチン接種です。

成人におけるワクチン接種の意義

これまでワクチン接種は「子どもが受けるもの」というイメージが強かったかもしれません。

しかし、近年の感染症対策においては、成人、特に高齢者やリスクを抱える方々のワクチン接種(AdultVaccination)の重要性が世界的に認識されています。

キャップバックス®のような成人用肺炎球菌ワクチンを接種する意義は、まず第一に「自分自身の健康を守る」ことです。

重篤な感染症であるIPDや肺炎による入院、後遺症、死亡のリスクを減らすことができます。

さらに、ご自身が感染しにくくなることで、結果として家族や周囲の人々(特に乳幼児や同じく免疫力の低い人)へ菌をうつしてしまうリスクを減らすことにも繋がる可能性があります。

健康な生活を長く続けるため、また社会全体の感染症の負担を減らすためにも、成人におけるワクチン接種は非常に大きな意義を持っています。

ワクチン以外の予防策

キャップバックス®は肺炎球菌感染症の予防に有効ですが、万能ではありません。ワクチンでカバーできない血清型の肺炎球菌や、他の細菌・ウイルスによる感染症も存在します。

したがって、ワクチン接種と併せて、日頃から基本的な感染予防策を実践することが、呼吸器感染症全体を防ぐ上で重要です。

基本的な感染予防策

- 外出後の手洗い、うがい

- 人混みでのマスク着用(咳エチケット)

- バランスの取れた食事と十分な睡眠

- 適度な運動と体力維持

- 禁煙(喫煙は呼吸器の防御機能を低下させます)

これらの基本的な生活習慣は、肺炎球菌だけでなく、インフルエンザや新型コロナウイルスなど、様々な病原体から身を守るための土台となります。

呼吸器内科の観点からも、特に禁煙と、COPDや喘息などの持病の良好なコントロールは、肺炎予防において極めて大切です。

肺炎球菌ワクチンの種類と選択

成人用の肺炎球菌ワクチンには、キャップバックス®(PCV21)以外にも、プレベナー13®(PCV13)やニューモバックス®NP(PPSV23)があります。

それぞれカバーする血清型の種類や数、免疫の誘導の仕方に特徴があります。

主な成人用肺炎球菌ワクチンの再確認

| 種類 | 特徴 | 主な対象(任意接種として) |

|---|---|---|

| PCV21 (キャップバックス®) | 21価・結合型。免疫記憶。 | 65歳以上、基礎疾患を持つ方など |

| PCV13 (プレベナー13®) | 13価・結合型。免疫記憶。 | 65歳以上、基礎疾患を持つ方など |

| PPSV23 (ニューモバックス®NP) | 23価・多糖体。カバー範囲が広い。 | 65歳以上(定期接種対象)、基礎疾患を持つ方など |

どのワクチンを接種するのが最適か、あるいはPCV21(またはPCV13)とPPSV23を両方接種する(連続接種)のが良いか、その場合の順序や間隔はどうするか。

これらの判断は、個人の年齢、基礎疾患の有無、過去の接種歴、そして最新の医学的知見に基づいて行われるべきです。

例えば、日本呼吸器学会や日本感染症学会などでは、高齢者やリスクの高い方々に対して、両方のワクチン(結合型ワクチンとPPSV23)を適切な間隔を空けて接種することを推奨する指針を出しています。

ご自身にとって最善の肺炎球菌感染症予防プランを立てるために、呼吸器内科医やワクチンに詳しいかかりつけ医とよく相談してください。

神戸きしだクリニックでのキャップバックス®接種の予約受付方法

神戸きしだクリニックでは、成人の肺炎球菌感染症、特に侵襲性肺炎球菌感染症の予防を重視し、新しい21価肺炎球菌結合型ワクチン「キャップバックス®」の接種を実施しています。

当クリニックでの接種について

当クリニックは呼吸器内科を専門としており、日々、肺炎やCOPD、気管支喘息などの患者さまの診療にあたっています。

その中で、予防できる病気、特にワクチンで重症化を防げる肺炎球菌感染症の予防は、非常に重要であると認識しています。

キャップバックス®は、従来のワクチンよりもカバー範囲が広がり、成人用肺炎球菌ワクチンとしての新たな選択肢となります。

65歳以上の方、慢性呼吸器疾患や糖尿病などの基礎疾患をお持ちの方に、肺炎予防の一環として接種をご検討いただくことをお勧めしています。

接種にあたっては、医師が丁寧に問診を行い、ご本人の健康状態や接種歴を確認した上で、安全に実施します。

予約方法(電話・ウェブ)

キャップバックス®の接種は、ワクチンの在庫管理の都合上、完全予約制としております。接種をご希望の方は、あらかじめご予約をお願いいたします。

お電話でのご予約:

クリニックの診療時間内に、お電話にて「キャップバックス®の接種希望」とお伝えください。スタッフがご希望の日時を伺い、予約を調整いたします。

ウェブサイトからのご予約:

当クリニックの公式ウェブサイトに設置されている「ウェブ予約システム」からもご予約が可能です。必要事項を入力してください。

ご予約の際には、過去に肺炎球菌ワクチン(ニューモバックス®やプレベナー13®)を接種したことがあるかどうかをお伺いすることがあります。

もし接種歴がお分かりでしたら、お伝えいただくとスムーズです。

接種当日の流れ

ご予約いただいた日時に、以下のものをお持ちになってご来院ください。

- 健康保険証(本人確認および、万が一副反応で保険診療が必要になった場合のため)

- 診察券(お持ちの方)

- お薬手帳(普段服用している薬を確認するため)

- 過去の肺炎球菌ワクチン接種記録(お持ちの方)

来院後は、受付で手続きを済ませた後、医師による問診を行います。体調やアレルギー歴などを確認し、接種に問題がないと判断されたら、ワクチンを接種します。

接種後は、アナフィラキシーなどの重い副反応が起こらないかを確認するため、院内で15分~30分程度、安静にしてお待ちいただきます。体調に変化がなければ、ご帰宅いただけます。

よくある質問

- Q接種後、お風呂に入っても大丈夫ですか?

- A

接種当日の入浴は可能です。ただし、接種した場所(腕)を強くこすったり、揉んだりしないでください。

また、長時間の入浴や高温での入浴は避け、体調に変化がないか注意しながら入浴してください。

- Qキャップバックス®の接種回数は何回ですか?

- A

成人の場合、キャップバックス®の基本的な接種回数は1回です。

ただし、免疫状態など特定の条件によっては追加の接種が検討される場合もありますが、通常は1回の接種で完了します。詳しくは医師にご相談ください。

- Q接種すれば絶対に肺炎にかからないのですか?

- A

残念ながら、すべての肺炎を予防できるわけではありません。キャップバックス®は、ワクチンに含まれる21種類の血清型の肺炎球菌による感染症(肺炎や侵襲性肺炎球菌感染症)を予防するものです。

他の種類の肺炎球菌や、ウイルス、他の細菌による肺炎には予防効果がありません。しかし、重症化しやすい肺炎球菌感染症を予防できる意義は非常に大きいです。

- Q以前にニューモバックス®を接種しましたが、キャップバックス®も接種できますか?

- A

はい、接種可能です。ただし、ニューモバックス®を接種してから、キャップバックス®(PCV21)を接種するまでには、少なくとも1年以上の間隔を空ける必要があります。

過去の接種歴を医師に正確に伝え、適切なタイミングで接種を計画してください。

- Q接種後に腕が痛くなったらどうすればよいですか?

- A

接種部位の痛みは、よく見られる副反応の一つです。多くは数日で自然に軽快します。痛みがつらい場合は、冷やしたタオルなどで接種部位を冷やすと和らぐことがあります。

また、我慢できないほどの痛みがある場合や、痛みが長引く場合は、接種した医療機関にご相談ください。