鼻づまりが続くと、気づかないうちに口呼吸が習慣になり、疲れやすさや集中力の低下などにつながる場合があります。

特にアレルギー性鼻炎や慢性副鼻腔炎などが背景にあると、症状が長引いて生活の質が下がる恐れもあります。

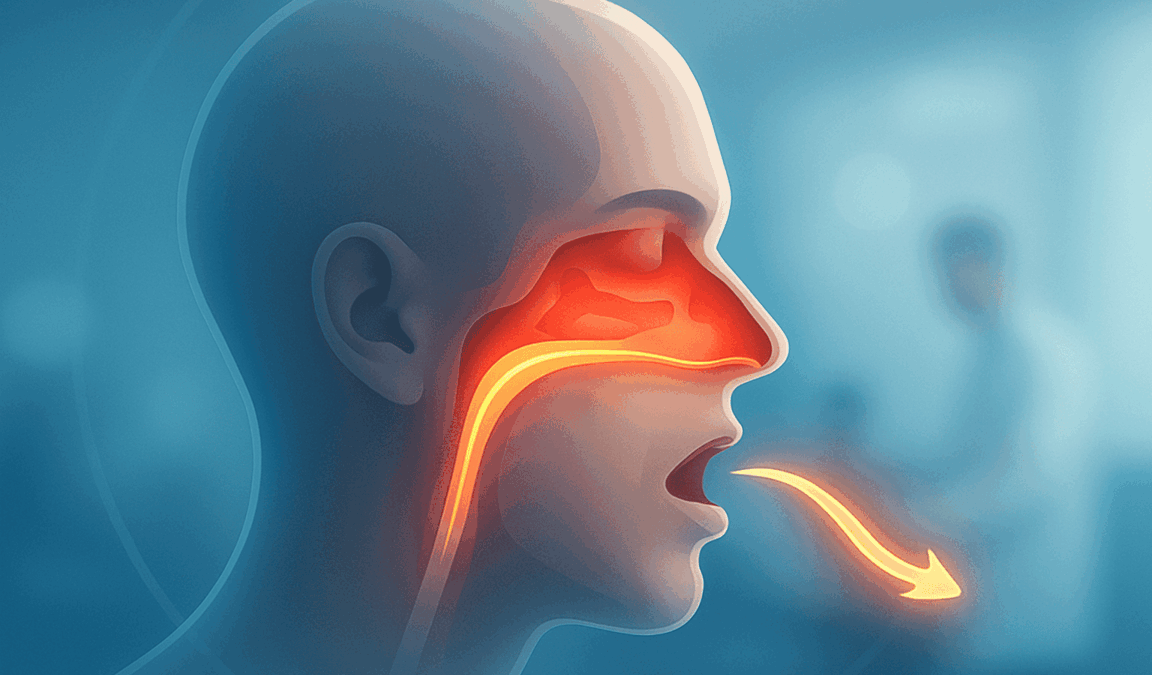

ここでは、鼻づまりによって口呼吸になってしまう仕組みと、内科での診療や検査を通じた改善方法を詳しくお伝えします。受診を迷っている方や、日常生活で症状に悩む方は、参考にしてみてください。

鼻づまりで口呼吸になるとは

鼻からうまく空気を吸い込めないために口呼吸が増える状態は、健康に大きな影響を与えることがあります。

鼻づまりは一時的な現象だと放置しがちですが、その原因によっては長期間にわたって続くことがあり、対策が必要です。

鼻づまりの基本メカニズム

鼻腔内の粘膜が炎症やアレルギー反応、あるいは解剖学的な構造の問題などによって腫れると、空気の通り道が狭くなりやすいです。空気の通りが悪くなれば、自然に口呼吸に頼ることが増えます。

鼻の粘膜や血管がむくみやすいときは、以下のような状態が起こります。

- アレルゲン(花粉やハウスダスト)に反応して粘膜が腫れる

- 粘膜炎症による分泌物が増える

- 睡眠時や気温差で血管が拡張し、鼻腔内が狭くなる

- 一時的な風邪などで鼻水が多く出る

鼻づまりが慢性化しやすい原因をまとめた表

| 原因 | 具体例 | 特徴的な要因 |

|---|---|---|

| アレルギー性鼻炎 | 花粉、ハウスダスト | 粘膜の炎症が繰り返し起こる |

| 構造的な問題 | 鼻中隔湾曲など | 物理的に空気の通り道が狭い |

| 慢性副鼻腔炎(蓄膿症) | 副鼻腔内の炎症 | 分泌物が溜まりやすい |

| 風邪などの感染症 | ウイルス感染 | 一時的に粘膜がむくむ |

こうした状況が長引くと、鼻からの呼吸が難しくなるため、口呼吸に頼りがちです。

口呼吸になりやすい仕組み

口呼吸に移行するとき、無意識レベルで起こることが多いです。特に就寝時やリラックス時、鼻詰まりが強いと、自然に口を開けて呼吸しやすくなります。

自分では気づかなくても枕元にティッシュが増えたり、朝起きた時の口の乾きや喉のイガイガで実感する方もいます。

口呼吸を促す要因のリスト

- 鼻づまりが数時間以上続く

- 横になったときに鼻の片側が詰まる感覚

- 口周囲の筋力や舌の位置が低下

- 腰回りのだるさや倦怠感を感じるほどの熟睡不足

鼻の通りが回復すれば自然と鼻呼吸に戻ることも多いですが、習慣化すると注意が必要です。

日常生活での初期の兆候

日常生活での兆候としては、食事中に無意識でクチャクチャ音を立ててしまう、睡眠中にいびきが増える、話している途中に口呼吸に切り替わるなどがあります。

たとえ軽い兆候でも、いびきや睡眠の質の低下、口腔内の乾燥や虫歯リスクの上昇などを引き起こす可能性があるため、放置せずに早めの対処が大切です。

鼻づまりを起こす主な原因

鼻づまりの背景にはさまざまな原因があります。その原因を把握することで、より効果的な受診やセルフケアにつなげることができます。

アレルギー性鼻炎

季節性の花粉症や通年性のハウスダストアレルギーでは、鼻粘膜が刺激を受けて腫れやすくなります。特に花粉量が多い時期や室内のホコリが増えたときなど、環境によって症状が悪化しがちです。

くしゃみや水っぽい鼻水が出るときはアレルギーを疑うことが多いです。

アレルギー性鼻炎の主な特徴を整理した表

| 項目 | 内容 | 備考 |

|---|---|---|

| 主な症状 | くしゃみ、鼻水、鼻づまり、目のかゆみなど | 口呼吸で口乾燥が増える |

| 誘因 | 花粉、ダニ、ハウスダストなど | アレルギーテストで判別 |

| 治療アプローチ | 抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬などの薬物療法 | 内科受診で処方が可能 |

外出の多い方や室内清掃の頻度が低い環境にいる方は、なるべくアレルゲンを遠ざける工夫も重要です。

鼻腔内の構造的な問題

鼻中隔湾曲症のように、鼻の仕切り(鼻中隔)が曲がっていることで片方の鼻が詰まりやすいケースもあります。

また、鼻のポリープや肥厚性鼻炎など、鼻腔内に物理的な障害がある場合は慢性的な鼻づまりが続きがちです。

口呼吸による睡眠障害やいびきなど、日常生活への影響が大きい場合は、内科と耳鼻咽喉科の連携を検討したほうがよい場面が多いです。

感染症による影響

風邪やインフルエンザなどのウイルス感染、細菌感染による急性鼻炎は、比較的短期間で鼻づまりを引き起こします。

ただし、慢性副鼻腔炎(蓄膿症)に進展すると、長引く鼻づまりと分泌物の増加が口呼吸に拍車をかけます。

感染症が引き起こす鼻づまり対策リスト

- 十分な水分補給

- のどや鼻の保湿(加湿器などの活用)

- 早めに内科での診察を受けて原因を特定

- 自己判断で抗生物質を使用しない

発熱や全身倦怠感を伴うときは体調管理に留意し、無理をせず受診を検討してください。

口呼吸が及ぼす影響

口呼吸になると、睡眠の質が低下したり、口腔内の環境が悪化する可能性があります。結果的に日常生活に支障をきたすこともあるため、放っておくより早めの対策が重要です。

睡眠の質といびき

鼻詰まりが慢性的に続き、口呼吸が習慣化すると、睡眠中に空気の通り道が狭くなり、いびきや無呼吸が増えることがあります。いびきそのものが気になるだけでなく、熟睡感の低下や日中の眠気にもつながりかねません。

睡眠の質を確認する目安をまとめた表

| チェック項目 | 該当する症状や状態 |

|---|---|

| 起床時の口の渇き | 毎朝強い渇きを感じる |

| 日中の強い眠気 | 座っていると眠気が止まらない |

| 集中力・注意力の低下 | 仕事や勉強に身が入らない |

| いびきや無呼吸の指摘 | 家族や友人からいびきを指摘されることが多い |

こうした項目に複数当てはまる場合は、口呼吸や鼻づまりが関係している可能性が高いです。

口腔内トラブル

口で呼吸をすると、唾液が減りやすくなるため、口の中が乾燥して菌が増えやすい環境になり、虫歯や歯周病などのリスクが上がります。

さらに口臭も悪化しやすく、人間関係や社会生活においても不安要素になりがちです。舌苔(ぜったい)がつきやすくなると、いっそう口臭が強くなる恐れがあります。

日常生活への支障

口呼吸によって就寝中の舌の位置が不安定になると、いびきが増えたり睡眠の質が落ちるだけではなく、日中の作業能率も低下することが多いです。

また、ランニングなどの有酸素運動時にも十分な酸素を取り込みづらくなるため、疲労を感じやすい状態が続きます。

生活面への影響リスト

- 集中力の持続が難しい

- 頭痛や肩こりを感じやすい

- 喉が常にイガイガする

- 話しているときの息切れが増える

長期間放置すると体力面や精神面への負担が増すため、早めに受診することが大切です。

内科の受診が必要なケース

鼻づまりによる口呼吸が続くとき、まずは内科で原因を調べることを検討しましょう。

内科の視点で身体全体の状態を把握し、必要に応じて他科とも連携することで、総合的な治療方針が立てやすくなります。

鼻づまりが長引く場合

風邪程度の鼻づまりであれば数日から1週間程度で緩和することが多いですが、2週間以上続く場合は別の要因を疑ったほうがよいことがあります。

たとえば副鼻腔炎のように、内部で膿が溜まっているケースでは軽症のうちに治療を始めることが大切です。

鼻づまりが長引くときに注目する検査や症状

| 項目 | 内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| レントゲン・CT検査 | 副鼻腔内に膿やポリープがないかを確認 | 内科で撮影可能なことが多い |

| 血液検査 | 炎症反応やアレルギー反応の有無をチェック | C反応性タンパクなどを測定 |

| 触診・視診 | 鼻腔内や喉の腫れ具合、口呼吸の有無を観察 | 診察室で簡単に確認できる |

| 生活背景のヒアリング | 職場や家庭環境、ストレス要因の確認 | 複合的な原因の把握に役立つ |

ここで問題が見つかったら、治療計画を立てながら経過を追う形をとることが多いです。

複数の症状が同時にある場合

鼻づまり以外にも、咳や喉の痛み、倦怠感、発熱など、複数の症状が長く続く場合は内科的疾患や感染症を疑います。

特に気管支炎や喘息などの呼吸器症状を合併していると、口呼吸の傾向がさらに強まるケースもあります。

簡単なセルフチェックとして、体温や脈拍、呼吸数を記録すると、受診時に医師と情報を共有しやすくなります。

小児や高齢者が注意したいサイン

小児や高齢者は免疫力が弱まっていることがあり、鼻づまりや口呼吸によって栄養状態や睡眠の質が低下しやすいです。

小児は集中力が落ちて学習に影響を及ぼし、高齢者は飲み込みがうまくいかず誤嚥のリスクを高める可能性があります。

小児や高齢者で口呼吸が疑われるリスト

- 口や喉の乾燥からくるせき込みが頻繁に起こる

- いびきが急に増えて睡眠中に息が止まるような素振りがある

- 食事や水分摂取量が減り、体重が落ちやすい

- 日中ぼんやりとしている時間が増える

こうしたサインがみられたら、早めの受診で症状の悪化を防ぎましょう。

内科での検査と診察

内科では、鼻づまりや口呼吸の原因を探るため、問診や視診だけでなく血液検査や画像検査なども実施します。場合によっては耳鼻咽喉科や歯科などとの協力を行い、多角的に対処することがあります。

問診と視診のポイント

内科の問診では、症状が始まった時期や、いつ症状が強くなるか、環境要因やアレルギー歴などを細かく聞き取ります。

また、視診や触診で首や鼻腔内の状態、喉の腫れ具合、口呼吸の癖などを確認します。特に生活習慣(睡眠時間や食事内容、職場環境など)も重要な手がかりです。

血液検査や画像検査

長引く鼻づまりの場合、血液検査でアレルギーの有無や炎症反応を確かめることがあります。副鼻腔炎を疑うならレントゲンやCT撮影でポリープや分泌物の溜まり具合をチェックし、適切な治療方針を決めます。

内科で活用する主な検査一覧

| 検査名 | 主な目的 | メリット |

|---|---|---|

| 血液検査 | アレルギー反応や炎症反応の確認 | 早期に原因を特定 |

| レントゲン撮影 | 副鼻腔内の状態・骨格異常の確認 | 病変の位置がわかる |

| CT検査 | 詳細な副鼻腔や鼻腔内の構造を評価 | より正確な診断が可能 |

| 心電図や肺機能 | 呼吸器・循環器トラブルの有無を確認 | 全身的な状態を把握 |

他科との連携が必要なケース

鼻中隔湾曲や鼻ポリープなど、構造的な問題が大きい場合は耳鼻咽喉科で手術や専門的な治療が必要になることがあります。

また、歯並びや顎の形状が原因で口呼吸が起こる場合は、歯科口腔外科との連携が有効です。内科の診察で得られた情報をもとに、患者の状態に合わせてスムーズに紹介する流れをとることが多いです。

治療と改善の方法

鼻づまりや口呼吸の治療は、症状や原因に応じて多岐にわたります。アレルギー性鼻炎から構造的な問題まで幅広く考慮して、内科で可能なアプローチを選択します。

内服薬や点鼻薬

アレルギー性鼻炎であれば、抗ヒスタミン薬やステロイド点鼻薬を用いて粘膜の炎症を緩和します。感染症や副鼻腔炎の場合は抗生物質を処方することもあります。

自己判断で市販薬を使用するよりも、医師の処方に基づく治療が望ましいです。

治療薬の特徴を比較する表

| 種類 | 例 | 特徴 |

|---|---|---|

| 抗ヒスタミン薬 | セチリジン、フェキソフェナジン | くしゃみ・鼻水などを抑えやすい |

| ステロイド点鼻薬 | ベクロメタゾン点鼻液など | 鼻粘膜の炎症を直接抑えやすい |

| 抗生物質(副鼻腔炎) | マクロライド系など | 細菌の増殖を抑えて感染を治療 |

| 血管収縮薬入り点鼻薬 | ナファゾリン点鼻液など | 一時的に粘膜の腫れを抑える |

ただし血管収縮薬入りの点鼻薬は連続使用が長引くと、逆に鼻づまりを悪化させる可能性があるため、使用期間や回数を医師と相談することが大切です。

ライフスタイルの調整

ストレスや睡眠不足、乾燥した部屋の環境は、鼻づまりを悪化させやすい要因です。生活リズムを整え、部屋の加湿や定期的な換気を行うと、鼻粘膜の機能をサポートしやすくなります。

生活改善のポイントリスト

- 就寝前のアルコール摂取やスマホ使用を控えて睡眠の質を上げる

- 1時間ごとに部屋を換気して空気の循環をよくする

- マスクや加湿器で適度な湿度を保つ

- 塵やホコリを除去するため掃除を頻度高めに行う

こうした生活習慣の見直しも、内科での治療効果を高めるためには欠かせない要素です。

鼻づまり改善のセルフケア

鼻うがいや蒸しタオルなどによる温熱療法、アロマを用いたリラックスなど、セルフケアも役立ちます。ただし、自己流のケアで悪化する場合もあるため、不安があれば医師に相談することを推奨します。

自宅で試しやすい鼻づまりセルフケア表

| 方法 | やり方 | 注意点 |

|---|---|---|

| 生理食塩水による鼻うがい | ぬるま湯に食塩を溶かし、専用ボトルで洗浄 | 濃度が濃すぎないように調整 |

| 蒸しタオルを鼻周りに当てる | レンジで温めたタオルを鼻・頬骨あたりにのせる | やけど防止、温度のチェックが必要 |

| ホットシャワーの蒸気を吸い込む | 入浴中などに鼻呼吸を意識して深呼吸する | 長時間の入浴は脱水に注意 |

| アロマオイルでリラックス | ペパーミントやユーカリの香りを焚きながら休憩 | アレルギー反応に気をつける |

症状の度合いや体質に合わせたセルフケアを取り入れることで、鼻づまりの改善につなげやすくなります。

鼻づまりを予防する生活習慣

鼻づまりで口呼吸になりにくいように、日常生活の中でいくつかの工夫を継続すると効果が期待できます。生活習慣の改善は、慢性的なトラブルを防ぐうえで重要です。

部屋の環境を整える

部屋が乾燥しやすい冬や花粉が飛散しやすい季節には特に注意が必要です。加湿器や空気清浄機を活用して室内の湿度や空気の清潔さを保ち、ホコリやダニの発生を抑制しましょう。

エアコンを使用している季節は定期的にフィルターを掃除し、室温調整も心がけることが大切です。

部屋の湿度と鼻づまりの関係を示す表

| 湿度(%) | 鼻粘膜への影響 |

|---|---|

| 40未満 | 粘膜が乾燥して炎症が起こりやすい |

| 40~60 | 比較的過ごしやすいバランス |

| 60以上 | カビやダニが増えやすくアレルギー悪化も |

冬場は湿度が下がりやすく、夏場は逆に高湿度になりがちなので、こまめに調整するとよいでしょう。

適度な運動とストレス対策

ウォーキングや軽いストレッチなど、適度な運動によって血行を促進すると、全身の代謝が上がり鼻粘膜の回復力をサポートしやすくなります。

ストレスが多いと交感神経が優位になり、鼻づまりが悪化するケースもあるので、心のリラックスも大切です。

ストレス軽減に役立つリスト

- 呼吸法や瞑想を習慣にする

- 軽い運動やストレッチを日常に取り入れる

- 趣味の時間や十分な休息を確保する

- スマホやパソコン作業を適度に中断する

無理せず続けやすい方法を選んで、少しずつ習慣化していくとよいでしょう。

食事や水分補給の工夫

栄養バランスのよい食事は免疫機能の維持に直結しています。特にビタミンCやビタミンA、たんぱく質を意識して取り入れると、粘膜の強化に役立ちます。

水分補給は喉や鼻の乾燥を防ぐだけでなく、老廃物の排出にも貢献します。

鼻づまりがひどいときは、温かい汁物やお茶を積極的に摂り、粘液の排出をスムーズにしましょう。

ただし、カフェインの摂り過ぎやアルコールは利尿作用があるため、身体が脱水状態になりやすい点に注意が必要です。

よくある質問

鼻づまりと口呼吸に関する疑問は多岐にわたります。ここでは、日常的によくある質問を3つ取り上げてみました。症状の改善や受診の目安に役立ててください。

- Q慢性的に鼻づまりが続く理由

- A

アレルギー性鼻炎や副鼻腔炎など、原因が複合的に絡み合っている可能性があります。また、鼻の構造的な問題や生活習慣の乱れが重なると、長期にわたって改善しにくいです。

一度内科で血液検査や画像検査を受け、原因をしっかり確認すると対処が進めやすくなります。

- Q鼻づまりと季節の変化との関係

- A

季節の変わり目には花粉の飛散量や室内外の温度差、湿度の変化が大きくなり、鼻粘膜にとって負荷がかかりやすい環境です。花粉症のシーズンにはアレルギー反応が活発化し、鼻づまりが長引きやすくなります。

夏場でも冷房のききすぎによる乾燥で鼻粘膜が弱り、同様に症状が出る場合があります。

- Q口呼吸のクセを直すコツ

- A

まずは鼻づまりを解消するために内科で原因を探り、適切な治療を行うことが大切です。日常生活では、食事や会話のときに意識して鼻で呼吸することを心がけます。

就寝中の姿勢や枕の高さを調整して、口を開けない工夫をするのもよい方法です。

口周りの筋力が弱っていると感じる場合は、歯科や耳鼻咽喉科などで相談し、口腔周囲筋のトレーニングを導入することも視野に入れましょう。

以上