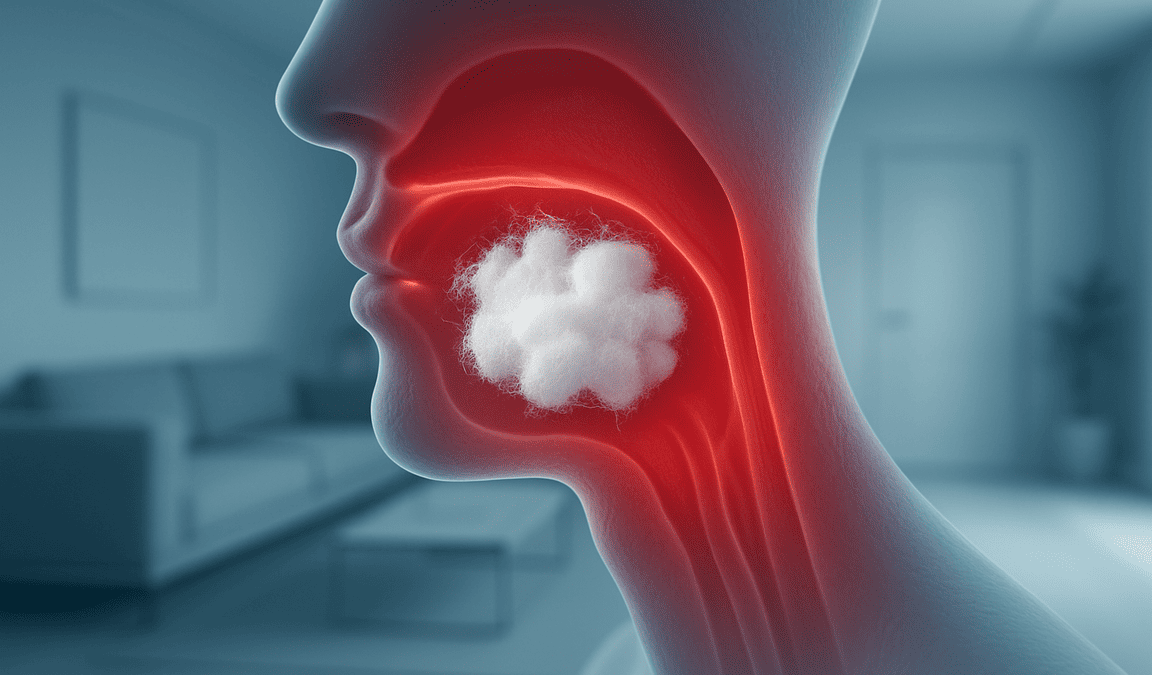

喉の奥に何かが引っかかっているような、まるで綿がまとわりつくような、あるいは小さな魚の骨が刺さっているかのような、あの不快ないがいが感。多くの方が一度は経験する症状かもしれません。

一時的なものであればあまり心配はいりませんが、その症状が長く続いたり、他の気になる症状を伴ったりする場合には、何らかの原因が隠れている可能性も考えられます。

この記事では、喉のいがいが感の主な原因、ご自身でできる対策、そしてどのような場合に医療機関を受診すべきかについて、できるだけ分かりやすく解説します。

喉の不快な症状に悩む方々が、少しでも安心して適切な対応をとれるようになるための一助となれば幸いです。

喉のいがいが感とは?その特徴と主な症状

喉のいがいが感は、人によって感じ方が様々です。具体的にどのような感覚なのか、また、他にどのような症状が現れることがあるのかを見ていきましょう。

いがいが感の具体的な表現

喉のいがいが感は、単に「いがいがする」というだけでなく、以下のように多様な言葉で表現されます。

- 喉に何かが引っかかっている感じ

- 喉に綿や髪の毛が絡みついているような感じ

- 喉の奥がチクチク、ヒリヒリする感じ

- 喉が乾燥している感じ

- 小さな異物感がある

これらの感覚は、常に感じられることもあれば、特定の状況(例えば、朝起きた時や乾燥した場所にいる時)に強く感じられることもあります。

このような具体的な感覚を把握することは、原因を探る上で手がかりになります。

いがいが感に伴いやすいその他の症状

喉のいがいが感だけでなく、以下のような症状が一緒に現れることがあります。これらの付随する症状も、原因を特定するための重要な情報となります。

喉のいがいが感に伴う主な症状

| 症状 | 特徴 | 考えられること |

|---|---|---|

| 咳・痰 | 乾いた咳や、粘り気のある痰が出る。 | 炎症、乾燥、アレルギーなど |

| 声のかすれ(嗄声) | 声が出しにくい、声が枯れる。 | 声帯の炎症、ポリープなど |

| 喉の痛み | 飲み込むときに痛む、何もしなくても痛む。 | 感染症、炎症など |

| 飲み込みにくさ(嚥下困難) | 食べ物や飲み物がスムーズに飲み込めない。 | 炎症、腫れ、神経系の問題など |

| 鼻水・鼻づまり | アレルギー性鼻炎や風邪の症状。 | アレルギー、感染症など |

| 胸やけ・ゲップ | 胃酸が逆流している感覚。 | 逆流性食道炎など |

これらの症状の有無や程度によって、考えられる原因が絞られてきます。

一時的な症状と持続的な症状の違い

喉のいがいが感が数時間から1日程度で自然に治まる場合は、ホコリっぽい場所にいた、少し大声を出した、といった一時的な刺激が原因である可能性が高いです。

この場合、特別な対応をしなくても改善することがほとんどです。

しかし、症状が数日間、あるいは1週間以上続く場合や、だんだんと悪化してくるような場合は、単なる一時的な刺激ではなく、何らかの疾患が背景にある可能性を考える必要があります。

特に、日常生活に支障が出るほどの不快感がある場合は、医療機関への相談を検討することが大切です。持続的な症状は、体が発している何らかのサインと捉え、軽視しないようにしましょう。

なぜ喉はいがいがするの?考えられる主な原因

喉のいがいが感を引き起こす原因は多岐にわたります。ここでは、代表的な原因をいくつか紹介します。

乾燥や刺激物質によるもの

私たちの喉の粘膜は、適度な潤いによって保護されています。しかし、乾燥や外部からの刺激によって粘膜がダメージを受けると、いがいがとした不快感が生じやすくなります。

空気の乾燥(冬場、エアコンなど)

特に空気が乾燥しやすい冬場や、エアコンが効いた室内では、鼻や喉の粘膜が乾燥しやすくなります。

粘膜の水分が失われると、その防御機能が低下し、わずかな刺激にも敏感に反応していまいが感や痛みを感じることがあります。

加湿器を使用したり、こまめに水分を摂ったりすることで、喉の乾燥を防ぐ工夫が大切です。

喫煙や受動喫煙

タバコの煙には多くの有害物質が含まれており、これらが喉の粘膜を直接刺激し、炎症を引き起こします。

喫煙者本人だけでなく、受動喫煙によってタバコの煙を吸い込むことでも、同様に喉への悪影響があります。長期間の喫煙は、慢性的な喉のいがいが感や咳の原因となることがあります。

大気汚染物質やホコリ、花粉

工場からの排気ガスや自動車の排気ガスなどの大気汚染物質、室内のホコリやハウスダスト、そして春先などに飛散する花粉も、喉の粘膜を刺激し、いがいが感や咳、アレルギー反応を引き起こす原因となります。

これらの物質が多い環境にいると、症状が悪化することがあります。

喉の粘膜を刺激する主な外的要因

| 要因 | 具体的な例 | 喉への影響 |

|---|---|---|

| 乾燥 | 冬の空気、エアコン、暖房 | 粘膜の乾燥、防御機能低下 |

| 化学物質 | タバコの煙、排気ガス、化学薬品の揮発成分 | 粘膜への直接刺激、炎症 |

| 物理的刺激物 | ホコリ、ハウスダスト、花粉、黄砂 | 粘膜への付着、アレルギー反応誘発 |

感染症によるもの

ウイルスや細菌などの病原体に感染することによって、喉に炎症が起こり、いがいが感や痛みが生じることがあります。

風邪やインフルエンザ

風邪(普通感冒)やインフルエンザは、喉のいがいが感や痛みを引き起こす代表的な感染症です。これらのウイルスが喉の粘膜に感染し炎症を起こすことで、様々な症状が現れます。

発熱や倦怠感、鼻水、咳などを伴うことが一般的です。

咽頭炎・喉頭炎

咽頭(鼻の奥から食道に至るまでの部分)や喉頭(のどぼとけのあたりで、声を出す声帯がある部分)に炎症が起こる病気です。

ウイルスや細菌の感染が主な原因ですが、刺激物の吸入や声の酷使などでも起こります。喉の痛み、いがいが感、飲み込みにくさ、声のかすれなどが主な症状です。

主な喉の感染症とその特徴

| 感染症名 | 主な原因 | 特徴的な症状 |

|---|---|---|

| 風邪症候群 | ライノウイルス、コロナウイルスなど | 喉の痛み、鼻水、咳、微熱 |

| インフルエンザ | インフルエンザウイルス | 高熱、関節痛、筋肉痛、喉の痛み |

| 急性咽頭炎 | ウイルス、細菌 | 喉の強い痛み、発赤、嚥下痛 |

| 急性喉頭炎 | ウイルス、声の酷使 | 声がれ、犬吠様咳嗽、喉の違和感 |

その他の感染症

頻度は低いですが、扁桃炎(へんとうえん)や、稀に結核などの特殊な感染症が喉の症状を引き起こすこともあります。扁桃炎では、喉の強い痛みや発熱、扁桃の腫れが見られます。

アレルギー反応によるもの

特定の物質(アレルゲン)に対して免疫系が過剰に反応することで、喉にいがいが感や痒み、咳などの症状が現れることがあります。

花粉症

スギやヒノキなどの花粉が原因となるアレルギー反応です。鼻水、鼻づまり、目のかゆみといった症状がよく知られていますが、花粉が喉の粘膜に付着することでも、いがいが感や咳を引き起こします。

特定の季節に症状が現れるのが特徴です。

ハウスダストやダニ

室内のホコリや、そこに潜むダニの死骸やフンもアレルゲンとなります。これらを吸い込むことで、一年を通して喉のいがいが感や咳、鼻炎症状などが現れることがあります。こまめな掃除が重要です。

食物アレルギー(口腔アレルギー症候群など)

特定の果物や野菜などを食べた後に、口の中や喉にかゆみやいがいが感、腫れなどが現れることがあります。これは口腔アレルギー症候群(OAS)と呼ばれ、花粉症と関連があることも指摘されています。

原因となる食物を特定し、避けることが基本的な対策です。

逆流性食道炎によるもの

胃の内容物、特に胃酸が食道へ逆流することによって、食道だけでなく喉にも炎症を引き起こし、いがいが感や咳、胸やけなどの症状が現れることがあります。

胃酸の逆流と喉への刺激

胃酸は非常に強い酸性のため、食道や喉の粘膜にとっては大きな刺激となります。胃と食道の間の括約筋の働きが弱まったり、胃の内圧が上昇したりすると、胃酸が逆流しやすくなります。

逆流した胃酸が喉にまで達すると、粘膜を傷つけ、慢性的な炎症やいがいが感、声のかすれなどを引き起こします。「喉に何かが上がってくる感じ」「酸っぱい感じ」を伴うこともあります。

食生活との関連

脂肪分の多い食事、食べ過ぎ、食後すぐに横になる習慣、アルコールやコーヒー、炭酸飲料の過剰摂取などは、胃酸の分泌を増やしたり、逆流しやすくしたりする要因となります。

また、肥満や猫背などの姿勢も影響することがあります。食生活や生活習慣の見直しが、症状改善につながることがあります。

その他の原因

上記以外にも、喉のいがいが感の原因となるものがあります。

- 声の使いすぎ(教師、歌手、アナウンサーなど声をよく使う職業の方)

- ストレスや自律神経の乱れ(咽喉頭異常感症など)

- 加齢による唾液分泌量の減少や筋力の低下

- 稀な疾患の可能性(喉頭がんや咽頭がんなどの腫瘍、神経系の疾患など)

特に、原因がはっきりしないのに症状が長く続く場合や、進行性の症状がある場合は、稀な疾患の可能性も念頭に置く必要があります。

自分でできる!喉のいがいが感のセルフケアと予防法

喉のいがいが感が気になる場合、医療機関を受診する前に自分で試せる対策や、日頃から行える予防法があります。原因に応じた適切なケアを心がけましょう。

喉の潤いを保つ工夫

喉の粘膜を乾燥から守り、潤いを保つことは、いがいが感の軽減と予防にとても重要です。

加湿器の使用や濡れタオルの活用

特に空気が乾燥する季節や、冷暖房を使用する際には、室内の湿度を適切に保つことが大切です。加湿器を使用したり、濡らしたタオルを室内に干したりするだけでも効果があります。

湿度の目安は50~60%程度です。湿度が高すぎるとカビの原因になるため注意しましょう。

こまめな水分補給

体の中から水分を補給することも、喉の潤いを保つためには欠かせません。一度に大量に飲むのではなく、こまめに少量ずつ水分を摂るように心がけましょう。

水や白湯、ノンカフェインのお茶などがおすすめです。

喉の潤いを保つための水分補給のポイント

| 飲み物の種類 | 推奨理由 | 注意点 |

|---|---|---|

| 水、白湯 | 最もシンプルで体に負担が少ない | 冷たすぎると刺激になることも |

| 麦茶、ハーブティー(ノンカフェイン) | カフェインを含まず、水分補給に適している | ハーブの種類によってはアレルギーに注意 |

| 経口補水液 | 脱水気味の時や、発汗が多い時に有効 | 糖分や塩分を含むため常用は避ける |

マスクの着用

マスクを着用することで、自分の呼気に含まれる水分がマスク内に留まり、喉や鼻の粘膜の乾燥を防ぐ効果が期待できます。また、ホコリや花粉などの刺激物を吸い込むのを減らす効果もあります。

特に乾燥した場所や人混みでは有効です。

刺激を避ける生活習慣

喉への刺激となるものを日常生活からできるだけ排除することも、症状の改善につながります。

禁煙と受動喫煙の回避

喫煙は喉の粘膜にとって最大の敵の一つです。禁煙することで、喉のいがいが感だけでなく、多くの健康上のメリットが得られます。

また、家族や周囲の人が喫煙者の場合は、受動喫煙を避けるための協力を求めることも大切です。

刺激物の少ない食事

香辛料の効いた辛い食べ物、熱すぎるもの、冷たすぎるもの、アルコール度数の高いお酒などは、喉の粘膜を刺激し、炎症を悪化させる可能性があります。

喉の調子が悪い時は、これらの摂取を控えるようにしましょう。消化の良い、温かいものがおすすめです。

大声を出さない、長話を避ける

大声を出したり、長時間話し続けたりすることは、声帯や喉の粘膜に負担をかけます。喉のいがいが感が気になる時は、できるだけ声を使わないようにし、喉を休ませることが重要です。

筆談やジェスチャーなどを活用するのも一つの方法です。

アレルギー対策

アレルギーが原因で喉のいがいが感が起きている場合は、アレルゲンを避けることが最も基本的な対策です。

原因物質の特定と回避

何に対してアレルギー反応が起きているのかを特定することが第一歩です。医療機関でアレルギー検査を受けることで、原因アレルゲンを調べることができます。

花粉症の場合は、花粉情報に注意し、飛散の多い日には外出を控える、マスクや眼鏡を着用するなどの対策が有効です。ハウスダストやダニが原因の場合は、こまめな掃除が重要になります。

主なアレルゲンと対策のポイント

| アレルゲン | 主な対策 | ポイント |

|---|---|---|

| 花粉(スギ、ヒノキなど) | マスク、眼鏡の着用、外出を控える、帰宅時の衣服の払い | 飛散情報を確認する |

| ハウスダスト・ダニ | こまめな掃除、布団の天日干しや掃除機がけ、防ダニ寝具の使用 | 湿度を低く保つことも有効 |

| 特定の食物 | 原因食物の摂取を避ける | 加工食品の成分表示を確認する |

室内清掃の徹底

ハウスダストやダニ、カビなどがアレルゲンとなる場合、室内の環境を清潔に保つことが非常に重要です。定期的な掃除機がけ、床や家具の拭き掃除、寝具の洗濯や天日干しなどを心がけましょう。

空気清浄機の使用も、室内のアレルゲンを減らすのに役立ちます。

免疫力を高める生活

体の抵抗力、つまり免疫力を高めることは、感染症の予防につながり、結果として喉のトラブルを減らすことにも役立ちます。

- バランスの取れた食事(ビタミン、ミネラルを十分に)

- 十分な睡眠(質の良い睡眠を確保する)

- 適度な運動(血行を促進し、体力をつける)

- ストレスを溜めない工夫(リラックスできる時間を持つ)

これらの健康的な生活習慣は、喉だけでなく、全身の健康維持にもつながります。

喉のいがいが感で医療機関を受診する目安

多くの喉のいがいが感はセルフケアで改善が期待できますが、中には医療機関での診察や治療が必要なケースもあります。どのような場合に受診を考えるべきか、その目安を知っておきましょう。

こんな症状があったら早めに相談を

以下のような症状が見られる場合は、自己判断せずに早めに医療機関を受診することをお勧めします。

- 喉のいがいが感が1週間以上続いている

- 症状が徐々に悪化している、または改善の兆しが見られない

- 我慢できないほどの強い喉の痛みがある

- 食べ物や飲み物が飲み込みにくい、むせる

- 声がれが2週間以上続く、または悪化する

- 呼吸が苦しい、息切れがする

- 38度以上の発熱が続く

- 血痰が出る

- 首にしこりがある

これらの症状は、より専門的な検査や治療が必要な病気のサインである可能性があります。

何科を受診すればよいか

喉の症状で医療機関を受診する場合、一般的にはまず「内科」または「耳鼻咽喉科」を受診します。

まずは内科か耳鼻咽喉科へ

風邪のような症状(発熱、咳、鼻水など)が主体であれば内科でも対応可能です。

しかし、喉の症状が強い場合や、声のかすれ、飲み込みにくさなど、喉に特化した症状が気になる場合は、喉の専門家である耳鼻咽喉科の受診がより適切です。

耳鼻咽喉科では、専用の器具を使って喉の奥を詳しく観察することができます。

症状に応じた専門医の選択

例えば、逆流性食道炎が疑われる場合は消化器内科、アレルギーが強く疑われる場合はアレルギー科(呼吸器内科や耳鼻咽喉科が兼ねていることもあります)など、症状や原因によっては、さらに専門性の高い診療科の受診が必要になることもあります。

最初の受診で医師に相談し、適切な診療科を紹介してもらうことも可能です。

受診時に医師に伝えるべきこと

的確な診断と治療を受けるためには、医師に正確な情報を伝えることが重要です。受診前に以下の点を整理しておくとスムーズです。

医師に伝えるべき主な情報

| 伝える項目 | 具体例 | なぜ重要か |

|---|---|---|

| 症状が始まった時期 | 「3日前から」「1ヶ月前から徐々に」など | 症状の急性・慢性の判断材料 |

| 具体的な症状 | 「喉が綿で塞がれた感じ」「飲み込むとチクッとする」など | 原因疾患の推定に役立つ |

| 症状の変化 | 「朝が一番ひどい」「話すと悪化する」「加湿すると楽になる」など | 原因や悪化要因の特定 |

| 他の症状 | 発熱、咳、鼻水、胸やけ、体重減少など | 全身状態の把握、合併症の確認 |

| これまでの病歴・治療歴 | アレルギー、喘息、逆流性食道炎など | 診断や治療薬選択の参考 |

| 服用中の薬・サプリメント | 降圧薬、漢方薬、ビタミン剤など(お薬手帳持参) | 薬の相互作用や副作用の確認 |

| 生活習慣 | 喫煙・飲酒の有無、職業、ストレス状況など | 生活習慣病や職業病の可能性 |

メモなどにまとめて持参すると、伝え忘れを防ぐことができます。

医療機関で行われる検査と診断

医療機関では、症状や疑われる原因に応じて様々な検査が行われます。これらの検査を通じて、喉のいがいが感の原因を特定し、適切な治療方針を立てます。

問診と視診

まず、医師が患者さんから症状について詳しく話を聞きます(問診)。いつから、どのような症状があるのか、症状が変化する状況、既往歴、生活習慣などについて尋ねられます。

その後、喉の奥を直接観察します(視診)。ペンライトや舌圧子(ぜつあつし)というヘラのような器具を使って、喉の粘膜の発赤、腫れ、膿の付着、ポリープや腫瘍の有無などを確認します。

症状の詳細な聞き取り

問診では、いがいが感の性質(チクチク、ヒリヒリ、異物感など)、持続時間、悪化・軽快する要因、随伴症状(咳、痰、発熱、声がれ、飲み込みにくさなど)について詳しく確認します。

これらの情報は、診断の手がかりとなります。

喉の奥の状態の確認

視診では、口を開けてもらい、舌を抑えながら咽頭や扁桃の状態を観察します。粘膜の色調、腫れの程度、白苔(はくたい:白い苔状のもの)の有無などをチェックします。

これにより、炎症の部位や程度、感染の兆候などを把握します。

必要に応じて行われる検査

問診や視診の結果、さらに詳しい情報が必要と判断された場合には、以下のような検査が行われます。

細菌・ウイルス検査(綿棒での採取など)

喉の感染が疑われる場合、原因となる細菌やウイルスを特定するために行われます。

喉の奥を綿棒でこすって検体を採取し、迅速検査キットでインフルエンザウイルスやA群溶連菌などを調べたり、培養検査で原因菌を特定したりします。これにより、適切な抗菌薬の選択などに役立ちます。

アレルギー検査(血液検査、皮膚テストなど)

アレルギーが原因である可能性が高いと考えられる場合に行われます。血液検査では、特定のアレルゲンに対するIgE抗体の量を測定し、何に対してアレルギー反応を起こしやすいかを調べます。

皮膚テスト(プリックテストなど)では、アレルゲン液を皮膚に少量滴下し、反応を見ることでアレルゲンを特定します。

内視鏡検査(ファイバースコープ)

喉の奥深くや声帯など、直接見えにくい部分を詳しく観察するために行われます。細い管状のカメラ(ファイバースコープ)を鼻または口から挿入し、モニターで喉頭や咽頭の状態をリアルタイムで確認します。

ポリープや初期のがんなどの微細な病変の発見に有効です。検査中の苦痛は少なく、短時間で終わることが多いです。

喉の検査の種類と主な目的

| 検査名 | 主な方法 | わかること・目的 |

|---|---|---|

| 喉頭鏡検査 | 鏡や硬性内視鏡で喉頭を観察 | 声帯や喉頭の炎症、ポリープ、腫瘍の有無 |

| 咽頭ファイバースコピー | 細い軟性内視鏡を鼻から挿入し咽喉頭を観察 | 鼻腔から下咽頭までの詳細な観察、初期病変の発見 |

| 細菌培養検査・迅速検査 | 喉の粘液を綿棒で採取 | 感染の原因となる細菌やウイルスの特定 |

| アレルギー検査 | 血液検査、皮膚テスト | アレルギーの原因物質(アレルゲン)の特定 |

画像検査(レントゲン、CTなど)

喉の周辺の構造や、炎症の広がり、腫瘍の有無などを評価するために行われることがあります。頸部レントゲン検査やCT検査、MRI検査などがあり、症状や疑われる疾患に応じて選択されます。

例えば、副鼻腔炎が喉の症状に関与している場合や、深部に病変が疑われる場合に有用です。

診断の確定と治療方針

これらの問診、視診、各種検査の結果を総合的に判断し、医師は喉のいがいが感の原因を診断します。

診断が確定すれば、それに基づいて具体的な治療方針が決定されます。患者さんには、診断結果と治療計画について分かりやすく説明がありますので、疑問や不安な点があれば遠慮なく質問しましょう。

喉のいがいが感に対する主な治療法

喉のいがいが感の治療は、その原因によって大きく異なります。原因を取り除くこと、症状を和らげること、そして再発を防ぐことが治療の柱となります。

原因に応じた治療の基本

最も重要なのは、いがいが感を引き起こしている根本的な原因に対する治療です。

例えば、細菌感染であれば抗菌薬、アレルギーであれば抗アレルギー薬やアレルゲンの回避、逆流性食道炎であれば胃酸を抑える薬や生活習慣の改善、といった具合です。

原因が特定できない場合や、複数の要因が絡み合っている場合は、症状を和らげる対症療法を中心に行うこともあります。

薬物療法

症状や原因に応じて、様々な種類の薬が用いられます。

炎症を抑える薬(消炎鎮痛薬、ステロイドなど)

喉の粘膜に炎症が起きている場合、その炎症を鎮めるために消炎鎮痛薬(NSAIDsなど)や、炎症が強い場合には短期間ステロイド薬(内服や吸入、点滴など)を使用することがあります。

これにより、痛みや腫れ、いがいが感を軽減します。

感染症に対する薬(抗菌薬、抗ウイルス薬など)

細菌感染が原因の場合は、原因菌に有効な抗菌薬(抗生物質)が処方されます。

ウイルス感染(風邪など)の場合は、特効薬がないことが多く、症状を和らげる対症療法が中心となりますが、インフルエンザなど一部のウイルスには抗ウイルス薬が有効な場合があります。

喉のいがいが感に使われる主な薬物療法

| 薬の種類 | 主な作用 | 代表的な使用ケース |

|---|---|---|

| 消炎鎮痛薬 | 炎症を抑え、痛みを和らげる | 咽頭炎、喉頭炎など |

| 抗菌薬(抗生物質) | 細菌の増殖を抑える、または殺菌する | 細菌性扁桃炎、細菌性咽頭炎など |

| 抗ヒスタミン薬・抗アレルギー薬 | アレルギー反応を抑える | アレルギー性鼻炎、花粉症に伴う喉の症状 |

| 去痰薬・鎮咳薬 | 痰を出しやすくする、咳を鎮める | 咳や痰が伴う場合 |

| 胃酸分泌抑制薬 | 胃酸の分泌を抑える | 逆流性食道炎 |

アレルギーに対する薬(抗ヒスタミン薬など)

アレルギー反応が原因の場合、抗ヒスタミン薬やロイコトリエン受容体拮抗薬などの抗アレルギー薬が用いられます。

これにより、ヒスタミンなどの化学伝達物質の働きを抑え、アレルギー症状(いがいが感、くしゃみ、鼻水など)を軽減します。点鼻薬や点眼薬が併用されることもあります。

胃酸を抑える薬(逆流性食道炎の場合)

逆流性食道炎が原因の場合、胃酸の分泌を強力に抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)や、H2ブロッカーなどが処方されます。

これにより、胃酸の逆流による喉への刺激を軽減し、症状の改善を図ります。食生活の改善も併せて行うことが重要です。

生活指導や対症療法

薬物療法と並行して、あるいは薬物療法が不要な場合に、症状を和らげるための生活指導や対症療法が行われます。

加湿やうがい、トローチなど

喉の乾燥を防ぐための加湿、喉の粘膜を清潔に保ち潤いを与えるためのうがい(水、塩水、うがい薬など)、喉の炎症や痛みを和らげる成分が含まれたトローチやのど飴の使用などが勧められます。

これらは手軽に行える対症療法として有効です。

- 加湿器の使用、濡れタオルの活用

- こまめな水分補給

- うがい(帰宅時、起床時など)

- トローチやのど飴の利用

声の安静

声の使いすぎが原因の場合や、喉頭炎などで声帯に炎症がある場合は、声を出さないようにして喉を休ませること(声の安静)が最も重要です。

筆談などを活用し、できるだけ会話を控えるように指導されることがあります。

稀なケースでの専門的治療

喉のポリープやがんなどの腫瘍が原因である場合は、手術療法や放射線治療、化学療法などの専門的な治療が必要となることがあります。

これらの治療は、病状や進行度、患者さんの状態などを総合的に判断し、専門医によって慎重に進められます。

早期発見・早期治療が重要となるため、気になる症状があれば放置せずに医療機関を受診することが大切です。

喉のいがいが感に関するよくある質問(Q&A)

ここでは、喉のいがいが感に関して患者さんからよく寄せられる質問とその回答をいくつか紹介します。

- Q喉のいがいがはうがいで良くなりますか?

- A

うがいは、喉の粘膜についたホコリや細菌、ウイルスなどを洗い流し、粘膜を潤す効果があるため、いがいが感の軽減に役立つことがあります。

特に乾燥や軽い刺激が原因の場合には有効です。ただし、うがいだけで全ての原因が解消されるわけではありません。

症状が続く場合は、他の原因も考えられるため、医療機関にご相談ください。うがい薬を使用する場合は、刺激の少ないものを選び、用法・用量を守って使用しましょう。

- Qいがいが感に効く食べ物や飲み物はありますか?

- A

特定の食べ物や飲み物だけで喉のいがいが感が完全に治るわけではありませんが、症状緩和に役立つものはあります。

例えば、はちみつには保湿効果や抗菌作用が期待でき、温かい飲み物に入れると喉を潤し和らげます。大根や生姜も、炎症を抑える効果があると言われています。

刺激の強い香辛料や熱すぎるもの、冷たすぎるものは避け、喉に優しいものを選びましょう。水分をこまめに摂ることも大切です。

- Qストレスで喉がいがいがすることはありますか?

- A

はい、あります。強いストレスや精神的な緊張が続くと、自律神経のバランスが乱れ、喉に異常感(ヒステリー球、咽喉頭異常感症などと呼ばれることもあります)が生じることがあります。

検査をしても特に器質的な異常が見つからないのに、喉の詰まり感や異物感、いがいが感が続くのが特徴です。ストレスの原因を特定し、解消に努めることや、十分な休息、リラックスできる時間を持つことが改善につながることがあります。

症状が辛い場合は、心療内科や精神科の受診も検討されます。

- Q子供の喉のいがいがで気をつけることは?

- A

子供は自分の症状をうまく表現できないことがあります。「喉が変な感じがする」「何か詰まっている」などと訴えるかもしれません。

風邪やアレルギー、乾燥などが原因であることが多いですが、大人と同様に様々な原因が考えられます。

特に、呼吸が苦しそう、声がかすれている、飲み込みにくそう、高熱がある、といった症状が見られる場合は、早めに小児科や耳鼻咽喉科を受診してください。

また、小さな子供の場合、誤って異物を飲み込んでしまう可能性も考慮に入れる必要があります。

以上