「喉に何かが引っかかっているような感じがする」「食べ物や唾を飲み込むときに違和感がある」「常に喉に何か詰まっているようで気になる」。

このような喉のつかえ感や異物感は、多くの方が一度は経験するかもしれない症状です。一時的なものであれば心配いらないこともありますが、症状が続いたり、他の症状を伴ったりする場合は注意が必要です。

この記事では、喉のつかえ感や異物感の原因として考えられること、ご自身でできる対処法、医療機関を受診する目安などについて、分かりやすく解説します。

喉のつかえ感や異物感とはどのような症状か

喉のつかえ感や異物感は、客観的に異常が見当たらないにもかかわらず、喉に何かがあるように感じる状態を指します。感じ方には個人差があり、さまざまな言葉で表現されます。

これらの感覚は、食事の妨げになったり、日常生活で不快感をもたらしたりすることがあります。

具体的な症状の表現

患者さんが訴える喉のつかえ感や異物感の表現は多岐にわたります。

例えば、「喉に球があるような感じ(ヒステリー球とも呼ばれます)」「喉がイガイガする」「何か貼り付いている感じ」「圧迫感がある」「狭くなっている感じ」などです。

これらの症状は、唾液を飲み込むときに特に強く感じることがあります。

喉のつかえ感で現れる主な症状

| 症状の表現 | 具体的な感覚 | 考えられる要因 |

|---|---|---|

| 球がある感じ | 喉の奥にボールや塊があるような感覚 | ストレス、不安など |

| イガイガ・チクチク | 喉の粘膜が刺激されているような感覚 | 乾燥、炎症初期など |

| 何かが貼り付いている | 痰や食べ物が残っているような感覚 | 鼻炎、逆流性食道炎など |

症状が現れるタイミング

症状が現れるタイミングも人によって異なります。常に違和感がある方もいれば、特定の状況下で症状が強まる方もいます。

例えば、空腹時や食後、緊張したとき、特定の食べ物を食べた後などに症状を感じやすくなることがあります。症状の持続時間も、数分で治まるものから数週間以上続くものまで様々です。

他の症状を伴う場合

喉のつかえ感や異物感に加えて、他の症状が現れることもあります。例えば、声のかすれ(嗄声)、飲み込みにくさ(嚥下困難)、胸やけ、咳、痰、体重減少などです。

これらの随伴症状は、原因を特定する上で重要な手がかりとなります。特に、飲み込みにくさや体重減少が見られる場合は、早めに医療機関に相談することが重要です。

喉に何かが引っかかる感じがする主な原因

喉のつかえ感や異物感は、様々な原因によって引き起こされます。原因は一つとは限らず、複数の要因が絡み合っていることもあります。

大きく分けると、生活習慣に起因するもの、ストレスなどの心因性のもの、そして何らかの病気が背景にある場合があります。

生活習慣に起因する要因

日常生活の中での習慣が、喉の不快感を引き起こすことがあります。喫煙や飲酒は喉の粘膜を刺激し、炎症や乾燥を招く可能性があります。

また、声の使いすぎや、乾燥した環境での長時間の滞在も喉に負担をかけます。食生活の乱れ、特に刺激物の多い食事や早食いなども影響することがあります。

生活習慣に起因する喉の引っかかり感の原因と対策

| 原因 | 具体的な影響 | 対策のポイント |

|---|---|---|

| 喫煙 | 喉の粘膜への刺激、乾燥 | 禁煙を試みる |

| 過度な飲酒 | 粘膜の炎症、脱水 | 飲酒量を控える、休肝日を設ける |

| 空気の乾燥 | 喉の粘膜の乾燥、刺激 | 加湿器の使用、こまめな水分補給 |

ストレスや精神的な要因

精神的なストレスや不安感、緊張などが喉の違和感として現れることがあります。

これは「咽喉頭異常感症(いんこうとういじょうかんしょう)」や「ヒステリー球」とも呼ばれ、検査をしても明らかな器質的異常が見つからない場合に考えられます。

自律神経のバランスが乱れることで、喉の筋肉が過度に緊張したり、感覚が過敏になったりすることが原因と考えられています。

ストレスと喉の引っかかり感の関係

| ストレスの影響 | 喉への作用 | 現れやすい症状 |

|---|---|---|

| 自律神経の乱れ | 喉の筋肉の緊張、知覚過敏 | 喉のつかえ感、圧迫感 |

| 唾液分泌の減少 | 喉の乾燥感、飲み込みにくさ | 喉のイガイガ感 |

| 無意識の嚥下増加 | 喉の筋肉疲労 | 喉の違和感、異物感 |

ストレスを感じやすい状況や、うつ状態、不安障害などがある場合に、喉の症状が悪化することがあります。十分な休息や睡眠、リラックスできる時間を持つことが大切です。

アレルギー反応

特定のアレルゲン(花粉、ハウスダスト、食物など)に対するアレルギー反応の一部として、喉のイガイガ感や腫れぼったさ、異物感が生じることがあります。

アレルギー性鼻炎や喘息を持つ方に多く見られる傾向があります。原因となるアレルゲンを特定し、避けることが基本的な対策となります。

- 花粉(スギ、ヒノキなど)

- ハウスダスト(ダニ、カビなど)

- 特定の食物(果物、甲殻類など)

喉の引っかかり感で考えられる病気

喉のつかえ感や異物感が続く場合、背景に何らかの病気が隠れている可能性も考慮する必要があります。ここでは、代表的な病気について説明します。

自己判断せずに、症状が気になる場合は医療機関を受診しましょう。

逆流性食道炎

胃酸や胃の内容物が食道へ逆流することによって、食道の粘膜に炎症が起こる病気です。

胸やけや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)が主な症状ですが、胃酸が喉の近くまで逆流すると、喉の痛み、声のかすれ、咳、そして喉のつかえ感や異物感を引き起こすことがあります。

特に食後や横になったときに症状が悪化しやすいのが特徴です。

逆流性食道炎の主な症状と喉への影響

| 主な症状 | 喉への影響 | 悪化しやすいタイミング |

|---|---|---|

| 胸やけ | 胃酸による喉の刺激、炎症 | 食後、夜間、前かがみ時 |

| 呑酸 | 喉のつかえ感、声のかすれ | 脂っこい食事の後 |

| 咳 | 慢性的な咳、喉のイガイガ感 | 横になったとき |

脂肪分の多い食事、食べ過ぎ、食後すぐに横になる習慣、肥満、喫煙などが悪化要因となります。生活習慣の改善や薬物療法で治療します。

咽喉頭炎(いんこうとうえん)

ウイルスや細菌の感染により、喉の奥にある咽頭や喉頭に炎症が起こる病気です。

風邪の一症状として現れることが多く、喉の痛み、発熱、咳、痰、声のかすれなどに加え、喉の異物感や腫れぼったさを感じることがあります。炎症が慢性化すると、症状が長引くこともあります。

扁桃炎(へんとうえん)

喉の奥の両側にある扁桃に、ウイルスや細菌が感染して炎症を起こす病気です。強い喉の痛み、発熱、倦怠感、飲み込むときの痛みなどが主な症状です。

扁桃が腫れることで、喉に何かが詰まったような感覚や異物感が生じることがあります。繰り返し扁桃炎を起こす場合は、慢性扁桃炎と呼ばれます。

喉頭アレルギー

特定のアレルゲンが喉頭粘膜に付着し、アレルギー反応を引き起こすことで、喉のイガイガ感、かゆみ、咳、そして異物感などが生じます。原因アレルゲンは花粉、ハウスダスト、食物など様々です。

症状が特定の季節や環境で悪化する場合は、喉頭アレルギーの可能性を考えます。

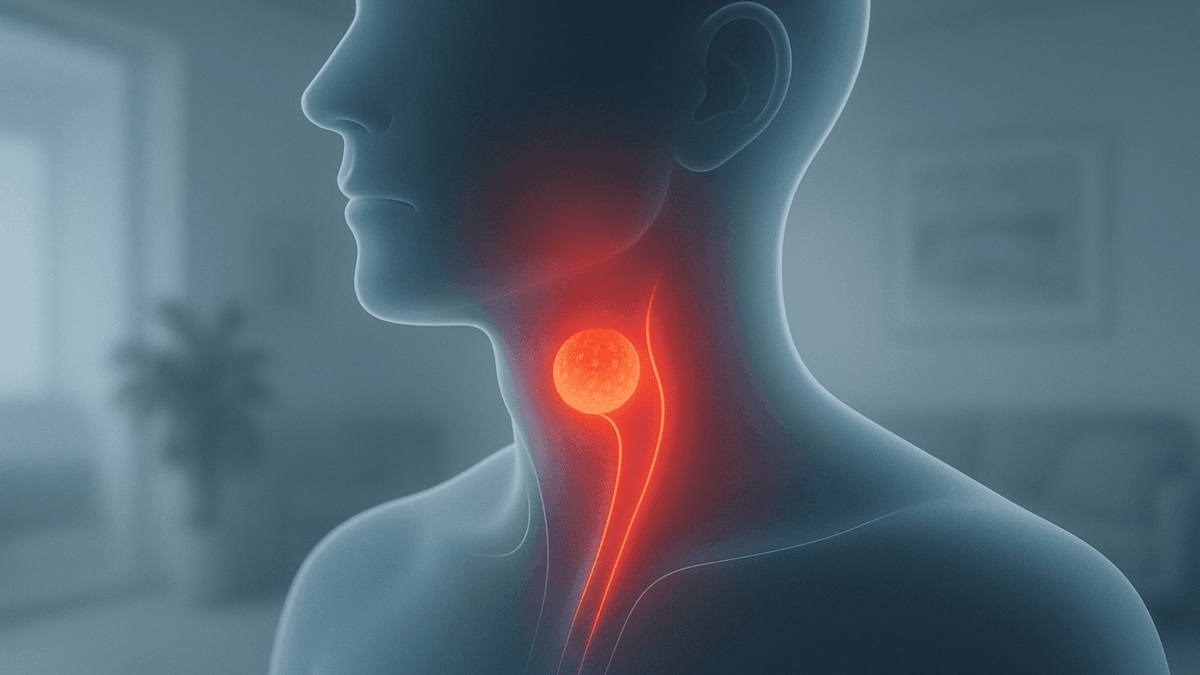

甲状腺の病気

首の前側にある甲状腺に異常が生じる病気(甲状腺腫、甲状腺がんなど)でも、喉の圧迫感や異物感を感じることがあります。甲状腺が腫れることで、周囲の組織を圧迫するために起こります。

声のかすれや飲み込みにくさを伴うこともあります。甲状腺機能亢進症(バセドウ病)や甲状腺機能低下症(橋本病)などでは、喉の違和感以外にも全身的な症状が現れます。

まれな原因(腫瘍など)

頻度は低いですが、喉や食道に腫瘍(良性・悪性を含む)ができると、初期症状として喉のつかえ感や異物感、飲み込みにくさが現れることがあります。

症状が持続したり、進行したりする場合、体重減少や血痰などの症状が見られる場合は、精密検査が必要です。早期発見・早期治療が重要です。

喉の引っかかり感以外の注意すべき症状

- 飲み込みにくさ、むせやすさの悪化

- 声のかすれが続く

- 血痰が出る

- 原因不明の体重減少

自分でできる対処法とセルフケア

喉のつかえ感や異物感が軽度で、他の深刻な症状がない場合は、セルフケアで症状が和らぐことがあります。ただし、症状が改善しない場合や悪化する場合は、医療機関を受診しましょう。

喉の保湿と加湿

喉の乾燥は、違和感やイガイガ感の原因となります。こまめに水分を摂取し、喉を潤すことが大切です。

特に空気が乾燥しやすい季節や、エアコンの効いた室内では、加湿器を使用したり、濡れタオルを干したりして、室内の湿度を適切に保つように心がけましょう。

マスクの着用も、喉の湿度を保つのに役立ちます。

喉の乾燥を防ぐための工夫

- こまめな水分補給(水、白湯など)

- 加湿器の使用(湿度50~60%が目安)

- マスクの着用

生活習慣の見直し

喫煙や過度な飲酒は喉に負担をかけるため、控えることが望ましいです。バランスの取れた食事を心がけ、刺激物(香辛料、熱すぎるもの、冷たすぎるもの)の摂取を避けましょう。

十分な睡眠と休息を取り、ストレスを溜め込まないようにすることも重要です。

自分でできる喉のケア方法

| ケア方法 | 具体的な内容 | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| うがい | 塩水やうがい薬でうがいをする | 喉の粘膜の清浄、保湿 |

| 喉に優しい食事 | 刺激物を避け、消化の良いものを食べる | 喉への負担軽減 |

| 十分な睡眠 | 質の高い睡眠を確保する | 免疫力の維持、ストレス軽減 |

ストレスマネジメント

ストレスが原因で喉の症状が出ている場合は、リラックスできる方法を見つけることが大切です。

趣味の時間を楽しむ、軽い運動をする、深呼吸や瞑想を取り入れるなど、自分に合ったストレス解消法を試してみましょう。必要であれば、専門家のカウンセリングを受けることも検討します。

市販薬の利用について

喉の炎症を抑える薬や、痰を出しやすくする薬、胃酸の分泌を抑える薬などが市販されています。症状に合わせて薬剤師に相談の上、適切に使用することは一つの方法です。

ただし、市販薬を一定期間使用しても症状が改善しない場合は、医療機関を受診してください。

医療機関を受診する目安

喉のつかえ感や異物感は、多くの場合、一時的なものや心配のない原因によるものですが、中には注意が必要な病気が隠れていることもあります。

以下のような場合は、医療機関(内科、耳鼻咽喉科など)の受診を検討しましょう。

症状が長期間続く場合

セルフケアを行っても、喉の違和感が2週間以上続く場合は、一度医師に相談することをお勧めします。特に症状が徐々に悪化している場合は、早めの受診が大切です。

症状が日常生活に支障をきたす場合

喉の不快感が強く、食事や会話、睡眠などに影響が出ている場合は、我慢せずに医療機関を受診しましょう。原因を特定し、適切な対処を行うことで、生活の質の改善が期待できます。

他の症状を伴う場合

喉のつかえ感に加えて、以下のような症状が見られる場合は、何らかの病気が原因である可能性が高まります。これらの症状がある場合は、特に注意が必要です。

医療機関を受診する目安となる症状

| 注意すべき症状 | 考えられる状態 | 受診のポイント |

|---|---|---|

| 飲み込みにくさ(嚥下困難) | 食道や喉の器質的な問題の可能性 | 食事が摂りにくい場合は早めに |

| 声のかすれ(嗄声)が続く | 声帯の炎症やポリープ、腫瘍など | 2週間以上続く場合は相談 |

| 呼吸困難感 | 気道狭窄や重度のアレルギー反応など | 緊急性が高い場合がある |

| 原因不明の体重減少 | 悪性腫瘍などの可能性 | 他の症状と合わせて医師に伝える |

| 血痰や吐血 | 気道や消化管からの出血の可能性 | 速やかに受診する |

不安感が強い場合

症状自体は軽微でも、「何か悪い病気ではないか」という不安感が強い場合は、一度医療機関を受診して検査を受け、医師の説明を聞くことで安心できることがあります。

不安を抱え続けるよりも、専門家のアドバイスを求めることが大切です。

医療機関での検査と診断

医療機関では、まず問診で症状の詳しい内容(いつから、どんな感じか、他の症状はあるかなど)や既往歴、生活習慣などを確認します。

その後、必要に応じて各種検査を行い、原因を特定していきます。

問診と視診・触診

医師は、患者さんの訴えを丁寧に聞き取ります。症状の具体的な内容、始まった時期、症状が変化するきっかけ、既往歴、喫煙・飲酒歴、アレルギーの有無、服用中の薬、ストレスの状況などを詳しく尋ねます。

その後、口を開けて喉の奥を視診したり、首の周りを触診してリンパ節の腫れや甲状腺の異常がないかなどを確認します。

医療機関で尋ねられる可能性のあること

- 症状の具体的な内容(つかえる感じ、イガイガするなど)

- 症状が始まった時期ときっかけ

- 症状が悪化する時、軽快する時

- 食事や睡眠への影響

内視鏡検査(ファイバースコープ)

鼻や口から細いカメラ(ファイバースコープ)を挿入し、喉の奥(咽頭・喉頭)や食道の状態を直接観察する検査です。粘膜の炎症、腫れ、ポリープ、腫瘍の有無などを詳細に確認できます。

逆流性食道炎が疑われる場合は、食道粘膜の状態も評価します。検査は比較的短時間で終わり、必要に応じて組織の一部を採取して病理検査を行うこともあります(生検)。

画像検査

頸部X線検査、頸部CT検査、頸部MRI検査、頸部超音波(エコー)検査などが行われることがあります。これらの検査は、喉の周囲の構造や甲状腺、リンパ節の状態などを評価するのに役立ちます。

特に腫瘍が疑われる場合や、内視鏡では観察しにくい部位の評価に有用です。

その他の検査

血液検査で炎症反応やアレルギーの有無、甲状腺機能などを調べることがあります。逆流性食道炎が強く疑われる場合には、食道内pHモニタリング検査(胃酸の逆流の程度を調べる検査)を行うこともあります。

また、症状や所見に応じて、嚥下機能検査(飲み込みの機能を評価する検査)など、専門的な検査を追加することもあります。

医療機関での治療法

喉のつかえ感や異物感の治療は、その原因によって異なります。原因疾患が特定された場合は、その病気に対する治療が基本となります。

原因がはっきりしない場合や、ストレスなどが関与していると考えられる場合は、症状を和らげる対症療法や生活指導が中心となります。

原因疾患に対する治療

例えば、逆流性食道炎が原因であれば、胃酸の分泌を抑える薬(プロトンポンプ阻害薬など)や消化管運動機能改善薬、制酸薬などを使用します。

細菌感染による咽喉頭炎や扁桃炎であれば、抗菌薬(抗生物質)を処方します。アレルギーが原因の場合は、抗ヒスタミン薬やステロイド薬(点鼻薬や吸入薬を含む)などを使用し、アレルゲンの回避指導も行います。

甲状腺の病気や腫瘍が見つかった場合は、それぞれの専門的な治療(手術、放射線治療、薬物療法など)を進めます。

対症療法

原因が特定できない場合や、症状が軽微な場合には、症状を和らげるための薬物療法が行われることがあります。

例えば、喉の炎症を抑える消炎鎮痛薬、痰を出しやすくする去痰薬、咳を鎮める鎮咳薬などが用いられます。また、喉の乾燥を防ぐために、保湿剤や人工唾液などが処方されることもあります。

生活指導・食事指導

喫煙や飲酒の習慣がある方には禁煙や節酒を勧めます。食事については、刺激物を避け、バランスの取れた食事を心がけるよう指導します。

逆流性食道炎の場合は、脂肪分の多い食事を控える、食後すぐに横にならない、就寝時の頭位を高くするなどの工夫が有効です。

精神的なケア

ストレスや不安が症状の大きな原因となっていると考えられる場合は、抗不安薬や抗うつ薬などの薬物療法が検討されることがあります。

また、カウンセリングや認知行動療法などの心理療法が有効な場合もあります。十分な休息を取り、リラックスできる環境を整えることも重要です。

よくある質問

喉のつかえ感や異物感に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q喉のつかえ感は自然に治りますか?

- A

原因によって異なります。一時的な喉の乾燥や軽い炎症、ストレスによるものであれば、生活習慣の改善や十分な休息によって自然に軽快することがあります。

しかし、症状が長引く場合や他の症状を伴う場合は、何らかの病気が隠れている可能性もあるため、医療機関の受診をお勧めします。

- Q喉の異物感で食べ物が飲み込みにくいのですが、大丈夫でしょうか?

- A

食べ物が実際に飲み込みにくい(嚥下困難)症状がある場合は、注意が必要です。食道や喉に器質的な問題(炎症、狭窄、腫瘍など)が生じている可能性があります。特に、固形物が通りにくい、むせる、体重が減ってきたなどの症状があれば、早めに医療機関を受診してください。

喉の違和感に関するQ&A

質問のポイント 考えられること 対応の目安 タバコを吸うと症状が悪化する 喫煙による喉への刺激、炎症 禁煙を試みる、医師に相談 ストレスを感じると喉が詰まる感じがする 咽喉頭異常感症の可能性 ストレス対策、リラックス、改善なければ受診 市販薬を飲んでも良くならない 原因が市販薬で対応できないもの、または診断が異なる可能性 医療機関を受診して正確な診断を受ける

- Q何科を受診すればよいですか?

- A

喉の症状が主な場合は、まず耳鼻咽喉科の受診を検討するとよいでしょう。喉や食道の専門的な診察や検査が可能です。

胸やけなど消化器症状も伴う場合は内科や消化器内科、原因がはっきりせず全身的な不調がある場合も内科が窓口となります。

かかりつけ医がいる場合は、まずそちらに相談するのも良い方法です。

- Q検査は痛いですか?

- A

喉の内視鏡検査(ファイバースコープ)は、鼻や口から細いカメラを挿入するため、多少の違和感や反射(嘔吐反射など)を感じることがあります。

検査前には局所麻酔を行うことで、苦痛を軽減する工夫をします。医師や看護師が声をかけながら行いますので、不安なことは遠慮なく伝えてください。

その他のX線検査や超音波検査、血液検査などは、通常大きな痛みを伴うものではありません。

喉のつかえ感や異物感は、さまざまな原因で起こりうる症状です。気になる症状が続く場合は、自己判断せずに医療機関に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。

以上