喉の奥がヒリヒリしたり、チクチクとしたり、まるで焼けるような不快な感覚に悩んでいませんか。

こうした喉の痛みは、風邪のひき始めから、声の出しすぎ、あるいは何らかの病気のサインである可能性も考えます。

この記事では、喉にヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚が生じる主な原因、伴いやすい症状、ご自身でできる対処法、そして医療機関を受診する目安について詳しく解説します。

神戸きしだクリニック公式Youtubeチャンネルでの音声解説はこちら

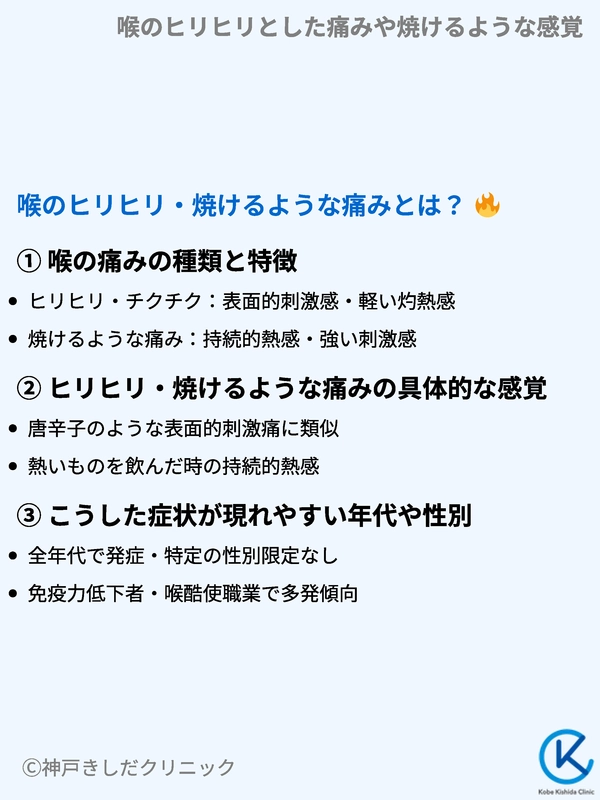

喉のヒリヒリ・焼けるような痛みとは?

喉の痛みは、誰もが一度は経験するありふれた症状の一つです。

しかし、その痛みの感じ方や強さ、持続期間は様々です。「ヒリヒリする」「焼けるようだ」といった表現で言い表される痛みは、特に不快感が強く、日常生活にも影響を及ぼすことがあります。

まずは、こうした痛みがどのようなものか、具体的に見ていきましょう。

喉の痛みの種類と特徴

喉の痛みの感じ方にはいくつかの種類があります。例えば、飲み込むときにズキッとする痛み、常にジンジンと感じる痛み、イガイガするような不快感などです。

ヒリヒリとしたり、焼けるような痛みは、喉の粘膜が何らかの原因で炎症を起こしたり、刺激を受けたりしている状態を示唆します。

喉の痛みの表現と主な感覚

| 痛みの表現 | 主な感覚 | 考えられる状態 |

|---|---|---|

| ヒリヒリ・チクチク | 表面的な刺激感、軽い灼熱感 | 粘膜の軽度な炎症、乾燥 |

| 焼けるような痛み | 持続的な熱感、強い刺激感 | 比較的強い炎症、粘膜のただれ |

| ズキズキ・ガンガン | 拍動性の強い痛み | 扁桃炎など、強い炎症 |

| イガイガ・ゴロゴロ | 異物感、不快感 | 炎症の初期、乾燥、軽い刺激 |

ヒリヒリ・焼けるような痛みの具体的な感覚

「ヒリヒリする」という感覚は、唐辛子などの香辛料に触れたときのような、表面的な刺激痛に近いかもしれません。

一方、「焼けるような」感覚は、それよりも少し強く、熱いものを飲んでしまったときのような、持続的な熱感を伴う痛みを指すことが多いです。

これらの感覚は、喉の粘膜が直接的なダメージを受けていることを反映していると考えられます。

こうした症状が現れやすい年代や性別

喉のヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚は、特定の年代や性別に限定されるものではありません。子どもから高齢者まで、誰にでも起こり得ます。

ただし、免疫力が低い幼児や高齢者、喉を酷使する職業の人、喫煙習慣のある人、アレルギー体質の人などは、症状が現れやすい傾向があるかもしれません。

また、空気が乾燥する季節や、風邪が流行する時期には、より多くの人がこうした症状を経験する可能性があります。

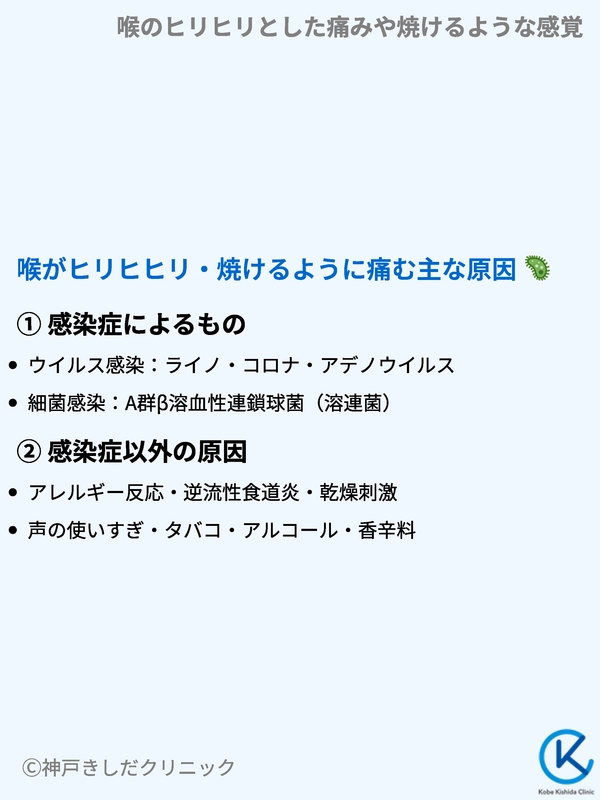

喉がヒリヒヒリ・焼けるように痛む主な原因

喉にヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚が生じる原因は多岐にわたります。大きく分けると、ウイルスや細菌による「感染症」と、それ以外の「感染症以外の原因」があります。

原因を特定することが、適切な対処への第一歩となります。

感染症によるもの

喉の痛みの最も一般的な原因は、ウイルスや細菌といった病原体による感染症です。これらの病原体が喉の粘膜に付着し、炎症を引き起こすことで痛みが生じます。

ウイルス感染

風邪症候群(普通感冒)の多くはウイルス感染が原因で、ライノウイルス、コロナウイルス(新型コロナウイルス感染症とは異なる従来の風邪のコロナウイルス)、アデノウイルス、RSウイルスなどが代表的です。

これらのウイルスは、喉の粘膜で増殖し、炎症を引き起こしてヒリヒリとした痛みや赤み、腫れなどを生じさせます。

インフルエンザウイルスによる感染でも、高熱や関節痛とともに強い喉の痛みが現れることがあります。

細菌感染

細菌感染による喉の痛みでは、A群β溶血性連鎖球菌(溶連菌)がよく知られています。

溶連菌感染症は、特に子どもに多く見られ、強い喉の痛み、発熱、扁桃の腫れや白い膿の付着、体や手足の発疹(猩紅熱)などを伴うことがあります。

その他、肺炎マイコプラズマや肺炎クラミジアなども、喉の痛みを引き起こす細菌として挙げられます。

ウイルス感染と細菌感染の一般的な違い

| 特徴 | ウイルス性咽頭炎 | 細菌性咽頭炎(代表例:溶連菌) |

|---|---|---|

| 主な症状 | 咳、鼻水、くしゃみ、微熱、全身倦怠感など多彩 | 強い喉の痛み、高熱、扁桃の腫れ・膿、首のリンパ節の腫れ |

| 進行 | 比較的ゆっくり進行することが多い | 急速に症状が悪化することがある |

| 治療薬 | 対症療法が中心(特効薬は少ない) | 抗菌薬(抗生物質)が有効 |

感染症以外の原因

喉のヒリヒリ感や焼けるような痛みは、感染症だけでなく、様々な要因によっても引き起こされます。日常生活に潜む原因も少なくありません。

アレルギー反応

特定の物質に対するアレルギー反応が、喉の粘膜に炎症を引き起こし、ヒリヒリとした痛みやイガイガ感を生じさせることがあります。代表的なアレルゲンには以下のようなものがあります。

- 花粉(スギ、ヒノキ、ブタクサなど)

- ハウスダスト、ダニ

- ペットの毛やフケ

- 特定の食物

これらのアレルゲンを吸い込んだり、摂取したりすることで、喉にかゆみや痛み、咳などの症状が現れます。鼻炎や喘息を合併することも多いです。

口腔アレルギー症候群といって、特定の果物や野菜を食べた後に口の中や喉がイガイガしたり、ヒリヒリしたりするケースもあります。

逆流性食道炎(胃食道逆流症)

胃酸や消化酵素を含んだ胃の内容物が食道に逆流することで、食道や喉の粘膜が炎症を起こす病気です。

胸焼けや呑酸(酸っぱいものが上がってくる感じ)が主な症状ですが、胃酸が喉まで達すると、喉のヒリヒリ感、焼けるような痛み、咳、声がれなどを引き起こします。

特に食後や就寝中に症状が現れやすい傾向があります。

乾燥や刺激物の影響

空気が乾燥していると、喉の粘膜も乾燥しやすくなります。粘膜の潤いが失われると、バリア機能が低下し、わずかな刺激にも敏感に反応してヒリヒリとした痛みを感じやすくなります。

また、以下のような刺激物も喉の痛みの原因となります。

- タバコの煙(受動喫煙を含む)

- アルコール

- 香辛料の多い食べ物

- 化学物質や汚れた空気

これらの刺激物は、直接的に喉の粘膜を傷つけたり、炎症を悪化させたりします。

声の使いすぎ

教師、歌手、アナウンサーなど、日常的に大きな声を出したり、長時間話し続けたりする職業の人は、喉を酷使することで声帯や喉の粘膜に炎症が生じやすくなります。

これを音声酷使といい、声がれや喉の痛み、ヒリヒリ感などを引き起こします。カラオケで長時間歌った後などにも同様の症状が現れることがあります。

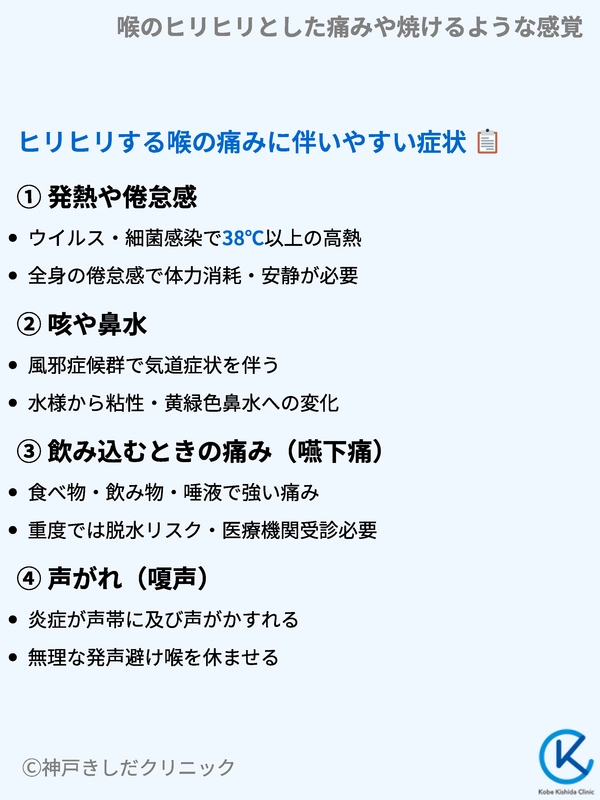

ヒリヒリする喉の痛みに伴いやすい症状

喉のヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚は、単独で現れることもありますが、多くの場合、他の症状を伴います。これらの随伴症状は、原因を推測する上で重要な手がかりとなります。

発熱や倦怠感

ウイルスや細菌による感染症が原因の場合、発熱や全身の倦怠感(だるさ)を伴うことが一般的です。特にインフルエンザや溶連菌感染症などでは、38℃以上の高熱が出ることもあります。

発熱は体が病原体と戦っているサインですが、体力を消耗させるため、安静が必要です。

咳や鼻水

風邪症候群の多くでは、喉の痛みに加えて咳や鼻水、くしゃみといった気道症状が現れます。咳は、喉の刺激や気道内の異物を排出しようとする体の防御反応です。

鼻水は、初期には水のようにサラサラしていますが、次第に粘り気のある黄色や緑色の鼻水に変化することもあります。

飲み込むときの痛み(嚥下痛)

喉の炎症が強いと、食べ物や飲み物、あるいは唾液を飲み込む際に強い痛みを感じるようになります。これを嚥下痛(えんげつう)といいます。

嚥下痛がひどいと、食事や水分補給が困難になり、脱水症状を引き起こす可能性もあるため注意が必要です。

嚥下痛の程度と注意点

| 嚥下痛の程度 | 食事の工夫 | 注意点 |

|---|---|---|

| 軽い痛み・違和感 | 刺激の少ない、柔らかいものを選ぶ | 無理に固形物を摂る必要はない |

| 唾液を飲むのも辛い | ゼリー飲料、スープ、経口補水液など | 脱水に注意し、こまめに水分補給 |

| 水分も摂れない | 速やかに医療機関を受診 | 点滴による水分・栄養補給が必要な場合も |

声がれ(嗄声)

喉の炎症が声帯にまで及ぶと、声がかすれたり、出しにくくなったりします。これを嗄声(させい)といいます。声の使いすぎや、ウイルス感染による喉頭炎などでよく見られます。

声がれがある場合は、無理に声を出そうとせず、喉を休ませることが大切です。

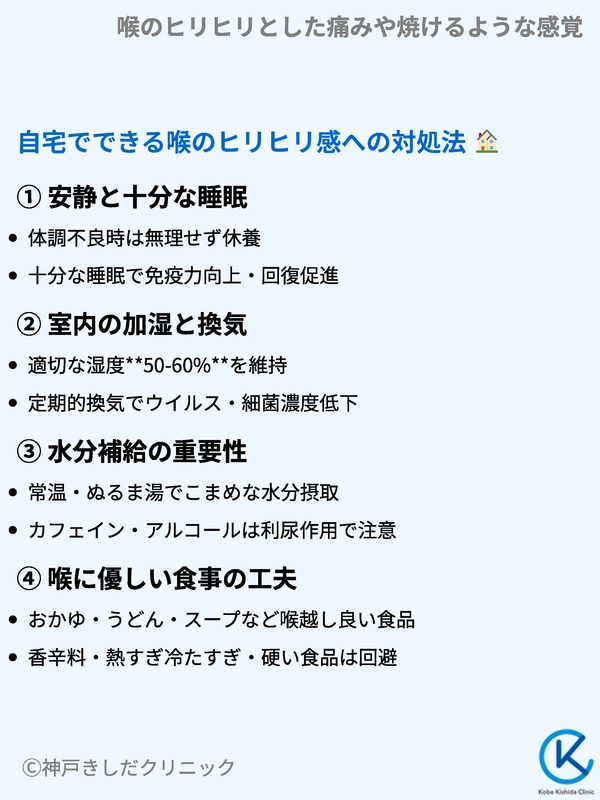

自宅でできる喉のヒリヒリ感への対処法

喉にヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚がある場合、症状が軽ければ自宅でのセルフケアで改善することもあります。ただし、症状が強い場合や長引く場合は、医療機関の受診を検討してください。

ここでは、ご自身でできる対処法をいくつか紹介します。

安静と十分な睡眠

体調が優れないときは、無理をせず、ゆっくりと休養を取ることが最も重要です。十分な睡眠は、体の免疫力を高め、回復を助けます。特に発熱がある場合は、体力を消耗しやすいため、安静を心がけましょう。

室内の加湿と換気

空気が乾燥していると、喉の粘膜も乾燥し、痛みが悪化しやすくなります。加湿器を使用したり、濡れタオルを室内に干したりして、適切な湿度(50~60%程度が目安)を保つようにしましょう。

また、定期的に窓を開けて空気を入れ替えることも、室内のウイルスや細菌の濃度を下げ、新鮮な空気を取り込むために有効です。

室内の乾燥対策

| 対策方法 | 具体的な工夫 | 期待できること |

|---|---|---|

| 加湿器の使用 | 適切な湿度設定、清掃の徹底 | 喉や鼻の粘膜の潤いを保つ |

| 濡れタオルの利用 | 室内に数枚干す | 手軽に湿度を上げる |

| 観葉植物を置く | 植物からの蒸散作用を利用 | 室内の湿度調整、空気清浄効果も |

水分補給の重要性

喉の粘膜を潤し、炎症を和らげるためには、こまめな水分補給が大切です。また、発熱時には脱水症状を防ぐためにも水分摂取は重要です。

冷たすぎる飲み物や熱すぎる飲み物は喉への刺激となることがあるため、常温またはぬるま湯程度のものがおすすめです。

水分補給に適した飲み物

- 水、白湯

- 麦茶、番茶などのノンカフェインのお茶

- 経口補水液(OS-1など)※脱水が疑われる場合

コーヒーや緑茶、紅茶などのカフェインを多く含む飲み物や、アルコールは利尿作用があり、かえって脱水を招くことがあるため、摂取量に注意しましょう。

喉に優しい食事の工夫

喉が痛いときは、刺激の強い食べ物や飲み物は避け、消化が良く、喉越しの良いものを選びましょう。

香辛料の多い料理、熱すぎるもの、冷たすぎるもの、酸味の強いもの、硬い食べ物などは、喉の粘膜を刺激し、痛みを悪化させる可能性があります。

喉が痛いときの食事のポイント

| ポイント | おすすめの食品・調理法 | 避けた方が良い食品 |

|---|---|---|

| 喉越しが良い | おかゆ、うどん、スープ、ゼリー、プリン | 硬いせんべい、ナッツ類、揚げ物 |

| 刺激が少ない | 薄味の煮物、豆腐、卵料理 | 香辛料(唐辛子、胡椒)、柑橘類、炭酸飲料 |

| 栄養価が高い | 鶏肉や白身魚(柔らかく調理)、野菜(ポタージュなど) | インスタント食品、脂質の多い肉類 |

はちみつは、喉の炎症を和らげる効果が期待できるとされていますが、1歳未満の乳児にはボツリヌス症のリスクがあるため与えないでください。

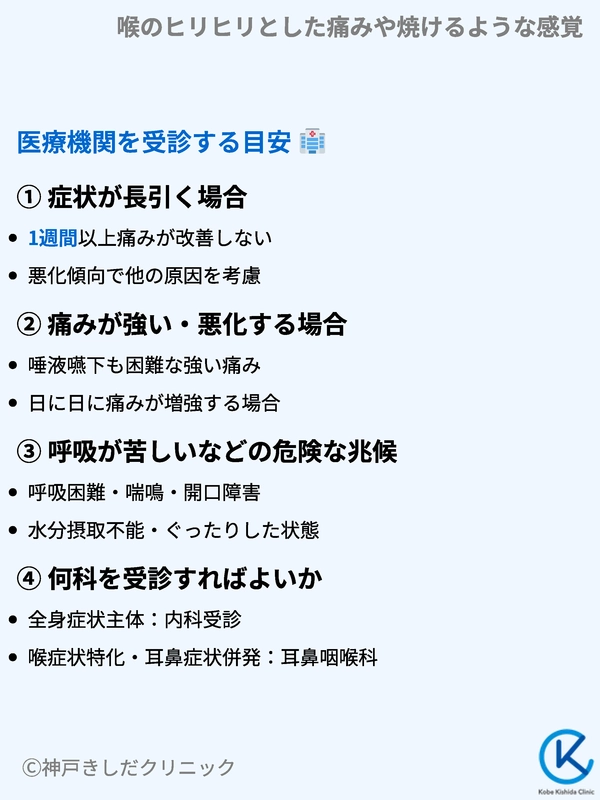

医療機関を受診する目安

多くの喉の痛みは数日で軽快しますが、中には医療機関での治療が必要な場合や、注意すべき病気が隠れていることもあります。

以下のような場合は、自己判断せずに医療機関を受診することを検討しましょう。

症状が長引く場合

通常、風邪などによる喉の痛みは数日から1週間程度で改善に向かいます。

しかし、1週間以上経っても痛みが改善しない、あるいは悪化する傾向が見られる場合は、他の原因が考えられるため、医師の診察を受けることが望ましいです。

痛みが強い・悪化する場合

唾液を飲み込むのも辛いほどの強い痛みがある場合や、日に日に痛みが強くなっていく場合は、注意が必要です。

特に、急激に症状が悪化する場合は、扁桃周囲膿瘍など、緊急の処置が必要な病気の可能性も考慮します。

呼吸が苦しいなどの危険な兆候

喉の痛みに加えて、以下のような症状が見られる場合は、重篤な状態である可能性があるため、速やかに医療機関を受診するか、場合によっては救急要請も検討してください。

- 呼吸が苦しい、息切れがする

- ゼーゼー、ヒューヒューという呼吸音がする(喘鳴)

- 口を開けにくい、呂律が回らない

- 水分が全く摂れない、ぐったりしている

- 首がひどく腫れている

受診を急ぐべき症状の例

| 症状 | 考えられる緊急性の高い状態 | 推奨される対応 |

|---|---|---|

| 呼吸困難、喘鳴 | 急性喉頭蓋炎、気道閉塞の可能性 | 直ちに救急外来を受診、または救急車を要請 |

| 開口障害、強い嚥下痛 | 扁桃周囲膿瘍、深頸部膿瘍の可能性 | 耳鼻咽喉科を速やかに受診 |

| 高熱と強い倦怠感、水分不能 | 重症感染症、脱水の可能性 | 内科または耳鼻咽喉科を受診 |

何科を受診すればよいか

喉の痛みで医療機関を受診する場合、一般的には内科または耳鼻咽喉科が窓口となります。

風邪のような全身症状(発熱、倦怠感、咳、鼻水など)が主体であれば内科を、喉の症状(痛み、腫れ、声がれなど)が特に強い場合や、耳や鼻の症状も伴う場合は耳鼻咽喉科を受診するとよいでしょう。

どちらを受診すべきか迷う場合は、まずはかかりつけ医に相談するか、医療機関に電話で問い合わせてみるのも一つの方法です。

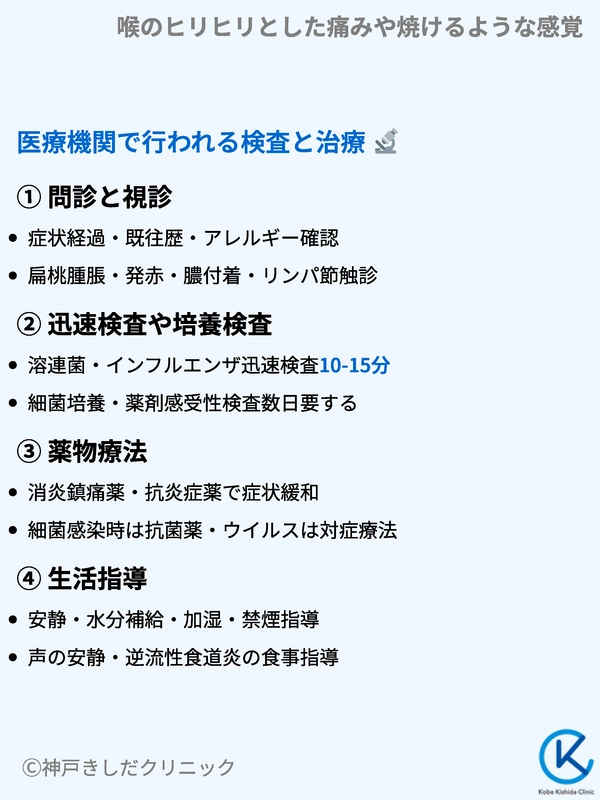

医療機関で行われる検査と治療

医療機関では、問診や診察に加えて、必要に応じて検査を行い、原因に応じた治療を行います。適切な診断と治療を受けることで、症状の早期改善や重症化の予防につながります。

問診と視診

医師はまず、症状がいつから始まったか、どのような痛みか、他にどのような症状があるか、既往歴やアレルギーの有無などを詳しく尋ねます(問診)。その後、口の中や喉の状態を直接観察します(視診)。

扁桃の腫れ具合、発赤の程度、膿の付着の有無などを確認し、診断の手がかりとします。首のリンパ節の腫れを触って確認することもあります(触診)。

迅速検査や培養検査

感染症が疑われる場合、原因となる病原体を特定するために検査を行うことがあります。

主な喉の検査

| 検査名 | 目的 | 方法・所要時間 |

|---|---|---|

| 迅速抗原検査(溶連菌、インフルエンザ、アデノウイルス、新型コロナウイルスなど) | 特定のウイルスや細菌の有無を短時間で調べる | 喉や鼻の奥を綿棒で擦り、10~15分程度で結果判明 |

| 細菌培養検査・薬剤感受性検査 | 原因菌の種類を特定し、有効な抗菌薬を調べる | 喉の粘液を採取し培養。結果判明まで数日要する |

| 血液検査 | 炎症の程度(CRP、白血球数など)や全身状態を把握する | 採血を行い、数時間~1日程度で結果判明 |

これらの検査結果を総合的に判断して、診断を確定します。

薬物療法

治療の基本は薬物療法です。原因や症状に応じて、様々な種類の薬を使用します。

炎症を抑える薬

喉の痛みや腫れといった炎症症状を和らげるために、消炎鎮痛薬(NSAIDsなど)や、トラネキサム酸などの抗炎症薬を使用します。解熱作用を併せ持つ薬も多く、発熱がある場合にも有効です。

感染症に対する薬

細菌感染が原因であると診断された場合には、抗菌薬(抗生物質)を処方します。溶連菌感染症などでは、合併症を防ぐためにも、医師の指示通りに一定期間しっかりと抗菌薬を服用することが重要です。

ウイルス感染が原因の場合は、特効薬がないことが多いため、症状を和らげる対症療法が中心となりますが、インフルエンザや新型コロナウイルス感染症など一部のウイルスには抗ウイルス薬があります。

その他

症状に応じて、咳を鎮める鎮咳薬、痰を出しやすくする去痰薬、鼻水を抑える抗ヒスタミン薬などが処方されることもあります。また、うがい薬やトローチなども、喉の局所的な症状緩和に役立ちます。

生活指導

薬物療法と並行して、日常生活における注意点について指導を行います。具体的には、安静の保持、十分な水分補給、室内の加湿、禁煙、刺激物の摂取を避けることなどです。

声の使いすぎが原因の場合は、声の安静(なるべく声を出さないようにする)を指示することもあります。

逆流性食道炎が疑われる場合は、食生活の改善(脂肪分の多い食事や食べ過ぎを避ける、食後すぐに横にならないなど)や、就寝時の体勢の工夫などの指導を行います。

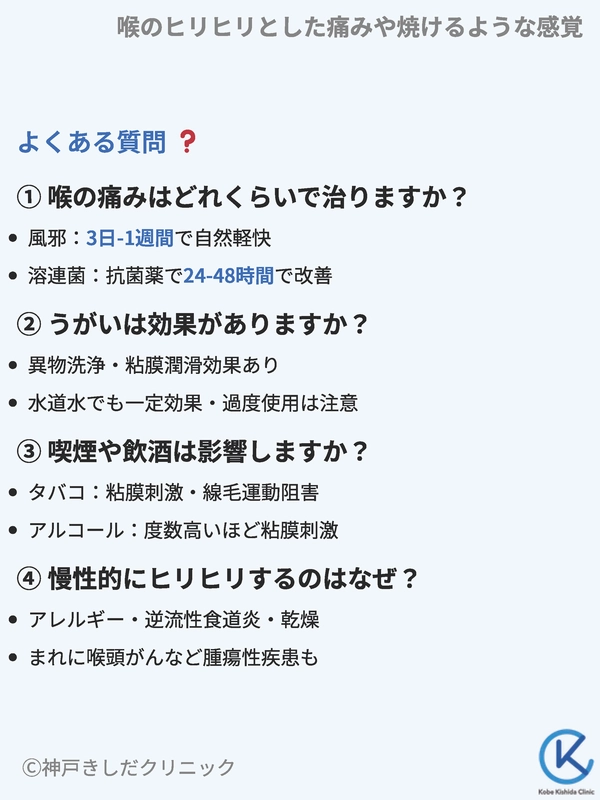

喉のヒリヒリ・焼けるような痛みに関するよくある質問

最後に、喉のヒリヒリとした痛みや焼けるような感覚に関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q喉の痛みはどれくらいで治りますか?

- A

原因によって異なります。一般的な風邪(ウイルス感染)によるものであれば、通常3日から1週間程度で自然に軽快することが多いです。

細菌感染(例:溶連菌感染症)の場合は、適切な抗菌薬治療を開始すれば、24~48時間程度で症状の改善が見られることが一般的ですが、処方された薬は医師の指示通り最後まで飲み切ることが重要です。

症状が長引く場合や悪化する場合は、他の原因も考えられるため、医療機関にご相談ください。

- Qうがいは効果がありますか?どのようなうがい薬が良いですか?

- A

うがいは、喉の粘膜に付着したウイルスや細菌、ホコリなどの異物を洗い流し、粘膜を潤す効果が期待できます。また、口内を清潔に保つことにもつながります。

うがい薬には、殺菌・消毒成分を含むものや、抗炎症成分を含むものなど様々な種類があります。症状や好みに合わせて選ぶとよいでしょう。

ただし、うがい薬を使いすぎると、かえって喉の粘膜を傷めたり、口の中の常在菌のバランスを崩したりすることもあるため、用法・用量を守って使用することが大切です。

水道水でのうがいでも一定の効果は期待できます。

うがい薬の主な種類と特徴

成分の種類 主な作用 使用上のポイント ポビドンヨード系 強い殺菌・消毒作用 甲状腺疾患のある方や妊婦は注意。長期間の使用は避ける。 アズレンスルホン酸ナトリウムなど(抗炎症成分) 粘膜の炎症を抑える 刺激が少なく、炎症による痛みに。 塩化セチルピリジニウムなど(殺菌成分) 口腔内の殺菌 比較的マイルドな使用感。

- Q喫煙や飲酒は喉の痛みに影響しますか?

- A

はい、大きく影響します。タバコの煙には多くの有害物質が含まれており、喉の粘膜を直接刺激し、炎症を引き起こしたり悪化させたりします。

また、気道の線毛運動を妨げ、異物を排出しにくくします。アルコールも同様に喉の粘膜を刺激し、炎症を助長する可能性があります。

特に度数の高いお酒は注意が必要です。喉が痛いときは、禁煙し、飲酒を控えることが回復を早めるために重要です。

- Q慢性的に喉がヒリヒリするのはなぜですか?

- A

慢性的に喉がヒリヒリする場合、いくつかの原因が考えられます。

長期間続くアレルギー性鼻炎や副鼻腔炎(蓄膿症)による後鼻漏(鼻水が喉に流れること)、逆流性食道炎、慢性的な乾燥、喫煙習慣、声の酷使などが挙げられます。

まれに、喉頭がんなどの腫瘍性疾患が原因となることもあります。症状が続く場合は、自己判断せずに耳鼻咽喉科などの専門医に相談し、原因を特定して適切な対応をとることが大切です。

以上