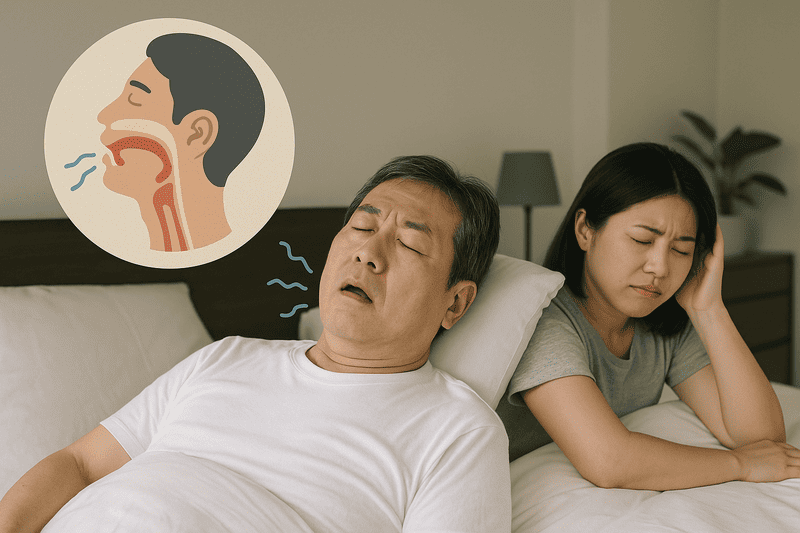

「いびきが大きい」「日中に強い眠気を感じる」といった症状はありませんか。もしかすると、それは単なる寝不足や疲労ではなく、「睡眠呼吸障害」のサインかもしれません。

睡眠呼吸障害は、睡眠中に呼吸が止まったり、浅くなったりする状態の総称です。

この状態を放置すると、高血圧や糖尿病などの生活習慣病、さらには心筋梗塞や脳卒中といった命に関わる病気のリスクを高めることが分かっています。

この記事では、睡眠呼吸障害の基本的な知識から、主な種類、ご自身で気づける症状、そして専門的な検査や治療法までを詳しく解説します。

ご自身の健康を守るために、また、ご家族のいびきが気になる方も、ぜひ最後までお読みください。

睡眠呼吸障害の基礎知識

多くの方が「いびき」や「無呼吸」という言葉から睡眠呼吸障害を想像しますが、その全体像を正しく理解している方は少ないかもしれません。

まずは、睡眠呼吸障害がどのような状態なのか、基本的な知識から確認していきましょう。

睡眠中に呼吸が妨げられる状態

睡眠呼吸障害とは、その名の通り、睡眠中に呼吸に異常が生じる状態全般を指します。代表的なものに「睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)」があります。

これは、睡眠中に何度も呼吸が止まる(無呼吸)、あるいは呼吸が浅くなる(低呼吸)ことを繰り返す病気です。この呼吸の異常は、体に多くの負担をかけ、睡眠の質を著しく低下させます。

睡眠呼吸障害が起こる原因

睡眠呼吸障害の最も一般的な原因は、空気の通り道である「上気道」が狭くなることです。

肥満による首周りの脂肪沈着、扁桃腺の肥大、顎が小さいといった骨格的な特徴、加齢による筋力の低下などが、上気道を狭くする要因となります。

睡眠中は筋肉が緩むため、もともと上気道が狭い方はさらに閉塞しやすくなり、呼吸が止まってしまうのです。

いびきと睡眠呼吸障害の関係

いびきは、狭くなった気道を空気が通る際に、喉の粘膜が振動して鳴る音です。つまり、いびきをかいているということは、すでに気道が狭くなっている証拠といえます。

すべてのいびきが危険なわけではありませんが、特に音が途中で止まったり、大きさが不規則だったりするいびきは、無呼吸が起きている可能性を示す重要なサインです。

ご家族からいびきの異常を指摘された場合は、注意が必要です。

なぜ放置してはいけないのか

睡眠中に無呼吸状態になると、体内の酸素濃度が低下します。この酸素不足を補うために、心臓や血管に大きな負担がかかります。

また、脳が覚醒状態(目覚め)を繰り返すため、深い睡眠がとれず、睡眠の質が著しく低下します。

このことにより、日中の強い眠気や集中力の低下だけでなく、長期的にはさまざまな生活習慣病のリスクを高めることになります。

睡眠呼吸障害の主な種類と特徴

睡眠呼吸障害は、原因によっていくつかの種類に分類されます。

ここでは、代表的な3つの種類について、それぞれの特徴と違いを解説します。ご自身の症状がどれに近いかを知る手がかりになります。

閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)

閉塞性睡眠時無呼吸(Obstructive Sleep Apnea: OSA)は、睡眠呼吸障害の中で最も多いタイプです。物理的に上気道が狭くなったり塞がったりすることで、呼吸が止まります。

脳は呼吸をしようと指令を出し続けているため、胸やお腹は呼吸しようと動きますが、空気が肺に入っていきません。

肥満や骨格的な特徴が主な原因で、大きないびきを伴うことが多いのが特徴です。多くの患者さんがこのタイプに該当します。

中枢性睡眠時無呼吸(CSA)

中枢性睡眠時無呼吸(Central Sleep Apnea: CSA)は、呼吸をコントロールしている脳の「呼吸中枢」の働きに異常が生じることで起こります。

このタイプでは、呼吸の指令そのものが一時的に停止するため、呼吸努力(胸やお腹の動き)も見られません。心臓の機能が低下している方や、脳卒中の既往がある方などに見られることがあります。

いびきを伴わない場合も多く、気づかれにくいことがあります。

混合性睡眠時無呼吸

混合性睡眠時無呼吸は、その名の通り、閉塞性(OSA)と中枢性(CSA)の両方の特徴を併せ持つタイプです。

一般的には、睡眠の始めに中枢性の無呼吸が見られ、その後、閉塞性の無呼吸に移行するパターンが多く見られます。診断と治療には、両方の側面からのアプローチが重要です。

睡眠呼吸障害の種類の比較

| 種類 | 原因 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 閉塞性(OSA) | 上気道の物理的な閉塞 | 大きないびき、呼吸努力あり |

| 中枢性(CSA) | 脳からの呼吸指令の停止 | いびきは少ない、呼吸努力なし |

| 混合性 | 中枢性と閉塞性の混合 | 両方の特徴が見られる |

見過ごされがちな睡眠呼吸障害のサイン

睡眠呼吸障害の症状は、夜間のいびきや無呼吸だけではありません。日中の生活に支障をきたすさまざまなサインが現れることがあります。

ここでは、夜間、日中、そして精神面で見られる主な症状を紹介します。

睡眠中に現れる症状

睡眠中の症状は、ご自身では気づきにくいものが多く、ベッドパートナーや家族からの指摘で発覚することがほとんどです。

息が止まっている、大きないびきが突然止まる、呼吸が再開するときにむせ込む、といった症状は典型的なものです。

また、夜中に何度もトイレに起きる(夜間頻尿)も、睡眠呼吸障害と関連が深い症状の一つです。これは、無呼吸による低酸素状態が、尿量を調節するホルモンの分泌に影響を与えるためと考えられています。

夜間の主な症状

- 大きないびき

- 呼吸の停止

- 寝汗

- 夜間頻尿

日中に感じる身体の不調

睡眠の質が低下するため、日中の活動にさまざまな影響が出ます。最も代表的な症状は、強い眠気です。

会議中や運転中など、本来起きていなければならない状況でも、耐えがたい眠気に襲われることがあります。

その他にも、朝起きた時の頭痛、体が重い、すっきりしないといった倦怠感もよく見られる症状です。これらの症状は、日常生活の質を大きく損なう原因となります。

日中の主な症状

| 症状 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 日中の過度な眠気 | 会議中、運転中、食事中などに眠ってしまう |

| 起床時の頭痛 | 睡眠中の低酸素状態が原因と考えられる |

| 倦怠感・疲労感 | 熟睡できていないため、疲れが取れない |

集中力や気分の変化

睡眠不足は、脳の機能にも影響を及ぼします。集中力や記憶力の低下を感じたり、仕事や勉強でミスが増えたりすることがあります。

また、情緒が不安定になり、ささいなことでイライラしたり、気分が落ち込んだりすることもあります。これらの精神的な不調が、実は睡眠呼吸障害によるものだったというケースも少なくありません。

睡眠呼吸障害がもたらす深刻な健康リスク

睡眠呼吸障害を単なる「いびき」や「眠気」の問題だと軽視してはいけません。長期間にわたって放置すると、全身の健康に深刻な影響を及ぼし、命に関わる病気を引き起こす可能性があります。

生活習慣病との深い関わり

睡眠中の無呼吸による低酸素状態は、交感神経を刺激し、血糖値や血圧を上昇させます。

この状態が毎晩繰り返されることで、高血圧、糖尿病、脂質異常症といった生活習慣病の発症や悪化に深く関与します。

実際に、睡眠時無呼吸症候群の患者さんは、これらの病気を合併している割合が非常に高いことが知られています。

合併しやすい生活習慣病

| 病名 | 睡眠呼吸障害との関連 |

|---|---|

| 高血圧 | 約2倍発症しやすくなると報告されている |

| 糖尿病 | インスリンの働きが悪くなり、血糖コントロールが困難になる |

| 脂質異常症 | 悪玉コレステロールが増加しやすくなる |

心臓や血管への大きな負担

低酸素と頻繁な覚醒は、心臓や血管に直接的なダメージを与えます。血圧の変動が大きくなり、動脈硬化を進行させます。

その結果、不整脈、心不全、狭心症、心筋梗塞、脳梗塞、脳出血といった致死的な心血管疾患のリスクが、健康な人に比べて数倍高まることが分かっています。

突然死の原因となることもあり、早期の対応が重要です。

交通事故や労働災害の危険性

日中の強い眠気は、社会生活における重大なリスク要因です。特に、自動車の運転中に居眠りをしてしまうと、大事故につながる危険性が極めて高くなります。

また、重機や危険な機械を操作する仕事では、集中力の低下が労働災害を引き起こす可能性もあります。個人の健康問題にとどまらず、社会全体に影響を及ぼす問題なのです。

もしかして?と感じたらセルフチェック

睡眠呼吸障害の可能性に気づくためには、ご自身の状態を客観的に評価することが大切です。

ここでは、自宅で簡単にできるセルフチェックの方法と、医療機関を受診する際の目安について解説します。

自分でできる眠気の評価

日中の眠気がどの程度のものか、客観的に評価する簡単な質問票があります。

以下の状況で、うとうとしたり眠ってしまったりすることがどれくらいの頻度であるか、チェックしてみてください。

眠気チェックリスト

- 座って読書をしている時

- テレビを見ている時

- 会議や劇場などで座っている時

- 車で1時間以上停まらずに移動している時(同乗者として)

- 午後に横になって休んでいる時

これらの状況で頻繁に眠気を感じる場合は、注意が必要です。合計点数が高いほど、日中の眠気が強いと判断され、睡眠呼吸障害の可能性が考えられます。

家族からの指摘も重要なサイン

ご自身では気づきにくい夜間の症状は、家族からの情報が非常に重要です。「いびきがうるさい」「呼吸が止まっているよ」といった指摘は、受診のきっかけとして最も多いものです。

また、睡眠中の様子を録音・録画してみるのも、客観的な状態を把握するのに役立ちます。

家族に確認してほしいポイント

| チェック項目 | 詳細 |

|---|---|

| いびきの音 | 音が大きい、不規則、途中で止まる |

| 呼吸の状態 | 苦しそう、むせている、息が止まっている |

| 睡眠中の様子 | 寝相が悪い、何度も目が覚める |

受診を検討すべき症状と診療科

セルフチェックや家族からの指摘で睡眠呼吸障害が疑われる場合は、専門の医療機関への相談を勧めます。

特に、日中の強い眠気によって仕事や生活に支障が出ている場合や、高血圧などの生活習慣病を合併している場合は、早めに受診することが大切です。

受診する診療科は、呼吸器内科、循環器内科、耳鼻咽喉科、あるいは「いびき外来」「睡眠外来」などの専門外来が窓口となります。

専門クリニックで行われる検査と診断

医療機関では、問診や診察に加えて、客観的なデータに基づいて睡眠呼吸障害を診断するための検査を行います。

検査には、ご自宅で手軽に行える簡易検査と、入院して詳しく調べる精密検査があります。

まずは問診から

診察では、まず詳しい問診を行います。いびきや無呼吸の状況、日中の眠気の程度、生活習慣、既往歴、服用中の薬などについて詳しくお伺いします。

この情報は、診断や治療方針を決定する上で非常に重要です。ご家族と一緒に受診し、睡眠中の様子を伝えてもらうことも有効です。

自宅でできる簡易検査

睡眠呼吸障害が疑われる場合、まず行われることが多いのが簡易検査です。

手の指や鼻の下にセンサーを取り付け、睡眠中の呼吸の状態や血液中の酸素濃度などを記録する装置を貸し出し、ご自宅で検査を行います。

入院の必要がなく、普段通りの環境で検査できるのが利点です。この検査で、睡眠時無呼吸症候群の疑いが強いかどうかを判断します。

入院して行う精密検査(PSG検査)

簡易検査で異常が見られた場合や、より詳細な評価が必要な場合には、終夜睡眠ポリグラフ検査(PSG検査)という精密検査を行います。この検査は、通常1泊入院して行います。

脳波、心電図、筋電図、呼吸、血液中の酸素濃度など、多くのセンサーを体に取り付けて眠り、睡眠の質と呼吸の状態を総合的に評価します。睡眠呼吸障害の確定診断や重症度の判定に必要です。

主な検査方法の比較

| 検査名 | 場所 | 主な測定項目 |

|---|---|---|

| 簡易検査 | 自宅 | 呼吸、血中酸素飽和度 |

| 精密検査(PSG) | 医療機関(入院) | 脳波、呼吸、心電図、筋電図など |

睡眠呼吸障害の代表的な治療法

検査によって睡眠呼吸障害と診断された場合、その重症度や原因、患者さん個々の状態に合わせて治療法を選択します。

治療の目的は、睡眠中の無呼吸や低呼吸をなくし、睡眠の質を改善して合併症を予防することです。

CPAP(シーパップ)療法

中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸(OSA)に対して、最も標準的で効果の高い治療法がCPAP(持続陽圧呼吸)療法です。

これは、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で上気道を広げておくことで、睡眠中の無呼吸を防ぐ治療法です。

多くの患者さんで、治療を開始したその日からいびきや無呼吸が改善し、日中の眠気が劇的に解消される効果が期待できます。

マウスピース(口腔内装置)

軽症から中等症のOSAの患者さんには、マウスピース(口腔内装置)を用いた治療も選択肢となります。

これは、睡眠中に特殊なマウスピースを装着することで、下顎を前方に少し移動させ、気道を広げる方法です。歯科で個人の歯形に合わせて作成します。

CPAP療法が合わない方や、旅行などでの持ち運びに便利なため、CPAPと併用する方もいます。

主な治療法の対象と特徴

| 治療法 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症〜重症 | 効果が高い標準治療。毎晩の装着が必要。 |

| マウスピース | 軽症〜中等症 | 持ち運びが便利。歯科での作成が必要。 |

| 外科的治療 | 特定の原因がある場合 | 扁桃腺肥大などが原因の場合に検討。 |

生活習慣の見直し

すべての治療の基本となるのが、生活習慣の改善です。特に肥満はOSAの大きな原因であるため、減量が非常に重要です。体重を数キログラム減らすだけでも、症状が大幅に改善することがあります。

また、アルコールは筋肉を弛緩させて気道を狭くするため、就寝前の飲酒は控えるべきです。睡眠薬の中にも同様の作用を持つものがあるため、医師への相談が必要です。

生活習慣改善のポイント

- 適正体重の維持

- 禁煙

- 就寝前のアルコールを控える

- 横向きで寝る

よくある質問

- Q治療には健康保険が適用されますか?

- A

はい、適用されます。睡眠時無呼吸症候群の診断と治療は、健康保険の適用対象です。

簡易検査や精密検査(PSG検査)、そしてCPAP療法やマウスピース治療も、医師が必要と判断した場合には保険診療として受けることができます。

CPAP療法の場合、毎月1回の外来受診が必要となりますが、これも保険が適用されます。費用の詳細については、受診する医療機関にご確認ください。

- Q肥満体型ではありませんが、睡眠呼吸障害になりますか?

- A

はい、痩せている方でも睡眠呼吸障害になる可能性は十分にあります。肥満は大きなリスク要因の一つですが、すべてではありません。

日本人は欧米人に比べて顎が小さい、下顎が後退しているといった骨格的な特徴を持つ方が多く、そのような方は痩せていても上気道が狭くなりやすい傾向があります。

そのため、体型に関わらず、いびきや日中の眠気といった症状があれば注意が必要です。

- Q子どもでも睡眠呼吸障害になりますか?

- A

はい、お子さんでも睡眠呼吸障害になることがあります。子どもの場合、主な原因はアデノイドや扁桃腺の肥大です。

大きないびき、口呼吸、お漏らし(夜尿)、落ち着きがない、学業成績の低下といった症状が見られることがあります。

お子さんの成長や発達に影響を与える可能性もあるため、気になる症状があれば小児科や耳鼻咽喉科に相談することが大切です。

治療法も大人とは異なり、原因によっては外科手術(アデノイド・扁桃摘出術)が有効な場合があります。

- Q治療を途中でやめるとどうなりますか?

- A

CPAP療法などの治療は、睡眠呼吸障害を根本的に治すものではなく、睡眠中の呼吸を正常に保つための対症療法です。

そのため、自己判断で治療を中断してしまうと、元の無呼吸の状態に戻ってしまいます。いびきや日中の眠気が再発するだけでなく、生活習慣病などの合併症のリスクも再び高まります。

治療効果を維持し、長期的な健康を守るためには、継続的な治療が重要です。治療に関する悩みや問題があれば、必ず主治医に相談してください。