「いびきがうるさいと言われる」「日中に強い眠気を感じる」といった症状に心当たりはありませんか。

それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。この症状は睡眠中に気道が狭くなることで起こります。主な原因の一つが、舌や喉の筋力の低下です。

この記事では、ご自宅で毎日続けられる「あいうべ体操」をはじめとした舌の筋力トレーニングを紹介します。1日5分の簡単な運動で、気道を広く保つ力を養い、いびきや無呼吸の改善を目指しましょう。

ご自身の症状改善だけでなく、将来のリスク予防にもつながる大切な情報です。

睡眠時無呼吸症候群とは何か

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)は、睡眠中に呼吸が一時的に止まる、または浅くなる状態を繰り返す病気です。

多くの人が「いびき」として軽く考えてしまいがちですが、身体に大きな負担をかけるため、正しく理解することが重要です。

睡眠時無呼吸症候群の基本的な症状

代表的な症状は大きないびきですが、それ以外にも日中の生活に影響を及ぼすサインが現れます。

ご自身やご家族に当てはまるものがないか確認してみましょう。

睡眠中の主な症状

| 症状 | 特徴 | 周囲の人が気づくこと |

|---|---|---|

| 大きないびき | 断続的で、静かになった後にまた大きないびきをかく | いびきが突然止まる |

| 呼吸の停止 | 10秒以上呼吸が止まる状態 | 息苦しそうな様子 |

| 頻繁な寝返り | 眠りが浅く、何度も目が覚める | 落ち着きなく動いている |

なぜいびきや無呼吸が起こるのか

睡眠時無呼吸症候群の多くは、空気の通り道である上気道が物理的に狭くなることで発生します。特に睡眠中は全身の筋肉が緩むため、健康な人でも気道は狭くなります。

しかし、いくつかの要因が重なると気道が完全に塞がれてしまい、無呼吸状態に陥ります。

気道を狭める主な要因

- 肥満による首周りの脂肪沈着

- 扁桃腺の肥大

- 顎が小さいなどの骨格的な特徴

- 加齢や生活習慣による舌や喉の筋力低下

放置するリスクと健康への影響

睡眠中の無呼吸は体内の酸素濃度を低下させます。この酸素不足を補うために心臓や血管に大きな負担がかかり、長期間続くと様々な生活習慣病を引き起こす可能性があります。

決して軽視せず、早期の対策が必要です。

無呼吸が引き起こす可能性のある健康問題

| 分類 | 具体的な病名 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| 循環器系 | 高血圧、不整脈 | 血中の酸素不足が心臓に負担をかけます。 |

| 脳血管系 | 脳卒中、心筋梗塞 | 動脈硬化を促進し、血管が詰まりやすくなります。 |

| 代謝系 | 糖尿病 | インスリンの働きを悪化させることがあります。 |

なぜ舌の筋力トレーニングが有効なのか

睡眠時無呼吸症候群の改善策として、なぜ舌の筋力トレーニングが注目されるのでしょうか。

それは、舌の筋力と位置が気道の広さに直接関係しているからです。舌の筋肉を鍛えることで、睡眠中の気道の閉塞を防ぐ効果が期待できます。

気道を狭める舌の筋力低下

舌は筋肉の塊です。この筋力が加齢などによって衰えると、睡眠中に舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。これを「舌根沈下(ぜっこんちんか)」と呼び、気道を狭める直接的な原因となります。

特に仰向けで寝ると、重力の影響で舌根沈下が起こりやすくなります。

舌の筋力低下をチェックするサイン

| 項目 | 状態 | 解説 |

|---|---|---|

| 安静時の舌の位置 | 舌先が下の前歯の裏についている | 本来は上顎についているのが理想です。 |

| 舌の側面 | 歯の跡がついている | 舌がむくんでいたり、口の中で収まりきっていない証拠です。 |

| 滑舌 | 特定の音が言いにくい | 舌の動きが鈍くなっている可能性があります。 |

舌の位置と呼吸の関係

起きている時は意識的に舌を正しい位置に保てますが、睡眠中は無意識のうちに筋肉が緩みます。舌の筋力が十分にあれば、舌は上顎の定位置に収まり、気道を圧迫しません。

しかし、筋力が弱いと舌がだらりと下がり、喉の奥に落ち込んで空気の通り道を塞いでしまうのです。

トレーニングによる気道確保の働き

舌の筋力トレーニングは舌を支える筋肉群を強化し、その持久力を高めます。このことにより、睡眠中の筋肉の弛緩に対抗し、舌を正しい位置に保つ力がつきます。

結果として舌根沈下を防ぎ、睡眠中の気道を広く確保して、いびきや無呼吸の発生を減らすことにつながります。

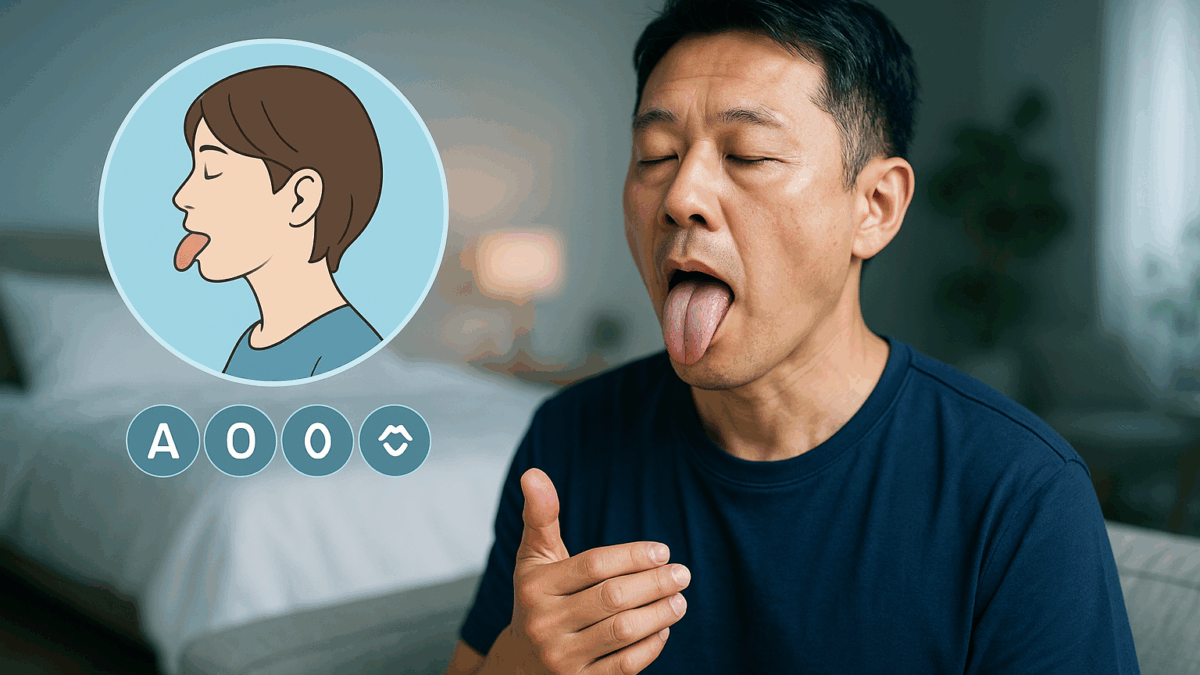

自宅でできる舌の筋力トレーニング「あいうべ体操」

「あいうべ体操」は、福岡みらいクリニックの今井一彰院長が考案した、口周りの筋肉を鍛えるための簡単な体操です。

特別な道具は不要で、いつでもどこでも実践できるため、継続しやすいトレーニング法として知られています。

あいうべ体操の基本的なやり方

以下の4つの動作を1セットとし、1日に30セットを目安に行います。声は出しても出さなくても構いませんが、一つ一つの動きを大きく、ゆっくりと行うことが大切です。

慣れないうちは、鏡を見ながら口の形を確認すると良いでしょう。

「あー」の口の形と効果

口を大きく、丸く開きます。喉の奥が見えるくらいに開くのがポイントです。

この動きは、口を開ける筋肉や喉の周辺の筋肉をストレッチし、リラックスさせる効果があります。

「いー」の口の形と効果

口を横に大きく広げます。首に筋が浮き出るくらい、しっかりと力を入れるのがコツです。

この動きは口角を引き上げる筋肉や頬の筋肉を鍛え、顔全体の引き締めにもつながります。

「うー」「べー」の口の形と効果

「うー」では唇を前に突き出し、「べー」では舌を顎の先につけるようなイメージで下へ長く伸ばします。

特に「べー」の動きは気道を塞ぐ原因となる舌の付け根、舌根の筋肉を直接鍛える上で非常に重要です。

あいうべ体操の各動作のポイント

| 動作 | ポイント | 意識する筋肉 |

|---|---|---|

| あー | 円を描くように大きく開く | 喉の奥 |

| いー | 口角を真横に引く | 頬、首筋 |

| うー | 唇をしっかり前に突き出す | 唇の周り |

| べー | 舌を顎の先に向かって伸ばす | 舌の付け根(舌根) |

あいうべ体操以外の効果的な舌トレーニング

あいうべ体操と並行して他のトレーニングを行うことで、より多角的に舌の筋肉を鍛えることができます。

ここでは簡単に取り組める3つの運動を紹介します。

舌回し運動

口を閉じた状態で、舌先を使って歯茎の外側をなぞるようにゆっくりと大きく回します。

右回りと左回りをそれぞれ行うことで、舌全体の筋肉をバランスよく鍛えます。

舌回し運動のやり方

| 方向 | 回数 | 注意点 |

|---|---|---|

| 右回り | 20回 | 顎が疲れたら休憩する |

| 左回り | 20回 | ゆっくり、大きく回す |

舌の突き出し・押し付け運動

舌を前方に突き出したり、上顎に強く押し付けたりする運動も効果的です。

舌を前に突き出す運動は舌を前方に保つ力を養います。また、舌全体を上顎に吸い付けるように押し付ける運動は舌を正しい位置に保持する筋肉を直接的に鍛えます。

トレーニングの注意点

- 顎関節に痛みがある場合は行わない

- 無理のない範囲で始める

- 毎日少しずつでも続ける

嚥下(えんげ)機能のトレーニング

食べ物や飲み物を飲み込む「嚥下」という動作も、舌や喉の筋肉を使います。この機能を意識的に鍛えることも、睡眠時無呼吸症候群の改善に役立ちます。

背筋を伸ばし、顎を引いた状態で、唾液を「ごっくん」と力強く飲み込む練習を繰り返します。

トレーニングを継続するためのポイント

舌のトレーニングは、薬のように即効性があるわけではありません。効果を実感するためには毎日の継続が何よりも重要です。

ここでは三日坊主にならずに続けるためのコツを紹介します。

毎日続けるための習慣化のコツ

トレーニングを生活の一部に組み込むことが成功の鍵です。「お風呂に入りながら」「トイレに入った時に」「テレビを見ながら」など、特定の行動とセットにすると忘れにくくなります。

まずは1日に10セットからでも良いので、毎日続けることを目標にしましょう。

習慣化のための工夫

| タイミング | 場所 | 工夫 |

|---|---|---|

| 朝 | 洗面所 | 歯磨きのついでに行う |

| 日中 | 職場・学校 | トイレの個室で声を立てずに行う |

| 夜 | リビング・寝室 | 入浴中や就寝前に行う |

トレーニングの効果を実感するまでの期間

効果の現れ方には個人差がありますが、一般的には3ヶ月から半年程度の継続が必要と言われています。すぐに変化が感じられなくても、諦めずに続けることが大切です。

いびきの音量や日中の眠気など、小さな変化に気づくことがモチベーション維持につながります。

無理なく続けるための注意点

始めたばかりの頃は、顎や舌の付け根に軽い筋肉痛のような疲れを感じることがあります。

これは筋肉が使われている証拠ですが、強い痛みを感じる場合は回数を減らすか、一時的に中断してください。無理をすると長続きしません。

トレーニングと合わせて行いたい生活習慣の改善

舌のトレーニングの効果を高め、睡眠時無呼吸症候群を根本的に改善するためには、生活習慣の見直しも重要です。トレーニングと並行して、以下の点にも取り組みましょう。

適正体重の維持と食生活

肥満は首周りに脂肪がつき、気道を狭める大きな原因です。特に体重が増加してからいびきがひどくなったという方は、減量が効果的です。

バランスの取れた食事と適度な運動を心がけ、適正体重を目指しましょう。

生活習慣の改善ポイント

| 項目 | 具体的な行動 | 理由 |

|---|---|---|

| 食生活 | 腹八分目を心がけ、栄養バランスを整える | 過剰なカロリー摂取を防ぎ、体重増加を抑制します。 |

| 運動 | ウォーキングなど有酸素運動を週に数回行う | 全身の脂肪を燃焼させ、減量を促進します。 |

アルコールや睡眠薬との付き合い方

アルコールは筋肉を弛緩させる作用があるため、就寝前に飲むと舌根沈下を助長し、いびきや無呼吸を悪化させます。

また、一部の睡眠薬にも同様の作用があるため、使用している場合は医師に相談することが大切です。

横向き寝の推奨

仰向けで寝ると、重力の影響で舌が喉の奥に落ち込みやすくなります。一方、横向きで寝ることで、舌の落ち込みが軽減され、気道が確保されやすくなります。

抱き枕を利用したり、背中にクッションを置いたりして、自然に横向きで眠れるように工夫するのも良い方法です。

専門医への相談の重要性

舌のトレーニングや生活習慣の改善は睡眠時無呼吸症候群の症状緩和に有効ですが、自己判断だけで進めることには限界があります。

症状の程度を正確に把握し、適切な治療方針を立てるためには、専門医への相談が必要です。

自己判断の危険性

いびきや日中の眠気といった症状の裏には、重度の睡眠時無呼吸症候群が隠れている可能性があります。

重症の場合、トレーニングだけでは十分な改善が見込めず、心臓や血管への負担が蓄積し続けることになります。

まずは専門のクリニックで検査を受け、ご自身の状態を正確に知ることが治療の第一歩です。

クリニックで行う検査と診断

クリニックでは、まず問診で症状を詳しく伺います。

その後、自宅でできる簡易検査や、クリニックに一泊して行う精密検査(PSG検査)によって、睡眠中の呼吸の状態を詳細に調べます。

この検査結果に基づいて重症度を診断し、最適な治療法を提案します。

CPAP療法など他の治療法との併用

中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、CPAP(シーパップ)療法が標準的な治療法となります。これは鼻に装着したマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぐ治療です。

舌のトレーニングはCPAP療法と併用することで治療効果を高めたり、将来的にCPAPからの離脱を目指したりする上でも役立ちます。

専門医に相談すべきサイン

| 症状の種類 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 睡眠中の症状 | 家族から呼吸が止まっていると指摘された |

| 日中の症状 | 運転中や会議中に耐え難い眠気に襲われる |

| その他の症状 | 起床時に頭痛がする、熟睡感がない |

よくある質問

舌のトレーニングに関して、患者さんからよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Qトレーニングはどのくらいの期間続ければ良いですか?

- A

効果を実感するには、最低でも3ヶ月は継続することをお勧めします。

筋肉は使わないと衰えてしまうため、症状が改善した後も予防のために軽い負荷で続けることが理想です。生活の一部として習慣化を目指しましょう。

- Q子どもでも、このトレーニングは効果がありますか

- A

はい、効果が期待できます。

お子様の場合、口呼吸の習慣が顎の発達に影響し、歯並びや顔つきの変化につながることもあります。

あいうべ体操は鼻呼吸を促し、口周りの筋肉を正しく発達させる助けになります。親子で一緒に楽しく取り組むのも良いでしょう。

- Qトレーニング中に痛みを感じた場合はどうすれば良いですか?

- A

顎や舌に強い痛みを感じた場合は、すぐに中止してください。無理な動きが原因である可能性が高いです。

痛みが続く場合は顎関節症など他の問題も考えられるため、一度専門医にご相談ください。

- Qマウスピースとの併用は可能ですか?

- A

はい、可能です。

睡眠時無呼吸症候群の治療で用いるマウスピース(スリープスプリント)は、下顎を前方に移動させて気道を広げる装置です。舌のトレーニングと併用することで、相乗効果が期待できます。

ただし、自己判断で併用せず、必ずかかりつけの医師や歯科医師に相談の上で行ってください。

以上

参考にした論文

ISHIYAMA, Hiroyuki, et al. Effect of jaw-opening exercise on prevention of temporomandibular disorders pain associated with oral appliance therapy in obstructive sleep apnea patients: A randomized, double-blind, placebocontrolled trial. Journal of prosthodontic research, 2017, 61.3: 259-267.

HIRONO, Haruka, et al. Impact of continuous positive airway pressure therapy for nonalcoholic fatty liver disease in patients with obstructive sleep apnea. World journal of clinical cases, 2021, 9.19: 5112.

YOSHIOKA, Junya, et al. Effects of tongue strength training on patients with mild to moderate sleep-disordered breathing: A randomized controlled trial. Progress in Rehabilitation Medicine, 2024, 9: 20240010.

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Sleep and Biological Rhythms, 2022, 20.1: 5-37.

TSUDA, Hiroko; WADA, Naohisa; ANDO, Shin-ichi. Practical considerations for effective oral appliance use in the treatment of obstructive sleep apnea: a clinical review. Sleep Science and Practice, 2017, 1.1: 12.

ISONO, Shiroh, et al. Anatomy of pharynx in patients with obstructive sleep apnea and in normal subjects. Journal of Applied Physiology, 1997, 82.4: 1319-1326.

KATO, Jiro, et al. Dose-dependent effects of mandibular advancement on pharyngeal mechanics and nocturnal oxygenation in patients with sleep-disordered breathing. Chest, 2000, 117.4: 1065-1072.

FUJII, Hiroko, et al. Weight loss approach during routine follow-up is effective for obstructive sleep apnea hypopnea syndrome subjects receiving nasal continuous positive airway pressure treatment. Industrial health, 2010, 48.4: 511-516.

SUZUKI, Takahiro, et al. The association between positional changes and the sleep quality in patients with obstructive sleep apnea improved by an oral appliance. Journal of Oral and Maxillofacial Surgery, Medicine, and Pathology, 2025.

SATO, Kazumichi; NAKAJIMA, Tsuneya. Review of systematic reviews on mandibular advancement oral appliance for obstructive sleep apnea: The importance of long-term follow-up. Japanese Dental Science Review, 2020, 56.1: 32-37.

TAKEGAMI, Misa. Weight Loss and Positional Therapy: For What Type of OSA Patients is Weight Loss Therapy Effective? Is Positional. The Current State of Sleep Disordered Breathing in Japan and Around the World, 2025, 63.