「寝ているだけなのに心臓がドキドキする」「スマートウォッチの心拍数アラートが鳴った」そんな経験はありませんか。

リラックスしているはずの睡眠中に心拍数が高いのは単なる体質ではなく、睡眠時無呼吸症候群(SAS)が心臓に負担をかけているサインかもしれません。

この記事では、なぜ無呼吸で心拍数が異常になるのか、その危険な関係と放置するリスク、対処法について詳しく解説します。

睡眠中の心拍数、正常な状態とは?

まず、健康な人の睡眠中の心拍数がどのように変化するのか基本を理解しておきましょう。自分の状態が正常から外れているかを知るための基準となります。

リラックス時に心拍数は低下する

起きている時、私たちの体は活動を支える「交感神経」が優位に働いています。

一方、睡眠中は体を休息させる「副交感神経」が優位になり、心身ともにリラックスした状態になります。その結果、心臓の拍動は穏やかになり、心拍数は日中の活動時よりも低下するのが正常な反応です。

正常な睡眠中の心拍数の目安

成人の安静時の心拍数は1分間に60~100回が目安ですが、睡眠中はさらに低くなり、50回前後まで下がることが一般的です。

もちろん個人差はありますが、日中よりも10~20%程度低くなるのが一つの基準と考えます。

活動状態と心拍数の目安

| 状態 | 優位な自律神経 | 心拍数の目安(回/分) |

|---|---|---|

| 日中活動時 | 交感神経 | 60~100 |

| 睡眠時 | 副交感神経 | 50~70 |

なぜ睡眠中の心拍数が重要なのか

睡眠中の心拍数は心臓がきちんと休息できているかを示すバロメーターです。夜間に心拍数が十分に下がらなかったり、異常な変動を繰り返したりする場合、心臓がオーバーワークの状態にあることを示唆します。

この状態は将来的な心血管疾患のリスクを高める重要なサインとなります。

なぜ睡眠時無呼吸症候群で心拍数が異常になるのか

睡眠時無呼吸症候群の患者さんの体では睡眠中に心臓を酷使する異常事態が繰り返されています。その原因を詳しく見ていきましょう。

無呼吸による「低酸素」が心臓を刺激する

呼吸が止まると体内に取り込まれる酸素の量が減少し、血液中の酸素濃度が低下します(低酸素血症)。

体はこの酸素不足という危機的状況を乗り切るために、全身に少しでも多くの血液を送ろうとします。その結果、心臓は拍動を速めて心拍数が上昇します。

交感神経の異常な興奮

低酸素状態は体を興奮させる交感神経を激しく刺激します。

本来、副交感神経が優位になるべき睡眠中に交感神経が強制的に活性化されるため、心臓は休むどころか、まるで運動しているかのような状態に陥ります。

この自律神経の乱れが心拍数の異常な上昇を引き起こすのです。

呼吸再開時の急激な心拍数上昇

無呼吸の後、脳からの指令で呼吸が再開されると、体は不足した酸素を急いで取り込もうとします。この時、心拍数と血圧はさらに急上昇します。

一晩に何度も「無呼吸→低酸素→交感神経興奮→呼吸再開→心拍数・血圧の急上昇」という悪循環が繰り返され、心臓に大きなダメージが蓄積していきます。

無呼吸イベント中の体の反応

| 段階 | 体の状態 |

|---|---|

| 無呼吸発生 | 気道が閉塞し、呼吸が停止 |

| 低酸素状態 | 血中酸素濃度が低下、交感神経が興奮 |

| 呼吸再開 | 脳の覚醒反応により、心拍数・血圧が急上昇 |

SASが引き起こす心拍数の具体的な異常

睡眠時無呼吸症候群は単に心拍数が高くなるだけでなく、様々なパターンの異常を引き起こします。これらは不整脈のリスクを高める危険なサインです。

睡眠中の頻脈(心拍数が高い状態)

前述の通り、睡眠中に心拍数が十分に下がらず、常に高い状態が続くのは典型的な症状です。

通常なら50~70回/分程度に落ち着くはずが、80回、90回、あるいはそれ以上で推移することもあります。

無呼吸中の徐脈(心拍数が下がりすぎる状態)

意外に思われるかもしれませんが、無呼吸が続いている間、一時的に心拍数が極端に低下する「徐脈」が起こることもあります。

これは低酸素に対する体の防御反応の一つと考えられていますが、この後に呼吸が再開されると心拍数は逆に急上昇し、心臓に大きな負担をかけます。

危険な不整脈「心房細動」との関連

睡眠時無呼吸症候群は心房細動という不整脈の強力なリスク因子であることが知られています。心房細動は心臓の中にある心房という部屋が不規則に細かく震え、脈がバラバラになる状態です。

この不整脈を放置すると心臓の中に血の塊(血栓)ができやすくなり、脳梗塞を引き起こす原因となります。

SASと心房細動の関係

| SASによる影響 | 心房細動への寄与 |

|---|---|

| 低酸素と交感神経の興奮 | 心臓の電気的な不安定性を誘発 |

| 心臓への物理的ストレス | 心房の構造変化を引き起こす |

心拍数の異常がもたらす長期的な健康リスク

夜間の心拍数の異常はその場限りでなく、将来的に命に関わる病気を引き起こす引き金となります。

高血圧の発症と悪化

睡眠中に何度も血圧が乱高下することで血管は常に緊張状態に置かれます。この状態が続くと、やがて日中の血圧も高いままとなり、高血圧症を発症・悪化させます。

睡眠時無呼吸症候群は薬が効きにくい治療抵抗性高血圧の大きな原因の一つです。

心不全や心筋梗塞のリスク

夜通し心臓に過剰な負担がかかり続けることで心臓の筋肉は次第に疲弊し、ポンプ機能が低下する「心不全」に至ることがあります。

また、血管へのダメージは動脈硬化を促進し、心臓を養う血管が詰まる「心筋梗塞」のリスクも高めます。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)のリスク

心房細動から血栓が脳に飛んで血管を詰まらせる「脳梗塞」や、高血圧によって脳の血管が破れる「脳出血」など、脳卒中のリスクも著しく増加します。

睡眠中のいびきや無呼吸は脳にとっても危険なサインなのです。

SASが引き起こす主な心血管疾患

- 高血圧

- 不整脈(特に心房細動)

- 心不全、心筋梗塞

- 脳卒中

自分の睡眠中の心拍数を知る方法

では、自分の睡眠中の心拍数がどうなっているのかを知るにはどうすればよいのでしょうか。いくつかの方法を紹介します。

スマートウォッチなどでのセルフチェック

最近のスマートウォッチやウェアラブルデバイスには睡眠中の心拍数を記録する機能が搭載されています。毎晩の心拍数の推移をグラフで確認できるため、異常に気づくきっかけとして非常に有用です。

ただし、これらは医療機器ではないため、あくまで目安として活用しましょう。

医療機関での精密検査(PSG)

睡眠時無呼吸症候群の確定診断と、心臓への影響を正確に評価するためには、医療機関で1泊入院して行う精密検査(PSG)が必要です。

この検査では心電図を同時に記録するため、睡眠中の心拍数の変動や不整脈の有無を詳細に分析できます。

セルフチェックと精密検査の比較

| 方法 | 利点 | 注意点 |

|---|---|---|

| スマートウォッチ | 手軽に傾向を把握できる | 医療機器ではなく、診断はできない |

| 精密検査(PSG) | 正確な診断、不整脈の評価が可能 | 入院が必要、費用がかかる |

セルフチェックで異常を見つけたら

もしスマートウォッチなどで睡眠中の心拍数が常に高い、あるいは極端な変動を繰り返しているなどの傾向が見られた場合は自己判断せず、専門の医療機関を受診してください。

その記録は医師が診断する上での重要な参考情報となります。

心拍数の異常を改善するSASの治療法

睡眠時無呼吸症候群が原因で心拍数に異常が出ている場合、根本原因である無呼吸を治療することが最も効果的です。

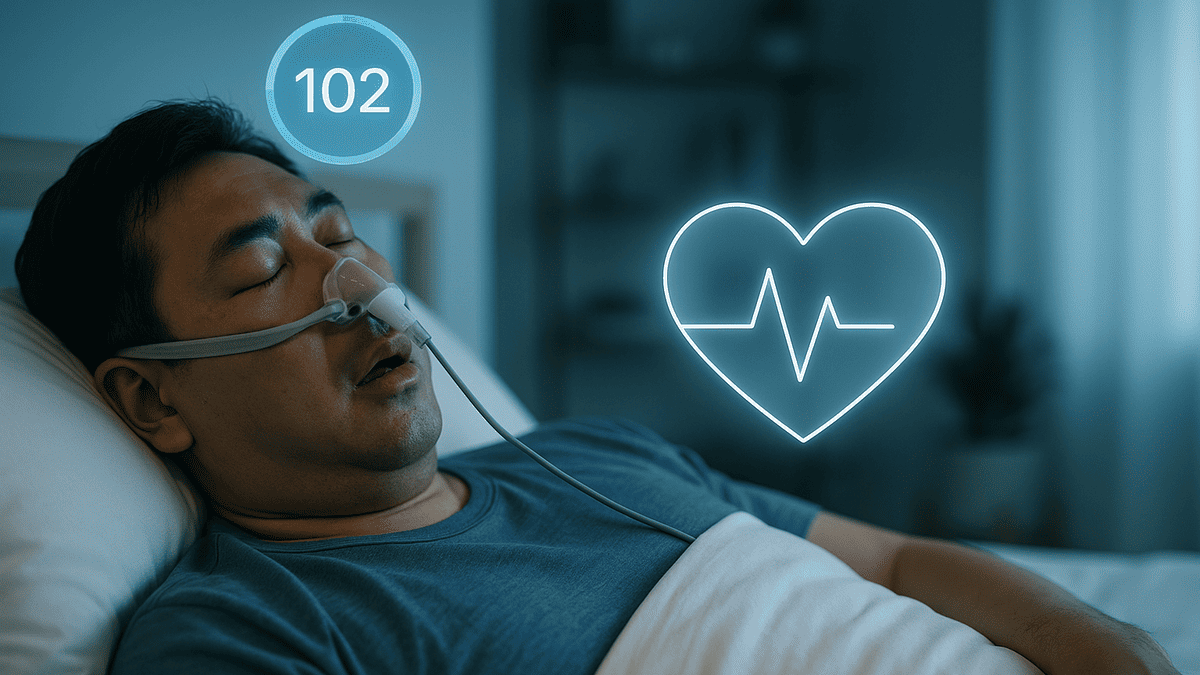

CPAP療法による心臓への負担軽減

CPAP(シーパップ)療法は鼻に装着したマスクから空気を送り、睡眠中の気道の閉塞を防ぐ治療法です。

無呼吸や低酸素がなくなることで夜間の交感神経の異常な興奮が治まり、心臓は本来の休息を取り戻すことができます。

その結果、睡眠中の心拍数は安定し、血圧も正常化に向かいます。

マウスピース(口腔内装置)治療

軽症から中等症の患者さんには、下あごを前方に移動させて気道を広げるマウスピース(口腔内装置)も有効な治療選択肢です。

CPAPと同様に、無呼吸を減らすことで心臓への負担を軽減します。

生活習慣の改善も重要

肥満は睡眠時無呼吸症候群の大きな原因です。適度な運動やバランスの取れた食事で減量に取り組むことは、治療の基本となります。

また、アルコールは筋肉を弛緩させて気道を狭くするため、就寝前の飲酒は控えることが大切です。

心臓を守るための治療アプローチ

| 治療法 | 心拍数への効果 |

|---|---|

| CPAP療法 | 無呼吸を防ぎ、交感神経の興奮を抑制する |

| 生活習慣の改善 | 根本原因(肥満など)を解消する |

よくある質問

最後に、睡眠時無呼吸症候群と心拍数について患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- QCPAP治療をすれば、心拍数はすぐに正常になりますか?

- A

多くの患者さんはCPAP治療を開始して比較的早い段階で、睡眠中の心拍数が安定する効果を実感します。

ただし、長期間にわたって心臓に負担がかかっていた場合、自律神経のバランスが整うまでには時間がかかることもあります。継続的な治療が重要です。

- Qスマートウォッチの心拍数アラートが鳴ったら受診すべきですか?

- A

はい、一度専門医に相談することをお勧めします。

デバイスの誤作動の可能性もありますが、重要な病気のサインを捉えている可能性も否定できません。特にいびきや日中の眠気など他の症状も伴う場合は、早めに受診しましょう。

- Q運動で心臓を鍛えれば、無呼吸による心拍数の異常は防げますか?

- A

適度な運動は心肺機能を高め、減量にもつながるため推奨されます。

しかし、運動で心臓を鍛えることと、無呼吸による夜間の負担は別の問題です。根本原因である気道の閉塞を解決しない限り、睡眠中の心臓への負担をなくすことはできません。

- Q動悸がするのは、無呼吸症候群のせいですか?

- A

可能性はあります。

睡眠時無呼吸症候群によって引き起こされる不整脈が、日中の動悸の原因となっていることがあります。

特に脈が飛んだり、バラバラに打ったりするような感覚がある場合は心房細動などの可能性も考えられるため、循環器内科や睡眠専門のクリニックに相談してください。

以上

参考にした論文

ONUKI, Keisuke, et al. Nocturnal intermittent hypoxia and the risk of cardiovascular disease among Japanese populations: The Circulatory Risk in Communities Study (CIRCS). Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2023, 30.9: 1276-1287.

FUKUOKA, Ryoma, et al. Nocturnal intermittent hypoxia and short sleep duration are independently associated with elevated C-reactive protein levels in patients with coronary artery disease. Sleep medicine, 2017, 29: 29-34.

YAMAGUCHI, Tasuku, et al. Nocturnal intermittent hypoxia is associated with left ventricular hypertrophy in middle-aged men with hypertension and obstructive sleep apnea. American Journal of Hypertension, 2016, 29.3: 372-378.

KIMURA, Hiroshi, et al. Effects of intermittent hypoxia on pulmonary vascular and systemic diseases. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16.17: 3101.

MURAKI, Isao, et al. Nocturnal intermittent hypoxia and metabolic syndrome; the effect of being overweight: the CIRCS study. Journal of atherosclerosis and thrombosis, 2010, 17.4: 369-377.

NAGAOKA, Mika, et al. Nocturnal hypoxemia, but not sleep apnea, is associated with a poor prognosis in patients with pulmonary arterial hypertension. Circulation Journal, 2018, 82.12: 3076-3081.

OTA, Hiroyo, et al. Relationship between intermittent hypoxia and type 2 diabetes in sleep apnea syndrome. International Journal of Molecular Sciences, 2019, 20.19: 4756.

KATO, Masahiko, et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease. Circulation journal, 2009, 73.8: 1363-1370.

NAKAGAWA, Yasuhiko, et al. Nocturnal reduction in circulating adiponectin concentrations related to hypoxic stress in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2008, 294.4: E778-E784.

TOKUNOU, Tomotake, et al. The relationships between intermittent hypoxia and oxidative stress in patients with sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rhythms, 2024, 22.4: 499-504.