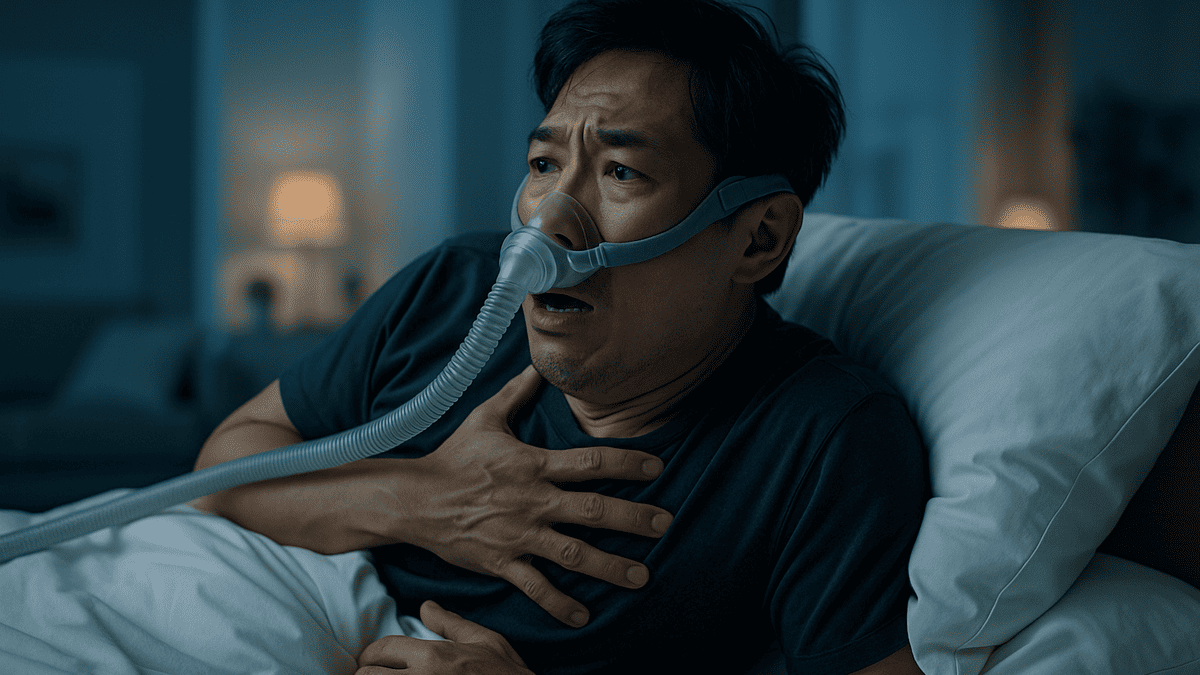

夜中に息苦しくて目が覚める、心臓がドキドキして眠れない。それは単なる疲れやストレスのせいだと見過ごしていませんか。

その症状、実は睡眠時無呼吸症候群(SAS)が心臓に負担をかけ、不整脈や心不全といった命に関わる病気を引き起こしている危険なサインかもしれません。

この記事では、なぜ無呼吸が心臓病と深く関わるのか、見逃してはいけない症状と、心臓を守るための治療法について詳しく解説します。

睡眠時無呼吸が心臓を蝕む仕組み

「いびきをかくだけ」と軽く考えられがちな睡眠時無呼吸症候群ですが、その裏では毎晩のように心臓に深刻なダメージが与えられています。

その恐ろしい関係性を理解しましょう。

無呼吸が引き起こす「低酸素」と「交感神経の暴走」

睡眠中に呼吸が止まると体は深刻な酸素不足(低酸素)に陥ります。この危機を乗り越えようと、体は自律神経のうち活動を司る「交感神経」を無理やり働かせます。

本来、睡眠中は体を休める「副交感神経」が優位になるべき時間帯に交感神経が暴走することで、心臓は休むことなく働き続けることになり、大きな負担がかかります。

繰り返される血圧の乱高下

無呼吸から呼吸が再開するたびに体は不足した酸素を取り戻そうと心拍数と血圧を急上昇させます。この血圧の乱高下が、一晩に何十回、重症の場合は何百回と繰り返されるのです。

この状態は血管の壁を傷つけ、動脈硬化を促進する大きな原因となります。

無呼吸が心臓に与える悪影響のサイクル

| 段階 | 体の中で起きていること |

|---|---|

| 1. 無呼吸 | 気道が閉塞し、酸素が取り込めない |

| 2. 低酸素 | 血中の酸素が低下し、交感神経が興奮 |

| 3. 呼吸再開 | 血圧・心拍数が急上昇し、心臓・血管に負担 |

心臓にかかる物理的な圧力

閉塞した気道に対して無理に呼吸をしようとすると、胸の中の圧力(胸腔内圧)が大きく変動します。

この圧力の変化は心臓に直接的な物理的ストレスを与え、心臓の壁を引き伸ばしたり、血液の流れを悪くしたりして、心臓の機能をじわじわと低下させていきます。

睡眠時無呼吸症候群と不整脈の危険な関係

動悸や脈の乱れとして自覚される不整脈。睡眠時無呼吸症候群は、様々な種類の不整脈を引き起こすことが知られています。

なぜ無呼吸で不整脈が起きるのか

無呼吸による低酸素と交感神経の異常な興奮は、心臓の電気的な安定性を大きく乱します。

心臓は規則正しい電気信号によって拍動していますが、このシステムに異常が生じることで脈が速くなったり、遅くなったり、不規則になったりする不整脈が発生しやすくなるのです。

要注意の不整脈「心房細動」

睡眠時無呼吸症候群の患者さんで特に注意が必要なのが「心房細動」です。これは心臓が不規則に細かく震え、血の塊(血栓)ができやすくなる危険な不整脈です。

この血栓が脳に飛ぶと、重篤な脳梗塞を引き起こす原因となります。SAS患者さんは、そうでない人と比べて心房細動の発生率が2~4倍高いと報告されています。

SASが誘発する主な不整脈

| 不整脈の種類 | 特徴 | 主なリスク |

|---|---|---|

| 心房細動 | 脈が不規則になる | 脳梗塞 |

| 期外収縮 | 脈が飛ぶように感じる | 動悸、他の不整脈の誘発 |

| 徐脈 | 脈が極端に遅くなる | めまい、失神 |

夜間や早朝の動悸は危険なサイン

「夜中に動悸で目が覚める」「朝起きた時に脈が速い、または乱れている」といった症状は、睡眠中に不整脈が起きていることを示す重要なサインです。

単なる気のせいと片付けず、専門医に相談することが大切です。

心臓のポンプ機能が衰える「心不全」とのつながり

心不全とは心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態を指します。

睡眠時無呼吸症候群は心不全を発症させ、また悪化させる大きな要因です。

無呼吸が心不全を引き起こすまで

毎晩のように低酸素、血圧の乱高下、交感神経の興奮といった負担にさらされ続けることで、心臓の筋肉は徐々に疲弊し、硬くなっていきます。

その結果、心臓のポンプ機能が低下し、息切れやむくみといった心不全の症状が現れるようになります。

心不全の患者にSASが多い理由

心不全の患者さんの約半数に睡眠時無呼吸症候群が合併していると言われています。

SASが心不全を悪化させるだけでなく、心不全自体もSASを引き起こすという悪循環(Vicious Cycle)に陥っていることが少なくありません。

この悪循環を断ち切ることが、治療において非常に重要です。

心不全とSASの悪循環

| SASが心不全を悪化させる要因 | 心不全がSASを悪化させる要因 |

|---|---|

| 交感神経の興奮、血圧上昇 | 体液の貯留による気道のむくみ |

| 低酸素による心筋へのダメージ | 呼吸中枢の感受性変化 |

息切れ・むくみは心不全のサインかも

以前より階段を上るのがつらくなった(息切れ)、夕方になると足がむくむ、夜間に咳が出て眠れない、といった症状は心不全が進行しているサインかもしれません。

いびきや無呼吸を指摘されている方で、これらの症状がある場合は特に注意が必要です。

見逃してはいけない心臓からの危険なサイン

睡眠時無呼吸症候群に関連する心臓の症状は見過ごされがちです。以下のようなサインに気づいたら、早めに医療機関を受診しましょう。

夜間の息苦しさで目が覚める

横になると心臓への負担が増すため、心不全の患者さんは夜間に息苦しくなって目が覚めることがあります(夜間発作性呼吸困難)。

これは、単なる無呼吸による覚醒とは異なる、より危険なサインの可能性があります。

動悸・脈の乱れを感じる

安静にしている時や睡眠中に自分の心臓の拍動を強く感じたり(動悸)、脈が飛んだり、リズムが乱れたりするのを感じる場合は、不整脈が起きているサインです。

放置せずに原因を調べることが重要です。

胸の痛みや圧迫感

胸が締め付けられるような痛みや圧迫感は狭心症や心筋梗塞といった虚血性心疾患のサインかもしれません。

睡眠時無呼吸症候群は、これらの病気のリスクも高めます。症状が続く場合は、直ちに医療機関を受診してください。

心臓からの危険なサインまとめ

- 夜間の息苦しさ

- 動悸、脈の乱れ

- 胸の痛み、圧迫感

- 足のむくみ、急な体重増加

心臓への負担を調べる検査方法

気になる症状がある場合、どのような検査で心臓の状態を調べるのかを知っておきましょう。

睡眠の状態を調べる精密検査(PSG)

睡眠時無呼吸症候群の確定診断には、1泊入院して行う精密検査(PSG)が標準です。

この検査では、呼吸や酸素飽和度と同時に心電図も一晩中記録するため、睡眠中にどのような不整脈がどのくらいの頻度で起きているかを正確に評価できます。

心臓の機能を評価する検査

不整脈や心不全が疑われる場合は、循環器内科でさらに詳しい検査を行います。

24時間心電図(ホルター心電図)で日常生活での不整脈を心エコー(心臓超音波)検査で心臓の形やポンプ機能、弁の状態を詳しく評価します。

心臓の主な検査

| 検査名 | 目的 |

|---|---|

| 心電図 | 基本的な心臓の電気活動を調べる |

| ホルター心電図 | 24時間の不整脈の有無や頻度を調べる |

| 心エコー検査 | 心臓の形や動き(ポンプ機能)を調べる |

心臓を守るための睡眠時無呼吸症候群の治療

睡眠時無呼吸症候群を治療することは不整脈や心不全の治療、そして予防に直結します。

CPAP療法が心臓病リスクを低下させる

CPAP(シーパップ)療法は睡眠時無呼吸症候群の最も標準的な治療法です。鼻に着けたマスクから空気を送り込み、気道が塞がるのを防ぎます。

この治療により、無呼吸と低酸素が解消され、夜間の心臓への負担が劇的に軽減します。その結果、血圧が下がり、不整脈が減少し、心機能の改善も期待できます。

CPAPによる不整脈・心不全の改善効果

多くの研究でCPAP治療が心房細動の再発を抑制することや、心不全患者の生命予後を改善することが示されています。

特に心臓の病気を合併している患者さんにとって、CPAP治療は心臓を守るための重要な治療法と言えます。

CPAP治療による心血管系への好影響

| 改善項目 | 効果 |

|---|---|

| 血圧 | 夜間および日中の血圧が低下する |

| 不整脈 | 心房細動などの発生・再発を抑制する |

| 心機能 | 心臓のポンプ機能が改善する |

循環器内科との連携治療の重要性

睡眠時無呼吸症候群と心臓病を合併している場合、睡眠専門医と循環器専門医が連携して治療にあたることが大切です。

SASの治療と心臓病の治療を並行して適切に行うことで、より高い治療効果が望めます。

よくある質問

最後に、睡眠時無呼吸症候群と心臓病について患者さんからよくある質問にお答えします。

- Qいびきをかくだけでも心臓に悪いですか?

- A

大きないびきは気道が狭くなっている証拠です。

完全な無呼吸になっていなくても、いびきをかくために努力して呼吸することで血圧が上昇し、心臓に負担がかかることが分かっています。

いびきは将来の心臓病のリスクサインと捉え、一度検査を受けることをお勧めします。

- QCPAP治療で不整脈や心不全は完全に治りますか?

- A

CPAP治療はSASが原因となっている不整脈や心不全の悪化を防ぎ、症状を改善させる上で非常に効果的です。

しかし、すでに心臓の構造が変化してしまっている場合など、完全に元通りになるとは限りません。循環器内科での心臓自体の治療も併せて継続することが重要です。

- Q心臓の薬とSASの治療は併用できますか?

- A

はい、併用できますし、むしろ併用することが強く推奨されます。

心臓の薬で血圧や不整脈をコントロールしつつ、CPAPで根本原因である無呼吸を取り除くことで、相乗効果が期待できます。

治療を受けていることは、必ず両方の医師に伝えてください。

- Q治療しないと、寿命は縮まりますか?

- A

残念ながら、その可能性は高いと言えます。

重症の睡眠時無呼吸症候群を未治療のまま放置すると、心筋梗塞や脳卒中などによる死亡リスクが、治療した場合に比べて数倍高くなるというデータがあります。

適切な治療を受けることは健康で長生きするためにとても大切です。

以上

参考にした論文

NAKAGAWA, Yasuhiko, et al. Nocturnal reduction in circulating adiponectin concentrations related to hypoxic stress in severe obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 2008, 294.4: E778-E784.

NAITO, Ryo, et al. Aortic dissection is associated with intermittent hypoxia and re-oxygenation. Heart and vessels, 2012, 27.3: 265-270.

FURUKAWA, Shinya, et al. Nocturnal intermittent hypoxia as an associated risk factor for microalbuminuria in Japanese patients with type 2 diabetes mellitus. European Journal of Endocrinology, 2013, 169.2: 239-246.

OGA, Toru, et al. Effects of obstructive sleep apnea with intermittent hypoxia on platelet aggregability. Journal of Atherosclerosis and Thrombosis, 2009, 16.6: 862-869.

SUZUKI, Keisuke, et al. Impact of nocturnal hypoxemia on the recurrence of atrial tachyarrhythmia after catheter ablation of atrial fibrillation. Heart and Vessels, 2022, 37.5: 794-801.

TAKAHASHI, Keiko, et al. Chronic intermittent hypoxia-mediated renal sympathetic nerve activation in hypertension and cardiovascular disease. Scientific reports, 2018, 8.1: 17926.

KUWABARA, Mitsuo, et al. Novel triggered nocturnal blood pressure monitoring for sleep apnea syndrome: distribution and reproducibility of hypoxia‐triggered nocturnal blood pressure measurements. The Journal of Clinical Hypertension, 2017, 19.1: 30-37.

TOKUNOU, Tomotake, et al. The relationships between intermittent hypoxia and oxidative stress in patients with sleep apnea syndrome. Sleep and Biological Rhythms, 2024, 22.4: 499-504.

TAKEDA, Yoshinori; KIMURA, Fuminori; TAKASAWA, Shin. Possible Molecular Mechanisms of Hypertension Induced by Sleep Apnea Syndrome/Intermittent Hypoxia. Life, 2024, 14.1: 157.

NAGASAKI, Tadao, et al. Associations between nocturnal hypoxemia and retinal nerve fiber layer thinning: the Nagahama study. Annals of the American Thoracic Society, 2024, 21.4: 644-650.

MIYAZAKI, Takashi, et al. Nocturia in patients with sleep-disordered breathing and cardiovascular disease. Circulation Journal, 2015, 79.12: 2632-2640.

TANNO, Sakurako, et al. Sleep-related intermittent hypoxemia and glucose intolerance: a community-based study. Sleep medicine, 2014, 15.10: 1212-1218.