睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、どのような治療器具や装置があるのか調べている方へ。

治療の選択肢は、最も標準的な「CPAP(シーパップ)」や手軽な「マウスピース」だけではありません。あなたの重症度やライフスタイル、体の状態によって選ぶべき治療法は異なります。

この記事では睡眠時無呼吸症候群の治療で使われる様々な器具や装置の種類と、それぞれの特徴、メリット・デメリットを一覧で分かりやすく解説します。

自分に合った治療法を見つけ、快適な睡眠と健康を取り戻すための第一歩としましょう。

睡眠時無呼吸症候群の治療法の全体像

睡眠時無呼吸症候群の治療は生活習慣の改善を基本としながら、患者さん一人ひとりの状態に合わせて様々な治療法を組み合わせて行います。

治療の基本は生活習慣の改善

まず、すべての治療の土台となるのが生活習慣の見直しです。肥満がある場合は減量が最も効果的です。

また、禁酒や禁煙、睡眠薬の使用を控えること、横向きに寝る工夫なども症状の軽減につながります。

治療の主軸となる専用器具(装置)

生活習慣の改善だけでは不十分な場合や中等症以上の方には、専用の治療器具を用いた治療が必要です。

代表的なものに「CPAP療法」と「マウスピース(口腔内装置)治療」があります。

その他の治療選択肢

上記の治療法で効果が得られない場合や扁桃腺が大きいなど解剖学的な原因が明らかな場合には、外科手術が選択肢となることもあります。

また、軽症の方では、寝る時の姿勢を補助する器具が有効な場合もあります。

主な治療法の種類と概要

| 治療法 | 概要 | 主な対象 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 空気圧で気道を広げる装置を使用 | 中等症~重症 |

| マウスピース治療 | 下あごを前進させる装置を装着 | 軽症~中等症 |

| 外科手術 | 気道を狭めている原因を物理的に取り除く | 特定の解剖学的異常がある場合 |

標準治療器具「CPAP(シーパップ)」

CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)は中等症から重症の睡眠時無呼吸症候群に対して、世界で最も広く行われている標準的な治療法です。

CPAPの仕組みと構成装置

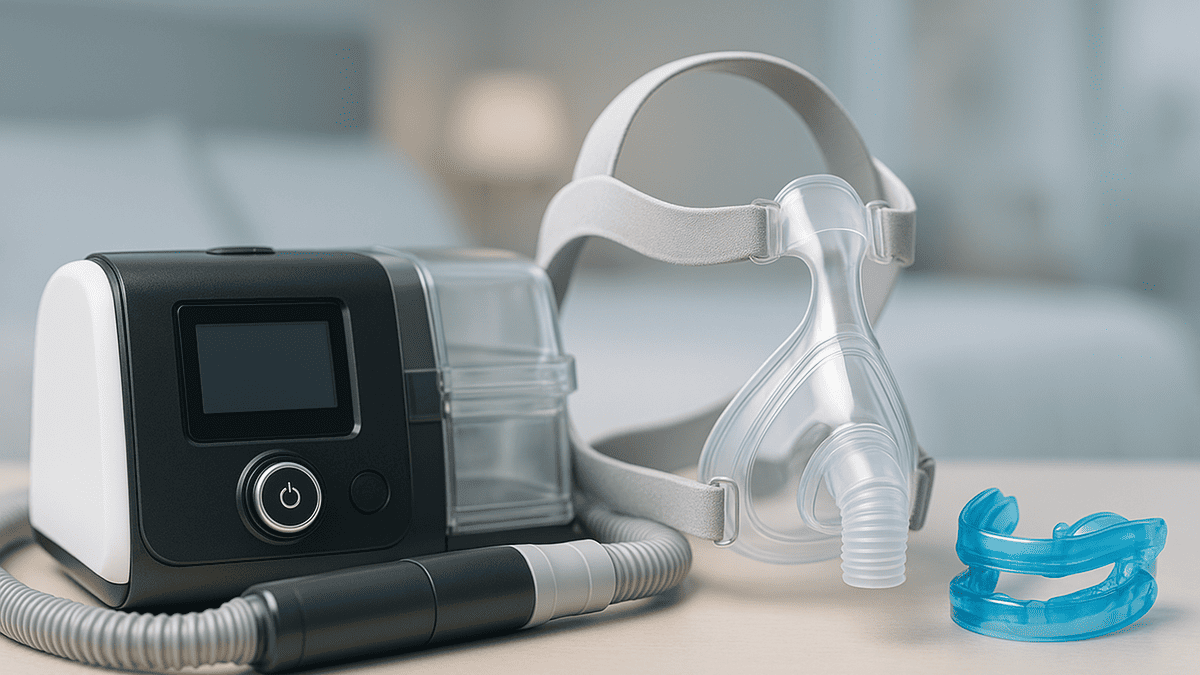

CPAP装置は圧力をかけた空気を送り出す「本体」、空気を送る「チューブ」、そして鼻や口に装着する「マスク」から構成されます。

睡眠中にこの装置を使うことで空気の圧力によって物理的に気道を広げ続け、喉の閉塞を防ぎます。

CPAPのメリットと効果

最大のメリットは、その確実な治療効果です。適切に使用すれば睡眠中のいびきや無呼吸は劇的に改善します。

このことにより睡眠の質が向上し、日中の眠気や倦怠感が解消されるだけでなく、高血圧などの生活習慣病のリスクを大幅に低下させることが分かっています。

CPAPのデメリットと注意点

装置が大掛かりであることや、マスク装着時の違和感、毎月の定期通院とレンタル費用が発生することがデメリットとして挙げられます。

また、鼻炎などで鼻の通りが悪いと、効果的に使用できない場合があります。

CPAPの長所と短所

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 治療効果が高い、重症例にも有効、合併症予防効果 |

| デメリット | 装置の違和感、毎月の通院と費用、持ち運びの不便さ |

手軽な治療器具「マウスピース(口腔内装置)」

マウスピース治療は主に軽症から中等症の患者さんに推奨される治療法です。手軽に始められるため、近年注目されています。

マウスピースの仕組み

睡眠中に専用のマウスピースを装着することで、下あごを数ミリ前方に突き出させた状態に保ちます。このことにより、舌の付け根が気道に落ち込むのを防ぎ、空気の通り道を確保します。

個人の歯型に合わせてオーダーメイドで作製する医療機器です。

マウスピースのメリットと効果

最大のメリットは装置が小さく、電源も不要なため、持ち運びが非常に便利な点です。旅行や出張が多い方でも手軽に治療を続けられます。

CPAPに比べて違和感が少なく、装着に慣れやすいという利点もあります。いびきや軽度の無呼吸の改善に効果が期待できます。

マウスピースのデメリットと注意点

効果がCPAPに比べてマイルドであるため、重症の方には十分な効果が得られない場合があります。また、装着し始めは、あごの関節に違和感や痛みを感じることがあります。

残っている歯が少ない方や重度の歯周病、顎関節症がある方は作製できない場合があります。

マウスピースの長所と短所

| 分類 | 内容 |

|---|---|

| メリット | 手軽、携帯性が良い、電源不要、違和感が少ない |

| デメリット | 効果が比較的マイルド、適応が限られる、あごの違和感 |

CPAPとマウスピースの比較と選択

どちらの治療器具が自分に合っているかは重症度やライフスタイルによって異なります。両者の違いを理解し、医師と相談して決定することが重要です。

効果と適応で比較する

治療効果を最優先するならCPAPが最も確実な選択肢です。特にAHI(無呼吸低呼吸指数)が30を超えるような重症の方には、CPAPが第一に推奨されます。

一方、AHIが30未満の軽症から中等症の方で手軽さを重視するなら、マウスピースが良い選択肢となります。

費用と利便性で比較する

費用面では保険適用の場合、CPAPは毎月約4,500円の費用がかかり続けるのに対し、マウスピースは作製時に5〜6万円程度の初期費用がかかりますが、その後の月額費用は発生しません。

利便性では持ち運びが容易で電源不要のマウスピースに軍配が上がります。

CPAPとマウスピースの総合比較

| 項目 | CPAP | マウスピース |

|---|---|---|

| 効果の高さ | 非常に高い | 比較的マイルド |

| 主な適応 | 中等症~重症 | 軽症~中等症 |

| 費用(保険適用) | 月額 約4,500円 | 初期費用 約5~6万円 |

| 携帯性 | 不便 | 非常に便利 |

その他の治療法と関連器具

CPAPやマウスピース以外にも、特定の状況で有効な治療法や症状を和らげるための器具が存在します。

外科手術という選択肢

扁桃腺やアデノイドが極端に大きく、物理的に気道を狭めていることが明らかな場合などは、外科手術が根本的な治療となることがあります。

代表的な手術に、口蓋垂(のどちんこ)やその周辺の組織を切除する「口蓋垂軟口蓋咽頭形成術(UPPP)」があります。

体位療法を補助する器具

仰向けで寝るといびきや無呼吸が悪化し、横向きで寝ると改善する「体位依存性」の患者さんには、体位療法が有効です。

背中にクッションや専用のベストを装着して、自然と横向きで眠れるように補助する器具があります。

ナステント™ クラシック

「ナステント™」は、鼻から喉の奥までチューブを挿入し、気道を確保する使い捨ての一般医療機器です。

CPAPやマウスピースが合わない方、旅行時などに手軽な対策をしたい方の選択肢の一つですが、保険適用外となります。

自分に合った治療器具の選び方

最終的にどの治療法を選ぶかは専門医による正確な診断と、ご自身のライフスタイルを考慮して決定します。

まずは正確な診断から

治療法を選択する大前提として、終夜睡眠ポリグラフィー(PSG)検査などによる正確な重症度の診断が重要です。

自己判断で市販のいびき防止グッズなどに頼るのではなく、まずは専門の医療機関を受診しましょう。

ライフスタイルや希望を医師に伝える

診断結果をもとに、医師が推奨する治療法を提示します。その際に、ご自身の希望を遠慮なく伝えましょう。

- 出張や旅行が多いか

- 毎月の通院は可能か

- 装置の装着感で気になることはあるか

- 費用面で心配なことはあるか

お試し期間の活用

CPAP治療では本格導入前にお試し期間を設けている医療機関もあります。

実際に数日間使ってみて自分に合っているか、続けられそうかを確認してから判断することも可能です。

よくある質問(Q&A)

最後に、睡眠時無呼吸症候群の治療器具に関してよくある質問にお答えします。

- Q市販のいびき防止グッズは効果がありますか?

- A

鼻腔を広げるテープや、あごを固定するサポーターなどの市販グッズは、単純ないびきにはある程度の効果があるかもしれませんが、睡眠時無呼吸症候群の根本的な治療にはなりません。

無呼吸を放置するリスクは非常に高いため、必ず医療機関で診断を受けてください。

- QCPAPのマスクにはどんな種類がありますか?

- A

主に3つのタイプがあります。鼻だけを覆う「ネーザルマスク」、鼻の穴に直接差し込む「ピローマスク」、そして鼻と口の両方を覆う「フルフェイスマスク」です。

口呼吸の癖があるか、圧迫感の好みなどによって選択します。合わない場合は変更できるので、我慢せずに相談してください。

- Q治療器具を使えば、すぐに治りますか?

- A

CPAPやマウスピースは装着している間の無呼吸を防ぐ対症療法であり、病気そのものを完治させるものではありません。

しかし、治療を継続することで合併症のリスクを大幅に減らし、健康な人と変わらない生活を送ることが可能です。

減量などによって無呼吸が改善し、治療器具が不要になるケースもあります。

以上

参考にした論文

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Sleep and Biological Rhythms, 2022, 20.1: 5-37.

YAMAUCHI, Motoo, et al. Nerve stimulation for the treatment of obstructive sleep apnea. Sleep and biological rhythms, 2020, 18.2: 77-87.

ISHIYAMA, Hiroyuki, et al. The efficacy of device designs (mono-block or bi-block) in oral appliance therapy for obstructive sleep apnea patients: a systematic review and meta-analysis. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2019, 16.17: 3182.

MURASE, Kimihiko, et al. Multimodal telemonitoring for weight reduction in patients with sleep apnea: a randomized controlled trial. Chest, 2022, 162.6: 1373-1383.

KAWAKAMI, Hiroshi, et al. Cost-effectiveness of obstructive sleep apnea screening and treatment before catheter ablation for symptomatic atrial fibrillation. Circulation reports, 2020, 2.9: 507-516.

TSUYUMU, Matsusato, et al. Ten-year adherence to continuous positive airway pressure treatment in patients with moderate-to-severe obstructive sleep apnea. Sleep and Breathing, 2020, 24.4: 1565-1571.

YANAGIHARA, Mariko, et al. Treatment of obstructive sleep apnea with a tongue-stabilizing device at a single multidisciplinary sleep center. J Dent Sleep Med, 2016, 3.2: 43-47.

KOGURE, Takamasa, et al. Validation of a sheet-shaped body vibrometer for screening of obstructive sleep apnea. Drug Discoveries & Therapeutics, 2017, 11.3: 126-132.

TANAHASHI, Tokusei, et al. Factors that predict adherence to continuous positive airway pressure treatment in obstructive sleep apnea patients: A prospective study in Japan. Sleep and Biological Rhythms, 2012, 10.2: 126-135.

NISHIO, Yoshitomo, et al. Treatment outcome of oral appliance in patients with REM-related obstructive sleep apnea. Sleep and Breathing, 2020, 24.4: 1339-1347.

UENO, Kanako, et al. Evaluation of the apnea-hypopnea index determined by the S8 auto-CPAP, a continuous positive airway pressure device, in patients with obstructive sleep apnea-hypopnea syndrome. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2010, 6.2: 146-151.