「いびきがうるさいと家族に言われる」「日中に強い眠気を感じて仕事に集中できない」。このような症状に心当たりはありませんか。

もしかすると、それは睡眠時無呼吸症候群(SAS)のサインかもしれません。

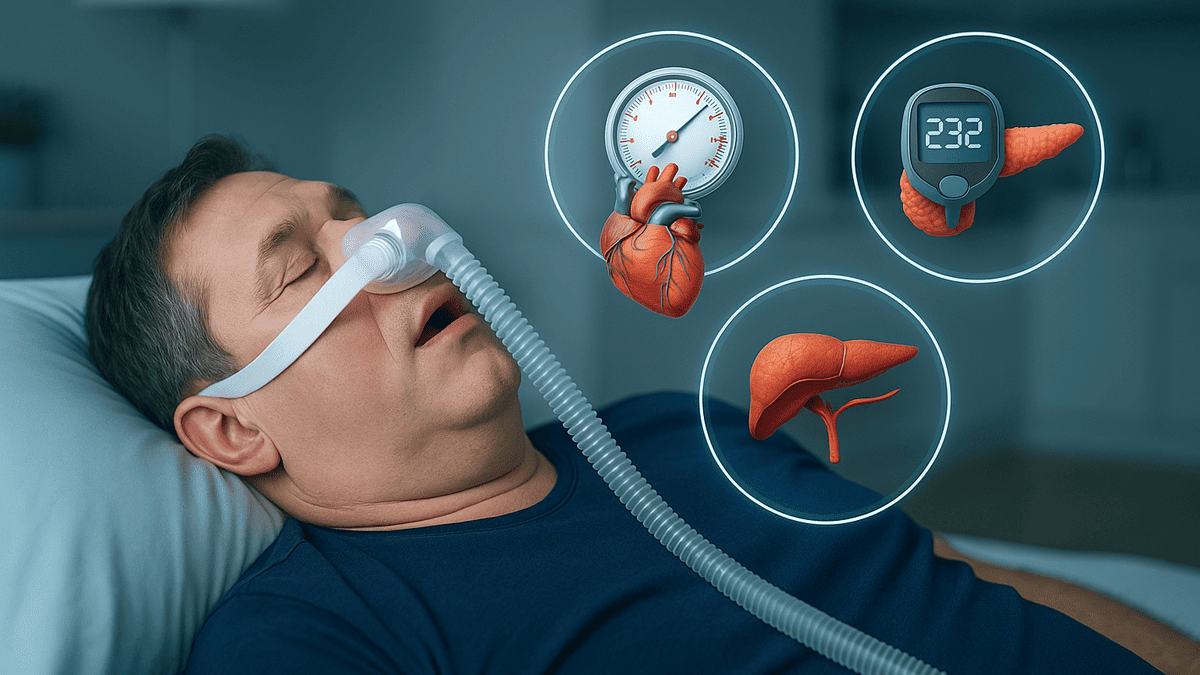

この病気は単なるいびきや眠気の問題にとどまらず、放置すると高血圧や心疾患、糖尿病といった命に関わる深刻な合併症を引き起こす可能性があります。

この記事では睡眠時無呼吸症候群がなぜ危険なのか、そしてどのような合併症のリスクがあるのかを詳しく解説します。ご自身の健康を守るために、正しい知識を身につけましょう。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは何か

睡眠時無呼吸症候群(Sleep Apnea Syndrome, SAS)はその名の通り、睡眠中に呼吸が一時的に止まる状態(無呼吸)を繰り返す病気です。

多くの人が「いびき」の延長線上にある軽いものと考えがちですが、実際には全身の健康に深刻な影響を及ぼす可能性があります。

睡眠時無呼吸症候群の定義

医学的には10秒以上の呼吸停止を「無呼吸」と定義し、この無呼吸が1時間に5回以上、または7時間の睡眠中に30回以上ある状態を睡眠時無呼吸症候群と診断します。

呼吸が止まることで体内の酸素濃度が低下し、体に大きな負担をかけます。この状態が毎晩繰り返されることで様々な健康問題が引き起こされます。

主な症状といびきの関係

最もよく知られる症状は「いびき」です。特に大きないびきが突然止まり、しばらく静かになった後に、あえぐような激しい呼吸とともに再びいびきが始まる場合は注意が必要です。

これは空気が通る道(上気道)が塞がれて無呼吸状態になり、その後、体が苦しさから無理やり呼吸を再開しようとしているサインです。

睡眠時無呼吸症候群の自己チェック

| 症状の分類 | 具体的な症状 | チェック |

|---|---|---|

| 睡眠中の症状 | 大きないびきをかく | |

| 睡眠中の症状 | 呼吸が止まっていると指摘される | |

| 日中の症状 | 日中に強い眠気がある | |

| 日中の症状 | 起床時に頭痛がする | |

| その他の症状 | 集中力や記憶力が低下したと感じる |

なぜ無呼吸状態が起こるのか

睡眠時無呼吸症候群の多くは「閉塞性睡眠時無呼吸症候群(OSAS)」と呼ばれ、睡眠中に喉や上気道の筋肉が緩み、舌の付け根(舌根)や軟口蓋が喉の奥に落ち込んで気道を塞ぐことで発生します。

肥満による首周りの脂肪沈着、扁桃腺の肥大、顎が小さいことなどが原因となります。

なぜ睡眠時無呼吸症候群を放置すると危険なのか

睡眠中の無呼吸は単に睡眠を妨げるだけではありません。体内で静かに進行する深刻なダメージの原因となります。

放置することで、様々な生活習慣病のリスクが著しく高まります。

体内での酸素不足がもたらす影響

呼吸が止まるたびに、血液中の酸素濃度は低下します(低酸素血症)。体はこれを危険な状態と判断し、少ない酸素を全身に届けようと心臓や血管に大きな負担をかけます。

この酸素不足が慢性的に続くことで全身の細胞や臓器がダメージを受け、機能不全に陥る可能性があります。

交感神経の過剰な働き

無呼吸状態から呼吸を再開しようとする際、体は覚醒状態に近い反応を示します。このとき、体を興奮・緊張させる働きを持つ交感神経が活発になります。

本来、睡眠中はリラックスを促す副交感神経が優位になるべきですが、無呼吸を繰り返すことで交感神経が過剰に刺激され続け、血圧の上昇や心拍数の増加を引き起こします。

無呼吸が体に及ぼす連鎖反応

| 現象 | 体への影響 | 結果として起こりうること |

|---|---|---|

| 無呼吸・低呼吸 | 血中酸素濃度の低下 | 臓器へのダメージ |

| 呼吸努力の増大 | 交感神経の亢進 | 血圧上昇・心拍数増加 |

| 睡眠の中断 | 深い睡眠の減少 | 日中の眠気・倦怠感 |

睡眠の質の低下と日中の活動への支障

無呼吸のたびに脳が覚醒するため、深い睡眠を得ることができません。このことにより、睡眠時間を十分に確保しても、脳と体は十分に休息できていない状態になります。

結果として、日中に耐えがたい眠気や倦怠感、集中力の低下が生じ、仕事の能率低下や居眠りによる重大な事故の原因にもなり得ます。

睡眠時無呼吸症候群と高血圧の密接な関係

睡眠時無呼吸症候群の患者さんの約半数が高血圧を合併していると言われるほど、両者には強い関連があります。

SASを治療せずに高血圧の薬だけを服用しても、血圧が十分に下がらないケースも少なくありません。

無呼吸による血圧上昇の仕組み

睡眠中の無呼吸による低酸素状態は交感神経を刺激し、血管を収縮させる物質の分泌を促します。この血管収縮により血液が流れにくくなり、血圧が上昇します。

この状態が毎晩繰り返されることで慢性的な高血圧へと移行していきます。

夜間高血圧と早朝高血圧のリスク

健康な人は睡眠中に血圧が日中よりも10〜20%低下します。しかし、睡眠時無呼吸症候群の患者さんでは夜間も血圧が下がらなかったり、むしろ上昇したりする「夜間高血圧」が見られます。

また、起床時に血圧が最も高くなる「早朝高血圧」も特徴的で、これらは心臓や脳の血管に大きな負担をかけます。

注意すべき高血圧のパターン

| 高血圧のタイプ | 特徴 | 主なリスク |

|---|---|---|

| 夜間高血圧 | 睡眠中に血圧が下がらない、または上昇する | 心血管イベントのリスク増大 |

| 早朝高血圧 | 起床後1〜2時間以内の血圧が著しく高い | 脳卒中や心筋梗塞のリスク増大 |

降圧剤が効きにくい治療抵抗性高血圧

3種類以上の降圧剤を服用しても血圧が目標値まで下がらない状態を「治療抵抗性高血圧」と呼びます。この背景に、未治療の睡眠時無呼吸症候群が隠れていることが非常に多いです。

SASの治療を行うことで、これまで下がらなかった血圧が良好にコントロールできるようになるケースも多く報告されています。

心臓への負担が増大する心疾患のリスク

繰り返される無呼吸と低酸素は心臓に絶えずストレスを与え続けます。この持続的な負担が、様々な心臓の病気を引き起こす引き金となります。

不整脈(心房細動など)の誘発

低酸素状態や交感神経の過剰な興奮は心臓の電気的な安定性を乱し、脈が不規則になる不整脈を誘発します。

特に心房が不規則に細かく震える「心房細動」は、睡眠時無呼吸症候群の患者さんで発症率が高いことが知られています。

心房細動は脳梗塞の大きな原因となる血栓(血の塊)を心臓内に作りやすくするため、極めて危険な不整脈です。

狭心症や心筋梗塞のリスク上昇

睡眠中の低酸素状態は心臓自身に酸素と栄養を送る冠動脈の動脈硬化を促進します。

動脈硬化が進行すると血管が狭くなり、心臓への血流が不足する「狭心症」や、血管が完全に詰まって心筋が壊死する「心筋梗塞」のリスクが高まります。

健常者と比較して、心筋梗塞の発症リスクが数倍高まるというデータもあります。

SASが心臓に与える主な負担

| 要因 | 心臓への影響 | 引き起こされる可能性のある疾患 |

|---|---|---|

| 低酸素血症 | 心筋への酸素供給不足、血管内皮の機能障害 | 狭心症、心筋梗塞 |

| 交感神経の亢進 | 心拍数増加、血圧上昇、心筋の酸素消費量増大 | 不整脈、高血圧性心疾患 |

| 胸腔内圧の変動 | 心臓への物理的ストレス、心臓の壁への過剰な負荷 | 心不全の悪化 |

心不全を悪化させる要因

心不全は心臓のポンプ機能が低下し、全身に必要な血液を十分に送り出せなくなった状態です。

睡眠時無呼吸症候群は高血圧や心筋梗塞などを通じて心不全を引き起こすだけでなく、既に心不全を患っている患者さんの状態をさらに悪化させる要因にもなります。

SASを治療することで、心不全の予後が改善することが期待できます。

糖代謝異常を招く糖尿病との関連性

睡眠時無呼吸症候群は血糖値をコントロールする体の働きにも悪影響を及ぼし、糖尿病の発症や悪化に深く関わっています。

インスリン抵抗性の増大

睡眠中の低酸素や交感神経の亢進は、血糖値を下げるホルモンである「インスリン」の働きを悪くします(インスリン抵抗性)。

インスリンが効きにくくなると、すい臓はより多くのインスリンを分泌しようとしますが、やがてその機能が疲弊し、血糖値が高い状態が続くようになります。

- 睡眠不足や睡眠の質の低下

- ストレスホルモン(コルチゾールなど)の増加

- 体内の炎症反応の亢進

これらの要因もインスリン抵抗性を増大させ、糖尿病のリスクを高めます。

血糖コントロールの悪化

すでに糖尿病と診断されている方が睡眠時無呼吸症候群を合併している場合、血糖コントロールが非常に難しくなります。

夜間の低酸素などが血糖値を不安定にし、食事療法や薬物療法を行っても、なかなか血糖値が安定しません。

SASの治療を併せて行うことで、血糖コントロールが改善する例は少なくありません。

SASと糖尿病の悪循環

| SASが引き起こすこと | 糖尿病への影響 |

|---|---|

| 低酸素・睡眠分断 | インスリン抵抗性を増大させる |

| 交感神経の亢進 | 血糖値を上昇させるホルモンを分泌する |

| 日中の眠気・倦怠感 | 運動などの生活習慣改善を妨げる |

2型糖尿病の発症リスク

複数の研究で、睡眠時無呼吸症候群が2型糖尿病の独立した危険因子であることが示されています。

肥満は両方の疾患に共通するリスクですが、肥満でない人でも、SASがあるだけで糖尿病を発症するリスクが高まります。

いびきや日中の眠気がある方は、血糖値にも注意を払うことが重要です。

その他の深刻な合併症

高血圧、心疾患、糖尿病以外にも、睡眠時無呼吸症候群は命や生活の質を脅かす様々な合併症を引き起こします。

脳卒中(脳梗塞・脳出血)のリスク

高血圧や心房細動、動脈硬化は、いずれも脳卒中の重大な危険因子です。

睡眠時無呼吸症候群はこれらの危険因子をすべて助長するため、脳の血管が詰まる「脳梗塞」や、血管が破れる「脳出血」のリスクを著しく高めます。

特に夜間から早朝にかけて脳卒中が起こりやすいとされています。

SAS重症度と脳卒中発症リスク

| SASの重症度 | 脳卒中発症リスク(健常者比) |

|---|---|

| 軽症 | 約1.6倍 |

| 中等症〜重症 | 約2.9倍〜3.3倍 |

認知機能の低下

慢性的な低酸素状態は、脳の神経細胞にダメージを与えます。このことにより、記憶力や注意力、判断力といった認知機能が低下する可能性があります。

物忘れが増えたり、仕事でのミスが多くなったりといった症状が見られる場合、SASの影響も考えられます。アルツハイマー型認知症のリスクを高める可能性も指摘されています。

突然死のリスク

重症の睡眠時無呼吸症候群を未治療のまま放置すると、致死性の不整脈や心筋梗塞などにより、睡眠中に突然死するリスクが高まることが報告されています。

特に夜間に心血管系のイベントが集中する傾向があり、SASがその大きな引き金となっていると考えられます。

睡眠時無呼吸症候群の検査と治療法

合併症のリスクを回避するためには早期に検査を受け、適切な治療を開始することが何よりも大切です。幸い、現在では効果的な検査法と治療法が確立しています。

自宅でできる簡易検査

まずは、自宅で手軽に行える簡易検査から始めるのが一般的です。指先にセンサーを、鼻に呼吸を感知するチューブを装着して一晩眠るだけで、睡眠中の呼吸状態や血液中の酸素濃度を測定できます。

この検査でSASの疑いが強いと判断された場合、さらに詳しい検査に進みます。

精密検査(ポリソムノグラフィ検査)

ポリソムノグラフィ(PSG)検査は、SASの確定診断のために行う最も精密な検査です。通常は医療機関に一泊入院して行います。

脳波や心電図、筋電図、眼球の動き、呼吸、血中酸素濃度など非常に多くの項目を同時に測定し、睡眠の質と量、無呼吸の重症度を正確に評価します。

検査方法の比較

| 項目 | 簡易検査 | 精密検査(PSG) |

|---|---|---|

| 場所 | 自宅 | 医療機関(入院) |

| 測定項目 | 呼吸、酸素飽和度など少数 | 脳波、心電図など多数 |

| 目的 | スクリーニング(疑いを見つける) | 確定診断、重症度評価 |

主な治療法(CPAP療法など)の概要

治療法の第一選択は、CPAP(シーパップ:持続陽圧呼吸療法)療法です。これは鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で気道が塞がるのを防ぐ治療法です。

CPAP療法により睡眠中の無呼吸やいびきは劇的に改善し、多くの合併症のリスクを軽減できます。

- マウスピース(口腔内装置)

- 生活習慣の改善(減量、禁煙、節酒など)

- 外科手術(扁桃摘出など)

このほか、軽症の場合やCPAPが合わない場合には、これらの治療法を選択することもあります。

よくある質問

最後に、睡眠時無呼吸症候群の治療に関して患者さんからよくいただく質問にお答えします。

- Q治療はいつまで続ける必要がありますか?

- A

CPAP療法は高血圧の薬と同様に、対症療法です。使用している間は無呼吸を防ぎますが、根本的に治すものではありません。そのため、基本的には継続的な使用が必要です。

ただし、減量などによりSASの原因が解消されれば、CPAP療法から離脱できる可能性もあります。

定期的に医師と相談しながら治療方針を決めていくことが大切です。

- Q肥満でなくても発症しますか?

- A

はい、発症します。肥満は大きなリスク因子ですが、日本人を含むアジア人は欧米人に比べて顎が小さい、気道が狭いといった骨格的な特徴から、痩せていてもSASを発症しやすい傾向があります。

体重に関わらず、いびきや日中の眠気などの症状があれば、一度検査を受けることをお勧めします。

- Q治療による生活の変化はありますか?

- A

CPAP療法を始めると、多くの方が「熟睡できるようになった」「日中の眠気がなくなり、仕事に集中できるようになった」といった生活の質の向上を実感します。

最初はマスクに違和感を覚えるかもしれませんが、ほとんどの方はすぐに慣れます。

旅行や出張にも持ち運び可能な装置があり、治療を続けながらアクティブな生活を送ることが可能です。

CPAP療法の主な効果

分類 期待できる効果 自覚症状の改善 いびき・無呼吸の消失、日中の眠気の改善 合併症リスクの低下 高血圧・心疾患・糖尿病・脳卒中などのリスク軽減 生活の質の向上 集中力・活力の向上、交通事故リスクの低下

以上

参考にした論文

OYAMA, Jun‐ichi, et al. Continuous positive airway pressure therapy improves vascular dysfunction and decreases oxidative stress in patients with the metabolic syndrome and obstructive sleep apnea syndrome. Clinical cardiology, 2012, 35.4: 231-236.

TAKAMA, Noriaki; KURABAYASHI, Masahiko. Influence of untreated sleep-disordered breathing on the long-term prognosis of patients with cardiovascular disease. The American journal of cardiology, 2009, 103.5: 730-734.

MARIN-OTO, Marta; VICENTE, Eugenio E.; MARIN, Jose M. Long term management of obstructive sleep apnea and its comorbidities. Multidisciplinary respiratory medicine, 2019, 14.1: 21.

AKASHIBA, Tsuneto, et al. Sleep apnea syndrome (SAS) clinical practice guidelines 2020. Sleep and Biological Rhythms, 2022, 20.1: 5-37.

NAKAMURA, Kei, et al. Survival benefit of continuous positive airway pressure in Japanese patients with obstructive sleep apnea: a propensity-score matching analysis. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021, 17.2: 211-218.

TAKAHASHI, Naomi, et al. Association between nonrestorative sleep status and sleep apnea syndrome: A cross-sectional and longitudinal study using health check-up and health insurance claims data in Japan. Respiratory Investigation, 2025, 63.5: 771-779.

SEKIZUKA, Hiromitsu; OSADA, Naohiko; AKASHI, Yoshihiro J. Impact of obstructive sleep apnea and hypertension on left ventricular hypertrophy in Japanese patients. Hypertension Research, 2017, 40.5: 477-482.

YAMAUCHI, Motoo; KIMURA, Hiroshi. Oxidative stress in obstructive sleep apnea: putative pathways to the cardiovascular complications. Antioxidants & redox signaling, 2008, 10.4: 755-768.

NAKATSUKA, Yoshinari, et al. Hyperfructosemia in sleep disordered breathing: metabolome analysis of Nagahama study. Scientific Reports, 2023, 13.1: 12735.

SAKAGUCHI, Yusuke, et al. High prevalence of obstructive sleep apnea and its association with renal function among nondialysis chronic kidney disease patients in Japan: a cross-sectional study. Clinical Journal of the American Society of Nephrology, 2011, 6.5: 995-1000.