睡眠時無呼吸症候群(SAS)と診断され、特にCPAP(シーパップ)治療を開始した患者さんから「この治療はいつまで続くのですか?」というご質問を多くいただきます。

治療期間に不安を感じる方もいらっしゃるでしょう。

この記事では、睡眠時無呼吸症候群の治療期間の基本的な考え方、CPAP治療の継続の必要性、そして治療を終了できるケースについて、分かりやすく解説します。

睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは そもそもどのような病気か

睡眠中に呼吸が止まる状態

睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)は、その名の通り、睡眠中に呼吸が一時的に止まる(無呼吸)、または浅くなる(低呼吸)状態を繰り返す病気です。

医学的には、10秒以上の呼吸停止が1時間に5回以上、または一晩(7時間)に30回以上ある場合に診断されます。

主な症状と体に及ぼす影響

代表的な症状は、大きないびき、睡眠中の呼吸停止、日中の強い眠気や倦怠感です。睡眠が妨げられるため、起床時の頭痛や集中力の低下なども見られます。

この状態が続くと、体は慢性的な酸欠状態となり、心臓や血管に大きな負担がかかります。

SASが体に及ぼす主な影響

- 高血圧

- 心臓病(心筋梗塞、不整脈)

- 脳卒中

- 糖尿病

これらの生活習慣病のリスクを高めることが知られています。

なぜ治療が必要なのか

SASを放置すると、前述したような深刻な合併症を引き起こす危険性が高まります。また、日中の強い眠気は、交通事故や労働災害の原因ともなり得ます。

質の良い睡眠を取り戻し、これらのリスクを回避するために、適切な治療を受けることが重要です。治療により、日中の眠気や倦怠感が改善し、生活の質(QOL)の向上が期待できます。

睡眠時無呼吸症候群の種類

| 種類 | 原因 | 特徴 |

|---|---|---|

| 閉塞性(OSA) | 空気の通り道(上気道)が狭くなる、または塞がる | SAS患者の多くがこのタイプ。肥満や扁桃肥大、顎の骨格などが要因。 |

| 中枢性(CSA) | 脳からの呼吸の指令が止まる | 心臓の機能が低下している方などに見られる。 |

| 混合性 | 閉塞性と中枢性の両方の特徴を持つ | 両方の要因が関与する。 |

睡眠時無呼吸症候群の主な治療法

SASの治療は、重症度や原因、患者さんの状態に合わせて選択します。複数の治療法を組み合わせることもあります。

CPAP(経鼻的持続陽圧呼吸療法)

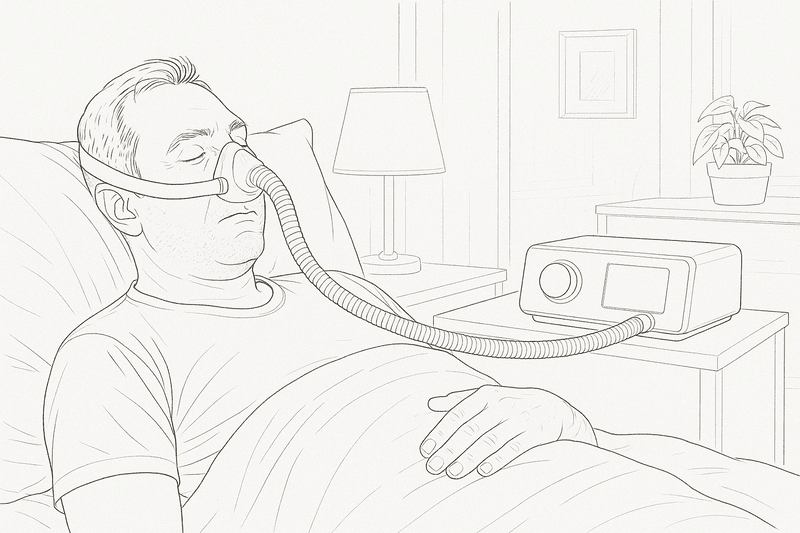

CPAP(シーパップ)療法は、中等症から重症の閉塞性SASにおいて、最も標準的で効果の高い治療法です。

睡眠中、鼻に装着したマスクから空気を送り込み、圧力をかけることで、狭くなった気道を開いた状態に保ちます。この治療により、睡眠中の無呼吸やいびきが劇的に改善します。

マウスピース(口腔内装置)

軽症から中等症の患者さんや、CPAP治療が難しい場合に用いられる治療法です。

睡眠中に専用のマウスピースを装着し、下顎を前方に少し突き出させることで、気道のスペースを広げます。歯科などで作成します。

生活習慣の改善

SAS治療の基本であり、CPAP治療やマウスピース治療と並行して行うことが非常に大切です。特に肥満はSASの大きな原因であるため、減量が重要です。

生活習慣改善の主な内容

- 適正体重の維持(減量)

- バランスの取れた食事

- 定期的な運動

- アルコールの摂取を控える(特に就寝前)

- 睡眠薬の使用を見直す(医師と相談)

- 横向きで寝る

外科的手術

扁桃肥大(アデノイドなど)や、鼻の内部の構造(鼻中隔弯曲など)が気道を狭くしている明らかな原因である場合、手術が選択肢となることがあります。

ただし、すべての人に適応となるわけではなく、効果も個人差があります。

主な治療法の比較

| 治療法 | 主な対象 | 特徴 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症〜重症 | 効果が高い。根本的な治癒ではなく、継続が必要。 |

| マウスピース | 軽症〜中等症 | 持ち運びが容易。適応とならない場合もある。 |

| 生活習慣の改善 | すべての患者 | 治療の基本。特に減量はCPAP終了の鍵となる。 |

| 外科的手術 | 特定の原因がある場合 | 原因が明確(扁桃肥大など)な場合に有効。 |

CPAP治療はいつまで続ける必要があるのか

「CPAP治療の期間」について、最も知りたい点だと思います。結論から言うと、多くの場合、CPAP治療は長期間にわたる継続が必要です。

CPAP治療の基本的な考え方

CPAP治療は、睡眠中の気道の閉塞を防ぐためのものです。装置を使用している間は無呼吸を防ぎ、安全な睡眠を確保しますが、装置の使用をやめると、元の無呼吸の状態に戻ってしまいます。

CPAP治療の目的

| 目的 | 内容 |

|---|---|

| 睡眠の質の確保 | 無呼吸を防ぎ、日中の眠気や倦怠感を改善する。 |

| 合併症の予防 | 心臓病や脳卒中、高血圧などのリスクを低減する。 |

CPAPは「治療」ではなく「対症療法」

CPAP治療は、SASという病気そのものを完治させる「根本治療」ではありません。

高血圧の人が降圧薬を飲み続けて血圧をコントロールするのと同様に、CPAPは気道が塞がるという「症状」を抑えるための「対症療法」です。

そのため、SASの原因(肥満や骨格など)が根本的に解消されない限り、治療の継続が必要となります。

原則として継続使用が必要

CPAP治療の期間は、「SASの原因が解消されるまで」と言えます。しかし、成人の場合、気道の形態や骨格が原因であることも多く、これらの要因を根本的に変えることは容易ではありません。

したがって、多くの患者さんにとっては、CPAP装置を使い続けることが、健康を維持するための最も確実な方法となります。

自己判断での中断は危険

CPAP治療を始めて症状が楽になると、「治った」と誤解して使用をやめてしまう方がいます。しかし、使用をやめれば、その夜から無呼吸の状態に戻り、再び合併症のリスクにさらされることになります。

CPAPを自己中断するリスク

- 無呼吸・いびきの再発

- 日中の強い眠気の再発

- 高血圧や心臓病のリスク増大

治療の中断や終了は、必ず医師の診断と検査に基づいて判断しなくてはなりません。

治療期間が決まる要因と個人差

SASの治療期間は、すべての人が同じではありません。患者さんそれぞれの重症度や原因によって異なります。

重症度(AHI指数)による違い

SASの重症度は、睡眠検査(PSG検査)によって測定される「AHI(無呼吸低呼吸指数)」という数値で判断します。AHIは、睡眠1時間あたりの無呼吸と低呼吸の回数を示します。

CPAP治療は、一般的にAHIが20回以上の中等症から重症の患者さんに適用されます。

SASの重症度分類(AHI)

| 重症度 | AHI(1時間あたり) | 状態 |

|---|---|---|

| 軽症 | 5回以上 15回未満 | マウスピースや生活習慣改善が中心。 |

| 中等症 | 15回以上 30回未満 | CPAP治療の適応となることが多い。 |

| 重症 | 30回以上 | CPAP治療が強く推奨される。 |

重症度が高いほど、気道の閉塞が深刻であり、CPAP治療の必要性も高くなります。治療期間も長期にわたる可能性が高いです。

肥満(体重)との関係

肥満は、閉塞性SASの最大の原因の一つです。首回りや舌、喉の奥に脂肪がつくことで、気道が物理的に狭くなります。

体重が増加するとSASは悪化しやすく、逆に体重が減少するとSASが改善することが多く報告されています。肥満が主な原因である場合、減量が治療期間に大きく影響します。

骨格的な要因

肥満でなくてもSASになる方もいます。これは、生まれつきの骨格が影響している場合です。

例えば、下顎が小さい、下顎が後退している、気道が狭いといった骨格的な特徴があると、仰向けで寝たときに舌が落ち込みやすく、気道が塞がりやすくなります。

この場合、減量による改善効果は限定的であり、CPAP治療やマウスピース治療を長期間続ける必要があります。

CPAP治療を終了できるケースとは?

CPAP治療は原則として継続が必要ですが、中には治療を終了、または軽い治療法(マウスピースなど)に変更できるケースもあります。

大幅な減量に成功した場合

肥満がSASの主な原因であった患者さんが、生活習慣の改善によって大幅な減量(目安として元の体重の10%以上)に成功した場合、SASが劇的に改善することがあります。

減量により首回りの脂肪が落ち、気道が十分に広がると、CPAPが不要になる可能性があります。

扁桃肥大などの原因が手術で解消された場合

小児のSASでは扁桃肥大(アデノイド)が原因であることが多く、手術で切除すると完治することが期待できます。

成人の場合でも、扁桃肥大や鼻中隔弯曲症などがSASの明らかな原因であり、外科的手術によってその原因が根本的に解消された場合、CPAP治療が不要になることがあります。

CPAP終了の主な要因

| 要因 | 内容 |

|---|---|

| 減量 | 肥満が原因の場合、体重を減らすことで気道が広がる。 |

| 外科的手術 | 扁桃肥大など、気道を塞ぐ物理的な原因を除去する。 |

治療終了の判断基準

CPAP治療を終了できるかどうかは、自己判断では絶対にできません。「体重が減ったから」「いびきをかかなくなったから」という理由だけで中断するのは危険です。

必ず、再度、睡眠検査(PSG検査)を受け、AHIが正常範囲(5回未満)まで改善していることを客観的に確認する必要があります。医師が検査結果を総合的に評価し、治療終了を判断します。

生活習慣の改善による治療期間への影響

CPAP治療の期間を短縮するため、あるいはCPAPを終了するために、生活習慣の改善は非常に重要です。

減量の重要性

特に肥満を伴うSAS患者さんにとって、減量は最も効果的な根本治療の一つです。

CPAP治療と並行して減量に取り組むことで、CPAPの設定圧を下げることができたり、将来的にはCPAPからの離脱を目指すことも可能になります。

食事内容の見直し

減量のためには、日々の食事管理が大切です。摂取カロリーを抑え、栄養バランスの取れた食事を心がけます。間食や夜遅い時間の食事、脂っこい食事は避けましょう。

運動習慣の導入

食事管理と合わせて、適度な運動を習慣化することも重要です。ウォーキングやジョギング、水泳などの有酸素運動は、脂肪燃焼に効果的です。

まずは無理のない範囲から始め、継続することを目標にします。

生活習慣で見直すべき点

| 項目 | 見直しのポイント |

|---|---|

| 食事 | カロリー制限、栄養バランス、間食を控える |

| 運動 | 有酸素運動(ウォーキングなど)を継続的に行う |

| 飲酒 | 就寝前の飲酒は控える(気道の筋肉が緩むため) |

| 睡眠姿勢 | 仰向けを避け、横向きで寝る工夫をする |

飲酒や睡眠薬に関する注意点

アルコールは、喉の筋肉を緩ませる作用があるため、気道を狭くし、SASを悪化させます。特に就寝前の飲酒は避けるべきです。

また、一部の睡眠薬や精神安定剤にも同様の作用があるため、SASと診断された場合は、必ず医師に相談してください。

治療を続けるためのポイント

CPAP治療は長期間にわたることが多いため、無理なく快適に続けるための工夫が必要です。

CPAP装置への慣れと調整

CPAP治療を始めたばかりの頃は、マスクの圧迫感や空気の圧に違和感を覚えることがあります。しかし、多くの場合、数週間から数ヶ月で慣れていきます。

マスクが顔に合わない、空気が漏れる、皮膚がかぶれるなどのトラブルがあれば、我慢せずに医師や技師に相談してください。マスクの種類は多くあるため、自分に合ったものを見つけることが大切です。

また、空気の乾燥が気になる場合は、加湿器の使用も有効です。

CPAPの一般的なトラブルと対策

| トラブル | 対策 |

|---|---|

| マスクの違和感・空気漏れ | マスクのサイズや種類を変更する。装着方法を再確認する。 |

| 鼻や喉の乾燥 | CPAP用の加湿器を使用する。室内の湿度を調整する。 |

| 圧が強くて眠れない | 徐々に圧を上げる設定(ランプ機能)を利用する。医師に圧の調整を相談する。 |

定期的な通院とフォローアップ

CPAP治療(保険診療)では、月1回の定期的な通院が必要です。通院時には、CPAP装置の使用状況(毎晩どれくらいの時間使用できているかなど)をデータで確認し、治療効果や体調の変化を医師が診察します。

装置の不具合や治療の悩みなどを相談する良い機会でもあります。

治療効果の確認

CPAP治療を続けるモチベーションとして、治療効果を実感することが大切です。

「日中の眠気がなくなった」「朝スッキリ起きられるようになった」「血圧が安定してきた」など、体調の改善を感じることで、治療の必要性を再認識できます。

定期通院の際に、CPAPの使用データを見て、無呼吸がしっかり抑えられていることを確認するのも良いでしょう。

よくある質問

- QCPAP治療を途中でやめたらどうなりますか?

- A

CPAP治療は対症療法であるため、自己判断で中断すると、治療開始前の無呼吸の状態に戻ってしまいます。

大きないびきや日中の眠気が再発し、高血圧や心臓病などの合併症のリスクも再び高まります。症状が改善したと感じても、必ず医師に相談するまで治療を継続してください。

- Q旅行や出張の時はどうすればよいですか?

- A

CPAP装置は持ち運びが可能です。旅行や出張の際も、基本的には持参して毎晩使用することが推奨されます。

飛行機内に持ち込むことも可能です(事前に航空会社への確認が必要な場合があります)。数日間の短期であれば、医師に相談の上で使用を休止することもありますが、原則は継続です。

最近は小型の携帯用CPAP装置もあります。

- QCPAPの費用はいつまで払い続けますか?

- A

CPAP治療を保険診療で続ける場合、定期的な通院と装置のレンタル費用が毎月発生します。この費用は、CPAP治療を継続している限り必要となります。

ただし、治療によって合併症のリスクが低減することを考慮すると、長期的な健康維持のための必要なコストと考えることができます。

- Q治療期間中に気をつけることは何ですか?

- A

CPAP治療を継続することに加えて、生活習慣の改善、特に体重管理を並行して行うことが最も重要です。

また、定期通院を欠かさず、装置のメンテナンス(フィルター交換やマスク洗浄など)を適切に行うことも大切です。

風邪や鼻炎で鼻が詰まっているとCPAPが使いにくくなるため、体調管理にも気を配りましょう。