「家族からいびきがうるさいと言われる」「朝起きても疲れが取れていない気がする」など、いびきに関する悩みを抱えていませんか。

大きないびきは、ただの癖ではなく、睡眠の質を低下させて健康に悪影響を及ぼすサインかもしれません。特に呼吸が止まるような危険ないびきは睡眠時無呼吸症候群(SAS)の可能性があり注意が大切です。

この記事では、いびきが発生する基本的な仕組みから、ご自身で取り組めるセルフケア、そして医療機関で行う専門的な検査や治療法まで幅広く解説します。

本気でいびきを治したいと考えている方が正しい知識を得て、改善への一歩を踏み出す手助けとなることを目指します。

まずは知ろう!いびきが発生する仕組みと原因

多くの人が経験するいびきですが、なぜ音が出るのか、その仕組みを正しく理解している方は少ないかもしれません。

いびきの原因を知ることは、効果的な対策を行うための第一歩です。

いびきはなぜ起こるのか?

いびきは睡眠中に鼻からのどまでの空気の通り道(上気道)が何らかの原因で狭くなり、そこを空気が通過する際に粘膜が振動して発生する音です。

起きている間は、のど周りの筋肉が緊張しているため気道は十分に確保されています。

しかし、睡眠中は全身の筋肉が緩むため、舌やのどの組織が気道に落ち込みやすくなり(舌根沈下)、気道が狭くなってしまうのです。

いびきの種類と危険ないびきの見分け方

いびきには一時的で心配のいらないものと、注意が必要な危険なものがあります。

毎晩のように大きないびきをかく、呼吸が止まっている時間があるといった症状は、病気のサインである可能性を考えます。

心配ないびきと危険ないびきの比較

| 項目 | 心配ないいびき | 危険ないびき |

|---|---|---|

| 頻度 | 疲れた日や飲酒後など一時的 | 毎晩のようにかく |

| 音の様子 | 規則正しい、スースーという音 | 音が大きい、途中で止まる、むせる |

| 日中の症状 | 特にない | 強い眠気、倦怠感、集中力低下 |

いびきをかきやすい人の特徴

いびきは誰にでも起こり得ますが、特定の身体的特徴や生活習慣を持つ人には、よりその傾向が強く見られます。

ご自身が当てはまるか確認してみましょう。

いびきのリスクを高める要因

| 分類 | 具体的な特徴 | 理由 |

|---|---|---|

| 体型 | 肥満(特に首周りの脂肪) | 首周りの脂肪が気道を圧迫するため |

| 骨格 | 顎が小さい、下顎が後退している | 舌がのどの奥に落ち込みやすいため |

| 習慣 | 飲酒、喫煙、睡眠薬の服用 | 筋肉の弛緩を促し、気道を狭くするため |

放置すると危険?いびきが体に及ぼす影響

いびき、特に睡眠時無呼吸症候群を伴うものは、睡眠中に体への酸素供給が不十分になる状態を引き起こします。

この低酸素状態が続くと心臓や血管に大きな負担がかかり、様々な生活習慣病のリスクを高めることがわかっています。

- 高血圧

- 心筋梗塞・狭心症

- 脳卒中

- 糖尿病

今日から始められる!いびき改善のためのセルフケア

専門的な治療を始める前に、まずは生活習慣を見直すことで、いびきが軽減されるケースも少なくありません。

ご自身で手軽に始められるセルフケアを紹介します。

生活習慣の見直しでいびきを軽減

日々の何気ない習慣が、いびきの原因になっていることがあります。体重管理や食生活の改善は、いびき対策の基本です。

いびき改善に繋がる生活習慣

| 習慣 | 改善のポイント | 期待できる効果 |

|---|---|---|

| 体重管理 | 適度な運動とバランスの取れた食事 | 首周りの脂肪を減らし、気道の圧迫を軽減する |

| アルコール | 就寝前の飲酒を控える(特に3〜4時間前) | のどの筋肉の過度な弛緩を防ぐ |

| 喫煙 | 禁煙を目指す | のどの炎症や腫れを抑え、気道の通りを良くする |

正しい寝姿勢と寝具の選び方

睡眠中の姿勢もいびきに大きく影響します。特に仰向けで寝ると重力で舌がのどの奥に落ち込みやすく、気道を塞ぎやすくなります。

横向きで寝ることを意識するだけで、いびきが改善することがあります。

快眠といびき軽減のための寝具選び

| 寝具 | 選び方のポイント |

|---|---|

| 枕 | 横向きになった際に、頭から首、背骨が一直線になる高さのもの |

| マットレス | 体が沈み込みすぎず、寝返りを打ちやすい適度な硬さのもの |

抱き枕を使用すると自然に横向き寝を維持しやすくなるため、試してみる価値があります。

口呼吸から鼻呼吸へ!口テープや鼻腔拡張テープの活用

睡眠中に口が開いてしまう「口呼吸」は、舌が落ち込みやすくなるだけでなく、口内の乾燥や雑菌の繁殖にも繋がります。

市販の口閉じテープや鼻の通りを良くする鼻腔拡張テープを使用することで自然な鼻呼吸を促し、いびきの軽減が期待できます。

自宅でできる簡単ないびき対策トレーニング

舌やのど、口周りの筋肉を鍛えることで睡眠中の舌の落ち込みを防ぎ、いびきを改善する効果が期待できます。

毎日少しずつでも継続することが大切です。

舌と喉の筋力トレーニング

| トレーニング名 | 方法 |

|---|---|

| 舌出し運動 | 舌をできるだけ前方に突き出し、数秒間キープする。これを数回繰り返す。 |

| あいうべ体操 | 「あー」「いー」「うー」「べー」と口を大きく動かす。各動作を1秒ずつ行う。 |

セルフケアで改善しない場合は医療機関へ

様々なセルフケアを試してもいびきが改善しない、または日中の強い眠気などの症状がある場合は、専門の医療機関を受診することを強く推奨します。

適切な診断と治療を受けることが、健康を守る上で重要です。

病院を受診するタイミングの目安

「たかがいびき」と軽視せず、以下のようなサインが見られたら、一度専門医に相談しましょう。

- 家族から睡眠中の無呼吸を指摘された

- 大きないびきが毎晩続いている

- 朝起きた時に頭痛やだるさがある

- 日中に耐えがたいほどの眠気に襲われる

何科を受診すればいい?診療科の選び方

いびきや睡眠時無呼吸症候群の診療は複数の科が対応しています。一般的には、睡眠外来を設けている「呼吸器内科」「耳鼻咽喉科」「精神科・心療内科」などが専門となります。

まずはかかりつけ医に相談するか、クリニックのホームページなどで睡眠に関する診療を行っているか確認すると良いでしょう。

病院で行う検査の流れ

医療機関では問診や簡易検査、精密検査を通して、いびきの原因や重症度を正確に診断します。この診断結果に基づいて、一人ひとりに合った治療方針を決定します。

- 問診: 生活習慣や自覚症状、日中の眠気などを詳しく聞き取ります。

- 簡易アプノモニター検査: 自宅で指や鼻にセンサーを装着して眠り、呼吸の状態や血中酸素濃度を測定する簡単な検査です。

- 終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査: 病院に一泊入院し、脳波や心電図、呼吸の状態など、睡眠に関する多くのデータを詳細に記録する精密検査です。

いびきの背景にある睡眠時無呼吸症候群(SAS)とは

激しいいびきをかく人の多くに、睡眠時無呼吸症候群(SAS: Sleep Apnea Syndrome)が隠れていると言われています。

これは睡眠中に何度も呼吸が止まったり、浅くなったりする病気です。

睡眠時無呼吸症候群の基礎知識

SASは空気の通り道である上気道が塞がってしまうことで起こる「閉塞性」が最も多いタイプです。

10秒以上の呼吸停止(無呼吸)や、呼吸量が半分以下になる状態(低呼吸)が1時間あたり5回以上みられる場合に診断されます。

この無呼吸・低呼吸により、体は深刻な酸欠状態に陥ります。

SASの主な症状とセルフチェック

SASの症状は夜間のものと日中のものに分けられます。ご自身やご家族に当てはまる項目がないか、確認してみましょう。

睡眠時無呼吸症候群のセルフチェック

| タイミング | 主な症状 | チェック |

|---|---|---|

| 睡眠中 | 激しいいびき、呼吸の停止、息苦しさで目が覚める | |

| 起床時 | 頭痛、口の渇き、熟睡感がない | |

| 日中 | 強い眠気、倦怠感、集中力の低下 |

SASが引き起こす合併症のリスク

SASを治療せずに放置すると体内の低酸素状態と睡眠不足が慢性化し、様々な合併症を引き起こすリスクが高まります。

これらの合併症は生命に関わる重大な病気も含まれるため、早期の治療が大切です。

- 生活習慣病(高血圧、糖尿病など)

- 心血管系の病気(不整脈、心不全、心筋梗塞など)

- 脳血管障害(脳梗塞、脳出血など)

- 認知機能の低下

病院で行ういびき・睡眠時無呼吸症候群の治療法

検査の結果、治療が必要と診断された場合は症状の重症度や原因、ライフスタイルに応じて、いくつかの治療法の中から最適なものを選択します。

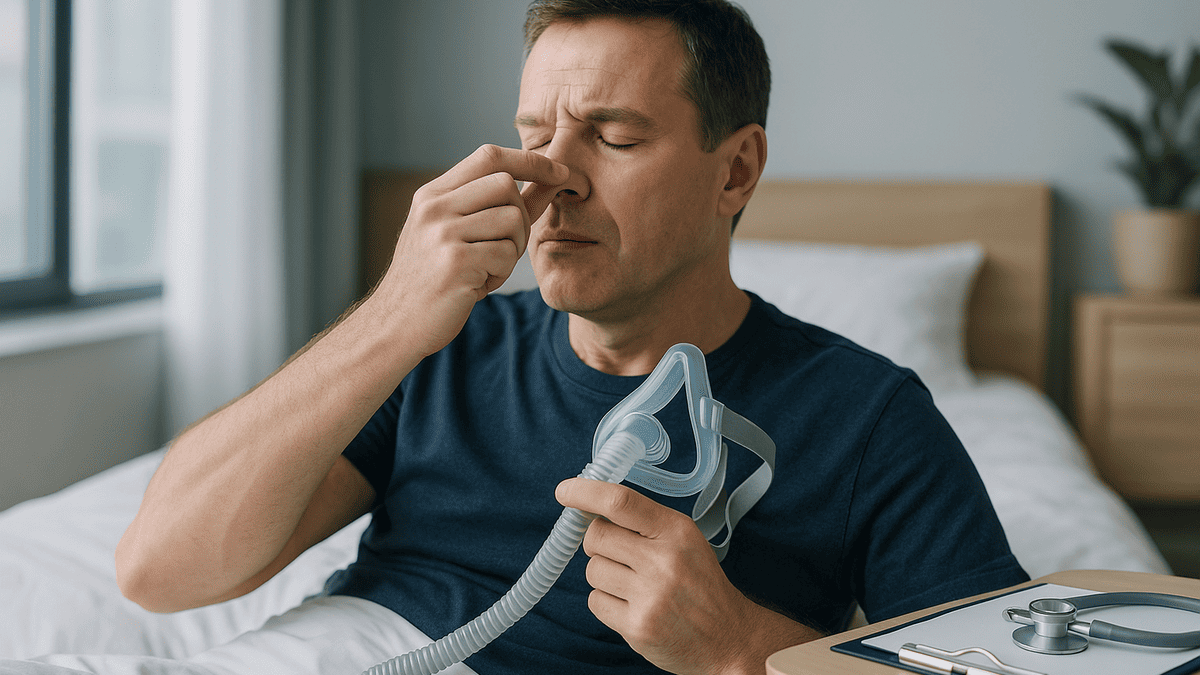

CPAP(シーパップ)療法

CPAP(Continuous Positive Airway Pressure)療法は、中等症から重症の閉塞性睡眠時無呼吸症候群に対する標準的な治療法です。

鼻に装着したマスクから空気を送り込み、その圧力で気道が塞がるのを防ぎます。

多くの患者様で治療を開始したその日からいびきや無呼吸が減少し、睡眠の質が劇的に改善します。

マウスピース(スリープスプリント)による治療

軽症から中等症の患者様や、CPAP療法が合わない場合に選択されるのが、歯科で作成する専用のマウスピース(スリープスプリント)です。

睡眠中に装着することで下顎を前方に少し突き出させ、舌の根元が沈み込むのを防ぎ、気道を広げます。

持ち運びが便利なため、旅行や出張が多い方にも適しています。

CPAPとマウスピースの比較

| 治療法 | 対象となる重症度 | 特徴 |

|---|---|---|

| CPAP療法 | 中等症〜重症 | 治療効果が高いが、装置の装着感に慣れが必要 |

| マウスピース | 軽症〜中等症 | 手軽で持ち運びやすいが、定期的な調整が必要 |

外科手術という選択肢

扁桃腺の肥大や鼻の構造的な問題など、いびきの原因が物理的な気道の狭窄にある場合は、外科手術が有効な選択肢となることがあります。

手術は耳鼻咽喉科で行われ、原因となっている部位を切除することで気道を広げます。

ただし、手術にはメリットとデメリットがあるため、医師と十分に相談した上で決定することが重要です。

治療にかかる費用と保険適用の関係

いびき治療を検討する上で費用は気になる点のひとつだと思います。睡眠時無呼吸症候群と診断された場合、多くの検査や治療に健康保険が適用されます。

検査にかかる費用の目安

検査費用は行う検査の種類や医療機関によって異なりますが、保険適用(3割負担)の場合、おおよその目安は以下の通りです。

主な検査費用の目安(3割負担の場合)

| 検査名 | 費用の目安 |

|---|---|

| 簡易アプノモニター検査 | 約3,000円〜5,000円 |

| 終夜睡眠ポリグラフ(PSG)検査 | 約15,000円〜30,000円(入院費など含む) |

CPAP治療の費用と保険適用

CPAP療法は簡易検査またはPSG検査の結果、AHI(無呼吸低呼吸指数)が20回以上の場合に保険適用となります。

治療は毎月1回の外来受診が基本で、装置のレンタル料と診察料がかかります。

CPAP治療の月額費用目安(3割負担の場合)

| 項目 | 費用 |

|---|---|

| 診察料・管理料など | 約4,500円〜5,000円 |

マウスピース治療の費用と保険適用

マウスピース治療はPSG検査で睡眠時無呼吸症候群と診断され、医師からの紹介状(依頼書)がある場合に保険適用で作成できます。

保険適用外で作成する場合は自費診療となります。

マウスピース作成費用の目安

| 適用 | 費用の目安 |

|---|---|

| 保険適用(3割負担) | 約15,000円〜30,000円 |

| 自費診療 | 約50,000円〜100,000円 |

いびき治療に関するよくある質問

最後に、患者様からよく寄せられる質問とその回答をまとめました。

- Q治療期間はどのくらいかかりますか?

- A

CPAP療法やマウスピース治療は装着している間に効果を発揮する対症療法です。そのため、肥満の解消など根本原因が改善されない限り、治療は継続することが基本となります。

治療を続けることで合併症のリスクを抑え、健康な生活を維持することができます。

- Q治療をやめるといびきは再発しますか?

- A

はい、CPAPやマウスピースの使用を自己判断で中断すると、いびきや無呼吸は元の状態に戻ってしまいます。根本的な原因が解決していない場合は治療の継続が重要です。も

し治療に困難を感じる場合は自己判断でやめずに、必ず主治医に相談してください。

- Q子供のいびきも治療が必要ですか?

- A

お子さんのいびきも、大人と同様に気道が狭くなっているサインです。特に扁桃腺やアデノイドの肥大が原因であることが多く、いびきがひどい場合は耳鼻咽喉科の受診を推奨します。

成長や学力への影響も考えられるため、気になる場合は早めに相談しましょう。

- Qパートナーのいびきに悩んでいます。どうすればいいですか?

- A

パートナーのいびきや無呼吸を指摘することは、とてもデリケートな問題です。

まずは心配している気持ちを伝え、「日中眠そうだけど大丈夫?」「呼吸が止まっていて心配になった」など、健康を気遣う形で受診を勧めてみてください。

この記事で得た情報を共有するのも一つの方法です。

以上

参考にした論文

ISHIYAMA, Hiroyuki, et al. Morning headache caused by obstructive sleep apnea misdiagnosed as temporomandibular disorders-related headache: A case report. Journal of Prosthodontic Research, 2024, 69.2: 303-307.

TOYOSHIMA, Ayako, et al. Understanding the process for developing sleep disorders among Japanese workers: a qualitative study. Health promotion perspectives, 2021, 11.1: 87.

OKADA, Ippei, et al. Prevalence of obstructive sleep apnea as assessed by polysomnography in psychiatric patients with sleep-related problems. Sleep and Breathing, 2022, 26.4: 1983-1991.

KOJIMA, Shigeko, et al. Associations of diabetes mellitus and hypertension with adherence to continuous positive airway pressure therapy in male patients with obstructive sleep apnea. Fujita Medical Journal, 2022, 8.2: 37-41.

CHAKRAVORTY, I.; CAYTON, R. M.; SZCZEPURA, A. Health utilities in evaluating intervention in the sleep apnoea/hypopnoea syndrome. European Respiratory Journal, 2002, 20.5: 1233-1238.

SIRIPAJANA, Phenbunya, et al. Efficacy of oropharyngeal exercises as an adjuvant therapy for obstructive sleep apnea: A randomized controlled trial. Journal of Prosthodontic Research, 2024, 68.4: 540-548.

PERFECT, Michelle M., et al. Risk of behavioral and adaptive functioning difficulties in youth with previous and current sleep disordered breathing. Sleep, 2013, 36.4: 517-525.

FRIDGEIRSDOTTIR, Katrin Y., et al. Effects of exercise and a lifestyle app on sleep disordered breathing, physical health and quality of life. ERJ Open Research, 2025, 11.3.

CHATTU, Vijay Kumar, et al. The interlinked rising epidemic of insufficient sleep and diabetes mellitus. In: Healthcare. MDPI, 2019. p. 37.

PAPADOGIANNIS, George, et al. Patients with idiopathic pulmonary fibrosis with and without obstructive sleep apnea: differences in clinical characteristics, clinical outcomes, and the effect of PAP treatment. Journal of Clinical Sleep Medicine, 2021, 17.3: 533-544.